Анализ долговременной адаптации спортсменов

Автор: Эрлих Вадим Викторович, Исаев Александр Петрович, Заляпин Владимир Ильич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 3 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Процесс гомеостатических системообразующих механизмов в больших тренировочных нагрузках (БТН) одного занятия и кумулятивных эффектов микро- и мезоциклов совокупных тренировочных занятий связан с изменением чувствительности и устойчивости нейронных сетей, нейромоторных и кардиопульмональных и метаболических сдвигов в связи с тяжестью нагрузки, их характером и направленностью. Интересен широко обсуждаемый и практически важный вопрос о минимизации средств гликолитической направленности в соревновательном периоде и их исключении в подготовительном периоде. Отметим, что эффективность развития локально-региональной мышечной выносливости (ЛРМВ) на этапах подготовительного периода в условиях равнины и среднегорья показана в наших предыдущих исследованиях. Однако развитие ЛРМВ дает больший эффект в комплексе с силовыми двигательными действиями (ДД), гравитационными и баллистическими упражнениями, плаванием, стретчингом и кроссовыми занятиями. Концентрированное развитие ЛРМВ протекает в аэробных условиях на предсоревновательном этапе и сопровождается интерференциальными ДД перехода от физических качеств к двигательным навыкам. Для изучения сезонных изменений использовался двухфакторный дисперсионный анализ, применялись стандартные тесты для выделения уровней факторов, оказывающих статистически значимое влияние на тот или иной из отобранных для исследования показателей. Для значимых факторов был проведен тест однородности (Multiple Range Tests), который дает возможность ранжировать обследуемых по значимому отличию от средних показателей. В связи с этим, значительный интерес, как с теоретической, так и с практической точек зрения, представляет анализ срочных реакций и долговременной адаптации, представленной в сезонных изменениях системы крови с учетом индивидуальных характеристик спортсменов.

Срочная и долговременная адаптация, сезонные изменения, статистический анализ, локально-региональная мышечная выносливость, тест однородности, ранжирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147153268

IDR: 147153268 | УДК: 796.01:612 | DOI: 10.14529/ozfk150304

Текст научной статьи Анализ долговременной адаптации спортсменов

Введение. Тренировочные воздействия (ТВ) с концентрированным развитием ЛРМВ в базовом периоде подготовки (осень, зима) на общеподготовительном этапе (ОПЭ) и специально-подготовительном этапе (СПЭ), восстановительные и мобилизационные мероприятия на предсоревновательном и соревновательном этапах активизируют процесс саморегуляции и сохраняют резерв миокарда в соревновательном периоде при снижении вспомогательных средств ЛРМВ и ОФП до 15–20 % времени в тренировках между стартами [19]. Они могут быть специфическими и неспецифическими относительно характера и вида основной деятельности [11, 16, 18]. Ключевым звеном воздействия на процессы саморегуляции в системе энергообеспечения могут являться чувствительные кардиопульмональные компоненты физической работоспособности [5, 21, 22]. Устойчивость физиологических процессов может рассматриваться при этом как предпосылка прогрессивной изменчивости организма в целом в результате направленной адаптации в спорте. Средства развития локальной мышечной выносливости различного направления становятся и дополнительными специфическими средствами тренировочных воздействий [10, 16]. Данный инновационный поиск нашел отражение в работах практиков спорта [3, 4, 11, 13].

В настоящей работе представлены результаты анализа срочных и долговременных реакций параметров кровеносной системы1.

Значения этих параметров были получены с помощью системного анализатора (Украина). В обследовании принимали участие 15 бегунов высокой квалификации (девять КМС и шесть МС) в возрасте 22–24 лет, концентрированно развивающих локально-региональную мышечную выносливость на равнине и среднегорье в течение 90 дней учебно-тренировочных сборов [5–6].

Для анализа сезонных изменений использовался двухфакторный (сезон года – индивидуальность спортсмена) дисперсионный анализ [1, 7, 12], использующий стандартные тесты для выделения уровней факторов, оказывающих статистически значимое влияние на тот или иной из отобранных для исследования показателей. Для значимых факторов был проведен тест однородности (Multiple Range Tests) [2, 12], который дает возможность ранжировать обследуемых по значимому отличию от средних показателей.

Результаты исследования. Общая сводка результатов проведенного статистического анализа представлена в табл. 1.

Символами t, u, v и w для каждого показателя помечены статистически значимые (на 95 % уровне) различные сезонные уровни срочной (осень – зима) и долговременной адаптации (весна, лето) этого показателя в порядке возрастания его значений: t < u < v < w при этом, символом w* обозначено превышение верхней границы референтного показателя.

В столбце «Индивидуальное рассеяние» знаком «+» отмечено наличие значимой (на 95 % уровне) вариабельности соответствующего показателя относительно ансамбля подвергнутых обследованию спортсменов, знаком «–» – отсутствие такого рассеяния. Как показал анализ, индивидуальные особенности спортсменов позволяют их классифицировать по соответствующему показателю с выделением небольшого (2–3) количества групп, в рамках которых уровень соответствующего показателя можно считать стабильным.

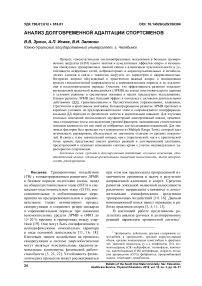

На рис. 1 и в табл. 2 приведен пример подобной классификации для переменной гемоглобин.

Как видно из рис. 1 (и подтверждено тестом на однородность, результаты которого представлены в табл. 2), можно выделить три подгруппы спортсменов, различающихся по уровню этого показателя: с высокими (156– 160 г/л); средними (154–155 г/л) и низкими (150–153 г/л) значениями.

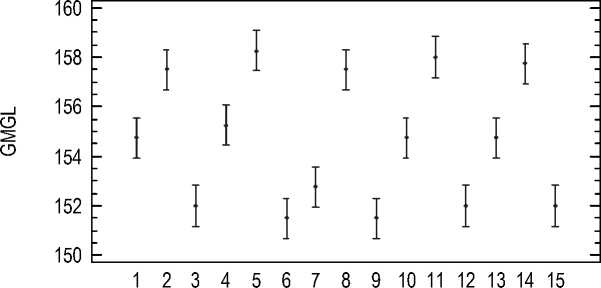

Аналогичный анализ для переменной фибриноген (рис. 2) показывает отсутствие значимых различий в уровнях этой переменной у различных спортсменов и, следовательно, однородность ансамбля обследованных.

Таблица 1

|

Показатель |

Индивид. рассеяние |

Референт границы |

Сезон |

|||

|

Весна |

Лето |

Осень |

Зима |

|||

|

Гемоглобин, г/л |

+ |

120–160 |

v |

w |

v |

w* |

|

Эритроциты, 1012 мм3 |

+ |

3,5–5 |

w |

w |

w |

w |

|

Лейкоциты, 109 л |

3,2–10,2 |

v |

w |

w |

w |

|

|

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, п/г |

– |

26–32 |

w |

w |

v |

w |

|

Средний корпускулярный объем, ф/л |

+ |

81–94 |

v |

w |

v |

w |

|

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л |

– |

310–350 |

w* |

v |

v |

v |

|

Цветовой показатель, у. е. |

– |

0,85–1,15 |

v |

w |

u |

w |

|

Лимфоциты, % |

– |

19–37 |

w |

u |

t |

v |

|

Сегментоядерные нейтрофилы, % |

+ |

47–72 |

w |

v |

u |

u |

|

Эозинофилы, % |

– |

0,5–5,8 |

w |

v |

w |

w |

|

Моноциты, % |

+ |

3–11 |

w |

v |

v |

w |

|

Палочкоядерные нейтрофилы, % |

– |

1–6 |

v |

v |

v |

w* |

|

СОЭ, мм/ч |

+ |

3–10 |

v |

w |

v |

w |

|

Фибриноген, г/л |

– |

2,0–3,5 |

u |

w* |

v |

u |

|

Протромбиновый индекс, % |

+ |

75–104 |

w |

w |

w |

v |

|

Гематокрит, % |

+ |

35–45 |

u |

v |

w* |

v |

|

Тромбоциты, ×10Е3 |

– |

180–320 |

u |

u |

u |

v |

Интег

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

ID_male

Рис. 1. График уровней гемоглобина спортсменов

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

□Q

3,9

3,6

3,3

2,7

2,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415 ID_male

Рис. 2. График уровней фибриногена спортсменов

Таблица 2

|

Идентификатор спортсмена |

Среднее значение показателя |

Сигма |

Группы однородности |

|

6 |

152, |

0,573 |

X |

|

9 |

152, |

0,573 |

X |

|

3 |

152, |

0,573 |

X |

|

15 |

152, |

0,573 |

X |

|

12 |

152, |

0,573 |

X |

|

7 |

153, |

0,573 |

X |

|

13 |

155, |

0,573 |

X |

|

10 |

155, |

0,573 |

X |

|

1 |

155, |

0,573 |

X |

|

4 |

155, |

0,573 |

X |

|

2 |

158, |

0,573 |

X |

|

8 |

158, |

0,573 |

X |

|

14 |

158, |

0,573 |

X |

|

11 |

158, |

0,573 |

X |

|

5 |

158, |

0,573 |

X |

Интерпретация и обсуждение. Экстремальные факторы (нагрузка, среднегорье) сопровождаются в первом периоде (12 ч) лим-фопемией, нитрофилезом, эозинонемией, а в лимфоидных органах снижением содержания клеток, эритроциты вовлекаются в процессы адаптации организма с изменением кислородного режима. Нейтрофилы призваны поглощать и переваривать микроорганизмы, регенерировать ткани, осуществлять воздействие нижних и нейтральных гидролаз на фагоцитированные бактерии. Палочкоядерные (ПЯ) нейтрофилы в период долговременной адаптации весна – лето были в референтных границах, а зимой превышали норму (7,8–9,1). Достоверное увеличение уровня эозинофилов с осени (4,8–6,5) до весны (7,2–8,1) можно рассматривать как гематологическое отражение устойчивости к стрессу больших нагрузок и снижение содержания глюкокортикоидов. Скорость насыщения эритроцитов была высокой летом в условиях стабильной фазы долговременной адаптации (выше 8,0). Период базовой подготовки включал осень – зиму (7,5–8,1), когда фазно протекала срочная адаптация, а период долговременной адаптации проходил в соревновательном мезоцикле весна – лето (6,51–8,96).

Эритроциты не показали значимых сезонных колебаний. Вероятно, создание искусственной гипоксии на равнине создает стабильность эритропоэза. Главной функцией эритроцитов является транспорт гемоглобина, который в клетках является отличным кислотно-щелочным буфером и поэтому эритроциты ответственны за основную часть буферной емкости крови. Содержание гемоглобина было самым высоким (161–163) в период участия в зимних и летних социально значимых стартах. Гемоглобин является одним из звеньев, характеризующих устойчивость к гипоксии и одним из критериев адаптоспо-собности организма спортсменов к нагрузкам на выносливость. В периоды адаптации (весной, осенью) содержание гемоглобина характеризовалось значимо меньшими уровнями (145–147).

Когда гематокрит в пределах референтных значений (40–45 %), то количество гемоглобина в каждом эритроците в норме. Полученные данные продемонстрировали значимое повышение гематокрита зимой, летом и осенью против референтных уровней весной. Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах было самым низким в условиях срочной адаптации (29,9–30,5 пикограмм), а зимой, весной и летом варьировало от 30,6 до 31,3 пикограмм, т. е. повышалось в период долговременной адаптации обследуемых. Аналогичные реакции были в значениях среднего корпускулярного объема до 89,8 фемтолитров. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (г/л) была наибольшей весной в период долговременной адаптации и уменьшалась во всех прочих сезонах года.

Значения цветового показателя были в референтных границах (0,85–1,15). Более высокие показатели были зимой и весной, а более низкие – осенью и летом.

Лимфоциты в норме варьируют от 19 до 37 % и хранятся в лимфоидных тканях. Количество лимфоцитов повышалось от осени к зиме в период срочной адаптации, а весной и летом снижалось, свидетельствуя о наступлении долговременной адаптации системы крови.

Сегментоядерные нейтрофилы осенью – зимой были в нижних границах нормы и выходили за ее пределы (срочная поисковая фазы адаптации), а весной – летом находились в формирующей и стабилизирующей фазах долговременной адаптации. Нейтрофилы обеспечивают фагоцитоз и вторую «линию обороны». Эозинофилы (норма 0,5–5,8 %) – слабые фагоциты, убивающие паразитов, характеризуют уровень стресс-напряжения, который был высоким летом в соревновательном периоде при долговременной адаптации. Нейтрофилы – первая линия клеток защиты. В гипоксических условиях свободно возникающий радикал вызывает повышение резистентности организма к действию повреждающих факторов. Физическая нагрузка и гипоксия вызывают эритропоэз, а гипероксия – эритроцитоз.

Моноциты обеспечивают фагоцитарную защиту, формируют иммунный ответ и секретируют биологически активные вещества. Содержание моноцитов печени в фазах стабильной долговременной адаптации снижалось до нижних границ нормы. Моноциты образуют систему фагоцитирующих мононуклеаров, защищающих организм против микробной инфекции.

В агрегации тромбоцитов фибриноген (Ф) выполняет роль мостиков, связывающих между собой активированные клетки. Низкие значения тромбоцитов были весной – летом. При отщеплении сиаловых кислот скорость возрастает, а удаление всех углеводных компонентов устраняет влияние Са2+ на полиме-рализацию и приводит к увеличению латеральной агрегации фибриновых нитей. Протромбиновый индекс был в нижних границах нормы в фазах формирующей и устойчивой адаптации зимой существенно увеличивался.

Фибриноген является высокомолекулярным белком, образующемся в печени. При БТН (интенсивных, пиковых нагрузках) фибриноген может снижаться симватно протромбину. Протромбин легко расширяется на более мелкие соединения. Недостаток витамина К приводит к резкому снижению протромбина.

Заключение. Полученные в работе результаты могут послужить основой построе- ния технологий развития ЛРМВ, показавшей свою эффективность в воздействии на адаптивно-компенсаторные процессы и спортивную результативность

Наше исследование и данные, полученные другими авторами (например, [6]), свидетельствуют о том, что интерпретация информационного материала невозможна без построения концептуальных моделей адаптации и спортивной подготовки, энергосбережения, утомления, и восстановления в условиях БТН современного спорта.

Эта проблематика породила целый ряд дискуссионных направлений, связанных с исследованием метаболизма мышц [14, 15, 17, 20], одним из которых является задача исследования эффективности применяемых ударновибрационных средств баллистического и гравитационного развития и вспомогательных средств ТВ в общей структуре тренировки.

Прогресс современного спорта лежит в рациональном использовании новых информационных технологий спортивной подготовки, корректируемых резервами, возможностями и двигательными способностями индивидуума. Преобразующая деятельность спортивной науки и практики, лежит в выявлении причин и генерации профилактических действий в устранении рассогласованности между мотивациями человека в спорте и гуманистическими ценностями.

Построение концепции взаимодействия социума и агрессивной среды, с конкретными методами системно-синергетического моделирования и управления, также структурнофункционального соответствия модели спортивной подготовки исследуемому объекту с учетом региональных особенностей и динамических свойств взаимодействия – одна из ключевых задач в повышении спортивной результативности.

Список литературы Анализ долговременной адаптации спортсменов

- Айвазян, С.А. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных/С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. -М.: ФиС, 1983. -472 с.

- Бююль, А. SPSS. Искусство обработки информации/А. Бююль, П. Цёфель. -М.: ДиаСофт, 2005. -603 с.

- Вашляев, Б.Ф. Методология конструктирования тренирующих воздействий/Б.Ф. Вашляев//Теория и практика физ. культуры. -2011. -№ 2. -С. 34-38.

- Верхошанский, Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса: моногр./Ю.В. Верхошанский. -М.: Физ. культура и спорт, 1985. -178 с.

- Виноградов, В.Е. Чувствительность реакции кардиореспираторной системы квалифицированных спортсменов при утомлении и возможности ее коррекции внетренировочными средствами: автореф. дис. … канд. пед. наук/В.Е. Виноградов -Киев: НУФСУ, 2001. -24 с.

- Гайтон, А.К. Медицинская физиология: пер. с англ./А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл/под ред. В.И. Кобрина. -М.: Логосфера, 2008. -1296 с.

- Гланц, С. Медико-биологическая статистика: пер. с англ./С. Гланц. -М.: Практика, 1998. -459 с.

- Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных/Н. Джонсон, Ф. Лион. -М.: Мир, 1980. -511 с.

- Исаев, А.П. Спорт и среднегорье. Моделирование адаптивных состояний спортсменов: моногр./А.П. Исаев, В.В. Эрлих. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2013. -425 с.

- Исаев, А.П. Локально-региональная мышечная выносливость в системе подготовки и адаптации бегунов и лыжников-гонщиков в условиях равнины и среднегорья: моногр./А.П. Исаев, В.В. Эрлих, В.Б. Ежов. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. -286 с.

- Кабанов, С.А. Медико-биологические и педагогические критерии адаптивно-компенсаторных изменений в управлении тренировочным процессом дзюдоистов: учеб. пособие/С.А. Кабанов. -Тюмень: Вектор-Бук, 2008. -76 с.

- Кендалл, М.Дж. Статистические выводы и связи/М.Дж. Кендалл, А. Стюарт. -М.: Наука: ГРФМЛ, 1973. -900 с.

- Мелленберг, Г.В. Концепция специализированного моделирования соревновательной деятельности/Г.В. Меллинберг, Г.Р. Сайдхужин//Теория и практика физ. культуры. -1994. -№ 9. -С. 14-18.

- Мищенко, В.С. Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте: моногр./В.С. Мищенко, Е.Н. Лысенко, В.С. Виноградов. -Киев: Науковий свiт, 2007. -351 с.

- Мохан, Р. Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки: пер. с англ./Р. Мохан, М. Глессон, П.Л. Гринхафф. -Киев: Олимп. лит., 2001. -294 с.

- Мякинченко, Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических видах спорта: моногр./Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов. -М.: ТВТ Дивизион, 2005. -338 с.

- Нейрон. Обработка сигналов. Пластичность. Моделирование: Фундаментальное руководство/Ю.И. Александров, К.В. Анохин, Б.Н. Безденежных и др.; под ред. Е.Н. Соколова, В.А. Филиппова, А.М. Черноверизова. -Тюмень: Изд-во Тюменского ГУ, 2008. -548 с.

- Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и практические приложения: учеб./В.Н. Платонов. -М.: Совет. спорт, 2005. -820 с.

- Роль соединительной ткани в интенсивных тренировочных воздействиях при формировании гомеостаза и физической работоспособности у спортсменов олимпийского резерва/А.П. Исаев, В.В. Корольков, В.В. Эрлих и др.//Теория и практика физ. культуры. -2011. -№ 4. -С. 20-22.

- Уилмор, Дж.Х. Физиология спорта и двигательной активности: пер с англ./Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. -Киев: Олимп. лит., 1997. -504 с.

- Mishchenko, V.S. Effect of endurance physical training on cardiorespiratory system reactive features (mechanisms of training load accumulation influence)/V.S. Mishchenko, M.M. Bulatova//J. of Sports Med. and Phys. Fitness. -1993. -Vol. 33, № 2. -P. 95-106.

- Mishchenko, V.S. Physiology clee deportista/V.S. Mishchenko//Editorial Paidotribo, 1995. -P. 328.