Анализ фаунистических остатков с поселения Новоильинка III

Автор: Ситников С.М., Васильев С.К., Кирюшин К.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521361

IDR: 14521361

Текст статьи Анализ фаунистических остатков с поселения Новоильинка III

Поселение Новоильинка III расположено в Хабарском районе Алтайского края, в 8 км. к западу от с. Новоильинка, в южной части небольшой возвышенности, образованной старицей р. Бурла. Памятник открыт в 2004 г. С.М. Ситниковым, под руководством которого в 2005 г. на территории памятника был заложен разведочный раскоп площадью 20 кв. м. В ходе раскопок здесь было найдено 185 фрагментов керамики, несколько десятков каменных артефактов и свыше 420 костных остатков, большая часть из которых (63,7%) относится к числу неопределимых. Сохранность костей очень плохая, соответствующая 3-4 стадии по шкале Беренсмейера (Behrensmeyer, 1978). Даже целые кости подверглись сильному выветриванию и разрушению под влиянием гуминовых кислот в супесчаном почвенном слое, подчас до почти неузнаваемого состояния. Лучше всего сохранились наиболее прочные элементы скелета – изолированные зубы.

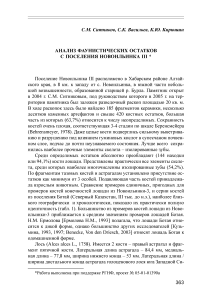

Среди определимых остатков абсолютно преобладают (144 находки или 94,1%) кости лошади. Представлены практически все элементы скелета, среди которых наиболее многочисленны изолированные зубы (54,2%). По фрагментам тазовых костей и астрагалам установлено присутствие остатков как минимум от 3 особей. Подавляющая часть костей принадлежала взрослым животным. Сравнение промеров единичных, пригодных для промеров костей конечностей лошади из Новоильинки-3, и серии костей из поселения Ботай (Северный Казахстан, III тыс. до н.э.), наиболее близкого географически и хронологически, показало их практически полную идентичность (табл. 1). Большинство из промеров костей лошади из Ново-ильинки-3 приближается к средним значениям промеров лошадей Ботая. Н.М. Ермолова [Ермолова Н.М., 1993] полагала, что лошади Ботая относятся к дикой форме, однако большинство других исследователей [Кузьмина, 1993, 1997; Benecke, Von den Driesch, 2003] относят лошадь Ботая к одомашненной форме.

Лось (Alces alces L., 1758). Имеется 2 кости – правый астрагал и фрагмент пяточной кости. Латеральная длина астрагала – 84,4 мм, медиальная длина – 77,8 мм, ширина нижнего конца – 53 мм. Латеральная длина / ширина дистального конца астрагала голоценового лося юга Западной Си-

Таблица 1 . Размеры костей конечностей Equus caballus L.

Тур (Bos primigenius Bojanus, 1827). К этому виду отнесено 6 остатков: М3, обломок М1 или М2, фрагмент нижнего отдела лопатки, обломок нижнего конца лучевой кости, дистальный отдел пястной кости, неполная 1-я фаланга. Размеры костей существенно превосходят таковые у домашней коровы, и приближаются к минимальным показателям тура или бизона. Длина / ширина М3 – 46,3 / 19,3 мм. Те же показатели для голоценового Bos primigenius Прибалтики (Паавер, 1965) – 45,7-49,9-56,6 мм / 19,2-20,8-22,4 мм (n = 17), для казанцевского (рисс-вюрмского) Bison priscus Верхнего Приобья – 42-46,8-53,7 (n = 55) / 16-19,9-22,5 мм (n = 63). Ширина дистального конца пястной кости – 69 мм. То же для тура и бизона – 66-91 мм (n = 17) и 73,7-87,0-100 мм (n = 57). Наибольшая длина / ширина проксимального конца 1-й фаланги (скорее всего передней) – са 67 / 32 мм; у тура – 66-79,2-89 мм / 30-39,0-48 мм (n = 48) и бизона - 72,5-80,9-91,6 мм / 33,242,5-49,5 мм (n = 59). Сохранившиеся остатки по имеющимся морфологическим признакам не могут быть с абсолютной уверенностью отнесены к роду Bos или Bison. Среди остатков с поселения Ботай -1 были отмечены кости мелкой формы тура (Ермолова, 1993). Учитывая это обстоятельство, а также исходя из проведённого сравнительного анализа, предпочтение, по-видимому, следует отдать всё же Bos primigenius. Тур, распространённый во второй половине позднего плейстоцена на юге Западной Сибири, продолжал обитать здесь и в голоценовое время, но, по-видимому, спорадически, и в очень небольшом числе. Известны единичные находки его остатков в степной и лесостепной зонах на юго-западе Западно-Сибирской равнины [Косинцев, 1988]. Предполагается, что на юге Западной Сибири туры дожили до XVIII столетия. В Зоологическом музее РАН хранится свежий череп крупного тура (№ 16173) из Каменского округа Кулундинской степи, а англичанин Бэлл, путешествуя в Китай, видел диких быков в 1720 году под Кузнецком [Верещагин, 1956].

Сайгак (Saiga tatarica L., 1758). К сайгаку относится единственный зуб верхней челюсти (М1 правый), принадлежавший взрослой особи. Основной ареал сайгака в то время, как и ныне, находился, очевидно, южнее – в северном Казахстане и Предалтайских степях, откуда его небольшие стада могли проникать в окрестности поселения в весенне-летний период.

На поселении Ботай, откуда было получено несколько сот тысяч костных остатков, подавляющее большинство костей (99,9%) принадлежит лошади, встречаются единичные фрагменты костей бизона, лося, косули, мелкой формы тура, медведя, волка, лисицы, корсака, бобра, сурка, зайца и домашней собаки [Ермолова, 1993]. Таким образом, фауна с поселения Новоильинка-III по своему составу, относительному обилию представленных в ней видов, оказывается весьма близка к фауне поселения Ботай в Северном Казахстане.

Проблемы хронологии периодизации и культурной принадлежности памятника уже рассматривались в научной литературе [Ситников, Грушин, Гельмель, 2006]. Исследователи отмечали научный потенциал и перспективы исследования поселения Новоильинка-III, а также близость материалов полученных керамических коллекций и материалов пос. Киприно и других памятников кипринского типа (там же). Материалы поселения были предварительно датированы первой половиной III тыс. до н.э. и отнесены к эпохе позднего неолита – энеолита (там же).

По костям животных получена радиоуглеродная дата 4270+170 л.т.н. (Ле-7534), что позволяет датировать материалы поселения Новоильинка-III второй половиной III тыс. до н.э. Результаты радиоуглеродного датирования и анализ фаунистических коллекций памятника делают актуальным вопрос о пересмотре периодизации и культурной принадлежности материалов пос. Новоильинка-III. Мы считаем, что материалы памятника относятся к эпохе энеолита. Мы согласны с исследователями, которые отмечали близость материалов полученных керамических коллекций и материалов памятников кипринского типа. Вместе с этим следует отметить, что орнаментация керамики поселения Новоильинка-III имеет много общего с коллекциями пос. Ботай [Зайберт, 1993 стр. 88-91]. Керамические коллекции поселения Новоильинка-III представлены очень фрагментарно и это обстоятельство не позволяет пока однозначно говорить о культурной принадлежности его материалов. В.Ф. Зайберт отмечал, что в постботайское время начинается кризис многоукладной экономики, в результате которого часть ботайского населения откочёвывает в сходные экологические ниши на Урал, Прииртышье и на Алтай сохранная традиционный образ жизни [Зайберт, 1993 с. 156]. Не исключено что материалы исследуемого памятника связаны с проникновением на территорию степного Алтая (Кулунды) ботайского населения во второй половине III тыс. до н.э.

Результаты радиоуглеродного датирования и анализ фаунистических коллекций поселения Новоильинка-III поднимают целый комплекс проблем, требующих дальнейшего углубленного исследования памятников неолита и энеолита Алтая. Научный потенциал и перспективы исследования памятника позволяют надеяться на получение новых высокоинформативных материалов, позволяющих нам продвинуться в решении сложных проблем этнокультурной ситуации на Алтае в эпоху энеолита.