Анализ генетического разнообразия Larix sibirica Ledeb. и Pinus sylvestris L., перспективных в качестве источников биологически активных веществ растительного происхождения

Автор: Чертов Никита Валерьевич, Боронникова Светлана Витальевна, Каган Дмитрий Ильич

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изученные деревья хвойных видов растений характеризуются высокими показателями генетического разнообразия (P. sylvestris: P95 - 0,914; na - 1,914; ne - 1,356; HE - 0,230; I - 0,369; L. sibirica: P95 - 0,988; na - 1,989; ne - 1,272; HE - 0,192; I - 0,327). В образцах смолы сосны обыкновенной обнаружено 7 кислот, а в образцах смолы лиственницы сибирской - 4, среди них абиетиновая и дегидроабиетиновая кислоты. Содержание абиетиновой кислоты в образцах сосны обыкновенной варьировалось от 3,78% до 13,69%, а дегидроабиетиновой кислоты - от 10,26% до 33,80%. У лиственницы сибирской содержание абиетиновой кислоты выше (от 5,07% до 29,85%), а дегидроабиетиновой кислоты ниже (от 1,49% до 8,18%). Выявлена корреляция между генетическим разнообразием изучаемых образцов сосны обыкновенной и лиственницы сибирской и содержанием в них абиетиновой и дегидроабиетиновой кислот.

Смоляные кислоты, абиетиновая кислота, дегидроабиетиновая кислота

Короткий адрес: https://sciup.org/14123467

IDR: 14123467 | УДК: 577.21:582.475.2

Текст научной статьи Анализ генетического разнообразия Larix sibirica Ledeb. и Pinus sylvestris L., перспективных в качестве источников биологически активных веществ растительного происхождения

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 577.21:582.475.2

Новые открытия в области медицины постоянно увеличивают потребность человечества в новых лекарственных препаратах различной природы, в том числе растительного происхождения, отличающиеся относительно малой токсичностью, возможностью длительного приема, легкой усвояемостью, широким спектром терапевтического действия [1]. Растения являются источником большого числа разнообразных биологически активных веществ (БАВ), таких как витамины, алкалоиды, гликозиды, дубильные вещества, полисахариды, флавоноиды, смолы, органические кислоты, фитонциды и другие. Получение различных БАВ из видов хвойных растений является экономически перспективным, поскольку древесные хвойные растения широко распространены, запас хвойных пород в России составляет около 71,3 млрд м3 . Важным аргументом в пользу получения БАВ из хвойных пород деревьев также является экологичность такого решения, поскольку в процессе лесозаготовки образуется много неиспользуемых отходов.

Одним из перспективных источников БАВ являются смоляные кислоты. Наиболее перспективной является абиетиновая кислота, так как она обладает противомикробной, противовоспалительной, противосудорожной активностями и ускоряет заживление ран [2–5]. Кроме этого, абиетиновая кислота способна подавлять рост клеток не мелкоклеточного рака легкого путем блокирования передачи сигналов IKKβ/NF-κB [6]; а также может использоваться при лечении аллергических реакций, ингибируя 5-липоксигеназу [7].

Роль генетического разнообразия в синтезе смоляных кислот у сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, обладающих абиетиновой кислотой с противомикробной активностью, на популяционном уровне в Пермском крае ранее не изучалась.

Материал и методы исследования

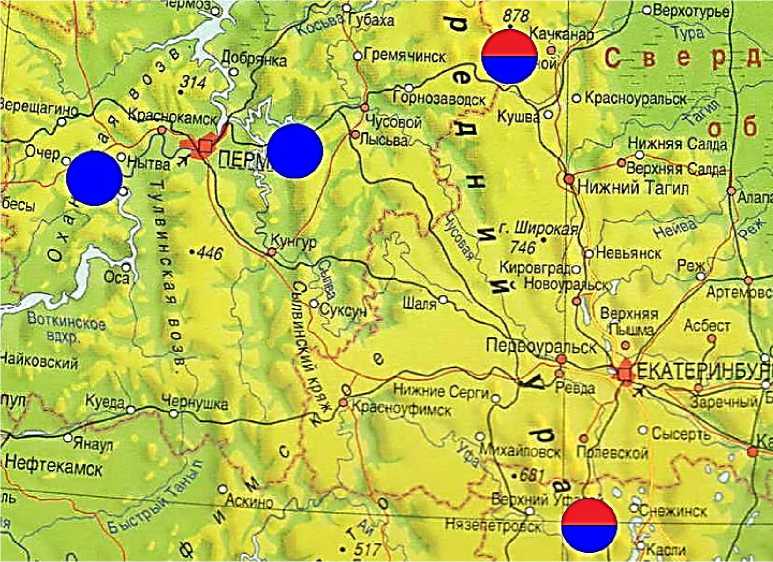

Проанализировано 15 образцов смолы сосны обыкновенной и 15 образцов смолы лиственницы сибирской из различных мест произрастания Среднего Урала (Рисунок 1): из горной части Среднего Урала (гора Карабаш и Аракульский шихан), из равнинной части Среднего Урала (Очерский и Пермский районы Пермского края).

Содержание смоляных кислот определяли с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС). Смоляные кислоты подвергались дериватизации гидроксидом тетраметиламмония с целью перевода их в метиловые эфиры. Предварительно готовили растворитель с внутренним стандартом — метанол, содержащий 2 мг/мл дифенила, путем растворения навески дифенила 100 мг в мерной колбе на 50 мл в метаноле.

Рисунок 1. Карта-схема расположения мест сбора образцов лиственницы сибирской и сосны обыкновенной; синим цветом обозначены места сбора образцов сосны обыкновенной, красным — лиственницы сибирской; двумя цветами отмечены места сбора образцов обоих видов

Навеску (~50 мг) образцов точной массы помещали в пробирку типа Eppendorf, прибавляли 800 мкл растворителя, а затем 400 мкл раствора тетраметиламмоний гидроксида (25% водн.). Пробирку закрывали и помещали на 30 мин в ультразвуковую ванну до полного диспергирования образцов. Полученную суспензию центрифугировали при 14000 об/мин в течение 2 мин. Для хроматографического исследования использовали супернатант.

Анализ подготовленных образцов проводили на газовом хроматографе Agilent7890B с масс-спектрометрическим детектором 5977A MSD. Колонка — капиллярная HP-1MS, 30 м * 0,25 мм. Газ носитель — гелий, поток 1 мл/мин. Температура испарителя 300°С. Температурный градиент: 200 °С — 2 мин, 5 °С/мин — до 270 °С, 270 °С — 0,5 мин. Объем вводимой пробы — 0,05 мкл. Способ введения — c делением потока 25:1. Диапазон сканирования масс 16–800. В интервал времени 0–1,5 мин детектор отключали. Идентификация соединений осуществлялась по коммерческой библиотеке масс-спектров NIST.

Содержание абиетиновой кислоты определяли по калибровочному графику. Калибровочный график построен по данным, полученным при анализе 4 образцов чистой абиетиновой кислоты таким же методом. Калибровочные образцы подготовлены в аналогичных условиях, вместо навесок образцов вводили навески чистой абиетиновой кислоты.

Для выделения ДНК использовали СТАВ-метод [8], модифицированный добавлением в качестве сорбента PVPP (polyvinylpolypyrrolidone). Навеска растительного материала составляла 20 мг. Концентрацию и спектральную характеристику ДНК определяли на приборе SpectrofotometrTMNanoDrop2000 (Thermo scientific, США). Для проведения ПЦР концентрацию ДНК каждой пробы выравнивали до 10 нг/мкл. Молекулярно-генетический анализ проведен с использованием ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) метода анализа полиморфизма ДНК [9] с использованием последовательностей 5 ISSR-праймеров

(Таблица 1), наиболее эффективных в геноме данного вида по результатам предыдущих исследований.

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ISSR-ПРАЙМЕРОВ

|

Праймер |

Нуклеотидная последовательность, (5'→ 3') |

Т отж, °С |

|

Larix sibirica Ledeb. |

||

|

CR-215 |

CTC-TCT-CTC-TCT-CTC-TTG |

56 |

|

ISSR-8 |

GAG-GAG-GAG-GAG-GAG-GAG-C |

56 |

|

X10 |

AGC-AGC-AGC-AGC-AGC-AGC-C |

64 |

|

X11 |

AGC-AGC-AGC-AGC-AGC-AGC-G |

64 |

|

M3 |

ACA-CAC-ACA-CAC-ACA-CCT |

54 |

|

Pinus sylvestris L. |

||

|

ISSR-1 |

ACA-CAC-ACA-CAC-ACA-CT |

56 |

|

CR-215 |

CTC-TCT-CTC-TCT-CTC-TTG |

56 |

|

CR-212 |

CAC-ACA-CAC-ACA-GT |

56 |

|

M27 |

GAG-AGA-GAG-AGA-GAG-AC |

52 |

|

X10 |

AGC-AGC-AGC-AGC-AGC-AGC-C |

64 |

Примечание: Т отж — температура отжига праймера

Реакционная смесь объемом 25 мкл для полимеразной цепной реакции содержала: 2 единицы Tag -полимеразы; 2,5 мкл стандартного 10× буфера для ПЦР; 2,5 мМ MgCl 2 («Силекс М», Россия); 0,25 мM dNTP (Fermentas, Литва); 25 пМ праймера («Синтол», Россия); 5 мкл тотальной ДНК. В качестве отрицательного контроля (К-) в реакционную смесь для проверки чистоты реактивов добавляли вместо ДНК 5 мкл деионизированной воды. Амплификацию ДНК проводили в термоциклере GeneAmp PCRSystem 9700 (Applied Biosystems, США) по стандартной для ISSR-PCR метода программе: предварительная денатурация 94 °C, 2 мин; первые пять циклов 94 °С, 20 сек.; t° отжига, 10 сек.; 72 °С, 10 сек.; в последующих тридцати пяти циклах 94 °С, 5 сек.; t° отж., 5 сек.; 72 °С, 5 сек. Последний цикл элонгации длился 2 мин при 72 °С. Продукты амплификации разделяли электрофорезом в 1,7% агарозном геле в 1× ТВЕ буфере, окрашивали бромистым этидием и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете в системе гель-документации GelDoc XR (Bio-Rad, США). Для определения длин фрагментов ДНК использовали маркер молекулярного веса (100 bp +1,5 + 3 Kb DNA Ladder, ООО «СибЭнзим-М», Москва) и программу Quantity One (Bio-Rad, США).

Для проверки достоверности полученных результатов ПЦР и электрофорез повторяли не менее трех раз. Для количественной оценки генетического разнообразия данные молекулярно-генетического анализа были представлены в виде матрицы бинарных признаков. Компьютерный анализ полиморфизма ДНК корреляционный анализ поводили с помощью специализированного макроса GenAlEx6 для MS-Excel с определением доли ( Р 95 ) полиморфных локусов, абсолютного ( n a ) числа аллелей, эффективного ( n e ) числа аллелей, ожидаемой ( H E ) гетерозиготности [10]. Генетический анализ проводился с использованием специализированного макроса для MS Exel GenAlEx 6.

Результаты и обсуждение

В образцах смолы сосны обыкновенной были выявлены следующие вещества, в том числе обладающие биологической активностью: 1-фенантренкарбоновая кислота, 4a(2H)-фенантренкарбоновая кислота, 7-оксодегидроабиетиновая кислота, дегидроабиетиновая кислота, абиетиновая кислота, 7-метокси-1,4а-диметил-1,2,3,4,4а,9,10,10а-октагидрофенантрен-1-карбоновая кислота. В образцах смолы лиственницы сибирской были обнаружены 1-Нафталинпропанол, 1-фенантренкарбоновая кислота, дегидроабиетиновая кислота, абиетиновая кислота.

Количественный анализ проведен у абиетиновой и дегидроабиетиновой кислот, обладающих большим потенциалом использования их в качестве БАВ [2–6, 11]. Установлено, что в образцах смолы лиственницы сибирской абиетиновой кислоты содержится больше, чем в образцах сосны обыкновенной. Обратная ситуация с дегидроабиетиновой кислотой, которой больше в образцах сосны обыкновенной нежели в образцах лиственницы сибирской (Таблица 2).

Таблица 2 СОДЕРЖАНИЕ АБИЕТИНОВОЙ И ДЕГИДРОАБИЕТИКОВОЙ КИСЛОТ

В ИЗУЧАЕМЫХ ОБРАЗЦАХ Pinus sylvestris L. и Larix sibirica Ledeb.

|

Образец (P. sylvestris) |

w(abiet), % |

w(deab), % |

Образец (L. sibirica) |

w(abiet), % |

w(deab), % |

|

PS-1 |

3,79 |

29,29 |

LS-1 |

29,86 |

1,50 |

|

PS-2 |

7,71 |

33,80 |

LS-2 |

7,71 |

7,97 |

|

PS-3 |

8,00 |

22,03 |

LS-3 |

5,43 |

8,19 |

|

PS-4 |

7,84 |

27,21 |

LS-4 |

5,07 |

7,20 |

|

PS-5 |

13,70 |

19,64 |

LS-5 |

7,32 |

5,52 |

|

PS-6 |

9,04 |

24,37 |

LS-6 |

20,28 |

3,61 |

|

PS-7 |

10,16 |

16,22 |

LS-7 |

14,81 |

3,55 |

|

PS-8 |

7,52 |

22,02 |

LS-8 |

9,19 |

4,44 |

|

PS-9 |

7,13 |

21,73 |

LS-9 |

13,66 |

3,43 |

|

PS-10 |

9,45 |

19,05 |

LS-10 |

23,66 |

2,99 |

|

PS-11 |

6,19 |

22,17 |

LS-11 |

14,76 |

3,13 |

|

PS-12 |

13,59 |

10,27 |

LS-12 |

19,48 |

3,12 |

|

PS-13 |

7,55 |

12,89 |

LS-13 |

12,46 |

5,10 |

|

PS-14 |

9,39 |

19,83 |

LS-14 |

12,30 |

4,14 |

|

PS-15 |

12,90 |

17,13 |

LS-15 |

21,31 |

4,12 |

|

Среднее |

8,93 |

21,18 |

Среднее |

14,49 |

4,54 |

Примечание: w(abiet) — содержание абиетиновой кислоты в %, w(deab) — содержание дегидроабиетиновой кислоты в %; подчеркнуты данные с наибольшим % кислот

Изучаемые образцы разбивались на группы в зависимости от содержания в них абиетиновой или дегидроабиетиновой кислот, от меньшего к большему. Для сосны обыкновенной было выделено 4 группы по содержанию абиетиновой кислоты (% от навески образца): I — от 3,78 до 6,19%; II — от 7,12 до 7,99%; III — от 9,04 до 10,16%; IV — от 12,89 до 13,69%. Кроме этого, установлены 4 группы по количественному содержанию дегидроабиетиновой кислоты: I — от 10,26 до 10,89%; II — от 16,21 до 17,12%; III — от 21,73 до 22,17%; IV — от 24,37 до 33,80%. Для лиственницы сибирской было выделено также 4 группы по содержанию абиетиновой кислоты: I — от 5,07 до 7,70%; II — от 9,18 до 13,65%; III — от 14,47 до 19,47%; IV — от 20,27 до 29,85%. Для лиственницы сибирской было установлено также 4 группы по содержанию дегидроабиетиновой кислоты: I — от 1,49 до 3,13%; II — от 3,43 до 4,14%; III — от 4,44 до 5,51%; IV — от 7,20 до 8,18%.

Содержание абиетиновой кислоты у P. sylvestris варьировало от 3,79% до 13,70% при этом максимальные значения отмечены у деревьев PS-5, PS-7, PS-12 и PS-15, в диапазоне от

-

10,16 % до 13,70%. Эти образцы из разных мест сбора, PS-5 и PS-15 — с Аракульського шихана, PS-7 — из Качканара, PS-12 — из Очерского района. Содержание дегидроабиетиновой кислоты у P. sylvestris варьировало от 10,26% до 33,80% (% от навески образца). При этом, максимальные значения отмечены у деревьев PS-1, PS-2, PS-4 и PS-6, в диапазоне от 24,37% до 33,80%. Эти образцы с деревьев PS-1, PS-2, PS-4, которые взяты с Аракульского шихана, а с дерева PS-6 — из Качканара.

Содержание абиетиновой кислоты у L. sibirica варьировало от 5,07% до 29,86%. Наибольшим содержанием абиетиновой кислоты характеризуются деревья LS-1, LS-6, LS-10, LS-15, у которых содержание этой кислоты изменялось от 21,31% до 29,86%. При этом, дерево LS-1 растет на Аракульском шихане, дерево LS-6 – в Пермском районе, деревья LS-10 и LS-15 – на Качканаре. Содержание дегидроабиетиновой кислоты у L. sibirica варьировало от 1,49% до 8,18%. Наибольшим содержанием дегидроабиетиновой кислоты характеризуются деревья LS-2, LS-3, у которых содержание этой кислоты изменялось от 7,97% до 8,18%. Оба образца собраны с деревьев, растущих в Пермском районе.

Итак, нам основе анализа имеющихся данных не выявлено зависимости содержания абиетиновой кислоты от места произрастания образцов. Определено преобладание в образцах смолы сосны обыкновенной фракции дегидроабиетиновой кислоты, а в образцах смолы лиственницы сибирской — абиетиновой кислоты, что характерно для этих видов и отмечено в других исследованиях [12, 13].

Таким образом, для сосны обыкновенной характерно преобладание дегидроабиетиновой, а для лиственницы сибирской — абиетиновой кислоты. Для молекулярно-генетического анализа перспективны образцы с наибольшим и наименьшим содержанием кислот для выявления генетических детерминант, определяющих количественное содержание кислот в смоле.

При молекулярно-генетическом анализе проб ДНК, выделенных из образцов сосны обыкновенной, с использованием ISSR-метода анализа полиморфизма ДНК, в ПЦР было амплифицировано 70 фрагментов ДНК. Используемые праймеры выявляли от 10 до 17, в среднем 14 фрагментов ДНК. Длины фрагментов ДНК варьировали от 230 до 1500 пар нуклеотидов. Доля полиморфных локусов ( P 95 ) была равна 0,914. Абсолютное число аллелей ( n a ) для сосны обыкновенной составило 1, 914, а эффективное число аллелей ( n е ) — 1,356. Ожидаемая гетерозиготность ( He ) составляла 0,230, а информационный индекс Шеннона ( I ) — 0,369.

При анализе полиморфизма ДНК у лиственницы сибирской в ПЦР было амплифицировано 89 фрагментов ДНК. Используемые в ПЦР праймеры выявляли от 12 до 24 фрагментов ДНК, (в среднем 17,8). Доля полиморфных локусов ( P 95 ) у L. sibirica равна 0,988. Длины фрагментов ДНК варьировали от 170 до 1630 пар нуклеотидов. Абсолютное число аллелей ( n a ) у сосны обыкновенной составило 1,989, а эффективное число аллелей ( n е ) — 1,272. Ожидаемая гетерозиготность ( He ) равна 0,192, а информационный индекс Шеннона ( I ) — 0,327. Выявленные показатели генетического разнообразия для сосны обыкновенной и лиственницы сибирской являются высокими и соответствуют выявленными нами ранее на Урале [14 , 15].

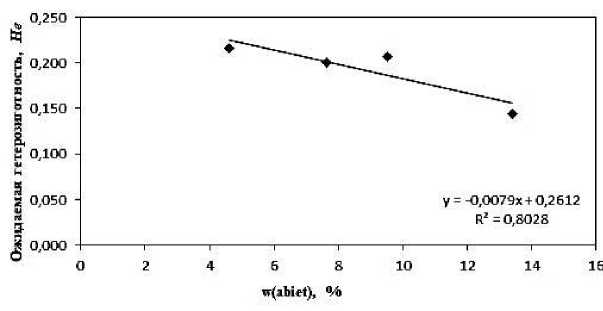

По результатам анализа (Таблица 3) была выявлена положительная корреляция между уровнем генетического разнообразия (ожидаемая гетерозиготность — He ) и содержанием дегидроабиетиновой кислоты в пробах сосны обыкновенной и лиственницы сибирской.

Таблица 3

ГРУППЫ ДЕРЕВЬЕВ Pinus sylvestris L. и Larix sibirica Ledeb. С ДАННЫМИ ОЖИДАЕМОЙ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕМ ДЕГИДРОАБИЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ

|

Группы деревьев |

He |

Среднее содержание дегидроабиетиновой кислоты, w(deab), % |

|

Pinus sylvestris L. |

||

|

I |

0,210 |

28,66 |

|

II |

0,222 |

21,98 |

|

III |

0,198 |

19,5 |

|

IV |

0,071 |

16,66 |

|

V |

0,142 |

11,58 |

|

Larix sibirica Ledeb. |

||

|

I |

0,212 |

7,78 |

|

II |

0,152 |

5,01 |

|

III |

0,156 |

3,77 |

|

IV |

0,113 |

2,68 |

Примечание: He — ожидаемая гетерозиготность, среднее w(deab), % — содержание дегидроабиетиновой кислоты

У P. sylvestris коэффициент корреляции между содержанием дегидроабиетиновой кислоты и ожидаемой гетерозиготностью невысок и составил 0,397 при p=0,005, а у L. sibirica высокий и равен 0,917 при p=0,005 (Рисунок 2).

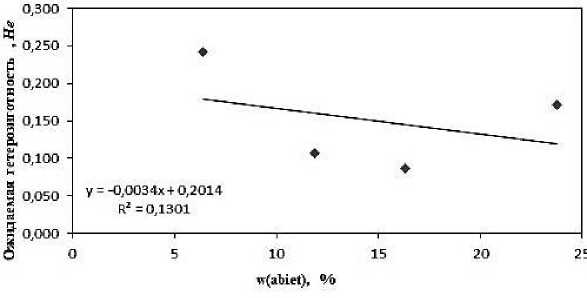

Корреляционный анализ абиетиновой кислоты выявил обратную зависимость ее содержания от уровня генетического разнообразия (Таблица 4).

Larix sibirica Ledeb.

Рисунок 3. График зависимости уровня генетического разнообразия (ожидаемая гетерозиготность – He ) и содержания абиетиновой кислоты (w(abiet), %) в образцах смолы двух видов хвойных растений

Pinus sylvestris L.

Таблица 4

ГРУППЫ ДЕРЕВЬЕВ Pinus sylvestris L. и Larix sibirica Ledeb. С ДАННЫМИ ОЖИДАЕМОЙ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕМ АБИЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ

|

Группы деревьев |

He |

Среднее содержание абиетиновой кислоты, среднее w(abiet), % |

|

Pinus sylvestris L. |

||

|

I |

0,144 |

13,39 |

|

II |

0,206 |

9,51 |

|

III |

0,200 |

7,62 |

|

IV |

0,216 |

4,985 |

|

Larix sibirica Ledeb. |

||

|

I |

0,171 |

23,77 |

|

II |

0,086 |

16,34 |

|

III |

0,107 |

11,89 |

|

IV |

0,241 |

6,39 |

Примечание: He — ожидаемая гетерозиготность, среднее w(abiet), % — содержание абиетиновой кислоты

Для сосны обыкновенной коэффициент корреляции между содержанием абиетиновой кислоты и ожидаемой гетерозиготностью высок и составил 0,829 при p=0,005. Для лиственницы сибирской достоверной корреляции выявлено не было, коэффициент корреляции низок и составил 0,130 при p=0,005 (Рисунок 3).

Обратная зависимость между генетическим разнообразием и содержание абиетиновой кислоты у сосны обыкновенной может быть связана с тем, что основной фракцией смоляных кислот у сосны является дигидроабиетиновая кислота, а не абиетиновая [12].

Заключение

Итак, изученные образцы деревьев сосны обыкновенной и лиственницы сибирской обладают высоким генетическим разнообразием, сопоставимым с деревьями из популяций, произрастающих на Урале. Установлена корреляция между генетическим разнообразием изучаемых образцов сосны обыкновенной и лиственницы сибирской и содержанием в них абиетиновой и дегидроабиетиновой кислот. В дальнейшем необходимо изучение полиморфизма отдельных генов, ассоциированных с синтезом этих смоляных кислот у двух изученных видов хвойных растений. Это позволит расширить информацию о генетическом контроле синтеза смоляных кислот. Необходимы дальнейшие исследования с целью объяснения отрицательной корреляции между генетическим разнообразием и содержанием абиетиновой кислоты у отдельных деревьев P. sylvestris и L. sibirica, произрастающих на Урале.

Работа выполнена в рамках государственного задания №FSNF-2020-0008 ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» по науке 2020 года.