Анализ хромосомных нарушений при доброкачественных пролиферативных процессах и злокачественных новообразованиях молочных желез с помощью сравнительной геномной гибридизации

Автор: Скрябин Н.А., Лебедев И.Н., Черемных А.Д., Суханова Н.Н., Слонимская Елена Михайловна, Чердынцева Надежда Викторовна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 5 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

Хромосомные нарушения характеризуют практически все злокачественные новообразования, включая и рак молочной железы. У 23 женщин были исследованы спектр и частота хромосомных аберраций в тканях молочной железы с проявлениями фиброзно-кистозной болезни (n=4) и злокачественными новообразованиями (n=23) с использованием метода сравнительной геномной гибридизации высокого разрешения. В обеих группах выявлены множественные хромосомные аномалии, в том числе специфичные для рака молочной железы. Показано наличие общих хромосомных аномалий в тканях одних и тех же пациенток с доброкачественными пролиферативными процессами и злокачественными новообразованиями, которые могут служить цитогенетическими маркерами в оценке риска малигнизации. Полученные результаты указывают на возможность использования молекулярно-цитогенетического анализа в диагностике хромосомных нарушений при доброкачественных изменениях для оценки риска развития рака молочной железы.

Рак молочной железы, фиброзно-кистозная болезнь, сравнительная геномная гибридизация, хромосомные аберрации

Короткий адрес: https://sciup.org/14055674

IDR: 14055674 | УДК: 575.224.23:616-006.6

Текст научной статьи Анализ хромосомных нарушений при доброкачественных пролиферативных процессах и злокачественных новообразованиях молочных желез с помощью сравнительной геномной гибридизации

ANALYSIS OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN BENIGN AND MALIGNANT BREAST TUMORS

USING COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION

N.A. Skryabin1, I.N. Lebedev1, A.D. Cheremnykh1, N.N. Sukhanova1,

E.M. Slonimskaya2,3, N.V. Cherdyntseva2

Research Institute of Medical Genetics, Russian Academy of Medical Sciences, Tomsk1

Research Institute of Oncology, Russian Academy of Medical Sciences, Tomsk2

Siberian State Medical University, Tomsk3

Подавляющее большинство, а возможно и железы (РМЖ), характеризуются наличием все солидные опухоли, включая рак молочной генетических нарушений на хромосомном

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2010. №5 (41)

уровне. Предполагается, что нарушения числа и структуры хромосом могут вносить заметный вклад в индукцию и прогрессию опухолей через изменение дозы сразу большого числа генов [4]. Более того, анализ хромосомных аберраций при доброкачественных новообразованиях приобретает особую актуальность в свете исследований, в которых показано увеличение относительного риска РМЖ у женщин с доброкачественными опухолями. Так, у женщин с фиброаденомой риск развития рака выше в 1,9–2,17 раза, чем у здоровых, а при наличии двух или более типов доброкачественных новообразований риск увеличивается до 2,6 раза [3, 5].

Исследование хромосомных нарушений при злокачественных новообразованиях с использованием методов классической цитогенетики затруднено вследствие наличия определенных сложностей в получении стабильно пролиферирующих клеточных культур in vitro . Применение методов молекулярной цитогенетики, в частности сравнительной геномной гибридизации (Comparative Genomic Hybridization, CGH), позволяет избежать данной проблемы, поскольку не требует культивирования опухолевых клеток. CGH регистрирует в рамках одной реакции гибридизации все числовые и несбалансированные хромосомные перестройки путем сравнительного анализа числа копий ДНК в клетках тестируемой ткани и контрольного образца [7]. Целью настоящего исследования явился анализ хромосомных аберраций при доброкачественных и злокачественных новообразованиях молочных желез.

Материал и методы

Материал для анализа был получен от 23 женщин, страдающих РМЖ: 23 образца опухолевой ткани и 4 образца были представлены тканью молочной железы с проявлениями фиброзно-кистозной болезни (ФКБ). Из них 4 опухолевых образца и 4 образца эпителия с ФКБ были взяты от одних и тех же пациенток. Проведение исследования было одобрено Комитетами по биомедицинской этике НИИ медицинской генетики СО РАМН и НИИ онкологии СО РАМН. Клинические данные о больных были получены при анализе первичных документов – историй болезни и амбулаторных карт. Все пациентки, включенные в исследование, имели морфологически верифицированный операбельный РМЖ Т1–4N0–3M0 и получали лечение в НИИ онкологии СО РАМН в 1996–2006 гг. Средний возраст больных составил 51,2 года (32–71 год). Больные получали комбинированное лечение, 12 пациенткам проводилось 2–4 курса неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) по схемам FAC, CAF, CMF. Всем больным выполнялось хирургическое вмешательство в объеме радикальной мастэктомии или радикальной резекции. В послеоперационном периоде при наличии показаний проводилась адъювантная химиотерапия по вышеуказанным схемам, гормонотерапия, облучение.

Образцы ДНК были выделены из операционного материала опухолей с использованием стандартного фенол-хлороформного метода [1]. Мечение тестируемой и референсной ДНК осуществляли методом ник-трансляции [11]. Гибридизация полученных ДНК-библиотек на метафазных препаратах, полученных из лимфоцитов периферической крови здорового индивида мужского пола, проводилась с супрессией 100-кратным избытком C0t-1 ДНК. Препараты метафазных хромосом окрашивали раствором DAPI и проводили детекцию гибридизационных сигналов на люминесцентном микроскопе «Axioskop 50» («Сarl Zeiss», Германия) с набором соответствующих светофильтров. Для компьютерной обработки полученных данных применялся программный продукт «CGHView» («Applied Spectral Imaging», США), который позволяет использовать CGH-анализ высокого разрешения (High Resolution CGH, HR-CGH). Принцип HR-CGH заключается в применении доверительного интервала, построенного в настоящем исследовании на основе сравнительной гибридизации 4 контрольных образцов ДНК с нормальным кариотипом на 50 метафазных пластинках здорового индивида мужского пола.

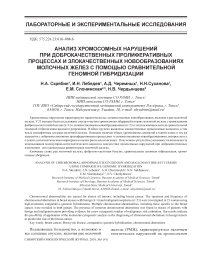

При обработке результатов использовался 95 % доверительный интервал, который соответствует тому, что в него попадает профиль 95 % обследованных гомологичных хромосом, использовавшихся для построения этого доверительного интервала. Нахождение гибридизационного профиля и его стандартного отклонения вдоль каждой хромосомы в пределах довери- тельного интервала расценивалось как нормальное событие. В случае же, если медиальная граница стандартного отклонения выходила за пределы доверительного интервала, то делалось заключение о наличии делеций или амплификаций соответствующих последовательностей ДНК (рис. 1). Таким образом, применение HR-CGH позволяет увеличить разрешающие возможности классического варианта метода и исключить ложнопозитивные и ложнонегативные результаты. При исследовании опухолевых образцов и тканей с фиброзно-кистозными изменениями в анализ включалось не менее 10 метафазных пластинок.

Результаты и обсуждение

Во всех образцах с РМЖ обнаружены множественные хромосомные аберрации: число ам-

Рис. 1. Интерпретация результатов сравнительной геномной гибридизации высокого разрешения: 1 – гибридизационный профиль исследуемого образца; 2 – стандартное отклонение гибридизационного профиля; 3 – доверительный интервал гибридизационного профиля контрольных образцов ДНК (95 %); 4 – идиограмма хромосомы 1, слева от идиограммы вертикальными линиями обозначены районы делеций (1p12-p22, 1p36.3-p36.2), справа – районы амплификаций (1q22-qter). Цифры в скобках указывают число проанализированных гомологичных хромосом плификаций варьировало от 1 до 29, в среднем на один случай приходилось 14 различных хромосомных нарушений. Число амплификаций в некоторых образцах достигало 24, а число делеций –14. Среднее число амплификаций составило 9, а делеций – 5 на образец. Среднее число хромосомных регионов, затронутых хромосомными перестройками, составило 54 на образец ткани. Наиболее частыми являлись амплификации в регионах 1q32 (80 %), 1q31 (76 %), 1q23-q25 (47 %), 1q41-q44 (47 %), 10q22 (42 %), 8q23 (38 %), 8q22 (33 %) и делеции в регионах 16q12.2-q13 (66 %), 16q12.1 (57 %), 9q21 (47 %), 16q21 (47 %). В целом спектр хромосомных аберраций при РМЖ, выявленный в настоящем исследовании, соответствует уже описанным в литературе и является характерным для опухолей данной локализации [2, 8]. Так, наиболее частая амплификация, выявленная в данной работе (1q32), является и наиболее частой в Базе данных «Progenetix», в которой обобщены результаты CGH-анализа различных злокачественных новообразований, в том числе исследований 1908 образцов РМЖ [10].

В тканях с фиброзно-кистозной болезнью количество хромосомных аберраций варьировало от 5 до 18 на образец ткани, в среднем на один случай приходилось 10 различных хромосомных нарушений. Число амплификаций в некоторых образцах достигало 6, а число делеций – 12. Среднее число амплификаций составило 3, а делеций – 7 на образец. Среднее число хромосомных регионов, затронутых хромосомными нарушениями, составило 24 на образец ткани. В образцах с доброкачественными пролиферативными изменениями наиболее частая амплификация была выявлена в регионе 14q21 (50 %), а наиболее частые делеции в регионах 16p11.2-p12 (75 %), 16q12.2-q22 (75 %), 17p11.2 (75 %) и 22q11.2-q13 (75 %). Средняя частота хромосомных аберраций в образцах с ФКБ оказалась меньше, чем в группе образцов с РМЖ, однако все же имела достаточно высокий уровень. Вероятнее всего, это объясняется особенностью обследованного материала – во всех 4 случаях ткани с фиброзно-кистозными изменениями были получены от женщин с диагностированным раком молочной железы.

Спектр хромосомных перестроек в обеих группах оказался разнородным, за исключением

Таблица

Спектр хромосомных нарушений у пациенток с фиброзно-кистозной болезнью и раком молочной железы

Одним из наиболее интересных моментов нашего исследования явился сравнительный анализ хромосомных аберраций в образцах тканей молочных желез с ФКБ и РМЖ, взятых у одних и тех же пациенток (таблица). Аномалии, выявленные в тканях пациенток с этими патологическими процессами, вероятнее всего, возникли на ранних этапах трансформации и могли способствовать развитию как доброкачественного, так и злокачественного фенотипа. По всей видимости, именно такие общие хромосомные нарушения могут выступать в качестве маркеров ранней злокачественной трансформации клеток и в дальнейшем быть использованы при оценке риска малигнизации. Появление на фоне этих перестроек дополнительных аберраций хромосом, характерных для рака молочной железы, является, по всей видимости, закономерным звеном дальнейшего патогенеза уже злокачественной трансформации клеток. Также заслуживает внимания факт наличия в образцах с ФКБ хромосомных аберраций, которых нет в опухоли, что, вероятно, может свидетельствовать о гетерогенной эволюции генетического аппарата клеток в процессе канцерогенеза.

Таким образом, результаты проведенного исследования демонстрируют высокий уровень хромосомных аберраций как в опухолевых тканях молочных желез, так и при доброкачественных пролиферативных процессах. Диагностика хромосомных аномалий в тканях с ФКБ может оказаться информативным инструментом в оценке риска возможной малигнизации.

Настоящее исследование выполнено в рамках Интеграционного проекта СО РАМН «Молекулярногенетические механизмы формирования и прогрессии рака молочной железы: разработка критериев риска, прогноза клинического течения и чувствительности к химиотерапии на основании информативных маркеров опухоли и организма» и Государственного контракта № П525 от 05.08.09 Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.».