Анализ и экспертная оценка результатов исследований макрозообентоса водоемов-охладителей (на примере Черепетского водохранилища)

Автор: Померанцев Д.А., Ярошевич К.О., Енгашев С.В., Сочнев В.В., Горчакова Н.Г., Куликова О.Л., Козыренко О.В., Шакерова Э.Н.

Статья в выпуске: 1 т.200, 2010 года.

Бесплатный доступ

Многофакторный анализ позволяет узнать много нерешенных проблем выращивания рыбы на территории исследований. Важно, чтобы попытаться решить проблемы с использованием знаний об экологических систем, отношений в популяциях и экологической напряженности в воде населения.

Макрозообентос, таксон, биомасса, олигохеты, видовой состав зообентоса

Короткий адрес: https://sciup.org/14286777

IDR: 14286777 | УДК: 693.3.091

Текст обзорной статьи Анализ и экспертная оценка результатов исследований макрозообентоса водоемов-охладителей (на примере Черепетского водохранилища)

Введение. Индустриальное рыбоводство сопряжено с постоянным контролем среды обитания рыб, состояния и динамики макрозообентоса в основных (обозначенных) стациях по всей акватории водохранилища. Весьма важным и неотъемлемым условием контроля является определение видового состава зообентоса, исчисления его биомассы в конкретные календарные сроки.

Ряд исследователей считают обязательным условием мониторинговых исследований установление ядра сообщества основной фонообразующей группы в различных частях (А.А. Филиппов, Н.Н. Широкая, 1989).

Целью нашей работы было изучить параметры макрозообентоса водоема-охладителя Черепетской ГРЭС его динамические позиции и на этой основе составить прогнозный диагноз состояния зообентоса и тенденции его развития и сохранения.

Материалы и методы исследований . В работе использован комплексный эпизоотологический подход, маниторинговые исследования, фаунистический, экологический скрининг, методы современной прогностики и статистические методы повышения качества.

Результаты исследования сравнивали с материалами, полученными К.О. Ярошевичем, С.В. Енгашевым, А.А. Филипповым, Н.Н. Широкой.

Результаты исследований и их обсуждение. Провели ретроспективный эпизоотологический анализ данных, представленных

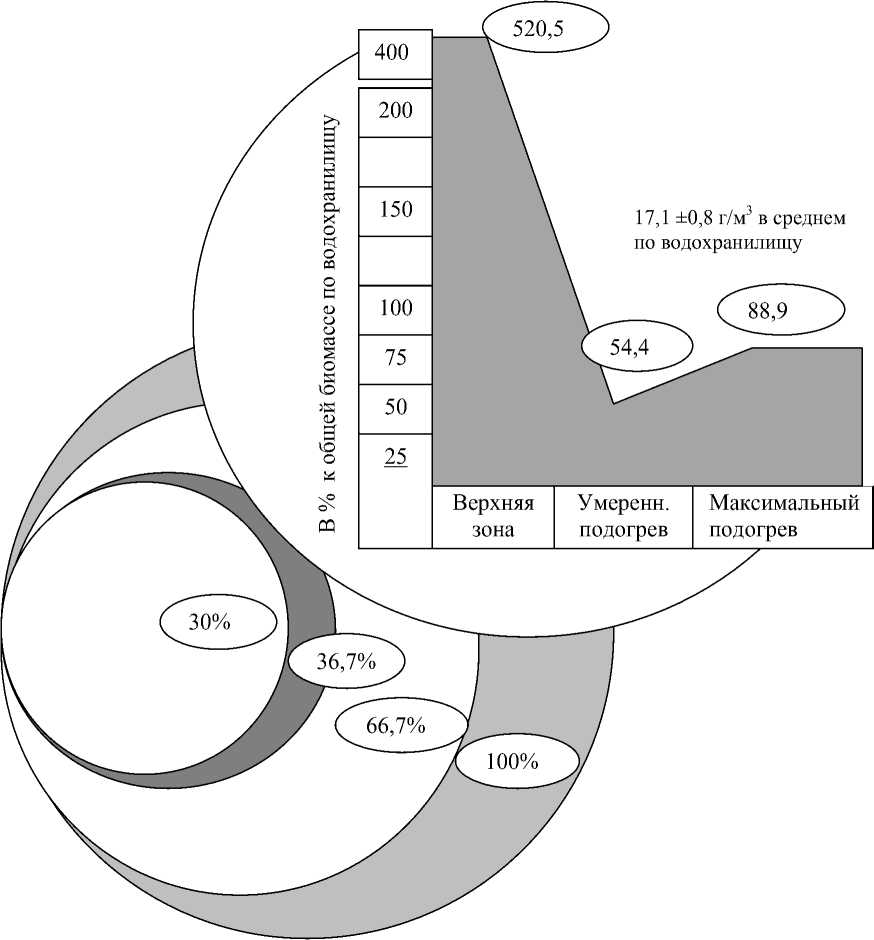

А.А. Филипповым и Н.Н. Широкой, о состоянии и динамики макрозообентоса в Черепетском водохранилище (1). Установили, что в водохранилище существуют различия по подогреву водной массы: верхний участок с минимальным воздействием сбрасываемых вод (зона естественного температурного режима); средний участок, куда непосредственно поступают подогретые воды (зона максимального подогрева); нижний участок, где происходит постепенная отдача тепла подогретыми водами при переходе от района сброса к месту водозабора (зона умеренного подогрева). Установили, что соотношение площадей вышепоименованных зон подогрева, составляет 1:1,8:1,5 соответственно.

Подтвердили, что в составе зообентоса обнаружены 30 таксонов водных беспозвоночных, из них19 – хирономид, 6 - моллюсков, по одному – мокрецов, ручейников, пиявок и хаоборид. Олигохет рассматривали как единую группу. Ядро сообщества составляли олигохеты и несколько видов хирономид. Средняя биомасса макрозообентоса по водохранилищу варьирует от 14,9 до 19,3 г/м3 (М=17,1±0,8 г/м3). Максимальная численность (123 тыс. экз./м2) и биомасса (89 г/м2), а также видовое разнообразие (20 видов) установлены в верхней части водохранилища. Основной фонообразующей группой здесь оказались олигохеты. Их биомасса более чем на порядок превышает биомассу прочих донных беспозваночных.

В зоне умеренного подогрева (нижней зоне) доля олигохет значительно меньше. Всего в макрозообентосе этой зоны обнаруживается 9-11 видов беспозвоночных донных животных, их биомасса варьировала от 7,3 до 11,2 г/м2. Здесь полностью отсутствуют мокрецы. Доминирующими видами представлены отдельные виды хирономид. В зоне максимального подогрева воды обнаружено от 4 до 9 видов беспозвоночных донных животных. Средняя за лето биомасса бентоса здесь варьирует от 9,3 до 21,1 г/м2. Олигохеты и хирономиды здесь встречаются в разных количествах.

В районе садкового рыбного хозяйства в грунте найдены лишь отдельные экземпляры олигохет и хирономид. Территориальное распределение и состав доминирующих форм зообентоса сходен во всех зонах. Закономерные изменения обилия на территории водохранилища установлены только для хирономид и мокрецов. Эти группы характерны для верхних участков водоема и полностью отсутствуют в средней и нижней зонах. Установлены и межгодовые различия в уровне развития макрозообентоса в целом по водохранилищу, что по всей вероятности вызвано изменениями температурных условий, а также расхождением сроков гидробиологических работ. Уменьшение общей биомассы макрозообентоса связано в основном с повышением температуры природной воды. В зоне максимального подогрева температура воды в

|

Усл. обознач. |

Показатели |

|

Состав зообентоса в целом по водохранилищу |

|

|

В зоне естественного температурного режима |

|

|

В зоне умеренного подогрева воды |

|

|

В зоне максимального подогрева воды |

|

|

Динамика биомассы макрозообентоса по зонам водохранилища |

1. Линейно-радианная схема-модель макрозообентоса в различных участках Черепетского водохранилища. (Анализ по данным гидробиологических исследований по А.А. Филиппову и Н.Н. Широкой).

летнее время приближается к критической для водных беспозвоночных. Садковое рыбное хозяйство оказывает отрицательное воздействие на донные сообщества. Макрозообентос в этом районе водохранилища практически отсутствует, что может быть связано с интенсивным выеданием рыбой, скапливающейся в районе садковых линий.

На основании результатов анализа разработали линейно-радианную схему-модель макрозообентоса для 3-х зон Черепетского водохранилища. Результаты исследований представлены на рисунке 1. Подтвердили, что построением схемы-модели можно четко характеризовать количественные показатели видового состава и биомассы макрозообентоса в различных температурных режимах водохранилища. Линейно-радианная модель разработана впервые.

На основании анализа развития рыбоводства во внутренних водоемах при комплексном их хозяйственном использовании следует заключить, что в конкретных территориальных и временных условиях существует множество факторов, способствующих и сдерживающих развитие рыбоводства на индустриальной основе. Так в условиях интенсивного кормления рыб ( при садковом рыбоводстве) в водоем поступает значительное количество детрита и остатков кормов, более чем на 1/3 снижается кислородное насыщение воды. При повышении температуры воды снижается уровень минеральных форм азота и он становится недостаточным для фитопланктона, снижается уровень растворенного кислорода, повышается уровень свободной углекислоты. В районе садкового рыбоводства на теплых стоках в 2-2,5 раза увеличивается количество органического вещества в илах, а зимой оно еще возрастает в 1,5 раза из-за менее интенсивной их минерализации, а 40% органического вещества вообще не подвергается деструкции и захоранивается в грунтах. Первичная продукция органического вещества за счет фотосинтеза интенсивно происходит только в поверхностных слоях воды, в тоже время его деструкция происходит одинаково на любой глубине. Соотношение первичной продукции и деструкции органического вещества в Черепетском водохранилище менее единицы, что подтверждает опережение разрушительных процессов. За последние годы в водохранилище из-за садкового рыбоводства и посадки в водоем растительноядных рыб, в 2,5 раза обеднен видовой состав фитопланктона (с 256 видов до 102), а сезонная динамика фитопланктона имеет 2-х пиковый характер, как по численности, так и по биомассе.

В водохранилище действуют аномальные для естественных водоемов факторы, воздействующие на его экосистему: повышенная температура воды, высокая скорость ее оборота, интенсивное поступление органических веществ с неиспользованными рыбами кормами и с неочищенными прибрежными стоками, заселение водоема растительноядными рыбами (толстолобик). За время рыбохозяйственного использования водоема возникло существенное изменение видового состава зоопланктона, ряд видов ракообразных полностью исчез, по биомассе стали доминировать коловратки, то есть произошла смена доминирующих видов зоопланктона из-за чрезмерного процесса рыб-сестонофагов. С возрастанием температуры воды уменьшается численность и биомасса планктонных простейших (инфузорий). Однако, при снижении температуры воды возрастает «значимость» хищных форм инфузорий, создаются напряжения в трофической системе, «хищные» инфузории пожирают «мирных» инфузорий и мелких коловраток. В районе садковых линий деструкция органического вещества в донных отложениях в 3% случаев протекает по аэробному пути и в 97% по анаэробному. Интенсивность деструкции органического вещества снижалась по мере удаления от садков. В осенний период в районе садковых линий создается дефицит кислорода в придонных слоях воды, что влечет за собой смену видового состава микрофлоры, с совершенно иным метаболизмом, что приводит к значительным изменениям среды обитания гидробионтов, к перестройке экосистемы.

Многостороннее использование водохранилища за время его хозяйственных и биологических целей привело к неравномерному распределению макрозообентоса. Самый высокий видовой состав зообентоса и его биомасса в верхней зоне (зона естественного температурного режима) водохранилища. Самый обедненный макрозообентос в районе садкового хозяйства, здесь обитают лишь отдельные экземпляры олигохет, хирономид. Садковое рыбное хозяйство оказывает отрицательное воздействие на донное сообщество.

Многофакторный анализ причинно-следственных связей водной среды, фито- и зоопланктона садкового рыбного хозяйства позволил вскрыть нерешенные или не решаемые проблемы садкового рыбного хозяйства в конкретных условиях места и времени, а также взглянуть на эту проблему с позиций существования экосистемы, межпопуляционных отношений и экологической напряженности.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Прогностика. Терминология (сборник научнонормативных терминов, вып.109).- М.: Наука.-1990. -58 с. 2. Урбан, В.П. Эпизоотология как наука и ее составные части/ В.П. Урбан // III Всесоюзн. конф. по эпизоотологии, Новосибирск, 1991. – С. 57-58. 3. Филиппов, А.А. Макрозообентос водоема-охладителя Черепетской ГРЭС (распеределение и динамика)/А.А. Филиппов// Сб. тр. ГосНИОРХ. 1989.- Вып. 299.- С. 8086. 4. Хитоси-Кумэ. Статистические методы повышения качества (пер. с англ. Ю.П. Адлера, Л.А. Комаровой) М.1990.-301 с.