Анализ и картографирование антропогенной нагрузки аквальных экосистем южной части Волгоградской агломерации

Автор: Онистратенко Н.В., Егоров А.В.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Одной из наиболее острых современных проблем выступает антропогенная и общеклиматическая деградация естественных экосистем, включающая и преобразование водных объектов различного генеза. Зарегулирование крупных и мелких рек, изменение их русел, управление режимом попуска - лишь часть проблем гидрологического характера. Обмеление крупных водоемов ведет к их чрезмерному прогреву, что, в свою очередь, меняет клиренс «кислород-углекислый газ» ввиду меньшей растворимости кислорода в условиях нагрева. Взрывообразный рост простейшей флоры, вызванный лучшим прогревом и соляризацией, ведет к преобразованию альгосинузий, выстраиванию новых биоценотических связей, формированию новых сообществ. Поступление техногенных, аграрных и хозяйственных поллютантов в свою очередь обусловливает снижение биоразнообразия в водоемах, накоплению опасных веществ в элементах экосистем и их миграции по трофическим уровням. Важную роль в этих процессах играют именно малые, зачастую временные, водотоки балочного происхождения, пополняющие крупный интегрирующий объект на всем его течении. Собранный с окружающих ландшафтов сток формирует первичный токсический профиль малых гидрообъектов, который влияет изначально на их экосистемы и сам в то же время меняется в результате биотического преобразования. Поэтому закономерно рассуждать не просто о количественном тренде поступления загрязнителей как раствора из малых рек в большую, но о экосистемном влиянии этих речушек на общую лотическую экосистему крупной реки. Таким образом возникает необходимость в ходе мониторинга рассматривать последовательное преобразование интегральной крупно речной экосистемы под влиянием сливающихся с ней малых речных экосистем, собирающих, преобразующих и переносящих негативный прессинг на окружающие и формирующие их ландшафты. Именно поэтому мы приходим к потребности визуализировать численные показатели в картографическом выражении, что приближает нас к интерактивным ГИС, накапливающим и перерабатывающим фактический экомониторинговый материал. В статье анализируется состояние аквальных экосистем южной части Волгоградской агломерации и показатели качества воды крупного водного объекта в зависимости от состояния малых питающих его водотоков. Анализ проводился на основе многолетних наблюдений с использованием биоиндикационных методов, таких как индекс Майера и индекс Вудивисса. Полевой анализ химических показателей состояния качества проводился с помощью тест-систем «Cristmas». С помощью картографирования были отображены результаты наблюдений, качество воды по отдельным показателям, а также влияние малых водотоков на состояние крупной интегрирующей аквальной экосистемы.

Экологический мониторинг, аквальные экосистемы, загрязнение, картографирование, биогеоценоз

Короткий адрес: https://sciup.org/149146565

IDR: 149146565 | УДК: 502.3 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2024.2.2

Текст научной статьи Анализ и картографирование антропогенной нагрузки аквальных экосистем южной части Волгоградской агломерации

DOI:

Антропогенная нагрузка является фактором воздействия на состояние окружающей среды. Деятельность человека оказывает значительное влияние на флору, фауну и окружающую среду в целом [1–5; 7]. Влияние техно- генного загрязнения на крупные водные объекты хорошо изучено. Однако взаимосвязь состояния малых питающих водоемов – рек, пересыхающих балочных ручьев – с общими показателями экологического благополучия крупных рек, озер и морей требует более глубокого изучения.

Материалы и методы

Исследование осуществлялось в течение 2022 и 2023 гг. в весенне-летне-осенний период.

Биоиндикационные исследования осуществлялись с применением индексов Майера и индекса Вудивисса (индекс реки Трент). Первая методика более простая и использует приуроченность различных групп водных беспозвоночных к водоемам с определенным уровнем загрязненности, вторая методика используется только для исследования рек умеренного пояса и дает оценку их состояния по пятнадцатибалльной шкале [6].

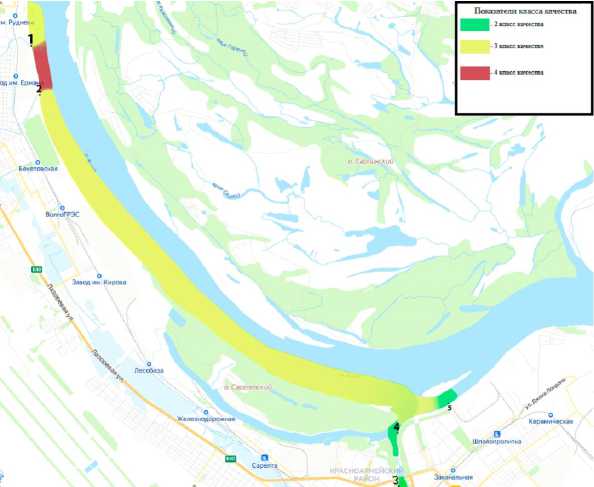

Картосхема распределения антропогенной нагрузки исследуемого участка представлена на рисунке 1.

Для удобства были взяты средние показатели качества воды по точкам, формирующим картосхему.

Также проводилось исследование состояния аквальных экосистем по химическим показателям. Для определения прочих химических показателей использовались тест-системы «Cristmas».

Результаты и обсуждение

При составлении картографических материалов были выбраны определенные хими- ческие показатели, а также картосхема общего состояния водотока.

Так, качество воды в реке Отрада (точка 1), которая находится выше всех остальных исследуемых малых водотоков по течению, можно охарактеризовать как 4 класс. Состояние большого водотока изменяется от 3 до 4 класса качества в пределах 200 м в направлении вниз по течению.

Однако качество воды в большом водотоке начинает быстро восстанавливаться к следующей точке исследование расположенной рядом с парком «Дружба» (точка 2) качество воды снова равняется 3 классу качества. Состояние воды в малом водотоке, который находится вблизи парка «Дружба», также можно охарактеризовать как 3 класс качества.

Результаты исследований, визуализированные с помощью обработанных в графическом редакторе скриншотов карт, демонстрируют общее совпадение показателей химической загрязненности водоемов и индексов их сапробности.

Воду в точке 4, ниже по течению, которая находится на выходе из Волго-Донского канала, можно отнести ко 2 классу качества. Ниже по течению в пределах 100 м она уже характеризуется 3 классом качества.

Класс качества воды в точке исследования 5, которая находится ниже всех по течению, вблизи горчичного завода, становится выше.

Рис. 1. Картосхема качества воды по биоиндикационным показателям Примечание. Составлено авторами по: [7].

Таким образом, исходя из картосхемы можно сделать вывод, что состояние малых питающих водотоков влияет на состояние и качество среды большого водотока.

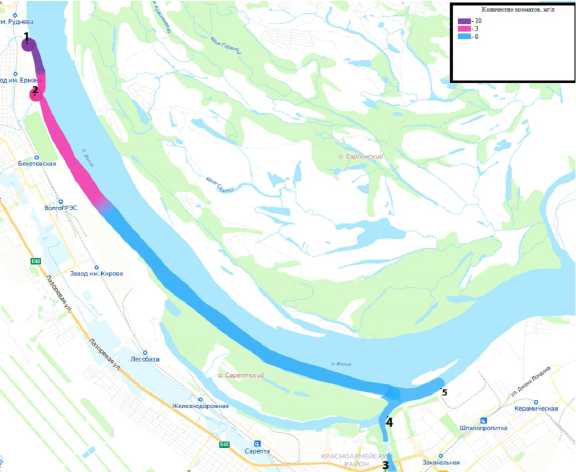

Первым химическим показателем являются хроматы, на рисунке 2 представлена картосхема их распространения по точкам исследования.

На этом рисунке видно, что значение хроматов преобладает только в в точках 1,

1А, 2, 2А. Наибольшее значение отмечается в точках 1 и 1А – равняется 10 мг/л, в точках же 2 и 2А значение этого показателя составляет 3 мг/л, что является превышением, однако в точках ниже по течению значение данного показателя становится ниже.

Рисунок 3 визуализирует распределение ионов меди в отобранных пробах: так, в точках 1А и 4 значение данного показателя равно 30 мг/л в то время как в точках 1, 2, 2А и

Рис. 2. Картосхема распределения хроматов

Примечание. Составлено авторами по: [8].

Рис. 3. Картосхема распределения содержания ионов меди Примечание. Составлено авторами по: [8].

-

5 значение данного показателя равняется 5 мг/л.

Для наглядности была составлена картосхема качества воды на исследуемом участке исходя из всех обследуемых химических показателях, представлена на рисунке 4.

Данный рисунок демонстрирует последовательное изменение качества воды по течению Волги в зависимости от качества впадающих в нее малых водных объектов, характеризующихся различной степенью токсической нагрузки и состояния собственных ак-вальных экосистем. Значения становятся минимальными в точке 5, располагающейся ниже всех прочих по течению, уже за пределами основных городских массивов и крупных промышленных предприятий.

Заключение

Таким образом, условные обозначения степени химической загрязненности и степени экологического благополучия аквальных экосистем малых водоемов и интегрирующей экосистемы реки Волги демонстрируют сходимость показателей и общую тенденцию формирования экологических свойств Волги под воздействием впадающих в нее малых рек и ручьев, влияющих на биоразнообразие и устойчивость, а также продуктивность водных сообществ.

Список литературы Анализ и картографирование антропогенной нагрузки аквальных экосистем южной части Волгоградской агломерации

- Водохранилища, пруды и озера Волгоградской области / А. С. Овчинников [и др.]. - Волгоград: ВолГАУ, 2020. - 352 с.

- Данилов-Данильян, В. И. Экология, охрана природы и экологическая безопасность / В. И. Данилов-Данильян, М. Ч. Залиханов, К. С. Лосев. - М.: Акад. МНЭПУ, 1997. - 744 с. EDN: YOIHQP

- Дистанционные исследования и картографирование состояния антропогенно-трансформированных территорий юга России / В. В. Новочадов [и др.] // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. - 2019. - Т. 53, № 1. - С. 151-158. EDN: YPVLFB

- Картографирование и оценка степени запечатанности почв города Волгограда / О. А. Гордиенко [и др.] // Почвоведение. - 2019. - № 11. - С. 1383-1392. EDN: FMKXWM

- Методические основы геофизического мониторинга грунтовых вод речных пойм / Д. А. Солодовников [и др.] // Юг России: экология, развитие. - 2017. - Т. 12, № 3. - С. 106-114. EDN: ZMZPOX

- Псарев, А. М. Руководство к учебной практике по экологии: биоиндикация / А. М. Псарев. - Бийск: АГГПУ им. В.М. Шукшина, 2018. - 65 с.

- Экологическая оценка городских агромераций на основе индикаторов устойчивого развития / Е. А. Иванцова [и др.] // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2019. - Т. 21, № 2. - С. 143-156. -. DOI: 10.15688/jvolsu3.2019.2.13 EDN: RJPUOW

- Яндекс карта. URL: https://yandex.ru/maps/38/volgograd/?ll=44.516930%2C48.707073&z=12.