Анализ и оценка перспективных участков высококачественного кварцевого сырья на территории Северного Кавказа

Автор: Босиков И. И., Клюев Р. В., Ревазов В. Ч., Мартюшев Н. В.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Геология месторождений полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 т.8, 2023 года.

Бесплатный доступ

Кварцевое сырье является стратегическим ресурсом, так как обеспечивает развитие важнейших отраслей экономики. При этом необходимо учитывать, что при его добыче и переработке следует применять высокотехнологичные методы, позволяющие получить в результате обогащения этого сырья химически чистый кремний. На сегодняшний день потребность в кремнии составляет 5-6 тыс. т в год при предложении 2300 т. Анализ особенностей химизма ряда горных пород (кварцитов, кварцевых песков, жильного кварца) Республики Северная Осетия - Алания показал, что они по своим параметрическим характеристикам могут отвечать требованиям, предъявляемым к кварцевому сырью для получения кремниевой продукции. К настоящему времени учёные Северной Осетии также имеют успешный опыт выращивания монокристаллического кремния и изготовления фотоэлектрических преобразователей. Российские учёные провели первые плавки металлургического кремния в поликристаллический в вакуумных печах способом электронно-лучевого переплава. Во всех случаях результаты обнадёживающие. Цель, задачи: провести анализ и оценку перспективных участков высококачественного кварцевого сырья на территории Северного Кавказа. Основной задачей исследований является выявление объектов высококачественного кварцевого сырья для производства кремниевой продукции, локализация, оценка их прогнозных ресурсов и выделение участков для дальнейшего изучения. Выявленные объекты должны иметь благоприятные географо-экономические положение и горнотехнические условия, способствующие возможности их открытой (карьерной) отработки. Объекты: Фиагдонский участок Алагирского района, РСО-Алания.

Кварцевое сырье, кремний, перспективные участки, минералого-петрографический анализ, технологические испытания, продуктивные залежи, качество и технологические характеристики кварцевого сырья

Короткий адрес: https://sciup.org/140303186

IDR: 140303186 | УДК: 556.3 | DOI: 10.17073/2500-0632-2023-10-165

Текст научной статьи Анализ и оценка перспективных участков высококачественного кварцевого сырья на территории Северного Кавказа

Кварцевое сырье является стратегическим ресурсом, так как обеспечивает развитие важнейших отраслей экономики. Для получения высококачественного кремния необходимо разработать эффективные технологии обогащения кварцевого сырья [1, 2].

На сегодняшний день потребность в кремнии составляет 5–6 тыс. т в год при предложении 2300 т. Российские учёные провели первые плавки металлургического кремния в поликристаллический в вакуумных печах способом электронно-лучевого переплава [3, 4]. Во всех случаях результаты обнадёживающие.

С целью овладения приоритетными позициями в добыче, производстве и сбыте продукции из особо чистого кварцевого сырья в России (Восточная Сибирь – проект «Солнечный кремний», Урал – проект «Кремний–Урал», «Полярный кварц» и др.) на базе известных месторождений создаются предприятия по глубокой переработке кварцевого сырья [5, 6]. Большинство месторождений кварцевого сырья располагается на Урале или Сибири [7, 8].

Анализ особенностей химизма ряда горных пород (кварцитов, кварцевых песков, жильного кварца) участков Северного Кавказа [9, 10] показал, что они https://mst.misis.ru/

2023;8(4):278–289

по своим параметрическим характеристикам могут отвечать требованиям, предъявляемым к кварцевому сырью для получения кремниевой продукции.

К настоящему времени учёные РСО-Ала-ния [11, 12] также имеют успешный опыт выращивания монокристаллического кремния и изготовления фотоэлектрических преобразователей.

В структуре кварца установлены Al, Fe, Ti, Н, Li, Na, K, Cr, B, P, Ca, Mg, Co и другие элементы-примеси, прямо влияющие на качество сырья.

Исследования пяти проб жильного кварца, отобранных в 2019 г. ООО НИП СКГМИ (ГТУ) «Стройком-плект-Инновации» на Водораздельном проявлении, выполненные в лаборатории Ростехнологии методами атомной абсорбции – в пламени и эмиссионной – в плазме, показали, что примеси элементов в пробах относительно легко удалимы, а кварцевое сырьё соответствует ГОСТ 41-07-014–86 (табл. 1).

Для оценки пригодности кварцевых пород, развитых на территории Северной Осетии, и выбора участков для проведения исследовательских работ, определения их ресурсного потенциала проведён предварительный анализ имеющихся материалов. Выбор участков основывался на следующих положениях:

– исследуемые породы должны являться однородными и находиться в благоприятных географоэкономических условиях; их отработка не должна быть связана со значительными материальными затратами по подготовке инфраструктуры и дорожной сети [13, 14];

– потенциальные объекты должны обладать необходимыми запасами и иметь возможность их отработки открытым способом [15, 16].

Исходя из указанных положений в качестве наиболее перспективных намечаются четыре площади: Наро-Мамисонская; Фиагдонская; Джимаринская и Фиагдон-Камбилеевская.

Район исследований перспективных кварцевых зон охватывает центральную, преимущественно восточную часть Горной Осетии, в пределах междуречья р. Ардон-Камбилеевка, расположенных в Алагирском районе Северной Осетии.

Район работ ограничен на западе долиной р. Ардон, на востоке бассейном р. Камбилеевка. Северная граница проходит по параллели 43°00; южная – по широте истока р. Заккадон. Приуроченность площа- ди работ к области Центрального Кавказа определяет его сильно расчлененный рельеф. Основными водными артериями являются р. Терек, Ардон, Фи-агдон, Гизельдон, Камбилеевка и их многочисленные притоки. Гидрологический режим всех водотоков района носит отчетливо выраженный сезонный характер.

В пределах вышеуказанного района расположены четыре площади постановки проектируемых поисковых работ: Наро-Мамисонская, Фиагдонская, Джима-ринская и Фиагдон-Камбилеевская. Географо-экономическое положение площадей неравнозначно.

Наро-Мамисонская площадь расположена в верховье р. Ардон и её притоков (Заккадон, Зругдон, Варцедон, Мамисондон). По результатам обобщения фондовых материалов здесь выделяются три участка: Варце, Зруг и Байком. Участок Варце находится в 0,4 км к югу от с. Варце и в 2,0 км к юго-западу от с. Нар; участок Зруг расположен в 1,5 км к югу, юго-западу от с. Нар в низовьях Зругского ущелья; участок Байком приурочен к левому борту долины р. Заккадон и расположен в 3 км к северо-востоку от с. Кесатикау.

Наро-Мамисонская площадь занимает высокогорную область Главного Кавказского хребта.

Рельеф типично высокогорный, с резко расчленённой поверхностью, углами склонов до 30° в северной части и скальными пильчатыми гребнями и крутыми обрывистыми (60° и более) склонами в южной части. Абсолютные высотные отметки – 1700–3200 м, относительные превышения – 1500 м.

Речная сеть разветвлена. Основной водной артерией являются р. Мамисондон, Нардон, Заккадон и Зругдон. Сливаясь, воды р. Мамисондон и Нардон образуют р. Ардон. Гидрологический режим рек соответствует климатическим условиям площади – с зимней меженью (1,5–3,0 м3/с – расход воды в р. Мами-сондон и Нардон) и летними паводками (6,0–8,0 м3/с). В летнее время основным источником питания рек являются талые ледниковые и дождевые воды, в зимнее время – грунтовые и снеговые воды.

Климат резко континентальный, с существенным колебанием суточных температур. Зима холодная, лето прохладное, влажное. Климат долин субмеридиональной и субширотной ориентировки отличаются друг от друга. Климат долин субширотной ориентировки (Ма-мисондон, Заккадон, Нардон) мягче, так как влияние

Таблица 1

Содержание элементов-примесей в кварце проявления Водораздельное

2023;8(4):278–289

сильных холодных ветров меридиональной ориентировки почти не ощущается. Среднегодовая температура +4,6 °С, средняя температура января –5,7 °С, июля +14,7 °С, годовое количество осадков – 650 мм. В долинах же субмеридиональной ориентировки (Зругдон) очень часты сильные холодные горно-долинные ветры, способствующие понижению температуры воздуха. Среднегодовая температура +3,8 °С, средняя температура января –6,4 °С, июля – +13,8 °С. Абсолютный температурный максимум +28 °С, минимум –30 °С.

Годовое количество осадков – 900 мм.

Неодинакова и обнаженность: на склонах северной экспозиции она составляет 40–45 %, южной – 50–65 %.

Растительность представлена флорой альпийских и субальпийских лугов, которые служат пастбищами для выпаса скота. На северных склонах изредка встречается низкорослый лес и кустарник. Ценные виды пород древесины отсутствуют.

Животный мир довольно разнообразен. В зоне альпийских лугов встречаются тур, серна, рысь; в субальпийской зоне – волк, медведь, лиса, заяц и др. Непосредственно на участках проведения работ заповедных и охранных территорий нет.

В экономическом отношении Наро-Мамисонская площадь достаточно освоена. Через её территорию проложены две крупные автомагистрали – Военно-Осетинская дорога и Транскавказская автомагистраль. Ко всем жилым селениям подходят асфальтированные дороги, с которыми участки работ связаны грунтовыми дорогами, вьючными и пешеходными тропами. Ранее Наро-Мамисонский район был объектом геологоразведочных работ по поиску ртути.

Ближайший населенный пункт – с. Нар – расположен в 1,5–2,0 км от участков Варце и Зруг; удаленность участка Байком значительно больше – 17 км. Расстояние до г. Владикавказа и Алагира, где имеются железнодорожные станции, составляет 92 и 52 км. Непосредственно через участки работ ЛЭП не проходят, но через с. Нар в Республику Южную Осетию проходит ЛЭП мощностью 110 кВт.

Ресурсы технического и бытового водоснабжения не ограничены – площадь изобилует многочисленными выходами пресных и минеральных вод. Рабочие горных профессий имеются в достаточном количестве.

Сейсмичность площади в соответствии со СНиП-II-7–81 составляет 9 баллов.

Фиагдонская площадь занимает истоки и верхнее течение р. Фиагдон (рис. 1). По результатам предварительного обобщения материалов здесь выделяются три участка: Арсиком, Бугульта и Водораздельный. Первые два приурочены к правому и левому бортам долины р. Бугультадон соответственно, а Водораздельный – к левому борту долины р. Дзамарашдон. Долины обеих рек пространственно сближены и удалены не более чем на 3 км.

Фиагдонская площадь занимает высокогорную область Бокового хребта. Рельеф типично высокогорный, абсолютные отметки колеблются в пределах 2000–2750 м.

Основная речная сеть представлена р. Дзамараш-дон и Бугультадон, образующими при слиянии р. Фиа-гдон. Абсолютные отметки врезов этих рек колеблются в пределах 1900–2500 м, а высоты разделяющего их водораздела – 2500–4000 м.

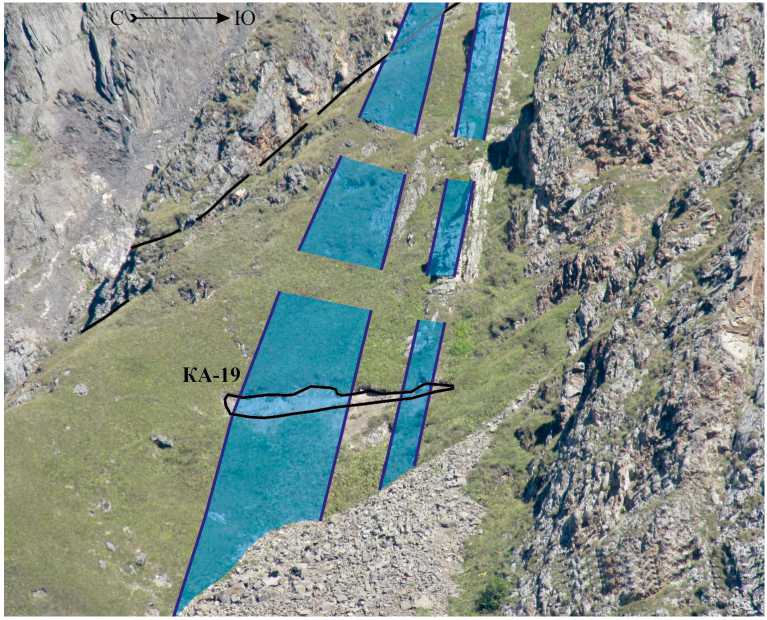

Рис. 1. Космоснимок Восточного фланга Фиагдонской площади:

1 – Льядонская кварцевая зона; 2 – Даргшуадонское кварцевое проявление; 3 – Дзагалымское кварцевое проявление

2023;8(4):278–289

Режим стока рек и многочисленных ручьев-притоков определяется их положением в рельефе, а также климатическими условиями – зимней меженью и летними паводками.

Климат континентальный, высокогорный, с холодной зимой и прохладным, влажным летом. В долинах среднегодовая температура +4 °С, средняя температура января –7 °С; июля +14,5 °С, абсолютный минимум –26 °С, максимум +28 °С, годовое количество осадков от 600 до 900 мм.

Отчетливо выражена вертикальная климатическая зональность.

Растительность в основном горно-луговая; на высотах до 2100–2200 м на склонах западной и северной экспозиции встречаются кустарник и мелколесье.

Животный мир изобилует разнообразием видов. На альпийском высокогорье можно встретить тура, серну, рысь. Гипсометрически ниже отметки 2500 м обитают медведь, волк, заяц, барсук, косуля. Западный контур площади пространственно ограничен восточной границей охранной зоны Северо-Осетинского государственного заповедника.

В экономическом отношении Фиагдонская площадь менее освоена в сравнении с Наро-Мамисон-ской. Ближайший населенный пункт – с. Харисджин, с которым участок связан грунтовой дорогой протяженностью 12 км. В 4 км к северу от села находится пос. Верхний Фиагдон. Расстояние от с. Харисджин до г. Владикавказа и Алагира, где имеются железнодорожные станции, составляет по 65 км и приходится на дороги с асфальтированным покрытием. По территории площади проходит высоковольтная ЛЭП (110 кВт), которая в настоящее время обесточена.

Ресурсы технического и бытового водоснабжения не ограничены. Рабочие горных профессий имеются в достаточном количестве.

Сейсмичность площади составляет 9 баллов.

Джимаринская площадь занимает верховье р. Ми-даграбындон. Предварительное обобщение фондовых материалов позволило выделить здесь два участка: Мидаграбын и Штырдон (рис. 2), расположенные соответственно на левом и правом бортах долины р. Мида-грабындон. Пространственно оба участка приближены друг к другу; расстояние между ними 1,4 км.

Джимаринская площадь, как и Фиагдонская, занимает высокогорную область Бокового хребта с резко расчлененным рельефом, типичным для его северного склона. Глубокие ущелья, острые гребни, крутые скалы (40–60°), значительные абсолютные (2000–3000 м) и относительные (1000–1300 м) превышения осложняют проведение геологических исследований с поверхности. Наиболее высокие отметки – Шаухох (4636 м), Дончента (4318 м), Хайкаланхох (4242 м). К этим вершинам приурочены области питания трех ледников: Ларци-цити, Мидаграбын, Хрустальный.

Основная речная сеть представлена водами р. Мидаграбындон, являющейся левым притоком р. Гизельдон. Мидаграбындон – это типичная горная река с ледниковым питанием, неустойчивым уровнем и дебитом, частыми летними паводками, порожистым и крутым стоком. Расход воды в ней резко коле- блется – с зимней меженью (4–5 л/с) и летними паводками и половодьем (20–25 л/с). В летнее время за счет таяния снега и льда, интенсивных ливневых дождей воды р. Мидаграбындон мутные, со значительным количеством взвешенных частиц.

Климат типично высокогорный, со сравнительно низкой среднегодовой температурой (+3,5 °С), большим количеством осадков – 1000–1100 мм, не очень холодной зимой (–6,5 °С), затяжной холодной весной (+2,4 °С), прохладным летом (+13,5 °С) и солнечной осенью (+4,0 °С). Заморозки начинаются в конце сентября, а заканчиваются в середине мая.

Растительность в основном горно-луговая, представленная формациями альпийского и субальпийского поясов: разнотравье, манжеток-кавказский, шелковый, тмин-кавказский, рододендрон. Древесная растительность представлена единичными низкорослыми березовыми кустарниками.

Животный мир довольно разнообразен. На альпийских высотах можно встретить тура, серну, рысь. В субальпийском поясе водятся медведь, волк, лиса, барсук, косуля, заяц. Заповедные зоны на Джимарин-ской площади отсутствуют.

В экономическом отношении Джимаринская площадь наименее освоена, по сравнению с другими площадями. Ближайший населенный пункт – с. Джи-мара – находится в 6,5 км и связан с ней грунтовой дорогой, вьючными и пешеходными тропами. Расстояние от с. Джимара до г. Владикавказа 48 км, 45 км из которых приходятся на автомобильные дороги с асфальтированным покрытием. К с. Джимара подходит ЛЭП мощность 6 кВт.

Ресурсы технического и бытового водоснабжения в районе не ограничены. Рабочие горных профессий имеются в с. Джимара, Фазикау, Даргавс и др.

Сейсмичность района составляет 9 баллов.

Фиагдон-Камбилеевская площадь расположена между долинами р. Фиагдон на западе и Камбиле-евка на востоке, занимая их среднее течение. Обобщение фондовых материалов позволило выделить здесь

Рис. 2. Участок Мидаграбын, зоны окварцевания (КА-19 – канава)

2023;8(4):278–289

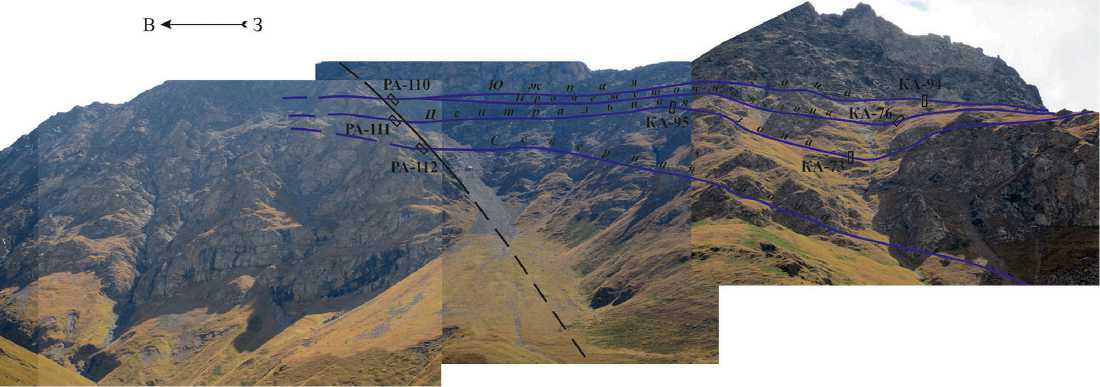

шесть участков: Фиагдонский (рис. 3), Мыгваре-Бар-зонд и Кодахджинский расположены на западе площади – в долине р. Фиагдон; участки Тарский II, Медвежегайский и Камбилеевский – на востоке, в долине р. Камбилеевка. Пространственно западные три участка удалены от восточных на расстояние 25–30 км.

Данная площадь занимает низкогорную зону Горной Осетии и расположена на южном склоне Лесистого хребта.

Рельеф типично низкогорный, имеет пологие склоны (до 30°) и сглаженные вершины, рассечен поперечными долинами рек. Абсолютные отметки колеблются в пределах 1000–1300 м. Поверхность всех участков покрыта лесом.

Речная сеть представлена р. Фиагдон и Камбиле-евка и их притоками. Режим стока рек определяется климатическими условиями – с зимней меженью и летними паводками.

Снежный покров неустойчив, держится с декабря по февраль. Ветры периодические, зимой – северные, северо-восточные, летом – южные, юго-западные. Условия для образования лавин, селей, оползней отсутствуют.

Растительность представлена флорой широколиственных формаций: бук, граб, клён, ясень, липа, дуб. Почвы горные, бурые лесные, маломощные (до 20 см), сельскохозяйственной ценности не имеют. Повсеместно можно встретить дикую грушу, яблоню, алычу; из кустарников – малину, кизил, лещину, ежевику и др.

Животный мир разнообразен. Встречаются бурый медведь, лесной кот, рысь, соня, куница, благородный олень, зубр и др.; из птиц – чиж, снегирь, клеста, дятел и др.

В экономическом отношении площадь достаточно освоена. Расстояние от западных участков до с. Май-рамадаг, Кодахджин, Дзуарикау составляет 3–5 км, от восточных участков до с. Тарское – 1,0–3,2 км. Ближайшая железнодорожная станция – Владикавказ – расположена в 20 и 16 км соответственно. Непосредственно на участках работ ЛЭП отсутствует, однако расположенные вблизи села в достаточной степени обеспечены электроэнергией.

Сейсмичность площади составляет 8 баллов.

Постановка задач

Основными задачами исследований являются выявление объектов высококачественного кварцевого сырья для производства кремниевой продукции, их локализация, оценка прогнозных ресурсов и выделение участков для дальнейшего изучения.

Выявленные объекты должны иметь благоприятные географо-экономическое положение и горнотехнические условия, способствующие возможности их открытой (карьерной) отработки [17].

Для выполнения исследований необходимо решить следующие основные задачи:

– выделить перспективные участки для научно-исследовательских работ по выявлению высококачественного кварцевого сырья;

– провести научно-исследовательские работы: геологические маршруты, исследование ранее пробуренных скважин, отбор лабораторных и лабораторно-технологических проб;

– изучить морфоструктурные характеристики и внутреннее строение продуктивных залежей;

– локализовать, оценить и апробировать прогнозные ресурсы высококачественного кварцевого сырья [18, 19];

– разработать рекомендации для проведения геологоразведочных работ и лицензирования перспективных участков [20, 21].

На первом этапе научно-исследовательских работ предусматривается сбор и обобщение материалов по участкам развития кварцевых пород, а также сведений по видам и способам производства кремниевой продукции и требованиям нормативных документов к исходному сырью.

Дальнейшее решение поставленных задач будет осуществляться в процессе проведения комплексного изучения наиболее перспективных участков. На участках детализации предусматривается выполнение исследований, обеспечивающих достоверную объективную информацию по минералогическому, химико-спектральному и петрохимическому составу развитых здесь кварцевых пород. На основании лабораторно-аналитических и минералогических

Рис. 3. Фиагдонский участок

2023;8(4):278–289

данных будут рассчитаны технологические показатели различных типов кварцевого сырья. По участкам кварцевых пород, соответствующих нормативным теоретическим требованиям, будут отбираться технологические пробы, изучение которых явится основой для отнесения этих пород в разряд сырья, пригодного для производства кремниевой продукции. Одновременно осуществляется подбор участков с наиболее благоприятными горнотехническими и географо-экономическими условиями. По перспективным участкам будет проведен подсчёт прогнозных ресурсов, а также разработка рекомендаций по направлению дальнейших научно-исследовательских работ и подготовке объектов к лицензированию на недропользование.

Предусматривается решить поставленные задачи комплексом методов, включающих: поисковые маршруты масштаба 1 : 10000, геологические маршруты для составления опорных литолого-структурных разрезов масштаба 1 : 500, опробование и обработку проб, минералого-петрографические, лабораторноаналитические исследования, технологические испытания и камеральные работы.

Материалы и методы

Лабораторно-технологические исследования кварцевых песков заключались в определении гранулометрического состава продуктивной фракции (-0,25 + 0,1 мм), коэффициента светопропускания ( К сп ) крупки, химического состава (содержания SiO2 и ЭП), минералого-петрографического анализа немагнитной фракции.

Содержание двуокиси кремния в природном песке сравнительно низкое и в основном не соответствует требованиям ГОСТ 2169–69 к кварцевому сырью для производства металлургического (кристаллического) кремния.

С целью изучения вещественного состава, морфологических особенностей минералов-примесей и их количественных взаимоотношений, определяющих технологические свойства рассматриваемого жильного кварца, выполнялся их полуколичественный оптико-минералогический анализ. Проводился анализ электромагнитной, магнитной, тяжелой (2,67 г/см3) и легкой (2,63 г/см3) монофракций.

Подготовку и предварительную обработку данных (построения регрессии в двумерной постановке) проводили в MSExcel. Дальнейшая обработка экспериментальных данных подразумевала использование метода простых b-spline, по аналогии с работами [1*, 5*], которые были реализованы в виде «скриптов» ПО ViIMproved (version 9.0) на языке Python. Построение итоговых трехмерных графиков – в программе «gnuplot».

Результаты исследований

В ходе исследований выявлены участки кварцевых горных пород, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства кремниевой продукции «солнечных сортов». Выбранные участки отвечают основным требованиям: располагаются в районах с благоприятными географо-экономическими условиями и их отработка возможна открытым (карьерным) способом.

Выявлено высокотехнологичное сырье, пригодное для малозатратной технологии крупнотоннажного производства кремния солнечной градации (SG). По результатам всего комплекса исследований локализованы и оценены прогнозные ресурсы и подготовлены рекомендации по дальнейшему изучению и освоению перспективных объектов.

Данный вид работ связан с многочисленными специфическими факторами, учитывающими новизну проблемы и отсутствие общепринятых требований и методических подходов.

Площади исследований охватывались работами, ориентированными преимущественно на выявление рудных объектов и частично строительных материалов, сырья для производства базальтового волокна, щелочных бентонитовых глин для буровых растворов и др.

Все эти многочисленные исследования оказались малоинформативными для решения задач научно-исследовательских работ. В ранних научно-исследовательских отчётах по перечисленным работам, преследовавшим иные цели, сведения о кварцевых породах и кварцевом сырье довольно скудны или отсутствуют полностью. Исключение составляют лишь кварцевые пески Фиагдон-Камбилеевской площади, где пески с разной детальностью изучены в качестве сырья для силикатного кирпича, стекольной промышленности, стекловаты и формовочных смесей.

При проведённых работах фиксировались участки развития кварцевых жил и зон окварцевания, содержащие рудную минерализацию. Основное внимание уделялось изучению вещественного состава и взаимоотношениям рудных минералов и сопутствующих им элементов. Также изучались характеристики внутреннего строения, этапов кристаллизации, степени изменения наложенными процессами, объёмные характеристики присутствия пород иного состава, а также состав и параметры кварцевых пород (полезного ископаемого).

Результаты и обсуждения

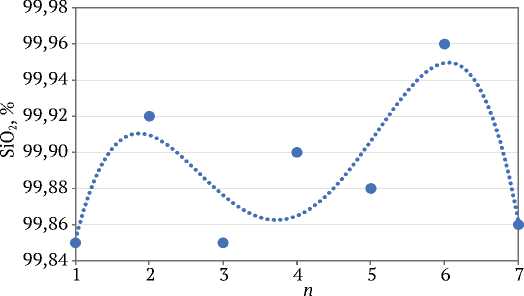

Установлена зависимость изменения содержания кремнезема (SiO 2 ) от вида проявления ( R 2 = 0,72, рис. 4):

SiO, = - 0,0034 n 4 + 0,0529 n 3 - 0,2775 n 2 +

-

2 , , , (1)

+ 0,5712 n + 99,509, где SiO2 – содержание кремнезема, %; n – номер проявления (1 – Арсикомское; 2 – Льядонское I; 3 – Дза-галыкомское; 4 – Даргшуадонское; 5 – Варце; 6 – Бай-комское; 7 – Льядонское).

По результатам оценки качественной характеристики кварцевых пород и их концентратов в качестве сырья для производства кремниевой продукции установлено:

-

1) оцененные кварцевые породы различной генетической принадлежности по своему химическому составу, особенно по содержанию SiO2, неоднородные и разделяются на две группы:

-

- с высоким содержанием SiO 2 > 98,2 % (жильный молочно-белый крупнозернистый кварц);

-

2) осадочные (кварцевые пески) и осадочно-метаморфические (кварцитовидные песчаники и кварцевые гравелиты) породы и концентраты из них заведомо необогатимы и рассматриваться в качестве сырья для получения глубокообогащенных высокочистых кварцевых концентратов, пригодных для производства кремния «солнечного качества», не могут;

-

3) жильный молочно-белый крупнозернистый кварц большинства проявлений Фиагдон-ской и Наро-Мамисонской площадей в природном виде по химическому составу кремнезема (SiO2) и элементов-примесей соответствует требованиям ГОСТ 2169–69 к кварцевому сырью для производства металлургического (кристаллического) кремния.

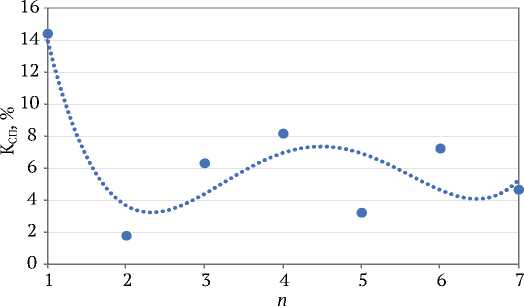

На следующем этапе установлена зависимость изменения светопропускания от вида проявления полиномиального типа, которая имеет следующий вид ( R 2 = 0,73; рис. 5):

K сп = 0,1993 n 4 -3,5249n 3 +

(2) + 21,666n2-53,562n + 49,121, где Kсп – величина светопропускания, %; n – номер проявления.

Выявленная чрезвычайно низкая величина све-топропускания ( K сп – 31,1 %) концентратов жильного кварца полностью исключает возможность их использования в качестве плавочного сырья для производства кварцевых тиглей.

На заключительном этапе работы получены параметры химического состава примесей, которые сведены в табл. 2.

Рис. 4. Графическое решение функции изменения содержания кремнезема от вида проявления

Рис. 5. Графическое решение функции изменения светопропускания от вида проявления

Таблица 2

Сводные средневзвешенные содержания элементов-примесей в концентратах жильного кварца проявлений Фиагдонской и Наро-Мамисонской площадей, ррm

2023;8(4):278–289

Высокие содержания в концентратах Ti (45–65 ррm), а также АI, Са, Мg, Nа, К, Сu, Мn и Fe указывают на непригодность кварцевых концентратов из песков для производства глубокообогащенных продуктов для наплава кварцевых стекол различного назначения.

Минералого-петрографическим анализом немагнитной фракции установлено, что кварц в песках состоит из разных генераций, в том числе содержит водяно-прозрачные зерна с чистой гладкой поверхностью и полной прозрачностью в отраженном свете. Количество водяно-прозрачных зерен в основной массе песка составляет 25,4–69,4 %.

«Кварциты» (кварцитовидные песчаники) и кварцевые гравелиты участков Назиткомского, Ларци-комского I и II, Скального, Водопадного и Штыр-донского объединяет то, что вместе с кварцем в них довольно значительное количество полевых шпатов (2,0–35,0, единич. до 57 %), низкие содержания кварца (32,0–92,0 %) и коэффициента светопропускания K сп = 5,9–8,0 %, а также высокие значения таких ЭП, как АI, Са, Мg, Nа, К, Fe и Тi.

Жильный молочно-белый крупнозернистый кварц, развитый в пределах Фиагдонской и Наро-Ма-мисонской площадей, исследовался в той же технологической последовательности, что и кварцитовидные песчаники и гравелиты. После пробоподготовки определялись химический состав (содержания SiO2 и оксидов ЭП), минеральный состав, количества ЭП в природном кварце и промпродуктах обогащения, проводился минералого-петрографический анализ.

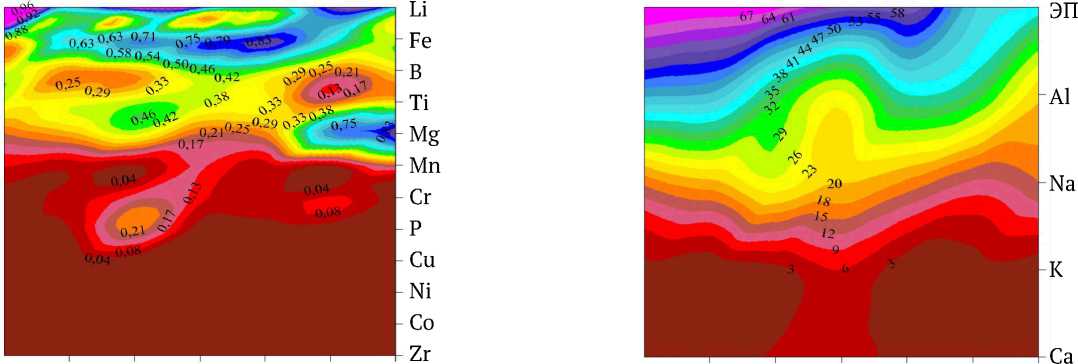

Из анализа рис. 6 следует, что: а) большинство проб жильного кварца наиболее эффективно обогащаются по таким элементам, как Тi, Са, Мn, Сu, Мg, К и Fe; менее эффективно – по АI, Nа, Li, В и Р; б) сверхнормативные содержания АI, Nа, К, реже Са и Fe относительно сорта КГО-3 в концентратах жильного кварца исключают возможность производства из него кварцевых тиглей, используемых для выращивания монокристаллического кремния по традиционной технологии с использованием «Сименс-процесса»;

в) кварцевые концентраты из жильного кварца проявлений Льядонская Зона, Арсикомского, Даргшуадон-ского, Дзагалыкомского, Варце, Льядонского I и Бай-комского с суммарным содержанием. У ЭП ≤ 100 ррm и низкими содержаниями Ti, В и Р потенциально пригодны для производства кремниевой продукции «солнечного качества»; существующие небольшие отклонения в их химических составах относительно регламентируемых ЭП (Тi, В и Р) могут потребовать незначительных доработок технологических процессов.

Исследования жильного кварца этих площадей показали, что в необогащенном виде большинство проб соответствуют требованиям ГОСТ 2169–69 (SiO2 ≥ 98,2 %, Fe2О3 ≤ 0,25 %, СаО ≤ 0,25 %, АI2O3 ≤ 0,6 %) и пригодны для получения металлургического (кристаллического) кремния. Исключение составляют пробы с повышенным содержанием кальцита (10,0–24,0 %), отобранные на участках Водораздельный Шток и Бугультинский.

Повышенное содержание кальцита в жилах этих участков связано, по мнению авторов, с химическим составом вмещающих пород (диабазов, диабазовых порфиритов), генетически влияющих (повышающих карбонатность) на состав гидротермальных растворов, сформировавших жильные тела.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в составе проб жильного кварца иногда встречается кальцит, полевые шпаты, серицит, хлорит, редко присутствуют рудные минералы: пирит, арсенопирит; в единичных пробах обнаружены минералы группы эпидота, амфибола, силлиманита.

Кварц в пробах представлен прозрачными и молочно-белыми зернами, в основном изометричными, реже удлиненными, с редкими включениями гематита, магнетита и мусковита.

Зерна кварца иногда имеют разную структуру: часть зерна имеет ровные прозрачные плоские грани, другая часть – волнисто-ребристую структуру и окрашена в зеленовато-серый цвет. Методом электронной микроскопии поверхности в составе зерен, помимо кремния и кислорода, выявлены АI – 2,8 %, К – 1,48 %, Fе – 0,42 %.

2 3 4 5 6

n

2 3 4 5 6

n

a

b

Рис. 6. Распределение концентрации химических элементов в примесях для проявлений Фиагдонской и Наро-Мамисонской площадей:

a – для элементов группы «высокая концентрация»; b – для элементов группы «низкая концентрация»

2023;8(4):278–289

Таким образом, можно считать, что рассматриваемый жильный кварц и концентраты из него в целом непригодны для выращивания монокристаллического кремния с применением «Сименс-процесса» по традиционной технологии. Сверхнормативное содержание щелочных металлов в концентратах оказывает негативное влияние на термостойкость тиглей, так как щелочи играют роль флюса, снижая температуру плавления изделий из кварцевого стекла.

Данные кварцевые концентраты специалистами оцениваются как перспективные для производства кремниевой продукции, а именно для непосредственного получения кремния «солнечного» качества без технологических и экологических осложнений, сопровождающих традиционно используемый «Сименс-процесс».

Заключение

После выполнения намеченного комплекса исследовательских работ в соответствии с поставленными задачами на объект получены следующие результаты:

-

– выполнены анализ материалов и обобщение статистической, экономической, геологической, технологической и другой информации, необходимые для решения основных научно-исследовательских задач;

-

– выделены перспективные участки для постановки дальнейших научно-исследовательских работ;

-

– уточнены геологические карты перспективных участков масштаба 1 : 10000 с легендами и разрезами к ним;

-

– на перспективных участках определены условия залегания, морфология и параметры продуктивных залежей;

-

– предварительно изучены качество и технологические характеристики кварцевого сырья;

локализованы, оценены и апробированы прогно-зн– ые ресурсы высококачественного кварцевого сырья для производства кремниевой продукции по категории Р2 – 500 тыс. т;

-

– разработаны рекомендации для проведения геологоразведочных работ и лицензирования;

-

– подготовлены объекты к лицензированию на недропользование.

Все результаты были получены после выполнения лабораторных работ, опробования, исследования построенных разрезов, изучения документации горных выработок и скважин, заключений минералого-петрографических, лабораторных исследований и технологических испытаний.

2023;8(4):278–289

2023;8(4):278–289

Список литературы Анализ и оценка перспективных участков высококачественного кварцевого сырья на территории Северного Кавказа

- Фёдоров А. М., Макрыгина В. А., Непомнящих А. И., Елисеев И. А. Ресурсный потенциал Восточной Сибири на кварцевое сырье для получения высокочистых кварцевых материалов. География и природные ресурсы. 2016;(6):55–59. https://doi.org/10.21782/GIPR0206-1619-2016-6(55-59)

- Галиахметова Л. Х., Быдтаева Н. Г., Непряхин А. Е. Перспективы Мало-Чипикетской кварценосной зоны на кварцевое сырье высокого качества. Георесурсы. 2019;21(3):99–106. https://doi.org/10.18599/grs.2019.3.99-106

- Николаев А. А., Кирпичев Д. Е., Николаев А. В. Влияние подачи обрабатываемого материала в ванну плазменной печи на энергетические параметры восстановительной плавки кварц-лейкоксенового концентрата. Физика и химия обработки материалов. 2020;(1):36–41. https://doi.org/10.30791/0015-3214-2020-1-36-41

- Кайбичевa А. В., Кайбичев И. А. Рафинирование расплавов технического кремния в электрическом поле в гелии. Расплавы. 2019;(4):390–395. https://doi.org/10.1134/S0235010619040066

- Поленов Ю. А., Огородников В. Н., Кисин А. Ю. История поисков и освоения месторождений кварцевого сырья Урала и перспектива их дальнейшего использования. Известия Уральского государственного горного университета. 2021;(2):48–59. https://doi.org/10.21440/2307-2091-2021-2-48-59

- Логинов В. Г., Рудаков Р. Б., Коротеев Н. Д. Создание высокотехнологичных производств как фактор сырьевой безопасности (проект «Полярный кварц»). Известия Уральского государственного горного университета. 2017;(1):84–87. https://doi.org/10.21440/2307-2091-2017-1-84-87

- Корекина М. А., Лютоев В. П., Шанина С. Н., Штенберг Н. В. Микроэлементный состав жильного кварца Кузнечихинского месторождения (Южный Урал). Обогащение руд. 2020;(5):23–29. https://doi.org/10.17580/or.2020.05.04

- Огородников В. Н., Поленов Ю. А., Савичев А. Н. Особо чистый кварц Уфалейского кварценосного района (Южный Урал). Известия Уральского государственного горного университета. 2018;(1):23–32. https://doi.org/10.21440/2307-2091-2018-1-23-32

- Klyuev R. V., Yegorova Е. V., Bosikov I. I., Tsidaev B. S. Evaluation of use of effective technologies for increasing sustainable development of natural and technical system of oil and gas complex. Sustainable Development of Mountain Territories. 2018;10(3):392–403. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2018-10-3-392-403

- Босиков И. И., Клюев Р. В. Оценка перспективности территории Березкинского рудного поля при помощи программного продукта Micromine. Горные науки и технологии. 2022;7(3):192–202. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2022-3-192-202

- Golik V., Komashchenko V., Morkun V., Burdzieva O. Metal deposits combined development experience Metallurgical and Mining Industry. 2015;7(6):591–594.

- Босиков И. И., Клюев Р. В., Хетагуров В. Н., Силаев И. В. Комплексная оценка гидродинамических процессов на карьерах Клинского месторождения с помощью методов управления ими в массивах горных пород. Устойчивое развитие горных территорий. 2023;15(2):284–297. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2023-15-2-284-297

- Tyulenev M. A., Markov S. O., Gasanov M. A., Zhironkin S. A. numerical modeling in the structural study of technogenic rock array. Geotechnical and Geological Engineering. 2018;36(5):2789–2797. https://doi.org/10.1007/s10706-018-0501-3

- Рыбак Я., Хайрутдинов М. М., Конгар-Сюрюн Ч. Б., Тюляева Ю. С. Ресурсосберегающие технологии освоения месторождений полезных ископаемых. Устойчивое развитие горных территорий. 2021;13(3):405–415. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2021-13-3-406-415

- Голик В. И., Гашимова З. А., Лискова М. Ю., Конгар-Сюрюн Ч. Б. К проблеме минимизации объемов мобильной пыли при разработке карьеров. Безопасность труда в промышленности. 2021;(11):28–33. https://doi.org/10.24000/0409-2961-2021-11-28-33

- Куликова Е. Ю., Баловцев С. В., Скопинцева О. В. Комплексная оценка геотехнических рисков в шахтном и подземном строительстве. Устойчивое развитие горных территорий. 2023;15(1):7–16. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2023-15-1-7-16

- Халкечев К. В., Халкечев Р. К., Левкин Ю. М. Математическая модель поля напряжений в целиках с учетом магистральной трещины на угольных месторождениях. Уголь. 2023;(7):56–58. https://doi.org/10.18796/0041-5790-2023-7-56-58

- Knutsson H., Knutsson K., Molin F., Zetterlund P. From flint to quartz: Organization of lithic technology in relation to raw material availability during the pioneer process of Scandinavia. Quaternary International. 2016;424:32–57. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.062

- Guan Q., Dong D., Zhang H., et al. Types of biogenic quartz and its coupling storage mechanism in organic-rich shales: A case study of the Upper Ordovician Wufeng Formation to Lower Silurian Longmaxi Formation in the Sichuan Basin, SW China. Petroleum Exploration and Development. 2021;48:813–823. https://doi.org/10.1016/S1876-3804(21)60068-X

- Brand N. W., Bottrell S. H., Miller M. F. Concentrations of reduced Sulphur in inclusion fluids associated with black shale hosted quartz vein gold deposits: implications for mechanisms of transport and deposition of gold and a possible exploration tool. Applied Geochemistry. 1989;4:813–823. https://doi.org/10.1016/0883-2927(89)90006-1

- Sebutsoe T. C., Musingwini C. Characterizing a mining production system for decision-making purposes in a platinum mine. The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2017;117:199–206.