Анализ и оценка планируемого экономического потенциала малой гидроэнергетики в Алтайском крае

Автор: Бородин Д.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В результате проведенной оценки планируемого экономического потенциала в качестве перспективных для реализации в Алтайском крае рекомендовано строительство 5 МГЭС. Приведены их основные характеристики. Показано народно-хозяйственное значение строительства этих объектов на территории региона, с учетом аграрной специфики его экономики.

Региональная экономическая система, экономический результат, планируемый экономический потенциал, энергетические ресурсы территории, возобновляемые источники энергии, алгоритм принятия решений, малые гидроэлектростанции, гис-технологии, природоресурсные условия размещения, картографическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/14083543

IDR: 14083543 | УДК: 338.45:621.22

Текст научной статьи Анализ и оценка планируемого экономического потенциала малой гидроэнергетики в Алтайском крае

Потенциал – это совокупность имеющихся средств, возможностей, которые могут быть мобилизованы для достижения определенных целей.

Это определение в экономической литературе является устойчивым термином, чего нельзя сказать о таком понятии, как «экономический потенциал». Под экономическим потенциалом региона (отрасли промышленности), на наш взгляд, понимаются совокупные возможности региональной экономической системы в целях оптимального использования имеющихся природных, трудовых и производственных ресурсов для достижения целей социально-экономического развития территории в определенный период времени. А экономический потенциал малой гидроэнергетики определяется документом ГОСТ Р 51238-98 в следующей формулировке: «Часть технического потенциала малой гидроэнергетики, использование которой экономически эффективно в современных условиях с учетом требований социально-экологического характера». Пред- ставленные в научных изданиях способы определения качественно-количественных характеристик экономического потенциала предлагают два общих принципиальных подхода. Первый подход состоит в оценке ресурсов, которыми располагает региональная экономическая система; второй – в определении возможного экономического результата от использования всех ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот в тот или иной период, в условиях, определяющих доступность и эффективность использования ресурсов. После подробного изучения данной проблематики автор пришел к выводу, что в целях эффективного развития энергетики на основе ВИЭ в региональных условиях необходимо ввести такое понятие, как планируемый экономический потенциал малой энергетики. В данной работе под планируемым экономическим потенциалом малой энергетики понимается количественный показатель, выраженный в МВт установленной мощности для генерирующих объектов малой энергетики на основе ВИЭ, который отражает готовность и способность региона реализовать строительство и эксплуатацию таких объектов в планируемый период времени. Для расчета планируемого экономического потенциала малой гидроэнергетики предложен алгоритм принятия решений при разработке и реализации программы строительства МГЭС в конкретных региональных условиях (рис. 1), который можно рассматривать как методический подход к определению этого экономического показателя.

Рис. 1. Алгоритм принятия решений при разработке и реализации программы строительства МГЭС в конкретных региональных условиях

В работе рассматривается оценка планируемого экономического потенциала малой гидроэнергетики в условиях Алтайского края.

С помощью малых ГЭС может быть использован потенциал гидроэнергетических ресурсов малых и средних рек, а также потенциал гидротехнических объектов неэнергетического назначения: водохранилищ, водопроводных сооружений и др. [1].

Уточнение современной гидрологической изученности бассейнов рек с целью оценки природоресурсного потенциала для размещения МГЭС предполагает выполнение следующих основных видов работ:

-

■ Сбор гидрологических данных по опорным гидрометрическим станциям и постам за продолжительные периоды времени.

-

■ Составление многолетних рядов среднемесячных и годовых расходов воды, максимальных и минимальных расходов воды, приведенных к расчетному периоду.

-

■ Обработка рядов среднесуточных расходов воды и построение кривых продолжительности суточных расходов воды в опорных створах.

-

■ Определение расчетных гидрологических характеристик годового и сезонного стока.

-

■ Определение характеристик твёрдого стока (взвешенных и влекомых наносов) в створах положения МГЭС.

При проведении гидрологических расчетов требуется использование ГИС-технологий для оценки площади бассейна рек и средней высоты его поверхности. Данная работа может быть выполнена с использованием цифровых моделей местности (ЦММ) и специального программного обеспечения, например ГИС Arcview 3.2, Credo Топоплан, ГИС Панорама и др.

Сущность и содержание топографических работ по созданию ЦММ определяет метод моделирования, при котором данному реальному физическому объекту местности ставится в соответствие некоторый объект, называемый моделью. С позиции топографо-геодезического производства эти модели представляют собой некоторую информационную систему свойств местности и могут быть как моделями отдельных объектов (здания, дороги), так и моделями различных совокупностей объектов, начиная от аспектного набора объектов (гидрография, растительность), их совокупностей (ситуация, рельеф) и кончая моделью всей системы объектов местности.

По форме представления модели могут быть абстрактными (например, дорога отображается линией, дерево – в виде точки, совокупность отдельных деревьев – в виде площадного объекта), цифровыми топографическим, цифровыми картографическим (цифровая карта) и картографическими (карта, план). При этом модели могут отображать все топографические свойства или только их часть (например, контурная карта отображает только геометрические свойства местности). Расширение области применения ЦММ в качестве информационной основы автоматизированного картографирования определило её сущность как совокупность информации о всех элементах местности – рельефе, ситуации, топографических объектах.

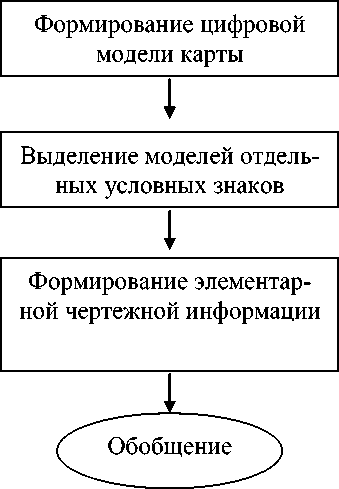

Процесс формирования цифровой картографической модели по своему содержанию соответствует традиционным процессам составления и редактирования карт. Сначала каждый топографический объект отображается соответствующим условным знаком, затем производится взаимная увязка этих знаков и общее редактирование полученного картографического изображения.

Формирование условных знаков в современных ГИС выполняется автоматически. Две другие задачи – увязка знаков и редактирование карты – решаются в интерактивном режиме.

Заключительным этапом процесса картографического отображения ЦММ является преобразование информации, содержащейся в цифровой карте, в графическую информацию – оригинал карты или топографического плана (рис. 2).

Формирование ЦММ

Формирование моделей самостоятельных топографических элементов

Сбор элементарной съемочной информации

Местность

Рис. 2. Схема информационного процесса цифрового картографирования

В качестве примера рассмотрим ГИС-технологию определения границ водосборного бассейна и средней высоты местности, которые определяют среднегодовые гидрологические характеристики в створе пред- полагаемого расположения МГЭС. Для подсчета средней высоты бассейна и указанных границ в данной работе использовались карты М 1: 200 000.

Процесс построения ГИС включал следующие этапы:

-

1. Сканирование планшетов М 1: 200 000.

-

2. Привязка и трансформация растров.

-

3. Векторизация.

-

4. Вычисление площади и средней высоты бассейна.

Полученные результаты используются для обоснования основных проектных решений по параметрам МГЭС, которые определяют их инвестиционную привлекательность. Указанные работы проводились с участием автора по ряду перспективных для строительства створов расположения малых ГЭС [2].

В качестве перспективных для гидроэнергетического использования в Алтайском крае могут быть рекомендованы 5 объектов, в основном в горных районах, с характерными отметками местности от 220 до 2300 м над уровнем моря.

Освоение гидроэнергопотенциала данных рек возможно в основном посредством строительства малых ГЭС с плотинной схемой создания напора, реже – деривационной.

Долины рек представляют собой скальные массивы средней ширины, в большей или меньшей степени перекрытые осадочными отложениями. Наибольшая глубина сжимаемых грунтов наблюдается в пределах ширины пойм. Периодически сужающиеся борта долин благоприятствуют расположению в таких местах водоподпорных сооружений в виде грунтовых или, благодаря наличию скального основания, бетонных плотин. Уклоны падения бортов колеблются в пределах 20÷70°, в отдельных случаях – до 90°.

Юго-восточная часть Алтайского края в целом характеризуется относительно низкой заселенностью. Населенные пункты представлены только селами, малых и средних городов на данных территориях нет. В большей части существующих сел наблюдается снижение численности населения: люди переселяются в районные центры (в основном также представляющие собой крупные села) или уезжают в города края.

Основной хозяйственной направленностью региона является сельское хозяйство и скотоводство (крупный и средний скот), где и занята большая часть населения. Промышленные объекты, как правило, отсутствуют.

Основной и практически единственной перспективной отраслью, с которой связывают будущее местные власти, является туризм. Намечается строительство туристических баз и баз отдыха с отведением под них соответствующих рекреационных территорий.

Электрические сети развиты относительно слабо. Основной причиной этого является не только отсутствие должного финансирования, но и низкая потребность в электроэнергии, что связано как с исторически сформировавшимся отсутствием сколько-нибудь крупных промышленных энергопотребителей, так и общим экономическим спадом за последние 15–20 лет. Несмотря на наметившийся в последние несколько лет относительно быстрый рост трафика потребления, регион изучения в ближайшем будущем не станет сколько-нибудь значимым потребителем электричества. Однако здесь следует упомянуть одно важное обстоятельство: расположенная к юго-востоку территория Республики Алтай характеризуется быстрым ростом потребления, причем собственных генерирующих источников республика почти не имеет и всю энергию получает с территории Алтайского края. В этой связи, при соответствующем дальнейшем развитии межсетевых связей между электрическими сетями обоих субъектов (что фигурирует в планах филиала ОАО «МРСК» – «Алтайэнерго»), строительство в приграничной с республикой зоне края генерирующих объектов может являться весьма привлекательным коммерчески. Кроме того, при реализации строительства каскадов МГЭС повысится надежность электроснабжения как районов соседней Республики Алтай, потребляющих электроэнергию, так и самого описываемого региона, который в этом случае получит собственные генерирующие мощности. Также здесь следует учесть и снижение нагрузки на перегруженные в настоящий момент ЛЭП, обеспечивающие необходимые перетоки электроэнергии из Бийска и Барнаула, и соответствующее уменьшение эксплуатационных потерь.

В результате дополнительного обследования, анализа природных условий и опыта проектирования аналогичных объектов в период 2012÷2017 гг. администрацией Алтайского края при содействии ООО ИК «Энергия», ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «МРСК Сибири» планируется ввести в эксплуатацию шесть малых ГЭС суммарной установленной мощностью 31,6 МВт. Основные характеристики МГЭС приведены в таблице.

Основные характеристики перспективных малых ГЭС

|

Показатель |

Ед. изм. |

Гилёвская МГЭС |

Чарышская МГЭС |

Красногородская МГЭС |

Сибиря-чихинская и Соло-нешенская МГЭС |

Итого |

|

Расчетный напор |

м |

18 |

25 |

25 |

25 |

|

|

Расчетный расход на ГЭС |

м3/с |

14 |

75 |

40 |

25 |

|

|

Количество агрегатов |

шт. |

2 |

4 |

3 |

4 |

|

|

Установленная мощность |

МВт |

2,4 |

15 |

8 |

6,2 |

31,6 |

|

Среднегодовая выработка |

млн кВт/ч |

12,4 |

96,6 |

36,8 |

27,9 |

173.7 |

|

Длина плотин по гребню |

м |

555 |

300 |

260 |

||

|

Площадь зеркала водохранилища |

га |

1500 |

110 |

380 |

||

|

Площадь лесосводки |

га |

268 |

6,9 |

48,5 |

||

|

Длина подъездной дороги |

км |

6,7 |

2 |

3 |

||

|

Длина линии СВМ 35 кВ |

км |

2 |

10,5 |

12 |

10 |

|

|

Капитальные расходы |

млн руб. |

213,11 |

1835,64 |

988,24 |

713,27 |

3750,3 |

Следует отметить, что по расчетной выработке электроэнергии выделенные МГЭС соответствуют планам создания объектов малой гидроэнергетики, предусмотренным для реализации по программам экономического развития в Алтайском крае до 2020 г.

Алтайский край относится к территориям с высокой стоимостью энергоресурсов и низкой их обеспеченностью. Одной из важнейших задач региональной энергетической политики является гарантированное обеспечение энергетическими ресурсами населения, социально значимых и стратегических объектов по доступным ценам. По оценкам [1], технический потенциал малой гидроэнергетики на территории края составляет около 900 тыс. т.у.т. в год. Используя действующие водохранилища и водноэнергетический потенциал малых горных рек в Алтайском крае, можно создать местные генерирующие мощности и стабилизировать электроснабжение десятков удаленных населенных пунктов.

Указанную в таблице установленную мощность (УМ) намечаемых к строительству МГЭС мы рассматриваем в данной работе в качестве планируемого экономического потенциала перспективного развития малой гидроэнергетики в Алтайском крае с учетом его аграрной специфики.