Анализ и сравнение моделей распространения радиосигнала для LoRa в контексте промышленного интернета вещей: ограничения, перспективы и применение

Автор: Дерюгин Ф.Ф., Кононенко Р.В., Сидоров Д.Н.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Радиотехника и связь

Статья в выпуске: 7 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ и сравнительное исследование существующих моделей распространения радиосигнала, применяемых в технологии LoRa в контексте промышленного интернета вещей (IIoT). Рассматриваются основные факторы, влияющие на качество связи, включая параметры среды и характеристики оборудования. Проведён обзор эмпирических, детерминированных и стохастических моделей, таких как MED, ITU‑R, Two‑Ray, Close‑In, Floating Intercept и другие, с акцентом на их применимость в условиях промышленной эксплуатации. Особое внимание уделено ограничениям существующих моделей и необходимости их адаптации для повышения точности прогнозирования покрытия и надежности связи в LoRa‑сетях. Работа подчёркивает актуальность создания комплексных моделей, учитывающих физико‑географические и технические особенности среды для оптимизации сетей IIoT.

LoRa, IIoT, распространение радиоволн, беспроводные сенсорные сети, модель затухания сигнала, MED, ITU R, Close In, Floating Intercept, промышленный интернет вещей

Короткий адрес: https://sciup.org/146283217

IDR: 146283217 | УДК: 537.876

Текст научной статьи Анализ и сравнение моделей распространения радиосигнала для LoRa в контексте промышленного интернета вещей: ограничения, перспективы и применение

В последние годы сфера интернета вещей (IoT) приобретает всё большую значимость, особенно в промышленности. Промышленный интернет вещей стал одним из ключевых компонентов Четвёртой промышленной революции (Industry 4.0), наряду с такими передовыми технологиями, как дополненная реальность, блокчейн, аналитика больших данных и искусственный интеллект.

Современные IoT‑системы собирают информацию с встроенных в оборудование датчиков, которые подключены к сети, и передают её в центр управления. Это позволяет создать централизованную систему мониторинга и управления на всех этапах жизненного цикла объекта. Благодаря отображению данных в режиме реального времени платформа может контролировать функционирование и загрузку всех производственных линий, начиная от отдельного рабочего места и заканчивая целым предприятием. Более того, машины могут самостоятельно обмениваться информацией, что позволяет выбирать наиболее оптимальные режимы работы. Системы также обеспечивают автономность работы оборудования, включая режимы самодиагностики, самообслуживания и сервисных работ. Кроме того, анализ данных с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет предсказывать возможные неисправности и оптимизировать производственные процессы, снижая простои и повышая эффектив-– 985 – ность работы оборудования [28]. Технологии интернета вещей активно развиваются в системах умного дома, интегрируя передовые системы автоматизации, искусственного интеллекта, для повышения комфорта, безопасности и энергоэффективности жилья [18].

Для обеспечения связности всех устройств в сети интернета вещей (IoT) критически важно обеспечить стабильное и надежное соединение. Такое соединение может быть как проводным, так и беспроводным. Беспроводное подключение имеет очевидные преимущества, такие как простота развертывания и масштабируемость сети. Однако оно также сопровождается рядом ограничений. В частности, устройства, работающие на одной частоте, могут создавать взаимные помехи, а радиус стабильного подключения нередко оказывается ограниченным.

Фактическое расстояние, на котором возможно стабильное беспроводное соединение, определяется множеством факторов, которые можно разделить на постоянные и переменные. К постоянным параметрам относятся частота сигнала, протокол передачи данных, мощность передатчика, тип антенны, используемый диапазон частот и характеристики оборудования, такие как коэффициент усиления антенны и чувствительность приемника [14]. Переменные условия включают в себя особенности окружающей среды, такие как температура, влажность, атмосферное давление, наличие и плотность препятствий (например, высокая растительность, металлобетонные конструкции, водные поверхности), а также динамические помехи, вызванные другим оборудованием, погодными условиями (дождь, снег, туман) и движением объектов в зоне покрытия сети [36]. Эти факторы в совокупности определяют радиус и стабильность беспроводного соединения.

Эти проблемы становятся особенно актуальными при проектировании беспроводных сенсорных сетей (БСС) для больших территорий со специфическими условиями. Например, в лесных массивах густая растительность существенно ослабляет сигнал, а в условиях городской застройки или на промышленных объектах металлобетонные конструкции и излучение от оборудования могут значительно ухудшать качество связи.

В таких сложных условиях технология LoRa оказывается эффективным решением. LoRa (Long Range) – это технология беспроводной передачи данных, предназначенная для связи на больших расстояниях при минимальном энергопотреблении. Она использует метод частотной модуляции с расширенной спектральной плотностью, что позволяет значительно снизить влияние помех и улучшить стабильность связи. Благодаря низкому энергопотреблению и способности передавать данные на значительные расстояния, благодаря длине волны, которая хорошо огибает препятствия и распространяется на дальние расстояния, кроме того, за счет частотной модуляции с расширенной спектральной плотностью LoRa демонстрирует высокую устойчивость к помехам. Эти свойства делают её особенно востребованной для применения в промышленных условиях, где стабильность и надежность связи являются одним из ключевых требований [29].

Промышленный интернет вещей (IIoT) представляет собой закономерное направление технологического развития, направленное на повышение эффективности производственных процессов. Условия эксплуатации в таких системах обладают общими характеристиками: наличие большого количества оборудования, создающего электромагнитные шумы, металлобетонные конструкции, а также значительные площади покрытия [24]. Среди существующих технологий передачи данных, отличающихся большим радиусом действия, высокой помехозащищенностью и низким энергопотреблением, наиболее перспективной для применения в промышленных условиях считается технология LoRa [1, 2, 33].

Несмотря на относительно недавнее появление, LoRa уже продемонстрировала свою эффективность. С 2019 года наблюдается рост интереса к технологии LoRa благодаря её широкому охвату, низкому энергопотреблению и доступной стоимости, что делает её одной из самых перспективных для применения в сетях WSN и Io T. Однако границы её возможностей остаются недостаточно изученными. Ключевая задача любого протокола передачи данных заключается в определении максимального радиуса стабильного действия и анализе влияния различных факторов окружающей среды. Это делает актуальными исследования, направленные на создание математической модели, описывающей характеристики и ограничения данной технологии. В настоящей статье рассмотрены ряд существующих моделей, описывающих распространение радиосигнала, с целью оценки их применимости для анализа и прогнозирования работы технологии LoRa.

Обзор существующих исследований

Сегодня активно ведутся научные исследования, направленные на создание моделей распространения радиоволн в различных средах. Эти модели необходимы для оптимизации размещения узлов беспроводных сетей с целью достижения их наибольшей эффективности. Основная задача заключается в обеспечении полного покрытия территории сети с минимальным количеством узлов и минимальными потерями при передаче сигнала.

Передаваемый сигнал подвержен различным физическим явлениям, таким как рассеяние, дифракция и отражение [16]. Характеристики этих процессов зависят от свойств окружающей среды. Например, модели распространения радиоволн для открытых пространств и лесных массивов существенно различаются, что требует разработки специфических подходов к расчету и прогнозированию поведения сигнала в каждой из этих сред [34].

Наиболее часто встречающиеся исследования в области разработки моделей распространения радиоволн связаны с их применением для решения сельскохозяйственных задач. Эти исследования направлены на изучение особенностей распространения сигналов в различных культурах, таких как рис [7, 10, 21, 35], кукуруза [7, 19, 27] и пшеница [13, 32, 34]. Кроме того, рассматриваются различные условия эксплуатации, включая открытые сельскохозяйственные поля, теплицы, газоны, пастбища, а также более сложные среды, такие как леса и джунгли. Подобные исследования позволяют адаптировать существующие модели под специфические особенности сельскохозяйственных объектов и природных ландшафтов.

Существующие модели распространения радиоволн можно классифицировать на три основные категории.

Эмпирические модели

Основаны на данных, полученных в результате детальных полевых измерений и статистического анализа характеристик поведения сигнала в конкретной области. Такие модели предоставляют практические результаты, однако их применимость ограничена условиями, в которых проводились измерения [31].

Детерминированные модели

Основываются на физическом описании явлений распространения радиоволн и характеристиках окружающей среды [30].

-

• Простые модели учитывают лишь базовые параметры, такие как расстояние между передатчиком и приемником.

-

• Сложные модели принимают во внимание множество факторов, например многолучевое затухание, отражение и дифракцию, что позволяет получить более точные результаты, но требует значительных вычислительных ресурсов.

Стохастические модели

Используют вероятностные подходы для описания окружающей среды, применяя случайные величины для моделирования условий распространения сигнала. Хотя такие модели способны охватывать широкий спектр сценариев, они часто характеризуются значительными погрешностями из‑за неопределенности параметров среды [30].

Однако важно отметить, что эта классификация не является строгой, так как некоторые модели могут относиться к нескольким категориям одновременно, не исключая друг друга.

Тем не менее различные исследования выявляют недостатки существующих моделей распространения радиоволн. Одним из ключевых является высокая величина ошибок при прогнозировании характеристик сигнала. Кроме того, многие модели оказываются недостаточно точными из‑за игнорирования важных факторов, таких как высота антенн передатчика и приемника. Этот параметр существенно влияет на характер распространения радиоволн, особенно в условиях сложной окружающей среды, и его исключение из расчетов приводит к снижению достоверности прогнозов.

Согласно литературному исследованию наиболее используемыми являются эмпирические модели, в частности, при планировании и установке беспроводных сенсорных сетей [8].

Большое количество моделей базируются на модели MED (Modified Exponential Decay) – модифицированное экспоненциальное затухание, является одной из распространённых моделей, используемых для описания потерь пути в радиосетях. Эта модель используется для оценки потерь сигнала при распространении радиоволн в различных средах, например в городских, пригородных или сельских районах. Модель предполагает, что потери сигнала увеличиваются экспоненциально с расстоянием, но с некоторыми модификациями, которые учитывают дополнительные факторы, такие как частота сигнала и характеристики среды.

Att MED = x f y d z, (1)

где f – частота в МГц, d – глубина растительности в метрах, а x , y , z – коэффициенты, которые определяют, как потери зависят от частоты и расстояния. Эти коэффициенты зависят от особенностей окружающей среды и могут быть определены с использованием эмпирических данных или на основе конкретных условий распространения.

x – это масштабный коэффициент, который обычно зависит от типа среды, через которую распространяется сигнал. Он может быть различным для городских, пригородных и сельских районов.

y – коэффициент, который определяет, как частота влияет на затухание. Обычно y положителен, что означает, что с увеличением частоты потери увеличиваются.

z – коэффициент, который описывает зависимость потерь от расстояния. В большинстве случаев этот коэффициент положителен, что означает возрастание потерь с увеличением расстояния.

Для использования MED‑модели в сотовых сетях, например в городских условиях, измеряют потери сигнала на разных расстояниях и частотах, после чего подбирают значения для x, y и z через регрессионный анализ или метод минимизации ошибок. Это позволяет построить точную модель потерь пути, которая затем используется для оптимизации сети или планирования её расширения.

В исследовании [29] модель MED была сопоставлена с другими моделями для определения наибольшей эффективности при настройке WSN в различных условиях, включая сельское хозяйство. Также она применялась в исследованиях [5, 26] для сравнения с моделью, предложенной авторами.

Из модели MED возникли различные модели, такие как Weissberger, ITU‑R, FITU‑R (корректированная ITU‑R), и COST‑235, которые широко описаны в литературе. В работах [6, 12, 34] сравнивались оценки ITU‑R с результатами разработки новых моделей для расчета их эффективности.

Среди перечисленных эмпирических моделей более подробно будет рассмотрена модель ITU P‑833–10, которая используется для оценки потерь сигнала, вызванных растительностью, а также учитывает ряд других параметров, таких как угол наклона (θ) сигнала, зависящий от разницы высот антенн, дистанция растительности на пути ( d ), высота деревьев ( h v).

Модель для оценки потерь сигнала ITU P‑833–10 представлена в виде следующей формулы: Vegloss(dB) = A * fB * loglO(dvegetation) * (0d + E)G - 4 = r 0.013118-0.026236*fcn (2)

= (0.30281 - 0.003624 * kK) ) J \1000/

Параметр B учитывает частотную зависимость ослабления сигнала и сезонные характеристики растительности, которые задаются через сезонный фактор kh , вычисляемый по формуле:

kh = 6 – | Month – 6.5|. (3)

Эмпирические параметры A, B, E, G подбираются на основе реальных измерений в исследуемой области.

Среди детерминированных моделей, одной из наиболее широко применяемых в исследованиях распространения, является Two‑Ray. Чаще всего она используется для сравнения с другими моделями, с целью определения эффективности других моделей [3, 4].

Разработка детерминированных моделей была описана в исследовании [20], где рассматривались эффекты распространения сигнала в полях с кукурузой и картофелем путем моделирования диэлектрических свойств этих культур.

Стохастические модели , как правило, показывают высокие значения ошибки при оценке потерь сигнала в беспроводном канале. Тем не менее есть работы, которые рассматривали их использование. В исследовании [17] авторы предложили новую модель для WSN, применяемую к лесным условиям, используя модель Green Obadait .

Другая стохастическая модель One‑Slope [11] применялась для валидации использования модулей Xbee в сельскохозяйственных условиях, а в SLR, представленном в работе [22], она была признана одной из наиболее полезных для характеристики потерь мощности сигнала в WSN.

Исследования моделей распространения радиосигнала для LoRa

Для моделирования распространения сигналов LoRa используются специализированные математические подходы, которые учитывают как физические характеристики системы, так и особенности окружающей среды. Среди наиболее часто применяемых моделей выделяются Close‑In, Floating Intercept и Okumura–Hata. Каждая из них предназначена для работы в специфических условиях: первая подходит для оценки потерь в свободном пространстве, вторая – для эмпирического моделирования в сложных условиях, а третья используется для анализа затухания сигнала в городских и пригородных районах. Эти модели позволяют адаптировать технологию LoRa для работы в самых разных сценариях – от плотной городской застройки до областей с густой растительностью, обеспечивая более точное планирование сетей LoRaWAN [9, 23].

Модель Close-In (CI) используется для оценки потерь пути как в помещениях, так и на открытом воздухе. Основным параметром настройки модели является показатель степени потерь пути (path loss exponent). Для минимизации ошибок и стандартного отклонения модель применяет метод минимизации среднеквадратичной ошибки (MMSE) с использованием линейной регрессии.

Эта модель базируется на модели свободного пространства (free space model) и использует референтное расстояние как физическую точку отсчёта, чтобы описать зависимость потерь пути между передатчиком и приёмником. В данном исследовании референтное расстояние ( d 0) выбрано равным 1 метру.

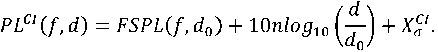

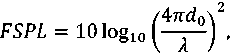

Формула модели CI выглядит так:

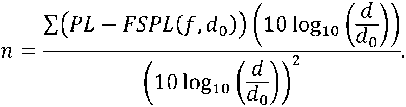

где FSPL ( f , d 0) – потери свободного пространства на референтном расстоянии d 0 (обычно 1 м); n – показатель степени потерь пути, который зависит от окружающей среды; Ха1 – случайная величина с нормальным распределением, учитывающая флуктуации в сигнале. Модель CI использует метод минимизации среднеквадратичной ошибки (MMSE) для настройки параметров и точной аппроксимации потерь пути на основе реальных измерений.

Основное преимущество CI‑модели заключается в её физической обоснованности, поскольку она использует модель свободного пространства с референтным расстоянием. Однако она менее гибка по сравнению с другими моделями, такими как Floating Intercept, из‑за своей привязанности к конкретной опорной точке и зависимости от параметра n.

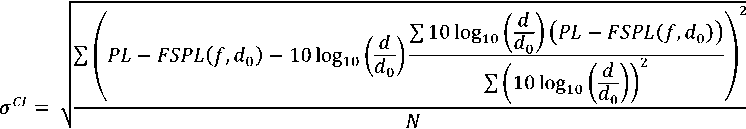

Коэффициент σ подбирается эмпирически, чаще на основе измерений потерь пути в реальных условиях. На практике σ обычно имеет значение от 2 до 10 дБ в зависимости от условий распространения радиосигнала (например, городская застройка, помещение, открытое пространство). Для этого проводятся эксперименты, в ходе которых оцениваются вариации потерь пути при фиксированных расстояниях и частотах. После сбора данных используется метод минимизации среднеквадратичной ошибки (MMSE) или аналогичные статистические методы для определения σ, который оптимально описывает флуктуации в этих данных [15].

Формула определения σ выглядит так:

Также если измерения не проводятся, используют эмпирические данные для схожих условий, в некоторых случаях стандартные значения σ приводятся в технических спецификациях (например, в стандартах 3GPP для мобильных сетей).

Модель Floating Intercept (FI)

FI‑модель, также известная как альфа‑бета модель, активно используется в стандартах 3GPP [37] и WINNER II [25] для оценки потерь сигнала. Основное отличие этой модели от Close-In (CI) заключается в том, что она не базируется на физической опоре (например, потерь свободного пространства на фиксированном расстоянии), а полностью полагается на данные измерений. Параметры модели подбираются так, чтобы наилучшим образом аппроксимировать измеренные потери пути.

Уравнение модели:

PLF\f,d) - a + Wlog10 Й +%^, (8)

где α обозначает начальные потери (floating intercept), аналогичные FSPL ( f , d 0) в CI‑модели, но в FI‑модели это подбираемое значение. Оно не связано с физическими свойствами, а определяется по данным измерений.

β характеризует темп увеличения потерь с расстоянием (slope), аналог параметра n (показателя степени потерь пути) в CI‑модели. Этот параметр описывает, как потери возрастают с увеличением расстояния.

XFI учитывает флуктуации пути как случайную величину с нормальным распределением. Параметры модели α и β подбираются с использованием метода минимизации среднеквадратичной ошибки (MMSE), чтобы наилучшим образом соответствовать измеренным данным.

Главное преимущество FI‑модели заключается в её гибкости: она может быть адаптирована к различным условиям среды, что делает её универсальным инструментом для анализа потерь в городских, пригородных и сельских условиях. Однако отсутствие физической привязки ограничивает её точность при экстраполяции на расстояния или частоты, выходящие за рамки измеренных данных. Это делает модель предпочтительным выбором для частот ниже 6 ГГц, где доминируют мультипутевые эффекты, но менее подходящей моделью для высокочастотных диапазонов, таких как миллиметровые волны.

FI‑модель используется, когда важна точность аппроксимации в определённых условиях, но физические особенности среды менее критичны.

Модель Okumura–Hata

Модель Okumura–Hata, разработанная на основе экспериментов Окумуры и аналитической аппроксимации Хаты, предназначена для оценки потерь пути в диапазоне частот от 150 до 1500 МГц. Она широко используется для анализа радиосвязи в городских и пригородных условиях с преимущественно равнинным рельефом. Формула для расчёта потерь пути в городской среде выглядит следующим образом:

Lurb = 69.55 + 26.16 log10 f - 13.82 log10 ht -- A(hr) + (44.9 - 6.55 log10 ht) log10 d,

где L urb – потери пути в городской среде, дБ; f – частота сигнала, МГц; h t и h r – высоты передающей и приёмной антенн, м; A ( h r) – корректирующий фактор для учёта высоты приёмной антенны, зависящий от типа местности; d – расстояние между антеннами, км.

Корректирующий фактор A ( h r) учитывает особенности высоты приёмной антенны и вычисляется по формуле для средних и малых городов:

A^ - (1.1 log10 f - 0.7)hr - (1.56 log10 f - 0.8)

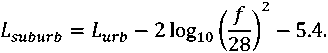

Для пригородных условий модифицированная версия модели, учитывающая более слабые потери из‑за меньшего количества препятствий, записывается следующим образом:

Модель Okumura–Hata учитывает ключевые физические явления распространения радиоволн, такие как отражение, рассеяние, преломление и дифракция, что позволяет реалистично оценивать потери в беспроводных каналах. Она хорошо подходит для анализа широкомасштабного распространения сигналов и активно используется для моделирования каналов связи в диапазоне частот ниже 1500 МГц, особенно в сотовых сетях второго и третьего поколения.

Основные преимущества модели заключаются в её простоте, универсальности и валидации на основе экспериментальных данных. Однако точность модели снижается при использовании на частотах выше 1500 МГц или в сложных топографических условиях, таких как горные или лесные местности.

Сравнение

Исследования показывают, что традиционные модели растительности, такие как COST‑235, ITU‑R, FITU‑R и Weissberger, имеют низкую точность при прогнозировании потерь сигнала в средах с растительностью. Они демонстрируют значительные ошибки, особенно на коротких расстояниях или в сложных условиях распространения. Например, COST‑235 зачастую переоценивает потери, а ITU‑R и FITU‑R показывают недостаточную точность в разных сценариях из‑за высокой зависимости от условий эксперимента.

Модель Weissberger склонна недооценивать потери, а FSPL и Two‑Ray, хотя широко применяются для сравнения, также характеризуются значительными отклонениями от реальных измерений, особенно при изменении высоты антенны. Эти традиционные модели, как правило, не подходят для точного планирования беспроводных сенсорных сетей (WSN) в аграрных или лесных условиях.

|

ч я л га У W 2 га СО |

Ч и Я ч а Р Я Я X о Я л о ч с зя га а р с га Ч а о ч Ч Я га Я к Я о я £ К я |

га “ Он £ С W я" Я оч S а 2 ^ 00 00 a d 00 00 * ~ Ри 2 Н S Я о 2 Й £ я о W О И Н га га о р й а Я га 00 ш а ® Н Я О а В >* ч Я со 00 Л а н X 5 Л га о н X Я о Ли О <Й я К ^ Н Я Он 2 Н О га 1—। м р 00 га я а ® 2 Я Я а о |

и & Л о ч Ч Л га Я Л р X X ч а а р я га Л м § ^ о 2 и ° п о 2 а' Я га а я 2 ® 8 & 5 В 00 а 2 В а я н Ч о га О Л Л я га я р ^ о |

Я о О л л ч и я га р а ч я л W л 00 га Я W л л га и о 00 га а 2 я |

03 W а W а у я л Л О Ч Я X га Я 2 л о О л л ч и я о га р эЯ О Л о ч я о а W я Ри л у я о ч ч ч 2 я л W я р X |

о га - р >а я ч я Я а „ га а ед л Ли 4 о и С я Ч □ и * =S И н § В S а л ч га 2 Ри а н ° о Р о Я Ри О о ю 53 ^ Я а Ри га о а В S g н н л о а я о Н со щ ЯДд а В 4 а н X я н |

л ч 00 1) 2 н я а х S X га (Z) зЯ О 2 ^ я н 2 о 5 s я В а а га СО о ЗЯ в ° 2 2 я В а я В Я Л ч га * я р га Н Ри ° О Я Си а Я 2 Ч 00 га га п 2 ч 5 а Я РЗ ч о со р н а (D Ч га w 03 04 ^ Н В ° >» я я |

О о 04 О ю 03 о X ч 03 о ч о Я га 03 р зя и Я о л я ч ю н ° о X о я Ри 9 я га О X X 2 О о я о ч я ч л 04 Ч о а я н га л га га оз Я u S я ^ а л Ч ~ га 04 м о н га Р ач В X я |

га га ч я я Ч 2 Ри га га га G Д га Я н Л о о s 8 s о 2 И W & я

я н Л X 04 >> 2 В 2 2 л Ч га л 2 а ° “ S & я о & ° л л я о о и ч <и ч я я л ч 2 о а н га <и Рч ч н с & |

га 04 р га о р Я о & о га Q я ^ х га а § я о ’а Ч & зН а 2 за ч о 2 04 о § о £ О д а 2 Я СО Я 03 '&* Ч <й S £ га S ® а я О 00 ю га Л н я га я л ч я £ X со о |

|

ч Я га о ч £ |

8 СО 2 V S V V -Я S U |

f V газ |

Я X V V я £ |

СО V V я |

я X X |

2 \/ о5 |

2 т |

2 V 05 |

2 V 05 |

О О\ v й 05 -ч |

|

S о К я ч я s S •& о Й ■§* h ® о я « ^ и Я |

X |

X |

X |

X |

X |

га ч |

га ч |

X |

X |

га |

|

га 2 н л о 00 w га |

X |

X |

X |

X |

X |

X |

га ч |

X |

X |

га |

|

В о га X |

га ч |

га |

га ц |

га t=c |

га ч |

X |

X |

X |

X |

га |

|

Ч |

Q |

1—1 |

Я Д И О и |

р? Р н Е |

ад ел ел 1 |

X х |

га* °? 6 |

03 В о U S |

д ч 2 |

га й я S о к |

Сравнение моделей CI, FI и Окумура–Хата показало, что наилучшие значения средней квадратической ошибки (RMSE) достигаются с использованием моделей FI и CI [23]. Модель Окумура–Хата демонстрирует значительные отклонения, что объясняется её ограничениями при описании динамических условий и более обобщённым характером модели. В отличие от неё, модели FI и CI основаны на эмпирических расчетах, что требует предварительных измерений для точного прогноза. Несмотря на это, результаты эксперимента, проведенного на базе технологии LoRa, показали, что RMSE для моделей FI и CI не превышает 8 дБм, что подтверждает их применимость при проектировании систем на основе LoRa.

Заключение

Современные технологии интернета вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT) играют ключевую роль в оптимизации и автоматизации производственных процессов. Особое внимание в данной области уделяется технологиям беспроводной передачи данных, таким как LoRa, которая благодаря своим преимуществам – низкому энергопотреблению и значительной дальности передачи сигналов – становится всё более востребованной в промышленности. Однако для успешного применения этих технологий в различных условиях требуется наличие точных математических моделей, способных предсказывать характеристики распространения радиосигналов и их влияние на стабильность связи.

Несмотря на то что в большинстве исследований для оценки потерь сигнала наиболее часто используются эмпирические модели, такие как модель MED и её производные, многие работы показывают, что существующие модели ослабления сигнала в условиях растительности не всегда эффективны для различных сред. В связи с этим активно применяются другие модели, такие как CI, FI и Окумура–Хата, для прогнозирования характеристик распространения сигнала, специфичных для сетей на базе технологии LoRa.

Большинство исследований фокусируются на распространении сигналов в сельскохозяйственных и городских средах, что ограничивает понимание возможностей LoRa для использования в промышленных предприятиях. На основании проведённого обзора выдвигается гипотеза о том, что наиболее подходящими для таких условий являются модели CI и Окумура–Хата. Данное предположение будет проверено в ходе экспериментальных исследований, результаты которых будут представлены в следующей работе.

Окончательным результатом данного исследования станет определение наиболее подходящей модели для описания распространения радиосигнала LoRa в условиях крупных промышленных предприятий, расположенных на территории Сибири.