Анализ эффективности использования научного потенциала: кадровое обновление

Автор: Климук Владимир Владимирович, Астратова Галина Владимировна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является изучение процесса воспроизводства научных кадров в связи с необходимостью активизации процессов создания наукоемкой продукции в контексте обеспечения экономического роста Беларуси и России в современных условиях. Авторами были рассмотрены следующие основные вопросы: 1) проблема воспроизводства научных кадров в системе высшего образования; 2) анализ рынка научных кадров; 3) эффективность функционирования сектора НИОКР Союзного государства. В качестве основных методов исследования использовались: метод факторного анализа, компаративный анализ, метод индексирования, матричный метод, корреляционный анализ. Обработка статистических данных осуществлялась с использованием программы Microsoft Excel, SPSS Statistics. Для анализа развития сектора НИОКР в Союзном государстве авторами предложена система из шести экономических показателей оценки эффективности: доля расходов на НИР в общем объеме расходов бюджета, в ВВП страны, доля внутренних затрат на НИР в ВВП страны, производительность труда в секторе НИОКР, объем финансирования расходов на НИР на 1 работника, коэффициент отдачи внутренних затрат на НИР. Полученные в результате исследования данные позволили сделать ряд выводов, в том числе: 1) государством и Беларуси и России уделяется внимание развитию сектора НИОКР, что характеризуется ростом финансирования расходов на науку; 2) в обеих странах выделен ряд проблем, которые требуют координации усилий и незамедлительного решения. Результаты исследования могут быть полезны как работникам сектора НИОКР и преподавателям вузов, так и руководителям регионального и муниципального уровней различных отраслей экономики. Выявлен ряд аналогичных проблем для Беларуси и России в области реализации стратегии развития сектора НИОКР, что обосновывает необходимость разработки совместной стратегии развития научно-исследовательской, инновационной деятельности Союзного государства Беларуси и России.

Белоруссия, Россия, экономический рост, наукоемкая продукция, научные кадры, персонал, эффективность, студенческая молодежь, научный потенциал, оценка труда

Короткий адрес: https://sciup.org/149141737

IDR: 149141737 | УДК: 331.1+331.2+338.24 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.4.1

Текст научной статьи Анализ эффективности использования научного потенциала: кадровое обновление

DOI:

Как известно, в основе управления персоналом организации лежит комплекс мероприятий, основанных на анализе и оценке эффективности трудового потенциала. Особенно эта оценка важна, во-первых, в контексте мирового тренда, где материальная и денежная составляющие капитала уступают интеллектуально-профессиональной (человеческой) компоненте [Духнич, Гриффин, 2018; Романюк и др., 2006; Moretti, Thulin, 2013; и др.], что приводит в итоге к рейтингованию хозяйствующих систем по субъекту деятельности

[Иноземцев, 2003: 161–162]. Во-вторых, оценка трудового потенциала важна как инструмент управления эффективностью труда работников, что позволяет в конечном итоге мотивировать, продвигать и корректировать развитие карьеры сотрудников [Армстронг, Стивенс, 2007; Галиуллин и др., 2017; Кибанов и др., 2019].

Вместе с тем, как мы уже отмечали ранее, управление эффективностью отдельных видов деятельности весьма дискуссионно, что обусловлено спецификой трудовой деятельности и особенно характерно для интеллектуального труда в целом и преподавателей и сотрудников вузов в частности [Астратова, Климук, 2022а; 2022б]. Немаловажно и то, что интеллектуальный труд является движущей силой прогресса и обеспечения экономического роста страны на основе внедрения инноваций, создания наукоемкой продукции. Действительно, первая четверть XXI в. характеризуется как период активного развития сферы НИОКР 1 и внедрения во все сектора экономики цифровых и прочих инновационных технологий. Эксперты прогнозируют к 2040 г. глобальный переход к VI технологическому укладу на основе нано-, био-, инфо- и знаниевых / когнитивных технологий [Квинт, Бодрунов, 2021].

Однако, несмотря на значимость экономики знаний и интеллектуального капитала в современных условиях, оплата труда преподавателей и научных сотрудников вузов оставляет желать лучшего. Так, в России и Белоруссии оплата труда научных работников не соответствует их роли как в формировании валового внутреннего продукта страны, так и интеллектуального капитала [Воронецкая, 2018; Заработная плата преподавателей ... , 2021]. Учитывая годы коронавирусной пандемии [Володин, 2020; Высшее образование и рынок ... , 2021] и экономические санкции в связи со спецоперацией на Украине [Сапунов, 2022], налицо тренд снижения заработной платы университетских работников в странах СНГ до уровня стран Мексики, Эфиопии и др. [Как платят профессорам, 2012], где нет доступа к достойному уровню качества жизни. В этих условиях весьма проблематичным становится привлечение молодежи к НИОКР и преподавательской работе в вузе.

Опираясь на вышеизложенное, авторы поставили целью изучение процесса воспроизводства научных кадров в связи с необходимостью активизации процессов создания наукоемкой продукции в контексте обеспечения экономического роста Белоруссии и России в современных условиях.

Методы исследования

Авторы использовали общетеоретические методы анализа и синтеза информации, в том числе обобщение результатов исследований российских, белорусских и зарубежных исследователей в сфере экономики труда. Акцент в работе сделан на изучении качественных и количественных методов оценки эффективности интеллектуального труда в системе высшего образования РФ и РБ.

Обработка статистических данных осуществлялась с использованием программы Microsoft Excel. Для анализа развития сектора НИОКР в Союзном государстве авторами предложена система показателей оценки эффективности:

-

1. Доля расходов на НИР в общем объеме расходов республиканского / федерального бюджета.

-

2. Доля расходов на НИР в ВВП страны.

-

3. Доля внутренних затрат на НИР в ВВП страны.

-

4. Коэффициент отдачи внутренних затрат на НИР (отношение объема НИР к внутренним затратам на их выполнение).

-

5. Производительность труда в секторе НИОКР (отношение объема НИР к средней списочной численности работников, занятых в секторе НИОКР).

-

6. Объем финансирования расходов на НИР в расчете на 1 работника, занятого в секторе НИОКР (подушевое финансирование НИР).

Для расчета данных показателей использована база статистической информации на основе Федеральной службы государственной статистики , Национального статистического комитета , а также информативные данные из Законов Республики Беларусь «О республиканском бюджете» на период с 2016 по 2021 год.

Результаты

-

1. Проблема воспроизводства научных кадров в системе высшего образования. Заявленная проблематика базируется на совокупности причин. Во-первых, низкий уровень заинтересованности молодежи научно-инновационной деятельностью , что обусловлено в основном низкой оплатой интеллектуального труда. Действительно, многие авторы отмечают в своих исследованиях, что молодежь не хочет оставаться в вузах и заниматься наукой: соотношение затрат времени, сил и ресурсов не в пользу получаемых выгод от работы в высшей школе [Аврамова, 2011; Выпускники среднего профессионального ... , 2021; Киба-нов, Дмитриева, 2013; Климук и др., 2016; Черно-скутов, 2015; и др.].

-

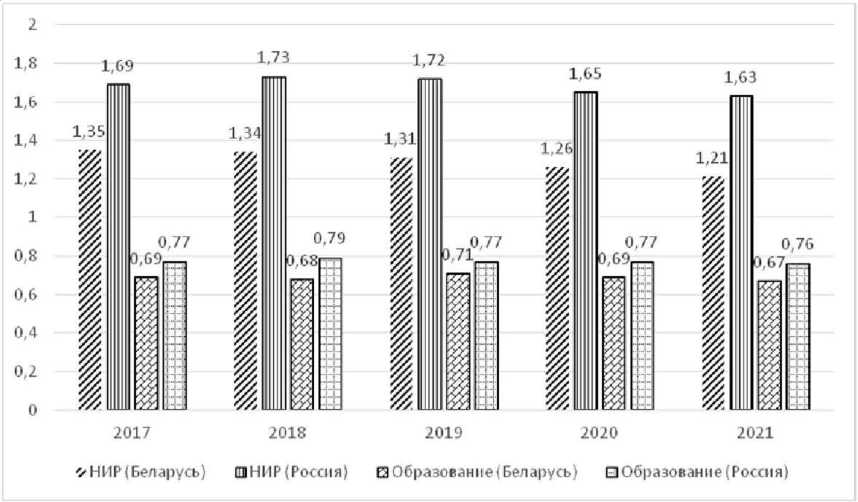

2. Анализ рынка научных кадров. Необходимо отметить, что и в Беларуси, и в России наблюдается снижение выпуска магистров учреждениями высшего образования, что обусловливает и вероятностное сокращение количества будущих аспирантов (см. рис. 1).

-

3. Эффективность функционирования сектора НИОКР Союзного государства. На текущий момент Республика Беларусь и Российская Федерация являются странами с весьма высоким уровнем научно-технического развития. В то же время инновационная политика этих стран недостаточно эффективна [Богдан, 2013; Наука и инновационная деятельность ... , 2020; Суховей, Голова, 2020]. Так, если Россия входит в «десятку» рейтинга [Ратай, 2018] ведущих держав мира по величине внутренних издержек на R&D, которые составляли в 2019 г. 1,03 % к ВВП, то Беларусь не входит даже в «двадцатку» глобального рейтинга, поскольку внутренние затраты на R&D составляли в 2019 г. 0,59 % [Беларусь и страны мира, 2020]. Немаловажно и то, что, по данным Национального Статистического Комитета Республики Беларусь [Наука и ин-

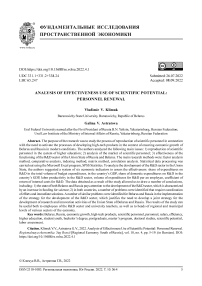

Рис. 7. Коэффициент среднемесячной заработной платы работников сектора НИОКР и образовательной сферы к средней по стране в Беларуси и России за 2017–2021 гг.

Примечание. Составлено по: [Образование в Республике Беларусь, 2021; Беларусь и страны мира, 2020].

новационная деятельность ... , 2020], в 2019 г. доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП Беларуси составляла 30,6 %, а в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности – всего 5,1 %.

Во-вторых, имеет место слабый уровень кооперации научно-образовательных организаций и субъектов реальной экономики и недостаточное внедрение научных, инновационных разработок в практические сферы деятельности организаций-партнеров. Научные, образовательные организации создают интеллектуальный продукт и готовы осуществить его трансфер в организации-партнеры. Однако на текущий момент отсутствует активное сотрудничество со стороны субъектов реальной экономики. Нет, как правило, и практики их обращения к научным организациям для разработки научных, инновационных продуктов. Это обусловлено тем, что в условиях либеральной экономики ни вузы, ни предприятия в РФ и РБ не имеют преференций, дотаций, льготного налогообложения и иных преференций от внедрения результатов НИОКР. Например, во времена СССР существовала многоуровневая система организации, планирования, координации и эффективного контроля за выполнением НИОКР и плановым внедрением в производство завершенных работ, а также и адекватного поощрения работников по результатам труда [Калугин, 2017].

В-третьих, недостаточность как бюджетного финансирования НИОКР, так и уровня эффективности использования бюджетных средств [Салтыков, 2002; Татаркин, Пилипенко, 2007; и др.] приводит к асимметричному развитию научно-инновационной инфраструктуры. Это ведет к недополучению экономического и социального эффектов вследствие отсутствия обеспечения генерации инновационных идей и разработки научных, инновационных продуктов, а также их апробации и внедрения в практику деятельности субъектов экономики и социальной сферы. Это также обусловлено, на наш взгляд, разрушением эффективно действовавшей советской системы организации НИОКР, что подтверждается и данными исторических исследований [Калугин, 2017; Муравьева и др., 1976; Салтыков, 2002; и др.].

В-четвертых, ориентированность современного вузовского образования на потребности рынка труда («практикоориентиро-ванность») вызывает сомнение в правомерности у многих исследователей [Охотников, Казакова, 2019], поскольку сохранение культурной идентичности социума и классических форм самореализации (научная деятельность, творчество, культурология, искусствоведение, философия, филология, историческое знание и т. п.) самоценны, но не являются институциональными профессиями. Это, соответственно, приводит к рассогласованию взаимных ожиданий работодателей, выпускников вуза и общества [Аврамова, 2011; Аврамова, Верпаховская, 2006; Охотников, Ка- закова, 2019; и др.], а также размыванию понятия «самореализация личности в процессе труда». Близкие позиции по данному вопросу высказывают и другие авторы [Киенко, Морозова, 2010; Коростылева, 2001; и др.].

Применительно к системе высшего образования вышеуказанные проблемы ставят актуальные вопросы: чему учить и как учить? Не вдаваясь в дискуссию по этим аспектам, необходимо заметить, что при этом сама система высшего образования (и в РБ, и в РФ) находится, с одной стороны, в условиях жесточайшей глобальной конкуренции и битве «за мозги» [Высшее образование и рынок ... , 2021], а с другой – в условиях преодоления по-стпандемийного кризиса и новых санкционных условий.

Таким образом, можно резюмировать, что проблема воспроизводства научных кадров в системе высшего образования существует и связана с комплексом различных, разнонаправленных факторов.

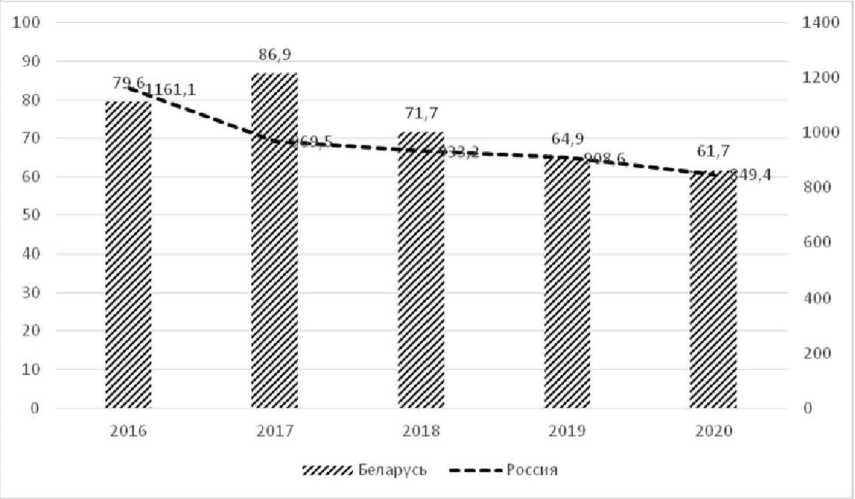

В данной связи необходимо сделать акцент на непрерывности научно-ориентированного обучения в Республике Беларусь, характеризуемого поступлением в аспирантуру после обучения в магистратуре и растущей долей принятых в аспирантуру магистров. При этом коэффициент корреляции принятых в аспирантуру и выпуска магистров составляет 0,945 (см. рис. 2).

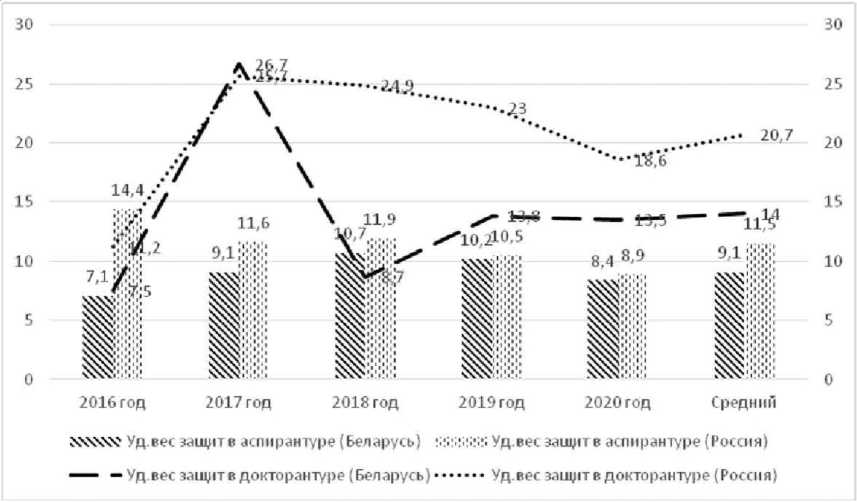

Следует особо отметить проблему снижения эффективности работы аспирантуры как в Беларуси, так и России. Так, в период 2018– 2020 гг. удельный вес лиц, окончивших аспирантуру с защитой диссертации, сократился в Беларуси с 10,7 до 8,4 % (средний удельный вес за 2016–2020 гг. – 9,1 %), в России – с 12,4 до 8,9 % (средний удельный вес за 2016–2020 гг. – 11,5 %), что еще раз подтверждает существующую проблему и говорит о том, что она является системной и требует незамедлительного принятия мер по совершенствованию деятельности аспирантуры. По докторантуре удельный вес защитившихся и в Беларуси, и России является волатильным: за 2016–2020 гг. в среднем данный показатель составлял по Беларуси 14 %, а по России – 20,7 % (см. рис. 3).

Рис. 1. Выпуск специалистов и магистров учреждениями высшего образования Беларуси и России в 2016–2020 гг., тыс. чел.

Примечание. Составлено по: [Образование в Республике Беларусь, 2021].

Рис. 2. Доля принятых в аспирантуру магистров в системе образования Республики Беларусь за 2017–2020 гг., % Примечание. Составлено по: [Образование в Республике Беларусь, 2021].

Рис. 3. Показатели эффективности деятельности аспирантуры и докторантуры в Беларуси и России (удельный вес лиц, окончивших аспирантуру / докторантуру с защитой диссертации), %

Примечание. Составлено по: [Образование в Республике Беларусь, 2021; Беларусь и страны мира, 2020].

В Беларуси наибольшая доля обучающихся / принятых в аспирантуру приходится на технические (17,9 % / 14,9 %), медицинские (13,8 % / 12 %), экономические (12,4 % / 10,8 %) и педагогические (7,9 % / 9 %) науки. При этом наибольшая доля обучающихся/принятых в докторантуре относится к медицинским (19 % / 11 %), техническим (12,5 % / 12,3 %) и экономическим (12,1 % / 15,1 %) наукам. В аспирантуре в Республике Беларусь обучается больше женщин (53,6 % в 2020 г.), а в докторантуре – больше мужчин (52,3 % в 2020 г.) [Образование в Республике Беларусь, 2021].

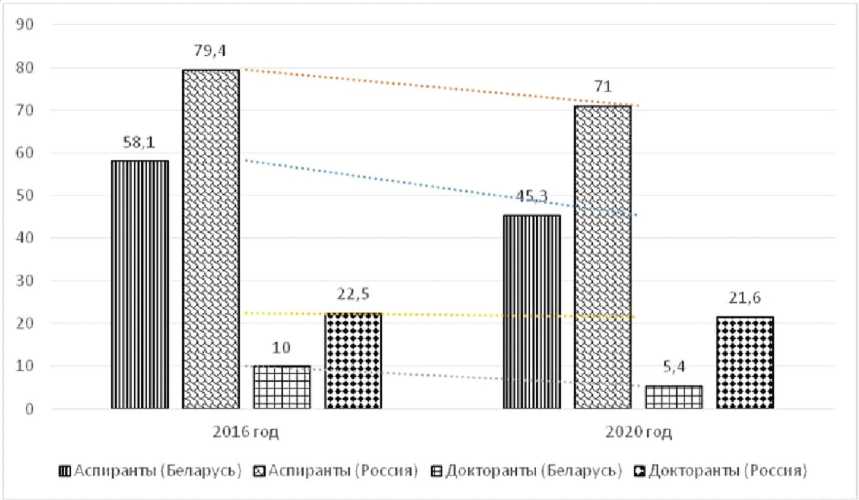

За 5 лет (2016–2020 гг.) в Республике Беларусь число обучающихся в аспирантуре уменьшилось на 4,5 %, а в докторантуре произошел прирост обучающихся на 14,5 %. При этом почти на четверть (на 21,9 %) сократилось число молодежи (до 30 лет), обучающейся в аспирантуре. Так, в 2016 г. данная категория обучающихся составляла 58,1 %, а в 2020 г. – 45,3 %.

Кроме того, произошло уменьшение числа обучающихся – белорусской молодежи в возрасте до 34 лет – в докторантуре (– 11,6 %). Если в 2016 г. доля «молодых» докторантов составляла 10 %, то в 2020 г. – уже 5,4 %. Вышесказанное подчеркивает проблему «омолаживания» научных кадров, которую необходимо срочно решать с целью активизации процессов генерации новых научных, инновационных разработок и обеспечения роста наукоемкой, инновационной продукции.

В России численность аспирантов ежегодно, начиная с 2011 г., сокращается. Так, в 2010 г. число аспирантов составляло 157,4 тыс. чел., а в 2018 г. – только 90,8 тыс. чел. (– 42,3 %!). С 2010 по 2021 г. доля российских аспирантов – молодежи, в возрасте до 29 лет включительно, – ежегодно сокращалась. Так, в 2010 г. доля молодежи в аспирантуре составляла 84,8 %, а в 2021 г. – на 14,7 % меньше (70,1 %). Доля российской молодежи в докторантуре (в возрасте до 34 лет включительно) также, с 2010 по 2021 г., ежегодно сокращается: с 29,6 до 17,6 % соответственно (см. рис. 4). Это также свидетельствует о необходимости срочного решения проблемы «омолаживания» научных кадров в России.

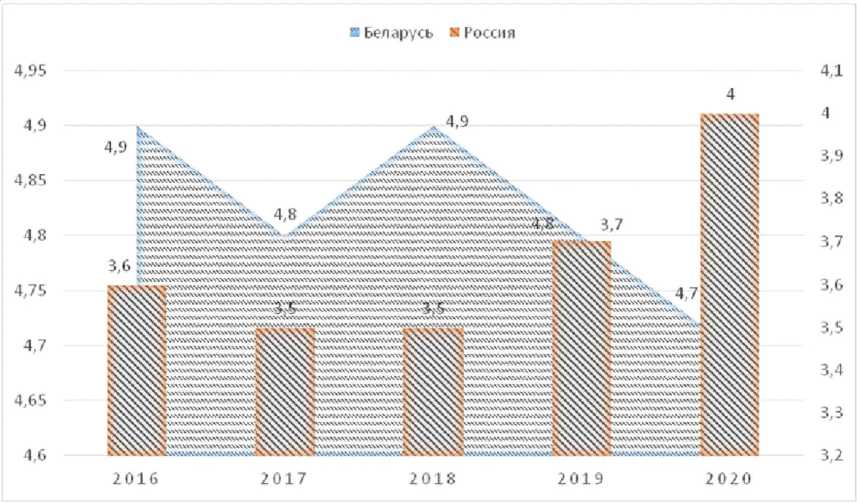

В целом расходы на образование в Беларуси и России находятся в пределах 4–5 % от ВВП, что соответствует среднему уровню и по странам СНГ, и по странам Евросоюза (см. рис. 5).

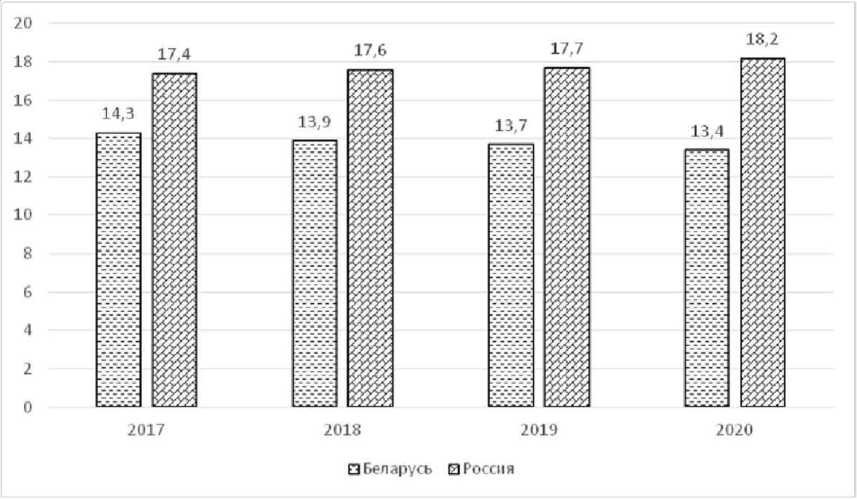

Тенденция сокращения численности наблюдается и среди студентов бакалавриата и магистратуры. Так, в учреждениях высшего образования Беларуси за 2017–2020 гг. число обучающихся (студентов и магистрантов) сократилось с 14,3 до 13,4 чел. соответственно.

В то же время в России данный показатель за 2017–2020 гг., наоборот, увеличился с 17,4 до 18,2 чел. соответственно (см. рис. 6).

Рис. 4. Структура аспирантов и докторантов – молодежи – в общей численности обучающихся, % Примечание. Составлено по: [Образование в Республике Беларусь, 2021; Беларусь и страны мира, 2020].

Рис. 5. Расходы на образование в Беларуси и России за 2016–2020 гг., % к ВВП

Примечание. Составлено по: [Образование в Республике Беларусь, 2021; Беларусь и страны мира, 2020].

Рис. 6. Количество студентов и магистрантов на 1-го штатного преподавателя учреждения высшего образования в Беларуси и России в 2017–2020 гг., чел.

Примечание. Составлено по: [Образование в Республике Беларусь, 2021; Беларусь и страны мира, 2020].

Увеличение количества обучающихся в вузах России обусловлено двумя факторами: во-первых, период 2017–2020 гг. совпал с выходом из демографической ямы 1990-х и общим увеличением числа абитуриентов. Во-вторых, с появлением в РФ новых профессиональных стандартов и изменением требований к квалификации, должности, опыту и компетенциям специалистов [Государственные профессиональные стандарты ... , 2022] стало очевидно, что для получения перспективы успешной карьеры будущему работнику необходимо иметь высшее образование, как минимум, двух уровней – бакалавриата и магистратуры.

Поскольку, как уже отмечалось выше, заработная плата является важнейшим стимулом для повышения эффективности труда, то авторы исследования считают необходимым рассмотреть статистические данные и по этому вопросу. Так, в Беларуси с 2017 по 2021 г. отмечено ежегодное сокращение коэффициента среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по виду экономической деятельности «Профессиональная, научная и техническая деятельность; из нее научные исследования и разработки» к средней по стране сократились за указанный период с 1,35 до 1,21 соответственно. В России также отмечено снижение данного коэффициента: с 1,69 в 2017 г. до 1,63 в 2021 году.

По виду экономической деятельности «Образование» за 2017–2021 гг. коэффициент зара- ботной платы к средней по стране остался условно постоянным: в Беларуси в пределах 0,67– 0,71, в России – 0,76–0,78 (см. рис. 7).

При анализе заработной платы работников, занятых в секторе НИОКР, и работников, занятых в образовательной сфере, также обращает на себя внимание следующий вопрос: обучение аспирантов (докторантов) осуществляют также и работники образовательных организаций, однако уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава относительно сектора НИОКР отличается в 2 раза.

Соответственно, одним из направлений повышения эффективности сектора НИОКР в целом и инновационной политики в Беларуси и России в частности может быть разработка общей программы интеграционного развития обеих стран в форме долгосрочной стратегии, подразумевающей объединение / альянс всех стейкхолдеров инновационного процесса [Лапыгин, 2012: 223].

Следует подчеркнуть, что идея интеграционного развития в сфере НИОКР весьма актуальна в свете современной «перезагрузки» экономических отношений между Россией и Беларусью, создания Союзного государства, утверждения 28 союзных программ по интеграции [Сергиенко, 2021] и «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» [Соловьев, 2021].

В связи с вышеизложенным, были проведены расчеты, данные по которым, исходя из системы предложенных авторами для анализа эффективности функционирования сектора НИОКР Союзного государства показателей, были систематизированы в таблице.

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы:

-

1. Сокращена доля государственных расходов на НИР в республиканском (федеральном) бюджете: в Беларуси – на 0,092 %, в России – на 0,04 %. Это свидетельствует о реструктуризации источников финансирования НИР организациями и необходимости активного поиска организаций-партнеров – субъектов реальной экономики, бизнеса – для реализации совместных, взаимовыгодных научных исследований.

-

2. Доля государственных расходов на НИР в ВВП Беларуси сокращена на 0,02 %, а в России произошло увеличение данного показателя на 0,04 %. Это может свидетельствовать о неэффективности / эффективности вложения государственных средств в науку соответственно. Инвестиции в инфраструктуру для выполнения НИР, социальное обеспечение работников в процессе создания НИР должны быть монетизированы в форме научной, инновационной продукции.

-

3. На 0,04 % в Беларуси увеличилась доля внутренних затрат на НИР в ВВП (0,54 % в 2020 г.), а в России данный показатель остался неизменным (1,1 %). Это свидетельствует о векторе наукоемкого, инновационного производства в обеих странах. Постепенно организации инвестируют собственные средства для проведения НИР с целью получения в средне- и долгосрочной перспективе конкурентоспособного продукта.

-

4. Выявлена низкая эффективность 2 затрат на НИР: коэффициент отдачи внутренних затрат на НИР сократился по Беларуси на 0,17 и составил 1,09 в 2020 г.; по России данный показатель сократился на 0,22 и составил в 2020 г. 2,36, то есть с 1 руб. вложенных денежных средств на выполнение НИР формируется 1,09 бел. руб. и 2,36 рос. руб. конечной наукоемкой продукции.

-

5. Производительность труда в секторе НИОКР и в Беларуси, и России ежегодно растет: за 5-летний период данный прирост составил $ 2,51 тыс. и $ 6,24 тыс. по анализируемым странам соответственно. Иными словами, в Беларуси 1 работник, занятый в секторе НИОКР, в 2020 г. создал $ 14,08 тыс., а в России – $ 56,48 тыс. наукоемкой продукции (услуг). Это обусловливает необходимость создания совместных научных коллективов и совместных научных, инновационных разработок для конвергенции данного показателя в межстрановом аспекте и в рамках направлений научно-инновационного развития Союзного государства.

-

6. Важным инструментом активизации научно-исследовательской, инновационной активности исследователей является их материальное стимулирование. В среднем на 1 работника, занятого в секторе НИОКР, в 2020 г. в Беларуси

Таблица

Показатели оценки эффективности развития сектора НИОКР Союзного государства за 2016–2020 годы

|

Показатели |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

Изменение 2020 к 2016 г. |

||

|

Абсол. |

Относит. |

|||||||

|

Доля расходов на НИР в общем объеме расходов республиканского (федерального) бюджета, % |

Беларусь |

1,39 |

1,54 |

1,26 |

1,29 |

1,30 |

-0,09 |

-6,62 |

|

Россия |

2,45 |

2,30 |

2,52 |

2,69 |

2,41 |

-0,04 |

-1,63 |

|

|

Доля расходов на НИР в ВВП, % |

Беларусь |

0,24 |

0,24 |

0,20 |

0,21 |

0,22 |

-0,02 |

-8,33 |

|

Россия |

0,47 |

0,41 |

0,40 |

0,44 |

0,51 |

0,04 |

8,51 |

|

|

Доля внутренних затрат на НИР в ВВП, % |

Беларусь |

0,50 |

0,58 |

0,60 |

0,58 |

0,54 |

0,04 |

8,00 |

|

Россия |

1,10 |

1,11 |

1,00 |

1,04 |

1,10 |

0 |

0 |

|

|

Объем НИР к затратам на НИР (коэффициент отдачи затрат) |

Беларусь |

1,26 |

1,18 |

1,03 |

1,04 |

1,09 |

-0,17 |

-13,49 |

|

Россия |

2,58 |

2,62 |

2,49 |

2,38 |

2,36 |

-0,22 |

-8,53 |

|

|

Объем НИР на 1 работника (производительность) |

Беларусь, тыс. бел. руб. / долл. США |

23,00 / 11,57 |

27,41 / 14,19 |

27,91 / 13,71 |

29,04 / 13,89 |

34,29 / 14,08 |

2,51 |

21,69 |

|

Россия, тыс. рос. руб. / долл. США |

3367,74 / 50,24 |

3770,52 / 64,62 |

3754,75 / 59,88 |

3951,30 / 61,04 |

4074,96 / 56,48 |

6,24 |

12,42 |

|

|

Объем финансирования расходов на НИР на 1 работника |

Беларусь, долл. США |

4400,4 |

5024,7 |

4473,9 |

4896,1 |

5285,6 |

885,2 |

20,12 |

|

Россия, долл. США |

8317,5 |

9148,1 |

9823,2 |

11071,9 |

11213,8 |

2896,3 |

34,82 |

|

Примечание. Составлено по: [Образование в Республике Беларусь, 2021; Беларусь и страны мира, 2020; Наука и инновационная деятельность ... , 2020].

приходилось $ 5,29 тыс. финансирования расходов на НИР, в России – $ 11,22 тыс. в год. Данный показатель за 5-летку увеличился в Беларуси на $ 0,86 тыс., в России – на $ 2,90 тыс.

Заключение

Авторами были рассмотрены следующие основные вопросы: 1) проблема воспроизводства научных кадров в системе высшего образования; 2) анализ рынка научных кадров; 3) эффективность функционирования сектора НИОКР Союзного государства.

Полученные в результате исследования данные позволили сделать следующие основные выводы.

Во-первых, государством и Беларуси и России уделяется внимание развитию сектора НИОКР, что характеризуется ростом финансирования расходов на науку.

Во-вторых, в обеих странах можно выделить ряд проблем, которые требуют координации усилий и незамедлительного решения:

-

1. Низкая отдача от вложенных средств на финансирование расходов на НИОКР в форме наукоемкой, инновационной продукции (путем коммерциализации результатов интеллектуальной

-

2. Низкая эффективность функционирования аспирантуры и докторантуры, формирующая барьеры для создания практико-ориентированной наукоемкой и инновационной продукции, обеспечивающей экономический и социальный эффекты от ее внедрения. Данная проблема может быть обусловлена недостаточным уровнем оплаты труда, формальным подходом научных руководителей при организации подготовки диссертационных исследований своих аспирантов, докторантов, а также низкой заинтересованностью (мотивацией) самих аспирантов и докторантов в подготовке диссертаций и их защите.

-

3. Существенное сокращение молодежи в аспирантуре и докторантуре в наших странах. Это обусловлено, во-первых, недостаточной материальной составляющей, во-вторых, необходимостью сильной мотивации к проведению диссертационного исследования, в-третьих, сложностями процедур апробации и последующего внедрения результатов диссертационных исследований в практику деятельности субъектов реальной экономики, бизнеса, социальной сферы.

деятельности). Эта проблема коррелирует с недостаточной степенью взаимодействия научнообразовательных организаций и субъектов реальной экономики и бизнеса. Решение этой проблемы позволило бы увеличить объем наукоемкой и инновационной продукции путем апробации результатов научных, инновационных проектов на базе организаций-партнеров с последующей их имплементацией в практические сферы деятельности.

Список литературы Анализ эффективности использования научного потенциала: кадровое обновление

- Аврамова Е. М., 2011. Рынок труда и система образования: трудности перевода сигналов // Общественные науки и современность. № 3. С. 51–61.

- Аврамова Е. М., Верпаховская Ю. Б., 2006. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания // Социологические исследования. № 6. С. 37–46.

- Армстронг М., Стивенс Т., 2007. Оплата труда: Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс. 512 с.

- Астратова Г. В., Климук В. В., 2022a. Исследование эффективности труда профессорско-преподавательского состава университетов // Экономика труда. Т. 9, № 3. С. 655–674. DOI: 10.18334/et.9.3.114351

- Астратова Г. В., Климук В. В., 2022б. К вопросу об эффективности и результативности труда научных работников R&D сектора // Вестник евразийской науки. Т. 14, № 1. URL: https://esj.today/PDF/01ECVN122.pdf (дата обращения: 03.06.2022).

- Беларусь и страны мира: стат. сб., 2020. Минск. 310 c. URL: https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/f64/f648db874ee3f872c7b7028f0d03a383.pdf (дата обращения: 07.12.2021).

- Богдан Н. И., 2013. Эффективность инновационной политики Беларуси: проблемы и пути развития // Белорусский экономический журнал. № 2. С. 84–101.

- Володин В., 2020. Зарплата доцента в вузах – 30 тысяч, зарплата ректора – до миллиона! URL: https://www.business-gazeta.ru/article/481265 (дата обращения: 07.06.2021).

- Воронецкая Л. Г., 2018. Сравнительный анализ финансирования науки и оплаты труда научных работников в России, Беларуси и других странах // Вестник Прикамского социального института. № 1 (79). С. 62–71.

- Выпускники среднего профессионального и высшего образования на российском рынке труда: информ. бюл., 2020 / М. В. Лопатина, Л. А. Леонова, П. В. Травкин, С. Ю. Рощин, В. Н. Рудаков ; под науч. ред. С. Ю. Рощина, В. Н. Рудакова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Издат. дом Высшей школы экономики. 72 с.

- Высшее образование и рынок труда в цифровой экономике: развитие математических методов и средств исследования сложных экономических систем: монография, 2021 / Г. В. Астратова, Е. Б. Бедрина, В. А. Ларионова, Г. В. Пошехонова, Т. К. Руткаускас, Е. В. Синицын, М. Г. Синякова, А. В. Толмачев ; под общ. ред. Г. В. Астратовой. – М.: Перо. 342 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47146122 (дата обращения: 01.02.2022).

- Галиуллин Х. Я., Ермаков Г. П., Симонова М. В., 2017. Понятие эффективности труда // Экономика труда. T. 4, № 3. C. 183–196. DOI: 10.18334/et.4.3.38263

- Государственные профессиональные стандарты Министерства труда 2021 года, 2022. URL: https://urist50.ru/download/professionalnye-standarty/ (дата обращения: 30.05.2022).

- Духнич Ю., Гриффин Р., 2018. Интеллектуальный капитал: составляющие, управление, оценка. 24.01.2018. URL: https://www.cfin.ru/management/strategy/competit/Intellectual_Capital.shtml (дата обращения: 17.12.2021).

- Заработная плата преподавателей российских вузов и эффективный контракт: информ. бюл., 2021 / В. Н. Рудаков ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ. 32 с.

- Иноземцев В. Л., 2003. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. М.: Экономика. 776 с.

- Калугин В. В., 2017. Из истории организации, планирования и координации научных исследований в СССР. Ч. III. Научно-технический комплекс СССР, сравнительная характеристика и распределение НИР, ОКР и научных учреждений в СССР (1969–1975 годы) // История и педагогика естествознания. № 4. С. 45–51.

- Как платят профессорам. Глобальное сравнение систем вознаграждения и контрактов, 2012 / под ред. Ф. Альтбаха, Л. Райсберг, М. Юдкевич, Г. Андрущака, И. Пачеко ; пер. с англ. Е. Сивак ; под науч. ред. М. Юдкевич. М.: Издат. дом Высшей школы экономики. 439 с.

- Квинт В. Л., Бодрунов С. Д., 2021. Стратегирование трансформации общества: знание, технологии, ноономика. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте. 351 с.

- Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Митрофанова Е. А., Ловчева М. В., 2019. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / под ред. А. Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М. 524 с.

- Кибанов А. Я., Дмитриева Ю. А., 2013. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда. М.: ГУУ. 229 с.

- Киенко Е. В., Морозова И. С., 2010. Специфика самореализации личности в профессиональной деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета. № 3 (43). С. 69–78.

- Климук В. В., Никишова А. В., Комаров О. Е., 2016. Методика оценки результативности работы профессорско-преподавательского состава вузов (рейтинговая система) // Вестник высшей школы (Almamater). № 11. С. 79–83.

- Коростылева Людмила Алексеевна, 2001. Психология самореализации личности: (Основные сферы жизнедеятельности): дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01. СПб. 398 c.

- Лапыгин Ю. Н., 2012. Инновационный процесс и стейкхолдеры // Статистика и экономика. № 3-2. С. 222–225.

- Муравьева Т. Н. и др., 1976. Характеристика научно-исследовательских работ и научных учреждений СССР // Стат. обз. ВНТИЦентраза 1975 г. М. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь: стат. сб., 2020. Минск. URL: http://www.scienceportal.org.by/upload/2020/Sep/Scienceand-innovation-development-BY2020.pdf (дата обращения: 09.12.2021).

- Образование в Республике Беларусь, 2021. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 40 с.

- Охотников О. В., Казакова Ю. Е., 2019. Трудоустройство выпускников вуза как проблема системы российского образования // Вестник Уральского федерального университета. Серия: Экономика и управление. Т. 18, № 3. С. 431–449. DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.3.022

- Ратай Т. В., 2018. Рейтинг ведущих стран мира по затратам на науку. 24.07.2018. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/221869863 (дата обращения: 04.12.2021).

- Романюк Ф. А., Леонович И. И., Лойко Л. И., 2006. Научный потенциал и проблемы его эффективного использования // Вестник Белорусского национального технического университета. № 1. С. 5–9.

- Салтыков Б. Г., 2002. Реформирование российской науки: анализ и перспективы // Отечественные записки. № 7. URL: https://magazines.gorky.media/oz/2002/7/reformirovanie-rossijskoj-nauki-analiz-iperspektivy.html

- Сапунов В., 2022. Западные санкции – беда для ректоров, шанс для российского высшего образования. 18.03.2022. URL: https://36on.ru/news/authcolumns/103322-zapadnye-sanktsii-beda-dlyarektorov-shans-dlya-rossiyskogo-vysshegoobrazovaniya (дата обращения: 30.06.2022).

- Сергиенко О., 2021. Интеграции открыли путь. 05.11.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5063223 (дата обращения: 07.12.2021).

- Соловьев В., 2021. Две страны – одна экономика. В каких сферах договорились интегрироваться Россия и Белоруссия. 10.09.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4980416?from=doc_vrez (дата обращения: 07.12.2021).

- Суховей А. Ф., Голова И. М., 2020. Дифференциация стратегий инновационного развития регионов как условие повышения эффективности социально-экономической политики в РФ // Экономика региона. Т. 16, вып. 4. С. 1302–1317. DOI: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-20

- Татаркин А. И., Пилипенко Е. В., 2007. Экономика знаний: проблемы теории и методологии. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН. 284 с.

- Черноскутов В. Е., 2015. Актуальные проблемы трудоустройства студентов и выпускников вузов // Развитие территорий. 2015. № 2 (2). С. 22–25.

- Moretti E., Per Thulin, 2013. Local Multipliers and Human Capital in the United States and Sweden // Industrial and Corporate Change. Vol. 22, № 1. P. 339–362. DOI: 10.1093/icc/dts051