Анализ эффективности лечения hallux valgus методом чрескостного остеосинтеза по результатам компьютерной подографии

Автор: Гохаева А.Н., Щуров В.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные о характере распределения функциональной статической нагрузки на различные зоны стопы у больных с hallux valgus до и после лечения методом чрескостного остеосинтеза. Исследования проведены с помощью метода компьютерной подографии у 23 больных, пролеченных в ФГУ РНЦ «ВТО». Показано, что в результате лечения произошло увеличение опорности стоп и перераспределение статической функциональной нагрузки с нормализацией нагрузки на головку первой плюсневой кости.

Чрескостный остеосинтез, компьютерная подография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121135

IDR: 142121135

Текст научной статьи Анализ эффективности лечения hallux valgus методом чрескостного остеосинтеза по результатам компьютерной подографии

Hallux valgus – многокомпонентная деформация переднего отдела стопы, характеризующаяся изменением взаиморасположения первой плюсневой кости и фаланги пальца и сопровождающаяся распластанностью переднего отдела стопы. Возникшие деформации приводят к нарушению свода стопы и, как следствие, к статической перегрузке плюсневых костей. В этой зоне появляется высокое давление на опорную поверхность стопы с развитием болевого синдрома и образованием «натоптышей», что указывает на уплощение переднего свода стопы. Как известно из литературных данных, нагрузки на головки второй-пятой плюсневых костей равны друг другу и в два раза меньше, чем нагрузка на головку первой плюсневой кости. Своими анатомическим исследованиями переднего отдела стопы С.Ф. Годунов (1949) установил, что наибольшая нагрузка воспринимается головкой первой плюсневой кости, головки остальных плюсневых костей нагружаются почти равномерно, а также обнаружил сводчатое расположение плюсневых костей на тех стопах, которые не подвергались нагрузке длительное время. Некоторые авторы считают опорными головки второй и третьей плюсневых костей. Исследования здоровых стоп Н.П. Черниной с соавт. (1960) с использованием электродинамо-графической стельки показали, что при равномерной опоре на обе ноги максимальная нагрузка падает на головки первой и третьей-четвертой плюсневых костей [1].

Настоящее исследование выполнено с целью количественной оценки характера распределения функциональной статической нагрузки на различные зоны стопы у больных с hallux valgus до и после лечения данной патологии методом чрескостного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 10 здоровых женщин в возрасте от 35 до 52 лет (контрольная группа) и 23 пациентки (возраст - 47±4,2 лет), имеющих вальгусную деформацию стоп с различной степенью деформации первого пальца стопы (42

стопы). С первой степенью заболевания было 10 пациентов (18 стоп); со второй степенью деформации - 9 человек (18 стоп); с третьей степенью деформации – 3 (6 стоп). Все пациенты обследованы до лечения в клинике и в различ- ные сроки (до 17 мес.) после его окончания.

С целью устранения деформации первого пальца стопы все пациенты пролечены методом чрескостного остеосинтеза: при первой степени деформации производилась остеотомия дистального отдела первой плюсневой кости с использованием монолокального остеосинтеза; при второй и третьей степенях деформации – двойная корригирующая остеотомия первой плюсневой кости с использованием билокально-го остеосинтеза [4].

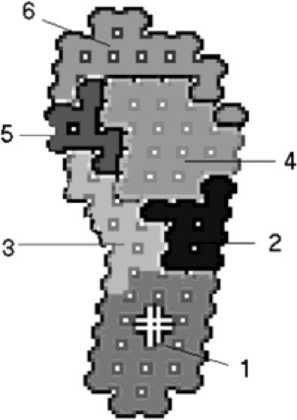

Обследование пациентов проведено с помощью компьютерной биомеханической установки для подографии фирмы «Биоимитатор» (С-Петербург). Под опорной поверхностью стопы были расположены специальные стельки с сенсорными измерительными датчиками. Обследование больных проводилось в позе стоя в течение 10 сек. Оценка производилась по шести зонам нагружения стопы: 1 - пяточный бугор, 2 -основание пятой плюсневой кости, 3 - медиальная поверхность среднего отдела стопы, 4 – го- ловки средних плюсневых костей, 5 - головка первой плюсневой кости, 6 - область пальцев.

Рис. 1. Схема расположения оцениваемых зон нагружения опорной поверхности стопы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При hallux valgus первой степени показатель опорности стопы соответствовал норме (100 %), но при этом обнаружено перераспределение нагрузки по зонам, отличающееся от нормы (табл. 1). Например, нагрузка на пяточный бугор достоверно снижена на 30 % за счет достоверного увеличения нагрузки на 4 зону на 14,8 % (головки средних плюсневых костей) и головку первой плюсневой кости на 5,4 % (5 зона). Кроме того, выявлены зоны повышенного нагружения внутреннего отдела стопы (2,3 %) и пальцев (6,4 %).

При второй степени деформации опорность стопы стала ниже на 6 %, нагрузка на пяточный бугор составила 65,6 %. При этом отмечалась повышенная нагрузка продольного свода стопы (3,2 %) и увеличение нагрузки головок средних плюсневых костей в два раза за счет снижения нагрузки на область наружной поверхности стопы в 1,5 раза.

При третьей степени деформации нагрузка на пяточный отдел составила 41,8 % от уровня нормы. При этом нагрузка на головки средних плюсневых костей достоверно увеличена в четыре раза по сравнению с нормой за счет снижения нагрузки на головку первой плюсневой кости в три раза.

Анализ результатов лечения вальгусной деформации первого пальца стопы с применением монолокального остеосинтеза при первой степени показал, что опорность стопы не изменилась и составила 100 % (табл. 2). При этом увеличилась нагрузка на пяточный отдел стопы на 16,1 %, снизилась нагрузка на головку первой плюсневой кости и средний отдел стопы, что соответствует нормальному распределению нагрузок.

При второй степени деформации опорность стопы увеличилась на 5,6 %. В результате лечения с применением билокального остеосинтеза произошло увеличение нагрузки на область основания пятой плюсневой кости в 4 раза и снижение нагрузки на головки средних плюсневых костей. Выявлено относительное увеличение нагрузки на область головки первой плюсневой кости в 3,5 раза.

Таблица 1

Распределение нагрузки на различные отделы стопы до лечения (%)

|

Группы обследуемых |

Отделы стопы |

Опорность стопы (%) |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

||

|

Здоровые (12) |

81,8±2,3 |

3,6±1,2 |

0,0 |

8,8±1,5 |

4,7±1,2 |

1,0±0,7 |

100,0 |

|

I степень деформации (11) |

52,1±9,6 p ≤ 0,01 |

5,7±2,6 |

2,3±1,2 |

23,5±6,2 p ≤ 0,05 |

10±4,5 |

6,4±3,4 |

100 |

|

II степень деформации (14) |

65,6±6,0 p ≤ 0,05 |

1,9±1,0 |

3,2±2,3 |

16,8±5,2 |

4,5±2,2 |

2,2±1,4 |

94,2 |

|

III степень деформации (6) |

41,8±6,7 p ≤ 0,01 |

3,8±2,6 |

2,1±1,4 |

36,5±2,7 p ≤ 0,01 |

1,6±0,6 |

1,2±1,2 |

87 |

Примечание. Достоверность различий дана по сравнению с нормой: 1 - пяточный бугор, 2 - основание пятой плюсневой кости, 3 - медиальная поверхность среднего отдела стопы, 4 – головки средних плюсневых костей, 5 - головка первой плюсневой кости, 6 - область пальцев.

Таблица 2

Распределение нагрузки на отделы стопы после лечения (%)

|

Группы обследуемых |

Отделы стопы |

Опорность стопы (%) |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

||

|

Здоровые (12) |

81,8±2,3 |

3,6±1,2 |

0,0 |

8,8±1,5 |

4,7±1,2 |

1,0±0,7 |

100,0 |

|

I степень деформации (11) |

68,2±5,0 |

3,1±3,0 |

0 |

24,4±2,6 |

4,3±4,3 |

0 |

100 |

|

II степень деформации (14) |

67,0±3,9 |

7,4±1,3 |

0,2±0,1 |

9,4±1,4 |

15,8±4,2 p ≤ 0,05 |

0 |

99,8 |

|

III степень деформации (6) |

65,3±5,6 p ≤ 0,05 |

5,3±1,9 |

1,2±1,2 |

13,1±4,1 p ≤ 0,01 |

13,4±5,6 p=0,05 |

1±1 |

99,3 |

Примечание. Достоверность различий дана по сравнению с нормой: 1 - пяточный бугор, 2 - основание пятой плюсневой кости, 3 - медиальная поверхность среднего отдела стопы, 4 – головки средних плюсневых костей, 5 -головка первой плюсневой кости, 6 - область пальцев.

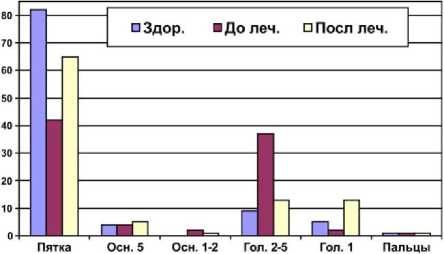

У больных с третьей степенью деформации 1-го пальца после лечения опорность стопы возросла с 87 % до 99,3 %. Нагрузка на пяточный отдел стопы увеличилась на 23,5 %, снизилась нагружаемость головок средних плюсневых костей на 23,4 % за счет увеличения нагрузки на головку первой плюсневой кости на 11,8 % (рис. 2).

Рис. 2. Распределение статической нагрузки на различные зоны опорной поверхности стоп у здоровых обследуемых и у пациентов с 3 степенью деформации первого пальца до и после лечения

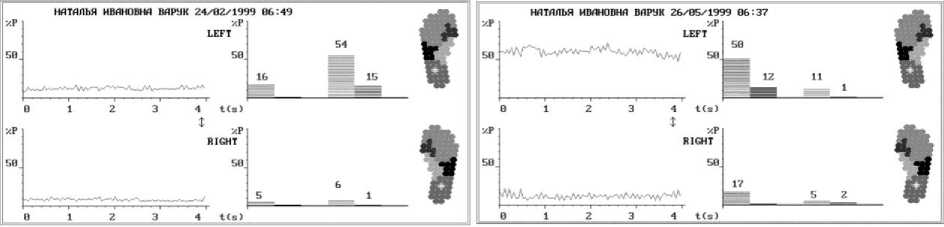

Например, у больной В., 35 лет, с вальгусной деформацией 2 степени была увеличена нагрузка на зону головок средних плюсневых костей, особенно на левой конечности (рис. 3). Уже че- рез 1 месяц после окончания лечения выявлено снижение статической нагрузки на эту зону и соответствующее увеличение нагрузки на область пяточного бугра.

Таким образом, наши исследования показали, что у женщин старше 30 лет при вальгусной деформации первого пальца стопы отмечается перегрузка зоны головок 2-5 плюсневых костей при снижении нагрузки на зону головки 1-й плюсневой кости и на задний отдел стопы по сравнению со здоровыми сверстницами. Это приводит к нарушению опороспособности стопы. Восстановление правильного распределения нагрузки на зоны опорной поверхности переднего отдела стопы позволяет увеличить опорность пятки и нормализовать статическую опороспособность переднего отдела стопы. После устранения деформации переднего отдела стопы, а именно ее первого луча, происходит перераспределение нагрузки в области переднего отдела стопы за счет увеличения нагрузки на головку первой плюсневой кости, что особенно выражено при второй и третьей степенях деформации, тем самым создавая передневнутреннюю точку опоры при поперечно-распластанной деформации стопы.

|* -| select zone [o] move 0 eng mt [Гб] print |PgDn[ next fun |ESC| quit I* ~l select zone [o] move 0 eng mt |Гб| print [PgDn^ next fun |ESC| quit а б

Рис. 3. Подограмма больной В. до лечения (а) и после его окончания (б)