Анализ эффективности применения травопроста с консервантом поликвадом в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой

Автор: Петрова Ю.В., Веселова Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Материалы всероссийской недели науки с международным участием

Статья в выпуске: 3 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить эффективность и переносимость применения травопроста и тимолола в лечении пациентов с начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), а также влияние консерванта на состояние роговицы. Материал и методы. Под наблюдением находились 30 пациентов с диагнозом ПОУГ. Пациенты группы 1 (24 глаза) получали 0,004%-ный раствор травопроста, пациенты группы 2 (16 глаз) — 0,5%-ный раствор тимолола малеата. Пациенты из группы 1 получали травопрост с консервантом поликвадом в том же режиме инстилляции. Через 3 месяца после смены препарата пациентам проводили исследование роговицы методом лазерной сканирующей конфокальной томографии. Результаты. У пациентов группы 1 внутриглазное давление (ВГД) снизилось с 33±3 мм рт.ст. до 18±2 мм рт.ст, в группе 2 — с 32±2 мм рт.ст. до 21±1,5 мм рт.ст. После трех месяцев применения травопроста с поликвадом общее количество клеток эпителия роговицы увеличилось до 6231 ±415 кл/мм2, признаки отека не выявлялись в 18 из 24 глаз, в 6 случаях отек эпителия роговицы уменьшился, уменьшилось количество «ярких» кератоцитов, клетки эндотелия хорошо визуализировались, имели гексагональную форму. Заключение. Применение травопроста у больных ПОУГ позволяет получить выраженный гипотензивный эффект по сравнению с тимололом. Применение травопроста с поликвадом улучшает состояния эпителия и передних слоев стромы роговицы больных глаукомой, способствует уменьшению жалоб пациентов на ощущение инородного тела за веками, зрительный дискомфорт и покраснение глаз.

Бензалкония хлорид, гистоморфологические изменения ткани роговицы, первичная открытоугольная глаукома, поликвад

Короткий адрес: https://sciup.org/14918147

IDR: 14918147

Текст научной статьи Анализ эффективности применения травопроста с консервантом поликвадом в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой

-

1 Вв едение. В настоящее время в России зарегистрировано более 1 млн слепых и слабовидящих больных, и количество пациентов с глаукомой продолжает увеличиваться. Несмотря на то, что существуют методы ранней диагностики, терапевтического и хирургического лечения глаукомы, количество пациентов, потерявших зрение, с каждым годом становится все больше. К сожалению, первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) характеризуется бессимптомным течением, поздней обращаемостью больных и неуклонным прогрессированием даже при достигнутом целевом уровне внутриглазного давления (ВГД), что и обуславливает высокую инвалидизацию больных.

Согласно рекомендациям Российского глаукомного общества, врачу следует придерживаться следующей тактики по снижению ВГД в зависимости от стадии заболевания: при начальной стадии глаукомы достаточно снизить ВГД на 20% от исходного, при развитой стадии глаукомы ВГД должно быть снижено на 30%, а при далеко зашедшей стадии — на 40% от исходных цифр [1].

Кроме того, по рекомендациям Российского глаукомного общества, лечение впервые выявленной глаукомы следует начинать с монотерапии препаратами первого выбора, к которым относятся аналоги простагландинов F2-α и β-блокатры. Аналоги простагландинов позволяют снизить ВГД на 25-33% при режиме инстилляции препарата один раз в сутки [2]. Препараты группы β-адреноблокаторов снижают ВГД на 20-25% при режиме применения 2 раза в сутки.

При недостаточной эффективности монотерапии, то есть при недостижении целевого уровня внутриглазного давления, показаны смена препарата или добавление второго препарата. Как правило, уже через 5 лет после установления диагноза ПОУГ больные получают лечение двумя и более препаратами.

Длительное применение препаратов, содержащих консерванты, может приводить к возникновению побочных явлений [3, 4]. Пациенты начинают предъ-

являть жалобы на дискомфорт, чувство жжения или песка в глазах, покраснение глаз, ощущение инородного тела под веками. В некоторых случаях побочные эффекты могут быть настолько выражены, что приводят к самостоятельной отмене пациентом препарата и, следовательно, к более быстрому прогрессированию заболевания [3, 4]. Бензалкония хлорид (БХ) является наиболее используемым консервантом в офтальмологии, обладает цитотоксичностью и может вызывать гибель клеток в зависимости от дозы. Длительное воздействие БХ на роговицу может привести к потере бокаловидных клеток, нестабильности слезной пленки и последующему развитию синдрома сухого глаза. Любое изменение морфологии роговицы приводит к нарушению её оптических свойств и тем самым к снижению остроты зрения. Конфокальная микроскопия является одним из наиболее широко распространённых методов неинвазивного контроля состояния роговицы, исследования ее структурных особенностей, а также мониторинга диффузии лекарственных препаратов и гиперосмотических агентов в биоткань [3–5].

В настоящее время применение препаратов, не содержащих БХ, позволяет избежать связанных с ним побочных эффектов. Заменой бензалкония хлорида является поликвад (поликватерний-1, PQ-1). Как и БХ, он относится к группе детергентных консервантов, но его полимерная гидрофобная макромолекула позволяет избежать характерных цитотоксических свойств. Обладая широким спектром антибактериальной активности, поликвад не оказывает заметного влияния на цитокинетическую и митотическую активность эпителиальных клеток. Механизм действия заключается в его связывании с бактериальными клетками, в то время как эпителиальные клетки поверхности глаза отталкивают молекулы консерванта. Используемая концентрация в препаратах составляет 0,001 %, что существенно ниже, чем у БХ (0,0040,025%).

Цель: оценить эффективность и переносимость применения травопроста и тимолола в лечении пациентов с начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы, а также влияние консерванта на состояние роговицы.

Материал и методы. Данное исследование проводилось на базе Клиники глазных болезней ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Минздрава России в 2014 г. Под наблюдением находились 30 пациентов (40 глаз), из них 18 (60%) — женщины, 12 (40%) — мужчины, в возрасте от 45 до 70 лет с диагнозом «впервые выявленная первичная открытоугольная начальная глауком»а и отсутствием компенсации ВГД. Из них с I стадией глаукомы 20 пациентов (66%) и со II стадией глаукомы 10 больных (34%).

Все пациенты были выделены в две группы в зависимости от получаемого лечения: пациенты группы 1 (24 глаза) получали травопрост (0,005% раствор, режим инстилляции — 1 раз в сутки), пациенты группы 2 (16 глаз) получали тимолол (0,5% раствор, режим инстилляции — 2 раза в сутки). У больных была впервые диагностирована глаукома и подбор препарата проводился на основании данных о стадии процесса и с учетом ожидаемой степени гипотензивного эффекта.

Для определения стадии глаукомы и степени компенсации процесса пациентам проводили стандартные офтальмологические исследования, периметрию, регистрацию зрительных вызванных потенциалов, пахиметрию роговицы и ретинотомографию диска зрительного нерва. ВГД измерялось по Маклакову грузом массой 10 граммов дважды в сутки: в семь часов утра и в семь часов вечера в течение периода госпитализации, через 1 неделю, а затем ежемесячно в течение трех месяцев.

Если в течение одного месяца после назначения терапии у больных не достигался целевой уровень ВГД, больным назначалась фиксированная комбинация травопроста и тимолола и их исключали из исследования.

Первоначально пациенты группы 1 получали травопрост с БХ, срок использования данной формы больными ПОУГ составил от 3 до 10 месяцев. В связи с появлением на рынке лекарственных препаратов травопроста с консервантом поликвадом, пациентам был назначен травопрост с консервантом PQ-1 в том же режиме инстилляции. Через 3 месяца после смены препарата пациентам проводили исследование роговицы методом лазерной сканирующей конфокальной томографии. Использовали Heidelberg Retina Tomograph (HRT-II) c роговичным модулем Rostok Cornea Module (RCM) (Heidelberg Engineering GmbH, Германия), позволяющий получать послойное изображение роговицы, лимба и конъюнктивы, а также производить подсчет клеток эпителия и внутрироговичную пахиметрию. Применялся мануальный режим обследования, подсчет клеток для каждого клеточного слоя осуществлялся полуавтоматически. В результате послойного конфокального лазерного сканирования мы получали серию сканов роговицы с возможностью наблюдения каждого отдельного слоя. Оценивали морфологию и плотность эпителиальных и эндотелиальных клеток, а также морфологию стромы роговицы.

Для статистической обработки данных использовался пакет программ Statistika 7.0.

Результаты. У пациентов, получавших лечение, наблюдали следующую динамику внутриглазного давления. У пациентов группы 1, которым был назначен травопрост, ВГД до лечения составляло 31±3 мм рт.ст. На фоне гипотензивной терапии внутриглазное давление снизилось до целевого уровня и составило 18±2 мм рт.ст.

В группе пациентов, которым была назначена монотерапия β-адреноблокаторами (группа 2), ВГД снизилось с 32±2 мм рт.ст. до 21±1,5 мм рт.ст. У части пациентов группы 2 (4 глаза) целевой уровень ВГД в течение месяца достигнут не был. Назначение фиксированной комбинации травопроста и тимолола позволило снизить ВГД до целевого уровня в течение последующего месяца.

При назначении препаратов учитывалось наличие побочных явлений, поскольку эти факторы могли повлиять на комплаенс больных и, следовательно, на результаты лечения. На фоне лечения травопростом с БХ наблюдалась гиперемия конъюнктивы (11 глаз), зуд (6 глаз), периодически возникающее ощущение инородного тела за веками (14 глаз) и зрительный дискомфорт (3 глаза), однако интенсивность побочных явлений не была достаточной для отмены препарата. После трех месяцев инстилляций травопроста с поликвадом количество жалоб уменьшилось, сохранялась легкая гиперемия конъюнктивы (6 глаз), зуд (2 глаза) и периодически возникающее ощущение инородного тела за веками (7 глаз).

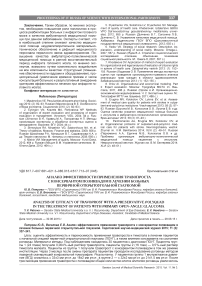

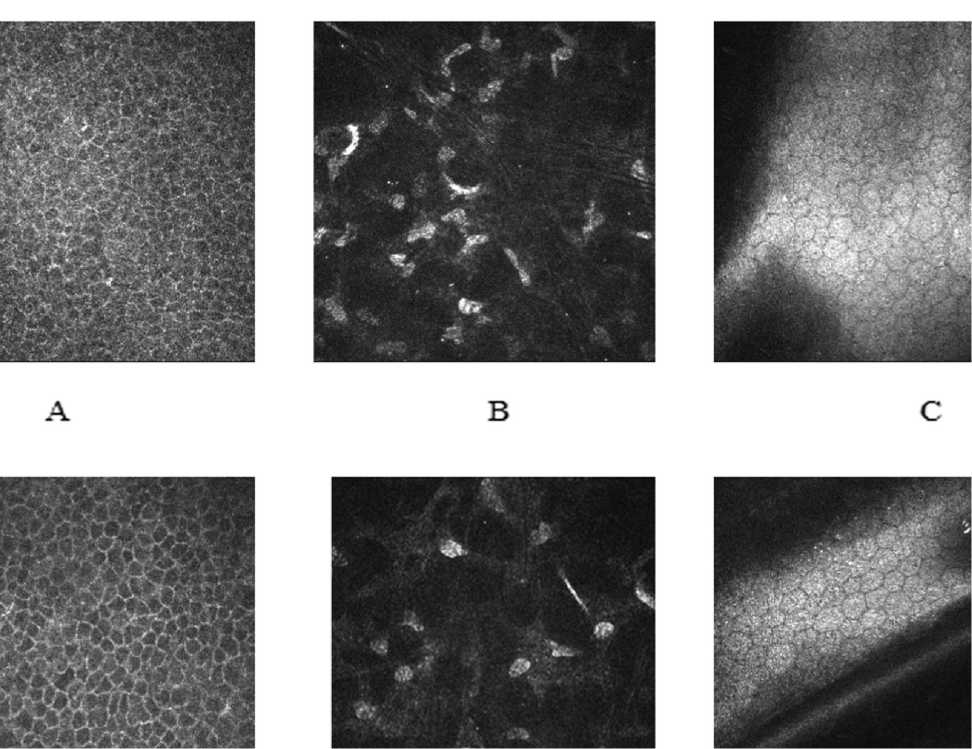

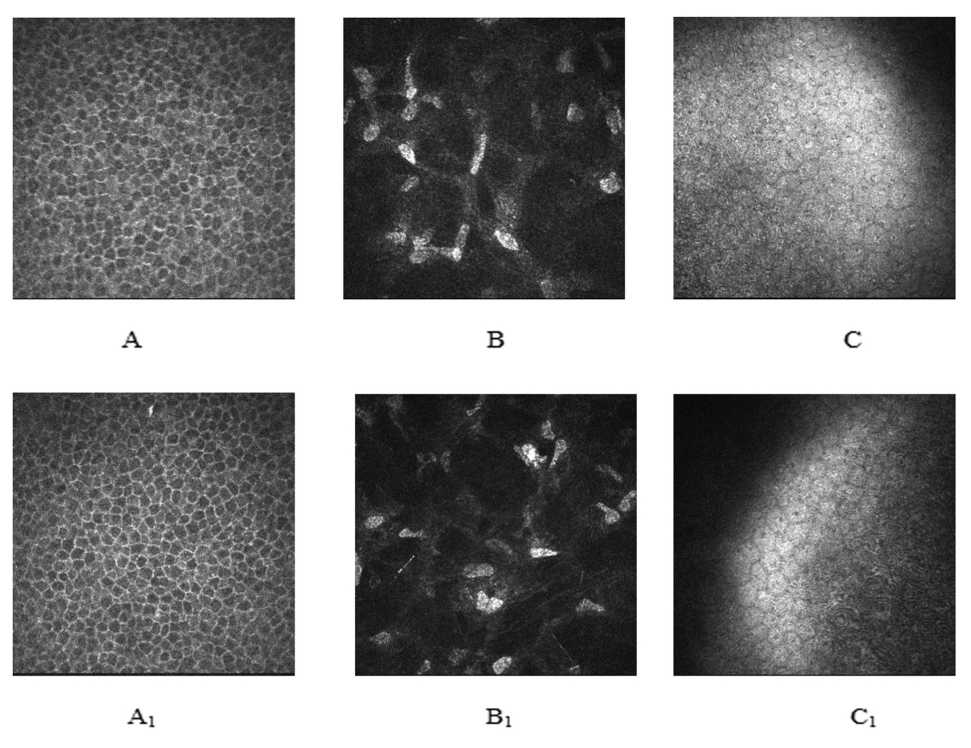

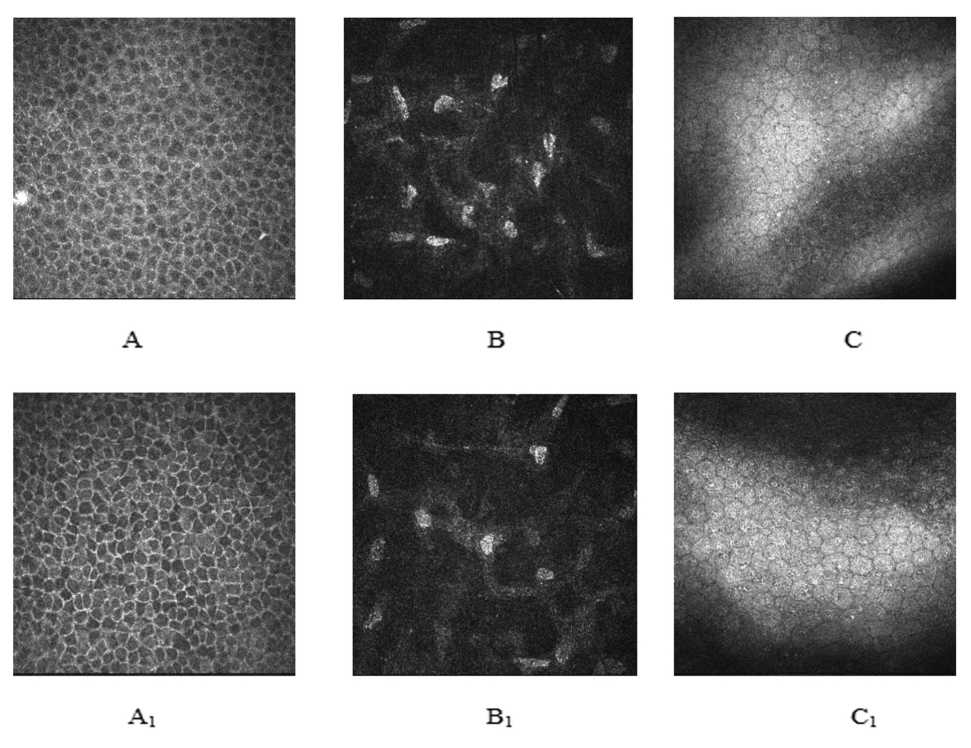

По данным конфокальной лазерной томографии у пациентов, получавших травопрост с БХ, плотность эпителиальных клеток до начала исследования составляла 4723±310 кл/мм2. Эпителий под действием бензалкония хлорида подвергся частичной десква-мации, выявлены отек, патологическая рефлективность и измененная форма клеток. На томограммах (рис. 1, 2, 3) видно, что клетки эпителия до изменения терапии имели неправильную форму, были увеличены в размерах, границы между ними размыты. После трех месяцев применения травопроста с PQ-1 общее количество клеток эпителия роговицы увеличилось и составило 6231±415 кл/мм2, признаки отека не выявлялись в 18 из 24 глаз, в шести случаях отек эпителия роговицы уменьшился.

Обсуждение. Структурных изменений стромы роговицы у больных, получавших травопрост с БХ, не было выявлено, однако отмечалось наличие большого количества активированных кератоцитов с яркими ядрами и визуализируемыми цитоплазматическими отростками в поверхностных слоях. Перевод на терапию травопростом с PQ-1 способствовал уменьшению количества «ярких» кератоцитов, клетки эндотелия роговиц больных ПОУГ в основном сохраняли свою форму и размер, однако в 17 из 24 глаз визуализация их была несколько затруднена из-за отека эпителия роговицы. После применения травопроста с PQ-1 клетки эндотелия хорошо визуализировались, имели гексагональную форму.

На рис. 1–3 представлены данные конфокальной микроскопии роговицы больных, которые получали травопрост с БХ в течение различных временных промежутков (3 месяца, 6 месяцев и 10 месяцев). Наиболее выраженные гистоморфологические изменения ткани роговицы наблюдались у пациентов, получавших травопрост с БХ более десяти месяцев. Восстановление структуры роговицы после перевода на травопрост с PQ-1 в основном достигалось у лиц, получавших травопрост с БХ менее трех месяцев.

Заключение. Применение травопроста у больных ПОУГ позволяет получить выраженный гипотензивный эффект по сравнению с тимололом.

Гистоморфологические изменения ткани роговицы, происходящие на фоне медикаментозной терапии травопростом, можно объяснить неблагоприятным воздействием консерванта (бензалкония хлорида), входящего в состав лекарственной формы. При замене консерванта на менее токсичный полик-

Рис. 1. Конфокальная микроскопия роговицы: A — эпителий (глубина 20 мкм), B — передняя строма (глубина 92 мкм) и C — эндотелий (глубина 598 мкм) на фоне использования траватана с БХ в течение 10 месяцев; A1 — эпителий (глубина 20 мкм), B1 — передняя строма (глубина 94 мкм) и C1 — эндотелий (глубина 587 мкм) через 3 месяца после перевода на траватан с

PQ-1 (больной П. 62 лет)

Рис. 2. Конфокальная микроскопия роговицы: A — эпителий (глубина 24 мкм), B — передняя строма (глубина 90 мкм) и C — эндотелий (глубина 586 мкм) на фоне использования траватана с БХ в течение 6 месяцев; A1 — эпителий (глубина 22 мкм), B1 — передняя строма (глубина 94 мкм) и C1 — эндотелий (глубина 583 мкм) через 3 месяца после перевода на траватан с PQ-1 (больная Ш. 67 лет)

Рис. 3. Конфокальная микроскопия роговицы: A — эпителий (глубина 22 мкм), B — передняя строма (глубина 96 мкм) и C — эндотелий (глубина 577 мкм) на фоне использования траватана с БХ в течение 3 месяцев; A1 — эпителий (глубина 23 мкм), B1 — передняя строма (глубина 94 мкм) и C1 — эндотелий (глубина 573 мкм) на фоне использования и через 3 месяца после перевода на траватан с PQ-1 (больной С. 58 лет)

вад зафиксировано улучшение состояния эпителия и передних слоев стромы роговицы больных ПОУГ.

Список литературы Анализ эффективности применения травопроста с консервантом поликвадом в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой

- Национальное руководство по глаукоме для практических врачей, под ред. Е.А. Егорова, Ю. С, Астахова, А. Г. Щуко. М.: Гэоэтар-Медиа, 2011; с. 9-12

- Егоров Е.А. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии. М.: Литера, 2004; 953 с.

- Петров С.Ю., Сафонова Д.М. Консерванты в офтальмологических препаратах: от бензалкония хлорида к поликватернию. Клиническая офтальмология 2014; 2: 97-108

- Ammar DA, Noecker RJ, Kahook MY. Effects of benzalkonium chloride-preserved, polyquad-preserved, and sofZia-pre-served topical glaucoma medications on human ocular epithelial cells. Adv Ther 2010; 27: 837-845

- Аветисов С.Э., Егорова Г.Б., Федоров А.А., Бобровских Н.В. Конфокальная микроскопия роговицы. Сообщение 1: Особенности нормальной морфологической картины. Вестник офтальмологии 2008; 3: 3-5.