Анализ эффективности ввода новых горизонтальных скважин с МГРП на неоднородных коллекторах Ачимовской толщи

Автор: Терехин Егор Владиславович, Нанишвили Ольга Александровна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен анализ эффективности МГРП на объектах ачимовской толщи. Приведены геолого-физические характеристики объекта БС16-22. Описаны технологии МГРП применяемые на объекте. Представлены результаты проведения МГРП по 14 горизонтальным скважинам объекта БС16-22.

Ачимовская толща, многостадийный гидравлический разрыв пласта, горизонтальная скважина, неоднородный коллектор

Короткий адрес: https://sciup.org/14126839

IDR: 14126839 | УДК: 622.276 | DOI: 10.33619/2414-2948/88/10

Текст научной статьи Анализ эффективности ввода новых горизонтальных скважин с МГРП на неоднородных коллекторах Ачимовской толщи

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 622.276

В разрезе ачимовской толщи выявлено девять продуктивных пластов: БС 162 , БС 163 , БС 17 , БС 18-19 , БС 20 , БС 21 , БС 221 , БС 222 . Породы-коллекторы ачимовской толщи по структуре и составу обломочного материала мало отличаются друг от друга, что свидетельствует об их близком седиментогенезе. Породы представлены, в основном, мелкозернистыми песчаниками, алевритистыми, с псаммоалевритовой и алевропсаммитовой структурой. Слоистость пород прерывистая и пологоволнистая за счет намывов слюды и углефицированного детрита, с содержанием агрегатов пирита. Реже встречаются песчаники с массивным строением в виде прослоев прерывисто-линзовидной формы в глинистых разностях. Геолого-физическая характеристика пластов ачимовской толщи отличается неблагоприятными параметрами, из которых наиболее выделяется низкая проницаемость, от 1,1 до 5,6 мД, недонасыщенность пластов нефтью — от 0,40 до 0,54 доли ед., контактный с подошвенной водой характер залегания запасов углеводородов. Средние значения коэффициента пористости у них изменяется от 0,155 (пласты БС 162 и БС 163 ) до 0,187 доли. ед. (БС 21 ) [2].

Историю разработки основной залежи объекта БС 16-22 можно разделить на два периода: первый включает промежуток 2005–2013 гг., когда годовая добыча жидкости не превышала 20 тыс т, в эксплуатации находилась одна добывающая скважина 76ХХ, за исключением 2013 года, когда начинается этап активного разбуривания залежи, нагнетательный фонд в данный период отсутствовал. Второй период начинается с 2014 года с вводом 19 новых добывающих скважин и продолжался до 2016 года включительно. Такой неравномерный ввод залежи в эксплуатацию происходил за счет сложного геологического строения объекта. Отсутствие эффективных технологий для вовлечения таких запасов в начальный период разработки месторождения обусловило поздний ввод объекта БС 16-22 в активную разработку. Только благодаря новым технологиям, таким как бурение горизонтальных скважин с последующим проведением многостадийного гидроразрыва пласта удалось увеличить десятикратно добычу жидкости, по сравнению с 2013 годом.

Бурение горизонтальных скважин в сочетании с многостадийными гидроразрывами пластов (ГРП) считается в настоящее время наиболее перспективным для эффективного извлечения запасов из низкопроницаемых расчлененных пластов. Многостадийный ГРП (МГРП) позволяет в одной пробуренной горизонтальной скважине провести несколько полноценных ГРП, за счет чего обеспечивается максимальный охват выработкой ранее не дренируемых зон, происходит интенсификация притока жидкости. Эта технология позволяет ввести в разработку ранее нерентабельные запасы и увеличить не только темпы выработки, но и коэффициент нефтеотдачи [1].

Эффективность ввода новых горизонтальных скважин с МГРП

По объекту БС 16-22 — введено в период 2013–2016 гг. 14 горизонтальных скважин с МГРП. Суммарный входной дебит жидкости составил 1541 т/сут, дебит нефти — 885 т/сут, средняя обводненность — 46 %.

В 2013 году запущено 2 ГС с МГРП после бурения со среднегодовым дебитом по нефти 69,2 т/сут, добычей за время эффекта — 144,3 тыс т и средней добычей за время эффекта — 72,2 тыс т/скв.;

В 2014 году запущено 6 ГС с МГРП после бурения со среднегодовым дебитом по нефти 51,3 т/сут, добычей за время эффекта — 227 тыс т и средней добычей за время эффекта — 37,8 тыс т/скв.;

В 2015 году запущено 3 ГС с МГРП после бурения со среднегодовым дебитом по нефти 24,3 т/сут, добычей за время эффекта — 34 тыс т и средней добычей за время эффекта — 11,3 тыс т/скв.;

В 2016 году запущено 3 ГС с МГРП после бурения со среднегодовым дебитом по нефти — 50,7 т/сут, добычей за время эффекта — 34,7 тыс т и средней добычей за время эффекта — 11,6 тыс т/скв.

На 13 скважинах операции по МГРП выполнены с использованием технологии Zone Select (4 или 5 фрак портов) при средней массе проппанта — 21 т на один фрак порт [3]. Основной принцип работы данной технологии заключается в том, что открытие первого фрак порта (циркуляционного клапана) осуществляется путем создания необходимого давления, после стыковки стингера на подвеске хвостовика. С продавкой агента ГРП в первый интервал производится сброс шара для открытия фрак порта второго интервала. После открытия производятся работы по ГРП второго интервала. По аналогичной схеме производится ГРП последующих интервалов посредством сброса шаров. После проведения окончательного ГРП производится срыв стингера и спуск ГНО.

На скважине №13Г использована технология Monobore, с 7 зонами для ГРП. Средняя масса проппанта — 26 т на один фрак порт, общая масса — 181 т. Невысокие объемы закачки по скважинам объекта БС18-19, особенно в краевой его части, продиктованы риском получения высокообводненной продукции, который мог стать возможным в случае ухода трещины гидроразрыва в нижнюю водонасыщенную часть пласта БС19.

В ходе проведения МГРП на объекте БС 16-22 были выявлены следующие осложнения. В скважине №14Г, стадия №3, в результате срабатывания датчиков высокого давления преждевременно приостановлена работа (закачено в скважину 8,3 т, в пласт 1,5 т). После вымыва проппанта сделан повторный подход с массой 20 т. В скважине №11Г на 15 минуте стадии №2 произошел резкий скачок давления до 580 атм. До 15 минуты закачка проппанта проходила при давлениях 310–320 атм. Закачено в скважину 9,5 т, в пласт — 3,7 т. После вымыва проппанта сделан повторный подход с массой 15 т. Причиной осложнений явилось создание трещины сложной конфигурации, с защемлением проппанта в перемычках между пропластками.

По скважине №4Г, масса проппанта была увеличена до 50 т на первых 4 фрак портах и 30 т на 5 фрак порте, 15 т из которых на каждом фрак порту соответствовали марке Geosplit. Технология проведения трассерных исследований с использованием полимерного слоя Geosplit, который наносится на проппант, заключается в определении профиля притока и вкладе каждого интервала ГРП в общий приток по воде и нефти отдельно. Основной принцип технологии состоит в том, что в воде и нефти образуется разный набор одних и тех же трассеров. Возможность использования одних и тех же трассеров в воде и нефти связана с тем, что трассер, попадая в одну из фаз (нефть или воду) остается в ней, потому что энергетически не может преодолеть границу раздела фаз. Это обусловлено малой массой трассера из-за его размера (около 1 мкм) и плотности (1,3 г/см 3 ). Полимерный слой, содержащий трассеры, водо-и нефтеразрушимый. Покрытие разрушается очень медленно, не менее 1 года.

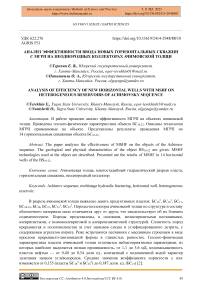

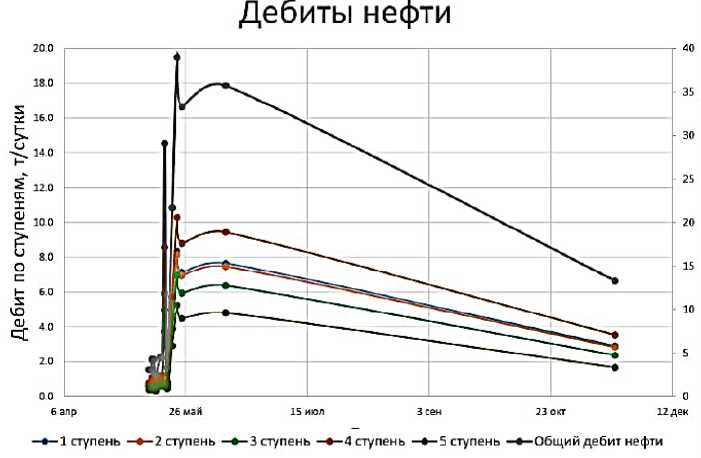

На каждом обрабатываемом участке ГС вместе с основной массой проппанта закачивался проппант-трассер определенного цвета. В течение 190 дней после запуска скважины проводился лабораторный анализ по определению количественного и качественного состава 5 трассеров разного цвета отобранных проб. Исследования на скважине №4Г показали, что все интервалы задействованы. Наибольший приток получен с четвертой зоны (28,1%), наименьший с пятой зоны (12,8%). Характер работы интервалов горизонтального участка во времени представлен на Рисунках 1–4.

Рисунок 1. Распределение притока нефти по ступеням (зонам) скважины №4Г

Рисунок 2. Распределение притока воды по ступеням (зонам) скважины №4Г

Рисунок 3. Распределение накопленного притока жидкости по зонам скважины №4Г (период

11.05.2015-18.11.2015)

Рисунок 4. Распределение притока жидкости по зонам скважины №4Г (замер от 18.11.2015)

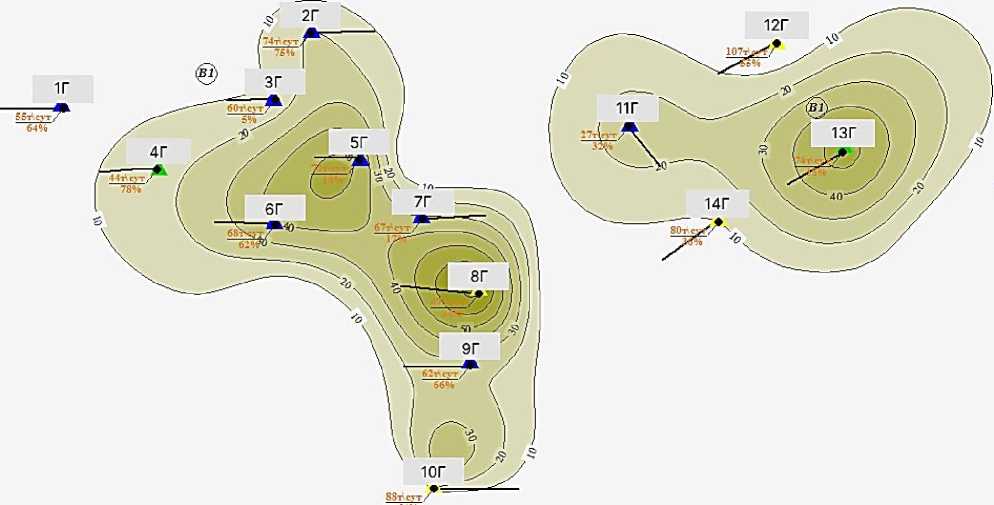

Динамика эксплуатации показала приуроченность отдельных скважин к областям, где получены максимальные потери продукции (Рисунок 5).

64 “«

Рисунок 5. Карта со среднесуточными потерями нефти через 12 месяцев эксплуатации ГС с МГРП на объекте БС16-22 (измененная), треугольник внутри диаграммы — общая масса проппанта при МГРП: синий — 60–100 т, желтый — 100–150 т, зеленый — свыше 150 т

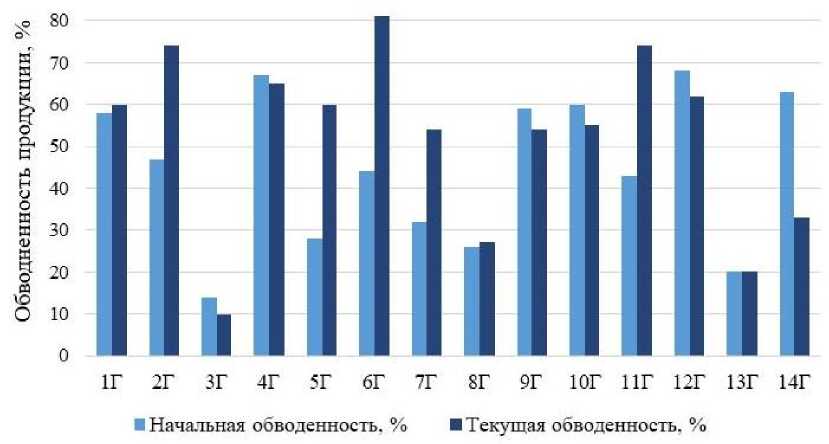

Наиболее значимо в ходе эксплуатации пострадали скважины №№13Г, 5Г, 6Г, 7Г, по которым приток нефти снизился более чем на 32 т/сут. Причиной падению уровней добычи послужили изначально высокие режимы работы скважины и снижающаяся энергетическая ситуация. Только от роста обводненности (с 44% до 83%) на скважине №6Г связано снижение уровня добычи нефти.

За счет организации приконтурного заводнения удалось стабилизировать падение уровней добычи по целому ряду скважин. Так по скважинам №№12Г, 9Г, 13Г, 10Г показатели отборов на 01.01.2017 соответствуют 90 т/сут жидкости, при среднем показателе в 68 т/сут. Суммарный дебит жидкости на 01.01.2017 составил 952 т/сут, дебит нефти — 487 т/сут

Наилучшие показатели накопленной добычи нефти (более 50 тыс т) получены по 4 скважинам: №№ 3Г, 13Г, 5Г. Данные скважины расположены дальше от границ распространения ВНК, и по которым обводненность сохраняется на невысоком уровне. Лучший показатель накопленной добычи (74,5 тыс т нефти) получен и за счет того, что на скважине № 13Г проведено 7 интервальное ГРП и создана дополнительная сеть разветвленных трещин, которые позволили вовлечь в разработку большие запасы. Уровень обводненности по скважине № 13Г поменялся незначительно и составляет 21%.

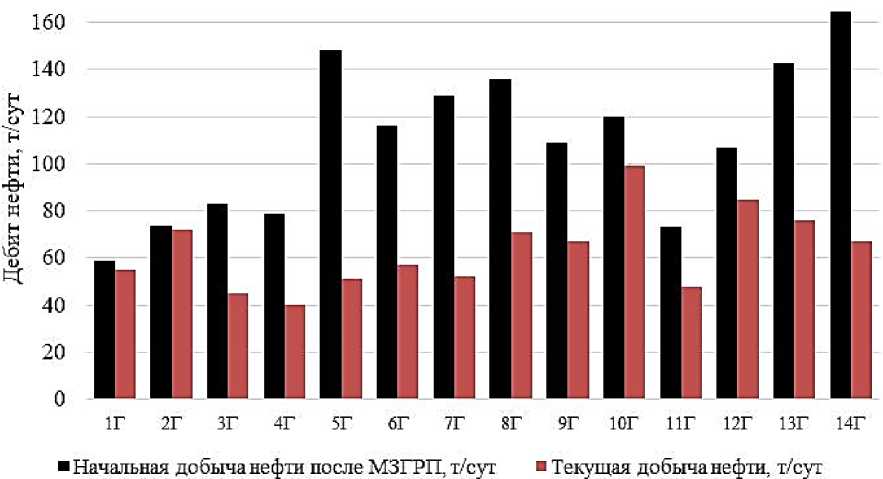

Сравнительные диаграммы (Рисунки 6, 7) наглядно показывают и входные данные ГС с МГРП, и тенденцию снижения влияния данного мероприятия на объекте. В 6 скважинах из 14 наблюдается большой рост обводненности, но только в 2, помимо обводненности, кратно уменьшилась и добыча нефти. Суммарная добыча нефти за 14 скважин составила 885 т/сут, что в среднем указывает на 63,21 т/сут на каждую скважину.

Рисунок 6. Сравнительная диаграмма входных дебитов нефти с дебитами на 01.01.2017 г.

Рисунок 7. Сравнительная диаграмма входной обводненности скважин с обводненностью на 01.01.2017 г.

В целом по ГС с МГРП объекта БС 16-22 накопленная добыча жидкости на 01.01.2017 года составила 735,2 тыс т, нефти — 440,1 тыс т.

Средний показатель на одну скважину 52,5 тыс т жидкости, 31,4 тыс т нефти и обводненностью 50%.

Выводы

Получен определенный опыт от использования метода МГРП на скважинах, пробуренных на ачимовских отложениях. Разрез скважин отличается присутствием подвижных подошвенных вод, контролируемых контуром ВНК. При составлении дизайнов ГРП по всем скважинам учитывался риск ухода трещины гидроразрыва в нижнюю водонасыщенную часть, за счет подбора оптимальных параметров закачки. Результаты от использования метода МГРП также можно считать успешными. Средний входной дебит

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №3. 2023 жидкости по скважинам составил 110 т/сут и обводненность — 45%. По объекту БС16-22 запущено 14 ГС с МГРП, накопленная добыча нефти на 01.01.2017 только на одном объекте месторождения, составила 440,1 1 тыс т, или 31,4 тыс т на скважину, при среднем времени эффекта скважины 2,2 года, что является достаточно эффективным мероприятием.

Список литературы Анализ эффективности ввода новых горизонтальных скважин с МГРП на неоднородных коллекторах Ачимовской толщи

- Бархатов Э. А., Яркеева Н. Р. Эффективность применения многозонного гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. №10. C. 50-58.

- Уточнение геологической модели, пересчет запасов и ТЭО КИН Тевлинско-Русскинского месторождения. Недра-Консалт, 2008. 437 с.

- Хасанов Д. Р. Технология проведения МГРП на объекте ЮС1 Тевлинско-Русскинского месторождения // Проблемы науки. 2018. №8 (32). С. 30-31.