Анализ эффектов распределения федеральных бюджетных трансфертов для регионов Дальнего Востока

Автор: Исаев Артм Геннадьевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Общественные финансы

Статья в выпуске: 6 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе двухрегиональной вычислимой модели общего равновесия проанализированы экономические последствия федеральных перераспределительных трансфертов для субъектов Дальнего Востока. Модель основана на предпосылке, заключающейся в том, что региональные правительства нацелены на максимизацию общей величины государственных расходов, которая ограничивается размерами региональной налоговой базы. Миграция, торговля и федеральные трансферты являются основными источниками взаимосвязанности регионов в национальной экономике. Линеаризованный вариант модели откалиброван по статистическим данным девяти субъектов Федерации, входящих в ДФО. Они имеют существенные различия не только по основным структурным и макроэкономическим параметрам (среднедушевое потребление, величина оплаты труда), но и по величине среднедушевых доходов и расходов региональных бюджетов. В результате числовых симуляций модели обнаружено, что федеральные трансферты незначительно влияют на благосостояние региональных домохозяйств, однако воздействуют на остальные переменные: потребление, занятость, уровень цен, заработной платы, региональных налогов и государственные расходы. Начальное повышение уровня регионального благосостояния вызывает приток трудовых ресурсов, и новое равновесие устанавливается при более низком уровне цен и среднедушевых доходов в регионе-реципиенте. При этом для субъектов южной зоны ДФО (Приморский и Хабаровский края, Амурская область) характерно снижение цен на локальную продукцию, тогда как для всех остальных субъектов ДФО наблюдается противоположный эффект. Исследование показало, что составляющие ДФО регионы характеризуются неодинаковой реакцией и различными, порой имеющими противоположную направленность, эффектами, обусловленными мерами государственной бюджетной политики в отношении этих территорий.

Бюджетный федерализм, дальний восток, общественные блага, общее равновесие, благосостояние домохозяйства, государственные расходы

Короткий адрес: https://sciup.org/147225302

IDR: 147225302 | УДК: 332.053 | DOI: 10.15838/esc.2020.6.72.5

Текст научной статьи Анализ эффектов распределения федеральных бюджетных трансфертов для регионов Дальнего Востока

Одной из главных характеристик современных систем федеративного устройства, к числу которых относится Российская Федерация, выступает исполнение государством роли распределителя финансовых ресурсов между регионами. Эта роль проявляется, главным образом, через систему федеральных межбюджетных трансфертов. Основными получателями безвозмездных грантов становятся, как правило, регионы, имеющие сложности с пополнением доходной части собственных бюджетов. При этом размер федеральной помощи конкретному субъекту зависит, при прочих равных условиях, от степени остроты указанной проблемы в нем. С другой стороны, базой для пополнения фонда федеральных средств, предназначенных для перераспределения, является та часть региональных налоговых сборов, которая не остается в распоряжении регионов и тем самым не участвует в формировании доходов их собственных бюджетов.

Федеральные трансферты в экономической теории рассматриваются как часть фонда, предназначенного для создания специфических для отдельного взятого географического местоположения (региона) общественных благ. В этом отношении они влияют на рост благосостояния не только резидентов той территории, для которой гранты предназначались, но и всех других территорий, поскольку последние также непосредственно участвуют в процессах перераспределения финансовых ресурсов национальной экономики. Потребители-домохозяйства, определяя место жительства, могут осуществлять выбор относительно количества и типов таких благ, предоставляемых на определенных территориях. Один из пионеров теории локальных общественных благ Ч. Тибо отмечал, что индивидуумы проявляют свои предпочтения в отношении общественных благ через выбор «общины» – региона проживания, причем для потребителя не существует способа избежать выявления своих предпочтений в контексте пространственной экономики [1].

Наша статья посвящена анализу экономических последствий межрегионального перераспределения финансовых ресурсов для субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа1, на базе вычислимой модели общего равновесия. Последняя является модификацией модели, используемой автором [2] для исследования экономических эффектов перераспределения ресурсов в Хабаровском крае, и расширяет ее аналитические возможности путем добавления блока межрегиональной торговли – аспекта, вносящего существенные коррективы в миграционные намерения домохозяйств.

Дальний Восток в 2010-х гг. стал объектом активной государственной политики. Ее формы и методы, призванные в конечном счете улучшить качество жизни населения, деловой и инвестиционный климат, весьма разнообразны. В связи с этим актуальным становится исследование механизмов реакции основных экономических индикаторов в регионах Дальнего Востока (благосостояние, уровень цен, величина потребления домохозяйств и т. д.) на различные аспекты государственной экономической политики, в т. ч. бюджетно-налоговой.

Продолжить работу автора побудило также и недавнее исследование структуры и географических направлений торговых потоков в регионах Дальнего Востока [3], в рамках которого были получены и систематизированы важные количественные результаты.

Модель, представляющая собой основной инструмент исследования, является адаптацией модели, предложенной в [4], включает два региона и четыре экономических агента, каждый из которых преследует свои экономические интересы: домохозяйства, фирмы, региональные правительства и федеральное правительство. Фирмы и домохозяйства демонстрируют оптимизирующее поведение: первые максимизируют прибыль, вторые – полезность (уровень благосостояния). Федеральное правительство трактуется как экзогенное, но его действия подчинены бюджетному ограничению. Что касается региональных правительств, существуют различные предпосылки относительно их целевой функции. Она может заключаться в привлечении населения и росте выпуска продукции, повышении уровня благосостояния резидентов через расширение предложения общественных благ. В модели предполагается, что региональные правительства максимизируют функцию валовых государственных расходов путем установления размера налоговой ставки для производителей-резидентов.

Таким образом, цель экспериментальных симуляций – на основе общеравновесного подхода выявить роль межбюджетных трансфертов в повышении благосостояния домохозяйств дальневосточных регионов и национальной экономики в целом, а также их влияние на изменение ключевых экономических переменных: товарных цен, занятости, потребления, заработной платы, выпуска, расходов региональных правительств.

В соответствии с вышеуказанным ставились следующие задачи: 1) привести характеристику структуры расходной и доходной частей региональных консолидированных бюджетов регионов Дальнего Востока; 2) дать формальное описание вычислимой модели общего равновесия с межбюджетными трансфертами, являющейся основой для симуляционных расчетов; 3) подготовить и обосновать значения исходных данных, соответствующих ограничениям модели.

В модели присутствует межрегиональная торговля: часть продукции, производимой в одном субъекте, потребляется домохозяйствами другого региона. Однако если в [4] доля произведенной в регионе продукции, предназначенной для вывоза, задается условно и одинаковой для всех территорий, то в нашей работе соответствующие доли рассчитаны на основе [3] для каждого субъекта Федерации ДФО. Это составляет новизну исследования.

Статья имеет следующую структуру. Сначала дается характеристика бюджетного федера- лизма, а также его особенности применительно к девяти субъектам Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа. Затем дано аналитическое и графическое представление двухрегиональной модели общего равновесия с факторными и торговыми межрегиональными потоками и федеральным правительством. Далее следуют линеаризация модели и оценка значения исходных параметров. Наконец, проводится численная симуляция девяти (по каждому субъекту Федерации) вариантов линеаризованной модели путем введения экзогенного шока (федерального трансферта), детально анализируются полученные эффекты.

Бюджетная обеспеченность субъектов Федерации, входящих в состав ДФО

К теоретико-экономическим вопросам, связанным с существованием системы федеральных грантов, относятся вопросы, касающиеся оптимального размера грантов, их влияния на благосостояние населения не только региона-реципиента, но и всех остальных регионов национальной экономики.

В мировой практике можно выделить несколько моделей бюджетного федерализма [5; 6]. В рамках классической модели территориальные образования самостоятельно проводят собственную бюджетно-налоговую политику в стремлении сбалансировать бюджеты. При этом перед федеральным центром не стоит задача выравнивания налогового потенциала субъектов, а меры финансовой поддержки регионов носят, главным образом, программноцелевой характер. Указанная модель предполагает высокую степень децентрализации управления. Ярким примером такой политики являются США.

Кооперативная модель бюджетного федерализма ориентирована на политику по горизонтальному и вертикальному выравниванию бюджетной обеспеченности территорий, с уровнем меньше определенного порогового значения. При этом самостоятельность регионов в области налогообложения ниже, чем при классической модели. К такой модели можно отнести экономику Германии и в значительной степени Российской Федерации.

Полное устранение несоответствий между доходной и расходной частями региональных бюджетов представляется в российских условиях нереальным ввиду значительных различий в экономическом и ресурсном потенциале регионов, исторически сложившейся сетки размещения производительных сил. В российской практике перечень выполняемых функций и социальных обязательств региональных правительств лишь в единичных случаях покрывается их финансовыми возможностями [7]. Все это требует от вышестоящего уровня власти предоставлять недостающие финансовые ресурсы нижестоящим уровням (о вариантах оптимизации межбюджетных отношений в РФ см. [8]).

Роль федеральных бюджетных средств в обеспечении населения государственными благами всегда была существенной для регионов Дальнего Востока [9, с. 55]. Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре доходов консолидированных бюджетов девяти субъектов ДФО2 колебался от 38% в 2011 г. до 29,7% в 2018 г., но за этот промежуток времени не опускался ниже 24%. При этом зависимость отдельных регионов от прямой федеральной поддержки варьируется гораздо шире. Так, в Сахалинской области в 2018 году трансферты составляли всего 14,5% доходов ее консолидированного бюджета3, тогда как для Камчатского края зависимость от федеральных средств достигала 61%, а для Чукотского автономного округа – 62,7%.

Как следует из таблицы 1, в субъектах ДФО безвозмездные поступления покрывают весьма различающуюся долю общих социальных расходов региональных консолидированных бюджетов (анализ сбалансированности бюджетов, структуры и динамики государственного долга субъектов ДФО приведен в [10]). Разность между предпоследним и последним столбцами можно считать как среднедушевые объемы предоставления общественных благ региональными правительствами за счет собственных источников доходов. Следовательно, при условии тождественности среднедушевых нормативов социальных обязательств возможности региональных правительств в отношении пополнения доходной части территориальных бюджетов весьма различаются.

В отношении домохозяйств-резидентов пропорции потребления частных и общественных благ также достаточно сильно различаются от региона к региону. Так, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области удельный вес безвозмездных государственных благ в потребительской корзине4 колеблется от 12,8 до 16,7%, тогда как в Чукотском автономном округе этот показатель доходит до 56,7%.

Также можно отметить весьма неодинаковое соотношение между размерами оплаты труда и потребительских расходов. Этот аспект отражает как емкость потребительских рынков внутри каждого из субъектов Федерации, так и различные возможности и модели поведения относи-

Таблица 1. Макроэкономические индикаторы на душу населения в 2018 году, тыс. руб.

Очевидно, что различия между регионами в уровнях среднедушевых доходов, даже с поправкой на уровни цен, не являются определяющим фактором, стимулирующим миграцию трудовых ресурсов. Среди таких факторов не последнюю роль играют отмеченные ранее размеры локальных рынков товаров и услуг, а также качество среды проживания. Последний аспект косвенно характеризуется уровнем среднедушевых государственных расходов на территории, зависящим как от размеров налогооблагаемой базы, так и от степени федеральной финансовой поддержки регионов. Взаимообусловленность и взаимовлияние всех экономических агентов порождают сложный клубок взаимодействий между ними, что затрудняет оценку влияния внешних шоков на поведение тех или иных экономических переменных не только в самом регионе, но и во всей национальной экономике. Модели общего равновесия позволяют, на приемлемом уровне абстракции, оценить направленность и (по крайней мере) относительные масштабы таких изменений.

Постановка двухрегиональной модели с торговыми потоками

Национальная экономическая система состоит из домохозяйств, фирм, региональных правительств, локализованных в двух регионах. Кроме того, существует единое федеральное правительство.

Имеется два вида производимых благ – частные X и общественные G . Частные блага состоят из двух товаров – продукта региона 1 и продукта региона 2. Оба товара потребляются домохозяйствами как одного, так и другого региона. Функция полезности репрезентативного домохозяйства региона i имеет вид:

и = п и^, = l: спи; -gh (1) 0 < Yu; Yai; 5t < 1, Yu + Y2i + 8t = 1, 0 < 0 < 1, где C1 и C2 – потребление домохозяйством продукции региона 1 и 2 соответственно, Gi – объем наличного количества общественных благ в регионе i в среднем на одно домохозяйство, Li – количество резидентов в регионе i.

В регионе i обеспечивается предоставление общественных благ в размере Gi для всех домохозяйств-резидентов. В то же время объем услуг общественного сектора для отдельного домохозяйства составляет Li1- θ Gi . Параметр θ является индексом «индивидуальности» данных услуг. При θ = 0 общественные блага становятся 100%-публичными, когда каждый резидент имеет доступ к ним в полном объеме, не уменьшая при этом доступное количество благ для других. Напротив, при θ = 1 общественные блага предоставляются сугубо индивидуально, т.е. фактически являются «квази-общественными». В остальных случаях общественные блага «частично конкурентные». В [13] показано, что величина θG/L представляет собой предельные издержки, связанные с перенаселенностью (marginal congestion costs), т. е. цену в виде уменьшения доступности общественных благ для отдельного домохозяйства, которую приходится платить резиденту в связи с ростом населения данного региона вследствие миграции. Далее предполагается, что θ = 1.

Каждое из Li домохозяйств региона i предлагает одну единицу труда предприятиям-резидентам. В качестве вознаграждения за труд оно получает номинальную заработную плату W и часть прибыли предприятия в размере π . Подразумевается, что межрегиональная торговля осуществляется свободно и без затрат. Это значит, что цена товара, произведенного в регионе i , одинакова для обоих регионов. Поскольку в модели не предполагаются сбережения, весь располагаемый домохозяйством доход M расходуется на приобретение товаров. Таким образом, бюджетное ограничение можно записать как:

" - =" + " - = P1C1 ‘ + P 2 C 2‘. (2)

Максимизация (1) при бюджетном ограничении (2) позволяет определить функцию индивидуального спроса на благо Cj :

c = YjL M[ ■ = 12

J 1 i-a , P j (^)

Поскольку каждое домохозяйство предлагает фирмам одну единицу труда, Li – объем предложения труда в регионе i . В регионе действует N фирм, их количество задано экзогенно. Производственный процесс каждой из них характеризуется одинаковыми производственными функциями с убывающей предельной производительностью труда. Предполагается, что в каждом регионе действует по одной фирме, тогда региональный выпуск Yi определяется как:

Yt = L '" 0 < at < 1. (4)

Репрезентативная фирма функционирует в условиях совершенной конкуренции как на рынке труда, так и на рынке продукции. Прибыль Пi составляет величину:

П , = P iYt -W i L t (1 + Tt ) , (5)

где Ti – величина налоговой ставки, взимаемой правительством региона. В модели предполагается, что существует единственный налог, взимаемый с заработной платы6 и уплачиваемый только в соответствующие региональные бюджеты. Федеральные налоги отсутствуют. Такое допущение позволяет упростить модель, исключая из нее целевую функцию и оптимизирующее поведение центрального правительства7. После подстановки (4) в (5) условие максимизации прибыли (по отношению к Li ) имеет вид:

IVUV'1 1 = W (1 + T t ). (6)

Часть выпуска Yi приобретается региональным правительством и трансформируется (без дополнительных издержек) в локальное общественное благо8 GRi (в расчете на одно домохозяйство), а остаток потребляется резидентами обоих регионов в качестве частного блага. Подразумевается, что предельная норма продуктовой трансформации между частным и обще- ственным благом постоянна и равна единице, поскольку отношение их предельных издержек равно единице в любой точке трансформационной кривой (рис. 1). Расходы правительств покрываются их налоговыми доходами. В модели предполагается, что региональные бюджеты сбалансированы:

PiLtGRt = TtWtLt или (7)

P t GR t = TW .

Федеральное правительство формально не взимает налоги. Оно перераспределяет общественные блага между регионами путем изъятия части LiGRi (в размере LiGFi ) у правительства региона i и передачи ее в распоряжение домохозяйств региона j 9. В действительности средства, предназначенные для безвозмездной передачи в бюджет одного региона, представляют собой ту часть налоговых доходов другого региона, которая направляется в федеральный бюджет. Поскольку модель не предполагает иных направлений расходов федерального бюджета, кроме межрегиональных трансфертов, данный модельный прием не нарушает основной принцип перераспределения национального дохода между регионами, лежащий в основе трансфертов, но значительно упрощает анализ. Федеральное правительство также балансирует свой бюджет:

L 1 GP 1 = L ^ G P ^ . (8)

Таким образом, совокупное количество общественного блага, предоставляемое в пользование домохозяйства в регионе i , составляет:

G t = GR t + (И4 GR t > 0 G > 0 . (9)

Если регион i является получателем трансферта, величина доступных его резидентам общественных благ будет превышать производственные возможности самого субъекта Федерации.

Межрегиональные взаимодействия характеризуются не только товарными потоками, но и миграцией трудовых ресурсов10. Равновесие устанавливается, когда уровень благосостояния в двух регионах выравнивается:

U = u2.

Национальный рынок трудовых ресурсов имеет фиксированный объем:

L 1 + l = L. (11)

Условие равновесия на товарных рынках подразумевает распределение регионального выпуска между локальным потреблением и вывозом:

V- L 1 CU + + L , GR , . (12)

Условие (12), наряду с условием (2), подразумевает нулевое сальдо торговых балансов обоих регионов. Фирмы региона i распределяют всю свою прибыль среди резидентов региона:

H = H i /L i (13)

Наконец, поведение региональных правительств определяет размер налоговых ставок Ti . В данной модели предполагается, что региональные правительства максимизируют свои расходы при ограничениях, задаваемых производственными возможностями регионов11:

max{LiGRi } .

T i

Условия максимизации первого порядка

подразумевают:

L i

dGRi ”8ТГ

9Lt

+ GR i dT " t = 0 -

dGRt

- > 0 5Т

dLi ч< < 0. (14) dTt

-

10 Модель предполагает совершенную мобильность труда между регионами. Одним из факторов, ограничивающих мобильность трудовых ресурсов и получивших отражение в теоретических исследованиях (в т. ч. в рамках общеравновесного подхода), является т. н. «комфортность» проживания (в широком смысле) в конкретной местности (localamenities). Однако его отражение в линеаризируемой модели сопряжено с определенными трудностями, и в данном исследовании этот фактор не рассматривается. Подробнее см. [15–18].

-

11 Это можно интерпретировать, как если бы региональные правительства максимизировали «функцию избирателя», при которой степень удовлетворения медианного избирателя зависит от общих государственных расходов в регионе. Подробнее см. [19].

Уравнения (1)–(14) составляют двухрегиональную модель общего равновесия. Федеральное правительство само выбирает размер одной из величин GFi (допустим, GF2 ), тогда как вторая определяется автоматически из бюджетного ограничения (8). Таким образом, модель содержит 27 уравнений и столько же эндогенных переменных. К числу экзогенных переменных, помимо GF2 , относится L .

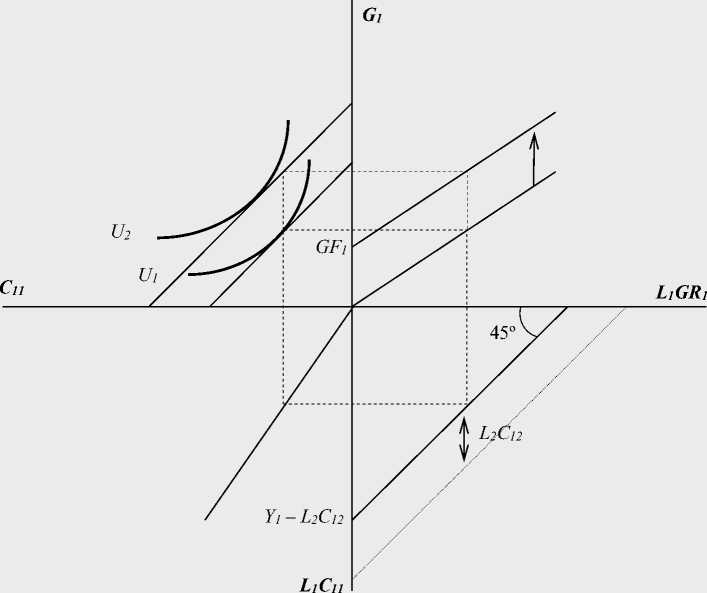

Прежде чем перейти к линеаризованной версии модели, механизм адаптации региональной системы в результате внешнего «шока» (федерального трансферта) для наглядности можно показать графически. На рисунке 1 дана модель реакции домохозяйств региона 1 на поступление трансферта12 в размере GF1 .

В IV квадранте находится остаточная кривая продуктовой трансформации региона. Поскольку предельная норма замещения в производстве частных и общественных благ постоянна и равна 1, она представляет собой прямую линию под углом 45º. Остаточной эта кривая называется в связи с тем, что содержит множество комбинаций общественного и частного блага, производимого для потребления в регионе 1, достижимых после того, как уже будет вычтен объем благ, предназначенных для вывоза в регион 2. Если бы весь производимый объем благ оставался в регионе 1 (в отсутствие торговли), то максимальный объем производства частных благ (при L1GR1 = 0) составил бы Y1 . Поскольку спрос региона 2 фиксирован в размере L2C12 (эта величина определяется, в силу (3), доходом домохозяйств в регионе 2), максимальный объем производства частного блага региона 1 для его домохозяйств равен Y1 – L2C12 .

В квадранте III представлена функция трансформации общего объема частного блага, произведенного для потребления в регионе 1 в объем этого блага, потребляемого отдельным домохозяйством. Наклон прямой здесь зависит от величины 1/ L1 . Аналогичным образом трактуется функция в квадранте I, трансформирующая общий объем производства общественного блага в величину его индивидуального потребления (луч, выходящий из начала координат). Ее наклон также равен 1/ L1 .

12 Графический вариант, построенный на схожих принципах, но для случая двухсекторной двухпродуктовой модели с частными благами представлен в [20].

Рис. 1. Общее равновесие с федеральным трансфертом

Источник: разработано автором.

В квадранте II отображена проекция карты безразличия и бюджетного ограничения на плоскость C11 – G1 (потребления локального частного и общественного благ). Несмотря на то что одно из двух благ является бесплатным, линия бюджетного ограничения имеет отрицательный наклон. Потребление частных благ зависит от величины дохода домохозяйств, который, в силу (5), снижается по мере роста производства общественных благ. Последние финансируются региональным правительством, а увеличить L1GR1 возможно только путем повышения T1 , что вызывает сокращение дохода домохозяйств.

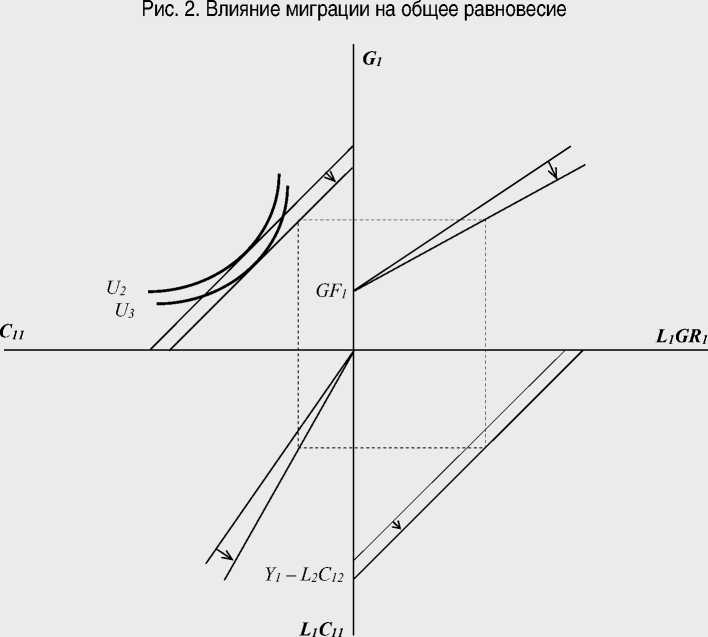

Федеральный трансферт в регион 1 в начальный момент вызывает параллельный сдвиг вверх функции в квадранте I на среднедушевую величину этого трансферта GF1 , ослабляя тем самым бюджетное ограничение домохозяйств. Благосостояние последних повышается с U1 до U2 . Дальнейшие трансформации вызваны притоком рабочей силы из региона 2 в ответ на относительное изменение уровней благосостояния между регионами (рис. 2).

Приток новых трудовых ресурсов в ответ на рост уровня благосостояния в регионе 1 прежде всего расширит производственные возможности региона в целом. Однако, в каком положении окажется в итоге остаточная кривая продуктовой трансформации, зависит от ряда факторов. Во-первых, сокращение L2 снизит потребление частного блага 1 в регионе 2. Во-вторых, на величину C12 воздействуют доход в регионе 2 и уровень цен на продукцию региона 1. Их изменения, вызванные процессом миграции, зависят от параметров модели. Пусть в результате всех изменений величина L2C12 сократилась. Тогда произойдет сдвиг остаточной кривой продуктовой трансформации от начала координат.

В результате прироста трудовых ресурсов соответственно уменьшатся наклоны прямых в квадрантах I и III (и одновременно увеличится их длина соразмерно расширившимся возможностям производства). Это повлечет за собой параллельный сдвиг линии бюджет-

Источник: разработано автором.

ного ограничения к началу координат13. Уровень благосостояния домохозяйств в регионе 1 снизится до U3 . Таким образом, равновесие в системе устанавливается в два этапа: во-первых, происходит рост благосостояния домохозяйств региона в результате предоставления дополнительных общественных благ (за счет сокращения благосостояния домохозяйств второго региона); во-вторых, миграция в первый регион из второго (при прочих равных условиях) сокращает уровень благосостояния в первом.

Линеаризация и калибровка модели

Модель представляет систему нелинейных уравнений (1)–(14), чем затрудняется ее аналитическое решение в исходном виде. Возможно привести систему к линейному виду посредством логарифмической линеаризации уравнений и затем анализировать относительные (пропорциональные) изменения переменных модели в результате изменения экзогенных переменных. Уравнения (1`)–(14`) представляют собой линеаризованный вариант модели, где строчные буквы обозначают пропорциональные изменения переменных (лог-дифференциалы), обозначенных в уравнениях (1)–(14) прописными буквами:

Ui = YuCu + Y2iC2i + 6(91 i = 1,2 , dti mi = ffMnithi + CTMwiWiTthi =--- ^i

^ M n i = ^-i ^ ^ i , ^ M W i = W[ / M( C ji = m i - P j i , j = 1,2

(1`)

(2`)

(3`)

V t = «th

(4`)

n t = ^ . (P t + V t ) -anW i (W i + I t + aT i t t )

^. = Ptrt/Ot, aMwt = [WtLt (1 + Tt )]/Ht,

■ = T t /( 1 + T t )

(« 1)^ + pt ^t + OTttt(6 )

9 r t = Wi + t t p t

(7`)

h + gf = l- + gf^(8')

O g g ri = GR i / G t , O ggfi = G Ft / G t ^ih + ^ = I

V i = O YGi ld l + C i1 ) + OYC i 2 (l 2 + C i^ ) + + O YGRi ( l i + gn )

(10`)

(11`)

(12`)

.„= L,,,;._.

(13`)

l i = gn (14')

Уравнения (1`)–(14`) составляют линейную систему с 27 эндогенными переменными cij , ui , mi , πhi , п i , yi , li , pi , wi , ti , gri , gi , gf1 и двумя экзогенными переменными gf2 и l . Значения параметров σ вытекают напрямую из их определений и не нуждаются в дополнительных пояснениях.

Следующим этапом исследования является трансформация модели в числовую форму путем оценки параметров и коэффициентов вышеприведенной модели. Было построено 9 числовых версий модели, по числу субъектов Федерации, входящих в состав ДФО до момента принятия в него в конце 2018 года Республики Бурятии и Забайкальского края. В каждом из вариантов модели в качестве региона 1 выступает соответствующий регион ДФО, а в качестве региона 2 – остальная экономика РФ (национальная экономика за вычетом соответствующего субъекта Федерации).

Линеаризованная версия модели содержит определенное число параметров, которые необходимо оценить. Часть их содержится в функции полезности (1`) и производственной функции (4'). Остальные (с) выступают параметрами линеаризации. Следует обратить внимание на важное замечание – поскольку модель является по своей сути статической, она не содержит в себе блок сбережений и инвестиций. Между тем реальные статистические агрегаты, на основе которых должны рассчитываться параметры (объемы потребления, величина заработной платы и прибыль, размер регионального выпуска), содержат в себе и «межвременные» компоненты. Неучет этой части неизбежно приведет к таким оценкам параметров, которые будут неадекватны ограничениям, накладываемым самой моделью. В частности, суммарная величина заработной платы и прибыли (в годовом исчислении) может превышать объемы годового потребления домохозяйств, что нарушает условие (2) модели. Ввиду подобных ограничений величины ряда экономических агрегатов, используемых для оценки параметров модели (1`)–(14`), не соответствуют своим аналогам, отражаемым в официальной статистике.

Для целей исследования величина годового регионального выпуска Yi складывается из суммы регионального потребления домохозяйств LiCi и расходов региональных бюджетов LiGRi на жилищно-коммунальное хозяйство и социально-культурные мероприятия за вычетом величины безвозмездных поступлений в региональные бюджеты.

Далее было сделано сильное допущение о том, что прибыль πi (определяемая из структуры доходов домохозяйств) полностью идет на текущее потребление14. Зная величины Yi , GRi , Li (численность занятых в экономике региона) и П i , из системы уравнений (5) и (7) можно получить оценки величин Wi 15 и Ti . Из условий (6) и (12) вытекает оценка параметра региональной производственной функции:

Y jt =

сл

Cn+C 2i +G t ’

G t =

G j Cn+C 2t +G t .

Для оценок параметров функций полезности (1) необходимо рассмотреть величины торговых потоков между регионами, адекватные ограничениям модели, представляющей собой закрытую национальную экономику. Экспортные и импортные потоки продукции, таким образом, не учитываются16. Вместо этого на величину благосостояния домохозяйств оказывают влияние только товары и услуги, производимые в рамках национальной экономики. Поскольку предполагается, что региональная торговля сбалансирована, общий объем вывоза продукции из региона i должен быть равен объему ввоза из региона j . Вместо того чтобы произвольно задать фиксированную долю от величины производимого в регионе частного блага LiCi , предназначенного для внутрирегионального потребления, и применить ее ко всем регионам, как это делается в некоторых исследованиях [4], мы воспользуемся статистическими данными17. В качестве переменной, характеризующей долю продукции региона j , ввозимую в регион i ( dji ), взято отношение объема ввоза продукции в регион i из всех прочих регионов РФ к величине LiCi . Тогда:

L1C11 — (1 d21 )L1C1,

L 1 C 21

— d 2i L i C i — L 2 C 12 ,

L2C 2 2

— L2C2 L2C12 .

Оценив таким образом значения Cij , нетрудно получить оценки параметров функции полезности. Исходя из свойств (1):

Уц —

C ji

C li +C 2i +G i ’

S i —

G j

C ii +C2i + G t .

Наконец, величина безвозмездных поступлений в бюджет региона i представляет размер федерального гранта в регион 1 ( L1GF1 ). В этом случае для соблюдения ограничений модели требуется выполнить условие L2GF2 = -L1GF1 .

Таким образом, на основе статистических данных получены оценки переменных Li , LiCi , LiGFi , Пi , LiCji , взятые как среднее арифметическое значений за 2015–2016 гг.18 Значения Yi , Wi , Ti затем рассчитываются исходя из ограничений модели. Индексы цен P1 и P2 в базовом году принимают значение 1. Полученные агрегаты сведены в таблице 2 .

Данные таблицы 2 являются основой для оценки параметров линеаризации σ , функции полезности и производственной функции.

Симуляционные расчеты на основе числовых версий модели и интерпретация полученных результатов

В каждой симуляции один из девяти субъектов Федерации становится регионом 1, тогда как остальная экономика РФ – регионом 2. В качестве экзогенного воздействия выступает увеличение федеральных трансфертов в регион 1 за счет перераспределения государственных расходов из региона 2. Таким образом, путем изменения величины gf2 можно проследить эффект воздействия трансфертов на все эндогенные переменные модели. Величина экзогенного воздействия не должна приводить к существенным трансформациям эндогенных переменных, поскольку линеаризованная версия модели предполагает только предельные изменения величин. В то же время эти изменения должны быть достаточными, чтобы иметь уловимые результаты.

На наш взгляд, оптимальной будет такая gf2 , которая обеспечит прирост ∆ GF1 на величину, равную 20% от среднедушевых безвозмездных трансфертов, так как при меньших значениях изменения ряда ключевых переменных модели могут быть близкими к нулевым:

^ GF — 0.2 y. " LjGFi , i L

Средняя за 2015–2016 гг. величина среднедушевых безвозмездных трансфертов равна 22960 руб. (соответственно ∆ GFi = 4592 руб.). Поскольку все субъекты ДФО в указанный период являлись грантополучателями, процентные изменения gf2 имеют в каждой симуляции положительный знак, но различаются по абсо-

Таблица 2. Исходные данные для расчета параметров модели

|

L i C i (млрд руб.) |

L i GR i (млрд руб.) |

L i GF i (млрд руб.) |

LiWi (млрд руб.) |

Пi (млрд руб.) |

1 – d21 |

Li (тыс. чел.) |

|

|

Респ. Саха (Якутия) Регион 2 |

153,3 19733,6 |

83,1 5129 |

64,9 -64,9 |

120,2 17684,0 |

33,1 2049,6 |

0,86 |

483,1 71762 |

|

Камчатский край Регион 2 |

48,4 19838,6 |

3,8 5208,3 |

41,6 -41,6 |

44,6 17759,6 |

3,8 2079,0 |

0,60 |

168,2 72077 |

|

Приморский край Регион 2 |

266,0 19620,9 |

57,0 5155,1 |

21,1 -21,1 |

233,3 17570,9 |

32,8 2050,1 |

0,33 |

975,8 71269 |

|

Хабаровский край Регион 2 |

229,3 19657,6 |

58,4 5153,7 |

16,7 -16,7 |

201,2 17603,0 |

28,2 2054,6 |

0,72 |

688,5 71557 |

|

Амурская область Регион 2 |

99,7 19787,2 |

26,4 5185,7 |

12,5 -12,5 |

86,6 17717,6 |

13,2 2069,6 |

0,46 |

394,4 71851 |

|

Магаданская область Регион 2 |

33,7 19853,2 |

14,7 5197,4 |

9,1 -9,1 |

30,9 17773,2 |

2,8 2080,0 |

0,91 |

93,6 72152 |

|

Сахалинская область Регион 2 |

117,0 19769,9 |

94,6 5117,5 |

5,3 -5,3 |

99,2 17705,0 |

17,9 2064,9 |

0,89 |

286,1 71959 |

|

Еврейская АО Регион 2 |

13,3 19873,6 |

3,9 5208,2 |

4,8 -4,8 |

10,7 17793,5 |

2,7 2080,1 |

0,70** |

70,0 72175 |

|

Чукотский АО Регион 2 |

8,1 19878,8 |

2,5 5209,6 |

14,3 -14,3 |

7,9 17796,3 |

0,3 2082,5 |

0,88 |

32,5 72213 |

|

* Здесь и далее – под регионом 2 подразумевается национальная экономика за вычетом соответствующего субъекта Федерации. ** Ввиду отсутствия статистических данных удельный вес производимых товаров и услуг для внутрирегионального потребления принят равным 0,7. Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с. |

|||||||

лютной величине. Предполагается, что трансферты направляются федеральным правительством с целью улучшить благосостояние резидентов региона 1 (за счет уменьшения благосостояния в остальной стране).

Результаты девяти симуляций, осуществленных на базе линеаризованной вычислимой модели общего равновесия19, представлены в таблице 3 .

С точки зрения целей федеральной политики наиболее важным результатом является уменьшение уровней полезности домохозяйств в обоих регионах во всех девяти вариантах числовой симуляции. Иными словами, увеличение федеральных трансфертов этим регионам выступает Парето-неоптимальным решением. Однако с формальной точки зрения эти изменения настолько малы, что ими в целом можно пренебречь. Следует отметить, что эффективность перераспределительных мер особенно низка на фоне существенных объемов GF2 для ряда регионов (Приморский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская области).

Между тем, если рассматривать лишь первоначальное изменение U1 в результате прироста GF1 , последовавшего за трансфертом из региона 2 (строка нач. u1 в таблице 3), то эффект перераспределения на благосостояние «коренных» резидентов этих регионов (до начала эндогенного изменения всех остальных переменных, в том числе изменения численности резидентов) в начальный момент будет положительным и количественно существенным. Однако последовавшие за этим изменения прочих эндогенных переменных, в конечном счете, сводят на нет «выигрыш» благосостояния.

Что касается изменений поведения региональных правительств в части их налогово-бюджетной политики, во всех девяти симуляциях обнаруживается существенное увеличение региональных налогов T1 и среднедушевых расходов GR1 . Причем в сравнительно малой степени это характерно для Чукотского автономного округа и Камчатского края. Такая ситуация связана с тем, что в данных субъектах роль региональных правительств в обеспечении населения общественными благами за счет собственных источников доходов изначально низка

Таблица 3. Результаты симуляций

|

РС(Я) |

КК |

ПК |

ХК |

АО |

МО |

СО |

ЕАО |

ЧАО |

|

|

m1 |

-0,673 |

1,624 |

-1,426 |

-2,176 |

-1,420 |

-0,745 |

-4,644 |

-1,082 |

-0,072 |

|

m2 |

1,500 |

2,879 |

1,194 |

1,576 |

1,704 |

2,479 |

0,946 |

2,299 |

0,909 |

|

p1 |

0,964 |

1,821 |

-0,553 |

-0,774 |

-0,186 |

0,931 |

0,706 |

0,581 |

0,259 |

|

p2 |

1,495 |

2,878 |

1,181 |

1,563 |

1,698 |

2,477 |

0,938 |

2,298 |

0,909 |

|

t 1 |

4,162 |

1,457 |

3,542 |

5,264 |

4,480 |

5,030 |

11,798 |

5,325 |

1,322 |

|

t2 |

-0,020 |

-0,004 |

-0,050 |

-0,050 |

-0,024 |

-0,006 |

-0,031 |

-0,005 |

-0,001 |

|

w1 |

-1,041 |

1,615 |

-1,511 |

-2,321 |

-1,559 |

-0,880 |

-5,524 |

-1,367 |

-0,082 |

|

w2 |

1,500 |

2,879 |

1,196 |

1,578 |

1,705 |

2,479 |

0,947 |

2,299 |

0,909 |

|

y1 |

1,855 |

1,160 |

2,322 |

3,353 |

2,783 |

3,033 |

5,098 |

2,853 |

0,956 |

|

y2 |

-0,013 |

-0,003 |

-0,032 |

-0,033 |

-0,016 |

-0,004 |

-0,020 |

-0,003 |

0 |

|

y |

0,004 |

0 |

-0,002 |

0,006 |

-0,002 |

0,002 |

0,023 |

-0,001 |

0 |

|

c 11 |

-1,636 |

-0,197 |

-0,872 |

-1,402 |

-1,234 |

-1,676 |

-5,350 |

-1,662 |

-0,331 |

|

c 21 |

-2,167 |

-1,254 |

-2,607 |

-3,739 |

-3,118 |

-3,222 |

-5,583 |

-3,379 |

-0,981 |

|

c12 |

0,536 |

1,058 |

1,747 |

2,350 |

1,890 |

1,548 |

0,240 |

1,718 |

0,650 |

|

c22 |

0,005 |

0,001 |

0,013 |

0,013 |

0,006 |

0,002 |

0,008 |

0,001 |

0,000 |

|

gr1 , l1 |

2,158 |

1,252 |

2,584 |

3,716 |

3,107 |

3,219 |

5,568 |

3,377 |

0,981 |

|

gr2 , l2 |

-0,015 |

-0,003 |

-0,035 |

-0,036 |

-0,017 |

-0,004 |

-0,022 |

-0,003 |

0 |

|

u1 , u2 |

-0,007 |

-0,002 |

-0,003 |

-0,004 |

-0,002 |

-0,001 |

-0,003 |

-0,001 |

-0,001 |

|

нач. u1 |

0,268 |

0,267 |

1,142 |

0,833 |

1,025 |

0,237 |

0,469 |

0,720 |

0,036 |

|

gf1 |

1,244 |

0,602 |

18,654 |

15,216 |

11,410 |

1,502 |

19,252 |

3,298 |

0,062 |

|

gf2 |

3,416 |

1,857 |

21,273 |

18,968 |

14,534 |

4,726 |

24,843 |

6,678 |

1,043 |

|

g1 |

1,757 |

0,656 |

6,918 |

6,271 |

5,766 |

2,564 |

6,293 |

3,333 |

0,197 |

|

g2 |

-0,059 |

-0,018 |

-0,123 |

-0,097 |

-0,052 |

-0,012 |

-0,048 |

-0,009 |

-0,003 |

Примечание: РС(Я) – Республика Саха (Якутия), КК – Камчатский край, ПК – Приморский край, ХК – Хабаровский край, АО – Амурская область, МО – Магаданская область, СО – Сахалинская область, ЕАО – Еврейская АО, ЧАО – Чукотский АО.

Источник: составлено автором.

(см. табл. 1). С другой стороны, налоговая ставка и государственные расходы в регионе-доноре ожидаемо сократились в ответ на экзогенный шок в каждой из девяти симуляций. Сахалинская область, характеризующаяся минимальной среди всех дальневосточных субъектов Федерации величиной федеральных трансфертов и максимальным размером расходов местных правительств (330,6 тыс. руб. на одного занятого), демонстрирует существенный рост налоговой ставки (11,8%) и связанный с этим рост расходов местного бюджета (5,6%).

Результат для Сахалинской области выглядит парадоксальным в свете того, что регион имеет самый высокий базовый уровень расходов на душу населения GR1 среди региональных правительств (как следствие, самую высокую налоговую ставку T1 ).

Этому можно дать следующее объяснение. Целевой функцией региональных правительств в модели является увеличение государственных расходов в пределах своих юрисдикций. С одной стороны, увеличение налоговой ставки приводит в силу (6) к росту издержек на рабочую силу и сокращению занятости, как следствие – оттоку домохозяйств из региона. Это снижает совокупные расходы регионального правительства. С другой стороны, увеличивая налоговую ставку, правительство ослабляет свое бюджетное ограничение, повышая среднедушевые расходы для заданного числа домохозяйств. В точке оптимума региональное правительство устанавливает такую налоговую ставку, которая сбалансирует воздействие двух указанных выше эффектов на совокупные расходы правительства. Получение федерального трансферта повысит уровень благосостояния домохозяйств региона-реципиента, что привлечет в него дополнительное население. Для восстановления среднедушевых расходов правительства до прежнего уровня и будет повышена налоговая ставка.

Немедленным эффектом федерального трансферта станет увеличение потребления общественного блага в регионе-реципиенте, приводящее к росту благосостояния. Образовавшаяся разница в уровнях благосостояния между регионами запустит процессы миграции в регион 1, которые прекратятся в тот момент, когда эти уровни вновь станут равными. Таким образом, увеличение рабочей силы в регионе-реципиенте и ее сокращение в регионе-доноре окажутся явным результатом перераспределения финансовых ресурсов.

С динамикой численности трудовых ресурсов напрямую связана и динамика выпуска. В силу свойств производственной функции прирост общего выпуска в регионе 1 будет меньше прироста занятости, тогда как для региона 2 сокращение выпуска ниже уменьшения занятости (по крайней мере в тех симуляциях, где эффект заметен статистически). Что касается выработки на одного занятого ( yi – li ), для регионов-доноров будет характерно ее сокращение как результат федерального трансферта. Интересно также проследить за изменениями валового выпуска страны y . Как видно из таблицы 3, миграция оказывает двойственное действие на этот показатель – в четырех случаях оно положительное, в трех – отрицательное. Еще в двух случаях воздействие на величину национального выпуска не наблюдается.

Федеральные трансферты тоже оказывают влияние на ценовые изменения. В трех регионах-реципиентах (Приморский и Хабаровский края, Амурская область) снизился уровень цен местного производства p1 . Что характерно, во всех симуляциях наблюдается рост цен на продукцию региона-донора, причем более существенный, чем для региона-реципиента (для случаев, когда p1 , p2 > 0). С изменениями цен связаны и трансформации в межрегиональной торговле. Можно отметить довольно существенное сокращение среднедушевого потребления продукции региона 2 регионом-реципиентом. Напротив, возрастает среднедушевое потребление товаров региона 1 резидентами региона-донора.

Величина c21 + l1 характеризует изменение импорта (ввоза) региона 1 из региона 2. Соответственно, c12 + l2 отражает динамику вывоза (экспорта) из региона 1 в регион 2. Из этого следует, что в целом объемы ввоза товаров в регионы-реципиенты практически не изменяются (формально говоря, c12 + l2 сокращается в пределах тысячных долей процента). Напротив, вывоз продукции из регионов-реципиентов в регион-донор существенно увеличивается (в некоторых случаях – свыше 1,5%). Поскольку межрегиональная торговля в исходной модели сбалансирована, разница между этими величинами дает процентное изменение торгового баланса. Таким образом, во всех протестированных случаях федеральные трансферты улучшили условия торговли в пользу регионов-реципиентов.

Указанным выше эффектам может быть дано следующее обоснование. Сокращение выпуска продукции на одного занятого в регионе-реципиенте имеет своим результатом сокращение заработной платы, прибыли и, как следствие, дохода репрезентативного домохозяйства в регионе 1. Это приведет к сокращению удельного потребления обоих товаров. Аналогичные, но с противоположным знаком, процессы обусловливают рост среднедушевого потребления в регионе 2. Таким образом, произойдет сокращение спроса на товар 1 в регионе 1, но увеличение спроса на него в регионе 2. Однако в ряде случаев (Приморский и Хабаровский края, Амурская область) общий избыток предложения локальных товаров в национальной экономике приведет к падению цен на них.

Модельные расчеты, результаты которых отражены в таблице 3, выполнены в предположении, что региональные правительства устанавливают налоговую ставку таким образом, чтобы максимизировать свои расходы в регионе. Возникает вопрос, сильно ли зависят результаты расчетов от этой предпосылки. Можно провести сравнение с результатами симулирования в предположении, что поведение региональных правительств задается экзогенным. В этом случае уравнение (14`) заменяется на условие gri = 0. Следовательно, Ti определяется исходя из поддержания бюджетного ограничения региональных правительств.

По результатам оценивания в рамках указанного варианта нельзя однозначно говорить о наличии тенденции в изменениях показателей. В случае Республики Саха (Якутия), Магаданской и Сахалинской областей новые резуль- таты оказались нереалистичными (величины изменения отдельных переменных как для региона 1, так и для региона 2 составили 20% и более). Для Камчатского и Приморского краев, Амурской области знаки при всех переменных остались такими же, как в таблице 3, но незначительно уменьшились по абсолютной величине. Наконец, для Хабаровского края, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа знаки при переменных для региона-реципиента не изменились, а для региона-донора большинство переменных поменяли знак на противоположный. Для двух последних групп регионов можно заметить слабую тенденцию увеличения благосостояния в том случае, если региональные правительства ведут себя как агенты, максимизирующие свои функции бюджетных расходов.

Заключение

В статье проанализированы эффекты межрегиональных трансфертов для регионов Дальнего Востока, осуществляемых федеральным правительством, с использованием двухрегиональной вычислимой модели общего равновесия с оптимизирующими региональными правительствами. Проведено девять числовых симуляций на линеаризованной версии модели, параметры которой были откалиброваны с применением статистических данных по девяти субъектам Федерации, входящим в состав ДФО, за 2015–2016 гг.

Обнаружено, что федеральные трансферты практически не влияют на благосостояние домохозяйств, однако приводят к существенным изменениям остальных экономических переменных. Несмотря на существенное начальное увеличение благосостояния резидентов дальневосточных регионов в результате прироста величины федеральных трансфертов, способность домохозяйств оптимизировать свою потребительскую корзину и мигрировать из региона в регион в ответ на разность в уровнях полезности приводит в конечном итоге к нивелированию возникших преимуществ. Оно достигается ценой существенных изменений в уровнях цен, заработной платы, выпуска, налоговой нагрузки, региональных бюджетных расходов, прежде всего у регионов-реципиентов. Начальное повышение благосостояния приводит к притоку трудовых ресурсов, повышая выпуск, но сокращая производительность тру- да и заработную плату. Региональные правительства отвечают на приток населения увеличением уровня бюджетных расходов через повышение налоговой ставки, чем оказывают дополнительное давление на заработную плату и доходы резидентов, сокращая уровень их потребления. В конечном итоге благосостояние возвращается к исходному уровню и новое равновесие устанавливается при более низком уровне цен и среднедушевых доходов в регионе-реципиенте.

С точки зрения федерального правительства наиболее проявляющийся эффект будет состоять в миграции населения в направлении к регионам – получателям федеральных грантов, как следствие – росте ВРП последних. Необходимо уточнить, однако, что все оценки получены в предположении равенства уровня цен в обоих регионах в начальный период ( P1 = P2 = 1), что в действительности не имеет места20. Из этого следует, что снижение стоимостных показателей в регионах-реципиентах следует трактовать только как замедление темпов их роста по сравнению со среднероссийским уровнем.

Как уже было отмечено, модель носит статический характер и рассматривает домохозяйства в качестве агентов, нацеленных на текущее потребление. Следовательно, не принимаются во внимание их мотивы относительно будущего потребления и сбережений. Однако широко распространена точка зрения о том, что основным мотивом миграции на Дальний Восток является возможность расширить бюджетное ограничение будущих периодов с целью увеличения будущего потребления. Это справедливо, если принять, что потребление состоит только из частных благ, тогда как, согласно той же неоклассической теории, уровень комфорта и удобства проживания, обеспечиваемый как раз наличием общественных благ, является стимулом к перемене локации [16].

Важный вывод, подтверждающий сделанные ранее [3], состоит также в том, что российский Дальний Восток не представляет собой однородную целостную экономическую систему, которую можно было бы охарактеризовать как «экономика Дальнего Востока». По сути, Дальневосточный федеральный округ представляет собой совокупность субъектов Федерации, характеризующихся различными природногеографическими, демографическими, структурно-экономическими условиями, не обра- зующих в целом единый общий рынок. Кроме того, исследование позволило дополнить это описание макрорегиона следующей особенностью: составляющие ДФО субъекты характеризуются неодинаковой реакцией и различными, порой имеющими противоположную направленность, эффектами по отношению к мерам политики перераспределения ресурсов.

Список литературы Анализ эффектов распределения федеральных бюджетных трансфертов для регионов Дальнего Востока

- Tiebout C. A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 1956, vol. 64, no. 5, pp. 416—424.

- Исаев А.Г. Эффекты межрегионального перераспределения финансовых ресурсов: общеравновесный подход // Экономика региона. 2019. Т. 15. Вып. 2. С. 618—630. DOI: 10.17059/2019-2-23

- Экономические макрорегионы: интеграционный феномен или политико-экономическая целесообразность? Случай Дальнего Востока / П.А. Минакир, А.Г. Исаев, А.Н. Демьяненко, О.М. Прокапало // Пространственная экономика. 2020. Т 16. № 1. С. 66—99. DOI: https://dx.doi.org/10.14530/se.2020.L066-099

- Groenewold N., Hagger A. An Analysis of the Effects of Fiscal Equalization in a Two-Region Simulation Model. The University of Western Australia. Discussion Paper. 2005. Available at: https://www.researchgate.net/ publication/23697423_An_Analysis_of_the_Effects_of_Fiscal_Equalisation_in_a_Two-Region_Simulation_ Model

- Аветисян И.А. Регулирование межбюджетных отношений в Российской Федерации — неотъемлемая часть бюджетного менеджмента // Вопросы территориального развития. 2018. № 1 (41). С. 1—21. DOI: 10.15838/tdi/2018.1.41.3

- Идрисов Ш.А., Сомоев Р.Г. Бюджетный федерализм: зарубежные и российская модели // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2016. № 4 (48). С. 507—520.

- Татаркин А.И., Татаркин Д.А. Российский налогово-бюджетный федерализм в условиях экономической нестабильности // Федерализм. 2016. № 3 (83). С. 9—26.

- Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Федерализм как институциональный приоритет стратегии пространственного развития России // Региональная экономика. Юг России. 2018. № 4. С. 33—43. DOI: 10.15688/ re.volsu.2018.4.3

- Российский Дальний Восток на пути в будущее / под ред. П.А. Минакира; Институт экономических исследований ДВО РАН. Хабаровск: ИЭИ ДВО РаН, 2017. 395 с.

- Леонов С.Н. Проблемы бюджетной сферы дальневосточных субъектов Федерации // Проблемы развития территории. 2020. № 1 (105). С. 93-108. DOI: 10.15838/ptd.2020.1.105.7

- Минакир П.А. Дальневосточные институциональные новации: имитация нового этапа // Пространственная экономика. 2019. Т. 15. № 1. С. 7-17.DOI: 10.14530/se.2019.1.007-017

- Кудрин А., Дерюгин А. Субнациональные бюджетные правила: зарубежный и российский опыт // Экономическая политика. 2018. Т. 13. № 1. С. 8-35. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-1-01

- Boadway R., Flatters F. Efficiency and equalization payments in a federal system of government: a synthesis and extension of recent results. Canadian Journal of Economics, 1982, vol. 15, no. 4, pp. 613-633.

- Bradford D., Oates W. Towards a predictive theory of intergovernmental grants. The American Economic Review, 1971, vol. 61, no. 2, pp. 440-448.

- Roback J. Wages, rents, and the quality of life. Journal of Political Economy, 1982, vol. 90, no. 6, pp. 1257-1278.

- Krumm R. Regional wage differentials, fluctuations in labor demand, and migration. International Regional Science Review, 1983, vol. 8, no. 1, pp. 23-45.

- Mansoorian A, Myers R. Attachment to Home and Efficient Purchases of Population in a Fiscal Externality Economy. University of Western Ontario. Research Report 9010. 1990. Available at: https://ir.lib.uwo.ca/ economicsresrpt/494/

- Courant P, Deardorf A. Amenities, Nontraded Goods, and the Trade of Lumpy Countries. Journal of Urban Economics, 1993, vol. 34, no. 2, pp. 299-317.

- Groenewold N., Hagger A., Madden J. The Efficiency of Federal Inter-Regional Transfers Under a Regime of Politically-Maximizing Regional Governments. The University of Western Australia. Discussion Paper. 2002. Available at: https://www.researchgate.net/publication/23697360_The_Efficiency_of_Federal_Inter-Regional_Transfers_Under_a_Regime_of_Politically-Maximizing_Regional_Governments/link/ 00b7d528e004a5db04000000/download

- Devarajan S., Lewis J., Robinson S. Policy lessons from trade-focused, two-sector models. Journal of Policy Modeling, 1990, vol. 12, no. 4, pp. 625—657.