Анализ эколого-хозяйственного состояния территории острова Сарпинский

Автор: Кошелева Ольга Юрьевна, Шинкаренко Станислав Сергеевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 4 т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты оценки эколого-хозяйственного состояния территории острова Сарпинский на Нижней Волге в пределах Волгоградской области. Среди видов антропогенной нагрузки самыми значимыми для территории острова являются рекреационная и пастбищная. В ходе полевых геоботанических исследований построен ландшафтно-экологический профиль, отражающий чередование природно-территориальных комплексов в северо-западной части острова. По космическому снимку Sentinel-2 установлено распределение земель острова по видам хозяйственного использования. Каждой категории земель присвоен определенный балл в зависимости от степени антропогенной нагрузки. Рассчитаны коэффициенты абсолютной и относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния и естественной защищенности. Экологический фонд острова составляет 5397,3 га (48,7 % территории). Для острова Сарпинский характерна сбалансированность антропогенной нагрузки с потенциалом устойчивости природно-территориальных комплексов, что обеспечивается, в основном, за счет высокой лесистости и обводненности острова, но естественная защищенность ландшафтов оценивается как средняя в силу практически полного отсутствия особо охраняемых природных территорий.

Остров сарпинский, геосистемы, эколого-хозяйственное состояние территории, антропогенная нагрузка, рекреационная нагрузка, лесистость, космические снимки

Короткий адрес: https://sciup.org/149131453

IDR: 149131453 | УДК: 911:574(470.45) | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2018.4.7

Текст научной статьи Анализ эколого-хозяйственного состояния территории острова Сарпинский

DOI:

Острова Нижней Волги имеют важное научное, природоохранное и рекреационное значение для полупустынной зоны европейской части России. Изучение островных геосистем, как речных, так и морских, является достаточно актуальной тематикой в отечественных и зарубежных исследованиях, где затрагиваются вопросы ландшафтного разнообразия и функционирования островов, их физико-географического районирования и картографирования, антропогенной трансформации, причем большинство исследований выполняется с применением данных дистанционного зондирования [1, 3, 4, 9, 15, 17–22].

Система островов Сарпинский, Голодный и Спорный (далее – остров Сарпинский) является самой крупной и наиболее изученной среди островов Нижней Волги. Комплексным изучением физико-географических условий острова, как самостоятельного объекта, так и в составе Волго-Ахтубинской поймы, и оценкой уровня его хозяйственного освоения, растительного и животного мира занимались многие исследователи [11, 12, 13, 14, 16]. Как наиболее близко расположенная к урбанизированной территории, из всех островов Нижней Волги данная островная система наиболее заселена и подвержена антропогенным нагрузкам. Так, ландшафты южной части острова Голодный серьезно изменены промышленным строительством: здесь находятся очистные сооружения, принимающие фекально-хозяйственные стоки шести из восьми административных районов города Волгограда. При этом на острове есть дачный массив, жить в котором не представляется возможным из-за отсутствия 56

безопасных источников водоснабжения. Однако для пляжного отдыха и рыбалки есть песчаные косы, на стороне, обращенной к левобережью Волги [14]. Непосредственно на острове Сарпинский расположены 12 хуторов, в которых постоянно проживает более 800 человек. Также здесь располагается около 1,5 тысяч дачных участков, в связи с чем население острова в летний период возрастает до 5–6 тысяч человек. К береговой линии острова приурочены 4 базы отдыха. Остров имеет регулярное транспортное сообщение с городом посредством речного транспорта летом и аэросаней – зимой. Расположенный на юго-востоке остров Спорный – наиболее пригодный для пляжного отдыха, так как имеет постоянно растущие на западной стороне и в ухвостье песчаные косы. Его прибрежная зона напротив города Волгограда мелководна, здесь образовалось многокилометровое пляжное побережье с идеальными условиями для купания. Однако прямого транспортного сообщения с городом остров не имеет, он доступен только для рекреантов с личным маломерным водным транспортом. Постоянного населения на острове нет, хозяйственная деятельность не ведется. Тем не менее, пляжная популярность острова среди жителей южных районов Волгограда негативно отражается на его экологическом состоянии.

Целью данного исследования является оценка современного состояния острова Сар-пинский с позиций концепции эколого-хозяйственного баланса территории, разработанной Б.И. Кочуровым [6] и широко применяемой в различных экологических исследованиях [2, 8,

10]. Согласно данной концепции эколого-хозяйственное состояние (ЭХС) конкретной территории определяется соотношением различных видов деятельности на ней с учетом потенциальных и реальных возможностей природы. Территория обладает высоким ЭХС, когда в ее пределах обеспечивается устойчивое развитие природы и общества, воспроизводство природных (возобновимых) ресурсов и не возникает нежелательных экологических изменений и негативных последствий.

Методика исследования. Для оценки ЭХС территории необходимо знать распределение земель по видам хозяйственного использования, а также степени антропогенной нагрузки. Определение площади групп земель на острове Сарпинский проводилось по летнему космическому снимку Sentinel-2 2018 года с пространственным разрешением 10 метров, имеющимся в свободном доступе. Оцифровка контуров и расчет площадей проводились в программном комплексе QGIS 2.18. Площадь лесов ограниченного использования вычислялась методом построения буферных зон в программе QGIS посредством вычленения из общей площади лесных насаждений на островах площади лесных массивов, расположенных на расстоянии более 1 км (15 минут ходьбы) от населенных пунктов и за пределами 200-метровой зоны от грунтовых дорог.

Полевые ландшафтно-экологические исследования для целей дешифрирования космических снимков проводились по методике ВНИАЛМИ [7]. Определение изображенных на снимке объектов осуществлялось на основе выявления прямых дешифровочных признаков объектов (форма, размеры, цвет и т. д.), непосредственно видимых на космическом снимке.

Для оценки степени антропогенной нагрузки на различные категории земель предлагается использовать метод балльных оценок (табл. 1).

Напряженность эколого-хозяйственного состояния территории и степень экологической сбалансированности земельного фонда оценивалась по количественным показателям, характеризующим соотношение площадей с высокой и низкой антропогенной нагрузкой [2, 6]:

1) коэффициент абсолютной напряженности эколого-хозяйственного состояния территории ( Ка ) – отражает соотношение площадей сильно нарушенных и практически «нетронутых» природных территорий и рассчитывается по формуле (1):

АН 6

К а = Н

.

Значения Ка: <0,9 – низкая абсолютная напряженность ЭХС территории; 1,0–2,9 – пониженная; 3,0–4,9 – средняя; 5,0–6,9 – повышенная; > 7,0 – высокая.

2) коэффициент относительной напряженности ЭХС территории (Ко) – показывает сбалансированность территории по структуре земельного фонда и природно-экологическому потенциалу и рассчитывается по формуле (2):

К = АН 4 + АН 5 + АН 6

о АН , + АН 2 + АН 3

.

Значения Ко: <2,5 – низкая относительная напряженность ЭХС территории; 2,6–5,0 – пониженная; 5,1–7,4 – средняя; 7,5–9,9 – повышенная; > 10,0 – высокая.

3) коэффициент естественной защищенности территории (Кез), рассчитываемый по формуле (3):

Классификация земель по степени антропогенной,

Таблица 1

в том числе рекреационной, нагрузки [2, 8]

|

Степень антропогенной нагрузки |

Балл антропогенной нагрузки |

Виды и категории земель |

|

Высшая |

6 |

Земли населенных пунктов, промышленности, инфраструктуры; нарушенные земли |

|

Очень высокая |

5 |

Орошаемые и осушаемые земли |

|

Высокая |

4 |

Земли сельскохозяйственного назначения (пашня, пастбища) |

|

Средняя |

3 |

Многолетние насаждения, рекреационные земли |

|

Низкая |

2 |

Леса, используемые ограниченно |

|

Очень низкая |

1 |

Природоохранные и неиспользуемые земли |

P

Кез = Pсф , (3) общ где Sобщ – общая площадь территории; Pсф – показатель площади земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями (Pсф), который отражает естественную устойчивость природной среды, которая сохраняется при невысокой антропогенной нагрузке; рассчитывается по формуле (4):

Pсф= P(АН1)+0,8P(АН2)+ + 0,6P(АН3) +0,4P(АН4) (4)

Значения Кез: <0,35 – низкая (критическая) защищенность территории; 0,35–0,50 – средняя; > 0,50 – высокая.

Результаты исследования. Близость острова Сарпинский к городу Волгограду увеличивает его привлекательность для отдыхающих, особенно учитывая тот факт, что в летний период с островом установлено постоянное транспортное сообщение. Поэтому значительная часть антропогенной нагрузки на островные экосистемы принадлежит рекреации.

Наиболее молодыми и динамичными природными комплексами острова Сарпинс-кий являются прирусловые отмели и косы, для которых характерны тесно связанные между собой процессы нарастания прибрежных скоплений наносов и их последующее отчленение или сползание вниз по течению. Такие особенности в переформировании берегов Сарпинс-кого были отмечены еще И.В. Поповым во время его исследований деформации острова в период с 1913 по 1952 годы [11], они сохраняются и в настоящее время. Основной вид антропогенной нагрузки на данные природнотерриториальные комплексы (ПТК) – пляжная рекреация. На береговых отмелях, оказавшихся вне зоны интенсивных эрозионноаккумулятивных русловых процессов, развивается густая ивовая урема.

За полосой береговых отмелей расположена зона приречной поймы – луга и тополевые парковые леса на прирусловых валах, которые могут достигать 5–8 м над урезом воды. В травянистых фитоценозах данных участков преобладают сухие и остепняющи-еся песчано-разнотравно-злаковые луга на слабо сформированных слоистых аллювиальных почвах песчаного и супесчаного гранулометрического состава. Эта часть острова испытывает наибольшие рекреационные нагрузки, так как активно используется для рыболовно-бивуачного и пляжного отдыха местного и городского населения.

За полосой прирусловых валов идет система грив и межгривных понижений, в которых расположены многочисленные озера, ерики и протоки. Здесь на современных аллювиальных песчаных, суглинистых, местами глинистых отложениях чередуются урочища сырых лугов и пойменных дубрав, иногда пойменные дубравы образуют узкие галереи вдоль пересыхающих в межень ериков. Внутренняя часть острова очень популярна у грибников, рыбаков и охотников, однако за счет отсутствия возможностей для пляжной рекреации, концентрация отдыхающих здесь сравнительно невелика [5].

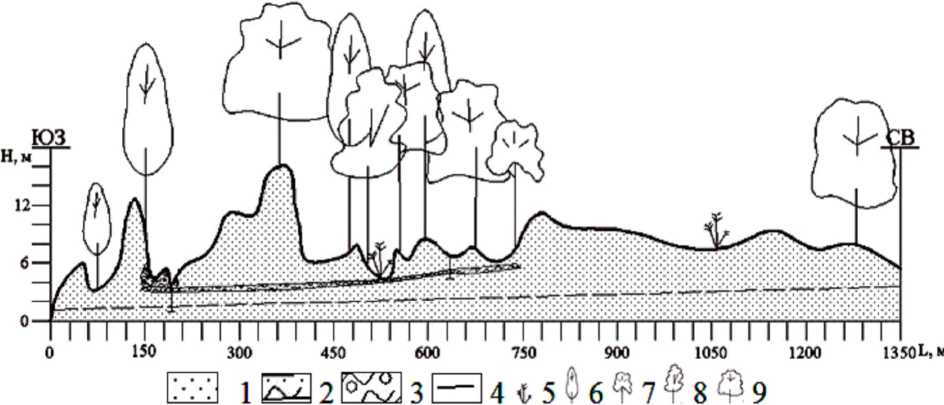

В ходе полевых практик 2017–2018 гг. студентов-картографов Волгоградского государственного университета, в северо-западной части острова Сарпинский был заложен ландшафтно-экологический профиль протяженностью 1,4 км (рис. 1), отражающий последовательные смены островных ПТК.

Геоботанические исследования на пробных площадях позволили установить наличие интенсивных пастбищных нагрузок на рассматриваемую территорию. Это выражается в невысоком проективном покрытии (в среднем 20–40 %) и наличии сорных растений и полыней. На 12-ти из 16-ти пробных площадях обнаружены сбоевые однолетние сорные растения (горец птичий, мятлик, бодяк, дурнишник), что характеризует эти участки как находящиеся в стадии полусбоя (см. табл. 2).

При легком гранулометрическом составе почвенного покрова подобная ситуация местами уже привела к полному сбою пастбищ, что в перспективе приведет к полной смене видового состава, снижению урожайности, уплотнению и иссушению почвы, развитию водной и ветровой эрозии, уменьшению плодородия почвы.

Таким образом, от структуры землепользования зависит, как происходит распределение антропогенных нагрузок на территорию и, в конечном счете, устойчивость ландшафтов. Анализ распределения земельного фонда по данным космической съемки представлен в таблице 3.

Рис. 1. Ландшафтный профиль в северо-западной части острова Сарпинский

Литологический состав: 1 – пески; 2 – супесь; 3 – суглинок; 4 – уровень грунтовых вод. Древесно-кустарниковая растительность: 5 – лох серебристый ( Elaeagnus commutata );

6 – тополь белый ( Populus alba ); 7 – ясень пенсильванский ( Fraxinus pennsylvanica );

8 – вяз мелколистный ( Ulmus parvifolia ); 9 – дуб черешчатый ( Quercus robur )

Геоботаническая характеристика пробных площадей (ПП), заложенных по ходу ландшафтно-экологического профиля

Таблица 2

|

№ п/п |

ПТК |

Растительное сообщество |

Количество видов, шт. |

Проективное покрытие, % |

Наличие сорных видов |

|

1 |

Луговое понижение между первой и второй гривами |

Calamagrostis epigeios+ Eleocharis palustris |

14 |

45 |

+ |

|

2 |

Плавное повышение от луга ко второй гриве |

Populus nigra-Crypsis alopecu-roides+Pulicaria vulgaris |

5 |

30 |

+ |

|

3 |

Западный склон второй гривы |

Variherbetum |

12 |

40 |

– |

|

4 |

Вершина второй гривы |

Euphorbia seguieriana-Anisantha tec-torum +Variherbetum |

14 |

25 |

+ |

|

5 |

Восточный склон второй гривы |

Populus nigra-Variherbetum |

8 |

15 |

– |

|

6 |

Луговое понижение после второй гривы |

Calamagrostis epigeios-Variherbetum |

14 |

80 |

+ |

|

7 |

Высохший временный водоток |

Crypsis alopecuroides |

7 |

40 |

+ |

|

8 |

Луговое понижение |

Crypsis alopecuroides +Pulicaria vulgaris |

5 |

25 |

+ |

|

9 |

Западный склон третьей гривы |

Variherbetum |

7 |

20 |

– |

|

10 |

Понижение после третьей гривы |

Poaceae (Cynodon+ Cryp-sis+Calamagrostis)+Pulicaria vulgaris |

10 |

30 |

+ |

|

11 |

Лоховник перед дамбой |

Elaeagnus angustifolia-Variherbetum |

23 |

40 |

+ |

|

12 |

Тополевник за дамбой |

Populus nigra-Elaeagnus angustifo-lia+Prunus spinosa-Calamagrostis epigeios |

27 |

70 |

+ |

|

13 |

Склон гривы за дамбой |

Querqus robur-Rosa canina+Prunus spinosa + Crataegus monogyna-Variherbetum |

18 |

30 |

+ |

|

14 |

Дубрава на гриве |

Querqus robur-Acer tatarica-Calamagrostis epigeios |

6 |

5 |

– |

|

15 |

Мелкобугристые пески |

Euphorbia seguieriana-Poaceae (Ani-santha+ Poa+ Eragrostis) |

11 |

15 |

+ |

|

16 |

Лоховник на лугу |

Elaeagnus angustifolia-Artemisia aus-triaca+ Poaceae (Poa+ Calamagrostis) |

25 |

50 |

+ |

Таблица 3

Структура земель острова Сарпинский с учетом балла антропогенной нагрузки

|

Категория земель |

Балл антропогенной нагрузки |

Площадь, га |

|

Населенные пункты |

6 |

188,6 |

|

Водоочистные сооружения на о. Голодный |

6 |

11,7 |

|

Дороги, в том числе грунтовые |

6 |

79,5 |

|

Дачи, базы отдыха |

5 |

350,8 |

|

Пастбища и сенокосы |

4 |

5 258,0 |

|

Лесные насаждения |

3 |

2782,3 |

|

Внутренняя гидрографическая сеть (ерики, озера, болота) |

3 |

639,7 |

|

Песчаные береговые отмели |

3 |

901,0 |

|

Леса ограниченного использования |

2 |

862,9 |

|

Ключевая орнитологическая территория |

1 |

10,0 |

|

Общая площадь территории: |

11 084,5 |

|

Как можно увидеть из таблицы 3, большую часть территории острова занимают земли лесного и сельскохозяйственного фондов, самую меньшую – земли особо охраняемых природных территорий.

Используя данные таблицы 3, по формулам (1)–(4) были рассчитаны коэффициенты эколого-хозяйственного состояния территории острова.

Значение коэффициента Ка высокое (28,0), что свидетельствует о преобладании в структуре землепользования удельного веса земель с высокой антропогенной нагрузкой над землями природоохранного назначения. Это соотношение крайних по своему значению величин должно привлекать к себе особое внимание с целью уравновешивания сильных антропогенных воздействий путем увеличения площади особо охраняемых природных территорий.

Коэффициент относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния территории Ко, который охватывает всю рассматриваемую территорию, составляет 1,1, что соответствует низкой относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния. Это свидетельствует о достаточной сбалансированности антропогенной нагрузки с потенциалом устойчивости природно-территориальных комплексов, что обеспечивается, в основном, за счет высокой лесистости и обводненности острова. В данном случае, следует обратить внимание на то, что при расчете данного коэффициента никак не учитывается экологическое состояние рассматриваемых категорий земель 60

(лесов, водных объектов, пастбищ), например стадии пастбищной дигрессии, что является недостатком применения данного метода.

Экологический фонд территории (Рсф) составляет 5397,3 га, что соответствует 48,7 % территории острова, которые являются землями со средо- и ресурсостабилизирующими функциями. В целом, для острова Сарпинский характерна средняя естественная защищенность территории (Кез=0,5).

Для повышения сбалансированности эколого-хозяйственного состояния и увеличения защищенности острова целесообразно расширение и создание новых средостабилизирующих и природоохранных территорий при регулировании аграрно-индустриального развития. Требуется увеличение примерно в 5,7 раз площадей ООПТ, чтобы довести показатель абсолютной напряженности эколого-хозяйственного состояния хотя бы до среднего значения. Естественную защищенность острова возможно повысить путем увеличения земель лесного фонда за счет земель сельскохозяйственного значения, регулирования рекреационных и пастбищных нагрузок.

Заключение. Согласно расчетам показателей эколого-хозяйственного состояния, в целом, остров Сарпинский развивается относительно устойчиво в плане сбалансированности объектов природопользования. Однако применение концепции эколого-хозяйственного баланса, основанного лишь на анализе структуры землепользования, является недостаточным для проведения комплексной эколого-хозяйственной оценки территории. В дополнении к данной концепции необходимо проводить оценку экологического состояния территории дополнительными методами, в частности полевыми.

В связи с высокой экологической значимостью уникальных природных комплексов острова Сарпинский, при ведении хозяйства на его территории необходимо ориентироваться на создание здесь полноценного экологического каркаса, под которым понимается система экологически взаимосвязанных природных территорий, характеризующаяся способностью обеспечивать экологическое равновесие для данной территории; защищенностью природоохранными мерами; антропогенными нагрузками, соответствующими предельно допустимым значениям; ограничениями на виды и интенсивность ресурсного природопользования.

Список литературы Анализ эколого-хозяйственного состояния территории острова Сарпинский

- Белянин, П.С. Особенности ландшафтной структуры архипелага Кай (Молуккские острова) / П.С. Белянин // География и природные ресурсы. - 2014. - № 4 - С. 153-160.

- Бодрова, В.Н. Расчет и оценка эколого-хозяйственного баланса Волгоградской области в геоинформационной системе / В.Н. Бодрова // Проблемы региональной экологии. - 2013. - № 2. - С. 43-50.

- Ганзей,К.С. Особенности ландшафтной структуры Гавайских островов / К.С. Ганзей // Фундаментальные исследования - 2013. - № 1-2. - С. 327-334.

- Грищенко, М.Ю. Изучение и картографирование почв и ландшафтов полуострова Весловский (остров Кунашир, Курильские острова) / М.Ю. Грищенко, В.И. Гаврилова, А.М. Карпачевский, А.Ю. Петровская, Г.М. Леонова // Изв. Вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». - 2018. - Т. 62. - № 1. - С. 63-69.

- Канищев, С.Н. Рекреационное природопользование на территории Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги: методические рекомендации по нормированию рекреационных нагрузок и оценке состояния природных комплексов / С.Н. Канищев, Д.А. Солодовников, Д.В. Золотарев, С.С. Шинкаренко, Н.А. Курсакова. - Волгоград: ООО «Царицынская полиграфическая компания», 2012. - 120 с.