Анализ качественного и количественного состава ассоциаций микроорганизмов, выделенных из гнойного очага, у пациентов с хроническим остеомиелитом за трехлетний период

Автор: Шипицына Ирина Владимировна, Осипова Елена Владимировна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 6 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Проведение ежегодного микробиологического мониторинга ведущих возбудителей остеомиелита и их антибиотикочувствительности необходимо для выявления препаратов, утративших свою эффективность. В то же время, увеличение количества микробных ассоциаций требует иных подходов к антибактериальной терапии. Вследствие чего возникает необходимость анализа состава ассоциаций и выявления приоритетного патогена для исключения наименее эффективных препаратов и оптимизации лечения. Цель. Провести анализ качественного и количественного состава ассоциаций микроорганизмов, выделенных из остеомиелитического очага у пациентов с хроническим остеомиелитом за трехлетний период. Материалы и методы. Объект исследования - штаммы грамотрицательных и грамположительных бактерий, выделенные при первичных посевах в составе ассоциаций бактерий из ран и свищей пациентов, находившихся на лечении в отделениях гнойного центра НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова за период с 2018 по 2020 г. Идентификацию бактерий проводили, используя бактериологический анализатор. Результаты и обсуждение. У пациентов с хроническим остеомиелитом при посеве содержимого гнойного очага чаще всего высевались двухкомпонентные ассоциации бактерий: P. aeruginosa + S. aureus; Enterobacteriacae + S. aureus, S. aureus + CoNS. Лидирующими патогенами, встречающимися в микс-культурах, были штаммы S. aureus и P. aeruginosa. По сравнению с 2018 годом, в 2020 году увеличилось число высевов S. aureus + Enterococcus sp., в то же время количество ассоциаций P. aeruginosa + Enterococcus sp. сократилось в 2 раза. В течение трехлетнего периода среди выделенных микс-культур увеличивались доли трех- и четырехкомпонентных ассоциаций бактерий, спектр сочетаний микроорганизмов в которых был разнообразным. В трехкомпонентных ассоциациях чаще всего встречались бактерии рода Enterobacteriacae и S. aureus. Четырехкомпонентные ассоциации были представлены микс-культурами грамположительных и грамотрицательных бактерий, преимущественно НФГОБ и S. aureus. Заключение. Увеличение частоты выделения микробных ассоциаций показывает необходимость проведения ежегодного анализа изменения их качественного и количественного состава для выявления спектра ведущей микрофлоры остеомиелитического очага и коррекции антибактериальной терапии.

Хронический остеомиелит, ассоциации бактерий, биопленка, антибиотики, резистентность

Короткий адрес: https://sciup.org/142236805

IDR: 142236805 | УДК: 616.71-018.46-002.2:615.331:615.015.8 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-6-788-793

Текст научной статьи Анализ качественного и количественного состава ассоциаций микроорганизмов, выделенных из гнойного очага, у пациентов с хроническим остеомиелитом за трехлетний период

В микробиологической структуре гнойного очага трицательные условно-патогенные микроорганизмы при хроническом остеомиелите стафилококки и грамо- занимают лидирующие позиции [1-6]. В последние

годы наблюдается повышение удельного веса ассоциаций возбудителей, в составе которых, как правило, преобладают грамположительные кокки и грамотри-цательные аэробные палочки [5-8]. При хроническом остеомиелите бактериальные ассоциации чаще всего встречаются у пациентов с длительными сроками сращения переломов и замещения дефектов [8]. Межмикробные взаимодействия в ассоциациях оказывают существенное влияние на формы и течение остеомиелита [6, 7, 9]. Имеются данные о множественной лекарственной устойчивости микробов-ассоциантов, которая может быть связана как с выработкой адаптивных ферментов, разрушающих антибактериальный препарат, так и со способностью микроорганизмов существовать в составе биопленки [10-17].

Проведение ежегодного микробиологического мониторинга ведущих возбудителей остеомиелита и их антибиотикочувствительности необходимо для выявления препаратов, утративших свою эффективность. В то же время, увеличение количества микробных ассоциаций требует других подходов к антибактериальной терапии. Вследствие чего возникает необходимость исследования состава ассоциаций и выявления приоритетного патогена для исключения наименее эффективных препаратов и оптимизации лечения.

Цель работы : провести анализ качественного и количественного состава ассоциаций микроорганизмов, выделенных из остеомиелитического очага у пациентов с хроническим остеомиелитом за трехлетний период.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования – штаммы грамотрицатель-ных и грамположительных бактерий, выделенные при первичных посевах в составе ассоциаций бактерий из ран и свищей пациентов, находившихся на лечении в отделениях гнойного центра ФГБУ «НМИЦ ТО» имени академика Г.А. Илизарова, за период с 2018 по 2020 г.

Выделение чистых культур проводили стандартными методами. Идентификацию бактерий проводили на грамотрицательных NBC 44 и грамположительных панелях PBС44 (WalkAway-40 Plus, «Siemens»).

Цифровые данные обрабатывались с помощью компьютерной программы AtteStat, версия 13.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

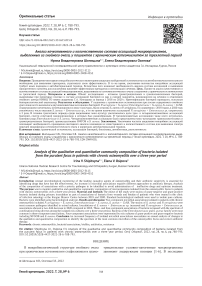

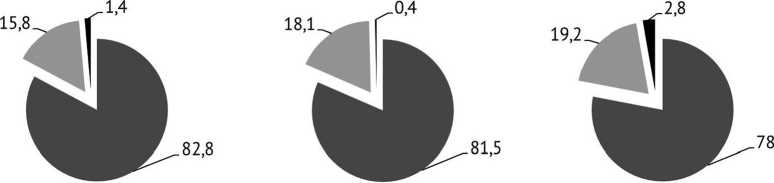

При бактериологических посевах содержимого гнойного очага в 2018 году в составе ассоциаций выделен 821 штамм, что составило 35,0 % от общего количества клинических изолятов; в 2019 году – 580 (22,9 %); в 2020 году – 559 (36,6 %). Микс-культуры были представлены двух-, трех- и четырехкомпонентными микробными ассоциациями. Наибольший удельный вес приходился на двухкомпонентные ассоциации (78,0-82,8 %), на долю трех- и четырехкомпонентных, соответственно, 15,8-19,2 % и 0,4-2,8 % (рис. 1).

Среди клинических изолятов в двухкомпонентных ассоциациях преобладали штаммы S. aureus (табл. 1). В 2018 году лидером по частоте встречаемости были ассоциации золотистого стафилококка и синегнойной палочки, число которых к 2020 году сократилось в 1,6 раза. Наибольший процент в 2020 году приходился на долю ассоциаций S. aureus + Enterococcus sp. (18,5 %), по сравнению с 2018 годом уменьшилось количество ассоциаций S. aureus + коагулазонегативные стафилококки (СoNS). Число микс-культур S. aureus + Enterebacteriacae в течение трехлетнего периода наблюдения изменялось от 8,4 до 12,9 %.

2018 2019 2020

■ -двухкомпонентные -трехкомпонентные ■-четырехкомпонентные

Рис. 1. Соотношение ассоциаций бактерий, выделенных за период с 2018 по 2020 г. (%)

Таблица 1

Качественный и количественный состав двухкомпонентных ассоциаций S. аureus с грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами

|

S. aureus + |

Количественный состав |

||

|

2018 год 2019 год 2020 год |

|||

|

количество (доля микс-культур от ОЧДА, %) |

|||

|

Общее число двухкомпонентных ассоциаций (ОЧДА) |

308 |

216 |

195 |

|

CoNS |

34 (11 %) |

30 (13,9 %) |

16 (8,2 %) |

|

Enterococcus sp. |

25 (8,1 %) |

21 (9,7 %) |

36 (18,5 %) |

|

Streptococcus sp. |

12 (3,8 %) |

10 (4,6 %) |

18 (9,2 %) |

|

Corynebacterium sp. |

1 (0,3 %) |

– |

– |

|

Acinetobacter sp. |

4 (1,3 %) |

9 (4,2 %) |

3 (1,5 %) |

|

P. aeruginosa |

46 (14,9 %) |

29 (13,4 %) |

18 (9,2 %) |

|

Enterobacteriacae |

26 (8,4 %) |

28 (12,9 %) |

21 (10,8 %) |

На втором месте по частоте встречаемости были ассоциации, образованные неферментирующими гра-мотрицательными бактериями (НФГОБ) (табл. 2). В 2018 году отмечен высокий процент выделения микс-культур НФГОБ с S. аureus , из них 92 % приходилось на ассоциации P. aeruginosa с S. аureus . Следующими по частоте выделения следовали микс-культуры P. aeruginosa в ассоциации с энтеробактериями и энтерококками.

На третьем месте по частоте выделения из патологического материала остеомиелитического очага – ассоциации бактерий рода Enterobacteriacae со Staphylococcus sp . или НФГОБ (табл. 3). В 2020 году количество микс-культур Enterobacteriacae + Enterobacteri acae увеличилось на 5,1 % по сравнению с 2018 годом.

Штаммы S. epidermidis чаще всего высевались в ассоциации с S. aureus. (табл. 4). За трехлетний период снизилось количество P. aeruginosa + S. epidermidis в 2,2 раза. Процент выделения микс-культур эпидермального стафилококка c грамположительными или грамотрицательными бактериями изменялся незначительно.

Трехкомпонентные ассоциации были представлены бактериями рода Staphylococcus sp . в сочетании с Enterobacteriacae и НФГОБ (табл. 5). В течение трехлетнего периода отмечено увеличение числа ассоциаций P. aeruginosa + Enterobacteriacae + E. faecalis ; Enterobacteriacae + Enterobacteriacae + Staphylococcus sp .

Таблица 2

Качественный и количественный состав двухкомпонентных ассоциаций НФГОБ с грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами

|

НФГОБ + |

Количественный состав |

||

|

2018 год |

2019 год |

2020 год |

|

|

количество (доля микс-культур от ОЧДА, %) |

|||

|

Общее число двухкомпонентных ассоциаций (ОЧДА) |

308 |

216 |

195 |

|

S. aureus |

50 (16,2 %) |

38 (17,6 %) |

21 (10,8 %) |

|

CoNS |

22 (7,1 %) |

7 (3,2 %) |

8 (4,1 %) |

|

Enterococcus sp. |

27 (8,8 %) |

7 (3,2 %) |

8 (4,1 %) |

|

Streptococcus sp. |

– |

2 (0,9 %) |

– |

|

Enterobacteriacae |

30 (9,7 %) |

18 (8,3 %) |

18 (9,2 %) |

|

НФГОБ |

1 (0,3 %) |

– |

1 (0,5 %) |

|

Corynebacterium sp. |

– |

– |

1 (0,5 %) |

Таблица 3

Качественный и количественный состав двухкомпонентных ассоциаций Enterobacteriacae с грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами

|

Enterobacteriacae + |

Количественный состав |

||

|

2018 год |

2019 год |

2020 год |

|

|

количество (доля микс-культур от ОЧДА, %) |

|||

|

Общее число двухкомпонентных ассоциаций (ОЧДА) |

308 |

216 |

195 |

|

Staphylococcus sp. |

41 (13,3 %) |

35 (16,2 %) |

28 (14,4 %) |

|

Enterococcus sp. |

20 (6,5 %) |

25 (11,6 %) |

16 (8,2 %) |

|

Streptococcus sp. |

6 (1,9 %) |

1 (0,5 %) |

– |

|

Corynebacterium sp. |

2 (0,6 %) |

2 (0,9 %) |

1 (0,5 %) |

|

НФГОБ |

30 (9,7 %) |

18 (8,3 %) |

18 (9,2 %) |

|

Enterobacteriacae |

11 (3,6 %) |

6 (2,8 %) |

17 (8,7 %) |

Таблица 4

Качественный и количественный состав двухкомпонентных ассоциаций CoNS с грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами

|

CoNS + |

Количественный состав |

||

|

2018 год |

2019 год |

2020 год |

|

|

количество (доля микс-культур от ОЧДА, %) |

|||

|

Общее число двухкомпонентных ассоциаций (ОЧДА) |

308 |

216 |

195 |

|

S. aureus. |

34 (11,0 %) |

30 (9,7 %) |

16 (8,2 %) |

|

CoNS |

9 (2,9 %) |

6 (2,8 %) |

3 (1,5 %) |

|

Enterococcus sp. |

10 (3,2 %) |

4 (1,9 %) |

5 (2,7 %) |

|

Corynebacterium sp. |

1 (0,2 %) |

– |

1 (0,5 %) |

|

Streptococcus sp. |

6 (1,8 %) |

4 (1,9 %) |

3 (1,5 %) |

|

Acinetobacter sp. |

8 (2,6 %) |

3 (1,4 %) |

4 (2,1 %) |

|

P. aeruginosa |

14 (4,5 %) |

4 (1,9 %) |

4 (2,1 %) |

|

Enterobacteriacae |

15 (4,9 %) |

7 (3,2 %) |

7 (3,7 %) |

Таблица 5

Качественный состав трехкомпонентных ассоциаций

|

Ассоциации |

Количество |

||

|

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

|

S. aureus + CoNS + P. aeruginosa |

1 |

1 |

– |

|

Staphylococcus sp. + P. aeruginosa + Enterococcus sp., |

5 |

7 |

4 |

|

CoNS + CoNS + P. aeruginosa |

1 |

– |

– |

|

Staphylococcus sp.+ P. aeruginosa + Streptococcus sp. |

1 |

– |

– |

|

P. aeruginosa + E. faecalis + Streptococcus sp. |

– |

– |

1 |

|

Staphylococcus sp. + P. aeruginosa + Enterobacteriacae |

9 |

6 |

3 |

|

P. aeruginosa + Enterobacteriacae + E. faecalis |

3 |

6 |

11 |

|

P. aeruginosa + Enterobacteriacae + Enterobacteriacae |

2 |

2 |

– |

|

P. aeruginosa + Acinetobacter sp. + Enterobacteriacae |

2 |

1 |

– |

|

Staphylococcus sp. + P. aeruginosa+ A. baumannii |

1 |

1 |

3 |

|

Staphylococcus sp. + Acinetobacter sp. + Enterococcus sp. |

3 |

– |

1 |

|

Staphylococcus sp. + Acinetobacter sp. + Streptococcus sp. |

– |

1 |

– |

|

Staphylococcus sp. + Acinetobacter sp + Enterobacteriacae |

3 |

4 |

1 |

|

Acinetobacter sp + Enterobacteriacae + Enterococcus sp. |

5 |

2 |

– |

|

Acinetobacter sp + Enterobacteriacae + Enterobacteriacae |

1 |

1 |

– |

|

S.aureus + CoNS + Enterobacteriacae |

2 |

2 |

2 |

|

Enterobacteriacae + Enterobacteriacae + Enterobacteriacae |

1 |

1 |

- |

|

Staphylococcus sp. + Streptococcus sp. + Enterobacteriacae |

2 |

1 |

3 |

|

Staphylococcus sp. + Enterococcus sp. + Enterobacteriacae |

3 |

3 |

5 |

|

Enterobacteriacae + Enterobacteriacae + Enterococcus sp. |

3 |

4 |

3 |

|

Staphylococcus sp. + Enterobacteriacae + Enterobacteriacae |

6 |

2 |

9 |

|

CoNS + CoNS + Enterobacteriacae |

– |

– |

1 |

|

Staphylococcus sp. + Enterobacteriacae + Corynebacterium sp. |

1 |

– |

– |

|

S. aureus + CoNS + Streptococcus sp. |

1 |

2 |

1 |

|

S.aureus + CoNS + CoNS |

1 |

– |

– |

|

CoNS + CoNS + Enterococcus sp. |

2 |

– |

– |

|

CoNS + CoNS + Streptococcus sp. |

– |

1 |

– |

|

Всего: |

59 |

48 |

48 |

Общее количество четырехкомпонентных ассоциаций в период наблюдения был незначительным. Во всех ассоциациях присутствовали бактерии рода Staphylococcus (табл. 6). Среди других микроорганиз- мов в составе таких ассоциаций чаще всего встречались НФГОБ с преобладанием штаммов P. aeruginosa и бактерий рода Enterobacteriacae: K. pneumoniae, E. сoli.

Таблица 6

Качественный состав четырехкомпонентных ассоциаций

|

Ассоциации |

Количество |

||

|

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

|

S. aureus + P. aeruginosа + K. pneumoniae + P. mirabilis |

– |

– |

1 |

|

S. aureus + P. aeruginosa + K. pneumoniae + E. faecalis |

– |

– |

1 |

|

S. salivarius + P. aeruginosa + B. cepacia + A. baumannii |

– |

– |

1 |

|

S. aureus + P. aeruginosa + M. morganii + S. mitis |

1 |

– |

– |

|

S. aureus + P. aeruginosa + A. baumannii + E. faecalis, |

1 |

1 |

– |

|

S. aureus + S. epidermidis + P. aeruginosa + P. mirabilis |

1 |

– |

– |

|

S. saprophyticus + P. aeruginosa + K. pneumoniae + E. coli |

1 |

– |

– |

|

S. epidermidis + K. pneumoniae + P. mirabilis + E. faecalis |

1 |

– |

– |

|

S. aureus + P. mirabilis + Streptococcus. sp. |

– |

– |

1 |

|

S. aureus + S. epidermidis + P. mirabilis + E. coli |

– |

– |

1 |

|

S. epidermidis + A. baumannii + E. coli + Streptococcus sp. β -гем. |

– |

– |

1 |

|

S. aureus + E. coli + Enterobacter sp. + Citrobacter sp. |

2 |

– |

– |

|

Всего: |

7 |

1 |

6 |

Таким образом, по результатам ретроспективного анализа ведущих ассоциаций микроорганизмов у пациентов с хроническим остеомиелитом при посеве содержимого гнойного очага чаще всего высевались двухкомпонентные ассоциации бактерий: P. aeruginosa + S. aureus ; Enterobacteriacae + S. aureus , S. aureus + CoNS . Лидирующими патогенами, встречающимися в микс-культурах, были штаммы S. aureus и P. aeruginosa. По сравнению с 2018 годом, в 2020 году увеличилось число высевов S. aureus + Enterococcus sp., в то же время количество ассоциаций P. aeruginosa + Enterococcus sp. сократилось в 2 раза.

В течение трехлетнего периода среди выделенных микс-культур увеличивались доли трех- и четырехкомпонентных ассоциаций бактерий, спектр сочетаний микроорганизмов в которых был разнообразным. В трехкомпонентных ассоциациях чаще всего встречались бактерии рода Enterobacteriacae и S. aureus . Четырехкомпонентные ассоциации были представлены микс-культурами грамположительных и грамотрицательных бактерий, преимущественно НФГОБ и S. aureus .

ОБСУЖДЕНИЕ

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы охарактеризовать качественный и количественный состав ассоциаций микроорганизмов, выделенных из остеомиелитического очага, и сравнить полученные результаты с данными других отечественных и зарубежных авторов. При хроническом остеомиелите основными возбудителями заболевания являются бактерии рода Staphylococcus, которые выделяют из гнойного очага как в монокультуре, так и в ассоциациях с грамотрицательными бактериями [1, 6, 8, 16, 18]. По данным литературы, на долю ассоциаций приходится 25-30 % [1, 6, 9, 10, 18]. Известно, что микробные взаимоотношения в ассоциациях вариабельны, и в зависимости от их характера один микроорганизм может усиливать действие детерминант вирулентности другого возбудителя [10, 16, 18]. Многие авторы отмечают более тяжелое клиническое течение полимикробных инфекций [7, 9-10].

Полученные нами результаты сопоставимы с данными литературы. Как в данном, так и в предыдущих наших исследованиях [6, 18], показано, что лидирующими патогенами, встречающимися в ассоциациях, были штаммы S. aureus и P. aeruginosa, а доля микс-культур в разные годы составляла от 22,9 до 36,6 %. При микробиологическом анализе содержимого гнойного очага чаще всего высевали двухкомпонентные ассоциации бактерий. По сравнению с работами Р.П. Тереховой с соавт. (2016), мы наблюдали увеличение долей трех- и четырехкомпонентных ассоциаций бактерий, спектр сочетаний микроорганизмов в которых был разнообразным. Согласно полученным ранее нами данным, в ассоциациях между бактериями могут быть различные взаимоотношения: антагонистические, синергические либо нейтральные, оказывающие влияние на степень выраженности патогенных свойств микроорганизмов [18]. Так, по данным литературы, вирулентность бактерий рода Enterobacter значительно повышается в составе ассоциации с бактериями рода Citrobacter [16]. Штаммы Proteus sp. и P. aeruginosa в составе микробных ассоциаций обладают выраженной протеолитической активностью [16, 18]. Бактерии Enterococcus sp. могут инициировать воспалительную реакцию при синергичных взаимодействиях с другими микроорганизмами, в дальнейшем не влияя на течение процесса [20]. Благодаря межвидовым взаимоотношениям может изменяться интенсивность роста микроорганизмов, патогенность и восприимчивость к антибиотикам [19-23]. Проведенные ранее нами исследования показали, что в составе ассоциаций может изменяться чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам [24].

Все чаще встречаются данные о сниженной активности в отношении стафилококков бета-лактамных антибиотиков, макролидов, аминогликозидов и линко-замидов [13, 24, 25]. Что касается грамотрицательной микрофлоры, то она зачастую является устойчивой не менее чем к 8-10 различным антимикробным препаратам [24, 26]. Так, например, штаммы Pseudomonas aeruginosa могут быть одновременно нечувствительны к цефалоспоринам, имипенему и меропенему, пипера-циллину/тазобактаму, фторхинолонам и аминогликозидам [26-28]. С каждым годом растет число устойчивых к антибактериальным препаратам микробов – ассоци-антов [28-31]. На сегодняшний день одной из причин резистентности бактерий является биопленка – трехмерная биологическая структура, противостоящая внешним и внутренним факторам защиты [13, 14, 29]. Внутри биопленки могут присутствовать популяции бактерий, обладающих разными защитными свойствами. Так, например, в составе биопленки некоторые штаммы могут продуцировать ß-лактамазы, что приводит к защите остальных бактерий [29-30]. В биопленку, образованную штаммами K. pneumoniae , плохо проникает ампициллин, в сообщества Enterococcus faecalis – ампициллин, ко-тримаксозол и ванкомицин [30-34]. Эффективность стандартной антибиотикотерапии в лечении подобных биопленочных инфекций будет сомнительной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличение частоты выделения микробных ассоциаций показывает необходимость проведения ежегодного анализа изменения их качественного и коли- чественного состава для выявления спектра ведущей микрофлоры остеомиелитического очага и коррекции антибактериальной терапии.

Список литературы Анализ качественного и количественного состава ассоциаций микроорганизмов, выделенных из гнойного очага, у пациентов с хроническим остеомиелитом за трехлетний период

- Возбудители остеомиелита длинных костей и их резистентность / Р.П. Терехова, В.А. Митиш, Ю.С. Пасхалова, Г.Е. Складан, С.А. Прудникова, Л.А. Блатун // Раны и раневые инфекции. 2016. Т. 3, № 2. С. 24-30.

- Bacterial osteomyelitis: microbiological, clinical, therapeutic, and evolutive characteristics of 344 episodes / E. García del Pozo, J. Collazos, J.A. Cartón, D. Camporro, V. Asensi // Rev. Esp. Quimioter. 2018. Vol. 31, No 3. Р. 217-225.

- Миронов С.П., Цискарашвили А.В., Горбатюк Д.С. Хронический посттравматический остеомиелит как проблема современной травматологии и ортопедии (обзор литературы) // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 4. С. 610-621.

- Анализ результатов бактериологического исследования ран пациентов с имплант-ассоциированной инфекцией позвоночника / Н.М. Клю-шин, С.В. Люлин, И.В. Шипицына, Е.Я. Кочнев // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 3. С. 355-359.

- Микробиологическая характеристика возбудителей в гнойных ранах / Н.Я. Полевикова, С.В. Краснопеева, Е.В. Жданова, Т.В. Головач, С.В. Бредюк // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2009. № 3. С. 77-79.

- Мониторинг ведущих возбудителей остеомиелита и их антибиотикорезистентности / И.В. Шипицына, Е.В. Осипова, О.А. Асташова, Д.С. Леончук // Клиническая лабораторная диагностика. 2020. Т. 65, № 9. С. 562-566.

- Неблагоприятные тенденции в этиологии ортопедической инфекции: результаты 6-летнего мониторинга структуры и резистентности ведущих возбудителей / С.А. Божкова, А.Р. Касимова, Р.М. Тихилов, Е.М. Полякова, А.Н. Рукина, В.В. Шабанова, В.Н. Ливенцов // Травматология и ортопедия России. 2018. Т. 24, № 4. С. 20-31.

- Леонова С.Н., Рехов А.В., Камека А.Л. Бактериологическое исследование раневого отделяемого у пациентов с локальной и распространённой формой хронического остеомиелита // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2016. Т. 1, № 4. С. 91-94.

- Миллер Г.Г. Биологическое значение ассоциаций микроорганизмов // Вестник РАМН. 2000. № 1. С. 45-51.

- Роль микробных ассоциаций в развитии имплантат-ассоциированной инфекции после первичного эндопротезирования коленного сустава / И.В. Бабушкина, А.С. Бондаренко, И.А. Мамонова, С.П. Шпиняк, В.Ю. Ульянов // Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 3. С. 492-497.

- Микробные биопленки в хирургии: механизмы образования, лекарственная устойчивость, пути решения проблемы / Ю.С. Винник О.В. Перьянова Е.В. Онзуль, О.В. Теплякова // Новости хирургии. 2010. Т. 18, № 6. С. 115-125.

- Недашковская В.В., Дронова М.Л., Врынчану Н.А. Биопленки и их роль в инфекционных заболеваниях // Украинский научно-медицинский молодежный журнал. 2016. № 4 (98). С. 10-19.

- Резистентность к антибиотикам госпитальных изолятов золотистого стафилококка, образующих биоплёнку / В.К. Окулич А.А. Кабанова, С.А. Сенькович, Ф.В. Плотников // Здравоохранение. 2015. № 7. С. 11-16.

- Kabanova А.А. Biofilm formation of the bacteria causing odontogenic infections // In the World of Scientific Discoveries. 2014. No 10. P. 107-121. DOI: 10.12731/wsd-2014-10-8.

- Особенности клинического течения раневого процесса в зависимости от способности возбудителя формировать биопленку / В.И. Петухов, В.К. Окулич, Ф.В. Плотников, С.А. Сенькович // Вестник ВГМУ. 2013. Т. 12, № 4. С. 100-105.

- Дахер З.Р. Анализ ассоциаций микроорганизмов при остеомиелите трубчатых костей // Интегративные тенденции в медицине и образовании. 2016. № 4. С. 30-31.

- Nadell C.D., Drescher K., Foster K.R. Spatial structure, cooperation and competition in biofilms // Nat. Rev. Microbiol. 2016. Vol. 14, No 9. P. 589600. DOI: 10.1038/nrmicro.2016.84.

- Шипицына И.В., Осипова Е.В. Видовой состав ассоциаций и взаимоотношения микроорганизмов, выделенных из остеомиелитического очага // Новости хирургии. 2021. Т. 29, № 2. С. 183-190.

- Характеристика межмикробных взаимодействий грамположительной и грамотрицательной ассоциативной микробиоты на примере ассоциации Pseudomonas aeruginosa c Bifidobacterium bifidum и Staphylococcus aureus / В.В. Леонов, Л.В. Леонова, Т.Н. Соколова, Т.Х. Тимохина, А.А. Марков, Я.И. Паромова // Медицинская наука и образование Урала. 2016. Т. 17, № 2. С. 91-94.

- Zimmerli W., Trampuz A., Ochsner P.E. Prosthetic-joint infections // N. Engl. J. Med. 2004. Vol. 351, No 16. P. 1645-1654. DOI: 10.1056/ NEJMra040181.

- Андреева С.В., Хайдаршина Н.Э., Нохрин Д.Ю. Использование статистических методов в анализе динамики видовой структуры микробных сообществ при ожоговой травме // Лабораторная служба. 2019. Т. 8, № 1. С. 65-72. DOI: 10.17116/labs2019801165.

- Межвидовое взаимодействие бактерий и образование смешанной (полимикробной) биопленки / А.Н. Маянский, И.В. Чеботарь, Н.И. Ев-теева, Е.И. Руднева // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2012. № 1. С. 93-101.

- Резистентность основных возбудителей инфекции в отделении гнойной остеологии / Н.А. Гординская, Е.В. Сабирова, Н.В. Абрамова, Е.В. Дуцарева, В.Н. Митрофанов // Вопросы травматологии и ортопедии. 2012. № 1(2). С. 14-17.

- Бурнашов С.И., Шипицына И.В., Осипова Е.В. Микрофлора операционных ран и свищей у пациентов с хроническим остеомиелитом большеберцовой кости до реконструктивного лечения, при рецидиве инфекции // Клиническая лабораторная диагностика. 2019. Т. 64, № 10. С. 627-631.

- Otto M. Coagulase-negative Staphylococci as reservoirs of genes facilitating MRSA infection: Staphylococcal commensal species such as Staphylococcus epidermidis are being recognized as important sources of genes promoting MRSA colonization and virulence // Bioessays. 2013. Vol. 35, No 1. P. 4-11. DOI: 10.1002/bies.201200112.

- Pseudomonas aeruginosa biofilm infections: Community structure, antimicrobial tolerance and immune response / M. Rybtke, L.D. Hultqvist, M. Givskov, T. Tolker-Nielsen // I. Mol. Biol. 2015. Vol. 427, No 23. P. 3628-3645. DOI: 10.1016/j.jmb.2015.08.016.

- Чеботарь И.В., Бочарова Ю.А., Маянский Н.А. Механизмы резистентности Pseudomonas aeruginosa к антибиотикам и их регуляция // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2017. Т. 19, № 4. С. 308-319.

- Азнабаева Л.М., Усвяцов Б.Я., Бухарин О.В. Модификация антибиотикорезистентности в условиях микробного симбиоза // Антибиотики и химиотерапия. 2010. Т. 55, № 5-6. С. 14-17.

- Рыбальченко О.В., Бондаренко В.М., Орлова О.Г. Ультраструктура микробных биопленок при межклеточных взаимоотношениях бактерий в сообществах // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2014. № 4. С. 87-92.

- Супотницкий М.В. Механизмы развития резистентности к антибиотикам у бактерий // Биопрепараты. 2011. № 2. С. 4-13.

- Влияние антибактериальных веществ на рост биопленки клинических изолятов / М.А. Сухина, И.А. Калашникова, В.Н. Кашников, А.В. Веселов, В.И. Михалевская, А.Ю. Пиядина // Колопроктология. 2018. № 2. С. 78-84.

- Biofilms: an extra hurdle for effective antimicrobial therapy / P. Cos, K. Tote, T. Horemans, L. Maes // Curr. Pharm. Des. 2010. Vol. 16, No 20. P. 2279-2295. DOI: 10.2174/138161210791792868.

- Биопленки возбудителей уроинфекций и использование фторхинолонов / В.В. Тец, Н.К. Артеменко, Н.В. Заславская, Г.В. Тец // Consilium Medicum. 2008. Т. 10, № 4. С. 110-114.

- Госпитальная микрофлора и биопленки / Н.И. Габриэлян, Е.М. Горская, Н.И. Романова, О.М. Цирульникова // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2012. Т. 14, № 3. С. 83-91.