Анализ компонентов физического состояния у высококвалифицированных флорболисток в динамике игрового сезона

Автор: Долгобородова Анастасия Анатольевна, Гудков Андрей Борисович, Попова Ольга Николаевна, Щербина Федор Александрович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S2 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель. Установить особенности физического состояния у флорболисток высокой квалификации в динамике игрового сезона. Материалы и методы. В обследовании принимали участие 17 женщин-флорболисток, имеющих звание мастера спорта, в возрасте 18-35 лет (средний возраст 25,1 ± 5,6), входящие в состав сборной команды Российской Федерации. Для оценки физического состояния спортсменок был использован диагностический комплекс «Омега-С». Результаты. Впервые представлены данные по оценке физического состояния у высококвалифицированных флорболисток, включающего в себя пять показателей. Установлено, что все показатели физического состояния имеют фазный характер в течение игрового сезона. Так, в ходе соревновательного периода (СП) наблюдается снижение показателей адаптации к физическим нагрузкам, тренированности организма, энергетического обеспечения, психоэмоционального состояния и интегрального показателя спортивной формы. В переходный (ПП) и тренировочный (ТП) периоды все показатели возрастают, но в разной степени: от 7,9 до 20 %. Заключение. Наибольшие изменения в течение игрового сезона касаются показателя тренированности организма (увеличиваются по сравнению с СП на 18,8 и 20 % в ПП и ТП соответственно), а наименьшие - показателей адаптации к физическим нагрузкам (увеличение соответственно на 7,9 и 15,9 % в ПП и ТП) и энергетического обеспечения (увеличение на 11,1 и 11,3 % в ПП и ТП соответственно). Оптимальное использование средств восстановления в ПП привели к улучшению всех показателей физического состояния. Наиболее высокие показатели, характеризующие физическое состояние флорболисток, наблюдаются в конце ТП, указывая на то, что спортсменки находились на высоком уровне своей спортивной формы, подойдя к соревнованиям.

Флорболистки, периоды игрового сезона, физическое состояние, программно-аппаратный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/147239636

IDR: 147239636 | УДК: 796.35:612.1/.8 | DOI: 10.14529/hsm22s201

Текст научной статьи Анализ компонентов физического состояния у высококвалифицированных флорболисток в динамике игрового сезона

A.А. Dolgoborodova1, ,

A.B. Gudkov2, , O.N. Popova2, , F.A. Shcherbina3,4, , , SPIN: 5194-1380

Введение. Современный профессиональный спорт для достижения максимального результата немыслим без предельных физических и психоэмоциональных нагрузок, которые могут представлять потенциальную опасность для состояния здоровья спортсмена [10, 16]. Поэтому использование интенсивных тренировочных нагрузок требует динамического контроля за функциональными изменениями, происходящими в организме человека [2, 4, 6, 11]. Такой контроль невозможен без применения специального приборного обеспечения [1, 7].

Анализ отечественной и зарубежной литературы, изучение передового практического опыта и собственные наблюдения подтверждают, что объективная оценка функциональных резервов организма и физического состояния спортсменов является неотъемлемой частью подготовки спортсменов к соревнованиям и динамического контроля во время соревновательной деятельности [3, 8, 9].

На сегодняшний день флорбол – один из самых доступных и универсальных игровых видов спорта. Но, несмотря на это, с научной точки зрения он все же является и одним из самых малоизученных видов спорта [5, 15]. Так, литературных сведений о результатах динамических исследований физического состояния, характеризующегося пятью показателями, у квалифицированных спортсменов-флорболистов нам обнаружить не удалось, что и послужило побудительным мотивом проведенного исследования. В связи с этим выяснение особенностей физического состояния у флорболисток высокой квалификации в течение игрового сезона стало целью нашей работы.

Материалы и методы исследования. В обследовании принимали участие 17 жен-щин-флорболисток, имеющих звание мастера спорта, в возрасте 18–35 лет (средний возраст 25,1 ± 5,6), входящие в состав сборной команды Российской Федерации.

Исследование проводилось в течение игрового сезона в каждом из трех периодов: в конце соревновательного периода (СП), в середине переходного (ПП) и в конце тренировочного периода (ТП). В рамках требований биомедицинской этики от спортсменок получено информированное согласие на проведение обследований.

Для объективной оценки физического состояния флорболисток был использован комплекс «Омега-С». Работа этой системы основана на анализе сердечных ритмологических процессов в организме. Данная система позволяет оценивать не только мгновенные характеристики гемодинамики, такие как частота пульса и артериальное давление, но и состояние организма в целом с учетом индивидуальных особенностей [7]. Все это дает возможность анализировать переносимость нагрузок, прогнозировать развитие утомления и ухудшение спортивных результатов, а также оценивать эффективность восстановления после отдыха.

При помощи комплекса в режиме экс-пресс-контроля у флорболисток оценивались: уровень адаптации к физическим нагрузкам (А); уровень тренированности организма (В); уровень энергетического обеспечения (С); психоэмоциональное состояние (D) и интегральный показатель спортивной формы (H). Все эти показатели характеризуют физическое состояние человека [7].

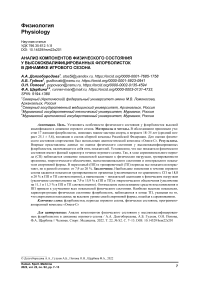

Результаты исследования. При анализе полученных данных привлекает внимание то, что величины всех показателей у обследованных флорболисток находились в течение всего игрового сезона в пределах нормы (нижняя граница нормы для каждого показателя равняется 60 %) [6], что косвенно указывает на достаточно высокие резервные возможности организма спортсменок (табл. 1).

Сравнительный анализ уровня адаптации (А) к физическим нагрузкам выявил статистически значимые различия между СП и ТП периодами. Так, величина данного показателя в ТП увеличилась на 15,2 % по сравнению с СП (р = 0,028) (табл. 2).

Известно, что соревновательная деятельность во флорболе проходит в зоне субмаксимальной мощности, где работа требует предельно быстрых движений, в результате чего в мышечных волокнах активизируются биохимические пути кислородного окисления энергетических субстратов, что приводит к образованию большого количества энергии, необходимой для обеспечения мышечной работы [2, 12].

К концу работы в данной зоне мощности значительно усиливается дыхание и кровообращение, возникает большой кислородный долг и выраженные сдвиги в кислотно-щелочном и водно-солевом равновесии крови [14]. Изменения кислотно-щелочного баланса в свою очередь посредством цепи биохимических реакций могут приводить также к увеличению температуры, непосредственно влияющей на терморецепторы гипоталамуса и других нервных центров. В данной зоне мощности работа вызывает развитие признаков утомления у спортсменов [2, 13]. Вероятно, это и привело у обследованных спортсменок к снижению уровня адаптированности по окончании периода игровой деятельности. Однако уже к середине ПП у спортсменок начались процессы восстановления, о чем свидетельствует увеличение уровня адаптированности по сравнению с СП. Кроме того, третий квартиль в ПП имеет самый высокий показатель в течение всего игрового сезона, что указывает на начинающееся восстановление у некоторой части флорболисток по данному показателю.

Анализ показателя уровня тренированности (В) в динамике игрового сезона выявил, что он в ПП увеличился на 18,8 % (р = 0,018), а в ТП – на 20 % (р = 0,001) по сравнению с СП. Вероятно, в ходе соревновательного периода происходит постепенное накопление утомления в организме спортсменок. Можно предположить, что процессы восстановления не успевают за предложенным ритмом тренировок и игр в соревновательном периоде, что и привело к снижению величины уровня тренированности. По мере восстановления спортсменов в ПП и ТП уровень тренированности возрастает и самый высокий показатель наблюдается в конце ТП.

При оценке уровня энергетического обеспечения (С) наблюдалась такая же динамика в игровом сезоне, как и с уровнем тренированности. Величина С по сравнению с СП увеличилась в ПП на 11,1 % (р = 0,016), а в ТП – на 11,3 % (р = 0,001). Известно, от скорости

Таблица 1

Table 1

|

Показатель Parameter |

Соревновательный период (СП) Competitive period (CP) |

Переходный период (ПП) Transitional period (TP1) |

Тренировочный период (ТП) Training period (TP2) |

р1 |

р2 |

р3 |

|

Me (Q1–Q3) |

Me (Q1–Q3) |

Me (Q1–Q3) |

||||

|

А |

63,00 |

68,00 |

73,00 |

0,136 |

0,028 |

0,214 |

|

(57,00–76,50) |

(57,50–87,50) |

(63,00–77,00) |

||||

|

В |

80,00 |

95,00 |

96,00 |

0,018 |

0,001 |

0,074 |

|

(56,00–92,50) |

(70,50–99,00) |

(93,50–98,50) |

||||

|

С |

63,00 (52,00–71,00) |

70,00 (59,50–83,00) |

71,00 (66,00–74,50) |

0,016 |

0,010 |

0,537 |

|

D |

63,00 |

71,00 |

74,00 |

0,013 |

0,001 |

0,218 |

|

(59,00–70,50) |

(60,00–82,50) |

(69,50–80,00) |

||||

|

Н |

66,00 |

75,00 |

78,00 |

0,018 |

0,003 |

0,107 |

|

(57,50–78,50) |

(58,00–88,50) |

(73,50–81,50) |

Сравнительная характеристика физического состояния флорболисток в динамике игрового сезона, n = 17

Physical status of floorball players over the playing season, n = 17

Примечание: р1 – уровень статистической значимости между СП и ПП; р2 – уровень статистической значимости между СП и ТП; р3 – уровень статистической значимости между ПП и ТП.

Note: р1 – statistical significance between CP and TP1; р2 – statistical significance between CP and TP2; р3 – statistical significance between TP1 and TP2.

Таблица 2

Table 2

Изменение показателей, характеризующих физическое состояние флорболисток в течение игрового сезона, % (n = 17)

Changes in physical parameters in floorball female players over the playing season, % (n = 17)

|

Период / Period |

Показатель / Parameter |

||||

|

А |

В |

С |

D |

Н |

|

|

ПП / TP1 |

7,9 |

18,8* |

11,1* |

12,7* |

13,6* |

|

ТП / TP2 |

15,9* |

20,0* |

11,3* |

17,5* |

18,2* |

Примечание: за 100 % принята величина показателя в СП; * – различия, статистически значимые по сравнению с СП.

Note: the value obtained in the CP is considered as 100%; * – differences are significant compared to the CP.

аккумуляции и расхода энергии зависит сократительная способность мышц, которая в свою очередь обеспечивает двигательную деятельность. Между восстановлением энергии и расходом существует динамическое равновесие, которое зависит от различных факторов [3]. В период игровой деятельности, когда спортсменки используют большое количество энергии для выполнения работы субмаксимальной мощности, равновесие нарушается и уровень энергетического обеспечения снижается, что и подтверждается полученными данными. Так, наиболее высокий уровень энергетического обеспечения выявлен в переходный и тренировочный периоды, однако следует заметить, что третий квартиль переходного периода больше, в связи с чем можно предположить, что тренерский состав сборной команды РФ рационально подобрал

комплекс средств восстановления, что и позволило спортсменкам выйти на достаточно высокий уровень энергетического обеспечения уже в ПП.

Анализ психоэмоционального состояния (D) показал, что самая низкая его величина наблюдалась в соревновательный период. В ПП величина этого показателя увеличилась на 12,7 % (р = 0,013), а в ТП – на 17,5 % (р = 0,001). Низкий показатель психоэмоционального состояния в СП по сравнению с ПП и ТП связан, вероятно, с появлением у спортсменок признаков утомления в этот период игрового сезона, поскольку, исходя из центрально-корковой концепции развития утомления, функциональные изменения в организме затрагивают в первую очередь ЦНС.

Поскольку интегральный показатель спортивной формы (H) является обобщающим

всех вышеуказанных показателей, то, соответственно, он повторяет их тренд, увеличиваясь на 13,6 % (р = 0,018) в ПП и на 18,2 % (р = 0,003) в ТП по сравнению с СП.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы тренерами российской команды в рамках подготовки спортме-нок к последующим соревнованиям различного уровня.

Заключение. На основании проведенного исследования установлено, что в течение игрового сезона показатели физического состояния флорболисток имеют фазный характер. Так, в СП у флорболисток снижается уровень физического состояния, которое характеризуется пятью показателями, о которых мы говорили выше. Наиболее значительные изменения в течение игрового сезона касаются показателя тренированности организма (увеличивается на 18,8 и 20 % в ПП и ТП соответственно), а наименьшее – показателей адаптации к физическим нагрузкам (увеличе-

ние на 7,9 и 15,9 % в ПП и ТП) и энергетического обеспечения ( увеличение на 11,1 и 11,3 % в ПП и ТП).

Оптимальное использование средств восстановления в ПП привело к улучшению всех показателей физического состояния. Наиболее высокие показатели, характеризующие физическое состояние флорболисток, наблюдаются в конце тренировочного периода, указывая на то, что спортсменки находились на высоком уровне своей спортивной формы, подойдя к соревнованиям.

Своевременный динамический контроль за физическим состоянием спортсменов с помощью современного приборного обеспечения позволит предельно понизить возможное физиотерапевтическое и фармакологическое влияние на спортсмена с учетом его индивидуальных функциональных возможностей, что ускорит процессы восстановления, сократит сроки реабилитации после травм и болезней.

Список литературы Анализ компонентов физического состояния у высококвалифицированных флорболисток в динамике игрового сезона

- Баевский, Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии /Р.М. Баевский. -М.: Медицина, 1979. - 256 с.

- Зоны мощности в спортивных упражнениях. - https://cyberpedia.su/14x882a.html свободный (дата обращения: 18.10.2020).

- Мак-Дугала, Дж. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса / Дж. Мак-Дугала, Г. Уэнгера, Г. Грина. - Киев: Олимп. лит., 1998. - 300 с.

- Особенности статодинамического равновесия у квалифицированных флорболисток в период игровой деятельности /А.Б. Гудков, А.А. Долгобородова, А.В. Дёмин, А.В. Быков // Теория и практика физ. культуры. - 2019. - № 5. - С. 78-80.

- Раковская, И.А. Флорбол: настоящее и будущее молодого вида спорта / И.А. Раковская // Инновационные технологии в физическом воспитании, спорте и физической реабилитации: материалы IIМеждунар. науч.-практ. конф. - 2016. - С. 184-189.

- Сезонная функциональная организация системы внешнего дыхания у детей старшего школьного возраста, жителей Арктического региона / А.Б. Гудков, Ф.А. Щербина, Л.В. Чупакова и др. //Якутский мед. журнал. - 2019. - № 2 (66). - С. 79-81.

- Система комплексного компьютерного исследования физического состояния спортсменов «Омега-С»: документация пользователя. - СПб.: Динамика, 2006. - 64 с.

- Характеристика психологического компонента функциональной подготовленности игроков сборной России по флорболу в динамике игрового сезона / А.А. Долгобородова, А.Б. Гудков, А.В. Дёмин, А.В. Быков // Теория и практика физ. культуры. - 2019. - № 4. - С. 80-82.

- Шилович, Л.Л. Оценка текущего состояния функциональной и физической формы спортсменов с применением программно-аппаратного комплекса «Омега-С» / Л.Л. Шилович // Проблемы здоровья и экологии. - 2010. - № 1 (23). - С. 77-80.

- Янченко, С.В. Влияние профессионального и любительского спорта на организм человека / С.В. Янченко, В.А. Минина //Молодой ученый. - 2018. - № 14 (200). - С. 257-260.

- Belanger, A.Y. Extent of motor unit activation during effort / A.Y. Belanger, A.J. Mc Comas // Journal of Applied Physiology. - 1991. - Vol. 51 (5). - P. 1131-1135.

- Brooks, V. Lerning "what" and "how " in human motor task / V. Brooks // LearnMem. - 1995. -Vol. 2, no. 5. - P. 225-242.

- Gender-specific influences of balance, speed, and power on agility performance / D. Sekulic, M. Spasic, D. Mirkov et al. // Journal of strength and conditioning research. - 2013. - Vol. 27, no. 3. -P. 802-811.

- Lloyd, B.B. The energetics of running: an analysis of world records / B.B. Lloyd // Advancement of Science. - 1996. - Vol. 22. - P. 515-530.

- The performance of the ice hockey slap and wrist shots: the effects of stick construction and player skill / T.-C. Wu, D. Pearsall, A. Hodges et al. // Sports Engineering. - 2003. - No. 6. - P. 31-40.

- The relationship between professional tournament structure on the national level and success in men's professional tennis / M. Crespol, M. Reid, D. Miley, F. Atienza // Journal of science and medicine in sport. - 2003. Vol. 6, no. 1. - P. 3-13.