Анализ концессионных соглашений: исследование модели и особенностей концессий в РФ

Автор: Родин О.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 9 (103), 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной научно-исследовательской статье представлен анализ концессионных соглашений, сосредоточенный на моделях и их особенностях в контексте Российской Федерации. В рамках исследования рассматриваются ключевые аспекты концессий, включая их определение, особенности заключения, преимущества и недостатки. Отмечены барьеры, связанные с реализацией концессионных проектов, и пути совершенствования концессий для развития инфраструктуры и экономики страны.

Концессия, концессионное соглашение, государственно-частное партнерство, концедент, концессионер

Короткий адрес: https://sciup.org/170200136

IDR: 170200136 | DOI: 10.24412/2411-0450-2023-9-166-168

Текст научной статьи Анализ концессионных соглашений: исследование модели и особенностей концессий в РФ

Исследование моделей и форм ведения бизнеса, а в особенности, тех хозяйственных субъектов, которые напрямую составляют экономическую безопасность государства и отдельных муниципальных образований, является в настоящее время актуальной и востребованной темой для выявления наиболее перспективных и инновационных способов достижения более высокого уровня экономической самостоятельности и стабильности. Таким образом, в целях сохранения существующих экономических и административных показателей и для внедрения инноваций государство начинает применять ГЧП соглашения, которые значительно снижают издержки заказчика (государства) и требуют, в большинстве, лишь скоординированного контроля. Наибольшую популярность как в России, так и за рубежом получили концессионные соглашения, которые значительно схожи по типам в разных странах, но значительно отличаются по институциональному положению. Во многих странах до сих пор нет четкого определения концессионного соглашения. В Российской Федерации концессии регулируются как Федеральным законом № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях», так и многими другими нормативноправовыми актами, в которых регулируются отдельные механизмы концессионных соглашений. Существует множество определений концессии, но при этом ос- новное положение остается неизменным, концессии – это, в первую очередь, механизм привлечения частных инвестиций в создание объектов общественной инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также повышения качества социально-значимых услуг, которые предоставляются населению [1]. Однако следует подчеркнуть, что концессионные соглашения, как и любой другой договор правового характера требует максимально точно конкретизировать непосредственный объем правомочий, исключительных прав и обязанностей с обеих сторон.

Суть концессии не является новой формой партнерского взаимодействия между бизнесом и государством, упоминание концессии датируется еще 1717 годом, когда в концессию были предоставлены берега рек Уны и Шлины для строительства мельниц. В этот же период началось создание отечественного концессионного права. Наиболее сложные проекты в то время также реализовывались на основании концессий. Например, в 1836 году строительство первой железной дороги в России было основано на концессионном договоре. В начале 20 века концессионные соглашения зачастую заключались с иностранными компаниями. В тот период наибольшую долю занимала обрабатыва- ющая промышленность, сельское хозяйство и сфера торговли [1].

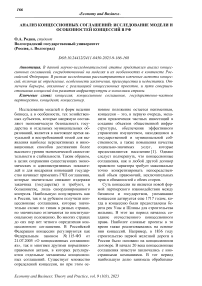

В настоящее время в Китае и России широко распространена схема «Строительство- эксплуатация-передача», в мировой практике государственно-частного партнерства обозначаемой аббревиатурой BOT, которую впервые опробовали в Турции [2]. Однако распространены и иные типы концессий, представленные на рисунке 1. В зависимости от передачи прав и масштаба проектов используется определенный тип концессий. Концессионные соглашения приобретают значительную популярность не только в России, но и в Европе, в которой ежегодно заключаются концессионные соглашения на сумму более 100 млрд. долл. в год, 60% от этих средств вкладываются в транспортную инфраструктуру, а по количеству сделок лидируют сферы здравоохранения, коммунального хозяйства и создания социальных объектов [3]. В России набольшую популярность концессионные соглашения по- лучили в сфере жилищно-коммунального хозяйства, это объясняется тем, что муниципальные образования осуществляют реализацию многочисленных коммунальнохозяйственных проектов, которые требуют не только привлечения значительных инвестиций, но и кадровых ресурсов. Таким образом, муниципальное образование становится концедентом, а привлекаемый инвестор - концессионером. Преимуществом для концедента является возможность реализации инфраструктурных проектов даже в условиях отсутствия необходимого объема бюджетных средств со снижением уровня рисков, тогда как для концессионера преимуществом является получение прибыли с зачастую уже готовой бизнес-идеей. Для потребителя концессионное соглашение приносит свои преимущества: гарантированное, качественное предоставление коммунальных и иных услуг на долгосрочный период, обновление жилых фондов и повышение качества обратной связи.

Концессии, не предполагающие переход прав собственности

Классическая концессия

ВТО — строительство, передача эксплуатация / управление

BOOT - строительство, владение, управление, передача

ВОТ — строительство, управление, передача

DBOM - проектирование, строительство, управление, облуживание

DBFO - проектирование, строительство, финансирование, управление

Соглашения о разделе продукции

Концессии, предполагающие переход прав собственности

ВОО — строительство, владение, управление

BDO - строительство, развитие, эксплуатация

DCMF - проектирование, строительство, управление, финансирование

ВВО — покупка, строительство, управление

Рис. 1. Виды концессий

Динамика создания концессий во многом зависит от нормативно-институциональной системы. От результатов деятельности органов власти, включая открытость для инвесторов, консультационную и финансовую поддержку, формируется индекс привлекательности заключения ГЧП. При этом заключение концессионных соглашений в некоторых социально значимых отраслях (водоснабжение, электроснабжение, отопление и т.д.) сопряжено не только с инвестиционными рисками, но и сталкивается с сопротивлением со стороны общественности. Основными причинами такого сопротивления является не только исторически негативный опыт приватизации в 90-х годах, но и настоящие неудачи в реализации концессионных проектов на муниципальных уровнях, которые связаны со многими типичными ошибка ми:

-

1. Отсутствие компетенций в сфере ГЧП у обеих из сторон соглашения;

-

2. Пренебрежение принципом единоначалия и отсутствие конкретной ответственности на самой ранее стадии проекта;

-

3. Максимизация внимания концессионера к прибыли в ущерб интересам публичной стороны;

-

4. Отсрочки по исполнению обязательств каждой из сторон.

Иным барьером заключения концессионных соглашений по принципу конкуренции является сложность выбора подходящих условий для обеих сторон, приводящее к заключению данных соглашений не на конкурсной основе, что может привести к конфликту интересов, откату денежных средств и не выполнение условий соглашения. Это происходит по причине того, что одна из сторон сохраняет слишком много прав и перекладывает слишком много рисков.

Таким образом, формируются ряд проблем, требующих дополнительного регулирования. В нормативной базе требуется дополнительное урегулирование конкурса по выбору концессионера, чтобы избежать единоличного монопольного контроля, в случаях отсутствия конкуренции в конкур- се или при успешном заключении контракта по нескольким объектам с одним инвестором, в том числе, во избежание «лоббизма». В экономико-инфраструктурном устройстве следует создавать отдельные экономические зоны, включающие в себя предприятия концессионного соглашения, чтобы минимизировать бюрократические процессы по предоставлению льгот и иных мер поддержки. В маркетинговой отрасли следует проводить информационные кампании, направленные на создание положительного образа ГЧП в представлении населения, путем повышения знаний о данном соглашении.

В настоящее время концессионные соглашения будут все чаще представлять собой важный инструмент для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и обеспечения экономического роста. Однако успешная реализация концессионных проектов требует тщательного анализа рисков, эффективного планирования и надлежащего контроля за выполнением обязательств.

Список литературы Анализ концессионных соглашений: исследование модели и особенностей концессий в РФ

- Практика применения концессионных соглашений для развития региональной инфраструктуры в Российской Федерации / под ред. П.Л. Селезнева. - М.: Центр развития государственно-частного партнерства, 2015.

- Йескомб, Э.Р. Государственно-частное партнерство: Основные принципы финансирования / Э.Р. Йескомб; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 457 с.

- Гоосен, Е.В. Государственно-частное партнерство: учебное пособие / Е.В. Гоосен, А.А. Сурцева, С.Г. Медянцева. - Кемерово: КемГУ, 2023. - 170 с. -. ISBN: 978-5-8353-3042-3