Анализ медико-демографических аспектов старения населения Томской области как потенциального потребителя лекарственной помощи

Автор: Девальд Инна Владимировна, Каракулова Елена Владимировна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3 т.31, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе данных официальной статистики проведен анализ основных демографических тенденций Томской области. Показано, что демографический статус Томской области характеризуется положительной динамикой увеличения численности населения при одновременном снижении общего коэффициента смертности на 7,1% в последнем анализируемом году по отношению к базовому. В период с 2010 по 2014 гг. наблюдается последовательное увеличение коэффициента демографической нагрузки по Сибирскому федеральному округу в среднем на 3,9%; по Российской Федерации и Томской области - 3,3%. Отмечено увеличение доли лиц в возрасте 60 лет и старше от общей численности населения, а также увеличение индекса старения. Вследствие прогрессирования старения населения Томской области, Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом с каждым последующим годом все более актуальный характер будут приобретать мероприятия по совершенствованию и оптимизации лекарственной помощи гериатрическим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, как правило, характеризуются пожизненным назначением лекарственных препаратов. В результате это повлечет за собой неумолимое возрастание финансовых вложений в лечение болезней системы кровообращения, являющихся основной причиной смертности населения страны.

Демографические показатели, старение населения, коэффициент демографической нагрузки, смертность от болезней системы кровообращения

Короткий адрес: https://sciup.org/14920140

IDR: 14920140 | УДК: 314.17+314.152.2

Текст научной статьи Анализ медико-демографических аспектов старения населения Томской области как потенциального потребителя лекарственной помощи

Для преодоления негативной демографической динамики, сложившейся в нашей стране в постсоветский период, выраженной в снижении рождаемости, стремительном увеличении смертности, отрицательном значении естественного прироста и, как следствие, фактическом уменьшении населения в абсолютных величинах, в 2007 г. Указом Президента РФ № 1351 была утверждена “Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.” (далее – Концепция). Для реализации целей Концепции перед системой отече- ственного здравоохранения была поставлена задача увеличения продолжительности жизни населения за счет сокращения уровня смертности, в том числе людей пожилого и старческого возраста [4, 10].

В 2015 г. успешно завершился II этап реализации Концепции в соответствии с плановыми показателями стабилизации численности населения к 2015 г. на уровне 142–143 млн человек (факт в 2015 г. – 143,9 млн человек без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю) и увеличением ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. до 70 лет (факт – 71,39) [5, 10].

Благодаря преобразованиям в социально-экономической сфере российского общества, реализованным в последние годы, произошло увеличение продолжительности жизни людей, повлекшее такое демографическое явление, как постепенное старение населения, характеризующееся увеличением доли пожилых и старых людей в общей численности населения, главным образом, за счет сокращения удельного веса лиц трудоспособного возраста [3, 8].

Так как медико-демографические характеристики опосредуют объем и качество необходимой лекарственной помощи, направленной на удовлетворение потребностей населения в рамках оказания медицинской помощи, анализ демографических тенденций имеет большое значение для выявления приоритетных проблем и возможных рисков, находящихся непосредственно в ведении органов здравоохранения [1, 8].

Цель: анализ основных демографических тенденций и показателей демографического старения населения Томской области.

Материал и методы

С помощью медико-статистического и аналитического методов исследования изучены материалы официальной статистики, представленные на сайте Федеральной службы государственной статистики и сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области [2, 6, 7, 9].

Динамика численности населения определялась по изменению абсолютной численности населения по отношению к предыдущему году цепным методом. Интенсивность процессов естественного движения населения характеризовалась коэффициентом естественного прироста. Для оценки демографического старения населения использовались: шкала Ж. Боже-Гарнье Э. Россета [4], коэффициенты демографической нагрузки, общие коэффициенты смертности, коэффициенты смертности по причинам смерти. Рассчитывались структурные коэффициенты: темп роста (убыли) показателей, коэффициент и индекс старения.

Результаты и обсуждение

За последние пять лет наблюдается неуклонное увеличение численности населения как по Российской Федерации в целом, так и по Сибирскому федеральному округу и Томской области [6]. Темп роста численности населения (по средневзвешенному) в РФ составил 0,19% без учета Республики Крым и г. Севастополя; за счет присоединения территории Крыма к РФ в 2014 г., средневзвешенный процент увеличения численности населения составил 0,58% (табл. 1).

На территории Сибирского федерального округа темп роста численности населения за последние пять лет был незначителен (0,07%). Однако по Томской области темп роста численности населения составил 0,61%, что значительно выше показателей по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу.

Известно, что результирующие показатели численности населения формируются в результате механического и естественного движения населения. За анализируемый период изменился характер динамики естественного прироста населения: в Российской Федерации с минус 1,7‰ до 0,2‰; в Сибирском федеральном округе – с минус 0,1‰ до 1,5‰. В Томской области с 2010–2014 гг. отмечен только положительный естественный прирост населения.

Однако при ежегодном увеличении численности постоянного населения на уровне области, региона и страны происходит ее постепенная реструктуризация в пользу нетрудоспособного населения, в основном за счет лиц старше трудоспособного возраста.

Характерологической основой старения населения является комплекс трех базовых демографических показателей:

-

1) доля лиц в возрасте 60 лет и старше от общей численности населения;

-

2) индекс старения, который определяется как число лиц пожилого возраста на 100 детей и вычисляется как отношение численности или доли лиц старше трудоспособного возраста к численности или доле детей (возрастная группа 0–14 лет);

-

3) коэффициент демографической нагрузки [1].

Таблица 1

Динамика численности населения в 2010–2014 гг.

|

Показатели |

2010 |

2011 |

Годы 2012 |

2013 |

2014 |

|

Численность постоянного населения на конец года, тыс. человек |

Российская Федерация 142865 |

143056 |

143347 |

143667 |

143972* |

|

Естественный прирост населения на 1 тыс. человек населения |

–1,7 |

–0,9 |

0,0 |

0,2 |

0,2 |

|

Численность постоянного населения на конец года, тыс. человек |

Сибирский федеральный округ 19252 19261 |

19278 |

19292 |

19312 |

|

|

Естественный прирост населения на 1 тыс. человек населения |

–0,1 |

0,4 |

1,3 |

1,5 |

1,5 |

|

Численность постоянного населения на конец года, тыс. человек |

Томская область 1048,5 |

1057,7 |

1064,2 |

1070,1 |

1074,5 |

|

Естественный прирост населения на 1 тыс. человек населения |

0,4 |

0,8 |

1,7 |

2,1 |

2,0 |

Примечание: * – без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю.

- 120

тарения

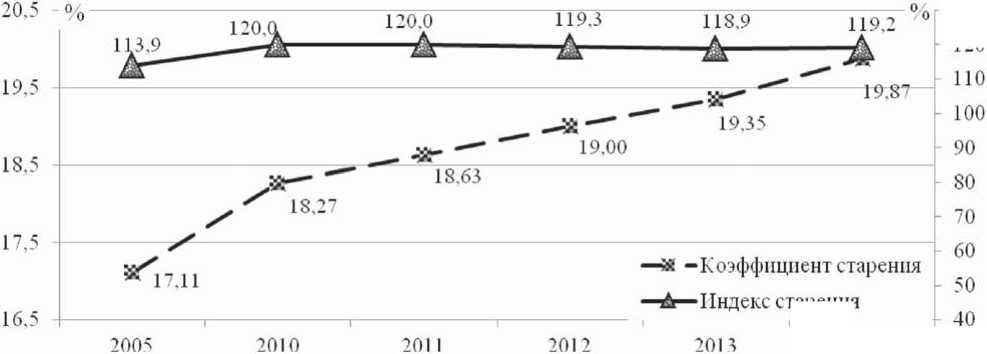

Рис. 1. Динамика коэффициента и индекса старения в Российской Федерации в 2000–2014 гг.

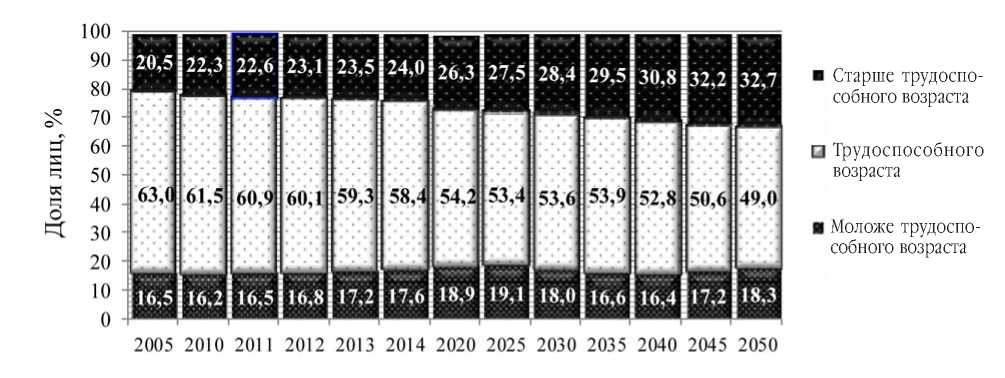

Рис. 2. Возрастной состав населения Российской Федерации 2005–2014 гг. (данные на конец года)

Согласно шкале Ж. Боже-Гарнье–Э. Россета, этап демографической старости начинается, когда в общей структуре населения удельный вес людей в возрасте 60 лет и старше достигает 12%. По состоянию на конец 2014 г. 19,87% населения Российской Федерации находилось за порогом 60-летнего возраста. Таким образом, население Российской Федерации относится к четвертому уровню и четвертому (последнему) подуровню развития общества с очень высоким уровнем демографической старости.

С 2005 по 2014 гг. отмечена динамика увеличения коэффициента старения при параллельном незначительном уменьшении индекса старения в сравнении с 2010– 2012 гг. (рис. 1).

В 2014 г. уровень лиц старше трудоспособного возраста в Сибирском федеральном округе и Томской области был существенно ниже общероссийских показателей – на 1,6 и 2,5% соответственно. Несмотря на это, динамика постепенного старения населения характерна как для Сибирского федерального округа, так и для Томской области. Так, доля лиц старше трудоспособного возраста в Сибирском федеральном округе с 2005 по 2014 гг. увеличилась с 18,4 до 22,4%. В Томской области за аналогичный период доля лиц возросла до 21,5% (+3,8%).

В период с 2005 по 2014 гг. в Российской Федерации произошло увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста на 3,5%. Таким образом, если в 2005 г. лица старше трудоспособного возраста составляли лишь пятую часть населения России, то при среднем варианте демографического прогноза [7] и сохраненном динамическом векторе к 2050 г. группа людей указанного возраста составит треть населения страны. В то же время уровень трудоспособного населения опустится на отметку менее 50% (рис. 2).

Дополнительным критерием постепенного старения населения Российской Федерации является увеличение среднего возраста. Этот показатель у жителей Российской Федерации за 10 лет, с 2005 по 2014 гг., увеличился на 1,3 года. Однако необходимо принять во внимание, что за последнее десятилетие темп роста медианного возраста населения снизился до среднеежегодных 0,13 года, в то время как темп увеличения медианного возраста с 1995 по 2005 гг. был более активным, и в среднем годовой показатель увеличивался на 0,23 года. Нельзя не отметить тот факт, что средний возраст женского населения в последнем анализируемом году превышал мужской на 5,1 года (женщины – 41,9 г., мужчины – 36,8 г.), то есть наблюдается асимметрия продолжительности жизни по гендерному признаку с преобладанием женщин в старших возрастных группах. Подтверждением указанных гендерных различий явился анализ соотношения полов, который показал, что имеющееся при рождении доминирование количества мальчиков нивелируется к 30–34 годам, далее к 65–69 годам соотношение лиц мужского и женского пола становится 1:1,6, а в возрастной группе старше 70 лет на 1 мужчину приходится 2,4 женщины.

К одному из важнейших параметров старения населения относится общий коэффициент демографической нагрузки, который неуклонно увеличивался из года в год, подчиняясь общемировым тенденциям. Так, в 2014 г. коэффициент демографической нагрузки в Российской Федерации составил 713 на 1 тыс. человек трудоспособного населения. Данные по Сибирскому федеральному округу лишь незначительно отличаются от среднероссийского показателя – 718 человек на 1 тыс. трудоспособных лиц, в то время как для Томской области анализируемый показатель составил 655 человек на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста.

Из полученной информации следует, что только за последние пять лет коэффициент демографической нагрузки в России увеличился на 87 человек; в Сибирском федеральном округе – на 101; в Томской области – на 80 человек соответственно. Зафиксировано последователь- ное увеличение темпа роста демографической нагрузки по Российской Федерации в среднем на 3,3% в год. Средний темп роста коэффициента за пять лет составил по Сибирскому федеральному округу 4%, по Томской области – 3,3%. При этом в 2014 г. в Сибирском федеральном округе и Томской области наблюдалось незначительное снижение данного показателя.

Темп роста коэффициента демографической нагрузки на конец 2014 г. за счет лиц старше трудоспособного возраста по Российской Федерации в целом и Томской области в частности идентичны; в абсолютных показателях коэффициент демографической нагрузки в Российской Федерации больше на 57 человек. Коэффициент демографической нагрузки за счет пожилых по Сибирскому федеральному округу имеет промежуточное положение между данными по Российской Федерации и Томской области (табл. 2).

Соотношение лиц моложе трудоспособного возраста к людям старше трудоспособного возраста в общем объеме нетрудоспособного населения Российской Федерации оставалось неизменным на протяжении 5 лет и составляло 42/58 соответственно. По Томской области и Сибирскому федеральному округу данное соотношение также не изменялось – 46/54. Следовательно, демографическая нагрузка на трудоспособное население Российской Федерации, Сибирского федерального округа и Томской области на протяжении всего анализируемого периода увеличивалась в бульшей степени за счет лиц старшего поколения.

Исходя из вышеизложенного, ситуация по демографической нагрузке в Томской области является наиболее благоприятной в сравнении с показателями по России и Сибирскому федеральному округу, однако при этом вектор демографического старения на территории Томской области идентичен общероссийскому.

Как известно, старение населения может происходить в результате снижения показателей рождаемости без принципиальных изменений показателей средней про-

Таблица 2

Динамика коэффициента демографической нагрузки за счет лиц старше трудоспособного возраста в 2010–2014 гг.

|

Территория Коэффициент демографической нагрузки (лиц старше трудоспособного возраста на 1 тыс. человек трудоспособного возраста) |

||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

Российская Федерация 362 |

372 |

384 |

397 |

412 |

|

Сибирский федеральный округ 330 |

261 |

355 |

369 |

384 |

|

Томская область 310 |

314 |

330 |

342 |

355 |

Таблица 3

Динамика общего коэффициента смертности в 2010–2014 гг.

|

Территория |

Число умерших на 1 тыс. человек населения |

||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

Российская Федерация |

14,2 |

13,5 |

13,3 |

13,0 |

13,1 |

|

Сибирский федеральный округ |

14,2 |

13,7 |

13,7 |

13,3 |

13,2 |

|

Томская область |

12,6 |

12,2 |

11,9 |

11,7 |

11,7 |

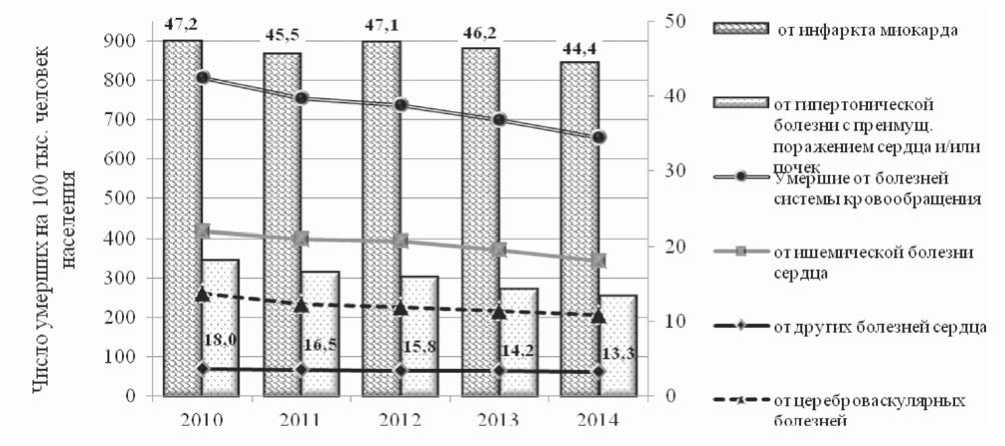

Рис. 3. Динамика коэффициентов смертности от болезней системы кровообращения населения Российской Федерации 2010– 2014 гг.

должительности жизни (старение “снизу”) или в результате увеличения средней продолжительности жизни на фоне снижающихся показателей смертности и относительно низких, но стабильных показателей рождаемости.

Изучение коэффициентов смертности показало, что начиная с 2010 г., на территории Российской Федерации ежегодно уменьшалось количество смертельных случаев при одновременном увеличении численности населения. Так, в абсолютных величинах в 2014 г. количество смертельных случаев составило 1878039, что на 150477 меньше показателя 2010 г.

При сравнительном анализе общих коэффициентов смертности территорий разного уровня отмечена позитивная динамика как на территории Российской Федерации, так и Сибирского федерального округа, Томской области (табл. 3). Лишь в 2014 г. в Российской Федерации наблюдался незначительный рост на 0,1‰. В Сибирском федеральном округе отмечалось снижение показателя на 1‰ к базовому году. В Томской области в 2013–2014 гг. произошла некоторая стагнация коэффициента. Несмотря на это, в 2014 г. Томская область со значением общего коэффициента смертности 11,7 в российском рейтинге из 85 региональных образований занимала 22 позицию.

Анализ смертности по причинам смерти в Российской Федерации показал, что лидирующую позицию в 2010–2014 гг., как и в предыдущие годы, занимала смертность от болезней системы кровообращения (БСК) – от 56,8% в 2010 г. до 50,1% в 2014 г. от общего числа умерших.

Второе ранговое место по убыванию значения принадлежит смертности от новообразований (в 2014 г. – 15,5%), для которой также характерна тенденция снижения уровня как в абсолютных, так и в относительных величинах. Показатель смертности от внешних причин в общей структуре смертности занимал в 2013–2014 гг.

третье место – 9,9%. Следующими в рейтинге в порядке убывания следуют смертность от болезней органов пищеварения, болезней органов дыхания, от инфекционных и паразитарных болезней.

Коэффициент смертности от БСК за период 2010 г. по 2014 г. снизился на 18,9% (минус 152,5 на 100 тыс. населения). Средний ежегодный темп убыли показателя составил 5%.

При детальном анализе статистических данных о причинах смертности на территории Российской Федерации установлено, что 52–53% летальных исходов от заболеваний органов кровообращения можно отнести на счет ишемической болезни сердца (ИБС) при устойчивом темпе убыли показателя за последние пять лет (–5,1%; –1,1%; –6,1%; –7,3% соответственно).

В свою очередь смертность от инфаркта миокарда (ИМ) отличается разнонаправленной по значимости динамикой. С одной стороны, наблюдается снижение числа умерших с 67407 человек в 2010 г. до 63855 человек в 2014 г. при ежегодном уменьшении темпа роста коэффициента в 2010–2014 гг. (самая большая убыль отмечена в 2014 г. – минус 3,9%). С другой стороны, произошло увеличение доли смертности от ИМ в общем объеме смертей от ИБС с 11,3% в 2010 г. до 13% в 2014 г. (рис. 3).

Следует обратить внимание на то, что доля смертельных исходов от гипертонической болезни (ГБ) с поражением либо без поражения органов-мишеней в рамках БСК составляет не более 2,2%. Также необходимо отметить, что с 2010 по 2014 гг. наблюдается устойчивая тенденция снижения коэффициента смертности от ГБ – максимальный темп убыли зафиксирован в 2013 г. – 10,1%; уменьшение абсолютного числа умерших к базовому (2010) году на 25,6%.

В свою очередь, анализ коэффициентов смертности от БСК трудоспособного населения обнаруживает, что значение показателя по Томской области (144,4°/оооо) зна- чительно ниже показателя по Российской Федерации (165,1°/оооо) и СФО (171,2°/оооо). Коэффициент смертности от ИБС в Томской области (79,3°/оооо) соотносится с уровнем смертности по Российской Федерации (78,2°/ оооо ). В то же время в Сибирском федеральном округе коэффициент смертности от ИБС значительно выше общероссийского – 92,3 на 100 тыс. населения.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ показал, что Томская область за последние пять лет характеризуется увеличением численности населения и устойчивой положительной динамикой естественного движения населения, снижением показателей смертности населения, в том числе от БСК.

Однако изменение структуры населения в сторону старших возрастных групп, устойчивое доминирование БСК среди причин смерти определяют необходимость мероприятий по совершенствованию лекарственной помощи гериатрическим пациентам кардиологического профиля. Учитывая обычную для людей пожилого и старческого возраста полиморбидность, необходимо отметить возрастающую значимость вопросов рационального использования лекарственных препаратов с позиции безопасности и клинической эффективности фармакотерапии. Не менее важной составляющей являются экономические аспекты лекарственной помощи, что особенно актуально в современных условиях, характеризующихся противоречием между повышением спроса на медицинские услуги для людей пожилого и старческого возраста и ограниченным финансированием российского здравоохранения с повсеместным внедрением программ по его оптимизации на всех уровнях функционирования.

Список литературы Анализ медико-демографических аспектов старения населения Томской области как потенциального потребителя лекарственной помощи

- Гостищев В.К., Глаголев Н.С. Медико-социальные аспекты и тенденции в старении населения России и других европейских стран//Научные ведомости БелГУ. Серия: Медицина. Фармация. -2014. -Т. 26, № 11(182). -С. 186-190.

- Демографический ежегодник России. 2015 : статистический сборник. -М.: Росстат, 2015. -263 с. -URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312 (дата обращения: 05.06.2016).

- Ёлшина И.А. Демографические аспекты населения Северо-Востока России//Национальные интересы: Приоритеты и безопасность. -2012. -№ 16. -С. 55-59.

- Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. -М.: Профессионал, 2009. -432 с.

- Об утверждении плана мероприятий по реализации III этапа Концепции демографической политики . -URL: http://government.ru/docs/22743/(дата обращения: 05.06.2016).

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015 : статистический сборник. -М.: Росстат, 2015. -1266 с. -URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 05.06.2016).

- Российский статистический ежегодник. 2015 : статистический сборник. -М.: Росстат, 2015. -с. -URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения: 05.06.2016).

- Русановский В.А., Блинова Т.В., Былина С.Г. Сдвиги в возрастной структуре населения России: оценка межрегиональных и гендерных различий//Вестник СГСЭУ. -2014. -№ 3(52). -С. 71-78.

- Статистический ежегодник Томской области за 2014 год /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области. -URL: http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/publications/official_publications/electronic_versions/(дата обращения: 05.06.2016).

- Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" от 09.10.2007 г. /Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. -URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/6 (дата обращения: 05.06.2016).