Анализ методики "Уровень эмоционального выгорания родственников" (В. В. Бочаров, А. М. Шишкова)

Автор: Аксютина З.А., Ченская А.В.

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 2 (62), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью решения вопросов по диагностированию у родителей, дети которых имеют ментальные нарушения, эмоционального выгорания. В теории остаются нерешенными вопросы, связанные с несовершенством достоверной проверки теоретических оснований, заложенных в диагностические методики, несформированностью терминологического аппарата, отсутствием специального диагностического аппарата исследования эмоционального выгорания родителей, отвечающего требованиям полноты и системности. Целью статьи является категориальный анализ методики «Уровень эмоционального выгорания родственников» (УЭВР), разработанной В. В. Бочаровым и А. М. Шишковой на основе применения методов категориально-системной методологии. Материалы и методы. В качестве методов категориально-системной методологии применяются гексаграмма и пентаграмма у-син. Исследование родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, осуществляется опросным методом. Методика УЭВР в настоящее время проходит широкую апробацию. Результаты исследования. Проведен анализ публикаций по заявленной проблеме, который показал: авторами используется разный терминологический аппарат. Феномен эмоционального выгорания родителей называют родительским выгоранием, синдромом родительского выгорания, синдромом эмоционального выгорания, эмоциональным истощением. Данное явление свидетельствует о том, что психология эмоционального выгорания находится на начальном этапе формирования теоретического обоснования, вследствие чего актуальность исследования не вызывает сомнений. Диагностирование родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, позволило выявить актуальные для их состояния стадии протекания эмоционального выгорания. Обсуждение и заключение. На основе применения гексаграммы в методике УЭВР выявлено дихотомическое противоречие в диаде ресурсных и деструктивных тенденций, а пентаграмма у-син позволила выявить факторы, оказывающие наиболее сильное воздействие на «выгорающих» родителей. Результаты исследования могут использоваться при осуществлении разработки диагностических методов исследования рассматриваемого явления и позволяют говорить о надежности, полноте и системности разработанной В. В. Бочаровым и А. М. Шишковой методики «Уровень эмоционального выгорания родственников».

Гексаграмма, категориально-системная методология, ментальные нарушения, пентаграмма у-син, эмоциональное выгорание

Короткий адрес: https://sciup.org/147241484

IDR: 147241484 | УДК: 159.942.5 | DOI: 10.15507/2078-9823.062.023.202302.220-232

Текст научной статьи Анализ методики "Уровень эмоционального выгорания родственников" (В. В. Бочаров, А. М. Шишкова)

Проблема эмоционального выгорания родителей изучается сравнительно недавно. В общем виде эмоциональное выгорание находит отражение в снижении активности, которое происходит у «выгоревших» во многих сферах жизни, что указывает на необходимость исследования не только психологического феномена, но и его последствий. Например, отражение эмоционального выгорания родителей на воспитании детей; экономические потери при реализации трудовых функций «выгоревшими» родителями; функциональные из- менения в различных соматических системах и органах у родителей, связанные с их эмоциональным выгоранием, и др. Данные аспекты придают проблеме исследования эмоционального выгорания междисциплинарный характер. Большая потребность имеется и в наличии единого терминологического аппарата, именно основных категорий эмоционального выгорания.

В психологии эмоционального выгорания родителей остаются нерешенными проблемы, которые можно увидеть в неразработанности теоретических основ, когда «калькируется» теория с профессионального эмоционального выгорания; несформирован-ности терминологического аппарата; отсутствии диагностического аппарата исследования, отвечающего требованиям полноты, системности и надежности.

Проведем аналитический обзор публикаций, значимых для понимания степени разработанности проблемы в отечественной психологической науке.

Л. А. Базалева посвящает свои исследования матерям. В одной из работ она описывает результаты изучения взаимосвязи эмоционального выгорания с нарушениями структуры детско-родительских отношений [4]. Не-включенность во взаимодействие с ребенком приводит к низкой степени удовлетворенности матерей, а в дальнейшем – и к эмоциональному выгоранию.

А. С. Далакова и Л. М. Дубовый попытались выявить механизмы формирования эмоционального выгорания личности [11]. Они описали индивидуальные факторы, к которым были отнесены социально-демографические характеристики и личностные особенности, вторая группа факторов – организационные. Ими были выявлены четыре типа детско-родительских отношений, способствующих формированию склонности родителей к эмоциональному выгоранию.

А. Н. Панарина исследовала корреляцию между эмоциональным выгоранием и стилем семейного воспитания [18]. Ею было установлено, что возникновению эмоционального истощения у родителей способствует авторитарный стиль, редукции – либеральный, деперсонализации – индифферентность в воспитании.

О. В. Баринова, А. А. Допшинская анализировали взаимосвязи эмоционального выгорания с личностными характеристиками матерей из трех групп: многодетных; матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); и матерей, имеющих менее троих детей [5]. Для первой группы характерны повышенное принятие ответственности, завышенные притязания и требования по отношению к себе; для второй – завышенные самоконтроль и устойчивость, с положительной переоценкой происходящего; для третьей – принятие ответственности и завышенные показатели резистенции и враждебности.

В. В. Бочаров, А. М. Шишкова, Ю. С. Черная диагностировали эмоциональное выгорание у матерей с хроническими инвалидизирующими соматическими патологиями [7]. Они обнаружили у опытной группы наличие снижения теплоты отношения к ребенку и понимания тяжести его недуга, выраженные проявления истощения, деперсонализации, деструктивной разрядки напряжения. Обострение заболевания ребенка приводит матерей к более высокой выраженности эмоционального выгорания.

В другой работе, на основе эмпирического исследования, Л. А. Базалева выделила следующие симптомы эмоционального выгорания матерей: аффективные, когнитивные, физические и поведенческие [2]. Работа проводилась с целью дальнейшего конструирования методики диагностики состояния эмоционального выгорания у матерей. Были выделены факторы, характерные для эмоционального выгорания.

И. Н. Ефимова осуществила поиск инструментария для диагностики родительско- го выгорания [13], для чего модифицировала опросник Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Стар-ченковой. Автору удалось показать соответствие предлагаемого опросника современным требованиям.

Авторский коллектив в составе К. В. Кмить, Ю. В. Попова, В. В. Бочарова и О. В. Яковлевой [14] обратился к процедуре проектирования методики диагностики эмоционального выгорания у матерей, дети которых больны шизофренией. Проверка методики показала ее надежность и гомогенность. Методика включает 46 утверждений и диагностирует три фактора (истощение, диста-нирование и утрата эмоциональной вовлеченности, разочарование и утрата мотивации).

Г. Г. Филиппова описала симптомы эмоционального выгорания родителей: физические, эмоциональные, интеллектуальные, социальные – и пришла к мысли о необходимости системного «коучинга материнства» [20]. Оригинальное исследование провели Д. В. Авдеев и Л. Ф. Вязникова; в его основе лежала идея поиска ресурса для профилактики эмоционального выгорания, которым выступала концепция «естественного родительства». В результате исследования авторы приходят к выводу, что в целях профилактики необходим сдвиг с достижений на поиск смыслов и отношений [1]. А. Н. Попова, продолжая поиск ресурсов, обнаружила их в социальных сетях, полагая, что через них можно реализовывать свой творческий потенциал, познавать, общаться и др. [16]. Однако она «опустила» риски погружения в социальные сети. Е. А. Дорошева, У. К. Грабельникова главным в работе с женщинами, имеющими детей с расстройствами аутистического спектра, считают поиск ресурсов по преодолению синдрома эмоционального выгорания [12].

Группа авторов из Санкт-Петербурга актуализировала необходимость исследования психологии родственников пациентов с хроническими заболеваниями, так как увидела в них субъектов, включенных в терапевти- ческий и реабилитационный процессы. Исследователям удалось провести целостный теоретический анализ публикаций эмоционального выгорания, что способствует более полному научному пониманию рассматриваемого явления [6].

А. Н. Панарина, Н. Л. Пузыревич указывают, что самыми неизученными остаются факторы, влияющие на возникновение эмоционального выгорания родителей [17]. Л. А. Базалева склоняется к идее сравнивать материнские функции с трудовыми и видит определенное их движение от трудовых к профессиональным, аргументируя конкретными фактами, что считает схожим с эмоциональным выгоранием у специалистов помогающих профессий [3].

В целом выражен интерес исследователей к проблематике эмоционального выгорания родителей с большей концентрацией на изучении его протекания у матерей. Выгорание отцов чаще всего остается вне поля зрения исследователей. Было обнаружено, что авторы используют разный терминологический аппарат. Феномен эмоционального выгорания родителей называют родительским выгоранием, синдромом родительского выгорания, синдромом эмоционального выгорания, эмоциональным истощением. Полагаем, что косвенно это указывает на то, что психология эмоционального выгорания находится на начальном этапе формирования теоретических основ, вследствие чего актуальность исследования не вызывает сомнения.

Целью статьи является анализ методики «Уровень эмоционального выгорания родственников» (УЭВР), разработанной В. В. Бочаровым и А. М. Шишковой на основе применения методов категориально-системной методологии. Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении противоречий, имеющихся в разработанной методике, и их разрешении. Практическая значимость заключается в апробации инструментария диагностики эмоционального выгорания, разработанного указанными выше авторами.

Методы

В качестве теоретических методов, применяемых для анализа материалов исследования, наряду с теоретическим анализом будут применены методы категориальносистемной методологии: «гексаграмма» и «пентаграмма у-син».

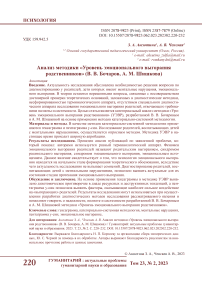

Метод «гексаграмма» разработан Г. Д. Боуш и В. И. Разумовым [8]. Он предполагает проработку противоречий. Каждая из сторон противоречий представляется в виде триады, а далее осуществляется наложение полученных триад друг на друга, при этом выполняются следующие требования:

– треугольник с направленной вверх вершиной характеризует положительные состояния и факторы, а другой треугольник (с направленной вниз вершиной) – их отрицательные состояния;

– направления движений осуществляются не по кольцу, от вершины к вершине, а одновременно от вершин оснований восходящего и нисходящего треугольников к третьей вершине, направленной соответственно вверх и вниз;

– основание каждого из треугольников отражает состояние начального баланса – равновесия сил, при этом движение равнонаправленное;

– стороны представляют собой процессы, исходящие из противоположных «плечей» оснований восходящего и нисходящего треугольников;

– в целом символ выражает качественную модель динамической системы и, в частности, передает действие принципа противоречия как отношения, распределенного между числом элементов схемы. Посредством этого отображаются баланс состо-яний/факторов, а также динамика движений и распределения вещественных/энергетиче-ских/информационных/интеллектуальных ресурсов рассматриваемого объекта.

Рис. 1. Представление противоречия в виде гексаграммы

Fig. 1. Representation of contradiction in the form of a hexagram

Категориально-символьная схема «гексаграмма» приведена на рис. 1.

Сторона противоречия А раскладывается на составляющие А1, А2, А3; аналогично сторона противоречия В раскладывается на составляющие В1, В2, В3. В итоге внутри основного противоречия выделяются три внутренних, каждое из которых находится на определенном уровне: А1-В1, А2-В2, А3-В3. Точка С – точка равновесия, в которой достигается баланс распределения ресурсов между сторонами противоречия.

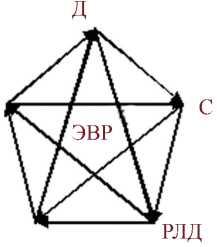

Метод «пентаграмма у-син» применяется для анализа критериев эмоционального выгорания родителей. В ней система N выступает в процессуальном значении; A, B, C, D, E отражают этапы (или элементы) процесса; А – начальная отправная точка системы; пары B-D, C-E выступают противоречиями внутри системы. Пара B-D обладает свойствами, характерными для нормально функционирующей системы, при которой система проходит маршрут от A до E. Данную систему можно рассматривать как оптимальную. Пара C-E при нарушении связей в системе приводит к патологии системы, что отображается через избыток ресурса. При ведущей роли второй пары связей требуются значительно большие затраты для реализации поставленной исследовательской задачи [19, с. 151]. Как правило, пары являются отображением категорий.

В пентаграмме элементы выступают как противоположные. Все парные сочетания элементов рассматриваются как виды противоречий внутри системы. Элементы формируют типы отношений внутри системы: партнерство, союзничество, конкуренция, конфликт [19, с. 152]. В методе отражены представления, что все объекты являются результатом смешения первоэлементов (вода, дерево, огонь, земля, металл). Применение рассматриваемой схемотехники позволяет вскрывать особенности системы как процесса и как комплекса противоречий, требующих разрешения. Алгоритм использования представленного метода в решении теоретико-методологических задач исследования раскрыт в работах Г. Д. Боуш и В. И. Разумова [9; 10; 19], А. В. Литмано-вич и В. И. Разумова [15].

В экспериментальной части исследования принимали участие 100 родителей обоего пола в возрасте от 22 до 60 лет, воспитывающих детей с ментальными нарушениями развития. Характерной особенностью данной эмпирической группы родителей являлось то, что они систематически занимаются развитием детей. Диагностическая процедура проводилась на базе Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей». На сайте организации https://pd55.ru/ была размещена методика УЭВР, на которую предлагалось ответить родителям. Исследование проводилось анонимно. Примерные данные по экспериментальной группе представлены на основе сведений о родителях, вовлеченных в деятельность организации.

Эмпирическая часть исследования проводилась с применением методики «Уровень эмоционального выгорания родственников» (УЭВР), разработанной В. В. Бочаровым и А. М. Шишковой. В ней содержится 61 суждение, описывающее переживания, возникающие у родителей, ребенок которых страдает хроническим заболеванием. Оценка результатов осуществляется по шести шкалам: «Вовлеченность», «Самоэффективность в уходе за родственником», «Редукция личностных достижений», «Истощение», «Деперсонализация», «Деструктивная разрядка напряжения».

Результаты

Проанализируем результаты, полученные в ходе проведенного эмпирического исследования. В таблице отражены все шкалы в соответствии с интерпретацией методики В. В. Бочарова и А. М. Шишковой и распределены по уровню выраженности.

Анализ результатов, отраженных в таблице, позволяет утверждать, что более чем у половины испытуемых (52 %) наблюдается сниженная вовлеченность. Шкала «Вовлеченность» раскрывает энергетический потенциал родителей при уходе за ребенком;

Таблица

Результаты диагностики родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, по методике УЭВР (авторы В. В. Бочаров, А. М. Шишкова) Table

The results of the diagnosis of parents raising children with mental disorders, according to the LREB measure (authors V. V. Bocharov, A. M. Shishkova)

|

Уровень проявления / Level of manifestation |

Шкала, % |

|||||

|

В / I |

С / S-E |

РЛД / RPA |

И / E |

Д / D |

ДРН / DVD |

|

|

Низкий / Low |

52 |

11 |

45 |

38 |

34 |

18 |

|

Средний / Average |

16 |

17 |

18 |

5 |

8 |

20 |

|

Высокий / High |

32 |

72 |

37 |

57 |

58 |

62 |

Условные обозначения: В – вовлеченность; С – самоэффективность в уходе за родственником; РЛД – редукция личностных достижений; И – истощен ие; Д – деперсонализация; ДРН – деструктивная разрядка напряжения.

отражает его смысловую сферу, т. е. много ли смысла родитель вкладывает в деятельность по уходу за ребенком; говорит о том, насколько сильно забота о ребенке может отодвинуть на задний план другие дела и заботы родителя. Это один из ресурсных компонентов, влияющих на психическое состояние родителя, воспитывающего хронически больного ребенка. Родители с высокой вовлеченностью (32 %) меньше страдают от симптомов эмоционального выгорания. Отметим, что чрезвычайно высокая поглощенность проблемами ребенка может негативно сказаться на отношениях с врачами, родственниками и самим ребенком.

Шкала «Самоэффективность в уходе за родственником» показывает, насколько родитель считает себя эффективным в уходе за больным ребенком; достаточно ли он информирован о заболевании; умеет ли взаимодействовать с медицинским персоналом и социальными работниками; считает ли родитель себя достаточно компетентным, чтобы оказывать помощь специалистам в лечении ребенка; готов ли он активно заботиться о нем и оказывать посильную помощь в лечении. Самоэффективность по отношению к какой-либо деятельности является ресурсным фактором, что касается и воспитания. У 72 % испытуемых наблюдается высокий уровень выраженности самоэффективности. Это находит логическое объяснение в том, что опытная группа прилагает усилия для развития своих детей. 11 % испытуемых имеют низкий уровень самоэффективности, что указывает на неудовлетворенность собственной деятельностью в уходе за ребенком.

Шкала «Редукция личностных достижений» отражает симптомы, связанные с переживанием несостоятельности в роли «заботливого родителя» и мнимой неспособности в достаточной мере облегчить жизнь своему больному ребенку. У 37 % испытуемых неудовлетворенность имеет высокий уровень проявления, что способствует развитию эмоционального выгорания. Редукция личностных достижений заключается в переживании родителем собственной нерезульта-тивности. Этому сопутствуют переживания чувства потери контроля над ситуацией; страдания от недостатка признания; чувство собственной несостоятельности, как «хорошего родителя», чрезмерность предъявляемых к себе требований. Что влечет за собой уменьшение или упрощение действий, связанных с заботой о ребенке; снижение чувства компетентности в роли родителя и недовольство собой и (или) своими детьми (так как они мера успешности родителя); негативное самовосприятие своей личности и роли родителя; уменьшение своей ценности и важности; формирование чувства вины по отношению к ребенку. У 45 % родителей эти показатели низкие, что согласуется с действиями, которые ими предпринимаются в реабилитационной тактике.

В шкале «Истощение» представлены симптомы, соответствующие психологическому истощению родителя в связи с заболеванием ребенка. Эмоциональное истощение проявляется в истощенности эмоциональной сферы родителя, у него наблюдается хроническая усталость, снижаются настроение и работоспособность. Характерно для подавляющего большинства родителей в опытной группе – 57 %. Такие родители начинают терять интерес к своему ребенку и окружающему миру, становятся равнодушными и формальными. Родитель начинает избегать взаимодействий с ребенком, его потребности и желания перестают волновать, тем самым резко снижаются самоотдача и отзывчивость родителя в воспитании. Может возникать ощущение «притупленности» эмоций с резкими переходами от депрессивного состояния до вспышек гнева. Воспитание ребенка и отношения с миром также меняются. Любые раздражители, будь то проступок ребенка или неурядица, возводятся в превосходную степень.

Родитель становится не способен на адекватное взаимодействие с ребенком, часто такое состояние сопровождается раздражением, усталостью, чувством вины и апатией. Лишь 37 % испытуемых имеют низкий уровень истощения.

Шкала «Деперсонализация» состоит из симптомов, связанных со смещением родительской роли, что выражается: в нежелании контактировать с больным ребенком, раздражении в его адрес, усталости и пренебрежении родительскими обязанностями, что выявлено у 58 % испытуемых. Деперсонализация близка к дегуманизации (обесцениванию), проявляется в негативном, бездушном и циничном отношении к собственным детям, их чувствам и переживаниям. В целом происходит смещение родительской роли, отражаясь на когнитивной, поведенческой и аффективной сферах. Такие родители (осознанно или неосознанно) испытывают негативные эмоции по отношению к своему ребенку, раздражение, неприязнь, что может переходить во враждебность и агрессию. У них возникают мысли, что ребенок их обременяет, что без него было бы лучше. Это все отражается в безразличии, отстраненности, показной строгости или, наоборот, слишком выраженной, неестественной опеке. Испытывая такой спектр негативных ощущений по отношению к своему ребенку, родитель старается реже проводить с ним время, контакты становятся формальными и обезличенными. В такой ситуации родители склонны искать «достойный» выход из сложившейся ситуации. Они пытаются реализоваться в работе, волонтерской деятельности, хобби, самореализации и даже в совершенствовании домашних обязанностей. Это самая про-вокативная шкала для родителей: признание, что собственный ребенок тебя раздражает, особенно если он тяжело хронически болен, порицается обществом. Достаточно высокие баллы по этой шкале могут говорить о выраженности эмоционального выгорания у родителей, воспитывающих тяжело хронически больных детей; 34 % родителей имеют низкий уровень по данной шкале.

Шкала «Деструктивная разрядка напряжения» отражает симптомы, связанные с телесными появлениями истощения, тревоги по поводу заболевания и общего ухудшения соматического состояния, связанного с болезнью ребенка. Деструкция переходит в нарушение психосоматического статуса родителя. Эти симптомы ярко выражены у 62 % родителей, и только 18 % родителей совладают со своей телесностью.

Для достижения поставленной цели было важным выявить наличие/отсутствие эмоционального выгорания у родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями.

В результате проведенных диагностических процедур и обработки данных выявлено наличие эмоционального выгорания у 39 % испытуемых. При этом 23 % родителей, из имеющих выраженного эмоционального выгорания, обладают деструктивными тенденциями в нем. Это указывает на необходимость профессиональной психологической поддержки данной группы. 28 % обследованных имеют хорошо развитые ресурсы в преодолении эмоционального выгорания. При этом у 27 % из них эмоциональное выгорание не выявлено. Однако для профилактики данного состояния необходимо осуществлять их поддержку путем включения в родительское сообщество, консультативную практику, первичную профилактику эмоционального выгорания. У одного родителя, имеющего эмоциональное выгорание, наблюдается наличие ресурсных тенденций. Это указывает на то, что указанные ресурсы «не работают» и их необходимо актуализировать.

Обсуждение

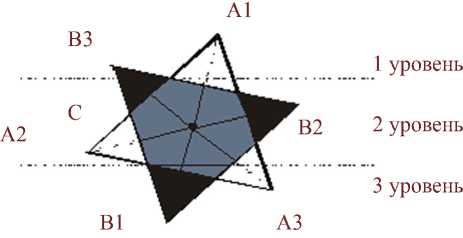

Следует отметить, что факторы «Вовлеченность» (В), «Самоэффективность в уходе за родственником» (С) и «Редукция личностных достижений» (РЛД) – это факторы, уменьшающие подверженность родителей эмоциональному выгоранию. Они отражают ресурсные тенденции. В то же время факторы «Истощение» (И), «Деперсонализация» (Д) и «Деструктивная разрядка напряжения» (ДРН) – факторы, увеличивающие риск эмоционального выгорания и ведущие к усугублению данного состояния. Они отражают деструктивные тенденции. Таким образом, имеются два аспекта – ресурсный и деструктивный. Для рассмотрения эмоционального выгорания родителей наложим на триаду ресурсных тенденций триаду деструктивных тенденций методом, описанным на рис. 2.

На рис. 2 «смягчение» эмоционального выгорания представлено в виде триады факторов эмоционального выгорания: «Вовлечение» – «Самоэффективность в уходе за родственником» – «Редукция личностных достижений». Данная модель имеет обратный характер, выражающийся в факторах нарастания эмоционального выгорания родителей в триаде «Истощение» – «Деперсонализация» – «Деструктивная разрядка напряжения». Это находит отражение в перевернутом треугольнике. Данные триады находятся в конфликте, а именно:

-

1) наиболее острое противоречие в паре «Вовлеченность» – «Деперсонализация»;

-

2) противоречие средней степени выраженности в паре «Самоэффективность в уходе за родственником» – «Истощение»;

-

3) минимально выраженное противоречие в паре «Редукция личностных достижений» – «Деструктивная разрядка напряжения».

Рис. 2. Дихотомическое противоречие ресурсных – деструктивных тенденций в эмоциональном выгорании родителей Fig. 2. Dichotomous contradiction of resource – destructive tendencies in emotional burnout of parents

Точка Б – это точка баланса распределения эмоционального выгорания по степени проявления участвующих в формировании факторов эмоционального выгорания.

Рассмотренная модель предполагает, что эмоциональное выгорание родителей имеет ресурсные и деструктивные тенденции, выраженные в конкретных проявлениях. Факторы эмоционального выгорания будут выступать элементами, необходимыми и в постановке психологического диагноза, и в организации профилактики, и в коррекции рассматриваемого состояния.

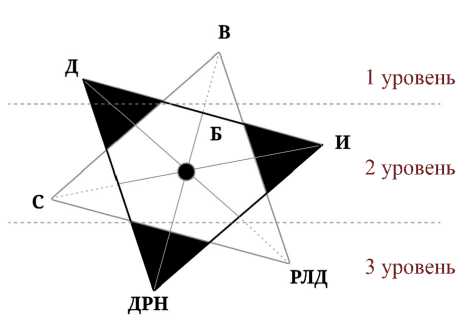

Опираясь на данное выше описание шкал, применяемых при исследовании эмоционального выгорания родителей, построим полный цикл процесса эмоционального

И

В

Условные обозначения:

В – вовлеченность (ВОДА);

И – истощение (ДЕРЕВО);

Д – деперсонализация (ОГОНЬ);

С – самоэффективность в уходе за родственником (ЗЕМЛЯ);

РЛД – редукция личностных достижений (МЕТАЛЛ).

Notation conventions:

I – involvement (WATER);

E – exhaustion (WOOD);

D – depersonalization (FIRE);

S-E – self-efficacy in caring for a relative (EARTH);

RPA – reduction of personal achievements (METAL).

Рис. 3. Полный цикл процесса эмоционального выгорания родителей /

Fig. 3. Full cycle of the process of emotional burnout of parents

выгорания родителей (рис. 3) на основе метода «пентаграмма у-син».

Полный цикл включает: вовлеченность (ВОДА); истощение (ДЕРЕВО); деперсонализацию (ОГОНЬ); самоэффективность в уходе за родственником (ЗЕМЛЯ); редукцию личностных достижений (МЕТАЛЛ). Не включенной в полный цикл эмоционального выгорания родителей стала деструктивная разрядка напряжения. Это обусловлено тем, что рассматриваемый элемент отличается наибольшей противоречивостью, что задает ему двойственный характер, и где телесные проявления образно говорят: «Я дошел до точки кипения и дальше идти не могу». С одной стороны, это указывает на ресурс-ность элемента, где психосоматика заставляет критически посмотреть на себя и принять необходимые меры, а с другой – это проявление истощения телесности.

Начальный элемент цикла эмоционального выгорания родителей «Вовлеченность» – вода – задает всему циклу активный характер деятельности родителя. В элементе прослеживается желание заботиться о ребенке максимально возможным образом. Ориентация на стандарт максимальности в вовлеченности является пусковым механизмом эмоционального выгорания. На фоне максимальной вовлеченности формируется истощение, которое в первую очередь сказывается на эмоциональной сфере родителей, прослеживается в появлении усталости, снижении настроения и работоспособности. Этот этап требует включенности родителей в профилактику возникновения подобных состояний. Важно, чтобы родители видели риски, возникающие в таком состоянии. Прохождение этого этапа тяжело отражается на семейных отношениях и часто приводит к разводам, так как теряется адекватность в восприятии окружающей действительности.

Элемент «Деперсонализация» находит отражение в огне. Огонь обладает разрушающим эффектом, что и прослеживается при деперсонализации. Следствием ее наличия является обесценивание самого факта наличия ребенка в семье. Этот элемент наиболее ресурсозатратный для личности.

Уравновешивающим цикл является элемент «Эффективность в уходе за родственником» – земля. Этот элемент предполагает наличие у родителей осведомленности о заболевании ребенка и выраженность навыков взаимодействия со специалистами помогающих профессий. Элемент обладает высоким ресурсным потенциалом, особенно в профилактической деятельности специалистов с родителями. В такой работе опора на него должна приводить к выходу из состояния эмоционального выгорания. Поэтому закономерными выступают проявления усилий родителей по объединению в группы на основе общности диагноза детей.

Завершает весь цикл элемент «Редукция личностных достижений» – металл. Переход к этому элементу завершает весь цикл эмоционального выгорания и указывает на состояние пика по его конечному достижению. Редукция прослеживается в упрощенности влияния на ребенка, вплоть до полного отказа от такого влияния.

В результате проведенного анализа нами получено описание полного цикла эмоционального выгорания родителей, где весь цикл характеризуется постепенным вхождением эмоционального выгорания в жизнь родителей и постепенным усилением развития каждого элемента. Для каждого родителя темп прохождения всего цикла будет индивидуальным.

Заключение

Применение методики «Уровень эмоционального выгорания родственников» (УЭВР), разработанной В. В. Бочаровым и А. М. Шишковой, позволило выявить 39 % родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, характеризующихся наличием устойчивого эмоционального выгорания при деструктивных тенденциях. Это позволяет говорить о необходимости осуществления психологической поддержки в отношении указанной группы.

Новизна исследования заключается в том, что к анализу содержательной стороны психологической методики диагностики впервые применены методы категориально-системной методологии. Применение гексаграммы позволило обосновать наличие ресурсных и деструктивных тенденций в разворачивании эмоционального выгорания у родителей. Доказано, что эмоциональное выгорание имеет трехуровневую иерархию. Использование пентаграммы у-син способствовало построению модели полного цикла эмоционального выгорания и описанию реализации всех элементов цикла.

Список литературы Анализ методики "Уровень эмоционального выгорания родственников" (В. В. Бочаров, А. М. Шишкова)

- Авдеев Д. В., Вязникова Л. Ф. Идеи «естественного родительства» как психологический ресурс профилактики развития синдрома эмоционального выгорания у матерей // 56-я научно-техническая конференция ТОГУ: материалы секц. заседаний. Хабаровск, 2016. С. 237-241.

- Базалева Л. А. Возможности исследования эмоционального выгорания у матерей в психологии личности // Вестник Адыгейского государственного университета. 2010. № 1. С. 174-182.

- Базалева Л. А. Обоснование необходимости рассмотрения эмоционального «выгорания» в аспекте материнства // Вестник Северо-Казахстанского государственного университета им. Манаша Козыбаева. 2018. № 2. С. 161-166.

- Базалева Л. А. Отношение матери к ребенку в связи с ее эмоциональным выгоранием // Гуманизация образования. 2009. № 6. С. 88-93.

- Баринова О. В., Допшинская А. А. Взаимосвязь эмоционального выгорания с личностными характеристиками матерей разных социальных типов // Вестник ТвГУ Сер.: Педагогика и психология. 2019. № 1. С. 13-20.

- Бочаров В. В., Шишкова А. М., Черная Ю. С., Сивак А. А., Ипатова К. А. Перспективы исследования эмоционального выгорания родственников пациентов, страдающих алкоголизмом или опиоидной зависимостью (сообщение 1) // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. 2017. № 4. С. 27-34.

- Бочаров В. В., Шишкова А. М., Черная Ю. С. Эмоциональное выгорание у матерей детей с хронической инвалидизирующей соматической патологией // Женское психическое здоровье: междисциплинарный статус: материалы Всерос. науч.-практ. конгресса с между -нар. участием, посвящ. 100-летию каф. психиатрии Первого Санкт-Петерб. гос. мед. ун-та им. акад. И. П. Павлова, бывш. Жен. мед. ин-та. СПб., 2018. С. 31-33.

- Боуш Г. Д., Разумов В. И. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссертациях): учеб. М., 2020. 227 с. DOI: 10.12737/991914.

- Боуш Г. Д. Кластеры предприятий: структурный и функциональный анализ / под науч. ред. В. И. Разумова. Омск: Наука, 2010. 82 с.

- Боуш Г. Д. Эволюционные аспекты кластеров предприятий // Проблемы современной экономики. 2010. № 1. С. 160-166.

- Далакова А. С., Дубовый Л. М. Механизм формирования предпосылок синдрома эмоционального выгорания и факторы, влияющие на синдром // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2009. Т. 15. № 3. С. 336-343.

- Дорошева Е. А., Грабельникова У. К. Взаимосвязь эмоционального выгорания и способов совладания со стрессом у матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра // Современные проблемы клинической психологии и психологии личности: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2018. С. 50-54.

- Ефимова И. Н. Возможности исследования родительского «выгорания» // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: Психологические науки. 2013. № 4. С. 31-40.

- Кмить К. В., Попов Ю. В., Бочаров В. В., Яковлева О. В. Опросник для оценки структуры и выраженности эмоционального выгорания у матерей подростков, больных шизофренией // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. 2018. № 4. С. 46-52.

- Литманович А. В., Разумов В. И. Теоретическая обработка исследовательского материала // Вестник Омского университета. 2010. № 4. С. 255-259.

- Попова А. Н. Проблема эмоционального выгорания у молодых матерей, находящихся в декретном отпуске // Аллея науки. 2017. Т. 3, № 10. С. 266-274.

- Панарина А. Н., Пузыревич Н. Л. Эмоциональное выгорание у родителей // Психологические проблемы современной семьи: сб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2018. С. 349-353.

- Панарина А. Н. Эмоциональное выгорание у родителей в зависимости от выбора стиля семейного воспитания детей // Социально-психологические проблемы современной семьи: сб. ст. VIII Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Армавир, 2018. С. 82-85.

- Разумов В. И. Категориально-системная методология в подготовке ученых: учеб. пособие. Омск : Изд-во ОмГУ, 2004. 277 с.

- Филиппова Г. Г. Эмоциональное выгорание матери: новое явление в современном материнстве // Психологические проблемы современной семьи: сб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2018. С. 53-58.