Анализ межрегионального неравенства по экологическим показателям качества экономического роста

Автор: Забелина И.А., Клевакина Е.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Экономика. Сельское хозяйство

Статья в выпуске: 2 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

На основе обширного статистического материала выполнена оценка дифференциации регионов Российской Федерации по показателям эко-интенсивности за период с 2000 по 2011 гг. Использованы следующие меры неравенства: коэффициент Джини, индекс Аткинсона и индекс Тейла. Выполнен сравнительный анализ полученных результатов и выявлено наличие значительной межрегиональной дифференциации по рассмотренным показателям.

Эко-интенсивность, регионы России, экономический рост, экологическая нагрузка, негативное воздействие на окружающую среду, межрегиональное неравенство, коэффициент джини, индекс аткинсона, индекс тейла

Короткий адрес: https://sciup.org/14328851

IDR: 14328851 | УДК: 332.14

Текст научной статьи Анализ межрегионального неравенства по экологическим показателям качества экономического роста

Сегодня мировое сообщество признало необходимость в переходе к устойчивому развитию путем трансформации существующей структуры современных экономических систем. В этой связи особое внимание отводится изучению вопросов, связанных с наиболее эффективным и экологически приемлемым использованием имеющихся запасов сырья, а также разработкой количественных характеристик экономического роста на национальном и региональном уровнях. Одной из особенностей социально-экономического развития большинства субъектов, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, является то, что значительную часть используемого экономического потенциала регионов представляет природно-ресурсная основа. Это наиболее очевидно в отношении приграничных регионов, дальнейшее развитие которых связывают преимущественно с нарастанием объемов вовлечения в хозяйственную деятельность компонентов природного потенциала, в их числе минерально-сырьевые и лесные ресурсы [20].

Учитывая сырьевую направленность хозяйственных систем, моральный и физический износ оборудования в отдельных отраслях промышленности, а также применение устаревших технологий, можно предположить, что в этих регионах существенно возрастет уровень негативного воздействия на природные среды, что отрицательно скажется на качестве жизни и здоровье населения [2]. В настоящее время природно-ресурсные регионы Сибири и Дальнего Востока характеризуются высокими удельными показателями экологической нагрузки, которые в некоторых из них существенно превышают общероссийский уровень и имеют тенденцию к росту [3]. Сложившиеся резкие территориальные различия между субъектами по уровню экологической нагрузки могут еще более усилиться в связи с обозначенными перспективами социально-экономического развития приграничных регионов. Таким образом, существует необходи мость не только рассмотреть полученные экономические результаты регионального развития с учетом экологического фактора, но и изучить неравномерность распределения показателей, позволяющих оценить качество экономического роста.

Целью данного исследования является оценка количественных характеристик качества экономического роста регионов, в том числе, изучение межрегиональной дифференциации распределения интенсивности загрязнения окружающей среды в процессе экономической деятельности в субъектах РФ.

Исходя из обозначенной цели, на первом этапе рассмотрим один из эколого-экономических показателей, позволяющий оценить качество экономического роста региона - «эко-интенсивность» [1]. Он определяет степень негативного воздействия на природные ресурсы и среды в расчете на единицу экономического результата и позволяет оценить, насколько затратным является рост региональной экономики с позиции потребления экологических благ:

где Et - эко-интенсивность соответствующего вида негативного воздействия; Р - соответствующая ему экологическая нагрузка; Y - экономический результат.

Стоит отметить, что в качестве результатов, характеризующих уровень социально-экономического развития региона, важно рассматривать не только производство добавленной стоимости, но и такие важные показатели, как отчисления в бюджетную систему, созданные рабочие места и т.д. Показатели интенсивности загрязнения окружающей среды являются составными элементами анализа «окружающая среда - выгода», результаты которого показывают, в каком соотношении находятся потребление ресурсов и удовлетворение человеческих нужд.

Сравнительная оценка показателей эко-интенсивно с-ти в регионах позволит выявить наиболее проблемные регионы с точки зрения потребления экологических товаров и услуг [12]. Для изучения качества экономического роста в регионах в работе на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики [19] выполнена оценка следующих индикаторов эко-ин-тенсивности: «Выбросы загрязняющих веществ в атмос-феру/Численность занятых в экономике», кг/чел.; «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу/ВРП», кг/тыс. руб.; «Отходы производства и потребления/ Численность занятых в экономике», кг/чел.; «Отходы производства и потребления/ВРП», кг/тыс. руб.; «Сбросы сточных вод/ Численность занятых в экономике», м3/чел.; «Сбросы сточных вод/ ВРП», м3/тыс. руб. (ВРП - валовый региональный продукт).

В работе [13] выделен общий индикатор эко-интен-сивности, который определяется как отношение суммарной нагрузки на окружающую среду к ВРП региона. При сопоставлении разных видов негативного воздействия выполняется приведение показателей к одной единице измерения. Статистические данные об объемах образования отходов и выбросов в атмосферу приводятся в тыс. тонн, в то время как сбросы сточных вод измерены в млн. кубических метров (что приблизительно равно млн. тонн). Существенная разница в порядке измерения показателей означает, что в данном случае индикатор общей эко-интенсивности в большинстве регионов определяется за счет величины сбросов сточных вод (95-99,5% от общего объема загрязнения). Таким образом, и динамика общего показателя эко-интенсивности, и неравенство его распределения практически совпадает с характеристиками эко-интенсивности сбросов сточных вод. Вследствие этого в данной работе рассмотрение общего показателя эко-интенсивности представляется нецелесообразным, что не умаляет его значимость на уровне межрегионального сопоставления отраслей экономики или инвестиционных проектов.

В табл. 1 представлен перечень субъектов Российской Федерации с наиболее высокими и наиболее низкими темпами экономического роста, а также наибольшими и наименьшими значениями показателей эко-интен-сивности. Анализ полученных результатов показал, что большинство регионов - «лидеров» (в отношении динамики экономического развития), используя имеющийся природно-ресурсный потенциал в качестве источника экстенсивного роста, демонстрирует наиболее высокие показатели эко-интенсивности. При этом в некоторых из них наблюдалось увеличение удельных величин: Ненецкий автономный округ (АО) - показатели «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / ВРП» и «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / Численность занятых в экономике» увеличились в 4,1 и 11,7 раза соответственно (2000-2010 гг), а «Сбросы сточных вод / Численность занятых в экономике»-в 1,6 раза (2000-2009 гг); Чукотский автономный округ (АО) - показатели «Отходы производства и потребления / ВРП» и «Отходы производства и потребления / Численность занятых в экономике» увеличились в 8,4 и 11,5 раза соответственно (2002-2011 гг);

Сахалинская область - показатели «Отходы производства и потребления / ВРП», «Отходы производства и потребления / Численность занятых в экономике» увеличились в 1,1 и 2,5 раза соответственно (2002-2011 гг).

Различия в росте показателей эко-интенсивности в тех случаях, когда при одинаковом числителе знаменателями выступают ВРП и численность занятых в экономике субъекта, можно пояснить на примере ведущих нефтегазовых регионов: стремительное увеличение валового регионального продукта, напрямую зависящее от цен на топливно-энергетические ресурсы, значительно опережает рост натуральных показателей, тем самым использование нескольких видов индикаторов эко-интенсивно-сти позволяет получить более целостное представление о складывающейся ситуации.

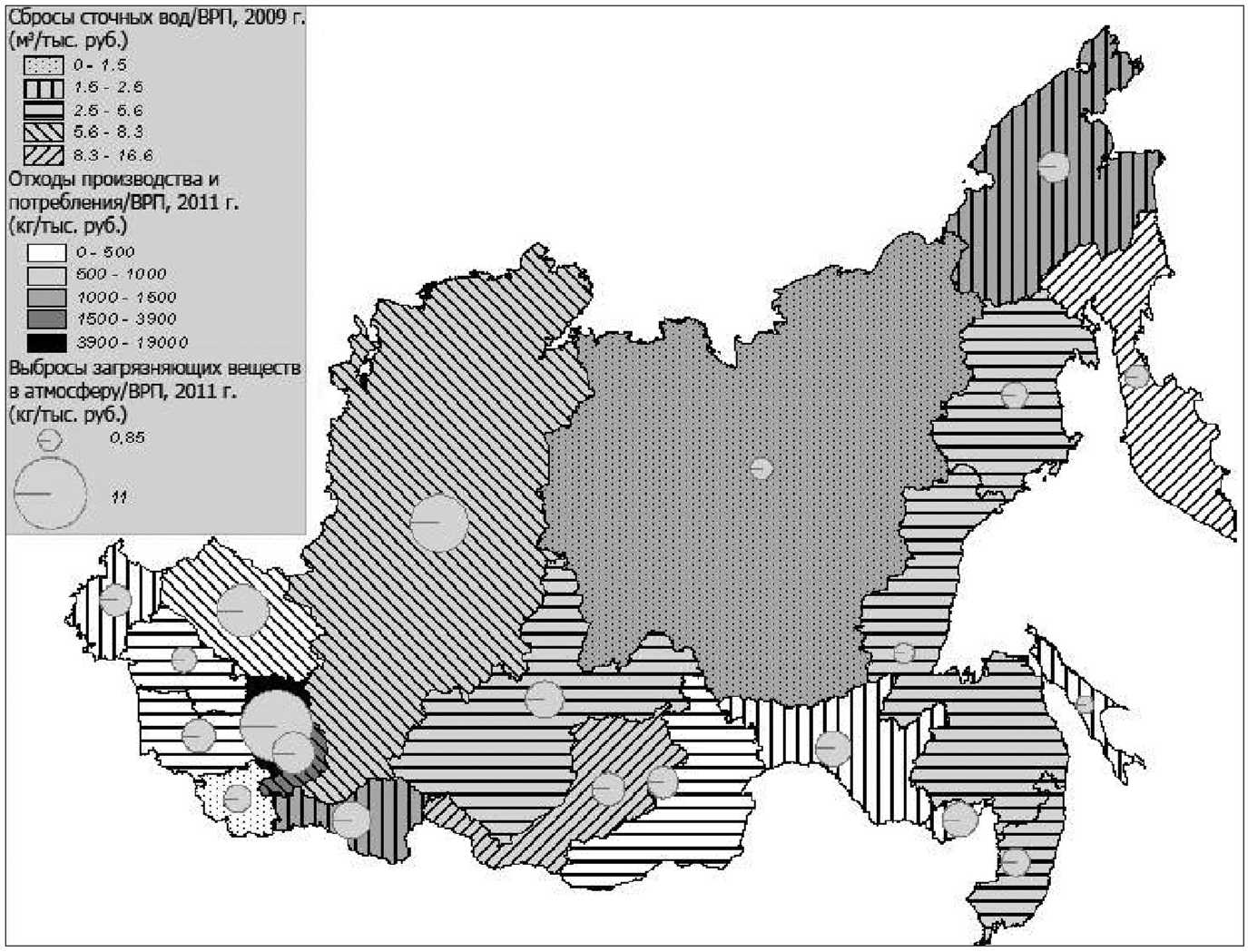

Перейдем к анализу положения в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, экономика большинства субъектов которых имеет именно сырьевую направленность и неслучайно часть «лидеров» находится в их границах (рис. 1). В таких регионах, как Томская область, Красноярский край, Камчатский край и Республика Бурятия, отмечаются высокие показатели сброса сточных вод в расчете на единицу экономического результата и численность занятых в экономике, а также значительное воздействие на атмосферу, что наиболее характерно для Томской области и Красноярского края. Хозяйственная деятельность в Республике Хакасия, Красноярском крае, Республике Тыва, Чукотком АО и Республике Саха сопровождается высокими удельными показателями образования отходов производства и потребления. Особое место занимает Кемеровская область, в которой оказывается наиболее высокое воздействие по всем видам экологической нагрузки в расчете на тысячу рублей ВРП. В регионах, граничащих с КНР и Монголией, удельное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду в основном невелико, однако эко-интенсивность экономики в отношении образования отходов производства и потребления значительно выше среднероссийских показателей: в Республике Тыва - в 2,5 раза, в Приморском крае -1,7 раза, а в Республике Бурятия -1,6 раза. Более того, практически во всех приграничных регионах ,как и на уровне страны в целом, за исключением Еврейской автономной, Амурской областей, Забайкальского края, наблюдается рост интенсивности этого вида экологической нагрузки по отношению к численности занятых в экономике (2002-2011 гг): от 1,2 раза в Республике Алтай до 5,8 раз в Хабаровском крае. В Республике Тыва произошло беспрецедентное увеличение этого показателя - 489,9 раз, а также по отношению к ВРП - 37,3 раза. Стоит отметить, что увеличение эко-интенсивности данного вида воздействия в регионах за рассматриваемый период произошло за счет существенного роста объемов отходов производства и потребления при относительно небольшом увеличении показателей, характеризующих экономический результат. Так в Республике Тыва в 2002 г. было образовано 12,8 тыс. т. отходов производства и потребления [4], а в 2011 г. уже в 477 раз больше - 6100 тыс. т. [5]. Проведенный авторами анализ изменений в хозяйственной си-

Таблица 1

Наибольшие и наименьшие показатели эко-интенсивности и экономического роста в субъектах РФ

Анализ приведенных данных позволяет сделать выводы о том, что существуют колоссальные разрывы между регионами РФ в результате негативного воздействия экономики на окружающую среду: они измеряются несколькими сотнями раз в отношении сбросов и выбросов загрязняющих веществ и десятками тысяч при образовании отходов производства и потребления. Таким образом, следующим этапом исследования в рамках обозначенной цели является количественная оценка межрегионального неравенства по анализируемым показателям. Изучению вопросов территориальных различий в России посвящено достаточно много работ, которые, как правило, рассматривают их в контексте основных социально-экономических показателей: подушевого ВРП, продолжительности жизни, уровня безработицы и бедности, чис-

Рис. 1. Эко-интенсивность экономики регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов

ленности занятых в экономике и др. [6, 8-10]. Не менее важным аспектом является исследование межрегиональной дифференциации качества жизни населения, которое в значительной степени определяется экологическими характеристиками территорий. Некоторые зарубежные ученые уделяют особое внимание вопросам оценки распределения неденежных единиц измерения благосостояния. Так, например, в работе [15] используются традиционные меры неравенства (коэффициент Джини, индекс Аткинсона) при сопоставлении распределения рыночного дохода и полного дохода, который включает в себя стоимость экологических функций для домашних хозяйств. Существует ряд работ, где акцент делается на оценке неравенства распределения ресурсов во всем мире. В частности, Т. Уайт исследовал неравномерность распределения показателя «экологический след», который представляет площадь, необходимую для производства продуктов и товаров, потребляемых населением изучаемой территории, для ассимиляции отходов от сжигания топлива и производства энергии, а также обеспечивающую пространство для инфраструктуры [18].

Изучение неоднородности распределения экологической нагрузки на единицу экономического результата в российских регионах выполнялось с использованием нескольких наиболее распространенных измерителей

неравенства, значения которых могут быть легко интерпретированы: коэффициент Джини, индекс Аткинсона и индекс Тейла. Так, коэффициент Джини определяется исходя из кривой Лоренца, кроме того, он может быть рассчитан по следующей формуле [14]:

1 п п

Ic=-Y Z xtx , 2/=lj=l ! 7

У1

х-

yj

XJ

где п - число групп; х. - доля населения i-ой группы; у -соответствующая ей доля дохода.

Определение индекса Аткинсона, широко используемого в зарубежных работах, основывается на функции полезности [10]:

N

=1

1/и

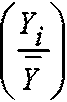

—О— Индекс Тейла

-

—□— Джини коеффициент

-

—&— Индекс Аткинсона (е=1)

Рис 2. Динамика индексов неравенства в отношении распределения частных показателей эко-интенсивности экономики для разных видов экологической нагрузки, 2000-2011:

-

а) сбросы сточных вод/численность занятых; б) сбросы сточных вод/ ВРП; в) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу/численность занятых; г) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу/ВРП; д) отходы производства и потребления/численность занятых; е) отходы производства и потребления/ВРП

где Y - ВРП i-oro региона; у - среднее значение ВРП; N - количество регионов; s - параметр, характеризующий отношение общества к неравенству.

Величина параметра s может варьироваться от 0 до оо: при е=0 общество равнодушно к неравенству в распределении дохода/благ, в то время, как по мере возрастания параметра s общество становится все более заинтересованным проблемой существующего неравенства. Как отмечается в работе [7], однозначного (а тем более формализованного) решения проблемы выбора значения е найти нелвзя. Некоторые авторы, например К. Ка-каму, М. Фукушиги [14], Т. Уайт [18], используют несколь-ко значений параметра s с определенным шагом для того, чтобы продемонстрировать, как изменяется индекс Аткинсона в зависимости от отношения общества к неравенству, другие, например Фр. Геденус и Ч. Азар [13] принимают е=1. Ввиду того, что достоверно определить значения данного параметра не представляется возможным, в работе так же использовано значение параметра равное единице.

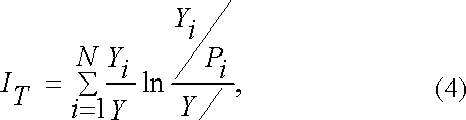

Индекс Тейла с одним или двумя параметрами основывается на понятии информационной энтропии. В случае использования в качестве первого параметра, например ВРП, а в качестве второго - численность населения, мы получаем взвешенный показатель по населению региона [8]:

где Y - ВРП i-oro региона; Y - сумма показателя по всем регионам; Р - численность населения i-ого региона; Р -общая численность населения по всем регионам; N -количество регионов.

Коэффициент Джини и индекс Аткинсона принимают значения от 0 (абсолютное равенство) до 1 (абсолютное неравенство). В случае абсолютного равенства регионов по рассматриваемым показателям индекс Тейла принимает значение ноль и возрастает до ln(Y/P) по мере нарастания неравенства, следовательно, необходима нормализация показателя, которая в литературе выполняется с использованием преобразования 1-е т. Поскольку эти индексы соответствуют основным аксиомам измерения неравенства, то могут использоваться в качестве меры неравенства не только в распределении доходов, но и в случае потребления природного капитала [13], однако в данном контексте интерпретация их значений с точки зрения благосостояния не является такой очевидной, как в случае с доходом [16].

На рис. 2 представлена динамика индексов неравенства, рассчитанных по показателям эко-интенсивности экономики в отношении основных видов негативного воздействия для 82 регионов РФ (без учета Чеченской республики, данные по которой предоставляются Росстатом в объеме, недостаточном для проведения исследований). Рассмотрение автономных округов, входящих в состав вышестоящих субъектов, в качестве отдельных регионов выборки обусловлено наличием существенных особенностей развития этих территорий, а именно масштабным изъятием природных ресурсов в процессе функционирования экономических систем регионов.

Анализ данных, приведенных в табл. 2 , показал, что масштаб межрегиональной дифференциации по показателям эко-интенсивности хозяйственной деятельности представляется весьма существенным. Чем ближе значение измерителей неравенства к единице, тем менее однородной является выборка. В отношении распределения доходов населения значение коэффициента Джини в наиболее благополучных странах колеблется от 0,2 до 0,35, что справедливо и в отношении интерпретации показателей межрегиональной дифференциации. В данном случае неравномерность распределения показателей интенсивности хозяйственной деятельности практически везде превышает пороговые значения. Различная величина индексов обусловлена неодинаковой чувствительностью измерителей неравенства к изменениям на различных участках шкалы распределения показателей.

В большинстве случаев межрегиональная дифференциация наиболее выражена в отношении показателей экологической нагрузки в расчете на численность населения, занятого в экономике: «Выбросы в атмосферный воздух/ Численность занятых в экономике» (от 0,56 - индекс Тейла до 0,73 коэффициент Джини в 2011 г), «Сбросы сточных вод/ Численность занятых в экономике» (от 0,38 - индекс Тейла до 0,55 - коэффициент Джини в 2009 г). Более равномерно регионы распределены по соотношению экологической нагрузки и ВРП: так неравенство по показателю «Выбросы в атмосферный воздух/ ВРП» оценивается от 0,34 (индекс Аткинсона) до 0,49 (коэффициент Джини) в 2011 г., «Сбросы сточных вод/ ВРП» - от 0,35 (коэффициент Джини) до 0,45 (индекс Тейла) в 2009 г. Также необходимо отметить, что все используемые измерители (коэффициент Джини, индексы Аткинсона и Тейла) показывают практически абсолютное неравенство между регионами по такому виду экологической нагрузки, как «Образование отходов производства и потребления». При этом разрыв между максимальным и минимальным значением показателя эко-ин-тенсивности образования отходов составляет более 470 тыс. раз в расчете на ВРП и более 180 тыс. раз в расчете на численность занятых в экономике.

Несмотря на кризисные явления в экономике и спад производства, наблюдавшийся в большинстве регионов в 2009 г, существенных изменений в значениях показателей неравенства за этот год не произошло, что свидетельствует о равномерном воздействии кризиса на распределение экономических результатов и величины негативного воздействия. Кроме того, за рассматриваемый временной интервал прослеживается тенденция увеличения межрегионального неравенства, что особенно очевидно в отношении показателей экологической нагрузки в расчете на численность занятых в экономике. Так, коэффициент Джини, индекс Аткинсона и индекс Тейла, рассчитанные для показателя «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу/ Численность занятых в экономике», увеличились на 32, 28 и 18% соответственно (с 2000 по

Индексы неравенства по показателям эко-интенсивности в регионах РФ, 2008-2011 г.

Таблица 2

|

"———Коэффициент/индекс Показатель эко-интенсивности "—-- |

Коэффициент Джини |

Индекс Аткинсона |

Индекс Тейла |

||||||

|

2008 г. |

2009 г. |

2011 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2011 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2011 г. |

|

|

Выбросы в атмосферный воздух/ Численность занятых в экономике |

0,69 |

0,72 |

0,73 |

0,60 |

0,62 |

0,62 |

0,54 |

0,54 |

0,56 |

|

Выбросы в атмосферный воздух/ВРП |

0,44 |

0,41 |

0,49 |

0,33 |

0,33 |

0,34 |

0,44 |

0,43 |

0,43 |

|

Сбросы сточных вод/ Численность занятых в экономике |

0,58 |

0,55 |

- |

0,43 |

0,41 |

- |

0,39 |

0,38 |

- |

|

Сбросы сточных вод/ВРП |

0,34 |

0,35 |

- |

0,45 |

0,42 |

- |

0,47 |

0,45 |

- |

|

Отходы производства и потребления/ Численность занятых в экономике |

- |

0,61 |

0,62 |

- |

0,92 |

0,94 |

- |

0,87 |

0,89 |

|

Отходы производства и потребления/ВРП |

- |

0,71 |

0,70 |

- |

0,90 |

0,93 |

- |

0,89 |

0,91 |

2011 гг). Рост неравномерности распределения эко-ин-тенсивности воздействия на атмосферный воздух также наблюдается и в случае, когда в качестве экономического результата используется ВРП региона: на 18, 15 и 9% (коэффициент Джини, индекс Аткинсона и индекс Тейла со ответств енно).

Стремительный рост показателей неравенства в отношении образования отходов производства и потребления, наблюдаемый в 2002 г, связан с утверждением нового федерального классификационного каталога отходов. Включение вскрышных пород повлияло на распределение удельных величин, наиболее высокие значения которых характерны для большинства природно-ресурсных регионов, специализирующихся на добыче минерального сырья с образованием большого объема отходов 5-ого класса опасности. С 2002 г. существенного роста или снижения межрегиональной дифференциации на рассматриваемом промежутке времени не наблюдается, динамика изменений неустойчива. Для показателей, характеризующих воздействие на окружающую среду в результате сброса сточных вод, отмечается незначительное увеличение неравенства: в расчете на численность населения, занятого в экономике, индекс Тейла и индекс Аткинсона увеличились на 18 и 6%, а в расчете на ВРП региона на 9 и 4% соответственно.

На основании проведенного исследования экологоэкономического положения регионов сделаны следующие выводы.

По величине эко-интенсивности около половины регионов, составляющих Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, превосходят среднероссийские показатели, часть из которых входит в число субъектов РФ с наихудшими значениями индикаторов качества экономического роста.

Неравномерность распределения экологических показателей качества экономического роста между регионами РФ в настоящее время достаточно велика, что наиболее очевидно в отношении образования отходов производства и потребления (большая часть которых формируется при добыче полезных ископаемых). В условиях слабой диверсификации региональных экономик восточных территорий ориентация на экспорт получае мого сырья, с одной стороны, способствует закреплению сырьевой направленности экономики, и, с другой стороны, означает пассивную интеграцию в хозяйственные системы регионов сопредельных государств. Кроме того, такая ситуация может способствовать увеличению разрыва между субъектами РФ по показателям качества экономического роста и экономического развития в целом ввиду того, что более развитые регионы будут направлять финансовые потоки в сторону заботы об окружающей среде, в то время как в менее развитые регионы будут отставать в этом направлении.

В большинстве случаев межрегиональная дифференциация имеет тенденцию к росту. Снижение общего уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду путем внедрения ресурсосберегающих и малоотходных технологий, использования высокоэффективного очистного оборудования и т.д. в проблемных регионах позволит улучшить существующую ситуацию и тем самым повысить качество жизни населения.

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический потенциал» и при поддержке РФФИ (проект № 12-06-31100 мол а).

Список литературы Анализ межрегионального неравенства по экологическим показателям качества экономического роста

- Бобылев С.Н., Макеенко П.А. Индикаторы устойчивого развития России. М.: ЦПРП, 2001. 220 с.

- Гильмундинов В.М., Казанцева Л.К., Тагаева Т.О., Кугаевская К.С. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения регионов России//Регион: Экономика и Социология. 2013. № 1. С. 209-228.

- Глазырина И.П., Забелина И.А., Клевакина Е.А. Уровень экономического развития и распределение экологической нагрузки между регионами РФ//Журнал новой экономической ассоциации. 2010. № 7. С. 70-88.

- Государственный Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2002 году». М., 2003. 470 с.

- Государственный Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2011 году». М., 2012. 351 с.

- Григорьев Л., Зубаревич Н., Урожаева Ю. Сцилла и Харибда региональной политики//Вопросы экономики. 2008. № 2. C.83-98.

- Забелина И.А., Клевакина Е.А. ЭКОлого-ЭКОномические аспекты природопользования и проблемы приграничного сотрудничества в регионах Сибири//ЭКО. 2011. № 9. С. 155-166.

- Мельников Р.М. Анализ динамики межрегионального экономического неравенства: зарубежные подходы и российская практика//Регион: экономика и социология. 2005. № 4. С. 3-18.

- Михеева Н.Н. Региональные пропорции экономического роста в России//Регион: экономика и социология. 2008. № 2. С. 225-243.

- Социальная статистика/под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001. 480 с.

- Суховеева А.Б. Территориальные различия в социально-экономическом положении регионов Дальнего Востока//Региональные проблемы. 2009. № 12. С. 55-59.

- Экологические индикаторы качества роста региональной экономики/под ред. И.П. Глазыриной, И.М. Потравного. М.: НИА -Природа, 2005. 306 с.

- Hedenus Fr., Azar Chr. Estimates of trends in global income and resource inequalities//Ecological Economics. 2005. № 55. P. 351-364.

- Kakamu K., Fukushige M. Divergence or convergence? Income inequality between cities, towns and villages in Japan//Mototsugu Fukushige Japan and the World Economy. 2005. № 17. P. 407-416.

- Ruitebeek H.J. Distribution of ecological entitlements: implications for economic security and population movement//Ecological Economics. 1996. № 17. P.49-64.

- Sen A. On Economic Inequality After a Quarter Century. Oxford: Oxford University Press, 1997. 280 p.

- Theil H. Economics and information theory. Amsterdam, 1967. 488 p.

- White Th. J. Sharing resources: The global distribution of the Ecological Footprint//Ecological Economics. 2007. № 64. P. 402-410.

- URL: http://www.gks.ru/.

- URL: http://www.minregion.ru/upload/documents/2010/04/dv-knr-programm.doc.