Анализ миграционных потоков населения районов Вологодской области

Автор: Панов Михаил Михайлович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 4 (40), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено исследование основных направлений и масштабов миграции в муниципальных районах Вологодской области. Рассмотрены основные виды миграции и специфика их статистического учёта. На основании данных Росстата проведён общий анализ динамики миграции в районах Вологодской области, представлена её периодизация. Выделено 3 основных периода: «миграционный шок» 1991-1999 гг. после распада Советского Союза, миграционная стабильность 2000-2008 гг. и послекризисный отток сельского населения, начавшийся в 2009 году и увеличивающийся с каждым годом. При этом показатели валовой миграции проявили высокую чувствительность к значимым социально-экономическим переменам, в частности к экономическим кризисам 1999 и 2008 годов. Рассмотрены основные половозрастные характеристики мигрантов; определено, что наиболее активно мигрирующими являются девушки 15-29 лет, переезжающие из сельских населённых пунктов в городские. В целом возрастная группа, наиболее склонная к миграции, находится в промежутке 15-34 лет. Выявлено, что большинство районов области характеризуются повышенным оттоком населения, местами сдерживаемым относительной миграционной привлекательностью ряда районов. Автором обозначены территории региона с наивысшим миграционным притяжением, которые в перспективе могут сыграть роль «точек роста», - Великоустюгский, Чагодощенский районы, а также районы центральной части региона - Усть-Кубинский и Вологодский. Вместе с тем выделены территории, понесшие наибольшие потери от оттока населения, к ним относятся Кичменгско-Городецкий, Вашкинский, Бабушкинский, Нюксенский, Харовский районы. Своевременная и целенаправленная поддержка данных территорий позволит сдержать миграционный отток и тем самым поспособствовать равномерному и устойчивому развитию региона.

Муниципальные районы, сельская местность, миграция, точки роста

Короткий адрес: https://sciup.org/147109748

IDR: 147109748 | УДК: 331.55(470.12) | DOI: 10.15838/esc/2015.4.40.8

Текст научной статьи Анализ миграционных потоков населения районов Вологодской области

Неотъемлемым атрибутом экономического роста государства, глобализации и модернизации общества выступает рост мобильности сельского населения. Это проявляется как в профессиональной мобильности (отказ от трудовой деятельности в сельском хозяйстве), так и в пространственной (переезд жителей сельской местности в крупные города) [20]. Постепенный исход трудовых ресурсов из низкооплачиваемой и всё менее зависящей от числа работников сельскохозяйственной отрасли является закономерным спутником модернизационных процессов и в целом способен оказывать положительное влияние на экономическое развитие. При этом сами сельские жители все чаще отказываются от занятия сельским хозяйством в связи с низкой доходностью отрасли [17, c. 14]. В то же время экономический эффект роста пространственной мобильности, которая в основном проявляется в миграции, не столь однозначен. С одной стороны, миграция играет важную роль в распределении трудовых ресурсов на региональном рынке труда. Территориальное перераспределение специалистов позволяет большему числу предприятий использовать передовой опыт организации высокотехнологичного производства. Миграционный приток в города с низким естественным приростом снабжает их работниками. Учебная миграция повышает общий уровень образования и профессиональной подготовки населения страны и региона [10]. Важна также взаимосвязь между пространственной мобильностью и профессиональной, что не в последнюю очередь обусловлено сокращением числа работников сельского хозяйства в пользу экономически более привлекательных видов деятельности, которые, как правило, мало востребованы в сельской местности. С другой стороны, отток населения из отсталых районов и сельских территорий усугубляет различия в экономическом развитии, приводит к обезлюживанию деревень и малых городов, создает препятствия для равномерного и устойчивого развития регионов страны [13, c. 47]. На этом фоне актуальным является исследование внутренней миграции в регионе с акцентом на муниципальных районах, интенсивность миграционных потоков между которыми может значительно превосходить иностранную и межрегиональную миграцию [9].

Согласно современному определению, миграция – это перемещение населения между разными населёнными пунктами, размещенными как в одной, так и в нескольких местностях [6, с. 179]. Выделяются два основных вида миграции: возвратная и безвозвратная. Как ясно из названия, возвратная (временная) миграция, независимо от числа завершенных перемещений, изначально предполагает возврат в исходную точку. Возвратная миграция подразделяется прежде всего на сезонную и маятниковую. Сезонная миграция подразумевает смену места пребывания на ограниченный срок с определённой целью (выполнение сезонных работ, прохождение учебного курса, курортный отдых и пр.). В отличие от сезонной, маятниковая миграция ограничена узкими временными рамками и, как правило, выражена ежедневными (или еженедельными) трудовыми или культурно-бытовыми поездками (поездка на заработки в город, отдых за пределами населённого пункта и пр.). Безвозвратная (постоянного населения) миграция, напротив, связана с перемещением «в один конец», т.е. не подразумевает возврат в исходную точку. В результате безвозвратная миграция связана со сменой места жительства, а возвратная – со сменой места пребывания. Оба вида миграции имеют, в общем и целом, схожую причину: противоречие между потребностями личности и возможностями их удовлетворения в месте постоянного жительства. Как отмечается, индивидуальный выбор между постоянной и временной миграцией определяется территориальной удалённостью и наличием миграционных возможностей (миграционная политика, доступность жилья, наличие рабочих мест, разница в оплате труда и уровне цен и пр.) [16, c. 15].

Наглядно продемонстрировать сходства и в то же время различия названных видов миграции можно на примере учебной миграции. К примеру, житель города Сокол (Сокольского района), обучающийся в вологодском вузе, обычно вынужден ежедневно перемещаться между местом жительства и местом обучения, совершая при этом маятниковую миграцию. Однако если в общежитии появится дополнительное место и студент его займёт, то сроки пребывания в г. Вологде увеличатся до нескольких недель или месяцев, что указывает на сезонный характер совершаемой миграции. В случае если учащийся найдет себе работу по совместительству, благодаря которой будет иметь средства на оплату жилья в городе, он сможет окончательно сменить место жительства и тем самым совершить безвозвратную (с точки зрения терминологии) миграцию. В результате примерно идентичные предпосылки в зависимости от условий приводят к разным видам миграции и, соответственно, по-разному регистрируются.

Учитывать различия между видами миграции, а также их триггерами (побудителями) важно при анализе миграционных потоков, поскольку это напрямую связано с особенностями их статистического учета. Согласно методологии Росстата данные о миграции получаются на осно- вании официальной отчетности местных подразделений Управления Федеральной миграционной службы России, т.е. включают в себя только информацию о постоянной прописке (месте жительства), о временной регистрации по месту пребывания на срок от 9 месяцев и более [5, c. 403]. В то же время известно, что, из всех пространственных перемещений, сменой постоянного места жительства (или долгосрочной регистрацией) сопровождается лишь малая доля: в крупных городах и мегаполисах объем маятниковой миграции за выходные может превышать объем постоянной миграции за год [11]. Само собой, в большинстве случаев это утверждение не касается международной миграции, при которой подразумеваются строгая регистрация прибытия и контроль пребывания. Поскольку в соответствии с законодательством граждане РФ имеют формальную свободу перемещения, миграционный обмен в пределах Российской Федерации контролируется в значительно меньшей степени. В этом случае данные отечественной службы статистики позволяют оценивать только масштабы безвозвратной миграции, а также частные случаи сезонной (например, проживание в общежитии, требующее временной регистрации). Возможность оценки объема маятниковой миграции на основании официальной отчетности как таковая отсутствует, что исключает из анализа существенную часть миграционного движения, в первую очередь на незначительные расстояния.

Другим значимым ограничением миграционной статистики является её формальная привязка к административно-территориальному делению. Согласно миграционному законодательству1, гражданин не обязан проходить регистрацию, если место пребывания находится в том же субъекте, что и место проживания. Иными словами, внутриобластная миграция регистрируется лишь на добровольной основе. Более того, перемещения в пределах одного муниципального района, даже в случае регистрации, не фиксируются в статистической отчетности, несмотря на то что расстояние между двумя населенными пунктами одного района может быть больше, чем при переезде из района в район. Вследствие этого в статсборниках не отражаются объемы миграции в пределах одного муниципального района, что делает рамки анализа ещё у́же.

Таким образом, в отличие от впечатляющей своей подробностью статистики международной миграции, внутриобластной учет миграционного обмена неточен и отрывочен. В связи с этим анализ миграции между районами неизбежно сопровождается рядом допущений. Первым и основным допущением будет приравнивание тенденций регистрируемой безвозвратной миграции к тенденциям миграции в целом. Как показано на примере выше, временная миграция зачастую приводит к постоянной. Автором [11] отмечается, что наличие опыта миграционной активности способствует формированию миграционных намерений в будущем, т.е. статистический показатель постоянной миграции косвенно указывает на временную миграцию. Другим допущением станет исключение внутрирайонной миграции из анализа общих миграционных потоков. Это может несколько исказить выводы по муниципальным районам с высокой численностью населения либо с двумя и более сравнительно крупными (по сравнению с деревнями) населёнными пунктами, т.к. миграционная активность в пределах района может играть в них значимую роль. Тем не менее, сделав оговорку на названные ограничения и допущения, можно провести общий анализ основных миграционных потоков в Вологодской области.

Вологодская область, являющаяся типичным регионом Северо-Запада России, характеризуется умеренным миграционным оттоком и естественной убылью, относительно высокой долей сельского населения (28,7% общей численности населения)2. Регион находится на 3-м месте в СЗФО по числу мигрантов и на 2-м – по интенсивности внутриобластной миграции [5]. Стоит отметить, что по сравнению с показателями за более ранние годы (конец 1990-х – начало 2000-х) естественный прирост населения существенно улучшился, хотя и не достиг уровня начала 90-х годов (табл. 1) . Вместе с тем несколько обострилась проблема миграционного оттока, причем, как и в случае с естественной убылью населения, основные потери приходятся на муниципальные районы. Но поскольку основное направление миграции – из районов в крупные города региона3, проблема практически не отражается в статистике по региону в целом.

Наиболее активными мигрантами традиционно считаются молодые люди [7]. Это подтверждается и данными по Вологодской области: в 2013 году на возрастную группу 15–34 лет приходится 52,2% мигрантов. Из них городское население составляет 58,4% прибывших (11 187 человек) и 53,9% выбывших (9944 чел.), сельское – 39,9% прибывших и 59,9% выбывших. Наиболее активными мигрантами при этом яв-

Таблица 1. Показатели естественного и миграционного прироста в Вологодской области, чел.

|

Территория |

1991 |

1994 |

1999 |

2003 |

2007 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|

Нетто-коэффициент миграции |

|||||||||

|

Региональный баланс |

4657 |

7695 |

1574 |

339 |

441 |

-194 |

566 |

-1053 |

-1321 |

|

Муниципальные районы |

3052 |

1363 |

639 |

793 |

-865 |

-3762 |

-3538 |

-3671 |

-3269 |

|

Крупные города |

1605 |

6332 |

935 |

-454 |

1306 |

3568 |

4104 |

2618 |

1948 |

|

Нетто-коэффициент естественного прироста |

|||||||||

|

Региональный баланс |

-109 |

-9337 |

-10098 |

-11770 |

-5331 |

-5072 |

-3210 |

-1297 |

-1504 |

|

Муниципальные районы |

-991 |

-7492 |

-7006 |

-8354 |

-4115 |

-4180 |

-3235 |

-2291 |

-2251 |

|

Крупные города |

882 |

-1845 |

-3091 |

-3416 |

-1216 |

-892 |

25 |

994 |

747 |

|

Примечание. Нетто-коэффициент прироста рассчитывается как разница между числом прибывших и убывших за определенный период. Источники: составлено автором; Демографический ежегодник Вологодской области за указанные годы; Муниципальные образования Вологодской области, 1991–2000 : стат. сборник / Вологодский облкомстат. – Вологда, 2001. – С. 129-148. |

|||||||||

Таблица 2. Миграция в городской и сельской местности Вологодской области в 2013 году

|

Тип миграции |

Число прибывших |

Число выбывших |

Миграционный прирост (убыль) населения |

||||||

|

Всего |

Из городской местности |

Из сельской местности |

Всего |

В городскую местность |

В сельскую местность |

Всего |

За счет городской местности |

За счет сельской местности |

|

|

Межрегиональная городская |

6599 |

4953 |

1646 |

8110 |

6786 |

1324 |

-1511 |

-1833 |

322 |

|

Внутриобластная городская |

11111 |

3526 |

7585 |

9389 |

3519 |

5870 |

1722 |

7 |

1715 |

|

Межрегиональная сельская |

3380 |

2561 |

819 |

3872 |

3002 |

870 |

-492 |

-441 |

-51 |

|

Внутриобластная сельская |

10824 |

5877 |

4947 |

12546 |

7602 |

4944 |

-1722 |

-1725 |

3 |

Примечание. Общий миграционный баланс в области в 2013 году составил 1321 человек. Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2014.

ляются девушки 15–29 лет, одновременно лидирующие по числу выбытий из сельской местности (24,5% общего числа выбывших) и прибытий в города (25,8% общего числа прибывших). Другим существенным различием в миграции сельского и городского населения выступает направление миграции. Так, отток жителей городов (в первую очередь крупных) в другие регионы почти столь же масштабен, как и в населенные пункты своего региона (46,3 и 53,7% соответственно), в то время как сельское населения перемещается прежде всего в города, расположенные в пределах области (46,3% общего миграционного оттока; табл . 2 ).

Ежегодный учет миграции позволяет проанализировать динамику этого процесса. Начиная с распада Советского Союза можно условно выделить в районах Вологодской области три периода миграции, неразрывно связанных с социально-экономическими процессами в стране в целом. В начале и середине 1990-х годов, как и в большинстве регионов страны, в области наблюдался существенный миграционный приток жителей из стран постсоветского пространства. Речь идет о так называемой «стрессовой миграции», когда население, вследствие радикальных геополитических преобразований разделённое ново- образовавшимися границами, спешило вернуться на родину или перебраться в страну с, предположительно, лучшими перспективами [8]. Наибольшее значение показателя отмечается в 1995 году, в котором население региона пополнилось 6145 бывшими иностранцами (16,7% общего притока населения). С конца 90-х и до конца 2000-х годов, в период экономического роста, большинство регионов Центра и Северо-Запада страны характеризовались снижением интенсивности миграционного обмена. Так, в Вологодской области в 2009 году общее число мигрантов составило всего 11 359 прибывших и 11 296 выбывших, что в 3 раза меньше уровня 1995 года. Внутриобластная и межрегиональная миграция при этом были примерно равны и в совокупности составили более 95% общего миграционного обмена в регионе, соответственно, значительно снизился приток из-за границы. В послекризисные годы (начиная с 2010-го) и по настоящее время наблюдается значительный рост интенсивности миграционных потоков. В этот период на внутриобластную миграцию приходился приблизительно две трети (65,2%) регистрируемой миграционной активности в регионе: 21 935 из 33 622 человек в 2013 году. Еще треть (34,3%) мигрантов уезжают из области в другие субъекты РФ, причем доля прибывших несколько меньше (29,7%).

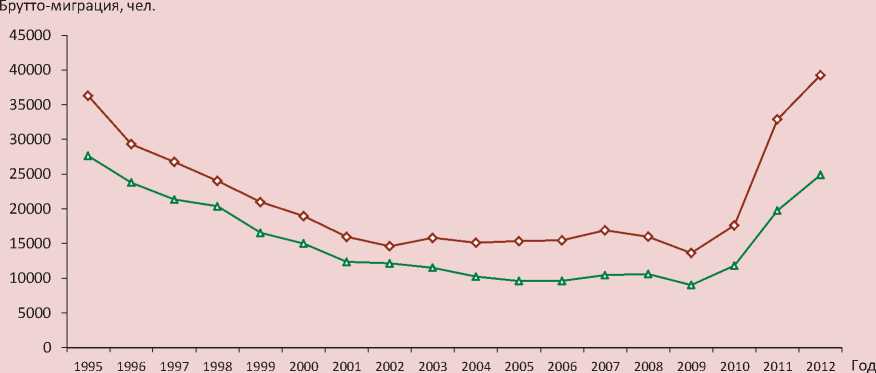

Вологодскую область с трудом можно назвать объектом миграционной привлекательности для жителей других стран (северный климат, невысокая заработная плата при высоких ценах и т.д.), интенсивность международной миграции в регионе низкая: в 2013 году насчитывается 1708 прибывших и 1026 выбывших, в обоих случаях доля прибывших из стран СНГ составляет более 90%. В целом же изменение интенсивности миграционных потоков может быть рассмотрено с помощью по- казателя валовой миграции. Валовая или брутто-миграция рассчитывается как сумма числа прибывших и числа выбывших. Этот показатель косвенно свидетельствует о пространственной мобильности населения и помогает выявить миграционные триггеры. На рисунке 1 представлены тенденции изменения интенсивности миграции в муниципальных районах и крупных городах области (Вологде и Череповце) в 1995–2012 гг. (данные за более ранний период ограничены или отсутствуют). Скачок миграции, который был вызван распадом СССР и пик которого приходился на первую половину 1990-х годов, сменился относительным спадом в период экономического роста в 2000-х годах, однако после кризиса 2008–2009 гг. миграция вновь резко возросла. Причем на муниципальные районы, несмотря на их меньшую суммарную численность населения по сравнению с крупными городами (в 2012 году – 565 519 и 630 677 человек соответственно), во все годы приходилась большая часть миграционного обмена.

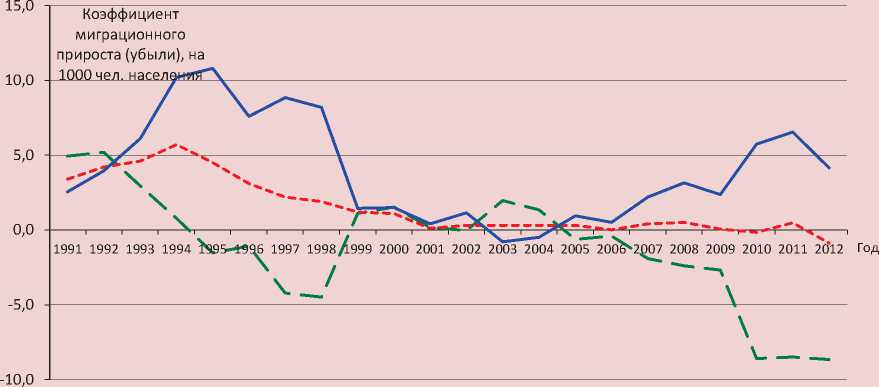

Следует отметить, что при большей интенсивности миграционного обмена в муниципальных районах в них преобладает отток населения над притоком. К сожалению, на основании официальной отчетности нельзя четко установить направления миграции. Однако даже при имеющихся данных путём сравнения их графической репрезентации можно выявить общие закономерности. Так, анализируя линии миграционных трендов, можно наблюдать обратную зависимость между изменениями коэффициента миграционного прироста в районах и крупных городах области. Если в период с 1993 по 1995 год приток в крупные города увеличивался, то в муниципальных районах в тот же период значение показателя снижалось (рис. 2) . Ближе к концу 1990-х годов, когда международная миграция уже

Рисунок 1. Интенсивность миграции в крупных городах и муниципальных районах Вологодской области в 1995–2012 гг.

Крупные города —О— Муниципальные районы

Примечание. Брутто-миграция рассчитывается как сумма прибывших и выбывших мигрантов за определённый период.

Источники: составлено автором; Демографический ежегодник Вологодской области за указанные годы.

Рисунок 2. Средний коэффициент миграции в районах Вологодской области в 1991–2012 гг.

--Муниципальные районы -----Вцелом пообласти ------Крупные города

Примечание. Коэффициент миграционного прироста (убыли) рассчитывается как разница между числом прибывших и выбывших мигрантов относительно численности населения.

Источники: составлено автором; Демографический ежегодник Вологодской области за указанные годы; Муниципальные образования Вологодской области, 1991–2000: стат. сборник / Вологодский облкомстат. – Вологда, 2001. – С. 129-148.

не могла компенсировать отток населения в крупные города, средний по районам коэффициент миграционного притока опустился ниже нулевой отметки. На рисунке можно наблюдать, как миграционный прирост в крупных городах сопровождается миграционной убылью в муниципальных районах.

Хотя тенденции миграции в крупных городах и в муниципальных районах схожи по своей динамике, между ними, тем не менее, существуют значительные различия по миграционной активности и коэффициенту миграционного прироста. Это может быть обусловлено как различными предпосылками миграции (территориальная удалённость, условия труда и проживания и пр.), так и разной восприимчивостью к изменению различных факторов миграции вследствие особенностей экономики района и её организации [18]. Кроме того, в пределах области происходит миграция не только из муниципальных районов в крупные города, но и между самими муниципальными районами, поскольку они не равны по уровню экономического развития (доход, производительность труда, условия проживания и т.д.) [2]. Причин этого может быть несколько. С одной стороны, невозможность или нежелание переселяться в крупный город при невозможности или нежелании оставаться проживать по месту прописки. С другой стороны, потенциальный мигрант, наоборот, может получить возможность поселиться в другом, более привлекательном для него муниципальном районе (получение работы, разница в цене на жилье и т.д.). Добавим, что суммарные издержки при переезде в другой муниципальный район могут быть ниже, чем при переезде в крупный город. В результате, при условии значительной (способной покрыть названные издержки в среднесрочный период) разницы между имеющимся и потенциальным (в случае переезда) доходом, экономически выгоднее переезжать в другой муниципальный район, нежели в крупный город [19]. Подобная неоклассическая интерпретация актуальна для ранее упомянутых случаев перехода от маятниковой миграции к постоянной, поскольку разница в доходе будет дополняться экономией на транспортных издержках, что повысит экономическую привлекательность смены места жительства. Так или иначе, во всех трёх случаях различия между районами в миграционном приросте определяются различиями их социально-экономического развития.

Учитывая сделанные выводы, возьмем период 2009–2012 гг., который характеризуется ростом интенсивности миграционного обмена (см. рис. 1) и в то же время покрывает период значимых изменений во внутриобластном миграционном обмене (табл. 3) .

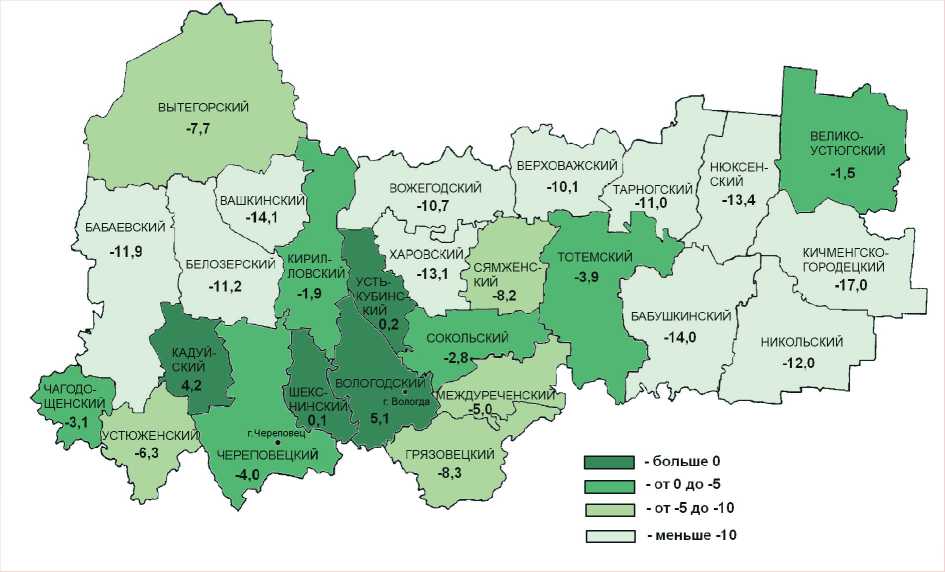

Как видно из приведенных данных, в 2009–2012 гг. лишь в четырех районах Вологодской области баланс миграционного прироста был положительным: Вологодском (5,1 на 1000 чел. населения), Кадуй-ском (4,2), Усть-Кубинском (0,2), Шек-снинском (0,1; рис. 3 ). Однако различия по показателю миграционного прироста (убыли) населения весьма существенны даже между районами с отрицательным балансом миграции, особенно центральными и периферийными. Так, муниципальные районы с умеренным миграционным оттоком (Великоустюгский, Кирилловский, Сокольский и др.) по относительному показателю миграции ближе к Вологодскому и Кадуйскому районам, нежели к отстающим: Бабушкинскому, Вашкинскому, Кич-менгско-Городецкому. За рассматриваемый период 11 из 26 районов области ежегодно теряли в среднем свыше 1% населения, что в перспективе может не только негативно

Таблица 3. Основные показатели миграции в муниципальных районах Вологодской области в период 2009–2012 гг.

|

Муниципальный район |

Прибыло, на 1000 чел. населения |

Выбыло, на 1000 чел. населения |

Нетто-коэффициент миграционного прироста, на 1000 чел. |

Брутто-коэффициент миграционного прироста, на 1000 чел. |

|

Вологодский |

28,2 |

23,2 |

5,1 |

51,4 |

|

Кадуйский |

31,1 |

26,9 |

4,2 |

58,0 |

|

У.Кубинский |

26,4 |

26,1 |

0,2 |

52,5 |

|

Шекснинский |

26,0 |

25,9 |

0,1 |

51,9 |

|

В. Устюгский |

20,4 |

21,8 |

-1,5 |

42,2 |

|

Кирилловский |

27,9 |

29,8 |

-1,9 |

57,7 |

|

Сокольский |

11,9 |

14,7 |

-2,8 |

26,6 |

|

Чагодощенский |

19,5 |

22,6 |

-3,1 |

42,1 |

|

Тотемский |

26,6 |

30,4 |

-3,9 |

57,0 |

|

Череповецкий |

22,5 |

26,4 |

-4,0 |

48,9 |

|

Междуреченский |

26,2 |

31,3 |

-5,0 |

57,5 |

|

Устюженский |

19,0 |

25,3 |

-6,3 |

44,3 |

|

Вытегорский |

14,4 |

22,1 |

-7,7 |

36,5 |

|

Сямженский |

19,2 |

27,3 |

-8,2 |

46,5 |

|

Грязовецкий |

14,9 |

23,2 |

-8,3 |

38,1 |

|

Верховажский |

16,3 |

26,4 |

-10,1 |

42,7 |

|

Вожегодский |

19,3 |

30,0 |

-10,7 |

49,3 |

|

Тарногский |

15,0 |

26,0 |

-11,0 |

41,0 |

|

Белозерский |

20,4 |

31,7 |

-11,2 |

52,1 |

|

Бабаевский |

13,2 |

25,1 |

-11,9 |

38,3 |

|

Никольский |

21,8 |

33,8 |

-12,0 |

55,7 |

|

Харовский |

12,5 |

25,6 |

-13,1 |

38,1 |

|

Нюксенский |

16,0 |

29,4 |

-13,4 |

45,4 |

|

Бабушкинский |

10,0 |

23,9 |

-14,0 |

33,9 |

|

Вашскинский |

13,6 |

27,7 |

-14,1 |

41,3 |

|

К.Городецкий |

9,2 |

26,2 |

-17,0 |

35,4 |

|

Источники: составлено автором; Демографический ежегодник Вологодской области за указанные годы. |

||||

сказаться на демографической ситуации, но и привести к деградации рынка труда в связи с недостатком трудовых ресурсов.

Важно отметить, что в случае с районами Вологодской области роли притока и оттока населения в определении значения миграционного прироста неравномерны. Если обратиться к статистике последних лет (см. табл. 3), можно наблюдать лишь незначительную дифференциацию муниципальных районов по убыли населения. Это означает, что собственно миграционный отток в них примерно одинаков – разница в значении показателя не превышает 10 чел. на 1000 населения. Исключением является Сокольский район, в котором отток населения значительно ниже, чем в остальных районах, в силу низкой интенсивности миграции. В то же время районы существенно разнятся по миграционному притоку: разброс значений показателя – трёхкратный (от 9,2 чел. на 1000 чел. населения в Кичменгско-Городецком районе до 31,1 в Кадуйском). При этом можно отметить относительно высокое значение коэффициента миграционного прироста у районов с относительно высоким притоком населения. Вместе с тем районы, менее других привлекательные для мигрантов, по большей части имеют наименьшие по области значения коэффициента миграционного прироста.

Рисунок 3. Значение коэффициента миграционного прироста (убыли) населения в районах Вологодской области в период 2009–2012 гг., чел. на 1000 населения

Источники: составлено автором; Демографический ежегодник Вологодской области за указанные годы.

Схожая тенденция наблюдается в районах и в отношении интенсивности миграционных потоков. Районы с положительным значением показателя миграционного прироста характеризуются высокой интенсивностью миграции, в то время как в районах с ощутимой миграционной убылью населения в большинстве случаев интенсивность низкая. Для наглядности можно взять верхнюю по значению коэффициента миграционного прироста группу из 5 районов (Вологодский, Кадуйский, Усть-Кубинский, Шекснинский, Великоустюгский; см. табл. 3) и сравнить её с соответствующей нижней группой (Харовский, Нюксен-ский, Бабушкинский, Вашкинский, Кич-менгско-Городецкий). В первой группе среднее значение брутто-миграции за анализируемый период составляет 49,1 на 1000 населения, в четырех из пяти районов при этом значение показателя выше 50. Во второй группе валовая миграция на 1000 чел. населения в среднем равна 38,0. Низкая интенсивность миграции отмечается также в Сокольском районе (26,0 на 1000 населения), который территориально близок к областной столице, что позволяет заниматься более доходным трудом без смены места жительства. Кроме того, структура занятости в Сокольском районе тяготеет к обрабатывающим производствам, в которых трудятся 32% работников, что значительно больше, чем в прочих районах области [15]. Развитая промышленность удерживает население за счет наличия стабильных, существующих многие десятилетия, рабочих мест, в том числе и в обслуживающих её отраслях. Вместе с тем в связи с отраслевой спецификой заработная плата в районе находится на низком уровне: 16 338 рублей в 2012 году, что на 29% ниже средней по области за тот же год. В результате низкий потенциальный доход снижает миграционную привлекательность района.

Исходя из вышесказанного можно сделать ряд выводов и предположений. Во-первых, статистический показатель миграционного прироста (убыли) в районах Вологодской области зависит, в первую очередь, от их миграционной привлекательности. Она определяется рядом разнородных экономико-географических и социально-экономических факторов, к числу которых можно отнести территориальную доступность (удаленность), разницу в уровне доходов, условиях проживания, развитости сферы услуг и пр. Во-вторых, для муниципальных районов Вологодской области характерна компенсирующая роль миграционного притока по отношению к оттоку, дифференциация которого незначительна. Лишь четыре района области (Вологодский, Кадуйский, Усть-Кубинский, Шекснинский) являются достаточно привлекательными для мигрантов, чтобы поддерживать положительный миграционный баланс, несмотря на ежегодный отток 2–3% населения. Из этого следует другая закономерность – прямая зависимость между миграционным притоком и интенсивностью миграционного обмена в районах: чем выше миграционная активность в районе, тем выше значение коэффициента миграционного прироста. В-третьих, основные направления миграционных потоков в регионе нелинейны. Значительная часть сельского населения

(прежде всего девушки 15–29 лет) переезжает либо в сельскую местность других районов, либо в близлежащие городские поселения. Эти мигранты, в некотором смысле, служат заменой для жителей малых городов, которые, в свою очередь, конечным пунктом миграции выбирают прочие города (прежде всего крупные) как в пределах, так и за пределами области. Наибольшим миграционным притяжением обладает центральная, наиболее густонаселённая часть региона (см. рис. 3), в то время как периферийные районы, особенно с преобладающей долей сельского населения, испытывают значительный отток населения. В Великоустюгском и Чагодощенском районах, где удельный вес городского населения составляет 69,9 и 77,3% соответственно, миграционный отток умеренный, даже несмотря на периферийное расположение. Подобные районы служат некими «гравитационными центрами» миграции, т.е. в силу удаленности от крупных городов являются более привлекательными для мигрантов из соседних районов [1]. Схожую роль играют Кадуйский и Усть-Кубинский, которые помимо всего прочего имеют выгодное расположение: с одной стороны, относительная близость к крупным городам, с другой – соседство с районами с высоким миграционным оттоком.

Учет миграционных потоков может способствовать повышению результативности региональной политики. В настоящее время акцент на региональном управлении предполагает стремление к равномерному развитию районов области. Результаты анализа межрайонной миграции позволят выявить наиболее проблемные территории, нуждающиеся в государственной поддержке, а также укажут на наличие в управленческих решениях ошибок, которые приводят к внезапному увеличению оттока населения. Кроме того, относительно высокая миграционная привлекательность способствует идентификации потенциальных «точек роста» – территорий с наиболее благоприятными условиями для государственных инвестиций, что не в последнюю очередь связано с притоком трудовых ресурсов. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, стимулирование жилищного строительства и создание рабочих мест в таких районах позволит создать платформу экономического роста региона. Прежде всего, это поможет сдержать убыль населения в тех районах, которые мигрирующее население считает соответствующими их требованиям и ожиданиям при смене места жительства. Тот факт, что люди предпочитают переезд именно в эти районы, говорит о наличии в них условий для индивидуальной самореализации, указывает на перспективность их государственной поддержки. Содействие развитию таких территорий, как Великоустюгский, Кадуйский, Чагодощенский, Усть-Кубинский районы, позволит сформировать полицентрическую модель региона, важный элемент пространственной организации населения в условиях перехода к инновационной экономике. Так, в «Транспортной стратегии России на период до 2030 года» отмечается, что инновационный сценарий, подразумевающий полицентрическую модель развития страны и регионов, даст возможность повысить качество жизни населения, усовершенствовать транспортную сеть, повысить пространственную мобильность населения, создать условия для развития высоко- технологичного производства [14, c. 17]. Создание подобных «экономических опор» способствует росту экономики региона за счет соответствия принципу максимизации экономической эффективности, что в перспективе благоприятно скажется на развитии не только приоритетных районов, но и тех, которые в настоящее время находятся в сравнительном упадке. Это связано как с развитием транспортно-инженерной инфраструктуры, так и с расширением возможностей миграционного обмена между сельскими поселениями и малыми городами в рамках маятниковой и сезонной занятости, что актуально, в частности, для периферийных районов региона.

Таким образом, анализ государственной статистики по межрайонной миграции позволяет определить основные её направления, выявить территории риска и центры миграционного притяжения. Несмотря на значимые ограничения официальной статистической отчетности, можно сделать вывод о высокой интенсивности в Вологодской области внутрирегиональной миграции, направленной преимущественно из сельской местности в малые городские поселения, затем в крупные города. Установление факторов, определяющих потоки миграции в области, и своевременное принятие соответствующих управленческих решений будет способствовать развитию точек экономического роста в регионе. Кроме того, выявление и устранение причин оттока населения поможет сдержать обезлюживание деревень и в перспективе – стабилизировать демографическую ситуацию в сельской местности.

Список литературы Анализ миграционных потоков населения районов Вологодской области

- Василенко, П.В. Гравитационные силы и миграционная подвижность населения региона /П.В. Василенко//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. -2013. -№ 7. -С. 155-159

- Ворошилов, Н.В. Дифференциация социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области за 1991-2011 гг. /Н.В. Ворошилов//Проблемы развития территорий. -2013. -№ 3 (65). -С. 31-41.

- Демографический ежегодник Вологодской области, 1996 : стат. сборник/Вологодский облкомстат. -Вологда, 1997. -57 с.

- Демографический ежегодник Вологодской области, 2012 : стат. сборник/Вологдастат. -Вологда, 2013. -80 с.

- Демографический ежегодник России, 2013 : стат. сб./Росстат. -М.: Росстат, 2013. -543 с.

- Демографический понятийный словарь /под ред. Л.Л. Рыбаковского. -М.: Центр социального прогнозирования, 2003. -352 с.

- Карачурина, Л. Миграционная подвижность молодежи и сдвиги в возрастной структуре населения городов и районов России (1989-2002) /Л. Карачурина, Н.М. Мкртчян//Географическое положение и территориальные структуры: памяти И.М. Маергойза. -М.: Новый Хронограф, 2012. -С. 688-707.

- Кресова, Н.С. Основные характеристики миграции современной России /Н.С. Кресова//Теория и практика общественного развития. -2007. -№ 1. -С. 22-30.

- Мкртчян, Н.В. Миграция в Персмском крае: опыт анализа на региональном и муниципальном уровнях /Н.В. Мкртчян, Л.Б. Карачурина//Научные труды ИПН РАН/под ред. А.Г. Коровкина. -М.: МАКС пресс, 2009. -С. 688-712.

- Мкртчян, Н.В. Миграция молодёжи в региональные центры России в конце ХХ -начале ХХI века /Н.В. Мкртчян//Известия РАН. -2013. -№ 6. -С. 19-32. -(Географическая).

- Мкртчян, Н.В. Миграционная мобильность в России: оценки и проблемы анализа /Н.В. Мкртчян//SPERO. -2009. -№ 11. -С. 149-164.

- Муниципальные образования Вологодской области, 1991-2000 : стат. сборник/Вологодский облкомстат. -Вологда, 2001. -410 с.

- Пациорковский, В.В. Сельско-городская Россия /В.В. Пациорковский. -М.: ИСЭПН РАН, 2010. -390 с.

- Транспортная стратегия России на период до 2030 /Министерство транспорта Российской Федерации. -2008. -Режим доступа: http://www.mintrans.ru/upload/iblock/3cc/ts_ proekt_16102008.pdf.

- Труд и занятость в разрезе районов Вологодской области, 2012 : стат. бюлл./Вологдастат. -Вологда, 2013. -90 с.

- Шабанова, М.А. Сезонная и постоянная миграция в сельском районе /М.А. Шабанова. -Новосибирск: Наука, 1991. -232 с.

- Шик, О. Альтернативная несельскохозяйственная занятость в сельской местности России : научный отчет/О. Шик, Т. Тихонова. -М.: Институт экономики переходного периода, 2007. -С. 206.

- Crow, H. Factors influencing rural migration decisions in Scotland: an analysis of the evidence : научный отчет/H. Crow. -2010. -Режим доступа: www.scotland.gov.uk/socialresearch.

- Stark, O. Labor migration as a response to relative deprivation /O. Stark, S. Yitzhaki//Journal of Population Economics. -1988. -№ 1. -С. 57-70.

- Taylor, J.E. Human Capital: Migration and Rural Population Change /J.E. Taylor, P.L. Martin//Handbook of Agricultural Economics, vol. 1/под ред. B.L. Gardner, G.C. Rausser. -С. 457-511. -Режим доступа: http://econpapers.repec.org/bookchap/eeehageco/1.html.