Анализ миграционных потоков в Пермском крае в условиях асимметричности информации

Автор: Станишевская С.П., Якупова И.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 (25), 2015 года.

Бесплатный доступ

Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о том, что основным дефицитным фактором развития стран и регионов становится человеческий капитал. Наиболее интенсивно будут развиваться те регионы, которые смогут привлечь квалифицированную и высокооплачиваемую рабочую силу, сохранить трудоспособное население. Большое влияние на стабильность развития регионов оказывают миграционные процессы, в первую очередь - трудовая миграция. Миграционные процессы моментально реагируют на экономические, политические, социальные изменения в обществе. При этом они оказывают существенное влияние на формирование численности населения, половозрастного, национального состава населения, а также уровень и качество жизни людей. Проанализированы миграционные процессы, характерные для Пермского края. Рассмотрена динамика коэффициента миграционного прироста с 2000 по 2013 гг. в сравнении с регионами-соседями, выявлено, что Пермский край до 2012 г. сталкивался с отрицательным сальдо миграции. Проанализирована структура трудовых эмигрантов и иммигрантов по уровню образования и регионам передвижения. Сделан вывод, что уезжают, в первую очередь, подвижные и наиболее квалифицированные кадры, а приезжают в основном лица, претендующие на вакансии с низкой квалификацией. Выявлен ряд причин сложившейся ситуации, в том числе наличие асимметрии информации на региональном рынке труда: из-за несовершенства информации участники рынка труда принимают неоптимальные экономические решения, допускают серьезные просчеты в обосновании политики доходов, заработной платы и занятости. Также предложены меры по совершенствованию миграционной политики в регионе. В качестве инструмента исследования использовались методы сравнительного анализа, группировки данных, метод кабинетных исследований.

Миграция, регион, рынок труда, асимметрия информации

Короткий адрес: https://sciup.org/147201463

IDR: 147201463 | УДК: 332.332.1(470.53)

Текст научной статьи Анализ миграционных потоков в Пермском крае в условиях асимметричности информации

Человеческий потенциал является комплексной категорией, включающей ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования, уровень здравоохранения и другие факторы. Миграционный потенциал региона – одна из основ его человеческого потенциала, то есть необходимая база для экономического и социального развития региона. Миграционная убыль трудовых ресурсов из региона затрудняет его стабильное развитие, препятствует повышению уровня жизни населения края, влечет за собой социальную напряженность, порождает диспропорцию социального и экономического развития в регионе и в стране в целом. Одна из причин – отсутствие комплексного подхода к решению проблем миграции населения в регионе.

Цель статьи – проанализировать особенности миграционных потоков в Пермском крае, определить причины и факторы современной ситуации и найти возможные пути управления процессами миграции в регионе в условиях асимметрии информации.

В настоящий момент в качестве интегрального показателя оценки человеческого потенциала рассматривается рост численности населения, а все остальные показатели рассматриваются как задачи и инструменты для его достижения.

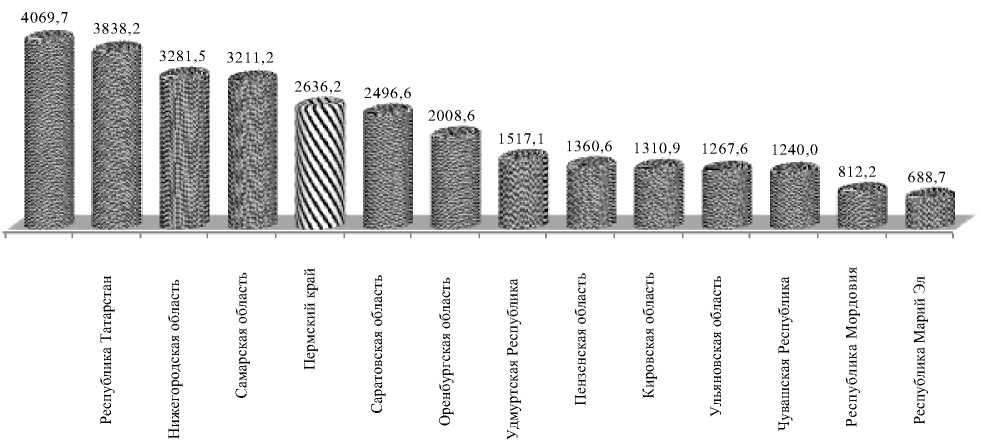

Как и большинство регионов России, Пермский край до 2012 г. стоял перед проблемой депопуляции населения – превышения смертности над рождаемостью. В Пермском крае с 1995 по 2011 гг. наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности населения: на начало 2012 г. численность населения края составила 2 631,1 тыс. чел. (в 1995 г. – 2 963,9 тыс. чел). Сокращение численности населения усугублялось миграционным оттоком. В 2012–2013 гг. был зафиксирован рост численности населения до 2 636,2 тыс. чел.

Рис. 1. Численность населения в субъектах Приволжского федерального округа на 01.01.2014 (тыс. чел.)

Следует отметить, что в целом по Приволжскому федеральному округу за 2013 г. сложилось заметное – свыше 33 тыс. чел. – уменьшение численности населения. И только в трёх субъектах Приволжья отмечался положительный общий прирост населения, то есть и естественный, и миграционный. Наряду с Пермским краем (1,7 тыс. чел.), это Республики Татарстан (16,2 тыс. чел.) и Башкортостан (8,7 тыс. чел.). Из вышеприведенной статистики (рис. 1) видно, что Пермский край занимает пятое место по численности населения среди всех субъектов Приволжского федерального округа. Естественный прирост населения в Перми по сравнению с предыдущим годом увеличился на четверть и составил 1900 чел. Такая положительная динамика сложилась за счёт снижения смертности (на 350 чел. или на 2,8%) на фоне незначительного увеличения рождаемости (на 33 чел. или на 0,2%).

После длительного сохранения отрицательного сальдо миграции в 1992 г. на территории Прикамья был отмечен миграционный прирост населения. В 1994 г. миграционный прирост составил 9,9 тыс. чел., что даже компенсировало 44% естественных потерь населения. Значительная часть прибывших в 1990-е гг. – вынужденные мигранты и беженцы из новых государств и республик Российской Федерации. Возвращались жители Прикамья, уехавшие в прошлые годы в союзные республики и приезжали те, кто мог надеяться на поддержку родственников и друзей. В то же время на усиление внешних миграционных процессов в этот период повлияла демократизация жизни в стране, расширение прав и свобод личности, в том числе свободы передвижения. Однако в 1994 г. из Пермского края в страны дальнего зарубежья (Германия, США, Израиль и др.) эмигрировали 11 тыс. чел. (около 16% выбывших). На миграционной подвижности населения сказались и экономические преобразования: становление рыночных отношений, развитие частного предпринимательства и последовавшие кризисы в экономике. Особенно сильное влияние на миграционное движение населения Пермского региона оказало закрытие Кизеловского угольного бассейна [3, 4, 6].

В последующие годы миграционный прирост неуклонно снижался, а с 2002 г. он сменился миграционным оттоком населения (-0,5 тыс. чел.). За 2000–2005 гг. ежегодно за пределы Пермского края выбывало в среднем около 38400 чел. Отрицательное миграционное сальдо составляло 2,9 тыс. чел., что в общей ежегодной убыли населения соответствовало примерно 14%. В начале XXI столетия наблюдаются довольно устойчивые и значительные показатели коэффициента миграционной убыли населения (табл. 1). Однако они ниже, чем были в 1990 г. (–16 чел. на 10,0 тыс. жителей) [11].

Таблица 1

Динамика коэффициента миграционного прироста с 2000 по 2013 гг. (на тысячу человек насе ления, ‰)*

|

Регион |

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

Пермский край |

1,0 |

0,3 |

-0,5 |

-1,1 |

-1,4 |

-0,8 |

-0,9 |

-1,1 |

-1,0 |

-0,9 |

-1,4 |

-0,3 |

0,7 |

0,01 |

|

Республика Башкортостан |

1 |

0,3 |

0,5 |

0,2 |

-0,6 |

-0,4 |

-0,6 |

1,34 |

1,4 |

1,6 |

0,1 |

-2,3 |

-2,2 |

0,7 |

|

Республика Татарстан |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

1,6 |

2,5 |

2,8 |

2,8 |

2,97 |

1,2 |

3,2 |

2,6 |

0,01 |

|

Свердловская область |

н/д |

н/д |

н/д |

0,1 |

1,2 |

1,96 |

2,2 |

2 |

2,1 |

1,3 |

0,9 |

3,1 |

1,6 |

0,4 |

* Составлено авторами на основе данных территориальных органов Федеральной службы государственной статистики [11, 14, 15, 16]

** н/д – нет данных.

Прикамье является одним из наиболее урбанизированных субъектов. Городское население края составило 1985,8 тыс. чел. (75,3%), сельское – 650,4 тыс. чел. (24,7%). Более высокая доля городского населения в Приволжье отмечается лишь в Самарской (80,3%) и Нижегородской (79,2%) областях, а также Республике Татарстан (76,1%).

В сельской местности преобладают люди старше трудоспособного возраста. Убыль населения на селе происходит за счет естественной убыли и за счет того, что молодежь перебирается в города с их экономической привлекательностью и перспективами (миграционная убыль), что в свою очередь ведет к старению населения на селе. В городской же местности ярко выражена такая причина убыли населения, как смертность людей трудоспособного возраста, в первую очередь мужчин.

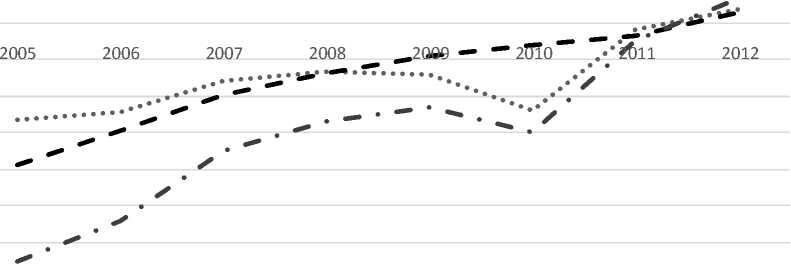

На рис. 2 представлена динамика общей убыли населения Пермского края за 2005–2012 гг.

-5000

-10000

-15000

-20000

-25000

-30000

-35000

Миграционный прирост Естественный прирост Общий прирост

Рис. 2. Компоненты динамики общей численности населения Пермского края за 2005–2012 гг., чел.

Если предотвращение смертности и повышение рождаемости представляется весьма сложной задачей для властей региона (и страны в целом), то снижение миграционного оттока могло бы стать объектом действий, обеспечив условия для роста человеческого потенциала Пермского края.

Миграционные процессы моментально реагируют на экономические, политические, социальные изменения в обществе [2, 5, 12]. При этом они оказывают существенное влияние на формирование численности населения, половозрастного, национального состава населения, а также уровень и качество жизни людей. Решение социально-экономических проблем в Пермском крае будет способствовать снижению миграционного оттока населения из региона и повышению привлекательности Прикамья для мигрантов.

Существует целый комплекс причин, по которым человек принимает решение жить в том или ином месте, наиболее типичными из которых являются:

– резкие изменения в региональном перемещении производства (например, в поселении господствует какой-то один вид производства, свертывание которого создает огромную проблему работы для всех людей, в нем проживающих);

– возможность реализовать свои профессиональные ориентации, получить работу на лучших условиях оплаты, по специальности и в желаемой должности в другом месте жительства;

– колебания курсов валют;

– стремление к лучшим условиям и качеству жизни;

– необходимость смены места жительства и работы в связи с неподходящими климатическими условиями из-за состояния здоровья;

– семейно-брачные обстоятельства, воссоединение с семьей, родными;

– потребность в обновлении образа жизни, определенной культуре и познании;

– необходимость и возможность в улучшении жилищных условий;

– трудовые конфликты и конфликты в семье;

– существующие барьеры для смены места жительства, например, необходимость сдачи экзамена по русскому языку, для мигрантов, желающих работать на территории Российской федерации;

– случайные обстоятельства и др.

Ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность территории и, следовательно, ее привлекательность для населения, является экономическое развитие.

Пермский край — один из экономически развитых регионов России. В 2012 г. объем валового регионального продукта составил 897,6 млрд руб. (на душу населения 340,9 тыс. руб.), средняя начисленная заработная плата – 21820,9 руб. Это выше, чем во всех остальных субъектах РФ, входящих в ПФО. Первенство по этому показателю Пермский край удерживает с июля 2003 г. [10, 11]. Кроме того, Пермский край – территория, на которой применяются меры по регулированию цен на продукты питания со

По уровню средней заработной платы одного работающего Пермский край занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа. В регионе номинальная заработная плата выросла за последние 7 лет в 2,6 раза. Реальная заработная плата в сопоставимых ценах выросла на 48 %. Пермский край был и остается одним из лидеров Российской Федерации по заработной плате на душу населения [13].

В результате проведенного анализа доходов на душу населения и средней заработной платы на душу населения был найден весьма характерный, именно для Пермского края, подтверждающий тезис о предпринимательской и инициативной структуре занятости населения. В чем он состоит? Если в целом по России среднедушевые доходы ниже средней заработной платы, то для некоторых регионов более свойственна ситуация, когда доходы в целом выше, чем заработная плата. Но по Пермскому краю данное превышение составляет 15%.

Имущественная дифференциация в Пермском крае за последние 9 лет практически не изменилась: индекс Джинни колебался в пределах от 0,424 до 0,435 (табл. 2). Аналогичная ситуация наблюдается в Республике Башкортостан (табл. 3), в том же периоде в Свердловской области и Республике Татарстан наблюдался рост индекса Джинни.

стороны регионального правительства.

Таблица 2

Распределение общего объема денежных доходов населения Пермского края (в процентах) [18]

|

Денежные доходы населения |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

первая (с наименьшими доходами) – 20% |

5,1 |

4,9 |

4,8 |

4,9 |

4,9 |

4,9 |

5,0 |

5,0 |

5,0 |

|

Вторая – 20% |

9,7 |

9,5 |

9,4 |

9,5 |

9,5 |

9,5 |

9,7 |

9,6 |

9,6 |

|

Третья – 20% |

14,8 |

14,6 |

14,5 |

14,5 |

14,6 |

14,6 |

14,6 |

14,6 |

14,6 |

|

Четвертая – 20% |

22,5 |

22,4 |

22,4 |

22,4 |

22,4 |

22,4 |

22,5 |

22,5 |

22,4 |

|

Пятая (с наибольшими доходами) – 20% |

47,9 |

48,6 |

48,9 |

48,7 |

48,6 |

48,6 |

48,2 |

48,3 |

48,4 |

|

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) |

0,424 |

0,431 |

0,435 |

0,433 |

0,431 |

0,431 |

0,426 |

0,428 |

0,429 |

Таблица 3

Индексы концентрации доходов населения в ряде регионов РФ (Индекс Джинни)*

|

Регион |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

Республика Татарстан |

0,397 |

0,401 |

0,410 |

0,411 |

0,413 |

0,413 |

0,411 |

0,423 |

0,422 |

|

Свердловская область |

0,389 |

0,392 |

0,396 |

0,401 |

0,407 |

0,408 |

0,425 |

0,430 |

0,431 |

|

Республика Башкортостан |

0,443 |

0,439 |

0,431 |

0,436 |

0,436 |

0,436 |

0,427 |

0,428 |

0,429 |

* Составлено авторами на основе данных территориальных органов Федеральной службы государственной статистики [11, 14, 15, 16].

Пермский край входит также в тройку лучших по таким показателям, как денежный доход на душу населения, оборот розничной торговли на душу населения, объем платных услуг на душу населения, уровень безработицы.

В конце 2013 г. уровень безработицы в Пермском крае составил 6,5 % к численности экономически активного населения (ЭАН). Однако, несмотря на относительно низкий уровень безработицы и высокую заработную плату по сравнению с другими регионами, существуют проблемы в трудовой жизни населения. Острой проблемой в Пермском крае является обеспечение достойных материальных условий труда работников. Негативно сказывается на качестве трудовой жизни населения Пермского края тот факт, что значительное число рабочих мест остается вне сферы договорного регулирования трудовых отношений. Это отчасти способствует распространению нарушений трудового законодательства, ущемлению прав работников, росту масштабов нелегальной занятости.

На рынке труда сохраняется профессиональный, квалификационный и территориальный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Следствием этого стала, с одной стороны, неполная обеспеченность экономики необходимыми трудовыми ресурсами, а с другой – трудности эффективной реализации потребности граждан в трудовой деятельности.

На протяжении последних лет Прикамье по уровню образования населения уступает средним показателям по стране. По числу лиц с высшим образованием в категории занятого населения на 1000 чел. Пермский край отстает от большинства субъектов Приволжского федерального округа, а также от общих показателей по Российской Федерации [17]. Пониженный уровень образования взрослого населения отчасти связан с присутствием иностранных трудовых мигрантов на территории Пермского края.

Ежегодно в миграционном оттоке населения Пермского края участвует более 60 тыс. чел. трудоспособного возраста, из них почти треть уезжает в другие регионы России и за рубеж. По данным Пермьстата, в 2013 г. внутрирегиональная миграция составила 60016 чел. Международная эмиграция составила 3495 чел. Положительное сальдо сохраняется со странами СНГ и Балтии (4080 чел.). В то же время зафиксирован миграционный отток в страны дальнего зарубежья (662 чел.), такие как Китай, Германия, Израиль, КНДР, США и др. В первую очередь, в процессе участвуют наиболее подвижные и наиболее квалифицированные кадры, на подготовку которых затрачены определенные средства региона. Более 80% всех выбывших имеют определенный уровень образования – от общего среднего до высшего. Край постепенно теряет привлекательность для дорогой рабочей силы, становясь донором для других территорий.

По поводу пополнения трудовых ресурсов можно сказать, что приезжают малообразованные граждане других стран. По данным Агентства занятости населения Пермского края трудовые мигранты в страны дальнего зарубежья приглашаются в основном на должности, требующие высокой квалификации, научных знаний или большого практического опыта. Мигранты из стран СНГ и ближнего зарубежья, наоборот, в основном приглашаются для выполнения неквалифицированных работ, чаще всего в сфере строительства. Основная масса мигрантов – это выходцы из бывших советских республик и КНР, претендующие на вакансии с низкой квалификацией: разнорабочие, дорожные рабочие, грузчики, дворники, работники общепита [7]. Это влияет на интеллектуальную составляющую человеческого потенциала края. По данным Пермьстата в 2013 г. международная миграция в Пермский край составила 7964 чел., среди которых мигранты из стран СНГ и Балтии занимают 86%. Основными странами происхождения таких мигрантов явились Узбекистан (2140 чел.), Таджикистан (1690 чел.) и Армения (820 чел.). Это объясняется относительной простотой въезда на территорию Российской Федерации, так как в отношении этих стран установлен безвизовый режим, что весьма упрощает данную процедуру. Количество не всегда переходит в качество. Только четверть мигрантов

(26,2%) имеют среднее специальное или среднее профессиональное образование, каждый шестой (16,5%) – высшее или незаконченное высшее, в том числе 11,5% – высшее. Женщины-мигранты в целом образованнее, чем мужчины. Половина (51,5%) приехавших женщин имеют профессиональное образование, в том числе 22,3% – высшее. Среди мужчин-мигрантов доля лиц, получивших профессиональное образование, существенно меньше – 39,1%, в том числе высшее – 14,1%. Уровень образования мигрантов различных этнических групп существенно различается. Самый низкий уровень образования отмечается среди мигрантов из 3 основных стран приезда – Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Среди выходцев из этих государств доля лиц со средним образованием и ниже составляет 63,3%. Наиболее образованные мигранты приезжают из Армении и Украины, среди которых 34,5% и 27,2% (соответственно) являются обладателями вузовских дипломов. Обращает на себя внимание высокий уровень образования мигрантов русской национальности. Среди них 36,0% имеют высшее и незаконченное высшее образование, 33,6% – среднее специальное или среднее профессиональное. Лиц с образованием ниже среднего общего среди русских мигрантов всего 1,8%. В настоящее время в Пермском крае женщин на 17,9% больше, чем мужчин. Это, в свою очередь, создает сложную ситуацию на рынке труда.

По оценкам УФМС Пермского края около 20 тыс. мигрантов трудятся нелегально. Как получение информации о возможностях миграции и работы в России, так и трудоустройство мигрантов почти полностью обеспечиваются неофициальным, теневым или чисто криминальным путем. Лишь незначительная часть получает такую информацию через официальные источники. Это объясняется слабостью официальных структур, регулирующих трудовую миграцию, отсутствием надежных государственных или легальных частных информационных служб, осуществляющих подбор работы и юридическое сопровождение. Практически полное отсутствие информации о возможных местах поселения в России, с одной стороны, снижает вероятность соответствия профессионально-квалификационного статуса переселенцев потребностям регионов в рабочей силе, а с другой – делает невозможным формирование у них адекватного представления о будущих условиях жизни. Поскольку сведения о ситуации в различных регионах России (климат и экология, уровень безработицы и рынок труда, прожиточный минимум и средняя зарплата, ограничения на регистрацию, стоимость жилья и пр.) недоступны, выбор места для переезда осуществляется вслепую, в лучшем случае – по совету родственников или знакомых [9].

Для предотвращения любого вида дефицита на рынке труда, в том числе за счет иностранных трудовых мигрантов, требуется наличие системы управления формированием квалифицированных кадров на уровне региона и отрасли, которая будет своевременно реагировать на происходящие в экономике и обществе изменения. Любое управление начинается с процесса планирования, для которого необходимо наличие количественных и качественных прогнозных параметров рынка труда и трудовых ресурсов. Анализ баланса трудовых ресурсов в предыдущие годы и расчет прогнозных показателей, прогнозирование потребности региона в иностранной рабочей силе позволит регулировать сбалансированность экономики для развития региона заданными темпами, снизить информационную асимметрию на региональном рынке труда.

Государство, если оно действительно хочет управлять миграционными потоками, должно прежде всего периодически строить комплексные прогнозы развития демографической ситуации на основе достоверной информации о состоянии рынка труда «сегодня» [1, 8], организовать потоки информации, сформировать информационное поле с развитыми вертикальными и горизонтальными связями. В подобные связи должны быть включены и российские учреждения в странах СНГ – посольства, консульства и неправительственные организации этих стран. Еще до переезда потенциальный мигрант должен иметь возможность получить достоверную и полную информацию о возможности работать в России. Помимо сведений общего характера, необходима разносторонняя информация о ситуации в регионах Российской Федерации, включающая особенности законодательства ее субъектов (в первую очередь, касающиеся ограничения в регистрации по месту жительства), состояние рынка труда, среднюю зарплату, стоимость потребительской корзины и квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках, развитость инфраструктуры, климатические и экологические характеристики.

Еще большую неопределенность по сравнению с количественными показателями прогнозируемой миграции в Россию представляют собой качественные характеристики вероятных миграционных потоков. Для выстраивания стратегии миграционной политики региона и России в целом необходимо иметь представление о социально-демографической структуре потенциальных мигрантов. Таким образом, налицо необходимость встречных потоков информации: из России для потенциальных переселенцев, и о них – в Россию. Посредниками в распространении такой информации могли бы стать российские посольства и консульства, возможно, общественные организации, хотя основная координирующая роль должна быть сосредоточена в одних руках, чтобы не создавалось путаницы и дублирования функций.

Одна из причин данной ситуации – существование асимметричности информации на рынке труда. Диспропорции в структуре спроса и предложения, возникающие на рынке труда, в том числе и вследствие асимметрии информации, серьезно осложняют эффективное использование трудовых ресурсов региона. Кроме того,

С.П. Станишевская, И.Н. Якупова асимметричная информация может способствовать росту безработицы, неоптимальному распределению и использованию трудовых ресурсов, что, в свою очередь, препятствует увеличению ВРП и росту национального благосостояния. Она способна снизить эффективность кадровой политики, увеличить текучесть кадров, оказать отрицательное влияние на удовлетворенность работников трудом и производительность труда.

Помимо асимметричности информации, существующей в процессе взаимодействия мигрантов и работодателей, существует асимметрия информации между российскими гражданами, ищущими работу, и работодателями. На сегодняшний день не существует полной базы данных о вакансиях и потенциальных работниках. Зачастую работодатели просто не знают о существовании российских граждан с более высоким уровнем образования, желающих работать на предлагаемых вакансиях, и вынуждены нанимать иностранных трудовых мигрантов.

В идеале сведения о желающих устроиться на работу и желающих переехать в Россию (анонимные) должны помещаться в базу данных, размещенную в сети Интернет, и быть доступными для работодателей и служб занятости. В свою очередь, субъекты Федерации должны аккумулировать у себя информацию о вакансиях и передавать эти данные в информационные сети и в российские посольства и консульства, а также распространять их среди переселенцев. В распространении информации могут принять самое активное участие общественные организации, но организовать ее сбор и регулярное обновление – дело государственных структур. Изложенное выше доказывает актуальность поиска подходов к исследованию теоретических, методологических и практических аспектов управления процессами миграции в регионе.

Список литературы Анализ миграционных потоков в Пермском крае в условиях асимметричности информации

- Андрианов Д.Л., Нилова Е.В., Шульц Д.Н. Типовая макроэконометрическая модель//Управление экономическими системами. 2013. №12. URL: http://uecs.ru/index.php?option=com flexicontent&vie w=items&id=2650 (дата обращения: 20.11.2014).

- Антипьев К.А. Проблемы трудовой миграции в Пермском крае//Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. №4 (14). С. 151-152.

- Верзилова И.А., Еропкина Н.Д. Геодемографический мониторинг Пермской области//Территория и общество. Междуведомственный сб. науч. тр. Пермь, 1994. С. 70-85.

- Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае: Общественные слушания. URL: http://blo g5 9.ru/index.html?p= 183 (дата обращения: 20.11.2014).

- Зелетдинова Э.А. Плюсы и минусы миграции: особенности развития региональных социально-экономических процессов//Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер.: Экономика. 2014. № 4. С. 3448.

- Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Миграция в Пермском крае: опыт анализа на региональном и муниципальном уровнях//Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2009. С. 688-712.

- Корнеева Е.В. В Пермском крае подвели итоги миграционной политики за прошедший год. URL: http://territoriaprava. ru/topics/56271 (дата обращения: 28.11.2014).

- Коровкин А.Г., Единак Е.А. Факторное моделирование и прогнозирование миграционных потоков: результативные показатели и их сравнение//Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2012. С. 499-521.

- Миграция и информация/под ред. Ж. Зайончковской. М.: Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ, 2000. 248 с.

- Надежда на новую жизнь должна быть//Новый компаньон. 20 декабря 2011. №47 (678). С. 28.

- Пермский край в цифрах. 2014: Краткий статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь, 2014. 193 с.

- Программа социально-экономического развития Пермского края на 2009-2012 годы и на период до 2017 года. URL: http://government.perm.ru/strateg (дата обращения: 24.11.2014).

- Программы функционально-целевого блока «Экономическое развитие» Пермского края. URL: http://government.perm.ru/economv (дата обращения: 22.11.2014).

- Республика Башкортостан в цифрах в 2013 году: Комплексный сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. Уфа, 2014. 234 с.

- Республика Татарстан в цифрах. 2014: краткий статистический сборник/Татарстанстат. Казань, 2014. 30 с.

- Свердловская область в 2009-2013 годах: Статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Екатеринбург, 2014. 251 с.

- Станишевская С.П., Имайкин Е.А., Якупова И.Н. Управление интеллектуальным капиталом в регионе. Пермь, 2013. 156 с.

- Статистический ежегодник Пермского края 2013/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь, 2013. 457 с.