Анализ микробных сообществ в процессе биофильтрации сточных вод производства нитроцеллюлозы

Автор: Кобелева Йолдыз Витальевна, Сироткин Александр Семенович, Кирилина Татьяна Владимировна, Агзамов Рушан Зуфарович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1-6 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследован процесс биофильтрации промышленного стока производства нитроцеллюлозы. Проведен анализ микробных сообществ, развивающихся в биофильтрационной системе в процессе очистки. Отмечено, что на этапе биологической очистки с применением биофильтрационной установки с затопленным слоем загрузки может быть достигнуто комплексное удаление органических и неорганических соединений таких как нитрат-, нитрит- и сульфат-ионы.

Биологическая очистка, биофильтрация, сточные воды производства нитроцеллюлозы

Короткий адрес: https://sciup.org/148203025

IDR: 148203025 | УДК: 628.353

Текст научной статьи Анализ микробных сообществ в процессе биофильтрации сточных вод производства нитроцеллюлозы

Проблема охраны окружающей среды требует большого внимания к вопросам защиты водоемов от загрязнений и, как следствие, к выбору метода очистки и обеспечения эффективной эксплуатации очистного сооружения [1, 6-9].

Предприятия, производящие нитроцеллюлозу, являются источниками большого количества сточных вод, содержащих высокие концентрации растворенных примесей и значительное количество взвешенных нитроцеллюлозных частиц различной степени измельчения [1].

Применяемые в настоящее время методы обработки отходов производства нитроцеллюлозы имеют ряд существенных недостатков. В частности, мембранная фильтрация с применением коагулирующих агентов, химический гидролиз и сжигание являются затратными и экологически небезопасными. Компостирование и захоронение отходов в силу непредсказуемости биохимических процессов, вызываемых случайной микрофлорой, не дают точного прогноза результатов ее ферментативной активности в отношении, как самой нитроцеллюлозы, так и продуктов ее разложения [2].

Для снижения вредного воздействия стоков на природные водоемы на промышленных предпри-

ятиях используются станции нейтрализации, где значения показателя рН сточных вод поддерживают в диапазоне нейтральных значений от 6,5 до 8,5 путем внесения в среду щелочных растворов каустической соды или известкового молока. Кроме нейтрализации сточных вод по величине рН, на предприятиях по производству нитроцеллюлозы (НЦ) предусмотрено удаление из воды взвешенных частиц путем их седиментации в отстой-никах-шламонакопителях. Однако сточные воды, прошедшие обработку вышеописанными методами, характеризуются превышением содержания растворенных соединений, а именно сульфат-, нитрит-, и нитрат-ионов, а также некоторых органических веществ сверх предельно допустимых значений для сбросов в водоемы рыбохозяйственного назначения [2,3].

В качестве основной ступени очистки сточных вод на промышленном объекте производства нитроцеллюлозы предлагается биологическая очистка с помощью аэрируемых биофильтров. Основанием для этого является возможность комплексного удаления большинства растворенных и коллоидных примесей большим количеством биомассы, накопленной в иммобилизованном виде на поверхности загрузочного материала биофильтра [3]. В плотном слое загрузки развиваются различные группы микроорганизмов, участвующие в процессах удаления примесей органических веществ, превращениях неорганических соединений азота и серы из сточной воды [1]. Поэтому исследование микробных сообществ, участвующих в очистке сточных вод производства нитроцеллюлозы, является актуальным с научно-прикладной точки зрения.

Цель работы заключалась в исследовании микробных сообществ в процессе очистки сточных вод производства нитроцеллюлозы с оцен- кой эффективности процесса очистки.

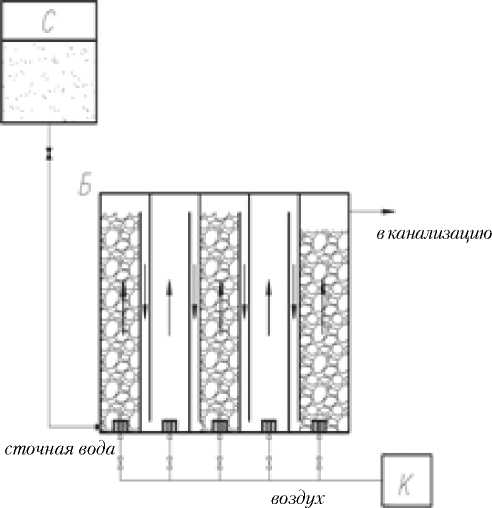

Экспериментальные исследования проводились на лабораторной биофильтрационной установке с затопленным слоем загрузки (рис. 1).

Биофильтрационная установка, разработанная производственно-коммерческой фирмой «ВЭ-КО» (г. Казань), представляла собой прямоугольный резервуар, выполненный из органического стекла и разделенный на 5 последовательных вертикальных секций высотой 500 мм и поперечным сечением 50 х 55 мм, оснащенных индивидуальными системами аэрации.

С целью снижения гидравлического сопротивления потоку, уменьшения заиливания, а также для простоты отбора проб воды, 2-я и 4-я секции биофильтра оставались свободными от загрузки. В качестве носителя биопленки и фильтрующего материала для загрузки биофильтров использовался керамзит.

Инокуляция и накопление биомассы на керамзите осуществлялась путем рециркуляции активированной культуры консорциума «КТ» в биофиль-трационной системе в течение 7 суток. В состав инокулята входили Lactobacillus sp., Lactococcus sp., Streptococcus sp., Rhodopseudomonas sp., Saccharomyces sp., Rhodobacter sphaeroides, Candida utilis, Aspergillus oryzae, Mucor hiemalis. Заявленный титр инокулята составлял 2 х 10 8 КОЕ/мл.

Экспериментальные исследования занимали пять месяцев, и предполагали непрерывную биофильтрацию сточной воды. Началу эксперимента предшествовал пусковой период установки, который составил около одного месяца. По завершению пускового периода в биофильтр подавалась сточная вода действующего производства, состав которой постоянно менялся. Основные компоненты поступающего стока представлены в табл. 1.

Для оценки эффективности работы биофильт-рационной установки периодически проводился отбор проб воды и биомассы. Эффективность очистки контролировалась на основании содержания в очищенной воде сульфатов, аммонийного, нитратного и нитритного азота и органических веществ.

Количественное определение ионов аммония производилось по методике ПНД Ф 14.1:2.1-95 , нитрит-онов по методике ПНД Ф 14.1:2.4-95 и нитрат-ионов по методике ПНД Ф 14.1:2:4.4-95. Содержание сульфатов определяли с помощью гликолевого реагента в кислой среде [4], хими-

Рис. 1. Схема экспериментального аэрируемого биофильтра: Б – биофильтр; С – емкость-сборник поступающих на очистку сточных вод; К – компрессор для аэрации ческое потребление кислорода (ХПК) – методом бихроматной окисляемости [5]. Значения рН измеряли c помощью анализатора «Эксперт –001».

Анализ микробиоценоза проводился на основании оценки ферментативной и дыхательной активности биомассы, а также идентификации микроорганизмов в ее составе.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Эксперимент проводился с декабря по апрель и составил пять месяцев.

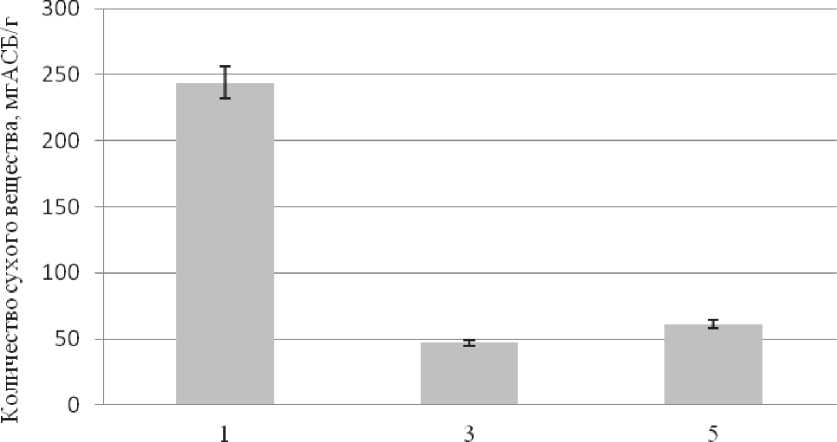

На протяжении всего эксперимента максимальное количество массы сухого вещества было отмечено в первой секции биофильтрационной установки (рис. 2).

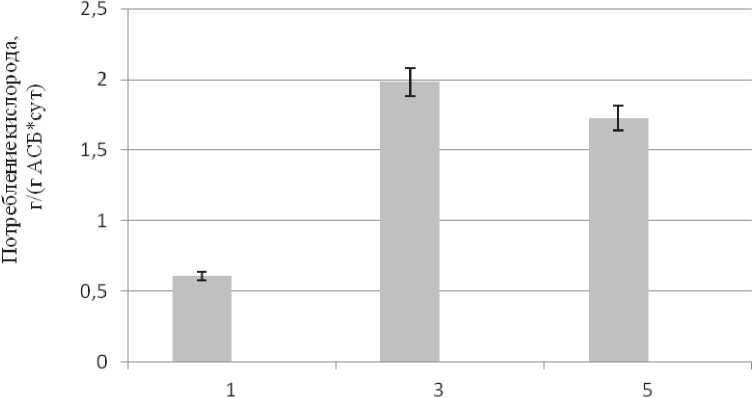

При этом дыхательная активность микроорганизмов в первой секции была значительно ниже, чем в других секциях (рис. 3).

Эти результаты свидетельствует о том, что сухое вещество в первой секции биофильтра представлено в большом количестве механическими частицами, преимущественно неуловленными

Таблица 1. Характеристика сточной воды производства нитроцеллюлозы

|

Компоненты сточной воды |

Концентрация, мг/дм3 |

|

Сульфаты |

от 24,0 до 495,0 |

|

Тиосульфаты |

от 121,0 до 2359,5 |

|

Сульфиты |

от 24,4 до 328,2 |

|

Аммоний |

от 0,08 до 0,26 |

|

Нитраты |

от 4,0 до 80,7 |

|

Нитриты |

от 0,1 до 2,3 |

Место отбора проб, секция биофильтра

Рис. 2. Количество сухого вещества в биофильтре

Место отбора проб, секция биофильтра

Рис. 3. Дыхательная активность гетеротрофных микроорганизмов в составе образцов биопленки биофильтрационной системы микрочастицами нитроцеллюлозы, которые накапливаются в процессе фильтрования.

В пусковой период работы биофильтрацион-ной системы микробиоценоз представлен, главным образом, гетеротрофными микроорганизмами, входящими в состав консорциума «КТ» . По мере поступления на очистку производственных сточных вод микробиоценоз консорциума «КТ» обогащается микроорганизмами сточной воды.

При этом, на основании данных посевов на различные селективные среды было показано, что, если на начальном этапе эксперимента 90% этой биомассы составляли дрожжи, то на конец эксперимента дрожжи составляли лишь 4% от общего количества гетеротрофных микроорганизмов системы.

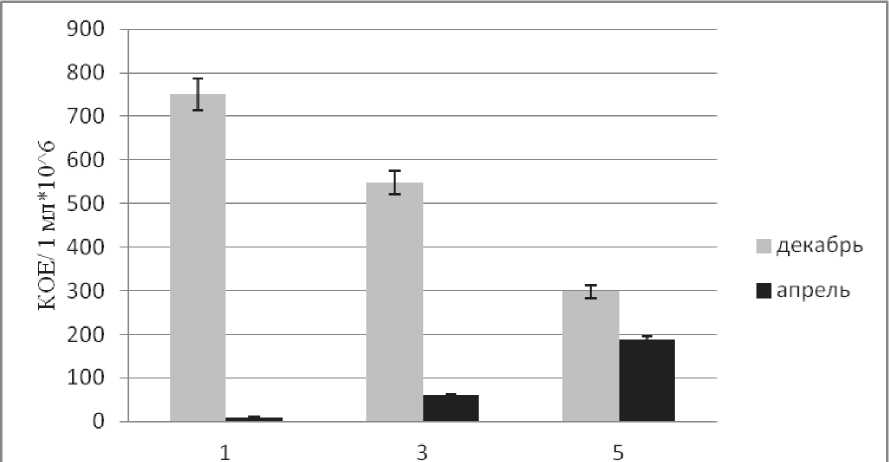

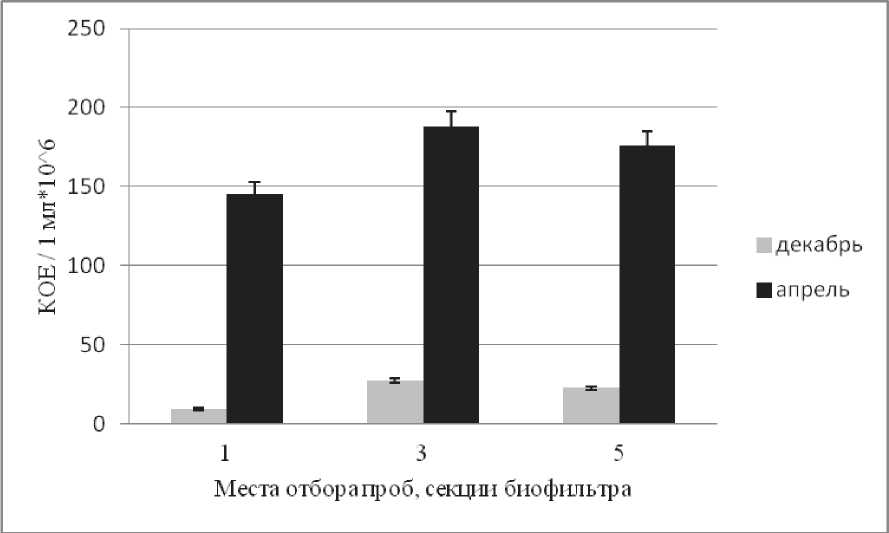

При этом в начальный период инокуляции биофильтра количество дрожжевых клеток уменьшается при переходе от первой к пятой секции (рис. 4). Это связано с тем, что на начальном этапе биопленка является еще недостаточно развитой. В дальнейшем, с созреванием биопленки, максимальное количество дрожжевых клеток от- носилось, напротив, к последней секции.

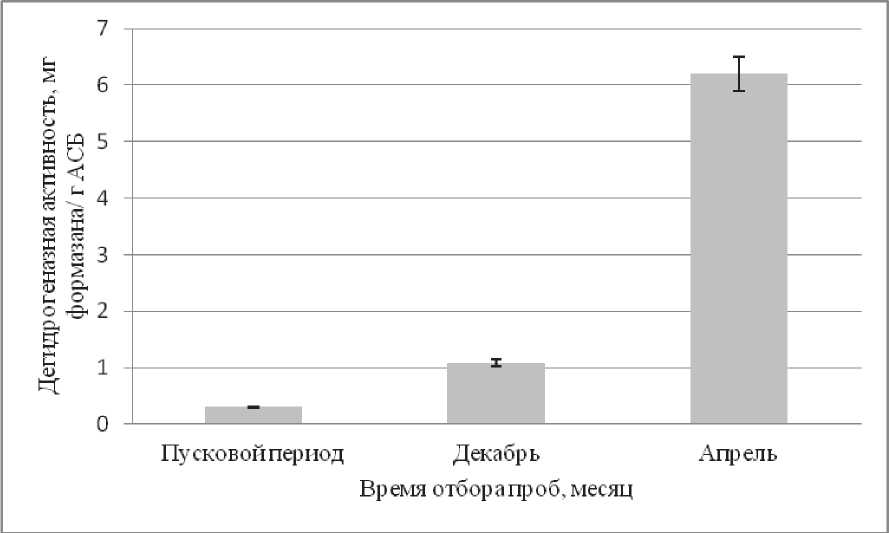

В ходе экспериментальных исследований процесса непрерывной длительной биофильтрации де-гидрогеназная активность биомассы в системе увеличивалась среднем на 83% (рис 5) по мере адаптации микроорганизмов к компонентам сточных вод.

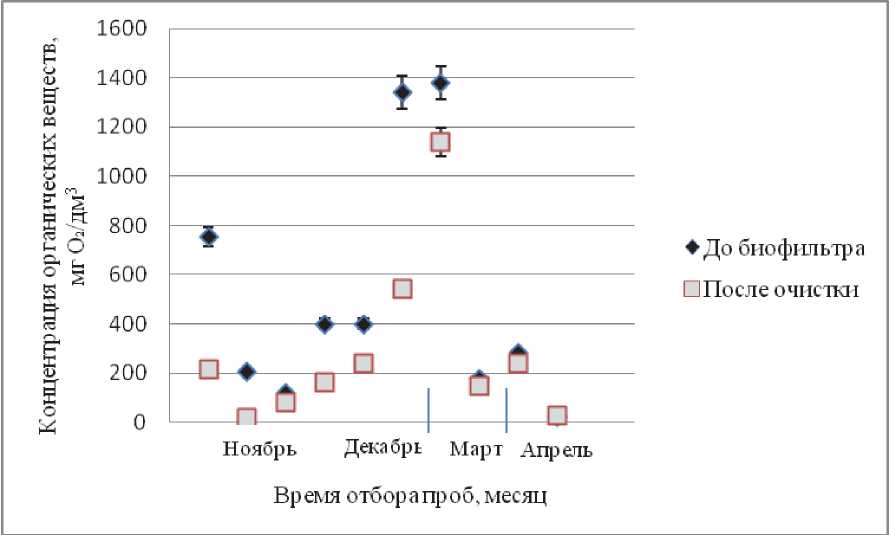

На протяжении всего экспериментального исследования проводился анализ изменения концентрации органических веществ в процессе биофильтрации (рис. 5).

Согласно полученным данным, на начальном этапе процесса биофильтрации микробиоценоз проявляет большую окислительную активность, чем на завершающем этапе, что не согласуется с результатами определения ферментативной активности гетеротрофных микроорганизмов на данном этапе (рис. 5). Такие результаты обусловлены сложностью ферментативных превращений компонентов сточной воды различными группами микробного сообщества, развивающимися в процессе биофильтрации. При этом следует отметить, что поступающий сток характеризовал-

Место отбор а пр об. секции биофильтра

Рис. 4. Количество дрожжей в в составе образцов биопленок в биофильтре

Рис. 5. Дегидрогеназная активность гетеротрофных микроорганизмов в составе образцов биопленки в биофильтре

ся непостоянством состава и отличался изменением концентрации органических веществ по ХПК в диапазоне от 24 до 1380 мг/дм3 (рис. 6). На финальном этапе исследований ХПК поступающей воды не превышало 175 мг/дм3 и сопровождалось снижением эффективности удаления органических веществ.

Поскольку производственные сточные воды загрязнены неорганическими соединениями серы, в частности тиосульфатами и сульфатами, в системе создаются условия для развития не только восстанавливающих серу микроорганизмов консорциума «КТ», в частности, Rhodobacter sphaeroides, но и сероокисляющих бактерий, имеющихся в сточных водах.

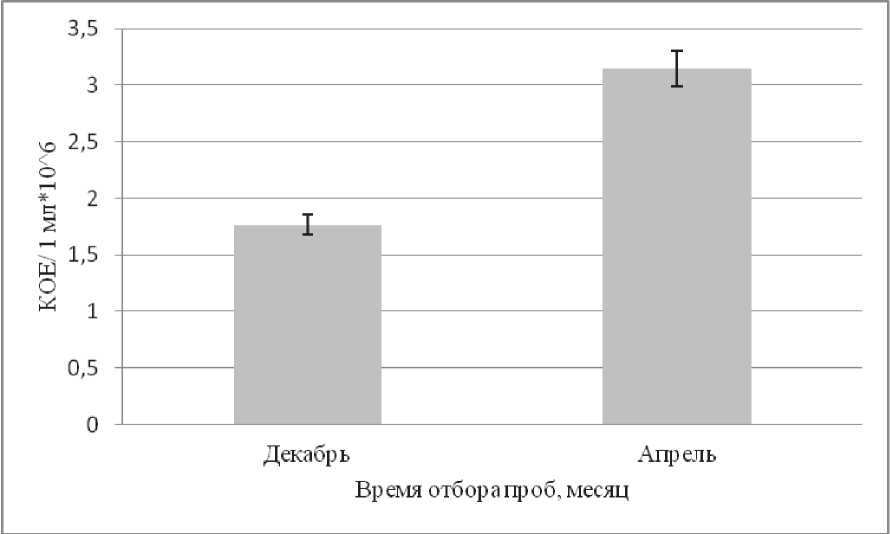

Согласно полученным экспериментальным данным посевов микроорганизмов на селективные среды, в течение пяти месяцев биофильтрации количество сероокисляющих микроорганизмов в составе микробиоценоза системы увеличилось в среднем на 88% по сравнению с началом эксперимента (рис. 7).

Рис. 6. Изменение концентрации органических веществ в сточной воде, прошедшей биофильтрационную установку

Рис. 7. Количество сероокисляющих микроорганизмов в составе образцов биопленки биофильтров

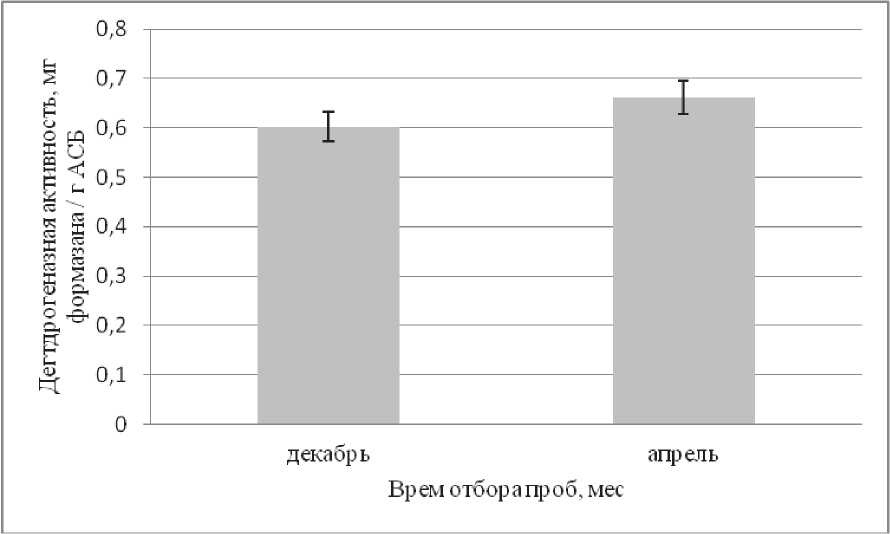

Дегидрогеназназная активность серокисляю-щих микроорганизмов определялась с использованием в качестве питательного субстрата тиосульфаты в отличии от определения дегидрогеназной активности гетеротрофных микроорганизмов, где в качестве субстрата выступает источник углерода – глюкоза. Результаты показали, что дегидрогеназ-назная активность серокисляющих микроорганизмов составе образцов биомассы биофильтрационной системы в процессе эксперимента практически не изменялась. Постоянство ферментативной активнос- ти может объясняться тем, что сероокисляющие микроорганизмы присутствуют в микробиоценозе сточных вод, поступающих на биологическую очистку, и уже адаптированы к их составу (рис. 8).

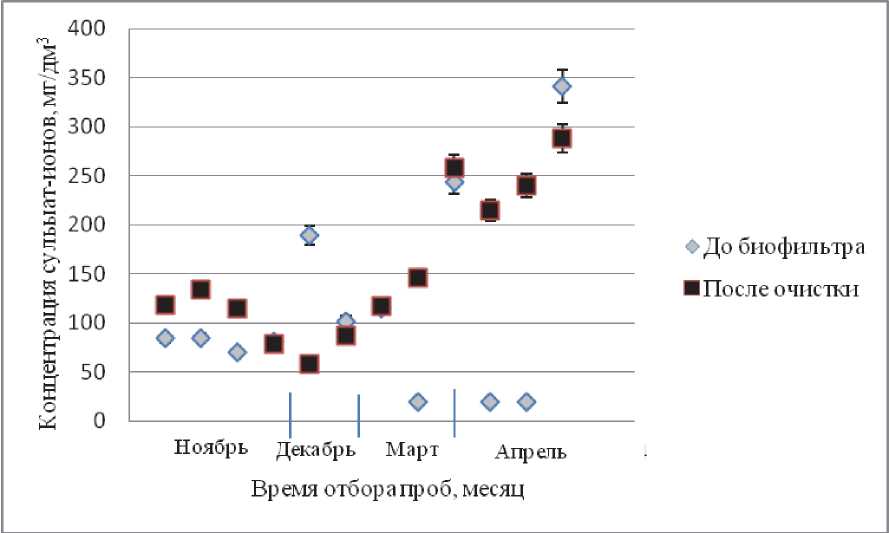

Концентрация сульфатов в поступающем производственном стоке была также непостоянна и изменялась в диапазоне от 19,2 мг/дм3 до 341 мг/дм3 (рис. 9).

Увеличение количества сухого вещества в биофильтре, связанное с увеличением биомассы, а также накоплением микрочастиц нитроцеллю-

Рис. 8. Дегидрогеназная активность сероокисляющих микроорганизмов в составе образцов биопленки биофильтров

Рис. 9. Изменение концентрации сульфат-ионов в очищенной воде

лозы, обусловливает развитие в загрузке аэрируемого биофильтра анаэробных зон, благоприятствующих развитию сульфатредуцирующих микроорганизмов. Поэтому в процессе биофильтрации наблюдалось снижение концентрации сульфатов, что связано с деятельностью сульфат-редуцирующих бактерий, развивающихся одновременно с сероокисляющими бактериями.

Наличие большого количества сульфатов как субстрата для сульфатредукторов, обусловливает более заметный вклад сульфатредукторов в комплексный процесс трансформации соединений серы, чем сероокисляющих. При незначительном количестве сульфатов деятельность сероокисляющих микроорганизмов была более заметна.

Как было показано ранее, концентрация ионов аммония в поступающем стоке весьма незначительна (табл. 1). В процессе биофильтрации наблюдается его полное удаление, связанное в основном с обеспечением конструктивного обмена микроорганизмов, но не с деятельностью нитрифицирующих микроорганизмов.

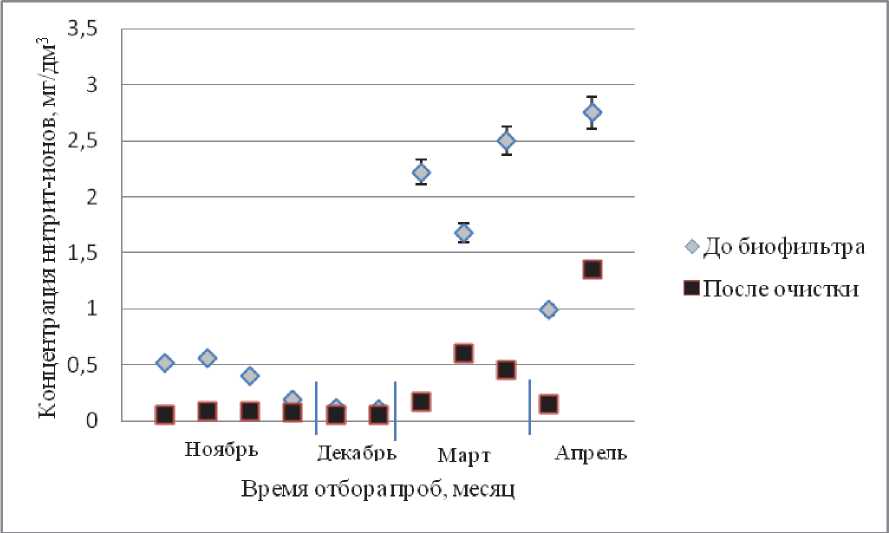

Анализ изменения концентрации нитритов свидетельствует о деятельности нитритокисляю-щих бактерий. Наибольшее удаление происходит на завершающем этапе эксперимента, когда концентрация нитритов в сточной воде поступающей на очистку увеличивалась до 2,2 мг/дм3(рис. 10).

При этом из данных по посевам на селективные среды видно увеличение численности нитрифицирующих микроорганизмов в биофильт-рационной системе в среднем на 44 % за весь период проведения исследований (рис. 11)

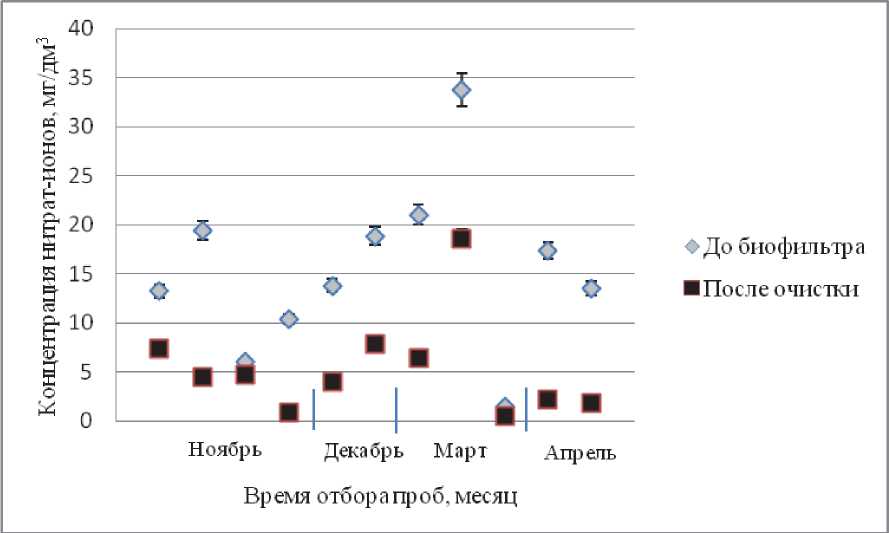

На протяжении всего экспериментального ис- следования процесса биофильтрации явным образом было отмечено удаление нитратов (рис. 12).

Уменьшение концентрации нитратов в очищенной сточной воде, очевидно, связано с деятельностью денитрифицирующих микроорганизмов.

Было показано, что эффективность процесса денитрификации, также как и сульфатредукции, повышается в процессе эксплуатации биофильтра (рис. 12), что связано с увеличением количества сухих веществ в биофильтре - микрочастиц нитроцеллюлозы и биомассы и, как следствие, с формированием анаэробных зон в объеме биофильтра.

Таким образом, на основании результатов проведенных экспериментальных исследований были охарактеризованы особенности развития микробиоценоза в процессе непрерывной длительной биофильтрации сточных вод производства нитроцеллюлозы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследован процесс биофильтрации промышленного стока производства нитроцеллюлозы с применением аэрируемого биофильтра.

Количественные данные по изменению содержания восстановленных и окисленных соединений углерода, азота и серы в составе сточной воды свидетельствуют об их комплексной биотрансформации, связанной с развитием разнообразных микробных групп, обеспечивающим высокую эффективность процесса очистки сточной воды.

Детальное исследование сформировавшегося микробного сообщества, с одной стороны, пред-

Рис. 10. Изменение концентрации нитрит-ионов в очищенной воде

Рис. 11. Количество нитрифицирующих микроорганизмов в составе образцов биопленки биофильтрационной системы

Рис. 12. Изменение концентрации нитрат-ионов в очищенной воде

ставляет научный интерес, с другой стороны, является существенным аспектом последующей оптимизации процессов биологической очистки химически загрязненных сточных вод производства нитроцеллюлозы.

Список литературы Анализ микробных сообществ в процессе биофильтрации сточных вод производства нитроцеллюлозы

- Кирилина Т.В. Пространственное распределение азоттрансформирующих микроорганизмов в процессе биофильтрации сточных вод//Вода: химия и экология. -2012.-№5. -с. 60-65.

- Семенова Е.Н. Процессы биотрансформации азота в технологиях очистки сточных вод//Вестник Казанского технологического университета. -2008. -№1. -с. 42-52.

- Сироткин А.С. Агрегация микроорганизмов: флокулы, биопленки, микробных гранул/Сироткин А.С., Шагинурова Г.И., Ипполитов К.Г. Издательство Академии наук Респ. Татарстан «Фэн», 2006. -176 с.

- Вайнштейн М.Б. Учебное пособие по водной микробиологии и биогеохимии/М.Б. Вайнштейн, В.А. Алфёров, А.В. Вацурина. Тула: Изд-во ТулГУ. -2007.-145 с.

- Лурье Ю. Ю. Химический анализ производственных сточных вод/Ю.Ю. Лурье, А.И. Рыбникова. -4-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1974. -336 с.

- Васильев А.В., Заболотских В.В., Терещенко Ю.П. Разработка и использование различных биосорбентов на основе растительных и минеральных отходов и отработанного активного ила. В сборнике: Стратегическое планирование развития городов России. Памяти первого ректора ТГУ С.Ф. Жилкина. Сборник материалов III Международной заочной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Д.В. Антипов. 2013. С. 36-46.

- Валиуллина В.Н., Васильев А.В., Заболотских В.В. Разработка малогабаритного биофильтра для эффективной очистки, дезинфекции и дезодорации воздуха в помещениях. В сборнике: Стратегическое планирование развития городов России. Памяти первого ректора ТГУ С.Ф. Жилкина. Сборник материалов III Международной заочной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Д.В. Антипов. 2013. С. 75-81.

- Дегтерёва М.С., Васильев А.В. Мониторинг влажности биохимических процессов при компостировании органических отходов с помощью использования нейросетевого адаптированного сенсора влажности. В сборнике: ELPIT-2013. Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: сборник трудов IV Международного экологического конгресса (VI Международной научно-технической конференции). Научный редактор: А.В. Васильев. 2013. Т. 4. С. 77-82.

- Заболотских В.В., Васильев А.В. Мониторинг токсического воздействия на окружающую среду с использованием методов биоиндикации и биотестирования: монография/Самара, 2012.