Анализ некоторых особенностей развития поля скоростей в случае плоского течения жидкости, реологическая модель которой учитывает поперечную вязкость

Автор: Колодежнов Владимир Николаевич

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 1 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается реологическая модель жидкости, которая учитывает эффекты поперечной вязкости. Проведен анализ некоторых особенностей развития поля скоростей.

Реологическая модель, поперечная вязкость, поле скорости

Короткий адрес: https://sciup.org/14039804

IDR: 14039804 | УДК: 532

Текст научной статьи Анализ некоторых особенностей развития поля скоростей в случае плоского течения жидкости, реологическая модель которой учитывает поперечную вязкость

В гидродинамике наряду с так называемыми ньютоновскими жидкостями, динамическая вязкость которых является постоянной, рассматриваются также нелинейно-вязкие неньютоновские жидкости с более сложными реологическими моделями.

При этом нельзя исключать возможность изменения реологической модели поведения жидкости в зависимости от уровня второго инварианта тензора скоростей деформаций или в частном случае скорости сдвига демонстрируют самые разные вязкие среды. В этой связи нередко предполагается, что динамическая вязкость описывается разными функциями на разных интервалах изменения второго инварианта тензора скоростей деформаций или, опять же, в частном случае скорости сдвига [1-9].

В данной работе предлагается реологическая модель подобной структуры (с различным поведением жидкости на различных интервалах изменения второго инварианта тензора скоростей деформаций), но применительно к поперечной вязкости. При этом за основу такой модификации принимается классическая модель Рейнера - Ривлина [6] с постоянным значением поперечной вязкости.

На основе предложенной реологической модели проводится анализ некоторых особенностей развития поля скоростей в окрестности рассматриваемых точек области течения для жидкости, реологическая модель которой

учитывает проявление эффекта поперечной вязкости при превышении вторым инвариантом тензора скоростей деформаций некоторого порогового критического значения.

Реологическая модель . Введем в рассмотрение реологическую модель вязкой несжимаемой жидкости в соответствии со сле-

дующими соотношениями

ту = -P5y + 2М£у + 4П(I2)Z6-к; (1)

к = 1

e ij =

I 2

1 d Vj д v j +

2 5 x , d x i

i , j = 1, 2, 3;

= е 11 е 22 + 6 22 ^ 33 + e 33 6 11 6 12 S 23 6 31 ;

n ( I 2 ) =

?;

_ n 0 ;

I 2 < I 2 n ;

I 2 > I 2 n ;

12 n > 0 - const; ц - const,

где T ij , e j - компоненты тензоров напряжений и скоростей деформаций; P - давление; S ij - символ Кронекера; ц - динамическая

вязкость жидкости; v j - проекции скорости на направления координатных осей декартовой системы отсчета; X j - координаты; n ( 1 2 ) -поперечная вязкость жидкости, представленная в виде кусочно-постоянной функции второго инварианта тензора скоростей деформаций 1 2 ; 1 2 n - некоторое критическое значение второго инварианта тензора скоростей деформаций.

Жидкость с такой реологической моделью в той части области течения, где выполняется условие | / 2, < 1 2 п , ведет себя, как традиционная ньютоновская жидкость. В другой же части области течения, где выполняется обратное условие | / 2, > 1 2 п , сплошная среда проявляет свойства жидкости Рейнера - Ривлина [6].

Постановка задачи. Определяющие уравнения. Пусть в некоторый, условно принимаемый в качестве начального, момент времени в рассматриваемой области сформировалось плоское течение, поле скоростей и распределение давления в котором удовлетв оряют уравнениям Навье - Стокса [10] для классической ньютоновской жидкости с постоянным значением динамической вязкости ц независимо от конкретного распределения значений второго инварианта тензора скоростей деформаций (в смысле возможного превышения ими уровня 1 2 ^ ). Рассмотрим вопрос о том, как в дальнейшем может эволюционировать такое распределение скорости и давления в малой окрестности некоторой точки, начиная с начального момента времени, при условии, что в этой точке и ее малой окрестности выполняется неравенство | / 2, > 1 2 п • Последнее условие означает, что, начиная с начального момента времени, “включается” в соответствии с реологической моделью фактор поперечной вязкости.

Введем декартову систему координат, расположив ее начало в рассматриваемой точке. При этом ось 0x 1 сориентируем по касательной к линии тока, а ось Ox 2 - по нормали к ней.

Если считать, что линии тока являются достаточно “гладкими”, то в малой окрестности рассматриваемой точки (начала координат) в начальный момент времени поле скоростей v ( x i , x 2 ) в первом приближении можно считать одномерным. Что же касается давления p ( x 1 , x 2) , то, опять же, в первом приближении (по аналогии с одномерными течениями вязкой ньютоновской жидкости) можно считать его зависящим лишь от продольной координаты. Иначе говоря, в малой окрестности начала координат должны выполняться условия:

при t = 0; v i = и ( x 2 ) ; v 2 = 0 ; p = P ( x i) ,(2)

где и ( x 2) , p ( x 1 ) - заданные функции соответствующих координат, которые удовлетворяют уравнениям Навье - Стокса для ньютоновской жидкости и условию неразрывности.

Получим уравнения, описывающие динамику жидкости с реологической моделью(1) в малой окрестности рассматриваемой точки и для малых моментов времени, непосредственно следующих за начальным моментом времени. Будем считать, что для такой пространственной области и на таком временном интервале распределения скоростей и давления допустимо представлять в виде суммы начальных распределений этих величин и их малых приращений

V 1 ( t , x i , x 2 ) = и ( x 2 ) + U 1 ( t , x i , x 2 );

< v 2 ( t , x i , x 2 ) = u 2 ( t , x i , x 2 ); (3)

_ p ( t , x i , x 2 ) = P ( x 2 ) + p 0 ( t , x i , x 2 ).

Перейдем к безразмерной форме представления основных уравнений с учетом соотношений

U Рt

U' = —; P ‘ = —; p 0 = А ; t' = —;

uS pS pst vj uj xj vj =—; uj =—;xj = т; ту =_;

us us As

-

i , j = i, 2, 3;

us = U(0); ts = ps = p-uS, где us, Ls , ts, ts , ps - характерные и принимаемые в качестве масштабных величины скорости, расстояния, времени, напряжения и давления; p - плотность жидкости.

Здесь в (4) и далее верхним штрихом обозначены безразмерные величины.

Говоря о выборе масштабных величин для расстояния l s и времени tS , заметим следующее. В предлагаемой задаче рассматривается лишь начальная стадия течения в малой окрестности рассматриваемой точки (начала координат) и для достаточно малого (“стартового”) интервала времени. Принимая во внимание такую “неопределенность” задания пространственных размеров области течения и характерного времени протекания процесса, можно видеть, что ввести конкретные значения Ls и tS традиционным образом представляется затруднительным. В этой связи линейный масштаб и масштаб для времени предлагается ввести в рассмотрение следующим образом:

LS _

ц- K

р- Us

dU Г d2U dx 2 I dx 2 V

L S _ Ц - K u S p- u S

+ 2 K 0 ]

dU ‘ dx 2

г д 2 и 2

v д x [d x 2

д 2 u ‘ д x 22

K _

| grad( T )|

| grad(2 ц^р2 )|

;

x 2 _ 0;

+ 2 K 0 ]

dU Г d2U

dx 2 ^

dx2

;

x 2 _ 0;

;

x 2 _ 0;

T _ p u S

2 ,

где T - плотность кинетической энергии; K - безразмерный комплекс.

При таком переходе к безразмерным величинам комплекс K [11] представляет собой по смыслу локальное число Рейнольдса, характеризующее местное соотношение факторов энергетики потока и диссипации в нем. Здесь, естественно, предполагается, что в рассматриваемой точке соответствующие производные отличны от нуля.

В представленной задаче этот безразмерный комплекс через начальное распределение скорости потока в окрестности рассматриваемой точки (начала координат) может быть представлен следующим образом:

K _

р - U dU Г d2U

Ц dx 2 ^ dx 2 v

x 2 _ 0

Другие варианты также нетрадиционного введения локального числа Рейнольдса, подобные безразмерному комплексу K , описаны в [12] со ссылкой на [13,14], а также приводят-сяв работах [15,16].

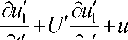

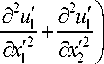

С учетом (1), (2) после перехода к безразмерным величинам уравнения динамики жидкости и условие неразрывности потока в малой окрестности рассматриваемой точки принимают вид

д Р 0 e x

+--

K

+ 2 - K 0

dU' Г д 2 и ’ dx 2 ^5 x^x 2

д u ‘ т „ ди ‘

—2 + U '—2 _

St' d x ’

+--

K

^д 2 u 2 , d 2 и 2 )

dU' d2U* dx 2 dx 22

d 2U*

г д u ‘ д u ‘ ) —' + —2 If, ^дx2 дx‘ J

д u ‘ д u ‘ —1 + —2 _ 0 .

д x ‘ д x'2

Здесь k 0 представляет собой еще один безразмерный комплекс, характеризующий влияние поперечной вязкости и определяемый следующим образом [17]:

Kо _

П p L s

d 2U Г dU

dx 2

dx 2

- 1

x 2

_ 0

Следует отметить, что при выводе (5)-(7) принимали во внимание то обстоятель

ство, что начальные распределения скорости и давления в окрестности рассматриваемой точки тождественно удовлетворяют уравнениям Навье - Стокса с постоянной динамической вязкостью. Естественно, что при окончательной записи (5), (6) ограничивались лишь линейными членами по отношению к малым безразмерным приращениям скоростей и давления в (3).

В частном случае, когда поперечной вязкостью допустимо пренебречь либо она не проявляется в силу выполнения условия 1 1 2I < 1 2 п , имеем K о _ 0 . В такой ситуации уравнения (5)-(7) после традиционной процедуры исключения p 0 и перехода к функции тока сводятся к уравнению Орра -Зоммерфельда [18 - 20].

Анализ особенностей развития поля скоростей . Провести решение системы уравнений (5)-(7) для общего случая представляется затруднительным, в том числе и по той причине, что в рассматриваемой задаче о развитии течения в малой окрестности некоторой точки (начала координат) не совсем ясной является постановка граничных условий. Тем не менее можно получить некоторые результаты, касающиеся характерных особенностей в развитии поля скоростей на “стартовом ” периоде, непосредственно следующим за начальным моментом времени.

Поскольку речь идет лишь о некоторой малой окрестности рассматриваемой точки (начала координат), разложим безразмерные приращения скоростей и давления здесь в ряд по степеням координат и представим их в виде

№ № uk (t‘, x', x2) II wk, n, m (t') x nx2m; (8)

n = 0 m = 0

k = 1, 2 ;

№ №

P 0 ( t ‘ , x ‘ , x 2 ) II q n , m ( t ') x ‘ n x 2 m , (9)

n = 0 m = 0

где w k , n , m ( t '), q n , m ( t ') - безразмерные коэффициенты в разложениях (8), (9), представляющие собой неизвестные функции времени.

Кроме этого разложим функцию и '( х 2 ) в ряд по степеням поперечной координаты в окрестности рассматриваемой точки

№

U ‘ ( x 2 ) = I u m x 2 m , (10)

о = 0

где U m - известные коэффициенты разложения.

Говоря о разложении типа (10), заметим, что в целом ряде известных профилей скорости (например, параболического профиля скорости для течения Пуазейля и некоторых других) количество слагаемых здесь может быть конечным.

Поскольку предполагается, что имеют место соотношения (2) и, следовательно, вначале с учетом (3) приращения скоростей и давления отсутствуют, то безразмерные коэффициенты в (8), (9) должны удовлетворять начальным условиям:

при / = 0; w k , n , m = 0; q n , m = 0;

k = 1,2; n , m = 0,1,2,.... (11)

Подставим (8)-(10) в систему уравнений (5)-(7). Тогда, выполняя соответствующие операции и приравнивая коэффициенты при одних и тех же степ енях координат в левой и правой частях соотношений (5)-(7), приходим к системе уравнений относительно функций w k , n , m ( t ) и q n , m ( t ).

Сразу же укажем, что такая система уравнений не будет замкнутой. Ее замыкание следует проводить с привлечением соответствующих граничных условий, о сложности постановки которых уже говорилось выше.

Для примера приведем вид этой незамкнутой системы в случае, когда после соответствующих преобразований в (5), (6) допу стимо ограничиться лишь по одному уравнению, построенному на основе коэффициентов при нулевой степени координат

^1,0,0 . । ।

—dt; + U 0 W 1,1,0 + U 1 W 2,0,0 = - q 1,0 +

2/

+ K ( w 1,2,0 + w 1,0,2 ) + 2 0 U ( w 1,1,1 + 2 w 2,2,0 ) ;

dw2,0,0 тт, , _ , , \ dt, + UО " w2,1,0 = q 0,1 + k ( w2,2,0 + w2,0,2 )

+ 2 K 0 {2U1U1 + U1 ( 2 w 1,0,2 + w 2,1,1 ) +

+ 2 Uг ( w 1,0,1 + w 2,1,0 ) } ;

w 1,1,0 + w 2,0,1 = 0;

-

2 w 1,2,0 + w 2,1,1 = 0; w 1,1,1 + 2 w 2,0,2 = 0.

Три последних уравнения здесь следуют из уравнения неразрывности (7).

Принимая во внимание (11), перейдем в получаемой системе к пределу при t' ^ 0. То гда приходим к следующим выражениям для начальных значений производных по времени от искомых функций, определяющих с учетом (8) распределения скоростей на “стартовом”

интервале времени,

<М, n , m

t = 0 0

dw 2, n , m ={ 0; n = 1,2,3,...;

dt t' = 0; [ Q m ; n = 0;

n , m = 0,1,2,....;

Q m = 2 K , I k ( m + 3 - k )( m + 2 - k №+3-k .

k = 1

Будем полагать, что начальное распределение скорости (10) в окрестности рассматриваемой точки таково, что не все значения Qm равняются нулю. Например, для часто встречающегося параболического профиля из (10) получаем

Q 0 = 4 K 0 U ‘ U 2 ; Q 1 = 8 KaU 22 ;

Q m ^ 0; m = 2,3,......

Исключение составляют такие рассматриваемые точки, в окрестности которых начальный профиль описывается линейной функцией.

Таким образом, если для рассматриваемого начального профиля скорости хотя бы отдельные Qm не равняются нулю, то производная по времени от поперечной составляющей скорости в начальный момент времени в окрестности изучаемой точки не будет тождественно равняться нулю.

Иначе говоря, при выполнении условия 1 1 21 > 1 2 n на “стартовом” временном интервале, непосредственно следующим за начальным моментом времени, в окрестности рассматриваемой точки будут “генерироваться” поперечные составляющие скорости, которые до этого здесь отсутствовали.

Если же начальное распределение скорости таково, что выполняется условие 1 1 21 < 1 2 n и К 0 = 0, то из (12) следует, что в начальный момент времени все производные обращаются в ноль. Это означает, что в такой ситуации не следует ожидать появлeния поперечной составляющей скорости.

Такое развитие поля скоростей для жидкости с реологической моделью (1) может интерпретироваться как начало перехода ламинарного режима течения в турбулентный.