Анализ общей политики отечественных предприятий в области стратегического управления человеческим капиталом

Автор: Ганина Светлана Александровна

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Раскрываются вопросы формирования и реализации политики отечественных предприятий по построению стратегии управления человеческим капиталом. Рассматривается образование как главный фактор качества человеческого капитала, а также один из базовых механизмов, повышающих стоимость человеческого капитала и эффективность его применения в организации. Особое внимание уделено переходу на двухуровневую систему образования и последствиям этого перехода для экономики Российской Федерации.

Человеческий капитал, стратегическое управление персоналом, инвестиции в человеческий капитал, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/148321597

IDR: 148321597 | УДК: 331:658 | DOI: 10.25586/RNU.V9276.21.03.P.062

Текст научной статьи Анализ общей политики отечественных предприятий в области стратегического управления человеческим капиталом

На специфику формирования актуальной модели рынка труда в России в большей степени оказывают влияние применяемые работодателями кадровые стратегии, то есть стратегии, которые должны увязать принципы стратегического управления персоналом организации (человеческими ресурсами) с жизненным циклом организации. При этом на кадровые стратегии могут влиять даже происходящие во внешней среде предприятия сезонные изменения, отражающиеся в итоге на результатах его деятельности. В таких условиях именно решения об использовании стратегии инвестирования в человеческий капитал,

Анализ общей политики отечественных предприятий...

Ганина Светлана Александровна кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Менеджмента» Российского нового университета. Сфера научных интересов: технологии управления и развития человеческого капитала на различных уровнях, управление качеством образования, управление интеллектуальным капиталом организации. Автор 100 опубликованных научных работ.

которые принимаются руководителями высшего звена управления, могут сгладить негативные явления, связанные с неэффективностью кадровой стратегии организации [1]. Проанализируем стратегические ориентации работодателей, связанные со стратегией инвестирования в человеческий капитал работников, и выявим факторы, которые оказывают влияние на рынке труда на кадровую политику промышленных предприятий.

На протяжении 2019 г. происходило усиление негативных тенденций в промышленности, которые заключались в снижении уровня загрузки производственных мощностей, а в период с марта по октябрь 2020 г. наблюдалась устойчивая отрицательная динамика по индексу предпринимательской уверенности [5]. По данным опроса Росстата в марте 2020 г., низкий уровень спроса на продукцию значительно ограничил возможности для дальнейшего развития ряда промышленных отраслей (машиностроительной, металлургической, химической и др.).

Почти четверть опрошенных отметили необходимость технологической модернизации производств, обуславливая это либо изношенностью, либо отсутствием некоторых видов оборудования [6]. Негативные тенденции к январю–февралю 2020 г. сказались на сокращении количества занятых в отраслях промышленности, при этом остается острая нехватка квалифицирован- ных работников. Хотя в динамике можно увидеть отрицательные изменения в экономическом положении промышленных предприятий, за период с 2016 по 2019 гг. были и положительные моменты, а именно смена кадровых стратегий в отношении: 1) политики найма работников; 2) программ финансирования образования.

Данные Всемирного Банка по организациям из 130 стран (в среднем) отражают эти тенденции: 46,1% предприятий внедряют программы формального обучения работников; 42,7% работников проходят обучение по программам дополнительного образования на рабочем месте (в предыдущие годы данный показатель находился на уровне 48–50%) (табл. 1.).

Ряд работодателей в металлургической и деревообрабатывающей отраслях, производстве электронных компонентов и др., отмечают несоответствие имеющейся на российском рынке труда рабочей силы требуемому уровню образования, что создает трудности для повышения эффективности бизнеса (табл. 2.). Острая нехватка квалифицированных работников (особенно в промышленности, строительстве и транспортной сфере) заставляет работодателей искать новые формы реализации кадрового менеджмента на предприятиях [3, 4].

Таким образом, можно диагностировать кадровый дефицит в отраслях промышленности, который вызван неудовлетворенно-

64 рынок труда и кадровая политика стью спроса на определенное качество человеческого капитала, что можно увидеть, анализируя данные по структуре выпускников среднего профессионального и высшего образования за последние десять лет. Общая тенденция к снижению количества студентов в профессиональных учебных заведениях как следствие демографического кризиса современности отражается на сокращении выпускников по специальностям, которые востребованы промышленностью. Активно происходит перераспределение трудовых ресурсов в сервисные сектора экономики, что, в частности, видно по количеству выпускаемых управленцев и экономистов, IT-специалистов (табл. 3).

Кадровый дефицит изменил подход к процедуре найма работников, особенно руководителей различного уровня, специалистов высшего уровня квалификации, а также квалифицированных рабочих, служащих и офисных работников. Приоритетными критериями отбора стали наличие диплома о высшем образовании, опыт работы от 1 года (с подтверждением записи в трудовой книжке), отзывы/рекоменда-ции с предыдущих мест работы. Особое внимание уделяется приложению к диплому, а именно к уровню полученных оценок, пройденным образовательным курсам, дисциплинам и форме обучения (очной, очно-заочной или заочной).

Принятые работники рассматриваются как особая категория, которая нуждается в адаптации и дополнительном обучении, чтобы соответствовать параметрам по степени накопления человеческого капитала. Российские работодатели стали осознавать необходимость такого подхода и чаще запускают программы по инвестированию в человеческий капитал вновь набранных сотрудников (как правило, в форме наставничества – прикрепляя новичка к опытно- му работнику без оплаты труда новичка). Изменения в инвестиционных стратегиях в первую очередь связаны с изменением структуры средств, которые направляются для обучения сотрудников, причем особую значимость приобретают дополнительно оплачиваемые формы обучения, в частности во внешних организациях. При этом временной период обучения работников остается стабильным: более половины из них получают возможность пройти краткосрочные формы обучения, но для различных категорий работников вероятность пройти обучение на предприятии неодинакова. Для специалистов высшей квалификации и служащих это программы повышения квалификации (с возможностью зарубежных стажировок), а для рабочих – краткосрочные курсы целевого назначения, наставничество или дополнительные программы профподготовки [2].

К основным побудительным причинам для инвестирования в человеческий капитал через обучение персонала на промышленных предприятиях относятся:

-

1) повышение эффективности труда (48% от всех предприятий);

-

2) технологическая модернизация производства (46% от всех предприятий) [7].

Для определения объема инвестиций предприятия в человеческий капитал используется показатель совокупности затрат на обучение одного работника. На российских предприятиях эти показатели гораздо меньше, чем в среднем по странам Европейского Союза (табл. 4.).

Важным аспектом в исследовании стратегий инвестирования промышленных предприятий в человеческий капитал является взаимодействие с разнообразными образовательными учреждениями, которые предлагают программы по дополнительному профессиональному образованию.

Анализ общей политики отечественных предприятий... 65

Таблица 1

Основные показатели (индикаторы) использования человеческого капитала промышленных предприятий в 2019 г. по данным Всемирного Банка [10]

|

Индикатор Всемирного Банка |

Россия |

Восточная Европа |

Все страны |

|

Организации, предлагающие формальное обучение сотрудников, % |

46,1 |

39,0 |

37,8 |

|

Доля работников, получающих формальное обучение сотрудников, % |

42,7 |

38,1 |

47,3 |

|

Доля неквалифицированных производственных рабочих, % |

23,0 |

25,0 |

29,9 |

|

Фирмы, определяющие отношения в трудовой сфере как главный фактор успеха бизнеса, % |

6,0 |

9,2 |

12,5 |

|

Фирмы, отмечающие наличие неадекватного уровня образования у рабочей силы как главный лимитирующий фактор, % |

25,4 |

22,8 |

27,7 |

|

Среднее число лет опыта работы у топ-менеджмента в отрасли |

14,7 |

15,9 |

16,5 |

Таблица 2

Доля российских организаций, отметивших наличие неадекватного уровня образования у рабочей силы по видам экономической деятельности в 2019 г., согласно сведениям Всемирного Банка [10]

|

Вид экономической деятельности |

Доля организаций, % |

|

Производство пищевых продуктов |

22,9 |

|

Металлургическое производство |

35,5 |

|

Производство машин и оборудования |

39,2 |

|

Строительство |

16,5 |

|

Химическое производство |

20,3 |

|

Производство электронных компонентов |

44,1 |

|

Транспорт |

22,0 |

|

Деревообработка |

42,7 |

Таблица 3

Структура выпускников вузов специальностей, показавших наибольший относительный или абсолютный прирост в численности в течение 2015–2018 гг. [8, 9]

|

Специальность |

Численность выпускников, тыс. чел. |

Прирост в 2018 г. к 2015 г., % |

|||

|

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

||

|

Информационная безопасность |

1,3 |

3,6 |

3,7 |

3,8 |

192,3 |

|

Сфера обслуживания |

6,3 |

14,3 |

15,5 |

15,9 |

152,4 |

|

Экономика и управление |

292,7 |

386,7 |

380,1 |

359,3 |

22,8 |

Рынок труда и кадровая политика

Таблица 4

Расходы на обучение сотрудников и участие в непрерывном образовании в России и Европейском Союзе [7]

|

Показатель обучения |

2017 г. |

2018 г. |

|

Доля компаний в России, осуществляющих расходы на оплату профессиональной подготовки, % |

62 |

63,4 |

|

Расходы на оплату профессиональной подготовки в расчете на одного сотрудника в России, руб. |

660 |

1852 |

|

– из них на промышленных предприятиях, руб. |

1402 |

1210 |

|

Расходы на оплату профессиональной подготовки, в расчете на одного сотрудника в Европейском Союзе, руб. |

– |

12 470 |

|

– из них на промышленных предприятиях, руб. |

– |

9890 |

|

Доля сотрудников, участвующих в непрерывном образовании на предприятиях, в Европейском Союзе, % (в скобках указано значение аналогичного показателя для промышленных предприятий) |

– |

34 (32) |

При этом используются такие формы сотрудничества с образовательными учреждениями, которые направлены не только на возможность привлечения выпускников вузов, но и на обмен продуцируемыми интеллектуальными ресурсами. Исследования показывают, что по эффективности обучения работников именно вузовская система обеспечивает более высокие показатели в плане результатов, доступности по взаимодействию, стоимости образовательных услуг, чем разнообразные курсы по обучению персонала и/или консалтинговые компании.

Также для формирования и реализации инновационной кадровой политики, основанной на прямом взаимодействии с учреждениями образования, важное значение имеет наличие на предприятии специальных кадровых подразделений, которые должны заниматься вопросами развития человеческого капитала работников. 65% промышленных предприятий, многие из которых являются крупными и успешными, имеют кадровые структуры, занимаю- щиеся подготовкой планов по повышению квалификации работников, выбору образовательных программ, распределению бюджета между различными формами обучения персонала. Примерно 70% предприятий систематически реализуют планы по профессиональной подготовке работников с обязательной оценкой уровня полученных знаний и отдачи от них после профессиональной подготовки.

Образование, как уже было отмечено ранее, является главным фактором экономического роста, а также фактором геополитической стабильности, следовательно, при анализе состояния человеческого капитала важно учитывать тенденции развития системы российского высшего образования. Реформирование системы профессионального образования в России происходит на национальном уровне в течение последних лет, и эффективность от реформ напрямую влияет на качественные изменения, происходящие на рынке труда, и активно воздействует на экономический рост. Именно системе высшего

Анализ общей политики отечественных предприятий...

образования при реализации технологической модернизации на предприятиях отводится особая роль. Учитывая, что на нее влияют изменения, происходящие на мировом уровне, международная интеграция систем образования, ориентированная на создание лучших условий для воспроизводства человеческого капитала, и сопоставимость результатов, меняется и облик современных высших учебных заведений, которые становятся инновационными образовательными центрами, осуществляющими масштабные исследования, источниками воспроизводства новых знаний.

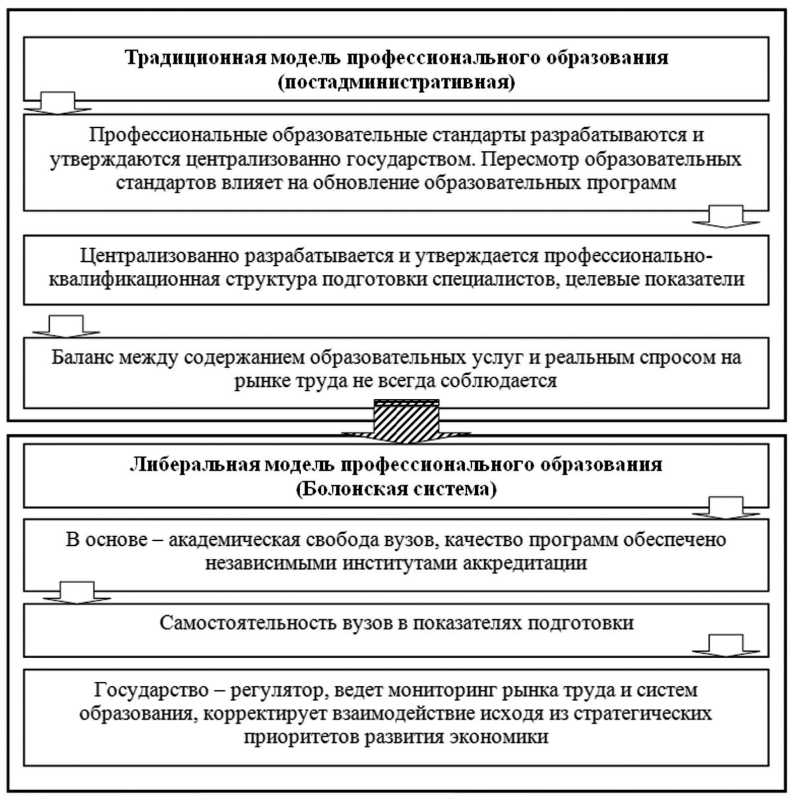

Переход системы высшего образования в России от традиционной модели образования к инновационной, инициированный Болонским процессом (Болонская декларация 1999 г.), заключающимся в концептуальной трансформации национальной образовательной системы, создает ряд противоречий. При традиционной системе образования основным регулирующим институтом всех элементов системы является государство, а при инновационной (либеральной) таким регулятором должен выступать рынок труда, диктующий свои условия к воспроизводству человеческого капитала (рис.).

Модели профессионального образования для формирования человеческого капитала

68 р ынок труда и кадровая политика

При этом, реализуя либеральную систему образования, университеты должны напрямую включаться в сферу стратегических приоритетов компаний, осуществляя активные формы сотрудничества в рамках прямых научно-исследовательских проектов.

По-прежнему отсутствуют полноценные данные по результатам присоединения России к Болонскому процессу в 2003 г., а именно о том, какие процессы произошли на рынке труда в связи с реформой образования, каковы ее долгосрочные последствия в направлении накопления человеческого капитала на общенациональном уровне.

Болонская система образования (двухуровневая система: бакалавриат и магистратура), как считают эксперты, в большей степени отвечает требованиям современной экономики, ускоряя оборот человеческого капитала и сокращая период обучения профессиональной деятельности. В то же время исследования показали, что двухуровневая система при оценке кадровыми службами дипломов выпускников воспринимается неоднозначно, так как дипломы бакалавров не рассматриваются как полноценные документы о высшей образовании либо недооцениваются.

Соответственно, Болонская система внесла кардинальные изменения в методологию высшего образования, включая в состав планирования образовательного процесса целевые показатели и результаты обучения в рамках компетентностного подхода. Компетенции – это ключ к формированию связей между профессиональными стандартами на предприятиях, образовательными стандартами и требованиями к качеству человеческого капитала. Данный подход рассматривается как инновационная образовательная система, учитывающая актуальные потребности производства в новых знаниях в условиях нарастающей глобализации экономики.

Формирование ключевых компетентностей у обучающихся происходит в рамках гибких программ, которые взаимосвязаны в общую систему знаний, и отвечают конкретным потребностям предприятий различных отраслей, а также целям национальной экономики. Меняется и функциональность самого преподавательского состава, который теперь не просто транслирует знания, а становится участником управления всего образовательного процесса, что создает возможность для проектирования и реализации самостоятельных работ студентов по изучаемым дисциплинам во время обучения, тем самым способствуя развитию и накоплению специального человеческого капитала.

В то же время новая модель, предполагающая внутреннюю согласованность результатов обучения, не так однозначно эффективна на практике, как в теории. Анализ реализации Болонского процесса в европейских странах показал более низкие показатели по конкурентоспособности выпускников на рынке труда, чем это было при традиционной модели образования. В Германии после введения Болонской системы количество выпускников, которые испытывали проблемы с трудоустройством, резко увеличилось, поэтому некоторые, не найдя в течение года работу, были вынуждены подумать о поступлении в магистратуру. Кроме того, реализуемая в рамках Болонской реформы прикладная форма бакалавриата привела к сокращению количества и продолжительности программ обучения из-за их несоответствия потребностям рынка труда. В целом, в течение девяти месяцев после окончания вузов вероятность трудоустройства выпускников в таких странах, как Германия, Словения, Италия и Австрия, снизилась. Например, в Австрии после окончания вуза срок поиска работы равнялся

Анализ общей политики отечественных предприятий...

4,9 месяца в среднем, тогда как у выпускников средних профессиональных образовательных учреждений (в Австрии – профессиональных школ) – всего 3,2 месяца.

В России ситуация обстоит следующим образом. Образование для многих в нашей стране является мотивирующим фактором, который впоследствии воспринимается как возможность изменить образ и качество жизни. При этом результаты исследований свидетельствуют о низком качестве предоставляемых профессиональными образовательными заведениями образовательных услуг, что увеличивает срок поиска работы молодыми специалистами в гораздо большей степени, чем в развитых странах, и оттягивает период получения ими полноценной отдачи от полученного образования. При этом наличие профессионального диплома не предоставляет никаких гарантий на рынке труда, то есть человеческий капитал для большинства занятых в экономике по-прежнему не востребован в необходимых масштабах. И хотя число работодателей, нанимающих молодых выпускников со степенью бакалавра и магистра, сейчас возросло, больше половины из них не видят разницы в профессиональной подготовке выпускников. Это подтверждает низкую эффективность индивидуального инвестирования в человеческий капитал самого обучающегося на второй ступени высшего образования (магистратура), что в результате может привести к обесцениванию такого уровня образования и оттоку обучающихся, а также к снижению показателя накопленных лет формального образования. Следовательно, работодатели будут вынуждены самостоятельно заниматься формированием необходимых работникам профессиональных компетенций или прибегать к услугам внешних образовательных организаций для разработки программ повышения квалификации.

Таким образом, обобщенная оценка влияния изменений в системе высшего образования на качество человеческого капитала с точки зрения его способности к полному удовлетворению потребности технологической модернизации производства, а также на его перспективное состояние с экономической точки зрения – весьма неоднозначная задача. Снижение у работодателей интереса к происходящим изменениям в профессиональном образовании показывает важность решения для них других задач, первая из которых заключается в потребности выжить в условиях нестабильной, изменяющейся экономической среды, связанной не только с действием финансовых кризисов и пандемии, но и с глобальными изменениями и цифровизацией.

Список литературы Анализ общей политики отечественных предприятий в области стратегического управления человеческим капиталом

- Алпеева Е.А., Ушенко А.А. Формирование кадров для инновационно-цифровой экономики // Глобальный научный потенциал. 2019. № 4. С. 154-158.

- Вовлеченность взрослого населения России в непрерывное образование: масштабы, мотивы и планы участия, причины неучастия // Мониторинг экономики образования. 2018. № 8. 7 с. URL: https://memo.hse.ru/data/2018/04/03/1164822100/iam_8_2018(74).pdf (дата обращения: 08.05.2021).

- Годовой отчет 2018. Инновационное лидерство: утв. советом директором публичного акционерного общества "Трубная металлургическая компания" 25 апреля 2019 г. (протокол № 23 от 29 апреля 2019 г.). URL: http://report2018.tmk-group.ru/ (дата обращения: 19.05.2021).

- Годовой отчет ПАО "УралКалий" за 2018 г. / Деловой экспресс. URL: https://dex.ru/uralkaliy-godovoy-otchet-2018 (дата обращения: 08.05.2021).

- Мальцева В.А., Розенфельд Н.Я. Изменение спроса на навыки работников и обучение в условиях пандемии: обзор международных практик // Мониторинг экономики образования. 2020. № 40. 9 с. URL: https://www.hse.ru/data/2020/12/15/1358038721/release_40_2020.pdf (дата обращения: 08.05.2021).

- Международный опыт цифровой трансформации электроэнергетики: Доклад на стратегической сессии Ассоциации организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика". Москва, май 2020 г. / Ассоциация "Цифровая энергетика". URL: https://www.digital-energy.ru/wp-content/uploads/2020/06/doklad-rb-1.pdf (дата обращения: 30.05.2021).

- Промышленное производство в России. 2019: Статистический сб. Росстат. М., 2019. 286 c.

- Российский статистический ежегодник. 2018: Статистический сб. Росстат. М., 2018. 694 с.

- Российский статистический ежегодник. 2019: Статистический сб. Росстат. М., 2019. 708 с.

- Enterprise Surveys Indicators Data / World Bank Group - Official Website. URL: https://www.enterprisesurveys.org/en/data (дата обращения: 04.09.2020).