Анализ параметров модифицированной модели "Порочный круг бедности"

Автор: Кудрявцева Татьяна Юрьевна, Схведиани Анги Ерастиевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Мировая экономика

Статья в выпуске: 3 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Теоретическая часть исследования посвящена развитию концепции «порочный круг бедности». В качестве базы развития социально-экономической системы и, как следствие, повышения производительности труда авторы определяют ее способность разрабатывать и внедрять инновации. В качестве факторов, которые определяют наличие данной способности, рассматриваются уровень квалификации ученых, уровень квалификации работников, уровень развития производственной базы, размер покупательской способности населения, объем высокотехнологичного экспорта и уровень кооперации между основными участниками рыночных отношений. На основании анализа взаимодействия данных факторов авторами были предложены пути выхода из «порочного круга бедности». Полученная модель позволяет управлять производительностью труда в социально-экономических системах как итоговым индикатором, отражающим экономический рост. Аналитическая часть исследования построена на сравнительном анализе экономик России и развитых экономик по следующим параметрам: производительность труда, объемы валовых внутренних расходов на НИОКР, потребления, сбережений и высокотехнологичного экспорта. Данные параметры отражают состояние основных элементов «порочного круга бедности». В заключение отмечено, что показатели рассмотренных параметров не позволят России в кратко- и среднесрочной перспективе увеличить производительность труда и довести ее до уровня развитых стран. Сделан вывод о необходимости осуществления государственных инвестиций, государственной поддержки в формате выстраивания институциональной и физической инфраструктуры и привлечения иностранных инвестиций для развития экспортно-ориентированных высокотехнологичных секторов экономики и, как следствие, выхода из порочного круга бедности за счет создания основы для обеспечения долгосрочного экономического роста.

Порочный круг бедности, экономический рост, производительность труда, социально-экономическое развитие, ниокр

Короткий адрес: https://sciup.org/149130033

IDR: 149130033 | УДК: 338.1,330.5 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2018.3.11

Текст научной статьи Анализ параметров модифицированной модели "Порочный круг бедности"

DOI:

Цитирование. Кудрявцева Т. Ю., Схведиани А. Е. Анализ параметров модифицированной модели «порочный круг бедности» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 105–119. – DOI:

Вступление

Большинство развитых и развивающихся стран в контексте зарождения четвертой технологической революции борются за экономическое лидерство в мире. Разработка, внедрение и распространение технологий шестого технологического уклада, согласно прогнозам, значительно повысит производительность труда и сложность создаваемых товаров и услуг, что, в свою очередь, позволит странам-лидерам доминировать в мире в части производства и сбыта высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, развитие, освоение и внедрение высоких технологий шестого технологического уклада станет основой для достижения экономического роста в контексте новой системы организации мировой и региональных экономик.

В гонку за технико-экономическое лидерство в мире включилась и Россия. В настоящее время в Российской Федерации принята и реализуется «Стратегия инновацион- ного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Основная цель данной стратегии сформулирована следующим образом: перевод к 2020 г. экономики России на инновационный путь развития [6]. Таким образом, является актуальным рассмотрение элементов, лежащих в основании инновационного развития экономики [7], и определение уровня их развития относительно более развитых стран мира.

Таким образом, цель данного исследования состоит в проведении сравнительного анализа развития основных факторов, влияющих на экономический рост России и наиболее развитых экономик мира. Для достижения данной цели решены следующие задачи:

– рассмотрено понятие порочного круга бедности и его связь с инновационным развитием стран;

– предложена модель управления экономическим ростом социально-экономической системы, включающая порочный круг бедности и основные пути выхода из него;

– проведен сравнительный анализ состояния основных элементов предложенной модели на примере РФ и ряда наиболее развитых стран мира;

– определены перспективы инновационного развития экономики страны в рамках представленной модели и проведенного анализа.

1. Литературный обзор

В основе экономического роста и развития системы лежит ее способность разрабатывать и внедрять инновации, благодаря которым совершенствуется и оптимизируется производственный процесс, создаются новые востребованные на международном рынке продукты и отрасли, повышается уровень жизни населения. Наличие у макроэкономической системы данного свойства определяется способностью аккумулировать и направлять достаточное количество капитала на улучшение существующих или внедрение новых технологий. По замыслу данной идеи государство является не только источником финансового ресурса, но и регулятором институциональной системы, в рамках которой происходит взаимодействие между основными субъектами экономических отношений. В качестве центрального индикатора, который характеризует результат разработки и внедрения новых технологий, можно выделить производительность труда, которая включает в себя два компонента: уровень развития используемой технологии и уровень квалификации работника.

Таким образом, технический прогресс, который проявляется через инновации и квалификацию работников, является как причиной, так и следствием экономического роста [18]. При этом экономический рост, повышение квалификации работников и расширяющиеся возможности по автоматизации различных заданий приводят к сокращению занятости в отдельных секторах экономики и миграции невостребованной рабочей силы в новые растущие сектора экономики. К примеру, Д. Аутор (D. Autor) высказывает схожую точку зрения на данный процесс и утверждает, что автоматизация является как субститутом по отношению к рабочей силе, так и ее комплиментом. Именно это свойство автоматизации позволяет увеличивать объемы производства таким образом, чтобы увеличивалась потребность в труде (цит. по: [10]).

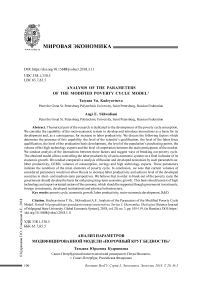

Таким образом, инновационное развитие зависит от качественного развития факторов, лежащих в основании экономики, а именно: используемых технологий и уровня знаний работников. Р. Нурске отмечал, что существует циклическая проблема формирования капитала в слаборазвитых странах через узость внутреннего рынка и дефицит ресурсов для модернизации. Так, причина низкого уровня сбережений населения – низкий уровень реальных доходов, который, в свою очередь, является отражением низкой производительности труда, причина которой – нехватка капитала как результат низкой способности к сбережению и отсутствия стимулов к инвестированию (см. рис. 1) [13].

Рис. 1. Порочный круг нехватки капитала Р. Нурске Примечание. Составлено авторами по: [5; 13].

В более широком смысле Б. Кналл отмечал, что отсталая экономика не может обеспечить развитие системы образования, что приводит к низкому уровню квалификации кадров в экономике, что, в свою очередь, является причиной низкой производительности труда. Таким образом, низкий темп роста производительности труда ведет к отсталости экономики [11].

При этом сами технологии, распространяясь в соответствии с законом Роджерса по S-образной кривой [2; 15; 17], постоянно усложняются. Так, если на 1–3-м технологических укладах доминировали отраслевые технологии и дисциплинарный, узкоотраслевой подход к проведению исследований (к примеру, текстильные технологии, технологии паровой энергетики), то уже на 4-м и 5-м технологических укладах преобладали преимущественно межотраслевые технологии и междисциплинарный подход к проведению исследований (средства связи, синтетические материалы, микроэлектроника, программное обеспечения для компьютеров и др.), а в рамках 6-го технологического уклада прогнозируют развитие надотраслевых технологий и мультидисциплинарного подхода к проведению исследований (наукоемкие суперкомпьютерные технологии, создание которых занимает десятки тысяч человеко-часов, нанотехнологии, NBIC-технологии, Industry 4.0 и др.) [1; 8].

При этом отмечают, что период, предшествующий широкому распространению и внедрению сложных технологии в современном мире, характеризуется повышенным уровнем кооперационных связей между участниками рынка в части проведения НИОКР. Коалиции и альянсы позволяют фирмам создавать и выстраивать основу для общих стандартов. Достигая соглашения по определенным стандартам, фирмы работают сообща с целью сокращения риска при инвестициях в конкретную технологию. Через активное совместное формирование технологической траектории компании увеличивают вероятность того, что отрасль выберет доминирующий дизайн, наиболее подходящий их собственным технологическим возможностям или позиционированию [8]. Кроме того, кооперация, как в форме стратегических альянсов, так и в форме инновационной сети, поддерживает развитие глобализации больше, чем традиционные соглашения (к примеру, слияния и поглощения), потому что они способны быстрее и гибче отвечать на неопределенность. В целом, кооперация снижает трудности, возникающие при попытке предвидеть, какая комбинация знаний, умений и ноу-хау будет необходима для создания комплексной инновации [12]. При этом отмечается, что каждая технология, лежащая в основе инновации, может иметь свою динамику развития [4] и относительно независимый уровень сетевого взаимодействия (см. таблицу) [16].

В случае, если данные процессы не работают, а уровень взаимодействия между компаниями для разработки и внедрения технологий 5-го и 6-го технологических укладов низкий, экономика страны может попасть в «порочный круг нищеты».

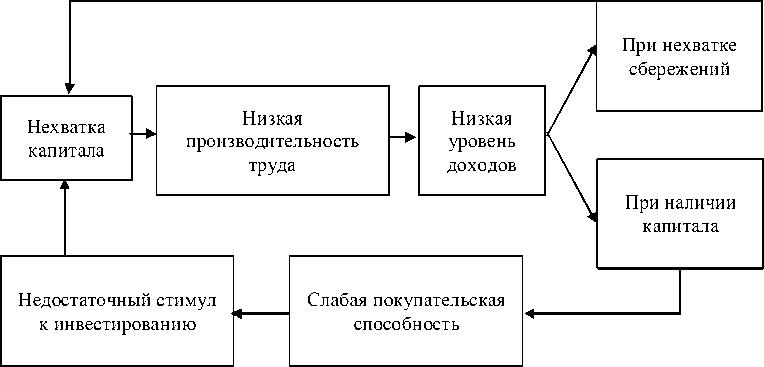

На основании проведенного анализа предлагается расширенная концепция экономического роста (см. рис. 2), основанная на идеях представителей кейсианской школы и современных особенностях развития инновационных экономических систем.

Особенностью данной модели является предложение путей выхода из порочного круга бедности путем осуществления государственных инвестиций, государственной поддержки в формате выстраивания институциональной и физической инфраструктуры и привлечения иностранных инвестиций в высокотехнологичные и экспортно-ориентированные сектора экономики. Также учтен фактор сетевого взаимодействия, который необходимо учитывать в условиях усложнения разрабатываемых и внедряемых технологий 6-го уклада / четвертой промышленной революции. Предложенные меры позволят создать основу для обеспечения долгосрочного экономического роста РФ.

-

2. Сравнительный анализ экономического развития РФ и стран-лидеров

В рамках данного подраздела будет проведен сравнительный анализ экономик России, Германии, Франции, Японии и США по таким параметрам, как производительность труда, объем валовых внутренних расходов на НИОКР, объемы потребления, сбережений и высокотехнологичного экспорта. Расчеты проведены на основании статистической информа- ции, представленной в работе «Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет» [3], а также на порталах: Global Finance [9], OECD data [14] and World Development Indicators [20].

Таблица

Влияние основных факторов на способность макроэкономической системы разрабатывать и внедрять инновации

|

Производственный персонал |

с высокой квалификацией может |

освоить и внедрить на производстве передовые технологии и средства производства |

|

с низкой квалификацией не может |

||

|

Ученые |

с высокой квалификацией способны |

создавать передовые технологии, которые могут стать основой для создания новых продуктов, технологий, бизнес-моделей и т. п. |

|

с низкой квалификацией не способны |

||

|

Производственная база |

находящаяся на высоком уровне развития способна |

обеспечить экономику как передовыми средствами производства, так и конкурентоспособной на мировом рынке продукцией, созданной в том числе с применением новейших технологий |

|

находящаяся на низком уровне развития не способна |

||

|

Покупательская способность |

находящаяся на высоком уровне, вследствие высокого реального дохода населения, |

позволяет компаниям аккумулировать достаточное количество капитала, необходимого для осуществления процесса инвестирования в обучение персонала, НИОКР, модернизацию производства и т.п. |

|

находящаяся на низком уровне, вследствие высокого реального дохода населения, не |

||

|

Объемвысокотехно-логичного экспорта |

находящийся на высоком уровне, вследствие высокой производительности труда, |

позволяет компаниям аккумулировать достаточное количество капитала, необходимого для осуществления процесса инвестирования в обучение персонала, НИОКР, модернизацию производства и т.п. |

|

находящийся на низком уровне, вследствие низкой производительности труда, не |

||

|

Уровень кооперации между основными участниками рыночных отношений |

находящийся на высоком уровне, позволяет |

сформировать общепринятый дизайн технологии, распределить риски инвестирования, получить синергетический эффект от мультипликации знаний |

|

находящийся на низком уровне, не позволяет |

Примечание. Составлено авторами.

Рис. 2. Модель управления экономическим ростом социально-экономической системы

Примечание. LP – labor productivity – производительность труда; Δ MRC – change in marginal costs – изменение предельных издержек; Δ MRLP – change in marginal labor productivity – изменение предельной производительности труда. Составлено авторами.

Выбор стран для сравнения обусловлен как ограничениями в информационной базе по рассматриваемым показателям, так и рядом причин, связанных с характеристиками выбранных стран. Так, США по состоянию на конец 2017 г. является самой большой развитой экономикой в мире с размером ВВП в 19,3 трлн долл. по ППС. Германия и Франция являются крупнейшими экономиками, входящими в Европейский союз, с размерами ВВП на конец 2017 г. в 4,1 и 2,9 трлн долл. по ППС соответственно. Япония является крупнейшей развитой экономикой азиатского региона, размер ВВП которой в 2017 г. составил 5,4 трлн долл. по ППС. Таким образом, сравнительный ретроспективный анализ России и стран-лидеров позволит определить основные различия в паттернах их развития и примерный уровень разрыва между ними по рассматриваемым показателям.

-

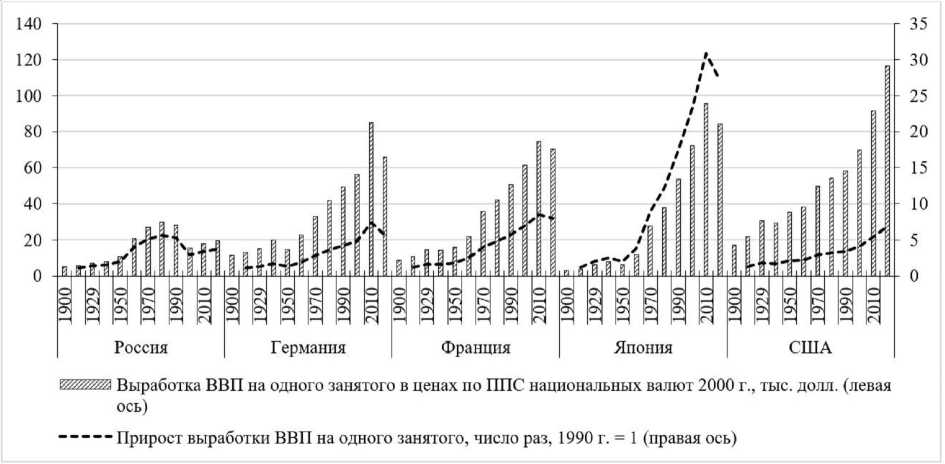

2.1. Анализ динамики изменения производительности труда в 1900–2017 годах

В качестве основных индикаторов экономического роста социально-экономической системы можно выделить: объем выпускаемого валового продукта в абсолютной вели- чине, объем выпускаемого валового продукта в расчете на 1 работника и объем выпускаемого валового продукта в расчете на 1 жителя. Для обеспечения сравниваемости показаний были рассчитаны реальные значения национальных валют указанных индикаторов в ценах 2000 г. в период с 1900 по 2017 г., которые были скорректированы по значению паритета покупательской способности двухтысячного года.

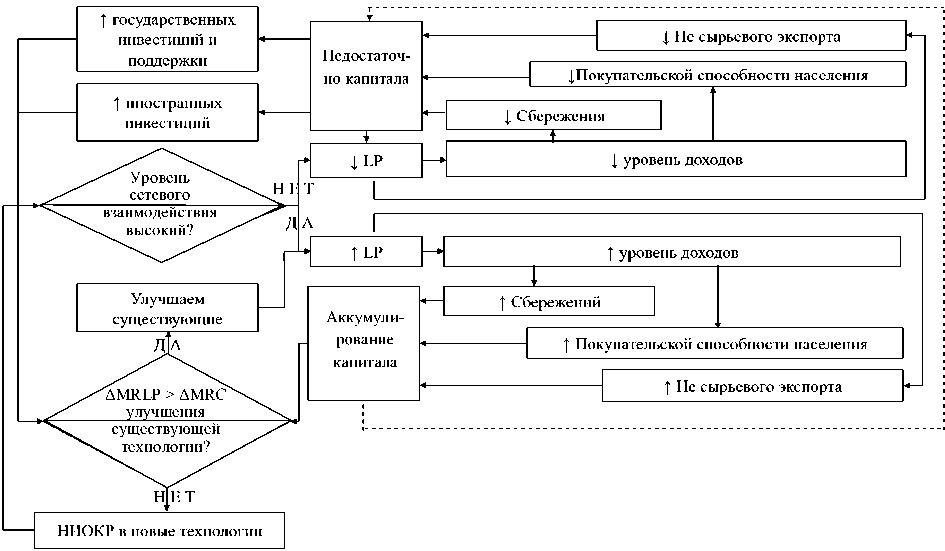

Объем выпускаемого валового продукта в абсолютной величине отражает рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства, и предназначенных для конечного потребления. Основной прирост ВВП России произошел в период с 1950 по 1980 г. (рис. 3) и достиг значения, когда происходило послевоенное восстановление и активное (преимущественно экстенсивное) развитие экономики СССР. В 1980 г. значение ВВП страны достигло значения в 1920 млрд долл. и было выше, чем в Германии (1 455 млрд долл.) и Франции (1 050 млрд долл.), но ниже, чем в Японии (2 100 млрд долл.) и в США (5 790 млрд долл.). В период с 1990 по

Рис. 3. Динамика изменения ВВП России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1900 по 2010 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

2000 г. прирост ВВП России значительно сократился вследствие кризиса 90-х годов. Последовавший восстановительный экономический рост, по данным за 2017 г., был недостаточным для восстановления докризисных объемов производства и достижения уровня развитых экономик мира.

Анализ исторических данных по выработке ВВП на одного рабочего и на одного жителя России дает нам еще несколько интересных выводов (рис. 4 и 5). Во-первых, несмотря на общий рост производимого в стране продукта, производительность труда в стране в поствоенные годы росла значительно медленнее, чем в развитых странах. Так, прирост ВВП на одного рабочего в период с 1950 по 1990 г. в России составил 17,2 тыс. долл., в Германии – 34,3 млрд долл., во Франции –

Рис. 4. Динамика изменения выработки ВВП на одного занятого в России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1900 по 2010 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

Рис. 5. Динамика изменения выработки ВВП в расчете на душу населения в России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1900 по 2010 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

34,8 млрд долл., в Японии – 47,5 млрд долл. и в США – 23 млрд долл. Изменение показателя «прирост ВВП на одного жителя» демонстрирует аналогичную динамику за указанный период. Так, в России прирост составил 8,7 млрд долл., в Германии – 16,6 млрд долл., во Фран-ции– 16,6 млрд долл., в Японии – 22,5 млрд долл., а в США – 16,1 млрд долл. Социально-экономической кризис 90-х гг. в России привел к увеличению разрыва по обоим параметрам. Так, выработка ВВП на одного рабочего и объем ВВП на одного жителя в РФ в 3–6 раз ниже, чем в рассматриваемых странах.

В целом, данный результат может свидетельствовать о том, что общая производительность экономики России значительно ниже, чем экономик взятых для сравнения стран. С одной стороны, это связано с относительно низким состоянием производственного контура страны, который в большей степени ориентирован на производство продукции, характерной для 4-го технологического уклада с применением технологий данного уклада. При этом, поскольку технологии 4-го экономического уклада достигли предела своего развития, а распространенность технологий 5-го уклада на данный момент небольшая, то темпы экономического роста в стране значительно ниже, чем в Германии, Франции, Японии и США.

-

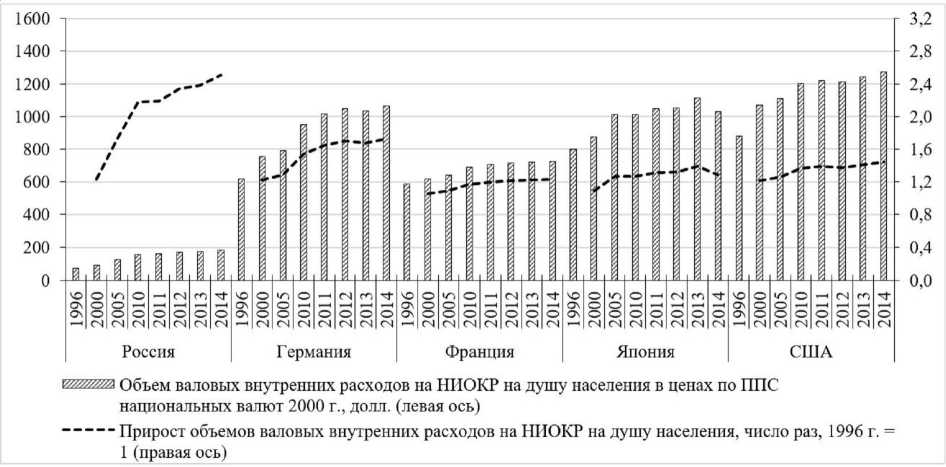

2.2. Анализ динамики изменения

Валовых внутренних инвестиций на НИОКР

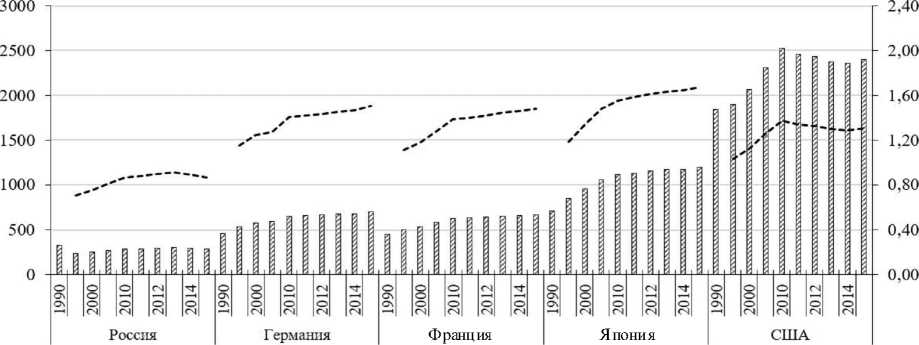

Инвестиции в рамках предложенной модели являются основным фактором, влияющим на производительность труда социальноэкономической системы. Так, недостаточный объем инвестиций приводит к снижению или отрицательным значениям прироста производительности труда, что, в свою очередь, негативно влияет на экономический рост. В этой связи сравним объемы валовых внутренних расходов на НИОКР с целью определения уровня инвестиционной интенсивности в России по сравнению со странами-лидерами в период с 1996 по 2014 год. Объем валовых внутренних расходов на НИОКР на душу населения в данном случае рассчитан в постоянных ценах 2005 г. (долл. США) и скорректирован по паритету покупательской способности (см. рис. 6–7).

Рис. 6. Динамика изменения объемов валовых внутренних расходов на НИОКР на душу населения в России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1996 по 2014 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

Рис. 7. Динамика изменения доли валовых внутренних расходов на НИОКР на душу населения в ВВП России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1996 по 2014 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

(см. рис. 6). При этом наименьшая доля валовых внутренних расходов на НИОКР в ВВП страны в 2014 г. также была в России и составила всего 1,19 %, тогда как во Франции она составила 2,26 %, в Германии 2,87 %, а в Японии 3,58 % (рис. 7).

Таким образом, низкая интенсивность инвестиций в НИОКР является одной из причин как низкой производительности труда в России, так и ее низкого прироста. Как следствие, для решения этой проблемы необходимо осуществление государственных инвестиций и привлечение иностранных инвестиций в ключевые (в том числе в экспортно-ориентированные и высокотехнологичные) сектора экономики.

-

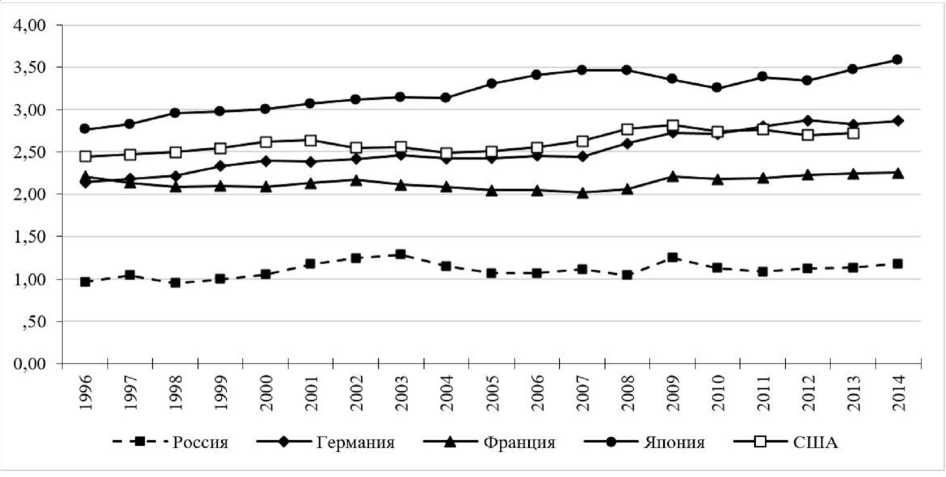

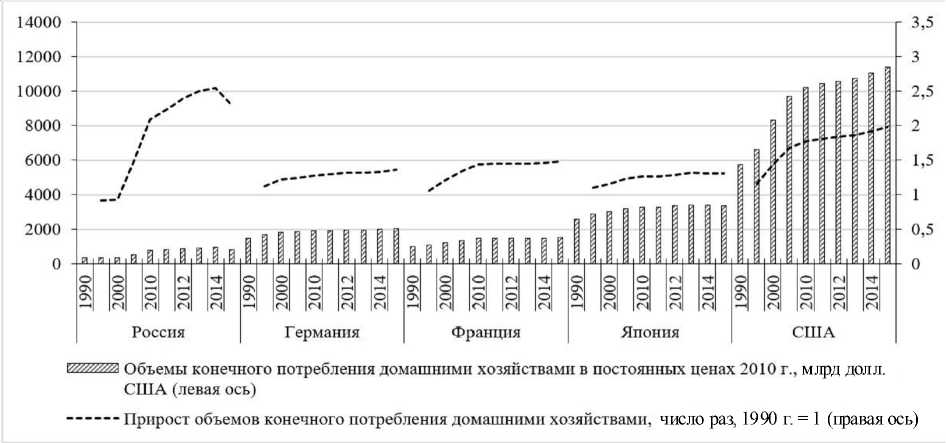

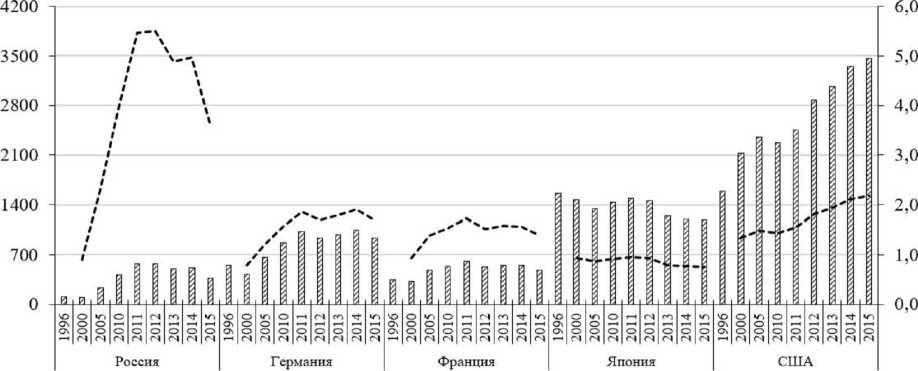

2.3. Анализ динамики изменения объемов потребления

Объем потребления в стране является одним из элементов, влияющих на производительность труда. Так, высокий объем потребления создает в стране предпосылки для осуществления инвестиций. В этой связи были рассмотрены объемы потребления в странах домохозяйствами и государством в период с 1990 по 2015 год. Данные величины представлены в постоянных ценах 2010 г. (млрд долл. США).

-

2.4. Анализ динамики изменения объемов сбережений

Как видно из рисунков 8 и 9, объем потребления в России ниже, чем в сравниваемых странах. Так, на 2015 г. объем потребления домашними хозяйствами в стране составил 864 млрд долл., что в 1,8 раз меньше, чем во Франции; в 2,4 раза, чем в Германии; в 4 раза, чем в Японии; и в 13,2 раза, чем в США. При этом объем потребления государства в России также ниже, чем в рассматриваемых странах. В 2015 г. в России он составил 285 млрд долл., что в 2,4 раза меньше, чем во Франции; в 2,5 раз, чем в Германии; в 4,2 раза, чем в Японии; и в 8,4 раза, чем в США.

Таким образом, величина внутреннего потребления в стране находится на сравнительно низком уровне, что не создает достаточных предпосылок и возможностей для осуществления достаточного для нивелирования разрыва в производительности труда и обеспечения более высоких темпов экономического роста объема инвестирования.

Важным элементом, который создает предпосылки для активизации инвестиционной активности предприятий в рамках предложенной системы управления производительнос-

Рис. 8. Динамика изменения объемов конечного потребления домохозяйств в России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1990 по 2015 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

Объемы конечного потребления государства в постоянных ценах 2010 г., млрд долл. США (левая ось)

Прирост объемов конечного потребления государства, число раз, 1990 г. = 1 (правая ось)

Рис. 9. Динамика изменения объемов конечного потребления государства в России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1990 по 2015 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

тью труда, является склонность населения к осуществлению сбережений. Высокий уровень сбережений позволяет банкам расширять предложение кредитного ресурса для предприятий, что стимулирует экономический рост. Объемы сбережений представлены в текущих ценах (млрд долл. США).

Рисунок 10 демонстрирует, что в период экономического роста в России уровень сбережений также рос, однако с замедлением темпов экономического роста также замедлился и даже сократился. На 2015 г. объем сбережений в российской экономике составлял 373 млрд долл., что в 1,3 раза меньше, чем во Франции; в 2,5 раз, чем в Германии; в 3,2 раза, чем в Японии; и в 9,3 раза, чем в США. Таким образом, можно отметить, что относительно низкий уровень сбережений в российской экономике также является фактором, сдерживающим рост производительности труда и, как следствие, экономики.

V//ZW///A Объем сбережений в текущих ценах, млрд долл. США (левая ось)

Прирост объемов сбережений в текущих ценах, число раз, 1996 г. = 1 (правая ось)

Рис. 10. Динамика изменения совокупного объема сбережений в России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1996 по 2015 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

-

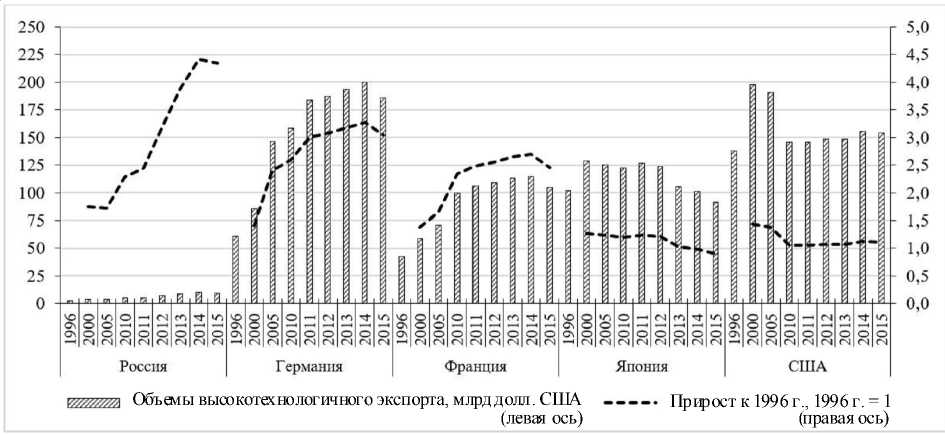

2.5. Анализ динамики изменения объемов высокотехнологичного экспорта

Высокотехнологичный экспорт является фактором, который, с одной стороны, характеризует способность макроэкономической системы производить конкурентоспособные на мировом рынке высокотехнологичные товары, а с другой – показывает, достаточны ли его объемы для выполнения функции по насыщению высокотехнологичных отраслей финансовым ресурсом, как и внутреннее потребление. Данные приведены в текущих ценах (млрд долл. США).

На рисунке 11 представлены данные по объемам высокотехнологичного экспорта. Так, на 2015 г. объем высокотехнологичного экспорта в РФ составил 9,7 млрд долл., что в 9,4 раза ниже, чем в Японии; в 10,8 раз, чем во Франции; в 15,9, чем в США; и в 19,1, чем в Германии.

Анализ этих данных позволяет сделать два вывода. Во-первых, Россия неконкурентноспособна на мировом уровне в части производства высокотехнологичной продукции. Это вызвано низким уровнем производительности труда, обусловленным влиянием вышеописанных факторов и преобладанием в российской экономике 4-го технологического ук- лада. Во-вторых, объем поступлений денежных средств в высокотехнологичные сектора экономики сравнительно небольшой, что не позволяет сделать вывод о возможности интенсивного экономического роста за счет их развития и распространения технологий нового уклада в смежные сектора. Как следствие, для поддержки экспортных высокотехнологичных секторов экономики необходимо не только привлекать иностранные и осуществлять государственные инвестиции, но и выстраивать институциональную и физическую инфраструктуру для их развития и повышения их конкурентоспособности.

Выводы

В ходе проведенного исследования была предложена и апробирована модель управления экономическим ростом социально-экономической системы. В качестве объекта управления предлагается использовать производительность труда. Данный индикатор является параметром, отражающим, с одной стороны, уровень развития факторов производства, а с другой – эффективность функционирования социально-экономической системы.

В рамках предложенной модели было проведено сравнение России, Германии, Фран-

Рис. 11. Динамика изменения объемов высокотехнологичного экспорта в России, Германии, Франции, Японии и США в период с 1996 по 2015 г.

Примечание. Рассчитано и составлено по: [3; 9; 14; 20].

ции, Японии и США по таким параметрам, как производительность труда, объем валовых внутренних расходов на НИОКР, объемы потребления, сбережений и высокотехнологичного экспорта. По всем параметрам Россия демонстрирует значительное отставание от рассматриваемых стран. Это является следствием социально-экономического кризиса 90-х гг. и ориентацией экономики СССР на производство продукции военно-промышленного комплекса, что привело к преимущественному развитию в России на сегодняшний день отраслей и технологий 4-го технологического уклада. Текущие объемы рассмотренных параметров не позволят России в кратко- и среднесрочной перспективе увеличить производительность труда и довести ее до уровня развитых стран. Это связано как с уже закрепившейся системой разделения труда и отраслевой специализацией в мировой экономике, так и с необходимостью преодоления серьезного технико-технологического барьера в части разработки, освоения и внедрения новых производственных технологий. Таким образом, в соответствии с предложенной моделью управления экономическим ростом социально-экономической системы необходимо осуществление государственных инвестиций, государственной поддержки в формате выстраивания институциональной и физической инфраструктуры и привлечение иностранных инвестиций для развития экспортно-ориентированных высокотехнологичных секторов экономики и, как следствие, выхода из порочного круга бедности за счет создания основы для обеспечения долгосрочного экономического роста.

Список литературы Анализ параметров модифицированной модели "Порочный круг бедности"

- Акаев, А. А. Конвергентные ИКТ как ключевой фактор технического прогресса на ближайшие десятилетия и их влияние на мировое экономическое развитие/А. А. Акаев, А. И. Рудской//International Journal of Open Information Technologies. -2017. -Т. 5, №. 1. -С. 1-18.

- Лебедев, О. Т. Комплексное влияние технологии как системного фактора на развитие всеобщих форм производства и разделение труда/О. Т. Лебедев, Д. Г. Родионов, Т. В. Мокеева//Экономика и предпринимательство. -2016. -№ 12-2. -С. 53-59.

- Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет/под ред. И. С. Королева. -М: ЮристЪ, 2003. -604 с.

- Негашев, Д. С. Общая концепция оценки и сравнения инновационных методов и механизмов управления продуктовыми и технологическими инновациями/Д. С. Негашев, Д. Г. Родионов, Д. В. Гильманов//Экономика и предпринимательство. -2016. -№ 12-3. -С. 760-766.

- Нуреев, Р. М. Экономика развития: модели становления и модернизации рыночной экономики/Р. М. Нуреев. -М.: Норма, 2008. -237 с.

- Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.». -Электрон. текстовые дан. -, 2011. -Доступ из СПС «КонсультантПлюс». -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/(дата обращения: 20.02.2018). -Загл. с экрана.

- Родионов, Д. Г. Зарубежный опыт использования форсайт-проектов в стратегическом развитии регионов/Д. Г. Родионов, И. А. Рудская//Глобальный научный потенциал. -2016. -№. 9. -С. 93-100.

- Современное инженерное образование: учеб. пособие/А. И. Боровков . -СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. -80 с.