Анализ походки и кинематики коленного сустава до операции, через 6 и 18 месяцев после открытоугольной высокой тибиальной остеотомии

Автор: Призов А.П., Загородний Н.В., Востриков А.М., Скворцов Д.В., Айрапетов Г.А., Лазко Ф.Л., Ахпашев А.А., Алтухова А.В.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Корригирующая остеотомия коленного сустава используется как суставосберегающая операция при варусной деформации. Долгосрочные функциональные результаты ещё недостаточно хорошо изучены. Цель исследования заключалась в оценке отдалённых функциональных, клинических результатов и оценке биомеханики походки у пациентов через 6 и 18 месяцев после хирургической коррекции. Объект и методы. В исследование включено 20 пациентов с медиальным остеоартрозом коленного сустава 2–3 стадии и варусной деформацией более > 4º. Всего пациентам было проведено 21 оперативное вмешательство. Пациентам проводилась рентгенография нижних конечностей под нагрузкой, а оценка функции коленного сустава осуществлялась при помощи шкал KSS, KOOS и ВАШ. Биомеханические параметры ходьбы регистрировались с помощью инерциальной сенсорной системы в период до операции, через 6 и 18 месяцев после операции. Были проанализированы временные и кинематические параметры ходьбы. Результаты. Рентгенологические показатели продемонстрировали стабильную коррекцию варусной деформации. По шкалам KOOS, KS и ВАШ наблюдалось умеренное динамическое улучшение функции оперированного коленного сустава в период наблюдения до операции, через 6 и 18 месяцев после операции. Биомеханические показатели продемонстрировали улучшение функции коленного сустава в первые 6 месяцев после операции. Заключение. Таким образом, основные изменения в клиникофункциональном состоянии происходят в первые 6 месяцев после оперативного лечения. По данным исследования, в отдалённом периоде наблюдения выявлено умеренное клиническое улучшение, которое оценивалось по шкалам ВАШ, KOOS и KSS. Биомеханические изменения были незначительными.

Анализ походки, кинематика, коленный сустав, высокая тибиальная остеотомия, открытоугольная остеотомия, биомеханика, послеоперационный период, функциональные результаты, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/143184578

IDR: 143184578 | УДК: 616.728.3-089.844:612.766:616.71-007.24 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.3.CLIN.7

Текст научной статьи Анализ походки и кинематики коленного сустава до операции, через 6 и 18 месяцев после открытоугольной высокой тибиальной остеотомии

Остеоартрит (ОА) медиального отдела коленного сустава часто является следствием варусной деформации нижней конечности [1]. Варусная деформация (ВД) изменяет не только нагрузку на коленный сустав, но и биомеханику сустава [2].

Корригирующая остеотомия коленного сустава (КС) применяется в качестве суставосберегающей операции при варусной деформации [3, 4]. Одним из способов коррекции таких деформаций является открытоугоьлная высокая тибиальная остеотомия (ОУВТО). Основной целью корригирующей остеотомии является снятие нагрузки с поражённой медиальной части сустава путём коррекции оси конечности в сторону вальгусной деформации, тем самым восстанавливая нормальную биомеханику сустава [5–7]. Устранение чрезмерной медиальной нагрузки на коленный сустав уменьшает болевой синдром и замедляет прогрессирование ОА [8].

Актуальным является вопрос изменения биомеханики коленного сустава вследствие варусной деформации, а также после ОУВТО. Некоторые авторы указывают на отсутствие существенных изменений параметров походки через 12 месяцев после операции, хотя отмечают улучшение субъективной оценки по шкалам KOOS, WOMAC и Lysholm [9]. Другие регистрируют нормализацию некоторых параметров через 12 месяцев после операции, таких как скорость ходьбы, длина шага, амплитуда сгибания колена и момент сгибания колена. Варус-ный угол и приведение оперированного КС также уменьшаются [10]. Согласно Liu, X. и соавт. (2019), ОУВТО улучшает скорость ходьбы, длину шага, диапазон движений коленного сустава и приведение коленного сустава [11].

Согласно исследованию Bode G. и соавт., обнаружен положительный функциональный результат через 5 лет после хирургического лечения [12].

По результатам исследования Da Silva и соавт., боль, максимальная амплитуда сгибания коленного сустава, скорость ходьбы и момент приведения коленного сустава после ОУВТО являются ключевыми показателями эффективности [13]. В исследовании Da Cunha R.J., проведённом у пациентов с билатеральной варусной деформацией, после ОУВТО улучшаются биомеханические параметры ходьбы, в частности, уменьшается момент сил в КС во фронтальной плоскости [14]. Наше предыдущее исследование показало некоторые значительные изменения биомеханики походки и повлияло на кинематику КС в течение 6 месяцев после ОУВТО [15]. При этом в исследовании Liu X. и соавт. отмечается, что информации о биомеханических изменениях, происходящих в КС в результате развития остеоартрита и по- следующего хирургического лечения, недостаточно [11].

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить долгосрочные функциональные, клинические, рентгенологические исходы и биомеханику походки у пациентов после ОУВТО через 6 и 18 месяцев после операции.

Основная гипотеза исследования заключается в том, что основные функциональные изменения происходят в первые полгода после ОУВТО. В течение следующего года происходит дальнейшее восстановление функции суставов и ходьбы.

Объект и методы

В нашей работе представлено дальнейшее исследование группы пациентов с остеоартрозом коленного сустава 2 стадии с варусной деформацией, обследованных до хирургического лечения [16] и через 6 месяцев после него [15]. Здесь мы представляем функциональный результат лечения через 1,5 года после хирургической коррекции.

Исследование выполнено в соответствии с этическими принципами Хельсинкской декларации, с получением письменного информированного согласия субъекта, и одобрено Независимым междисциплинарным комитетом по этической экспертизе клинических испытаний (№ 6 от 07.04.2017 г.).

Исследование проводилось на базе ФНКЦ ФМБА России (г. Москва) и ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ». В исследование включено 25 пациентов, обследованных до операции, и 20 пациентов (9 мужчин и 11 женщин) (21 коленный сустав) с медиальным ОА коленного сустава и варусной деформацией вследствие внесуставной деформации большеберцовой кости более 4 степени. Всего пациентам была проведена 21 операция ОУВТО. Пять человек не смогли прийти на экспертизу. Демографические данные пациентов и средний индекс массы тела (ИМТ) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Демографические данные пациентов

Table 1. Demographic data of patients

|

Параметры |

До операции |

Через 6 месяцев |

Через 18 месяцев |

|

Количество |

25 |

20 |

20 |

|

Возраст, лет |

54,7 (39–66) |

55,8 (46–65) |

54,3 (39–65) |

|

Рост, см |

168 (153–183) |

162,1 (153–165) |

166,9 (153–183) |

|

Масса, кг |

86,9 (62–123) |

88,4 (68–104) |

87,1 (62–123) |

|

ИМТ, кг/м² |

31,34 (19,8–44,4) |

32,8 (25,2–34,4) |

30,8 (22,6–37,9) |

Критерии включения: деформация ≤14°, медиальный ОА 2–3 ст. по Kellgren&Lawrence без костного дефекта; хондромаляция медиального отдела КС по Outerbridge 2–4 ст.; угол между коленным, тазобедренным и голеностопным суставом (HKA angle) больше чем 4° и менее 14° варусной деформации; пациенты с умеренным или высоким уровнем физи- ческой активностью; индекс массы тела (ИМТ) менее чем 35 кг/м2; возраст пациентов от 30 до 70 лет; сгибание колена более чем на 90°; дефицит разгибания менее 10°; хъондромаляция латерального отдела коленного сустава и пателло-феморального сочленения не более 0–1 ст. по Outerbridge; изменения латерального мениска не более чем 2 ст. по Stoller; без нестабильности связок; неэффективность ранее применявшихся консервативных методов лечения; интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) ≥ 4.

Хирургическая техника

Операции проводились под спинальной анестезией. Первый этап включал в себя артроскопический лаваж и санацию КС. Использовали методику, описанную в исследовании [17], из косого разреза 5–6 см в проекции медиального мыщелка большеберцовой кости. Производился опил кости до латерального кортикального слоя, последний оставляли интактным. Зона остеотомии соответстветствовала размеру блока из трикальцийфосфата. После этого под контролем электронно-оптического преобразователя производилась фиксация зоны остеотомии при помощи фиксирующей пластины (Otis + SBM, France).

Если необходимо было выполнить дистальную остеотомию бедренной кости, то её делали в качестве первого этапа, чтобы избежать ошибок при коррекции механической оси конечности при процедуре, описанной в [18] с использованием системы фиксирующих пластин (DePuy Synthes Tomofix, США). У четырёх пациентов в исследовании была выраженная деформация, которая потребовала двухуровневой остеотомии.

Объединяя несколько разные группы пациентов в исследовании, мы руководствовались тем, что хирургические операции, несмотря на свою разницу, были, в первую очередь, направлены на восстановление оси конечности и снижение нагрузки на медиальный отдел коленного сустава, что является важным фактором, влияющим на стереотип походки. Подобный подход был описан в литературе [19].

Клиническая оценка

Телерентгенограммы были выполнены всем пациентам, вошедшим в исследование. Варусный угол измерялся по данным рентгеновских снимков и составил от 4° до 10,3° (среднее = 6,52°) [20].

Были рассчитаны основные механические углы: mLDFA (механический латеральный дистальный бедренный угол), MPTA (медиальный проксимальный большеберцовый угол) и бедренно-коленнолодыжечный индекс (БКЛИ) [20].

Оценка состояния коленного сустава проводилась с использованием оценочных шкал KSS (Knee Society Score) и KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) [21, 22]. Мы использовали KSS в двух частях: клинической (KSS 1) и функциональной

(KSS2). Болевой синдром оценивали с помощью визуальной аналоговой шкалы [23].

Анализ походки

Биомеханические параметры походки регистрировались с помощью инерциальной сенсорной системы (ООО «Неврокор», Москва). Было применено пять датчиков: на крестце, средней трети бедра и внешних лодыжках обеих ног. Оценка проводилась во время ходьбы по ровной поверхности (полу) в произвольном темпе. Тест длился от 30 до 60 секунд для захвата необходимого количества (20–30) циклов ходьбы для расчёта средних параметров с относительно небольшим стандартным отклонением. Из анализа были исключены дефектные шаги, упоры и повороты. Регистрировались временные и кинематические параметры. Кинематические параметры представляли собой амплитуды и фазы движений бедра и колена и измерялись в первичном направлении движения, т.е. в сагиттальной плоскости (сгибание-разгибание).

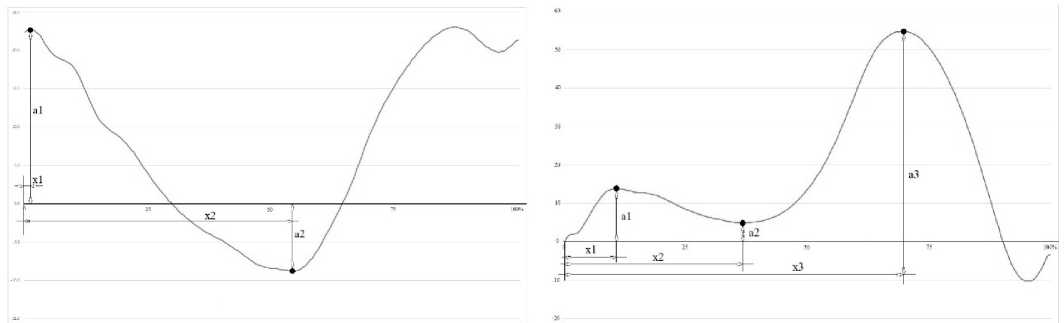

Для тазобедренного сустава мы регистрировали максимальную амплитуду сгибания в начале фазы ходьбы (a1, град.) и её фазу (x1, %), максимальную амплитуду разгибания в конце фазы ходьбы (a2, град.) и ее фазу (x2, %) (рис. 1).

Для коленного сустава мы измерили амплитуды и фазы первого сгибания (a1 и x1 соответственно), разгибания (a2 и x2 соответственно) и второго сгибания (в период качания) (a3 и x3 соответственно) (рис. 1).

Рисунок 1. Амплитуды (a) и фазы (x) на гониограммах бедра (левый график) и коленного сустава (правый график) Figure 1. Amplitudes (a) and phases (x) on hip goniograms (left graph) and knee joint (right graph)

Статистический анализ

Полученные данные были проанализированы с помощью ANOVA в программном обеспечении Statistica 12. Были рассчитаны медианы и квартили (25-й и 75-й процентили). Распределение данных отличалось от нормы, поэтому значимость оценивали с помощью непараметрического критерия Вил-коксона при p < 0,05. Аналогичные показатели сравнивались на момент предоперационного лечения и через 6 месяцев после него, через 6 и 18 месяцев после хирургического лечения. Для оценки асимметрии сравнивались одноименные параметры одной и другой конечности.

Результаты

Сравнительный анализ клинических и рентгенологических данных, полученных в двух временных точках, т.е. через 6 и 18 месяцев после операции, показывает достоверные различия по всем параметрам (p < 0,05). Все показатели умеренно улучшились, при этом наибольшие улучшения наблюдались по шкале ВАШ и по показателю дефицита разгибания коленного сустава. Отсутствие изменений MPTA и mLDFA свидетельствует о сохранении коррекции, достигнутой в результате операции. За этот период наблюдения значительно увеличилась амплитуда движений в прооперированном КС (p < 0,05), а также при сгибании и разгибании (табл. 2).

Изменения каждого параметра в динамике (до операции и в 6 месяцев, в 6 и 18 месяцев) статистически достоверны (р < 0,05). Таким образом, по мере возрастания времени от момента операции, по всем четырём параметрам имеются улучшения. Результаты биомеханических параметров представлены в таблицах 3–5.

Статистически значимых отличий одноимённых параметров конечностей обнаружено не было.

Через 6 месяцев после операции наблюдалось значительное увеличение амплитуды сгибания поражённой конечности в начале фазы стояния (а1) (р = 0,034) (табл. 4). Амплитуда разгибания бедра (а2) не претерпела существенных изменений.

Амплитуда движений тазобедренного сустава почти не изменились в период от 6 до 18 месяцев, за исключением улучшения фазы полного разгибания на пораженной стороне (x2).

Статистически значимую асимметрию до оперативного лечения имел только параметр а2 (разгибание). Амплитуды и фазы движений коленного сустава представлены в таблице 5.

Таблица 2. Клинические и рентгенологические данные через 6 и 18 месяцев после ОУВТО

Table 2. Clinical and x-ray data 6 and 18 months after HTO

|

Параметр |

До операции |

Через 6 месяцев |

Через 18 месяцев |

|

MPTA |

84,5° (80°–87,4°) |

91,3° (88,6°–95,1°) p < 0,001# |

91,3° (88,5°–95,4°) р = 0,82* |

|

mLDFA |

89,1° (85,9°–96°) |

88,5° (85,9°–91,0°) p < 0,001# |

88,5° (85,9°–91,0°) p = 0,149* |

|

Амплитуда сгибания |

116,6° (90°–130°) |

111,4° (80°–125°) p < 0,001# |

121,8° (100°–130°) p < 0,001* |

|

Дефицит разгибания |

2,7° (0°–10°) |

0,95° (0°–5°) p = 0,005# |

0,4° (0°–2,5°) p = 0,04* |

Примечание: # – отличие от значения до операции; * – разница с данными через 6 и 18 месяцев.

Таблица 3. Продолжительность цикла походки (ЦП) и момент начала движения противоположной ноги (ДПН) Table 3. Duration of the gait cycle and the moment when the movement of the opposite leg begins

|

Параметры |

До операции |

Через 6 месяцев |

Через 18 месяцев |

|||

|

интактная |

пораженная |

интактная |

пораженная |

интактная |

пораженная |

|

|

Цикл походки |

1,2 [1,1; 1,3] p = 0,846& |

1,2 [1,1; 1,3] |

1,2 [1,2; 1,3] p = 1# p = 1& |

1,2 [1,2; 1,3] p = 0,758# |

1,1 [1,1; 1,2] p = 0,002* p = 1& |

1,1 [1,1; 1,2] p = 0,002* |

|

Движение противоположной ноги |

49,8 [49,2; 50,3] p = 0,72& |

49,7 [49,3; 50,2] |

49,9 [49,4; 50,1] p = 0,956# p = 0,9& |

49,9 [49,6; 50,3] p = 0,522# |

49,7 [49,4; 50,4] p = 0,779* p = 0,516& |

49,9 [49,6; 50,3] p = 0,638* |

Примечание: # – разница с данными до операции; * – разница с данными за 6 и 18 месяцев; & – разница с коллатеральной (пораженной) конечностью.

Таблица 4. Амплитуда и фазы движения бедра Table 4. Amplitude and phases of hip movement

|

Параметр |

Перед операцией |

Через 6 месяцев |

Через 18 месяцев |

|||

|

интактная |

пораженная |

интактная |

пораженная |

интактная |

пораженная |

|

|

x1 |

3,8 [2,3; 5,7] p = 0,461& |

3,8 [2; 4,6] |

4,9 [2,4; 6,6] p = 0,659# p = 0,597& |

4,1 [3,3; 4,9] p = 0,066# |

4,6 [3,2; 6,3] p = 0,741* p = 0,338& |

4,2 [3; 4,8] p = 0,531* |

|

a1 |

19 [16,3; 24,1] p = 0,322& |

18,3 [16,3; 20] |

20 [17,2; 26,4] p = 0,825# p = 0,274& |

17,5 [16,2; 22,7] p = 0,034# |

23,6 [17,5; 26,5] p = 0,095* p = 0,237& |

21,8 [18,9; 24,4] p = 0,063* |

|

x2 |

58,3 [56,9; 60,8] p = 0,801& |

59,3 [56,9; 60,1] |

58,2 [56,2; 61,6] p = 0,834# p = 0,346& |

59 [57,6; 61,1] p = 0,170# |

57,5 [55,3; 60,1] p = 0,1* p = 0,125& |

58,3 [57,3; 60,1] p = 0,01* |

|

a2 |

–9,8 [–12,5; –8,8] p = 0,024& |

–13 [–14,9; –10] |

–11,4 [–13,4; –8,1] p = 0,326# p = 0,505& |

–11 [–13,2; –7,4] p = 0,061# |

–8,6 [–13,6; –6,9] p = 0,085* p = 0,345& |

–11,8 [–13,3; –6,8] p = 0,972* |

Примечание: # – разница с данными до операции; * – разница с данными за 6 и 18 месяцев; & – разница с коллатеральной (пораженной) конечностью.

Таблица 5. Амплитуда и фазы движений коленного сустава Table 5. Amplitude and phases of knee joint movements

|

Параметр |

Перед операцией |

Через 6 месяцев |

Через 18 месяцев |

|||

|

интактная |

пораженная |

интактная |

пораженная |

интактная |

пораженная |

|

|

x1 |

16 [14,5; 18,2] p = 1& |

16 [14,8; 18,3] |

16,8 [15,1; 18,8] p = 1# p = 0,92& |

16,8 [15,5; 18,9] p = 0,402# |

16,8 [14,3; 19,1] p = 0,709* p = 0,597& |

16,6 [13,8; 17,9] p = 0,151* |

|

a1 |

17,4 [13,7; 21,2] p = 0,056& |

14,4 [9; 19,13] |

16,9 [15; 26,3] p = 0,48# p = 0,014& |

13,1 [10,4; 19,2] p = 0,099# |

17,4 [12,2; 21,2] p = 0,099* p = 0,195& |

14,7 [10,4; 18,1] p = 0,867* |

|

x2 |

43,9 [42,4; 45,6] p = 0,318& |

41,7 [37,3; 46,2] |

42,9 [38,1; 46,8] p = 0,851# p = 0,116& |

39,9 [33,9; 43,8] p = 0,295# |

41,6 [38,8; 44,7] p = 0,526* p = 0,083& |

36,6 [32,6; 43,1] p = 0,867* |

|

a2 |

9 [5,8; 11,3] p = 0,93& |

8,9 [4; 12,1] |

9,8 [8,7; 11,9] p = 0,152# p = 0,458& |

9,6 [6,2; 12,1] p = 0,421# |

9,8 [8; 11] p = 0,889* p = 0,421& |

10,4 [8,7; 11,6] p = 0,313* |

|

х3 |

75,8 [74,9; 77,2] p = 0,461& |

75,6 [74,5; 76,3] |

75,5 [74,6; 77] p = 0,93# p = 0,385& |

75,3 [74,7; 76] p = 0,574# |

75,4 [73,1; 76] p = 0,016* p = 0,831& |

74,8 [73; 76,4] p = 0,113* |

|

а3 |

62 [57,7; 68,1] p = 0,985& |

64 [55,2; 69] |

66,1 [58,3; 71,4] p = 0,332# p = 0,91& |

66,9 [57,1; 70,2] p = 0,427# |

64 [53,9; 69,3] p = 0,52* p = 0,538& |

62,6 [60; 66,1] p = 0,566* |

Примечание: # – разница с данными до операции; * – разница с данными за 6 и 18 месяцев; & – разница с коллатеральной (пораженной) конечностью.

Полученные данные показывают, что функция коленных суставов через 6 месяцев после операции не имеет существенных отличий от таковой до операции. Более того, при сравнении значений в 6 и 18 месяцев также не получено статистически достоверных изменений.

Данные в таблице 5 демонстрируют интересную особенность функции КС. До операции функция обеих КС была симметричной. Мы не получили ни одного статистически достоверного отличия между одноименными параметрами. Через 6 месяцев после операции амплитуда первого сгибания (а1) в самом начале ЦП, когда вес тела трансформируется с одной конечности на другую, стала ниже, чем до операции. Таким образом, эта амплитуда стала асимметричной. Через полтора года после операции отличия статистически недостоверны. Таким образом, симметрия восстановилась. Среднее значение а1 восстановилось до значения до операции.

Обсуждение

Достигнутая хирургическая коррекция остаётся стабильной через 6 и 18 месяцев после оперативного лечения.

Оценка клинических результатов ОУВТО по шкалам KOOS, KSS 1, KSS 2 и ВАШ показала значительное улучшение функции оперированного КС в периоды до операции и до 6 месяцев после операции и от 6 до 18 месяцев после операции. Улучшения были отмечены по всем показателям, при этом наибольший результат был получен при оценке функции коленного сустава по шкале KSS2, которая за период наблюдения увеличилась на 16,6 балла. Показатели по шкалам KSS1 и KOOS также показали положительную динамику, хотя и не такую значительную, как через 6 месяцев. Эти данные свидетельствуют о том, что максимальное улучшение функции КС и уменьшение боли по шкале ВАШ наблюдалось в течение первых 6 месяцев после операции; однако функция КС продолжала восстанавливаться, хотя и медленнее, в течение периода от 6 до 18 месяцев после операции. Аналогичные результаты, основанные на подсчёте баллов, описаны в статьях [22, 24].

В исследованиях Keyt L.K. и соавт., Thompson K. и соавт., Sawaguchi и соавт. оценивались результаты остеотомий, корректирующих вальгусную деформацию, через 24 месяца после операции [26–28]. Хотя период наблюдения в этих исследованиях был более длительным, чем в нашем, результаты сопоставимы с точки зрения оценки клинических результатов при помощи оценочных шкал и оценки болевого синдрома по шкале ВАШ. В работе Lawrence и соавт. аналогичные результаты были получены через 12 месяцев после операции; они также обнару- жили незначительное уменьшение амплитуды движений через 10 лет после операции [28].

Таким образом, долгосрочные клинические результаты нашего исследования соотносятся с результатами других авторов [24–29]. Прежде всего, они включают уменьшение боли по шкале ВАШ и улучшение функции КС по шкале KOOS и KSS через 6 и 18 месяцев после ОУВТО.

Главный результат биомеханической части исследования в том, что функция КС, как и функция ходьбы, почти не изменяется ни через 6, ни через 18 месяцев после операции.

Незначительное сокращение продолжительности цикла походки через 18 месяцев после операции, наряду с неизменной амплитудой движений в тазобедренном и коленном суставах, позволяет предположить, что скорость ходьбы может быть увеличена. Исследование Morin и соавт. показало, что ключевые пространственно-временные параметры походки оставались неизменными через год после операции по коррекции, но данных о кинематике сустава не было [9]. Другое исследование, проведённое в 2017 году van Egmond N. и соавт., также подтвердило отсутствие изменений пространственно-временных параметров через год после операции по сравнению с дооперационным периодом [30]. Однако кинематика оперированного КС показала снижение амплитуды первого сгибания через 6 месяцев (обозначено здесь как a1) и амплитуды разгибания (a2), в то время как амплитуда размашистого сгибания (a3) осталась прежней. В работе van Egmond N. и соавт. (2017) через 12 месяцев после операции было отмечено некоторое ухудшение функции оперированного КС по сравнению с до-операционным периодом [30]. Кроме того, в течение следующих 12 месяцев произошли некоторые незначительные улучшения. Эти результаты согласуются с исследованием Lind M. и соавт. (2013), в котором сообщается об аналогичных изменениях в кинематике оперированного колена через 12 месяцев после операции [10].

В нашем исследовании мы обнаружили, что за 6 месяцев после операции коленный сустав ещё не успевает восстановиться. Его функция остаётся незначительно асимметричной за счёт снижения амплитуды а1. В последующий год эта амплитуда возрастает до предоперационной.

В то время как клинические данные демонстрируют очевидное улучшение ряда клинических параметров, биомеханические данные свидетельствуют лишь о незначительных, хотя и положительных функциональных изменениях.

Таким образом, мы можем наблюдать некоторую разницу в оценке динамики восстановления, основанной на клинических и биомеханических показателях. В то время как клинические показатели про- демонстрировали значительное улучшение, анализ походки и кинематики КС не выявил практически никаких изменений за период наблюдения. Поскольку отмеченное улучшение было в целом основано на субъективных оценках (ВАШ, KOOS и KSS2), полученных самими пациентами, это в основном можно объяснить значительным психологическим улучшением и повышением переносимости нагрузки на оперированную конечность, а не каким-либо клиническим (объективным) улучшением. При оценке по KSS1 улучшение было в основном связано с увеличением амплитуды сгибания в положении лёжа. Гипотеза исследования не подтвердилась. Функциональные биомеханические параметры остаются практически неизменными после ОУВТО.

Данное исследование имеет определённые ограничения. Индивидуальные отличия, которые имеют пациенты, намного сильнее сказываются на значении биомеханических параметров, которые более чувствительны к нюансам функционального состояния. По этой причине индивидуальная вариабельность функционального результата оперативного лечения оказалась достаточно высока. Период восстановления (реабилитации), несмотря на единый подход, имел индивидуальные отличия. У нас не отмечено послеоперационных осложнений, но количество и качество восстановительного лечения имело индивидуальную вариабельность. Технически не представлялось возможным обеспечить всех пациентов реабилитацией по единому стандарту.

Также в нашем исследовании одним из ограничивающих моментов являлось отсутствие оценки функционального состояния и степени ОА контрлатерального КС.

Исследование позволяет предположить, что биомеханический анализ походки в будущем должен занимать более существенную роль в рутинном клиническом исследовании пациентов как до операции, так и особенно в первые месяцы реабилитации.

Заключение

Согласно данным исследования, в отдалённом периоде наблюдения отмечалось умеренное клиническое улучшение по оценке ВАШ, KOOS и KSS. Биомеханические изменения были незначительными и проявлялись в уменьшении продолжительности цикла походки, что косвенно указывает на увеличение скорости ходьбы. Таким образом, мы получили несоответствие между динамикой клинических и биомеханических параметров. Клинические параметры продолжают улучшаться через полгода после оперативного лечения, в то время, как функциональные биомеханические параметры остаются почти неизменными весь период наблюдения.

Отмеченные изменения биомеханики ходьбы дают возможность предположить, что в первые 6 месяцев пациенты нуждаются в более интенсивной реабилитации с контролем биомеханических параметров.