Анализ послеоперационных осложнений при протезировании трахеи лавсановым протезом

Автор: Горяинов Д.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 2 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить в эксперименте характер осложнений (со стороны протеза, трахеи и легких) при протезировании трахеи лавсановым протезом. Материал и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 27 беспородных собаках, разделенных на группы: в первой группе лавсановым протезом замещали дефект трахеи 1x1 см (п=9), во второй группе замещали дефект хрящевых полуколец трахеи 4>Objective: to study the nature of the complications in the experiment (in prosthesis concerning trachea and lungs) in lavsan tracheal prosthesis. Materials and methods: An experimental study was carried out on 27 mongrel dogs, divided into groups: the first group was replaced with lavsan prosthesis of 1h1sm tracheal defect (n = 9); in the second group cartilage defect of half-rings of the trachea 4 * 1,5 cm (n = 9) was replaced; in the third group circular tracheal defect was replaced with removing of three half-rings (1.5 cm) (n = 9). The dynamics of change in clinic in animals after surgery was evaluated. All the animals were performed in the dynamics tracheoscopy At autopsy after the period of 2, 4 and 8 weeks changes in the nature of tracheal prostheses and lungs were evaluated. Results: In all the animals of the first group there were no postoperative complications, the prosthesis was covered with mucous from the lumen of the trachea, lung lesions were not observed. Animals of the second and the third group were observed. Coughing on the second day after surgery, the prosthesis deformity of varying severity, lung lesions typical to pneumonia were revealed. Conclusion: Lavsan tracheal prosthesis is acceptable only if it has small defects.

Лавсановый протез, трахея

Короткий адрес: https://sciup.org/14917730

IDR: 14917730

Текст научной статьи Анализ послеоперационных осложнений при протезировании трахеи лавсановым протезом

1 Введение. Разработка реконструктивно-пластических операций на трахеобронхиальном дереве является актуальным вопросом современной легочной хирургии [1–4]. Наиболее сложной проблемой этого раздела хирургии является протезирование трахеи, в связи с отсутствием протеза, отвечающего следующим требованиям: вживляемость в ткани реципиента в условиях инфицированной среды; эпителизация со стороны просвета; отсутствие аллергических реакций, злокачественного роста или образования грануляций или гранулем; адекватная каркасность протеза; быстрое изготовление во время операции для восполнения любого имеющегося дефекта [5–8].

Цель : клинически изучить в эксперименте характер осложнений при протезировании трахеи лавсановым протезом.

Материал и методы. Техника операции по протезированию дефектов трахеи различного объема лавсановым протезом отработана на 18 органокомплексах трахеи, взятых у человека и беспородных собак.

Экспериментальное исследование выполнено на 27 беспородных собаках массой 10–15 кг согласно стандартам Этического комитета и принципам Хельсинской декларации. Распределение животных по сериям представлено в табл. 1.

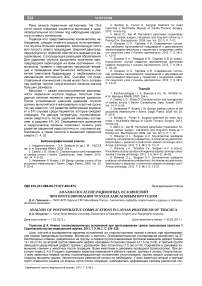

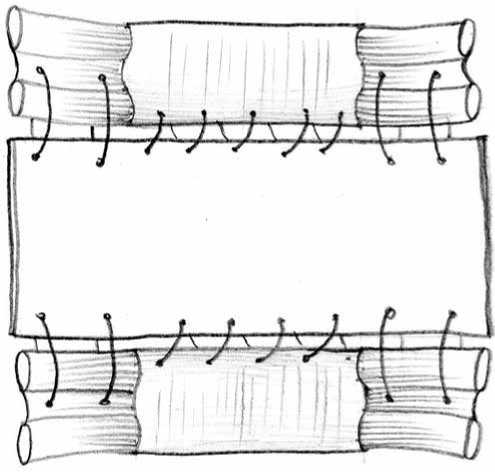

Нами выполнены три серии опытов. В первой серии моделировали окончатый дефект хрящевой части трахеи (1×1 см) с последующим протезиро-

Рис. 1. Протезирование окончатого дефекта трахеи лавсановым протезом ванием лавсановым протезом, протез подшивали простыми узловыми швами через кольцевидную связку (рис. 1).

Таблица 1

Распределение животных по сериям экспериментов и срокам наблюдения

|

Наименование серии экспериментов |

Количество животных |

Сроки наблюдения (недели) |

||

|

2 |

4 |

8 |

||

|

Окончатый дефект хрящевой части трахеи (1×1 см) с последующим протезированием лавсановым протезом (1-я серия) |

9 |

3 |

3 |

3 |

|

Дефект хрящевых полуколец трахеи (4×1,5 см) с дальнейшим протезированием лавсановым протезом (2-я серия) |

9 |

3 |

3 |

3 |

|

Циркулярный дефект трахеи (1,5 см) с последующим протезированием лавсановым протезом (3-я серия) |

9 |

3 |

3 |

3 |

|

Итого |

27 |

9 |

9 |

9 |

Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3

Тел.: (910) 313-35-69

а)

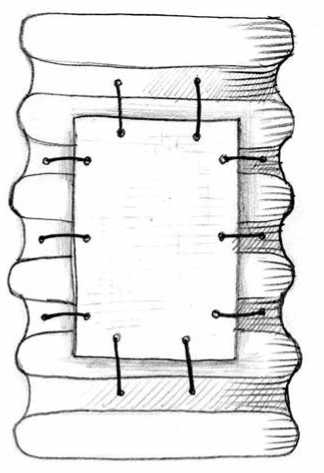

Рис. 2. Протезирование хрящевых полуколец трахеи лавсановым протезом: а) вид изнутри; б) вид снаружи

б)

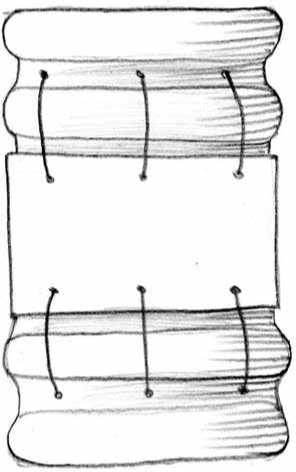

а)

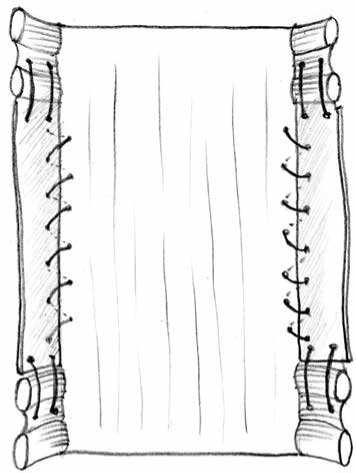

Рис. 3. Протезирование циркулярного дефекта трахеи лавсановым протезом: а) вид изнутри; б) вид снаружи

б)

Во второй серии моделировали дефект хрящевых полуколец трахеи (4×1,5 см) с сохранением мембранозной части. Лавсановый протез подшивали к мембранозной части трахеи обвивным непрерывным швом с обеих сторон и простыми узловыми швами к кольцевидной связке (рис. 2).

В третьей серии опытов моделировали циркулярный дефект трахеи с удалением трех полуколец (1,5 см). Лавсановый протез подшивали к мембранозной части проксимального и дистального конца трахеи обвивным непрерывным швом и простыми узловыми швами к кольцевидной связке (рис. 3).

После операции проводили динамическое наблюдение за животными. Всем животным выполня- ли трахеоскопию через 2, 4, 8 недель после операции.

Животных выводили из эксперимента методом передозировки эфира масочным способом через 2, 4 и 8 недель после операции.

Макроскопически оценивали проходимость протезированного участка трахеи, наличие слизистой со стороны просвета, наличие сужений, деформаций, разрастание рубцовой и грануляционной ткани, выраженность воспалительного процесса в области вмешательства, а также изменения со стороны легкого. Измеряли продольный и поперечный диаметр трахеи: выше, на уровне и ниже протезирования. Проводили гистологические исследования.

Анализ послеоперационных осложнений после протезирования трахеи

Таблица 2

|

Серия |

Кол-во животных (n) |

Летальность |

Послеоперационные осложнения (2–8 недель эксперимента) |

||||||

|

Кашель |

Гематома |

Серома |

Подкожная эмфизема |

Деформация протеза |

Абсцесс |

Стеноз |

|||

|

1-я серия |

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2-я серия |

9 |

0 |

9 |

0 |

0 |

0 |

9 |

0 |

0 |

|

3-я серия |

9 |

0 |

9 |

0 |

0 |

0 |

9 |

0 |

0 |

|

Итого |

27 |

0 |

18 (66,6%) |

0 |

0 |

0 |

18 (66,6%) |

0 |

0 |

Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и Biostatistica. Оценка достоверности различий между сравниваемыми статистическими выборками осуществлялась традиционным методом по критерию Стьюдента (t) и подтверждалась расчетом непараметрического критерия рангов (R) Вилкоксона — Уайта и критерия инверсий (U) Вилкоксона — Манна — Уитни.

Результаты. После операции все животные выжили. Со вторых-третьих суток собаки проявляли активность. Характер послеоперационных осложнений представлен в табл. 2.

У животных первой серии послеоперационный период протекал без осложнений, отсутствовал кашель. При трахеоскопии у всех животных к 14 суткам после операции наблюдали эпителизацию поверхности протеза. Деформации и сужения трахеи в области протезирования в ранние и отдаленные сроки отсутствовали. Размеры трахеи не изменялись.

У всех животных второй серии в послеоперационном периоде наблюдали кашель, у некоторых — нарушение дыхания. При трахеоскопии отмечали деформации стенки протеза. Наблюдали как расширения, так и сужения. Деформация протеза во всех опытах приводила к нарушению дыхания. Со стороны просвета трахеи протез покрывался слизью, эпи-телизации стенки трахеи к 8 неделям после операции не происходило.

У всех животных третьей серии в послеоперационном периоде также наблюдали кашель. При тра-хеоскопии отмечали деформации стенки протеза. Деформация протеза во всех опытах приводила к нарушению дыхания. В этой серии исследований со стороны просвета трахеи протез покрывался слизью, эпителизации стенки протеза к 8 неделям после операции также не происходило.

У всех животных второй и третьей серий на аутопсии через 2, 4, 8 недель после операции отмечали признаки пневмонии различной степени выраженности.

Обсуждение . Протезирование окончатого дефекта в трахее (1×1 см) лавсановым протезом сопровождается незначительными изменениями со стороны трахеи. Протез к 14 суткам покрыт слизистой со стороны просвета трахеи. Гистологические исследования легких в этой группе животных не выявили изменений.

Протезирование дефектов хрящевых полуколец и циркулярных дефектов, как показали наши исследования, сопровождается выраженными изменениями со стороны протеза, трахеи и легких. Так, у всех животных в послеоперационном периоде наблюдали кашель. При трахеоскопии наблюдали деформацию стенки протеза. При этом имели место сужения и расширения протеза, изменения продольного и поперечного размеров протеза, что приводило у животных к нарушению дыхания.

Со стороны легких гистологически отмечали признаки пневмонии различного объема.

У всех животных в ранние и поздние сроки поверхность протеза покрыта слизью. Со стороны просвета трахеи эпителизации не происходит даже к 8 неделям. Это связано с недостаточной его каркасно-стью, биосовместимостью, площадью протеза, анатомо-физиологическими особенностями трахеи.

Таким образом, наши исследования показали, что протезирование дефектов хрящевых полуколец и циркулярных дефектов является сложной и недостаточно решенной проблемой. Необходимы поиск и разработка новых современных материалов для создания протезов трахеи, а также поиск технологий протезирования.

Выводы:

-

1. Протезирование трахеи лавсановым протезом эффективно при закрытии окончатых дефектов малых размеров.

-

2. Протезирование хрящевой части и циркулярных дефектов трахеи лавсановыми протезами во всех случаях сопровождается его деформацией, отсутствием эпителизации поверхности протеза, развитием легочных осложнений.

-

3. Применение лавсанового протеза для восстановления стенки трахеи малоэффективно из-за недостаточной его каркасности и биосовместимости.

Список литературы Анализ послеоперационных осложнений при протезировании трахеи лавсановым протезом

- El Baz HN., Jensik R., Faber LR, Faro RS. One-lung high-frequency ventilation for tracheoplasty and bronchoplasty: a new technique//Ann. Thorac. Surg. 1982. № 34. P. 564-570

- Grillo H.C. Development of tracheal surgery: a historical review. Part 1: Techniques of tracheal surgery//Ann. Thorac. Surg. 2003. №75. P. 610-619

- Роль трахеобронхофиброскопии в диагностике и лечении стенозов трахеи/А. В. Миронов, М.М. Абакумов, В. И. Картавенко [и др.]//Груд, и серд.-сосуд, хирургия. 2002. № 1. С. 50-53

- Паршин В. Д. Хирургия Рубцовых стенозов трахеи. М., 2003. С. 150-152

- Овчинников А. А., Середин Р. В. Опухолевые и рубцо-вые стенозы трахеи и крупных бронхов: основные принципы эндохирургического лечения//Пульмонология. 2004. № 6. С. 95-101

- Плужников М.С., Рябова М.А., Карпищенко С. А., Ермаков В. Н. Лазерная хирургия Рубцовых стенозов гортани//Вестн. оториноларингологии. 2003. № 1. С. 4-8

- Козлов К. К., Коржук М.С., Ситникова В.М., Краля И. В. Клиническая оценка различных методов лечения стенозов трахеи//Пробл. туб. 2006. С. 23-28

- Лечение больных со стенозами трахеи/К. К. Козлов, М. С. Коржук, В. К. Косенок [и др.]//Груд, и серд.-сосуд, хирургия. 2002. № 5. С. 50-53.