Анализ представлений педагогов-психологов о психологической службе в системе образования Красноярского края

Автор: Федореева Елена Владимировна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Научный дебют

Статья в выпуске: 2 (64), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье раскрываются особенности представлений педагогов-психологов образовательных организаций об особенностях своей деятельности и развитии психологической службы. Педагоги-психологи являются непосредственными участниками создания и функционирования психологической службы. Именно от их представлений в том числе зависят приоритетные направления и эффективность ее развития. Методологической основой исследования послужили анализ и обобщение концепций и моделей психологической службы И.В. Дубровиной, В.Э. Пахальяна, Л.М. Фридман, А.А. Реана, М.Р. Битяновой, подходов к организации деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в психологических службах В.В. Рубцова, Е.И Метельковой, работ зарубежных психологов А. Валлона, К. Рейнолдса, Р.А. Сай и др. Кроме того, мы опирались на исследования А.Н. Леонтьева, А.Г. Асмолова, А.А. Обознова о влиянии социальной ситуации, окружающей действительности на отношение человека к миру, деятельности. Соответственно, изменение жизни, социальной ситуации предполагает и изменение человека через принятие новых условий и их интеграцию. Результаты. В исследовании приняли участие 113 педагогов-психологов организаций дошкольного и общего образования. В качестве методов был использован опрос, направленный на изучение отношения к своей текущей деятельности, необходимых изменений по ее улучшению. Ассоциативный эксперимент и метод незаконченных предложений были применены для изучения представлений о психологической службе в целом, ее задачах, содержании, направлениях развития. По результатам анкетирования педагогов-психологов выявлено, что, несмотря на признание необходимости и значимости психологической службы, задачами которой являются оказание квалифицированной помощи, консультирование и просвещение, создание безопасной психологической среды, в состав психологической службы входят в основном специалисты сопровождения, за которыми закрепляются традиционные функции. Комплексные же задачи службы, координация специалистов не определяются, не являются для психологов приоритетными в реализуемых в настоящее время трудовых функциях. Заключение. Делается вывод о необходимости выстраивания и развития психологической службы в системе образования края с учетом необходимости изменения подходов к ее деятельности, целевых ориентиров, имеющихся ресурсов и возможностей взаимодействия.

Психологическая служба, педагог-психолог, психологическая помощь, профессиональные функции, профессиональные дефициты, психологическая компетентность

Короткий адрес: https://sciup.org/144162754

IDR: 144162754 | УДК: 159.96

Текст научной статьи Анализ представлений педагогов-психологов о психологической службе в системе образования Красноярского края

Постановка проблемы. В последние годы в стране все больше говорят о необходимости организации качественного психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, связывая его эффективность с психологической безопасностью, комфортом пребывания ребенка в образовательной организации. В федеральных государственных образовательных стандартах особое место занимает психолого-педагогическое сопровождение. Но вместе с актуальностью создания и развития психологических служб поднимаются вопросы профессиональной компетентности специалистов сопровождения, формального отношения к организации сопровождения, приоритетов коррекции перед профилактикой и просвещением, дисбаланса выбора целевых групп поддержки

[Концепция]. Цель исследования – разработать региональную модель психологической службы в системе образования с учетом объединения имеющихся ресурсов, преодоления имеющихся противоречий, перестройки приоритетов деятельности.

При выстраивании указанной модели важно учитывать не только исследования особенностей психолого-педагогического сопровождения в системе образования, опыт деятельности психологических служб в разных организациях и регионах, но и представления о содержании, особенностях организации и функционирования психологических служб разных субъектов образовательного процесса.

Обзор научной литературы по проблеме. Необходимость создания и функционирования психологических служб в системе современного образования не вызывает сомнения. Разные аспекты содержания и организации психологопедагогического сопровождения освещались в работах М.Р. Битяновой, Б.С. Братуся, О.С. Газ-мана, Е.И. Исаева, Е.И. Казаковой, А.И. Красило, Н.Н. Михайловой, А.В. Мудрика, С.Д. Полякова, М.И. Роговцевой, Н.Ю. Синягиной, В.И. Слободчикова, Ф.М. Фрумина, И.С. Якиманской и др. Исследования авторов последних лет посвящены подготовке специалистов для психологической службы образования [Егорова, 2017; Лебедева 2013; Шеляг, 2007; Mckenzie, 2001], методам и средствам деятельности специалистов психологических служб (Хухлаева О.В., Паха-льян В.Э., Баева И.В.), выстраиванию целостной системы психологической поддержки (Л.К. Се-лявина1, [Басюк, Малых, Тихомирова, 2022; Па-хальян, 2015; Mcleskey et al., 1988]), созданию условий для психологического сопровождения, проектированию психологической среды [Склярова и др., 2017; Клюева, 2012], проблемам организации межведомственного взаимодействия, структурных изменений психологической службы в новых условиях развития образования [Федореева, Сафонова, 2022; Алехина, Фальковская, 2017; Normurodov, 2020]. В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 № Р-193 психологическая служба субъекта Российской Федерации - «организационная структура... объединяющая специалистов учреждений системы образования субъектов Российской Федерации, осуществляющих… психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса, а также оказывающих психологическую помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, родителям (законным представителям), педагогам» [Распоряжение..., 2020].

Основоположником современной модели психологической службы можно назвать И.В. Дубровину. Под ее руководством проводились исследования психологической службы как одного из компонентов целостной системы образования, целью деятельности которой является обеспечение психологического здоровья детей.

В качестве примера И.В. Дубровина предлагает модель организации психологической службы на примере Москвы. По мнению автора, наиболее отчетливо тенденции развития службы практической психологии образования проявляются в мегаполисах. Основной характеристикой мегаполиса можно считать многообразие и насыщенность возникающих в нем различного рода связей (культурных, социальных, организационных и др.), что приводит в конечном счете к интенсификации процессов развития всех его систем [Дубровина, 2014].

Е.И. Метелькова2 считает, что психологическая служба является ресурсом повышения эффективности образовательного процесса при условии, что ее деятельность соотносится с приоритетными задачами образования. Вместе с ней и Ю.М. Забродин, В.В. Рубцов определяют психологическую службу образования как инструмент социального развития всей системы образования страны [Забродин, 2016; Рубцов, 2007; 2012]. Соответственно, важно понимать и оценивать ее организационно-управленческие, кадровые, материально-технические ресурсы в контексте развития общей системы образования, понимать развитие психологической службы неотрывно от субъектов образовательного процесса.

Таким образом, психологическая служба в системе образования Красноярская края предполагает взаимосвязанную систему организаций и их структурных подразделений, психологов, педагогов-психологов, осуществляющих целенаправленную деятельность по психологическому сопровождению образовательного процесса и оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся, детям раннего возраста, их родителям (законным представителям), педагогам и иным участникам образовательных отношений.

В процессе создания и развития психологической службы создаются социальнопсихологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и потребностей. При этом критериями успешности и, по сути, задачами и содержанием деятельности психологических служб станет уровень комфорта ребенка в образовательном процессе, безопасности образовательной среды, вовлеченности в образовательную деятельность (М.Р. Битянова, 1997). Именно тогда психологическая служба станет основой, ресурсной базой для всех участников образовательного процесса.

Эффективность построения психологической службы в конкретной образовательной организации зависит от тех специалистов, которые в эту службу включены, запросов и задач, стоящих перед ними, представлений о деятельности службы.

По мнению Э.И. Хайбулиной, именно представления есть форма модельного отражения мира, несущая в себе смысл, но не лишенная чувственной основы [Хайбулина, 2013]. В соответствии с содержанием своих смыслов представления объединяются в группы для формирования образа мира человека.

А.А. Обознов в исследованиях говорит о том, что у человека есть два уровня содержания представлений, регулирующих его деятельность: актуально значимое и потенциально значимое. Эти представления характеризуются разной степенью осознанности, степенью регуляции конкретных действий. От полноты, актуальности и значимости содержания представлений зависит способ выполнения действия и его смысл [Обознов и др., 2020]. Соответственно, от содержания представлений о психологической службе будет зависеть эффективность ее построения, что важно учитывать при создании модели.

Методология (материалы и методы). Методологической основой исследования послужили анализ и обобщение концепций и моделей психологической службы И.В. Дубровиной, В.Э. Пахальяна, Л.М. Фридмана, А.А. Реана, М.Р. Битяновой, подходов к организации деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в психологических службах В.В. Рубцова, Е.И. Метелько-вой, работ зарубежных психологов А. Валлона, К. Рейнолдса, Р.А. Сай и др. Кроме того, мы опирались на исследования А.Н. Леонтьева, А.Г. Асмолова, А.А. Обознова о влиянии социальной ситуации, окружающей действительности на отношение человека к миру, деятельности. Соответственно, изменение жизни, социальной ситуации предполагает и изменение человека через принятие новых условий и их интеграцию [Доронина, Пинегина, 2019].

В исследовании приняли участие 113 педагогов-психологов организаций дошкольного и общего образования. В качестве методов был использован опрос, направленный на изучение отношения к своей текущей деятельности, необходимых изменений по ее улучшению. Ассоциативный эксперимент и метод незаконченных предложений были применены для изучения представлений о психологической службе в целом, ее задачах, содержании, направлениях

развития. В статье представлены результаты анализа анкет педагогов-психологов образовательных организаций.

Результаты исследования . Всего в исследовании приняли участие 113 специалистов, 105 работают в общеобразовательных организациях,

7 – в дошкольных организациях, 1 – в методическом центре.

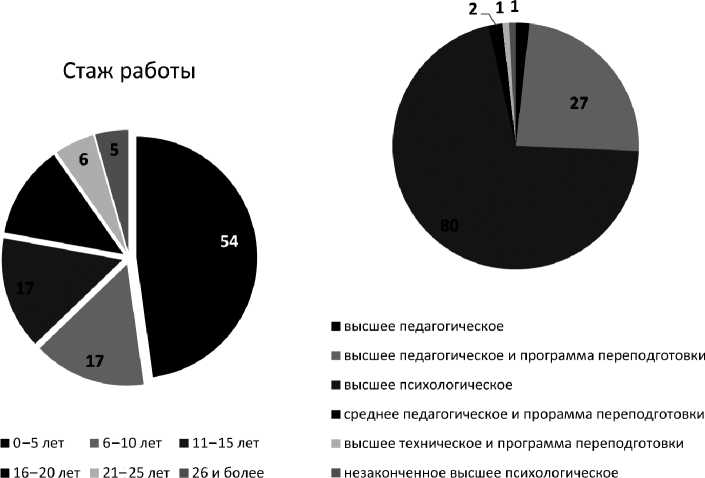

Возраст большинства специалистов от 30 до 50 лет, образование высшее психологическое. Распределение респондентов по стажу работу и уровню образования представлено на рис. 1.

Образование

Рис. 1. Распределение респондентов по стажу и образованию Fig. 1. Distribution of respondents by experience and education

В образовательных организациях 78 (69 %) опрашиваемых специалистов функционируют психологические службы, у 33 (29,2 %) работает только педагог-психолог. Один специалист сообщил, что в учреждении отсутствует педагог-психолог, один затруднился с ответом в связи с отсутствием принятого понимания психологической службы.

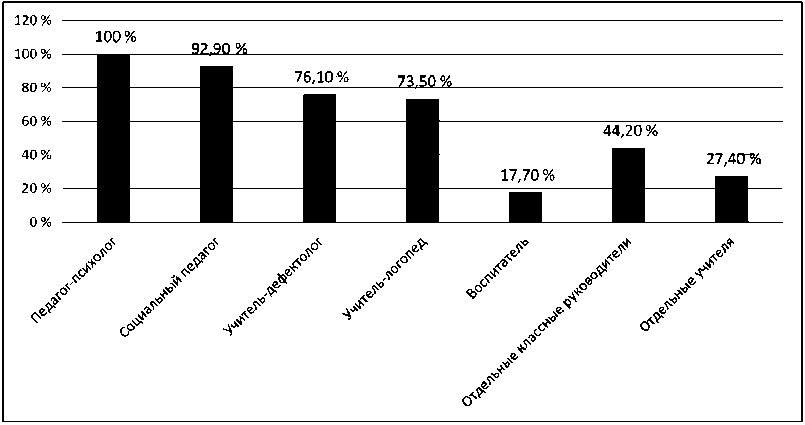

При этом опрашиваемые поддерживают необходимость создания психологических служб в образовательных организациях. Об этом говорят 76,1 % респондентов (рис. 2).

Рис. 2. Представления о необходимости психологических служб Fig. 2. Perceptions of the need for psychological services

Далее респондентам было предложено от- состав психологических служб и какие функции ветить, какие специалисты должны входить в при этом они выполняют (рис. 3).

Рис. 3. Представления о составе психологических служб

Fig. 3. Perceptions of the composition of psychological services

Большинство специалистов в состав психологической службы включили педагога-психолога (100 %), социального педагога (92,9 %), учителя-дефектолога (76,1 %), учителя-логопеда (73,5 %). Других представителей административно-педагогических коллективов учреждений выбирали менее половины опрашиваемых. Это отдельные классные руководители (44,2 %), учителя (27,4 %), воспитатели (17,7 %). Реже всего в состав службы включали заместителей директора по учебновоспитательной или воспитательной работе (6,2 %), администратора (2,7 %), тьютора (1,8 %), медиатора (1,8 %). Отдельные специалисты говорили о директоре, медицинском работнике, специалисте по документообороту, педагоге дополнительного образования, психотерапевте.

При описании основных функций специалистов, входящих в состав психологических служб, как правило, чаще всего встречались ответы, отражающие непосредственный функционал указанных специалистов. Например, для социального педагога - это работа с семьей (интеграция детей в семью, помощь семьям с проблемами воспитания детей, сопровождение семьи, сопровождение неблагополучных семей), организация профилактической деятельности, сопровождение образовательного процесса (образо- вание и воспитание). Для учителя-дефектолога – коррекционно-развивающая деятельность (коррекция и развитие недостатков развития и обучения), сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, диагностика и создание условий для развития познавательных процессов учащихся, имеющих затруднения. Соответственно, для учителя-логопеда – коррекция и развитие речевых нарушений детей (звукопроизношения, связной речи, нарушений письма и чтения), диагностика речевых нарушений, профилактика и рекомендации по результатам обследования детей. К основным функциям педагога-психолога специалисты отнесли психодиагностику, коррекционно-развивающую деятельность и консультирование. При этом остается непонятным, кто решает задачи экспертизы, координации, планирования совместной деятельности, сопровождения реализации образовательных программ и разных субъектов образовательных отношений.

Ряд респондентов (24,8 %) не конкретизировали функции отдельных специалистов, а описывали общий функционал психологической службы. К наиболее популярным ответам относятся: оказание помощи в решении возникших проблем (психолого-педагогическая и социальная помощь

населению, обучающимся/родителям/коллегам, психологическая, социально-педагогическая, логопедическая, дефектологическая, тьюторская помощь и поддержка участников образовательного процесса в соответствии с целями и задачами развития), коррекционно-развивающая работа. 7,1 % опрашиваемых говорят, что пусть каждый делает свою работу, специалисты встречаются по мере необходимости.

Когда мы попросили педагогов-психологов проранжировать выполняемые ими трудовые функции по временным затратам на их выполнение, на первый план вышли коррекционноразвивающая деятельность, психодиагностика и просвещение. При этом такие функции, как психологическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной среды учреждения, психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ, чаще всего выбирались как функции, которые психологами не исполняются. К неисполняемым или реже всего исполняемым также отнесена деятельность по психологическому консультированию лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (табл. 1).

Таблица 1

Приоритетные и выполняемые трудовые функции педагогов-психологов

Priority and job functions performed by educational psychologists

Table 1

|

Приоритетные функции для педагогов-психологов |

Выполняемые функции педагогов-психологов |

|

Психодиагностика. Коррекционно-развивающая деятельность. Консультирование |

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации. Психологическая диагностика детей и обучающихся. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |

Важным направлением нашего анализа стали представления педагогов-психологов об основных задачах психологической службы в образовательной организации. К наиболее популярным относятся следующие задачи:

-

- оказание своевременной квалифицированной помощи субъектам образовательных отношений (22 %);

-

– сопровождение учебно-воспитательного процесса, личностного развития детей, участников образовательного процесса (16 %);

-

- консультативная и информационная психологическая поддержка обучающихся, родителей и педагогов (консультирование) (13,3 %);

-

– создание благоприятной психологической среды с учетом особенностей конкретной образовательной организации (12,4 %).

Необходимо заметить, что функциями, связанными с созданием, проектированием, обсуждением благоприятной психологической среды при опросе респонденты не наделяли ни одного специалиста, хотя в число важных задач создание благоприятной среды включено.

Следующая группа вопросов касалась управления психологической службой. Опрашиваемым необходимо было ответить, кто, на их взгляд, должен осуществлять общее руководство, определять основные задачи деятельности психологической службы и как это происходит в их образовательных организациях (рис. 4).

Мы видим, что большинство респондентов считают, что психологической службой должен руководить непосредственно педагог-психолог, тогда как в реальности это осуществляет администрация образовательной организации, в том числе директор и его заместители.

Следующий блок вопросов касался профессиональных дефицитов специалистов и необ-

Рис. 4. Руководство психологической службой

Fig. 4. Management of a psychological service

ходимых мер для развития психологической службы на уровне образовательной организации, региона в целом. К профессиональным дефицитам большинство специалистов отнесли недостатки, связанные с оснащением своей деятельности (27 %), прежде всего материальнотехническим (оборудование, оргтехника) и методическим (диагностический инструментарий, дидактический материал, методические пособия). Пятая часть (22 %) респондентов говорили о дефицитах профессиональных умений: экспертизы образовательной среды, разработки коррекционно-развивающих программ, практических навыков профилактики деструктивных проявлений, решения конфликтов, медитативных технологий. Четвертая часть специалистов (25 %) к дефицитам деятельности отнесли свои ресурсы, в том числе эмоциональные и временные. Психологи говорили о нехватке времени, недостатке опыта, эмоциональном и профессиональном выгорании.

Для повышения квалификации специалисты занимаются прежде всего самообразованием: 89,4 % психологов отметили, что самостоятельно изучают литературу, интернет-источники. Почти две трети (61,9 %) психологов для повышения квалификации используют обмен опытом в муниципальном методическом объединении и/или муниципальной психологической службе, 54 % участвуют в краевых обучающих мероприятиях и курсах, 29,2 % пользуются поддержкой наставников в своей образовательной организации. Только 13,3 % педагогов-психологов для повышения профессиональной компетентности используют обучение на курсах повышения квалификации, по одному человеку выбрали взаимодействие с вузами, участие во всероссийских конференциях, общение с коллегами из других регионов в чатах и обучение на курсах в школе цифрового века.

При этом специалисты высоко оценивают такие возможности повышения квалификации в нашем регионе, как курсы повышения квалификации, обмен и тиражирование опыта, демонстрации профессиональных возможностей, а вот возможность получения индивидуального сопровождения, супервизии отмечают как очень низкую.

Мы соотнесли представления педагогов-психологов о причинах, мешающих развитию психологической службы в своей образовательной организации и регионе, с мерами по ее развитию (табл. 2).

Среди причин, мешающих развитию психологической службы в своем учреждении, специалисты чаще всего отмечали кадровые проблемы (34 %), прежде всего нехватку специалистов, недостаточность ставок в штатном расписании, отсутствие квалифицированных кадров, а также высокую загруженность имеющихся специалистов (18 %): чрезмерная занятость, нехватка времени, большая «бумажная» нагрузка и финансовые проблемы (17 %), выражающиеся в низкой заработной плате и недостаточном материально-техническом обеспечении. Интересно, что 25 % респондентов говорили, что развитию службы ничего не мешает, она активно развивается, 32 % затруднились с ответом.

Таблица 2

Причины, мешающие развитию психологической службы, и необходимые меры для их решения

Table 2

Causes hindering the development of psychological service, and the necessary measures to solve them

|

Причины |

Меры |

||

|

ОО |

Регион |

ОО |

Регион |

|

Кадровый дефицит. Высокая загруженность. Финансовое обеспечение |

Кадровый дефицит, квалификация специалистов. Отношение к деятельности, мотивация на изменение, развитие. Финансовое обеспечение |

Увеличение численности специалистов. Повышение квалификации, методическое сопровождение. Финансовое обеспечение |

Повышение квалификации, методическое сопровождение. Финансовое обеспечение. Увеличение численности специалистов |

На краевом уровне специалисты также отметили кадровый дефицит, квалификацию специалистов (25 %) и финансовые сложности (15 %), прежде всего низкую заработную плату. Еще одной важной причиной, мешающей развитию региональной психологической службы, респонденты считают отношение к деятельности, мотивацию на изменение, развитие (16 %). Речь идет об администрации, специалистах и потенциальных клиентах службы. Респонденты говорят о низком статусе педагогов-психологов, отсутствии заинтересованности администрации и педагогических работников, формальном отношении, нежелании повышать свой профессиональный уровень. При этом подобные причины в своей деятельности практически не называются.

К мерам, позволяющим развить психологическую службу в своей образовательной организации, респонденты относят увеличение численности специалистов (30 %), повышение квалификации, организацию методического сопровождения (14 %) и финансовое обеспечение, прежде всего увеличение заработной платы (11 %). Подобные меры предлагались и на уровне региона, только приоритеты распределились несколько в другом порядке: большинство опрашиваемых говорят о необходимости повышения квалификации (27 %), далее финансовое обеспечение (16 %) и увеличение численности специалистов (15 %). Интересно, что, помимо просто увеличения численности, предлагались и меры по отбору педагогов-психологов: осуществлять прием на работу только лиц с высшим образо- ванием, проводить профессиональный отбор на программы высшего образования.

Заключение

-

1. Педагоги-психологи края признают необходимость и значимость психологической службы образовательных организаций, в состав которой входят в основном специалисты сопровождения, за ними закрепляются традиционные функции.

-

2. Большинство респондентов считают, что психологической службой должен руководить непосредственно педагог-психолог, тогда как в реальности это осуществляет администрация образовательной организации, в том числе директор и его заместители.

-

3. Задачами психологической службы, по мнению респондентов, являются оказание квалифицированной помощи, консультирование и просвещение, создание безопасной психологической среды. Комплексные же задачи службы, координация специалистов не определяются, в реализуемых в настоящее время трудовых функциях приоритетными для психологов не являются. Остается неясным, кто решает задачи экспертизы, координации, планирования совместной деятельности, сопровождения реализации образовательных программ и разных субъектов образовательных отношений.

-

4. Среди причин, мешающих развитию психологических служб на уровне образовательной организации и региона, обозначаются преимущественно внешние факторы, связанные с численностью специалистов, материальнотехническим, методическим обеспечением. Внутренних причин, заключающихся, например,

в использовании неэффективных подходов к встраиванию психологических служб, низкой готовности к изменениям, специалисты называли очень мало. Соответственно, и меры по развитию психологической службы носят в основном материальный характер.

Результаты исследования будут использованы при выстраивании региональной модели психологической службы в системе образования, ориентированной на изменение представлений, снижающих эффективность и удовлетворенность их деятельностью.

Список литературы Анализ представлений педагогов-психологов о психологической службе в системе образования Красноярского края

- Алехина С.В., Фальковская Л.П. Межведомственное взаимодействие как механизм развития психологической службы в образовании // Психолого-педагогические исследования. 2017. Т. 9, № 3. С. 116–128. DOI: 10.17759/psyedu.2017090312

- Басюк В.С., Малых С.Б., Тихомирова Т.Н. Федеральная сеть психологических служб образовательных организаций высшего образования: концепция, приоритеты и ресурсы развития // Психологическая наука и образование. 2022. Т. 27, № 6. С. 4–18. DOI: 10.17759/pse.2022270601

- Доронина Р.Д., Пинегина Н.М. Анализ категории «представление» в психологии // Научный альманах. 2019. № 1-2 (51). С. 187–193. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_37084052_73521249.pdf (дата обращения: 05.05.2023).

- Дубровина И.В. Психологическая служба образования в России история и современность // Вестник практической психологии образования. 2014. Т. 11, № 1. С. 6–14. URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/2014_n1/Dubrovina

- Егорова М.А. О подготовке кадров в условиях применения профессиональных стандартов в области образования (на примере педагога-психолога) // Психолого-педагогические исследования. 2017. Т. 9, № 3. С. 30–38. DOI: 10.17759/psyedu.2017090304

- Забродин Ю.М., Метелькова Е.И., Рубцов В.В. Концепция и организационно-структурные модели психологической службы образования // Психологическая наука и образование www.psyedu.ru. 2016. Т. 8, № 3. С. 1–15. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2016

- Клюева Т.Н. Особенности психологического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (на примере Самарского региона) // Вестник практической психологии образования. 2012. № 3 (32). С. 14–29. URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/2012 (дата обращения: 10.04.2023).

- Лебедева О.В. Проблема профессиональной и личностной готовности психолога к практической деятельности в условиях модернизации отечественной системы образования // Мир психологии. 2013. № 2 (74). С. 182–189. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19034456

- Обознов А.А., Петрович Д.Л., Кожанова И.В. Связи показателей психологического благополучия личности, субъективного профессионального и экономического благополучия работников // Институт психологии РАН. Организационная психология и психология труда. 2020. Т. 5, № 4. С. 240. URL: http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document625.pdf (дата обращения: 05.04.2023).

- Пахальян В.Э. Служба практической психологии образования в России 2015: «Куда идем мы с?..» // Вестник практической психологии образования. 2015. Т. 12, № 2. С. 37–42. URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/2015

- Письмо Минпросвещения России от 30.05.2022 № ДГ-1349/07 «О направлении Концепции и плана» (вместе с «Концепцией развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года», «Планом мероприятий на 2022–2025 годы по реализации Концепции развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года») [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons (дата обращения: 01.05.2023).

- Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193 «Об утверждении методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях» (вместе с «Системой функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации»). URL: http://www.consultant.ru/document/cons (дата обращения: 01.05.2023).

- Рубцов В.В., Баева И.А., Гаязова Л.А. Мониторинг безопасности образовательной среды в системе обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения // Социально-психологические проблемы исследования и оценки безопасности в образовании: сб. науч. ст. М.: Экон-Информ, 2012. Вып. 2. С. 115–124.

- Рубцов В.В. Психологическая служба современной школы // Экология и жизнь. 2007. № 10. С. 32–36. URL: https://spblib.ru/en/catalog/-/books/12228554

- Система функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях: метод. рекомендации / Б.М. Абушкин, С.В. Алехина, Г.С. Банников и др.; Министерство просвещения Российской Федерации. М.: МГППУ, 2020. 120 с.

- Склярова Т.В., Битянова М.Р., Беглова Т.В. Ценности в современном школьном образовании: опыт педагогического проектирования. Пенза: Религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования «Пензенская духовная семинария Пензенской Епархии Русской Православной Церкви», 2017. 328 с. URL: https://seminariapenza.ru/wp-content/uploads/2018/09/(дата обращения: 20.09.2021).

- Федореева Е.В., Сафонова М.В. Ресурсы и перспективы развития психологической службы в системе образования Красноярского края (по данным муниципальных органов управления образованием) // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2022. № 3 (61). С. 159–171. URL: http://www.kspu.ru/upload/documents/2023/02/20/

- Хайбулина Э.И. Формы и сущность представлений: психологический подход // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. № 10. С. 218. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formy

- Шеляг А.А. Профессионализм специалистов психологических служб в комплексной реабилитации детей-инвалидов // Детская и подростковая реабилитация. 2007. № 1 (8). С. 62–63. URL: http://elib.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=168564

- Mckenzie R.E. Psychological characteristics of pre-service elementary teachers: Five factor model, vocational personality characteristics, and efficacy. In: Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences. 2001. No. 61.

- Mcleskey Ja., Waldron N.L., Cummings Ja.A., Huebner E.S. A descriptive study of psychological service delivery in selected rural school settings // School Psychology International. 1988. Vol. 9, No. 2. P. 91–97. DOI: 10.1177/0143034388092002; URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0143034388092002?journalCode=spia

- Normurodov G.A. Modern methodological problems of psychological service // Science and World. 2020. Nо. 6-2 (82). P. 82–83.