Анализ причин изменений сегмента ST на электрокардиограмме у детей: подходы к диагностике и лечению

Автор: Джаффарова О.Ю., Свинцова Л.И., Созинова Т.А., Врублевский А.В., Завадовский К.В., Гуля М.О., Картофелева Е.О., Якимова Е.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Изменения сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) могут наблюдаться как у вполне здоровых детей, так и у детей с органической патологией миокарда. В настоящее время отсутствуют рекомендации по ведению педиатрических пациентов с документированными изменениями сегмента ST. Цель исследования: анализ клинических данных, верификация причин изменений сегмента ST на ЭКГ, определение диагностических и лечебных подходов. Материал и методы. В исследование были включены 22 пациента с изменениями сегмента ST и зубца Т по данным стандартной ЭКГ. Медиана возраста на момент госпитализации составила 15 лет. Всем пациентам проведено суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ), велоэргометрия (ВЭМ), стандартная траснсторакальная эхокардиография (ЭхоКГ), диагностический лабораторный скрининг, который включал определение липидного спектра, анализ электролитов (натрий, калий, кальций), оценку маркеров повреждения и воспаления миокарда. В случае выявления отклонений проводилось дополнительное диагностическое обследование: мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий (МСКТ-коронарография), перфузионная сцинтиграфия миокарда (ПСМ) и стресс-ЭхоКГ. Результаты. Обследованы 22 пациента с изменениями сегмента ST на ЭКГ покоя. В двух случаях причиной изменений сегмента ST была недифференцированная кардиомиопатия. Оба пациента были асимптомными, один из них спортсмен. В восьми случаях изменения сегмента ST и зубца Т на ЭКГ были расценены как проявления вегетативной дисфункции на фоне сопутствующей патологии. Аномалии хода и аномалии развития коронарных артерий, включая мышечные мостики (ММ) и аномалии отхождения коронарных сосудов, были выявлены у 12 обследованных пациентов, в том числе у двух пациентов с синдромом и феноменом Вольфа – Паркинсона – Уайта (WPW) у которых, после радиочастотной аблации (РЧА) дополнительных путей сохранялись изменения сегмента ST, и у трех детей-спортсменов. На основании проведенного обследования одной пациентке с выявленной аномалией коронарных артерий была проведена хирургическая коррекция. Пяти пациентам назначена медикаментозная терапия β-блокаторами. Заключение. Изменения сегмента ST на ЭКГ требуют особого внимания. Стандартные ЭКГ и ЭхоКГ имеют ограничения в диагностике аномалий коронарных артерий. Обязательным методом дообследования являются пробы с физической нагрузкой. В случае подозрений на ишемический характер изменений крайне важно исключить аномалии коронарных артерий с помощью дополнительных методов обследования, важнейшим из которых является МСКТ-коронарография. Вспомогательное значение имеют инвазивная коронароангиография, ПСМ, стресс-ЭхоКГ.

Изменение сегмента ST, нарушение реполяризации, мышечные мостики и аномалии коронарных артерий, МСКТ-коронарография, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/149148586

IDR: 149148586 | УДК: 616.12-073.7-047.44-053.2-07-08 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-2-92-103

Текст научной статьи Анализ причин изменений сегмента ST на электрокардиограмме у детей: подходы к диагностике и лечению

Введение. Изменения сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) могут наблюдаться как у вполне здоровых детей, так и у детей с органической патологией миокарда. В настоящее время отсутствуют рекомендации по ведению педиатрических пациентов с документированными изменениями сегмента ST.

Цель исследования: анализ клинических данных, верификация причин изменений сегмента ST на ЭКГ, определение диагностических и лечебных подходов.

Материал и методы. В исследование были включены 22 пациента с изменениями сегмента ST и зубца Т по данным стандартной ЭКГ. Медиана возраста на момент госпитализации составила 15 лет. Всем пациентам проведено суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ), велоэргометрия (ВЭМ), стандартная траснсторакальная эхокардиография (ЭхоКГ), диагностический лабораторный скрининг, который включал определение липидного спектра, анализ электролитов (натрий, калий, кальций), оценку маркеров повреждения и воспаления миокарда. В случае выявления отклонений проводилось дополнительное диагностическое обследование: мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий (МСКТ-коронарография), перфузионная сцинтиграфия миокарда (ПСМ) и стресс-ЭхоКГ.

Результаты. Обследованы 22 пациента с изменениями сегмента ST на ЭКГ покоя. В двух случаях причиной изменений сегмента ST была недифференцированная кардиомиопатия. Оба пациента были асимптомными, один из них спортсмен. В восьми случаях изменения сегмента ST и зубца Т на ЭКГ были расценены как проявления вегетативной дисфункции на фоне сопутствующей патологии. Аномалии хода и аномалии развития коронарных артерий, включая мышечные мостики (ММ) и аномалии отхождения коронарных сосудов, были выявлены у 12 обследованных пациентов, в том числе у двух пациентов с синдромом и феноменом Вольфа – Паркинсона – Уайта (WPW) у которых, после радиочастотной аблации (РЧА) дополнительных путей сохранялись изменения сегмента ST, и у трех детей-спортсменов. На основании проведенного обследования одной пациентке с выявленной аномалией коронарных артерий была проведена хирургическая коррекция. Пяти пациентам назначена медикаментозная терапия β-блокаторами.

Заключение. Изменения сегмента ST на ЭКГ требуют особого внимания. Стандартные ЭКГ и ЭхоКГ имеют ограничения в диагностике аномалий коронарных артерий. Обязательным методом дообследования являются пробы с физической нагрузкой. В случае подозрений на ишемический характер изменений крайне важно исключить аномалии коронарных артерий с помощью дополнительных методов обследования, важнейшим из которых является МСКТ-ко-ронарография. Вспомогательное значение имеют инвазивная коронароангиография, ПСМ, стресс-ЭхоКГ.

Assessment of ST segment changes on ECG in children: approaches to diagnosis and treatment

Olga Yu. Dzhaffarova, Lilya I. Svintsova, Tatyana A. Sozinova,Alexander V. Vrublevsky, Konstantin V. Zavadovsky, Marina O. Gulya,Elena O. Kartofeleva, Evgenia V. Yakimova

Cardiology Research Institute, Tomsk National Research Medical Centre, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia (Cardiology Research Institute, Tomsk NRMC), 111a, Kievskaya str., Tomsk, 634012, Russian Federation

Introduction. ST segment changes can be observed both in completely healthy children and in children with organic myocardial pathology. Currently, there are no recommendations for the management of pediatric patients with documented ST segment changes on the ECG.

Aim: To analyze clinical data, identify causes of ST segment changes on the ECG and determine diagnostic algorithms for treatment tactics.

Material and Methods. The study included 22 patients with ST segment and T wave changes according to standard ECG. All patients underwent daily ECG monitoring, exercise stress test, standard Echo. Diagnostic laboratory screening included determination of lipid spectrum, electrolyte analysis (sodium, potassium, calcium), assessment of markers of myocardial damage and inflammation. In case of deviations, additionally MSCT coronary angiography, myocardial perfusion scintigraphy and stress echocardiography were performed.

Results . 22 patients with ST segment changes on the ECG were examined. In two cases, the cause of ST segment changes was undifferentiated cardiomyopathy. Both patients were asymptomatic, one of them was an athlete. In eight cases, ST segment and T wave changes on the ECG were assessed as manifestations of autonomic dysfunction against the background of concomitant pathology. Anomalies of the course and development of the coronary arteries, including muscular bridges (MB) and anomalies of the origin of the coronary vessels, were detected in 12 examined patients, including two patients with Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome and phenomenon, in whom ST segment changes persisted after radiofrequency ablation (RFA) and in three sportsmen. Based on the examination, one patient with an identified anomaly of the coronary arteries underwent surgical correction. Five patients were prescribed drug therapy with β-blockers.

Conclusion. ST segment changes on the ECG require special attention. Standard ECG and echocardiography have limitations in diagnosing coronary artery anomalies. A mandatory method of additional examination is physical exercise tests. In case of suspicion of an ischemic nature of changes, it is extremely important to exclude coronary artery anomalies using additional examination methods, the most important of which is MSCT coronary angiography, invasive coronary angiography, myocardial perfusion scintigraphy, stress echocardiography are of auxiliary importance.

Funding:

Compliance with ethical standards:

ST segment changes; repolarization abnormalities; muscular bridges; coronary artery anomaly; MSCT coronary angiography; children.

the study was carried out without financial support from grants, public, non-profit, commercial organizations and structures.

the study was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study was approved by the Ethics Committee of Cardiology Research Institute, Tomsk NRMC (protocol No. 208 from 20.01.2021). Informed consent was preliminary obtained from all study participants and their parents.

Dzhaffarova O.Yu., Svintsova L.I., Sozinova T.A., Vrublevsky A.V., Zavadovsky K.V., Gulya M.O., Kartofeleva E.O., Yakimova E.V. Assessment of ST segment changes on ECG in children: approaches to diagnosis and treatment. Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2025;40(2):92–103. 10.29001/2073-8552-2025-40-2-92-103

Актуальность

Термин «нарушения процессов реполяризации» часто встречается при описании электрокардиограммы (ЭКГ) у детей и подростков. Однако еще не накоплено достаточного количества данных, касающихся длительных динамических наблюдений за такими пациентами. Случаи нарушений реполяризации сердца могут наблюдаться как у вполне здоровых детей, так и у детей с органической патологией миокарда [1, 2]. В настоящее время отсутствуют рекомендации по ведению пациентов детского возраста с диагностированными нарушениями реполяризации на ЭКГ, что подчеркивает важность этой темы. Несвоевременное обращение к специалистам может привести к упущению значимых изменений, которые являются предвестниками более серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Стандартная 12-канальная ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ) являются широко используемыми инструментами для базовой оценки состояния сердца у детей. Однако оценка изменений ST по СМЭКГ у детей вызывает неоднозначную интерпретацию результатов и зачастую не подвергается анализу. Данных о нарушении процессов реполяризации сердца и ее нормальных вариантах у здоровых детей недостаточно [1]. С одной стороны, с учетом пристального внимания к наследственным каналопатиям период реполяризации сердца находится в центре внимания, с другой стороны, изменения сегмента ST нередко недооценены и могут быть упущены, особенно на фоне первичных диагнозов нарушений ритма (кана-лопатии, синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта (WPW)).

Физиологическое значение изменений сегмента ST заключается в следующем: в трансмембранном потенциале действия точка J соответствует пику трансмембранного потенциала (фаза 1). В это время заканчивается процесс возбуждения миокарда и начинается фаза реполяризации. Таким образом, по положению этой точки четко разграничиваются процессы деполяризации и реполяризации. Сдвиг точки J отражает наличие тока повреждения субэндокардиального или субэпикардиального направления. Если сегмент ST наклонен косо вниз или горизонтально снижен, то подозревается ишемический характер сдвигов. Нарушения процессов реполяризации проявляются на ЭКГ в виде патологических изменений сегмента ST и зубца Т. Подъемы сегмента ST до 1 мм или депрессии до 0,5 мм относительно изолинии интервала PQ могут быть доброкачественными и могут встречаться в детском возрасте во всех отведениях [2]. Традиционно депрессия сегмента ST ассоциируется с острыми коронарными синдромами. В то же время необходимо учитывать, что этот ЭКГ-паттерн также может быть обнаружен у пациентов с неишемическими событиями, такими как блокада левой ножки пучка Гиса, гипертрофия левого желудочка (ЛЖ), и при функционировании дополнительного предсердно-желудочкового соединения (ДПЖС). Изменения сегмента ST зачастую вызывают обеспокоенность в отношении ишемии миокарда и, следовательно, требуют применения дополнительных диагностических алгоритмов, включающих стресс-эхокардиографию (ЭхоКГ), мультиспиральную компьютерную томографию коронарных артерий (МСКТ-коронарография), перфузионную сцинтиграфию миокарда (ПСМ), магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Цель работы: анализ клинических данных, верификация причин изменений сегмента ST на ЭКГ, определение диагностических и лечебных подходов.

Материал и методы

Характеристика пациентов

В данное проспективное наблюдательное исследование были включены 22 пациента с изменениями сегмента ST и зубца Т (отрицательный зубец Т, депрессия сегмента SТ, элевация сегмента ST), согласно данным стандартной ЭКГ. Все пациенты находились на обследовании и лечении в НИИ кардиологии Томского НИМЦ с 2022 по 2024 гг. Средний возраст на момент госпитализации – 15 лет [12; 16] (диапазон – от 8 до 17 лет). В таблице 1 пред- ставлены данные о применении у пациентов рутинных и специальных методов диагностики.

|

Таблица 1 . Методы диагностики пациентов с нарушениями реполяризации Table 1 . Methods of diagnostics of patients with repolarization disorders |

|

|

Показатели |

Пациенты, n (%) |

|

Лабораторные исследования: |

|

|

Биохимический анализ крови (липидный спектр), n (%) |

13 (59) |

|

Кардиоспецифические маркеры (КФК МВ, тропонин I), n (%) |

20 (90,9) |

|

Электролиты крови, n (%) |

14 (63,6) |

|

Инструментальные исследования: |

|

|

ЭКГ |

22 (100) |

|

ЭхоКГ |

22 (100) |

|

СМЭКГ |

22 (100) |

|

ВЭМ |

20 (90,9) |

|

МСКТ-коронарография |

18 (81,8) |

|

ПСМ |

14 (63,6) |

|

Стресс-ЭхоКГ |

3 (13,6) |

|

УЗИ сонных артерий |

9 (40,9) |

|

МРТ сердца |

4 (18,1) |

Примечание: ЭКГ – электрокардиограмма, СМЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ, ВЭМ – велоэргометрия, МСКТ – мультиспираль-ная компьютерная томография, ПСМ – перфузионная сцинтиграфия миокарда, ЭхоКГ – эхокардиография, УЗИ – ультразвуковое исследование, МРТ – магнитно-резонансная томография.

Методы исследования

Электрокардиография

В каждом клиническом случае пациентам проводился детальный анализ ЭКГ по записи в 12 отведениях на скорости записи 50 мм/с по общепринятому протоколу. В качестве показателей ЭКГ-нормы принимались значения, полученные в ходе основных мировых популяционных скринингов ЭКГ у детей1. Так как у детей нет достоверных критериев для оценки ишемического поражения миокарда, использовались критерии для взрослых. Пациенты, у которых исходно в вертикальном положении либо на фоне нагрузки была зарегистрирована горизонтальная либо косонисходящая депрессия ST более 1,0 мм через 0,04 с после точки J комплекса QRS мм в 2 и более смежных отведениях, были отобраны для дополнительного обследования, чтобы исключить аномалии коронарных артерий, заболевания миокарда. В качестве базовой линии для определения амплитуды изменений сегмента ST использовались интервал TP и интервал PR в случае высокой частоты сердечных сокращений [2].

Суточное мониторирование ЭКГ

СМЭКГ выполнялось с использованием системы Schiller 300 по общепринятой методике. Анализ результатов проводился в соответствии со стандартным протоколом и дополнительным использованием программы анализа сегмента ST2.

Эхокардиография

Для оценки внутрисердечной гемодинамики использовалась ультразвуковая диагностическая система Affinity 70cv (Philips). Для измерения основных размеров и объемов камер сердца, показателей внутрисердечной гемодинамики применялись стандартные способы и позиции. У всех пациентов оценивалась анатомия устьев коронарных артерий.

Велоэргометрия

Исследование проводилось с использованием непрерывно ступенчато-возрастающего метода дозирования физической нагрузки. Мощность первоначальной нагрузки составляла 0,5 Вт/кг с ее увеличением на каждой последующей ступени на 0,5 Вт/кг. Длительность каждой ступени составляла 3 мин. Проба проводилась до достижения субмаксимальной частоты сердечных сокращений в зависимости от возраста пациента или до появления клинических, электрокардиографических, гемодинамиче-ких признаков положительной пробы. Мониторирование ЭКГ и контроль за состоянием больного осуществлялись непрерывно в течение всей нагрузки3.

Перфузионная сцинтиграфия миокарда

ПСМ выполнялась по двухдневному протоколу «нагрузка / покой». В качестве стресс-теста была использована велоэргометрия. На пике стресс-теста внутривенно вводился радиофармпрепарат (РФП) 99mTc-МИБИ (Технетрил) в дозе 3 МБк/кг веса, через 90 мин после инъекции РФП выполнялась регистрация сцинтиграмм в томографическом режиме (однофотонно-эмиссионная компьютерная томография) с ЭКГ-синхронизацией 16 кадров на сердечный цикл и КТ-коррекцией аттенуации. Включение РФП в миокард ЛЖ оценивалось с использованием 17-сегментарной модели ЛЖ, учитывая такие стандартные показатели, как дефект перфузии на фоне стресс-теста (summed stress score, SSS), в условиях покоя (summed rest score, SRS), а также разница этих показателей (summed difference score, SDS), который является паттерном ишемических изменений в миокарде ЛЖ. При регистрации нормального результата нагрузочной ПСМ исследование в условиях функционального покоя не проводилось в целях минимизации лучевой нагрузки на пациента [3].

МСКТ-коронарография

Показаниями к выполнению МСКТ-коронарографии являлись усугубление депрессии сегмента ST при проведении теста с физической нагрузкой и появление симптомов кардиалгий, связанных с физической нагрузкой.

Все исследования проводились на компьютерном томографе Revolution EVO с 64-рядным детектором (GE Healthcare, США). Для контрастирования коронарного русла использовался рентгеноконтрастный препарат Ультравист 370 (Байер, Германия) в объеме из расчета 1 мл/кг веса пациента и скоростью введения 3–5 мл/с. Диапазон сканирования был ограничен областью от бифуркации трахеи до нижнего края сердца. Сканирование выполнялось в спиральном режиме с ЭКГ-синхронизацией и использованием автоматических программ модуляции силы тока для оптимизации эффективной дозы из- лучения. Полученные изображения реконструировались в 75% фазе сердечного цикла с толщиной среза 0,625 мм и межсрезовым интервалом 0,625 мм. Готовые реконструированные изображения обработывались на рабочей станции Advantage Workstations 4.7 (GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA) в программе Auto Coronary Analysis.

Статистический анализ

Для обработки данных были использованы только методы описательной статистики. Статистическую обработку проводили в пакете STATISTICA 10.0 (StatSoftInc, Tusla, OK, USA). Возраст детей представлен медианой и интерквартильным промежутком, Me [Q1; Q3], категориальные данные абсолютными и относительными частотами, n (%).

Результаты

За двухлетний период были обследованы 22 пациента с выявленными изменениями сегмента ST, которые были зарегистрированы на стандартной 12-канальной ЭКГ. Непосредственно по поводу нарушений реполяризации были госпитализированы 11 пациентов из 22: пять пациентов госпитализированы по поводу синдрома и феномена WPW, два – по поводу открытого артериального потока и по одному пациенту с суправентрикулярной экстрасистолией (СВЭС), желудочковой экстрасистолией (ЖЭС), нестойкими эпизодами суправентрикулярной тахикардии (СВТ) и желудочковой тахикардии (ЖТ). Все пациенты были с исходно нормальными гемодинамическими показателями, по данным стандартной ЭхоКГ, проведенной по месту жительства в других клиниках. В таблице 2 представлена клинико-демографическая характеристика обследованных детей.

Таблица 2 . Клинико-демографическая характеристика обследованных детей

Table 2 . Clinical and demographic characteristics of the examined children

|

Показатели |

Пациенты, n (%) |

|

Общее количество, n |

22 |

|

Мужской пол, n (%) |

10 (45,5) |

|

Женский пол, n (%) |

12 (54,5) |

|

Возраст на момент госпитализации, лет |

15 [12; 16] |

|

Пациенты с жалобами: – на колющие/давящие/ноющие боли в области сердца, n (%) |

8 (36,3) |

|

– на учащенное сердцебиение, n (%) |

4 (18,1) |

|

– на снижение переносимости нагрузки, n (%) |

1 (4,5) |

|

Асимптомные пациенты, n (%) |

9 (40,9) |

|

Пациенты с факторами риска: – спортсмены, n (%) |

6 (27,2) |

|

– ожирение, n (%) |

3 (13,6) |

|

– ВСС в семье, n (%) |

2 (9) |

|

– дислипидемия, n (%) |

4 (18,1) |

Примечание: ВСС – внезапная сердечная смерть.

У большинства пациентов нарушения процессов реполяризации на ЭКГ были случайно обнаружены в ходе планового медицинского осмотра. Из 22 обследованных детей восемь пациентов жаловались на давящие, колющие или ноющие боли в области сердца, а у четырех наблюдались случаи учащенного сердцебиения, девять детей были асимптомны.

Среди наших пациентов шесть детей активно занимались спортом и были временно отстранены от тренировок в связи с выявленными изменениями на ЭКГ, при этом трое пациентов предъявляли жалобы на дискомфорт и давящие боли за грудиной.

Признаки функционирования ДПЖС были диагностированы у пяти пациентов: в двух случаях – синдром WPW с зарегистрированными приступами тахикардии, в трех случаях – феномен WPW.

Биомаркеры повреждения миокарда оценивались у 20 пациентов, все они (КФК, КФК МВ, масса КФК МВ, количественный тропонин I) были в норме.

Согласно результатам стандартной ЭКГ в покое, более чем у 20% пациентов был зарегистрирован отрицательный зубец T в отведениях II, III и avF. У половины обследуемых пациентов наблюдалась депрессия сегмента ST в грудных отведениях V4–V6, среди которых были пациенты, занимавшиеся спортом. В то же время элевация сегмента ST в отведениях II, AVF и V4–V6 была зафиксирована лишь у 4,5% пациентов.

В таблице 3 представлены варианты нарушений процессов реполяризации и отведения ЭКГ, в которых они зарегистрированы у обследованных пациентов.

Таблица 3 . Нарушения процессов реполяризации у группы обследуемых пациентов на электрокардиограмме

Table 3 . Disorders of repolarization processes in a group of examined patients on ECG

|

Отведения |

Отрицательный зубец Т |

Уплощенный зубец Т |

Депрессия ST |

Элевация ST |

|

II |

18,1% |

9% |

31,8% |

4,5% |

|

III |

22,7% |

4,5% |

22,7% |

– |

|

avF |

27,2% |

4,5% |

31,8% |

4,5% |

|

V4 |

13,6% |

– |

50% |

4,5% |

|

V5 |

13,6% |

4,5% |

50% |

4,5% |

|

V6 |

13,6% |

4,5% |

50% |

4,5% |

Примечание: ВСС – внезапная сердечная смерть.

На ВЭМ были направлены 20 пациентов. У трех из них по сравнению с исходной ЭКГ в покое при вертикальном положения тела регистрировалось усугубление депрессии сегмента ST до 3,5 мм, в связи с чем нагрузочная проба не проводилась. Это были пациенты с диагностированной впоследствии аномалией отхождения правой коронарной артерии от левого синуса Вальсальвы в первом случае, с интрамуральным ходом передней нисходящей артерии – во втором, признаками некомпактного миокарда ЛЖ в третьем случае. Таким образом, ВЭМ проведена 17 пациентам, у 14 из них наблюдалось усугубление депрессии сегмента ST.

Согласно результатам ВЭМ, 18 пациентам с исходными изменениями или усугублением исходных нарушений реполяризации и предъявлявшим жалобы на кардиалгии была проведена МСКТ-коронарная ангиография. В 12 случаях были выявлены аномалии развития коронарных артерий: у девяти детей были выявлены ММ, у трех – аномалии отхождения коронарных артерий, и у одного из них – сочетание аномального отхождения и ММ коронарной артерии.

Согласно результатам МСКТ-коронарографии, наибольшее количество случаев локализации ММ наблюдалось в области передней нисходящей артерии, которая была выявлена у пяти пациентов. Кроме того, у четырех пациентов зафиксирована локализация ММ в зоне диагональной артерии, а также у четырех пациентов — в зоне ветви тупого края. В таблице 4 представлены данные о локализации ММ у обследованных пациентов.

Таблица 4 . Локализация мышечных мостиков, согласно данным МСКТ-коронарографии, у обследованных пациентов

Table 4 . Localization of muscular bridges according to MSCT coronary angiography data in the examined patients

Локализация

Левая коронарная артерия:

– передняя нисходящая артерия и диагональные ветви

– огибающая артерия и ветви тупого края

Правая коронарная артерия

Количество пациентов, n = 9

Аномалии отхождения коронарных артерий были выявлены у трех пациентов. Первый пациент – аномальное отхождение правой коронарной артерии от левого синуса Вальсальвы, злокачественный вариант – в проксимальном сегменте артерия проходила между легочным стволом и аортой. Второй пациент – аномальное отхождение огибающей артерии от устья правой коронарной артерии, доброкачественный тип аномального отхождения КА. Третий случай – аномальное отхождение левой коронарной артерии от синотубулярного соединения без нарушения гемодинамики.

Среди пациентов с синдромом и феноменом WPW у двух из пяти детей после радиочастотной аблации (РЧА) ДПЖС сохранились изменения сегмента ST.

В первом случае это асимптомная 17-летняя пациентка, у которой диагностирован ММ в среднем сегменте передней нисходящей артерии. При проведении стресс-ЭхоКГ в покое нарушений локальной сократимости выявлено не было. На ЭКГ в покое регистрировалась депрессия ST до 2 мм во II, III, aVF, V4–V6. Выполнена нагрузка 90 Ватт, частота сердечных сокращений 162 уд/ мин (80% от максимально возрастной нормы). Тест был прекращен в связи с усугублением депрессии до 3 мм от исходной ЭКГ. На пике пробы нарушений локальной сократимости не выявлено, сократительный резерв ЛЖ был нормальный, симптомов у пациентки не было. Таким образом, стресс-тест на выявление коронарной недостаточности был положительным по ЭКГ и отрицательным по ЭхоКГ и клиническим критериям.

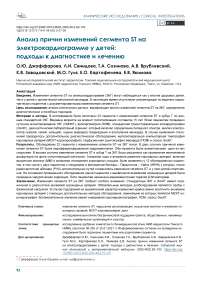

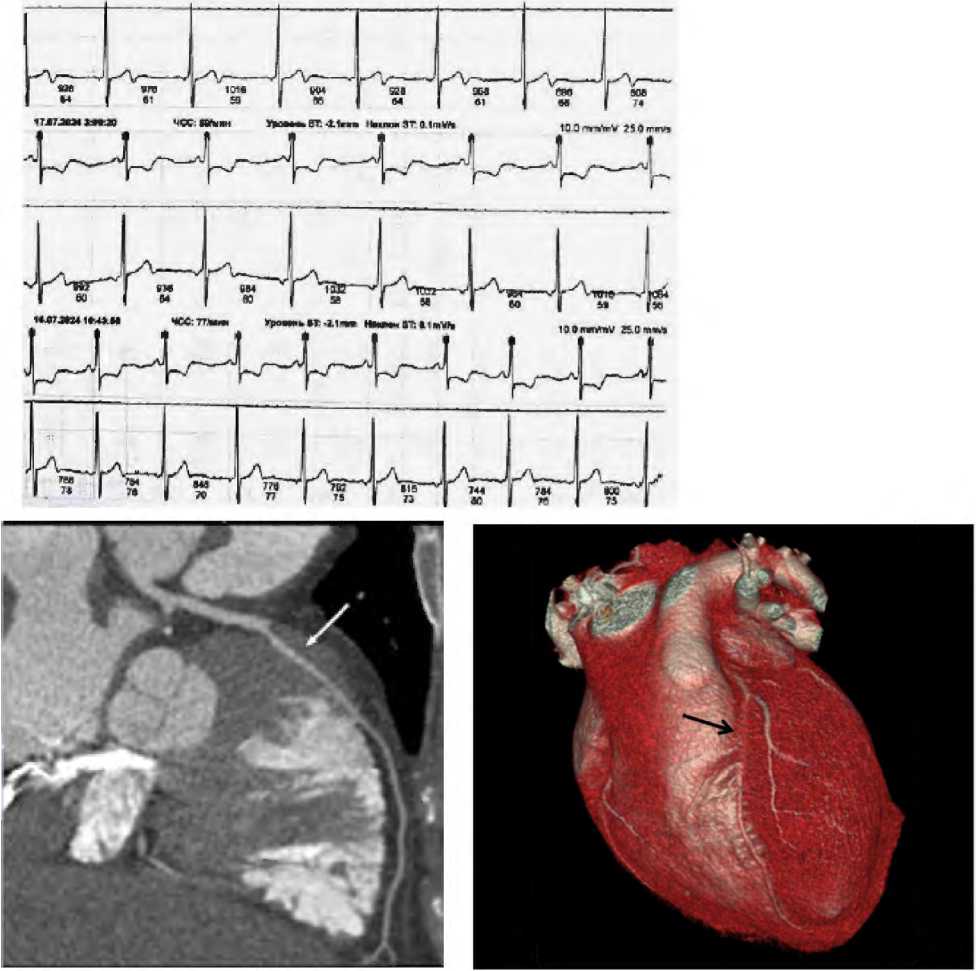

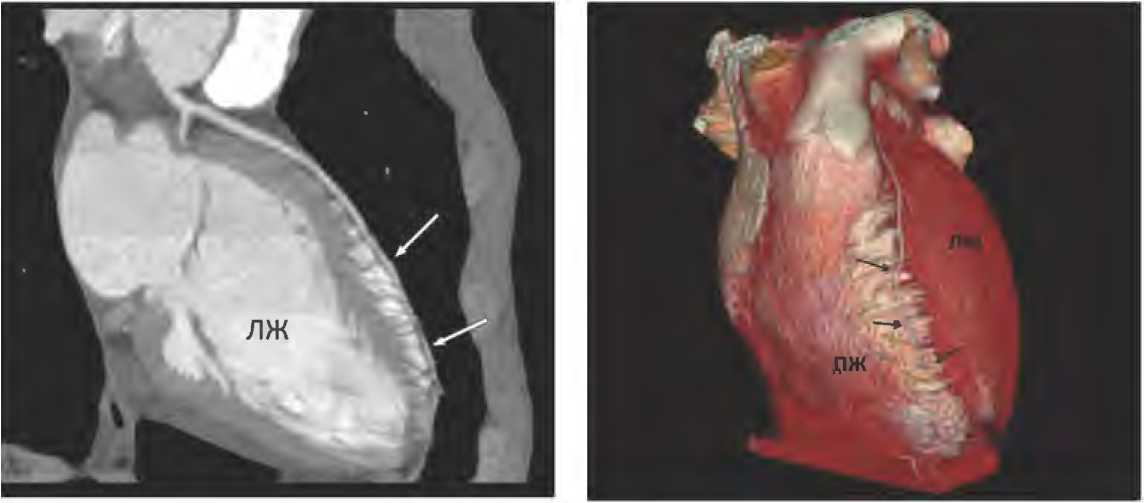

Второй клинический случай – девочка П. 12 лет с синдромом WPW. В течение пяти лет предъявляла жалобы на колющие боли в области сердца в покое и при физической нагрузке, приступы учащенного сердцебиения. При попытке проведения ВЭМ в ортоположении до начала нагрузочного теста выявлена депрессия сегмента ST до 3,5 мм в отведениях II, III, avF, V2-V6. (рис. 1А). После проведения ВСЭФИ РЧА признаки синдрома WPW не регистрировались, но сохранялась депрессия сегмента ST до 1 мм в левых грудных отведениях. При проведении МСКТ-коронарной ангиографии диагностирована аномалия отхождения правой коронарной артерии от синоту- булярного соединения над левым синусом Вальсальвы, проксимальный ход артерии следовал между легочным стволом и аортой – злокачественный межартериальный тип, далее ход артерии был типичный, в пределах разрешающей способности метода (рис. 1А, Б). При такой аномалии симптоматика усугубляется в вертикальном положении за счет компрессии коронарной артерии аортой и легочной артерией, что и имело место у нашей пациентки. С целью улучшения коронарного кровообращения и урежения частоты сердцебиения (для снижения потребления миокардом кислорода) пациентке была назначена медикаментозная терапия β-блокатором. Через 3 мес. была выполнена хирургическая коррекция: снятие «крыши» интрамурального сегмента правой коронарной артерии, формирование неоустья правой коронарной артерии в правом коронарном синусе. В данном случае интрамуральный ход правой коронарной артерии в дистальном сегменте являлся хирургической находкой.

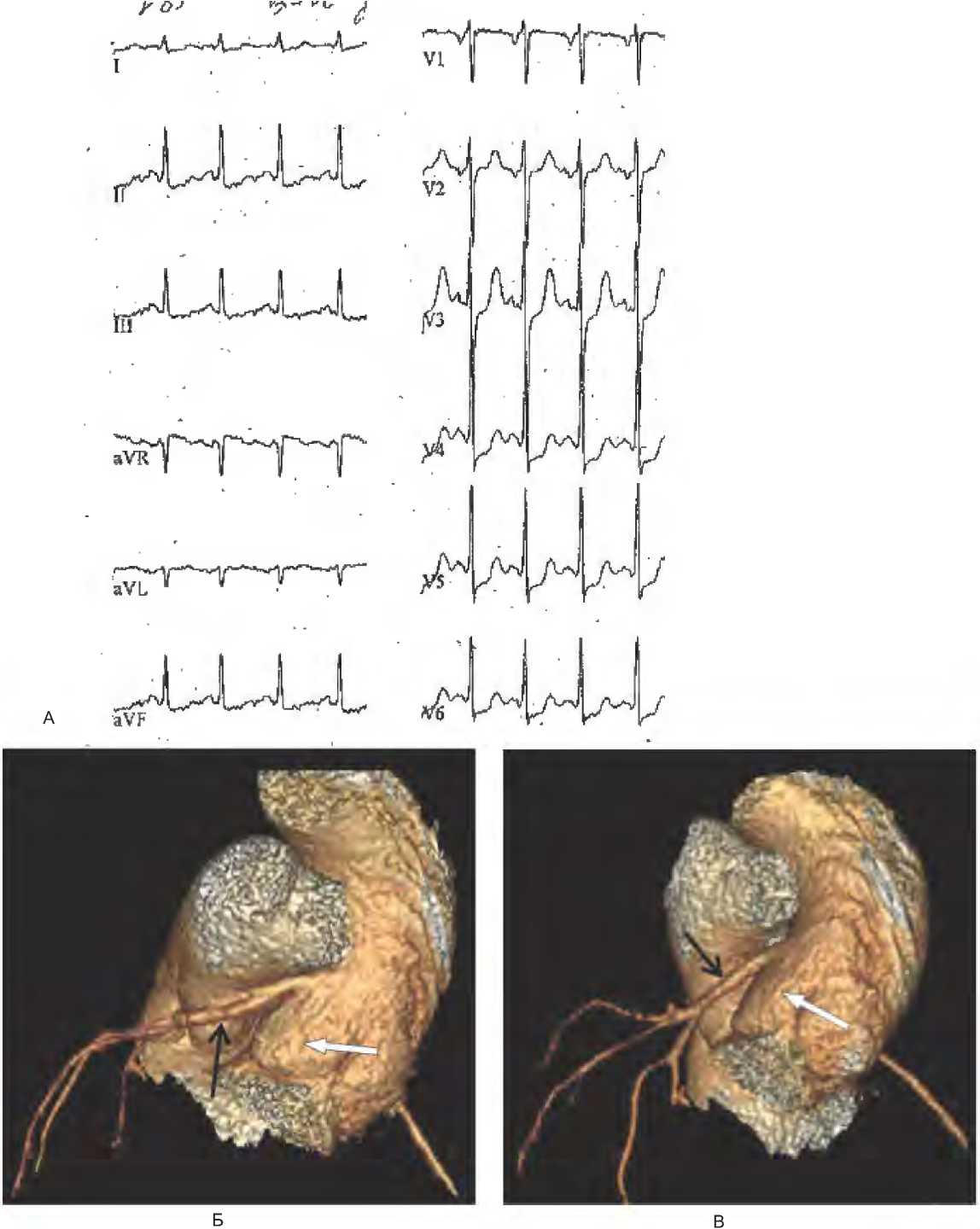

Еще один клинический пример, 16-летняя пациентка Б. с феноменом WPW и жалобами на дискомфортные ощущения в грудной клетке при физических нагрузках. Согласно данным СМЭКГ, регистрировалась преходящая преэкзитация и транзиторная депрессия сегмента ST максимально до 3,3 мм (рис. 2А). РЧА не проводилась в связи с высоким риском полной АВ – блокады [4]. При проведении МСКТ-коронарография выявлены признаки глубокого ММ передней межжелудочковой артерии: глубина туннелированного сегмента составила 4 мм, протяженность – 37 мм; сужение до 1,3 мм и поверхностный ММ ветви тупого края с глубиной туннелированного сегмента 1,2 мм и протяженностью 60 мм (рис. 2Б). Учитывая вышеперечисленные данные, пациентке была назначена медикаментозная терапия – β-блокатор. На фоне проводимой медикаментозной терапии в условиях стационара пациентка отмечала улучшение самочувствия.

В группе пациентов, занимающихся спортом и временно отстраненных от тренировочного процесса, было шесть детей. Четырем пациентам была проведена МСКТ-коронарография. У трех пациентов в данной группе были выявлены изменения. В первом случае у пациента 17 лет с жалобами на синкопальные состояния и давящие боли в груди диагностировано высокое отхождение устьев левой и правой коронарных артерий от синотубулярного соединения без нарушения хода артерий. У двух других пациентов 12 и 17 лет, предъявлявших жалобы на снижение переносимости физических нагрузок и боли за грудиной сжимающего характера, в первом случае был выявлен поверхностный ММ передней нисходящей артерии, во втором – поверхностный ММ правой коронарной артерии. Все пациенты были отстранены от профессионального спорта, последнему был назначен β-блокатор.

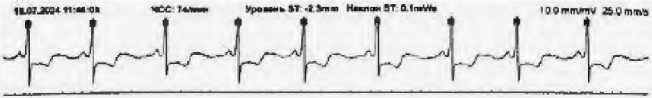

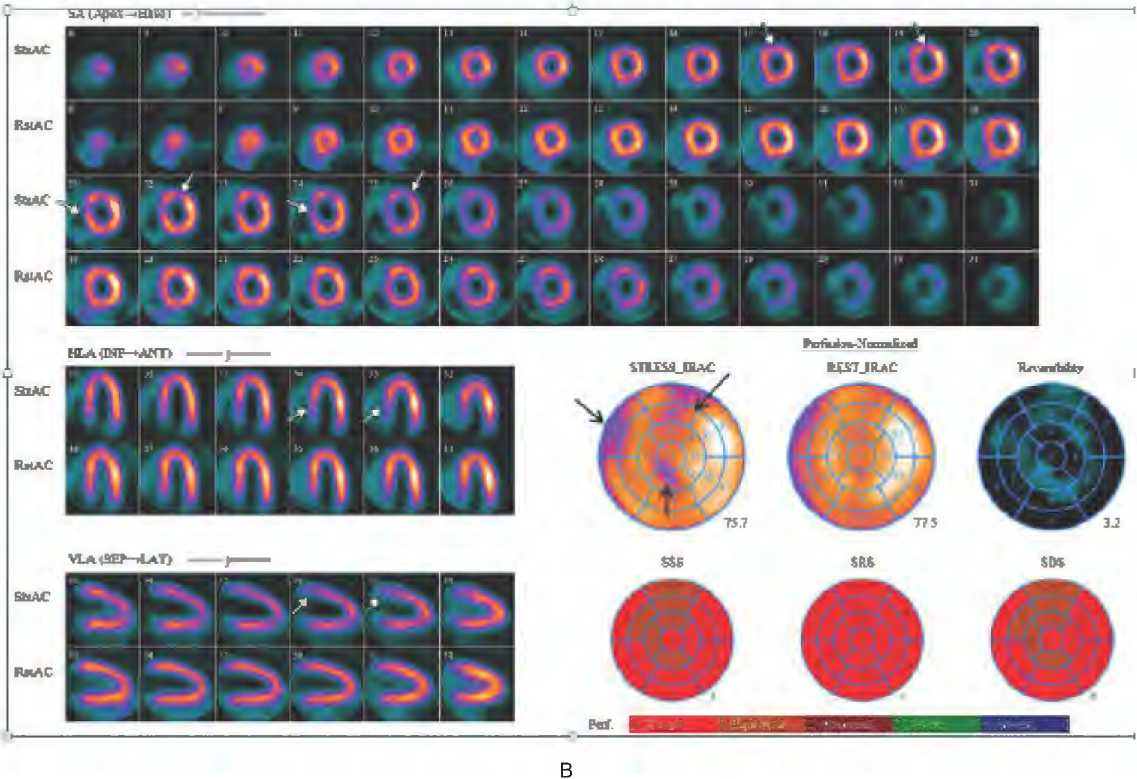

Перфузионная томосцинтиграфия миокарда выполнена 14 пациентам. Только у одного пациента Т. – 17-летнего спортсмена с поверхностным ММ передней нисходящей артерии (рис. 3А) – были выявлены сцинтиграфические признаки стресс-индуцированной ишемии в апикальных и средних отделах передне-перегородочной области и нижне-верхушечной области ЛЖ (9%) (рис. 3Б). У остальных пациентов достоверных сцинтиграфических данных, свидетельствующих о нарушении миокардиль-ной перфузии, обнаружено не было.

Стресс-ЭхоКГ была выполнена трем пациентам. Из них у двух спортсменов с глубоким (2,2 мм) и протяженным (32 мм) ММ ПКА в дистальном сегменте в одном случае и косонисходящей депрессией ST 1,2–1,95 мм во II, III, avF, V4–V6 – в другом, коронарный резерв, по данным допплерографии, был в норме. У третьего пациента с ММ, диагностированным после РЧА ДПЖС, тест на выявление коронарной недостаточности оказался положительным по ЭКГ, при этом отрицательным по данным ЭхоКГ и клиническим критериям.

Среди всех наших пациентов в двух случаях причиной изменений сегмента ST была недифференцированная кардиомиопатия – некомпактный миокард ЛЖ. Оба пациента были асимптомными, один из них спортсмен. В восьми случаях изменения сегмента ST и зубца Т на ЭКГ были расценены как проявления вегетативной дисфункции на фоне сопутствующей патологии, выявленной при дополнительном обследовании, а именно ваготонии в виде элевации ST и высокоамплитудных положительных зубцов T и симпатикотонии в виде косовосходящей депрессия ST и низкоамплитудных положительных зубцов T. Следует обратить внимание на то, что у детей с астенической конституцией, имеющих вертикальное и полувертикальное положение электрической оси сердца, в покое лежа и сидя часто наблюдается косонисходящая депрессия ST и отрицательный или двухфазный зубец T во II, III и avF отведениях на ЭКГ. Эти изменения являются электрофизиологической нормой.

Еще одним часто встречающимся изменением на нормальной ЭКГ покоя у детей с вегетативной дисфункцией является инверсия зубцов T в грудных отведениях, особенно выраженная в положении сидя. При выполнении дозированной физической нагрузки на велоэргометре происходит, как правило, реверсия таких функциональных отрицательных зубцов T. В то же время амплитуда отрицательных зубцов T, связанных с органическими заболеваниями сердца, во время физической нагрузки становится, наоборот, более выраженной и длительно сохраняется в восстановительном периоде4.

Таким образом, всем 22 пациентам с нарушениями процессов реполяризации на основании проведенного обследования была определена тактика лечения и наблюдения. Одной пациентке с выявленной аномалией коронарных артерий – отхождением правой коронарной артерии от левого синуса Вальсальвы, сопровождающимся злокачественным ходом правой коронарной артерии между аортой и легочным стволом, была проведена хирургическая коррекция. Пяти пациентам с диагностированными ММ, в том числе одному спортсмену, для снижения потребления миокардом кислорода была назначена медикаментозная терапия β-блокаторами. Остальные пациенты с диагностированными аномалиями хода коронарных артерий продолжили динамическое наблюдение.

Обсуждение

Нарушения процессов реполяризации при электрокардиографическом исследовании проявляются в виде патологических изменений сегмента ST и зубца T. Несмотря на то, что подобные изменения чаще наблюдаются у взрослых, они также могут быть зарегистрированы у детей [2, 5, 6], что и представлено в данной публикации. Из

Рисунок 1. Пациентка П., 12 лет. 1А – Фрагмент ЭКГ при попытке проведения велоэргометрии, зарегистрирована депрессия сегмента ST до 3,5 мм в отведениях II, III, avF, V2–V6. 1Б, В – МСКТ-коронарография, 3D реконструкции, демонстрирующие аномальное отхождение правой коронарной артерии от некоронарного синуса Вальсальвы (белая стрелка) и ее дальнейший межартериальный ход (черная стрелка)

Figure 1. Patient P., 12 years old. 1A – ECG fragment during an attempt to perform exercise stress test; ST segment depression of up to 3.5 mm was recorded in leads II, III, avF, V2-V6. 1Б, B – MSCT coronary angiography, 3D reconstructions demonstrating the anomalous origin of right coronary artery from non-coronary sinus of Valsalva (white arrow) and its further interarterial course (black arrow)

БВ

Рисунок 2. Пациентка Б., 16 лет. 2А – Фрагмент суточного мониторирования ЭКГ: преходящая преэкзитация без выраженного расширения QRS, транзиторная депрессия сегмента ST максимально до 2,3 мм; 2Б – МСКТ-коронарография: криволинейная реконструкция передней нисходящей артерии, глубокий мышечный мостик проксимального сегмента (белая стрелка); 2В – 3D реконструкция сердца: мышечный мостик передней нисходящей артерии (черная стрелка)

Figure 2. Patient B., 16 years old. 2A – Fragment of daily ECG monitoring: transient preexcitation without significant QRS widening, transient ST segment depression up to 2.3 mm maximum; 2Б – MSCT coronary angiography: curvilinear reconstruction of the anterior descending artery, deep muscular bridge of the proximal segment (white arrow); 2B – 3D reconstruction of the heart: muscular bridge of the anterior descending artery (black arrow)

АБ

Рисунок 3. Пациент Т, 17 лет П. 3А – МСКТ-коронарография: криволинейная реконструкция передней нисходящей артерии: средний и дистальный сегмент имеет субэпикардиальный ход над апикальными отделами перегородки и верхушкой правого желудочка (белые стрелки); 3Б – МСКТ-ко-ронарография, 3D реконструкция сердца: поверхностный мышечный мостик передней нисходящей артерии (черные стрелки). 3В – перфузионная сцинтиграфия миокарда: определяется стресс-индуцированный дефект перфузии ~9% в средних и базальных отделах передне-перегородочной, переднебоковой и нижне-верхушечной области левого желудочка

Figure 3. Patient T., 17 years old. 3A – MSCT coronary angiography: curvilinear reconstruction of the anterior descending artery: the middle and distal segment have a subepicardial course above the apical parts of the septum and the apex of the right ventricle (white arrows); 3Б – MSCT coronary angiography, 3D reconstruction of the heart: superficial muscular bridge of the anterior descending artery (black arrows). 3B – Myocardial perfusion scintigraphy: a stress-induced perfusion defect of ~9% is determined in the middle and basal parts of the anterior septal, anterolateral and inferior apical regions of left ventricle

22 обследованных пациентов с нарушениями процессов реполяризации у 12 пациентов были выявлены аномалии коронарных сосудов: у восьми из них были выявлены ММ, у трех – собственно аномалии отхождения коронарных артерий, у одного – сочетание ММ с аномалией отхождения коронарной артерии.

Причины, которые вызывают изменения сегмента ST и зубца Т, следует разделить на две группы: первичные (при нормальных комплексах QRS) и вторичные (при патологических изменениях QRS) [2]. В свою очередь, первичные причины следует разделить на две подгруппы: кардиальные и экстракардиальные. К кардиальным причинам относятся ишемия миокарда, нарушения коронарного кровоснабжения (синдром Кавасаки) [2], воспалительные заболевания (миокардит, перикардит), кардиомиопатия Такоцубо [5], ММ. Экстракардиальными причинами являются нарушение электролитного баланса, нарушение метаболизма, эндокринные и нейромышечные заболевания, вегетативная дисфункция, явления конституциональной ваготонии и ваготонии спортсменов, влияние лекарственных средств (например, сердечных гликозидов). К вторичным причинам относятся блокады ножек пучка Гиса, экстрасистолия, синдромы преждевременного возбуждения, гипертрофия миокарда, кана-лопатии [2]. Таким образом, правильная интерпретация изменений на ЭКГ требует учета возрастных особенностей, клинической ситуации и возможных физиологических отклонений.

Причиной болевого синдрома в области сердца даже в педиатрической популяции могут быть ММ. Их следует учитывать при дифференциальной диагностике у педиатрических пациентов с рецидивирующими симптомами кардиалгий, включая боль в области сердца при физической нагрузке. Исследования показали, что клинические проявления аномалии коронарных артерий варьируют от бессимптомных до сердцебиения, дискомфорта в груди, обморока, острого инфаркта миокарда и внезапной смерти [6–8]. Существует ли положительная корреляция между тяжестью симптомов и степенью компрессии коронарных артерий, не выяснено. Из 22 обследованных нами детей, восемь пациентов предъявляли жалобы на давящие, колющие или ноющие боли в области сердца. Из 12 пациентов с диагностированными аномалиями хода коронарных артерий только половина были сим-птомными. Китайские исследователи в 2022 г. ретроспективно проанализировали истории 371 пациента детского возраста, госпитализированных с основной жалобой на обморок, и обнаружили, что у восьми (2,2%) пациентов с медианой возраста 12,5 ± 2,7 (8–16) лет была диагностирована врожденная аномалия коронарных артерий с помощью МСКТ-коронарографии или рентгеноконтрастной коронарной ангиографии. Авторы отмечают, что при проведении ЭхоКГ аномалии коронарных артерий были заподозрены только в двух случаях [6].

Согласно результатам МСКТ-коронарографии, у большинства наших пациентов выявлены ММ с локализацией в передней нисходящей артерии ( n = 5). Достаточно высокая выявляемость ММ в нашем исследовании согласуется с литературными данными. ММ – это врожденная аномалия коронарных артерий, которая характеризуется прохождением сегмента коронарной артерии под слоем миокарда. Распространенность данной аномалии колеблется от 5 до 86% при использовании различных методов визуализации и в среднем составляет около 25%

[9]. Вследствие высокой распространенности ММ традиционно считались в значительной степени доброкачественным заболеванием, тем не менее, более поздние исследования, показали, что MМ могут быть ответственны за ишемию миокарда, острые коронарные синдромы, дисфункцию ЛЖ, аритмии и внезапную остановку сердца. [8, 10]. По литературным данным, ММ преимущественно располагаются в области левой коронарной артерии, наиболее частая локализация наблюдается в среднем сегменте передней межжелудочковой ветви, реже в правой коронарной артерии. В большинстве случаев наличие ММ не сопровождается клиническими проявлениями, пациенты имеют благоприятный долгосрочный прогноз. ММ является клинически значимым, когда он связан с регионарными гемодинамическими изменениями [11, 12]. Публикации по данной теме у детей в основном включают клинические случаи и небольшие серии, поэтому необходимо оценивать педиатрические случаи в контексте информации, полученной от взрослых пациентов [10].

В последние годы выявляемость ММ значительно повысилась за счет внедрения в широкую клиническую практику МСКТ-коронарографии [8]. В отличие от инвазивной коронароангиографии при МСКТ-коронарографии визуализируется не только просвет коронарной артерии, но ход сосуда по отношению к окружающим структурам в трех измерениях, что позволяет использовать этот метод как высокоинформативный и безопасный диагностический инструмент для оценки пациентов с атипичными симптомами, указывающими на аномалии коронарных артерий [13].

Визуализирующие нагрузочные тесты, такие как стресс-ЭхоКГ и ПСМ, направленные на выявление ишемии миокарда в практике взрослой кардиологии, показали очень низкую чувствительность в выявлении ММ в связи с динамическим характером ишемии при данной патологии [14]. Эти данные согласуются и с результатами нашего исследования: из трех пациентов с ММ, которым была выполнена стресс-ЭхоКГ, только у одного пациента тест оказался положительным. Аналогичным образом по результатам ПСМ нарушение миокардиальной перфузии было выявлено только у одного из 14 пациентов. Необходимо также отметить, что у всех наших пациентов были нормальные уровни биомаркеров повреждения миокарда. В данном случае это может быть обусловлено отсутствием значимой компрессии коронарных артерий у пациентов с ММ. Однако, по данным литературы, даже при отсутствии повышенных биомаркеров некроза миокарда нельзя исключать аномалии развития коронарных артерий [8].

В лечении симптомного ММ препаратами первого выбора являются β-блокаторы или блокаторы кальциевых каналов, которые помогают снизить проявления заболевания, уменьшая частоту сердечных сокращений [15]. Среди девяти наших пациентов с ММ только пять были симптомными, при этом назначение терапии β-блокато-рами потребовалось в четырех случаях. Что касается хирургического лечения детей со значимыми ММ, то имеющиеся литературные данные очень ограничены. Самый большой опыт педиатрических пациентов с одиночными ММ, которым были проведены операции по снятию крыши, опубликован K. Maeda и соавт. [13]. Авторы сообщили о 14 педиатрических пациентах со значимыми ангиналь-ными болями, не поддающимися медикаментозной терапии, которым было проведено хирургическое лечение

ММ. В нашей когорте пациентов только одному пациенту потребовалась операция хирургического лечения аномалии коронарных артерий в сочетании с ММ.

Следует обратить особое внимание на пациентов с признаками синдрома WPW, которые имеют на ЭКГ вторичные изменения реполяризации и после устранения преэкзитации сохраняют изменения сегмента ST. Важно провести детальный сбор жалоб и анамнеза, учитывая наличие кардиалгии. В серии педиатрических случаев, описанных S. Fujita и соавт., в 56% случаях после РЧА манифестного синдрома WPW наблюдались транзитор-ные изменения сегмента ST и аномалии зубца Т, однако ЭКГ нормализовалась примерно через 1 мес. после аблации. Авторы делают акцент: если аномалии в изменениях сегмента ST и зубца Т продолжаются в течение более длительного периода, может потребоваться тщательное наблюдение или дообследование [16].

В нашем исследовании у двух пациентов c синдромом WPW в послеоперационном периоде диагностирована аномалия коронарных артерий. Известно, что депрессия сегмента ST встречается у половины пациентов с синдромом WPW: аномальные изменения сегмента ST обусловлены проводимостью по дополнительному пути и связаны с аберрантной деполяризацией и реполяризацией. Депрессия сегмента ST обычно нормализуется после устранения дельта-волны и возвращения нормальной реполяризации желудочков через систему Гиса – Пуркинье.

Таким образом, при сохранении депрессии сегмента ST после устранения дополнительного предсердно-желудочкового соединения следует применять индивидуальный подход для определения необходимости дальнейшей стратификации риска для оценки ишемии миокарда [17].

Заключение

Категория пациентов детского возраста с нарушениями реполяризации очень разнородна. У одной части пациентов эти изменения являются вегетативно обусловленными вариантами нормы, а у другой – могут быть предикторами ишемических изменений вследствие аномалий коронарных артерий, могут ассоциироваться с риском ВСС и являются показанием для постоянной медикаментозной терапии или кардиохирургических вмешательств. Рутинные ЭКГ и ЭхоКГ имеют ограничения в верификации причин нарушений реполяризации. Обязательным методом дообследования в таких случаях являются ВЭМ или тредмил-тест у пациентов, достигших необходимых антропометрических параметров. В случае подозрений на ишемический характер изменений крайне важно исключить аномалии коронарных артерий с помощью дополнительных методов обследования, важнейшим из которых является МСКТ-коронарография. Вспомогательное значение имеют инвазивная коронаро-ангиография, стресс-ЭхоКГ и ПСМ.