Анализ разработки Южно-Осташковичского месторождения нефти

Автор: Ющенко И.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты разработки межсолевой и внутрисолевой залежей нефти Южно-Осташковичского месторождения с момента ввода в эксплуатацию. Выявлено, что основной проблемой разработки месторождения является высокая обводненность продукции, для сокращения которой необходимо планомерно проводить ряд геолого-технических мероприятий. Выделены наиболее эффективные из применяющихся мероприятия для стабилизации и увеличения добычи нефти. В целях соблюдения установленных нормативов состояния окружающей среды при разработке месторождения введены предложения по применению природоохранных мероприятий.

Южно-осташковичское месторождение, внутрисолевая залежь, межсолевая залежь, геолого-технические мероприятия, обводненность, охрана окружающей среды

Короткий адрес: https://sciup.org/147245121

IDR: 147245121 | УДК: 553.982.2 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.1.93

Текст научной статьи Анализ разработки Южно-Осташковичского месторождения нефти

В административном отношении Южно-Осташковичское месторождение расположено на территории Речицкого и Калинко-вичского районов Гомельской области. В геологическом строении Южно-Осташкович-ского месторождения принимают участие архейско-протерозойские отложения кристаллического фундамента, а осадочная толща представлена верхнепротерозойскими, палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими породами.

Кристаллический фундамент и нижнепротерозойская группа отложений представлены диоритами, гранито-гнейсами и гранитами (Цалко, 1986). В осадочном чехле соленосных отложений выделяются: подсолевая терригенная, подсолевая карбонатная, нижняя соленосная, межсолевая, верхнесоленосная и надсолевая толщи.

Промышленная нефтеностность месторождения связана с карбонатными обводненность, охрана окружающей среды.

коллекторами внутрисолевых, межсолевых (петриковский, елецкий, задонский горизонты) и подсолевых отложений, а также с терригенными коллекторами ланского горизонта. Основными объектами разработки являются межсолевая и внутрисолевая залежи нефти.

Результаты и их обсуждение

Внутрисолевая залежь открыта в 1996 г. после получения промышленного притока нефти во внутрисолевых отложениях в скв. 174 Южно-Осташковичская. Впервые запасы подсчитаны в 1998 г. Залежь литологически экранирована. Площадь нефтеносности внутрисолевой залежи – 770 тыс. м2, ограничена линией распространения пластов-коллекторов, проведенной на середине расстояния между скважинами, в которых выделяется нефтенасыщенный коллектор, по ГИС, и где отсутствует коллектор, или боричевские отложения. Нефтенасыщенная толщина 3 м

определена по карте равных нефтенасыщенных толщин. Открытая пористость составляет 7 %, а нефтенасыщенность 83 % определена по данным ГИС как средневзвешенная по толщине. Плотность нефти составляет 0,848 г/см3 (Пахольчук, 2002).

Внутрисолевая (боричевская) залежь разрабатывается единственной скв. 174 без поддержания пластового давления (Карташ, 2004). Всего из залежи отобрано 18,375 тыс. т нефти и 25,020 тыс. т жидкости. Темп отбора за 2017 г. составляет 7 %, что значительно выше уровня предыдущих лет, коэффициент нефтеизвлечения – 0,206 при проектном 0,2. Залежь характеризуется линзовидным характером распространения коллекторов и малой мощностью продуктивных отложений.

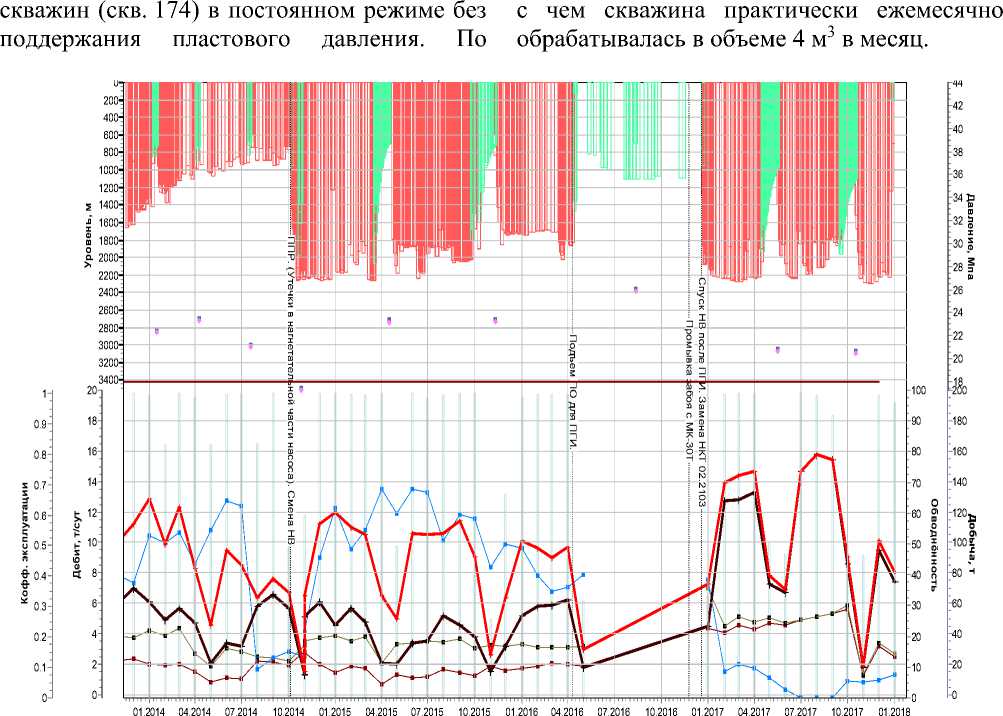

материалам отчета БелНИПИнефть «Дополнение к проекту разработки Южно-Осташковичского месторождения», дебит нефти скв. 174 в 2017 г. составлял 2,5– 5,6 т/сут, отборы за месяц – 67–158 т, что выше, чем в 2016 г., по причине запуска скважины в конце 2016 г. после длительного простоя и последующей смены насоса. В 2016 г. скважина эксплуатировалась только в период с января по апрель и в декабре 2016 г. В апреле и сентябре 2017 г. скв. 174 останавливалась на исследование (на 744 часа). Восстановление уровня в апреле и ноябре 2015 г. составило 56,8 (с 2275 до 628 м) и 40,2 м/сут (с 2021 до 734 м) соответственно (рис.). В октябре 2017 г. в скв. 174 врезали щелевой пробоотборник, но существенного изменения в значениях обводненности не наблюдается. Содержание солей в пробах достигало 2700 мг/дм3, в связи

Разработка лебедянского существующим внутрисолевой залежи горизонта осуществляется фондом добывающих

* Обводнённость %

* Добыча жидкости,т

Дата

* Кооф. экспл. * -«-Дебит нефти * -«-Дебит жидкости * □ Уровень дин., м * Уровень стат., м

* Давление на ВН<(пл.) * ■ Давление на ВНК(заб.) * ♦ Давление на ВДП(пл.) * ♦ Давление на ВДП(заб.) * + Добыча Нефти,т

Рис. Показатели разработки скв. 174 Южно-Осташковичского месторождения

Следует отметить, что, согласно результатам анализа проб, взятых 29.04.2015 г. из скв. 174 с интервала 3398–3415 м (brh), попутная вода по составу близка к закачиваемой для поддержания пластового давления воде, обогащённой NaCl. Так как закачка на лебедянском горизонте (линзовидная залежь) не организована, то добычу воды удельного веса 1,17 г/см3 из скв. 174 можно объяснить заколонным перетоком из нижележащих межсолевых отложений. Данный факт также подтверждается тем, что при отборе проб в апреле 2013 г. в скв. 174 получен индикатор, закаченный в нагнетательные скважины при проведении трассирования фильтрационных потоков на елецко-задонской залежи (вынос индикаторов, закачанных в нагнетательные скв. 18, 109, 132).

Пластовое давление снижалось незначительно, что может указывать на подпитку скважины извне (при отборе 10,800 тыс. м3 жидкости за 7 лет при разработке линзовидной залежи на упругом режиме должен был наблюдаться более быстрый темп снижения давления). Удельный отбор жидкости с начала разработки лебедянской залежи скв. 174 составил 2,064 тыс. м3/МПа. Для более точного контроля за разработкой необходим манометрический замер пластового давления, повтор исследований с обеспечением забоя для определения наличия заколонного перетока.

Разработка основной скважины за запасами межсолевой залежи начата в октябре 1972 г. вводом в эксплуатацию фонтанным способом скв. 18. Основным фондом скважин эта залежь была разбурена к 1982 г. по сетке 300×400 м (Березаев, 1987). В последующие годы бурение проектных скважин было направлено на уплотнение сети скважин с целью более полной выработки запасов.

К периоду 2005–2010 гг. межсолевая залежь нефти находилась на четвертой стадии разработки с постоянным снижением отборов нефти и высокой обводненностью продукции – 74,8 %. Разработка в этот период велась с поддержанием пластового давления, добывающие скважины располагались в три ряда параллельно контуру нефтеносности.

Пластовое давление 54,7 МПа, полученное при освоении скв. 18 и приведенное к отметке ВНК (водонефтяной контакт) («минус»

3720 м), принято за начальное пластовое давление межсолевой залежи Южно-Осташко-вичского месторождения.

В целом по межсолевой залежи Южно-Осташковичского месторождения наблюдается падение пластового давления по скважинам добывающего и контрольного фонда. По состоянию на конец 2010 г. среднее пластовое давления по данной залежи составляет 34,01 МПа, что на 38 % ниже начального пластового давления.

Падение пластового давления наблюдается по скв. 127s2, 128, 133s3, 137s2, 169s2, 171s2, 174, 183s3, 186, 188, которые расположены преимущественно в северо-восточной части залежи. За период 2000–2008 гг. наибольший рост пластового давления отмечается по скв. 192, 198, расположенным в центральной части залежи (Карташ, 2004). В период 2008–2013 гг. давление держалось на уровне 33,4–33,8 МПа, в последующие годы в связи с запланированным в проектном документе поддержанием текущей компенсации ниже 100 % начало снижаться. С 2013 г. снижение составило 0,3–1,6 МПа, причем наиболее интенсивное снижение отмечено в 2016– 2017 гг., что объясняется в основном запаздыванием относительно намеченного в проектном документе ввода под нагнетание на нижнюю часть разреза скв. 9001 из-за технологических проблем, связанных с проводимыми работами по водоизоляции (ввод по проекту – 2014 г., по факту – 12.2017 г.; нехватка закачки по нижней части разреза из-за разбуривания и ввода новых скважин на нижнюю часть задонских отложений).

Большие объемы закачки и высокие уровни отборов в первоначальный период разработки привели к резкому обводнению петриковско-задонских отложений межсолевой залежи.

В настоящее время залежь нефти петри-ковско-задонского горизонта разрабатывается на упруговодонапорном режиме с поддержанием пластового давления путем закачки воды в приконтурные нагнетательные скважины. Большинство добывающих скважин работают из отложений петриковского горизонта: скв. 127s2, 128, 130s2, 133s3,168s2, 186, 187, 190, 191s2, 199s2, 201, 169s2, 182s2; скв. 138, 175, 171s2 – из дроздовских и туровских отложений елецкого горизонта. В скв. 183s3, 185s3 и 188 перфорированы отложения елецкого горизонта и бо-ричевские слои лебедянского горизонта.

С целью оценки насыщенности средней и нижней частей разреза межсолевой залежи пробурены скв. 198 и 207 в центральной части залежи, скв. 205 в восточной части залежи, а также скв. 206 в западной части залежи.

Согласно результатам бурения скв. 198 и 207 в центральном участке залежи, остаточные запасы нефти сосредоточены в нижней части разреза (кузьмичевские слои и нижняя часть тонежских слоев) и в верхней части пет-риковского горизонта. Верхняя часть тонеж-ских слоев, тремлянские слои задонского горизонта, а также туровские и дроздовские слои елецкого горизонта в значительной степени обводнены.

В результате бурения скв. 206 сосредоточение остаточных запасов предполагается в западном участке залежи в отложениях средней и верхней частей туровских слоев и дроздовских слоев елецкого горизонта .

Отложения нижней части туровских слоев елецкого горизонта и тонежских слоев задонского горизонта обводнены.

По материалам отчета БелНИПИнефть «Дополнении к проекту разработки Южно-Осташковичского месторождения» по состоянию на 01.01.2018 г. из петриковско-задон-ской залежи отобрано 8899,158 тыс. т нефти, остаточные извлекаемые запасы – 1660,842 тыс. т. Остаточные запасы на 1 действующую добывающую скважину – 55,361 тыс. т. Обводненность продукции скважин составляет 87,3 %, текущий КИН (коэффициент извлечения нефти) – 0,43 при текущем проектном коэффициенте – 0,44 .

Основная проблема разработки петриков-ско-задонской залежи Южно-Осташкович-ского месторождения – высокая обводненность продукции. Причиной роста обводненности является высокая степень выработанности запасов на завершающей стадии разработки, сопровождающаяся естественным нарастанием обводненности добываемой продукции.

Скважины, восстановленные боковыми стволами, раскрывали в основном только верхнюю часть разреза (отложения петриков-ского горизонта и верхушки дроздовских слоев елецкого горизонта). Средняя и нижняя части разреза обводнены. Практически весь фонд добывающих скважин работает с верхней частью залежи (в основном отложения петриковского горизонта).

Анализ состояния разработки нефтяной залежи межсолевого комплекса Южно-Осташковичского месторождения позволяет разделить залежь на 3 участка (западный, центральный и восточный) в следующих пределах: граница разделения участков проходит на середине расстояния между скв. 183–192 и 199–192 с запада для центрального участка и по линии через скв. 165, проходящей вкрест простирания кровли коллектора, с востока. Свод структуры находится в районе скв. 128, 189, 190, 202, 175.

Наиболее выработанным является западный участок залежи, поскольку разработка месторождения началась с этой части залежи и самые мощные эффективные толщины (100–150 м) связаны именно с ним. Соответственно, основной добывающий фонд приурочен к западному участку, и конечный коэффициент извлечения нефти (КИН) данного участка более высокий – на уровне 0,585 – по сравнению с КИН центрального и восточного участков межсолевой залежи – 0,46. По результатам обработки сейсмических данных выделено нарушение, проходящее между скв. 192, 198 и 166, 177.

Центральный участок залежи расположен в седловине продуктивных отложений. Так, скв. 166 раскрыла продуктивные отложения петриковского горизонта на глубине 3400 м, что на 240 м ниже тех же отложений скв. 183, отнесенной к западному участку. Наличие такого прогиба обуславливает низкую продуктивность скважин, которые вводятся в эксплуатацию, поскольку они дают продукцию преимущественно с верхних горизонтов из-за обводнения нижезалегающих отложений, и влияет на поточный и конечный проектный коэффициенты извлечения нефти.

Восточный участок залежи представлен менее мощными эффективными толщинами продуктивных отложений, соответственно, меньшим фондом добывающих скважин меньшей продуктивности.

Дальнейшие перспективы увеличения добычи нефти месторождения могут быть связаны с центральным и восточными участками межсолевой залежи при условии эффективного бурения и качественного раскрытия продуктивных горизонтов новыми добывающими скважинами.

Следует отметить положительную практику проведения в РУП «ПО «Белоруснефть» мероприятий по трассированию фильтрационных потоков с обязательным проведением промысловых геофизических исследований до и после работ по повышению нефтеотдачи пластов, позволяющих получить информацию о направлении и скорости фильтрационных потоков, о проницаемости и объемах промытых фильтрационных каналов, объемах воды, поступающей от нагнетательных к добывающим скважинам, степени влияния первых на вторые. Анализ результатов трассирования фильтрационных потоков в целом по основному объекту разработки позволяет сделать вывод о наличии широкого фронта охвата воздействием нагнетательных скважин на практически весь фонд добывающих скважин. Исключением является только центральный участок залежи, большинство скважин которого не реагируют на закачку индикаторов.

При разработке месторождения применяется ряд геолого-технических мероприятий для стабилизации и увеличения добычи, в результате проведения которых наблюдается дополнительная добыча нефти. Наиболее эффективными оказываются мероприятия по переводу на выше(ниже)лежащий нефтенасыщенный интервал и бурение бокового ствола.

На Южно-Осташковичском месторождении для сдерживания роста обводненности и продуктивной выработки запасов нефти в дальнейшем планируется проводить целый комплекс геолого-технических мероприятий, таких как:

-

– регулирование и увеличение охвата пластов вытеснением с целью повышения нефтеотдачи пластов;

-

– бурение нового ствола и новых скважин;

-

– перевод на вышележащий горизонт;

-

– интенсификация притока нефти к скважине;

-

– ремонтно-восстановительные работы, проводимые с целью перевода скважины из ликвидированного или другого фонда в действующий, перевода добывающей скважины под закачку воды, а также для ликвидации нарушения эксплуатационной колонны;

-

– изоляционные работы;

-

– работы по оптимизации режима эксплуатации скважинного оборудования: смена насоса, в том числе с увеличением глубины подвески насоса, смена длины хода плунжера и числа качаний.

В дальнейшем такие мероприятия, как бурение горизонтальных стволов и переводы на вышележащие горизонты, необходимо проводить с детальным планированием этих мероприятий на основе цифровой геолого-гидродинамической модели месторождения, с целью увеличения технологической эффективности проводимых мероприятий. Перевод скважин на вышележащие горизонты является успешным мероприятием, однако при этом необходимо внимательно подходить к выбору объектов для перевода и четко определять наличие, характер распространения непроводящих перемычек между основными продуктивными горизонтами в зоне размещения скважины, выбранной для перевода на вышележащий горизонт, для предотвращения ее быстрого обводнения водой или подключения к работе скважины уже обводнившихся пропластков.

Разработка месторождения оказывает негативное воздействие на окружающую среду, поскольку приводит к изменению рельефа, состава подземных вод, загрязнению атмосферы, а водоемов и грунтов – сточными водами. Таким образом, добыча нефти приводит к техногенной трансформации земной поверхности, микроклиматических, геохимических и гидрогеологических условий. Негативное воздействие нефти также проявляется в уменьшении микроорганизмов, преобразовании агрохимических агрофизических свойств почвы, изменении активности окислительновосстановительных и гидролитических ферментов.

Чтобы минимизировать негативное воздействие разработки на природную среду, добыча нефти должна проводиться с соблюдением законов об охране окружающей среды РБ, об охране атмосферного воздуха, о питьевом водоснабжении, об отходах, а также положений Минприроды РБ и др.

При строительстве скважин необходимо осуществлять лабораторный природоохранный контроль в целях соблюдения установленных нормативов состояния окружающей среды, а также обеспечивать надежную и эффективную работу установок по отведению отходящих дымовых газов, производственных и хозяйственно-бытовых стоков, транспортировке и утилизации твердых отходов.

Для борьбы с загрязнениями атмосферы при разработке месторождения необходимо соблюдение технологических режимов для снижения и ликвидации выбросов, создание санитарно-защитных зон и четкое соблюдение санитарного режима, улавливание выбрасываемых веществ, хорошая герметизация всех систем по добыче и транспорту скважинной продукции, использование закрытой системы для ликвидации выбросов газа при продувке скважин, трубопроводов, а также в ходе проведения ремонтных работ.

При разработке месторождения особое внимание необходимо уделять сточным водам, поскольку они являются главным источником загрязнения природной среды. Сточные воды содержат нефть и нефтепродукты, фрагменты выбуренной породы, растворённые соли и другие вещества.

Для предупреждения попадания в гидросферу и литосферу продуктов бурения, сточных вод необходимо проводить строительство обваловки и амбаров, установку лотков для переноса стоков к узлу сбора, формирование закрытой системы водоснабжения с использованием специальных емкостей для сбора и вывоза шлама.

Заключение

В ходе исследования получены следующие основные результаты:

-

1. В геологическом строении Южно-Осташковичского месторождения принимают участие архейско-протерозойские, палеозойские, мезозойские и кайнозойскиме отложения. Основными объектами разработки месторождения являются межсолевая и внут-рисолевая залежи нефти.

-

2. Приведены результаты разработки межсолевой и внутрисолевой залежей нефти Южно-Осташковичского месторождения с момента ввода месторождения в эксплуатацию.

-

3. Анализ состояния разработки нефтяной залежи межсолевого комплекса Южно-Осташковичского месторождения позволил

-

4. При разработке месторождения применяется ряд геолого-технических мероприятий, наиболее эффективными из которых оказываются мероприятия по бурению бокового ствола и переводу на выше(ниже)лежащий нефтенасыщенный горизонт. Однако основной проблемой разработки Южно-Осташко-вичского месторождения является высокая обводненность продукции, для сдерживания роста которой в дальнейшем целесообразно проводить предложенный ряд геолого-технических мероприятий.

-

5. Добыча нефти на месторождении приводит к нарушению природного ландшафта, поэтому необходимо четко следовать нормативным документам в области охраны недр и окружающей среды, уделять особое внимание техногенной трансформации атмосферы, литосферы, биосферы и гидросферы на всех этапах разработки, применять комплекс мероприятий по предотвращению и минимизации негативного влияния разработки.

разделить залежь на западный, центральный и восточный участки. При условии эффективного бурения и качественного раскрытия продуктивных горизонтов новыми добывающими скважинами последующий перспективы увеличения добычи нефти могут быть связаны с центральным и восточными участками межсолевой залежи.

Список литературы Анализ разработки Южно-Осташковичского месторождения нефти

- Березаев А.Н. Проект разработки Южно-Осташковичского месторождения. Киев: УкрГИПРОНИИнефть, 1987. 107 с.

- Дополнение к проекту разработки Южно-Осташковичского месторождения РУП "ПО "Белоруснефть". Гомель: БелНИПИнефть, 2018. 43 с.

- Карташ Н.К Анализ разработки месторождений нефти Беларуси и выработка рекомендаций по ее совершенствованию. Гомель: БелНИПИнефть, 2004. 254 с.

- Пахольчук А.А. Оценка выработки и определение локализации остаточных балансовых и извлекаемых запасов нефти межсолевой залежи Южно-Осташковичского месторождения. Гомель: БелНИПИнефть, 2002. 37 с.

- Цалко П.Б. Карбонатные коллекторы нефтяных залежей Припятского прогиба. Мн.: Наука и техника, 1986. 256 с.