Анализ развития полевой деятельности экспедиций и отрядов Московского отделения ИИМК / ИА АН СССР в 1945-1964 гг

Автор: Володин С.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор и анализ работ полевых экспедиций московского отделения центрального археологического учреждения страны - Института истории материальной культуры / Института археологии АН СССР в первые два послевоенных десятилетия. Этот период истории страны характеризуется общим восстановлением после трагедий войны в 1940-е - начале 1950-х гг., активным экономическим подъемом во время «оттепели», что прямым образом сказывается на организации полевых работ столичными археологами. Основой для анализа стала национальная карта «Археологические памятники России», материалами для создания которой выступают научные отчеты, хранящиеся в Научно-отраслевом архиве ИА РАН. В качестве дополнительных сведений привлекаются документы из фонда внутренней документации Института (приказы по экспедициям). Подобный подход позволил наметить и продемонстрировать тенденции и основные направления научных интересов сотрудников ИИМК/ИА.

История археологии, полевые исследования, археологическая экспедиция, институт истории материальной культуры, институт археологии, архив

Короткий адрес: https://sciup.org/143174580

IDR: 143174580 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.423-436

Текст научной статьи Анализ развития полевой деятельности экспедиций и отрядов Московского отделения ИИМК / ИА АН СССР в 1945-1964 гг

История полевых исследований археологических памятников России и сопредельных территорий насчитывает уже не одно столетие. Их истинное количество к настоящему времени довольно трудно представить. Идея создания единой карты национального масштаба, которая объединила бы информацию обо всех произведенных когда-либо полевых исследованиях, обнаруженных объектах исторического наследия, существует в научном сообществе довольно давно. Например, в резолюции Всесоюзного археологического совещания, проведенного

-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-40053 «Археологические исследования двух послевоенных десятилетий (1945–1964 гг.) на карте России».

в феврале – марте 1945 г. в Москве на базе ИИМК, была заявлена необходимость создания подобной карты, которая бы включала и разведочные маршруты для последующего планирования полевых исследований (Тезисы и проекты, 1945. С. 25; Итоги и перспективы…, 1945. С. 164). Долгое время реализация подобного проекта была сопряжена с большими трудностями, так как требовала бы огромного объема бумажного картографического материала, вследствие чего идея воплотилась в виде создания отдельных сборников серии «Археологическая карта России» по отдельным регионам страны. С развитием компьютерных географо-информационных систем обработка и хранение объема данных по всем памятникам РФ стали реальными. Коллективом Института археологии РАН были предприняты первые шаги по созданию национальной карты «Археологические памятники России» на базе автоматизированной системы обработки информации «Терек» ( Макаров и др ., 2015а; 2015б; 2016). На первом этапе в данную систему были включены данные по объектам археологического наследия и местам археологической шурфовки за 2009–2012 гг. На современном этапе развития данного проекта осуществляется сбор информации об археологических исследованиях двух послевоенных десятилетий, с 1945 по 1964 г.

Выбор данного хронологического промежутка неслучаен. Как верно подчеркнула И. А. Сорокина, несмотря на существование периодизаций археологической науки России и СССР, выстроенных на анализе и оценке концептуальных взглядов исследователей, тенденции развития полевых исследований во многом определяются экономическими и политическими реалиями ( Сорокина , 2008. С. 24). Завершение Великой Отечественной войны, нанесшей огромный ущерб как памятникам археологии, так и кадровому составу научно-исследовательских археологических центров, является очевидной точкой отсчета. В 1964 г., согласно общепринятым историческим периодизациям, завершается десятилетие т. н. «оттепели», когда административные и хозяйственные реформы привели к увеличению не только финансирования научных центров, но и объемов масштабного строительства, которое сопровождалось активными археологическими исследованиями. Эти обстоятельства, без сомнения, привели к значительному расширению научных центров, притоку молодых специалистов. Таким образом, выбранный хронологический отрезок отражает эпоху послевоенного восстановления народного хозяйства, масштабных перемен в промышленной и сельскохозяйственной области, которые привели к существенному подъему полевых исследований.

Польза создания единой системы хранения данных обо всех известных археологических памятниках в масштабной геоинформационной системе очевидна – это сбор и хранение информации, имеющей географическую привязку. Однако помимо функции сохранения сведений ГИС является отличным инструментом для пространственного и хронологического анализа истории полевых исследований. Появляется возможность получить представление о приоритетных направлениях в научной работе, о тенденциях, господствовавших в отечественной археологии.

В настоящее время работа по вводу всех данных о памятниках, изученных с 1945 по 1964 г., еще не завершена, из-за чего осмысление задач и целей всех исследовательских центров страны не представляется возможным. На данном этапе проведен предварительный анализ этих сведений на примере головного археоло- гического учреждения – Института истории материальной культуры (ИИМК) АН СССР, переименованного в 1959 г. в Институт археологии (Кудрявцев, 2019).

Весной 1945 г. на упомянутом выше Всесоюзном археологическом совещании была определена роль ИИМК как координатора работы всех Академий наук союзных республик, филиалов, музеев и других научных центров. Нужно отметить, что среди других организационных предложений на этом форуме была высказана идея о создании Всесоюзного археологического комитета при правительстве, который «осуществлял бы планомерное распределение археологических усилий» (Итоги и перспективы…, 1945. С. 164). Эта задумка, впрочем, не нашла своего воплощения впоследствии, так как, по сути, эти функции были возложены на ИИМК.

На этом же совещании, среди прочего, были определены векторы послевоенного развития археологической науки и составлены перспективные планы исследовательской и полевой деятельности до конца 1940-х гг. для основных академических центров и музеев (Там же. С. 159–180). Основные задачи археологов из ИИМК были определены следующим образом. Для исследователей палеолита приоритетным направлением являлось установление пределов расселения человечества в эпоху среднего и позднего палеолита, для чего предлагалось тщательное изучение новых районов, в первую очередь на Урале, в Средней Азии и Закавказье. Для исследователей неолита предлагалось сконцентрироваться на обследовании территорий Белоруссии, Прибалтики, Волго-Окского бассейна, Приуралья и Средней Азии. Для эпохи энеолита магистральным направлением определялось установление связей трипольской культуры с восточными и юго-западными соседями, в меньшей степени – изучение меднокаменного века в Закавказье.

Для ученых, занимающихся историей бронзового века, географические рамки исследований были определены очень широко: Белоруссия, Поволжье (абашевская культура), степи Восточной Европы и лесная территория (фатья-новская культура), Кавказ, Казахстан и байкало-амурский регион. В изучении раннего железного века основной вектор научной проблематики был направлен на предскифские и скифские памятники украинских степей и сопредельных территорий. Исследователям античности предлагалось сконцентрировать усилия на вопросах связей городов Северного Причерноморья с центрами ойкумены, взаимодействия греков с местным населением, экономической истории и эллинской культуры. В области славяно-русской археологии приоритетными направлениями выделялись проблема этногенеза славян и изучение древнерусских городов, в том числе и на юге (Тмутаракань).

В связи с вышеперечисленными планами исследовательской деятельности, определенной на Всесоюзном совещании, кажется весьма интересным определить, в какой мере они были реализованы, сохранились ли заложенные тенденции в полевой деятельности ИИМК, центрального археологического учреждения в СССР в рассматриваемый момент времени.

Стоит оговориться, что в данной работе попытка подобного анализа будет реализована лишь для Московского отделения Института истории материальной культуры (позднее – ИА). В качестве источниковой базы выступают материалы отчетов о полевых исследованиях, хранящиеся в Научно-отраслевом архиве ИА РАН (Ф-1. Р-1).

Впрочем, очевидно, что только лишь научные отчеты не смогут в полной мере продемонстрировать реальную картину. Значительная часть московских экспедиций и отрядов работала на территории союзных республик, где существовала своя система разрешений и отчетности. Так, например, после присоединения Крымской области к Украинской ССР в 1954 г. московский Полевой комитет выдал лишь один Открытый лист на исследования в этом регионе – В. Д. Блаватскому в 1964 г. ( Сорокина , 2008. С. 84). Отчеты о работах вне границ РСФСР ученые должны были сдавать в первую очередь в республиканские научные центры, а в Москву – лишь по желанию и возможностям. Кроме того, вплоть до начала 1950-х гг. существовала практика подготовки публикации результатов раскопок сразу после их проведения, из-за чего документация об этих исследованиях в архив не поступала (Там же). Чтобы снивелировать эти недостатки полевых отчетов, к исследованию были привлечены материалы фонда внутренней документации ИИМК/ИА (Ф-1. Р-4), а именно приказы о создании экспедиций и отрядов, в которых указывался начальник, состав экспедиции, а также регион работ. Это позволило восполнить данные по работам московских археологов за границами РСФСР.

При подсчете количества экспедиций в данной работе учитывались в том числе и сведения об их отрядах. Масштабные экспедиции, такие как Куйбышевская, Чувашская, Поволжская, Северо-Кавказская, Московская, Верхневолжская и некоторые другие, имели дробление на несколько крупных отрядов, каждый из которых по масштабам проделанной работы и количеству участвовавших людей вполне сравним с отдельной экспедицией. В таких случаях вместо одной экспедиции в статистике принималось в расчет количество работавших отрядов. Кроме того, в представленной выборке не участвовали зарубежные проекты Института, такие как Монгольская, Албанская, Болгарская экспедиции.

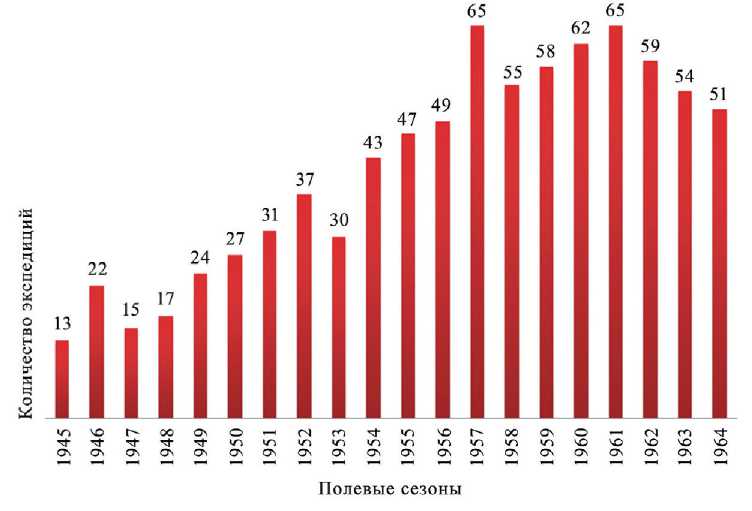

За период с 1945 по 1964 г. Московское отделение ИИМК/ИА организовало работу 824 экспедиций и отрядов, проводивших исследования на территории буквально всего Советского Союза. С восстановлением страны после войны количество проводимых исследований ежегодно увеличивалось (рис. 1). Летом 1945 г. было организовано всего 13 экспедиций, объем их работ был довольно скромным. Однако уже на следующий год обнаруживается всплеск экспедиционной деятельности – в «поле» выехали 22 экспедиции. География исследований при этом широкая – от Новгорода, Вологодской и Костромской областей на севере до Крыма, Украины и Молдавии на юге. Самыми восточными регионами стали Тува и Хакасия, исследуемые Саяно-алтайской экспедицией под руководством С. В. Киселева и Е. А. Евтюховой. Несмотря на существенные кадровые потери во время войны, полевая деятельность московских археологов постепенно оживляется.

До начала 1950-х гг. количество экспедиций ИИМК колебалось в пределах двух десятков, однако ситуация в этот момент существенно изменилась благодаря двум взаимозависимым обстоятельствам. В конце 1940-х гг. в разрушенной войной стране возобновляется активное строительство. В 1948 г. были приняты Постановление Совета Министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры» и «Положение об охране памятников культуры» ( Карпова и др ., 2000. С. 463–472). Эти документы были разработаны в соответствии с резолюцией «О законодательстве по охране и исследованию археологических памятников», подготовленной по докладу академика И. Э. Грабаря, сделанному на Всесоюзном

Рис. 1. Количество работавших экспедиций и отрядов ИИМК/ИА (Московское отделение) в полевых сезонах 1945–1964 гг.

археологическом совещании в 1945 г. (Тезисы…, 1945. С. 28–31). Один из разделов принятого «Положения…» был специально посвящен охране археологических памятников и предполагал разработку системы учета этих объектов. Она была реализована в 1949 г. с принятием Постановления Совета Министров РСФСР «Об утверждении инструкции о порядке учета, регистрации и содержания археологических и исторических памятников на территории РСФСР» ( Карпова и др ., 2000. С. 472).

В связи с вышеуказанными причинами возникает потребность в проведении крупных экспедиций для спасения археологических памятников, попадающих в зону строительства, а также для постановки на учет и государственную охрану новых и уже известных древностей. Именно эта необходимость объясняет рост числа организуемых ИИМК экспедиций и отрядов. И если в начале 1950-х гг. их количество колебалось в пределах 30–37 в год, то к концу этого десятилетия начинает превышать отметку 60 в год (рис. 1). Стоит отметить один из резких всплесков полевой деятельности, отмечающийся в 1957 г. За этот год на территории СССР работали 65 отдельных экспедиций и отрядов ИИМК, и в следующий раз аналогичное количество исследований проводилось лишь в 1961 г. Данный скачок полевой активности в 1957 г., как, впрочем, и в последующие годы, можно связать с притоком новых молодых специалистов, начавших самостоятельные изыскания. Среди них можно назвать М. Г. Мошкову, В. Б. Ковалевскую, И. П. Русанову, Н. Л. Членову, Н. А. Онайко, В. П. Даркевича, Б. Г. Тихонова, Г. А. Федорова-Давыдова.

Кроме того, нельзя не отметить существенный подъем в области славяно-русской археологии, наметившийся после назначения на пост директора ИИМК 20 января 1956 г. Б. А. Рыбакова (Архив ИА РАН. Ф-1. Р-4. Д. 32. Л. 13). Уже в 1956 г. Славянская экспедиция имела 7 отдельных отрядов (в 1955 г. – 3), а Среднерусская – 5 (в 1955 г. – 2). Доля исследований славянских древностей и древнерусских городов в эти годы становится весьма высокой: в 1956 г. 20 из 49 экспедиций и отрядов (40 %), в 1957 г. 23 из 65 (35 %) проводили полевые работы на этих памятниках. Впрочем, подобная статистика может объясняться и общим ростом научного интереса к вопросам славянского этногенеза и жизни городов Древней Руси.

На представленном графике (рис. 1) можно наблюдать некоторый провал по количеству организованных полевых исследований Института археологии после 1961 г. Связано это, во-первых, с некоторым укрупнением экспедиций, было сформировано значительно меньше самостоятельных отрядов. Кроме того, как отмечает И. А. Сорокина, в этот период доля Академии наук в организации полевых исследований в целом несколько сокращается, наступает время становления региональных научных центров ( Сорокина , 2008. С. 134, 135). К тому же в 1964 г. по всей стране наблюдается небольшой временный спад раскопочной и разведочной деятельности. За этот год в Научно-отраслевом архиве ИА РАН имеется всего 288 дел (за 1963 г. – 338), притом что количество несданных научных отчетов о работах по Открытым листам, выданным в это время, не так высоко. Но этот спад был действительно небольшим, буквально через несколько лет количество экспедиций и отрядов ИА увеличилось на порядок в связи с проведением масштабных новостроечных работ.

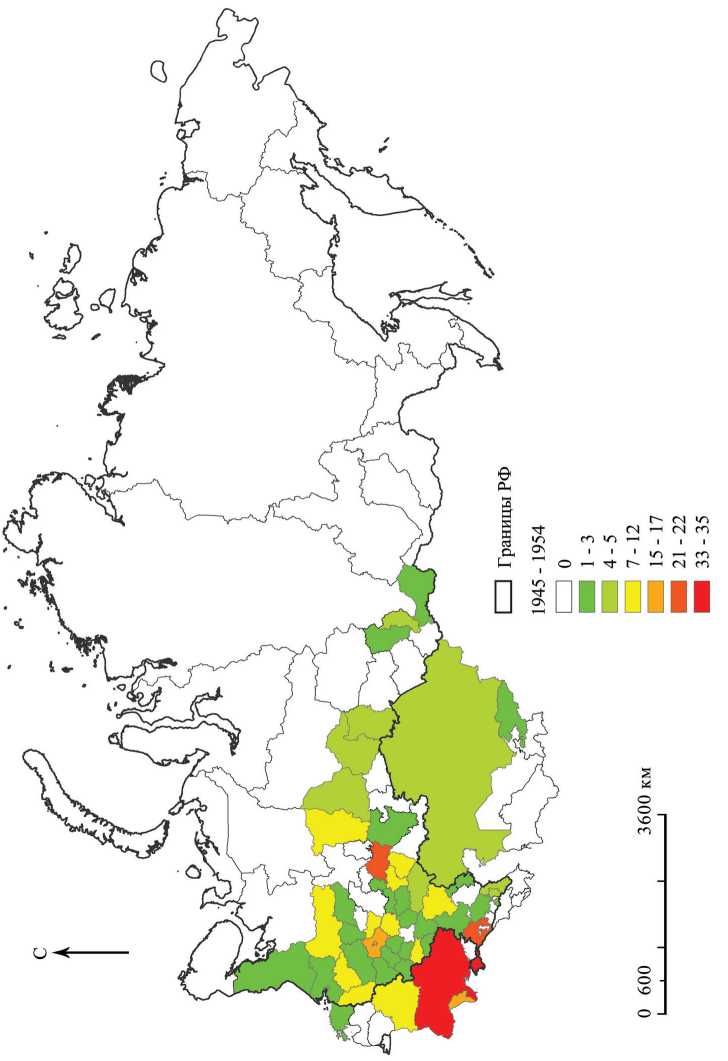

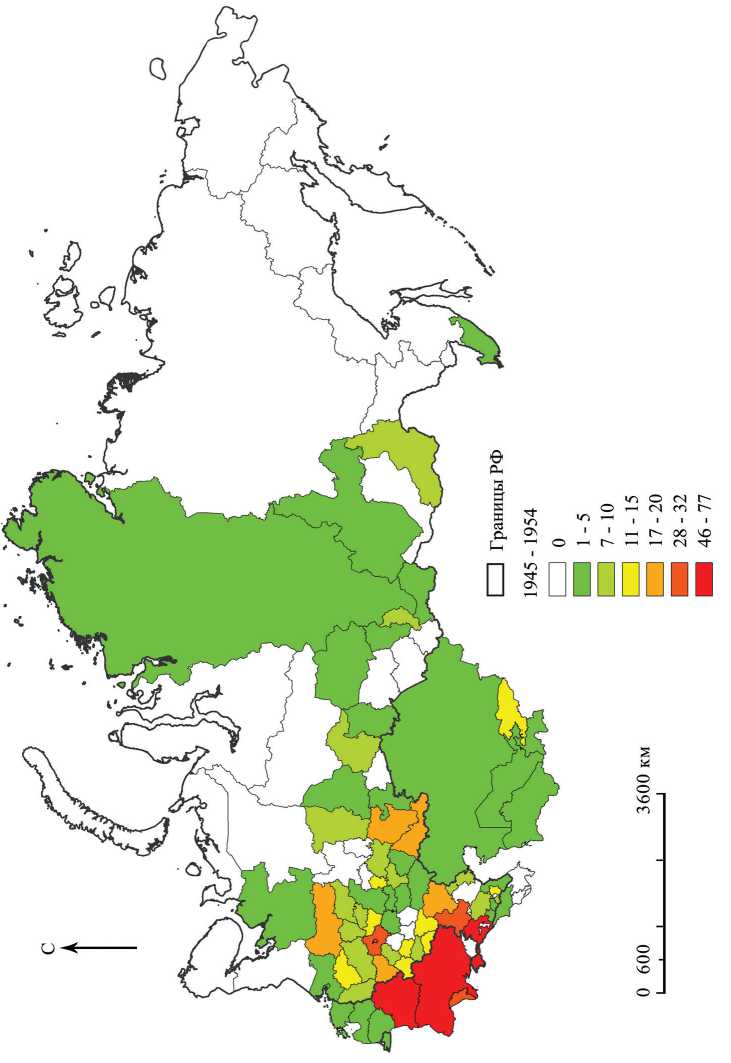

При анализе регионального охвата экспедиционной деятельности ИИМК/ИА было принято решение придерживаться принципа разделения по десятилетиям, успешно реализованного в работе И. А. Сорокиной ( Сорокина , 2008). Небольшим отличием является начало отсчета не с 1946 г. (автор использовала в качестве основного источника информацию об Открытых листах, которые начали выдаваться Полевым комитетом лишь с 1946 г.), а с 1945 г. Таким образом, получились два хронологических отрезка: 1945–1954 гг. и 1955–1964 гг. (рис. 2; 3).

Стоит также отметить и особенности, которые присутствовали при подсчете статистики охвата регионов полевыми изысканиями. Если для территории РСФСР учитывалось деление по областям, то для других союзных республик этого сделано не было по двум причинам. Первая заключается в том, что очень часто как в Открытом листе, так и приказе по экспедициям не указывался конкретный регион работ за пределами РСФСР. Так, например, Т. С. Пассек или Г.Б. Федорову указывали регион работ как Молдавская ССР и Украинская ССР. Вторая причина – это нежелание излишне перегружать иллюстрацию, дробя союзные республики на внутренние регионы, которые во многом к тому же не совпадают с современными. Крымский полуостров при подсчетах выделялся в отдельный регион, не привязанный к РСФСР (в составе которой он находился до 1954 г.) или к УССР.

На каждом из хронологических этапов было выделено 7 групп регионов, разделенных по количеству работавших на их территории экспедиций и отрядов ИИМК/ИА. Численные показатели каждой из групп различаются на каждом

Рис. 2. Распределение экспедиций и отрядов Московского отделения ИИМК по регионам СССР в 1945–1954 гг. (подготовил А. А. Строков)

из этапов, что объясняется возросшим общим количеством полевых работ в период с 1955 по 1964 г.

На первом из рассматриваемых этапов, в первое послевоенное десятилетие, учеными из ИИМК была организована работа 259 экспедиций и отрядов, которые занимались исследованиями на территории 44 регионов РСФСР и 6 союзных республик (рис. 2). Интенсивнее всего работы проводились на Украине (35 экспедиций) и в Крыму (33). Научный интерес исследователей к последнему региону традиционен для отечественной археологии, что объясняется невероятной насыщенностью полуострова древностями разных эпох начиная с каменного века до позднего Средневековья, Нового и Новейшего времени. На территории УССР работали Трипольская экспедиция Т. С. Пассек, Молдавская экспедиция Г. Б. Федорова, Скифская степная экспедиция под руководством Б. Н. Гракова, которая включала большое число отрядов (возглавляли его ученики – М. Н. Погребова, А. И. Мелюкова, П. Д. Либеров). Исследовались на Украине и славянские памятники (П. Н. Третьяков), и древнерусские города (Б. А. Рыбаков, в 1954 г. – и его ученица, С. А. Плетнева).

Вторая группа регионов, изучение которых было немногим меньше по интенсивности, представлена Краснодарским краем, привлекавшим на тот момент времени преимущественно исследователей античности, работавших большей частью на Тамани, и Татарстаном. Значительное число работ в ТАССР, как и других областях Поволжья, объясняется масштабными новостроечными работами перед введением в эксплуатацию целого ряда новых ГЭС Волжского каскада. В период с 1954 по 1955 г. были запущены три новые станции: Камская, Нижегородская и Жигулевская. Чуть позже, в 1958 г., была закончена Волжская ГЭС под Волгоградом, однако охранные исследования перед ее строительством выполняли преимущественно сотрудники Ленинградского отделения ИИМК.

На территории Среднего Поволжья: в Татарстане, Самарской и Ульяновской областях – работала большая Куйбышевская экспедиция под руководством А. П. Смирнова, включавшая в себя до 5 отрядов (руководители отрядов – А. М. Ефимова, А. Е. Алихова, А. В. Збруева, Н. Я. Мерперт, М. Ф. Калинин). Такой размах полевых исследований был обусловлен тем, что в зону затопления обширного Куйбышевского водохранилища попадало огромное число памятников. Зона затопления Камской ГЭС была скромнее, однако меньшая экспедиционная активность ИИМК в Пермском крае (экспедиция под руководством О. Н. Бадера) объясняется также и тем, что в данном регионе уже существовала сильная научная школа нынешнего Пермского университета, которая обеспечила значительную часть охранных обследований и раскопок.

В третью группу регионов, число исследований в которых от 15 до 17, попали Молдавская ССР, а также Москва и Подмосковье. На территории Молдавии, как и на Украине, работали Т. С. Пассек, занимавшаяся раскопками памятников трипольской культуры, Г. Б. Федоров, изучавший славянские древности VI– XIII вв. В начале 1950-х гг. к изучению скифских памятников на Днестре приступила А. И. Мелюкова. Подмосковный регион и Москва являются одним из основных направлений работы Института археологии и по сей день. Московская экспедиция под руководством М. Г. Рабиновича, а затем сменившего его А. Ф. Ду-бынина – это первая крупная и постоянно действующая экспедиция Института, занимавшаяся как разведками в Подмосковье, так и регулярными работами перед строительством в столице. На первом из рассматриваемых этапов крупнейшим исследованием этой экспедиции можно назвать раскопки в Зарядье (1949– 1951 гг.).

Согласно плану полевой деятельности, составленному в рамках Всесоюзного археологического совещания, после войны началось систематичное изучение древнерусских городов, располагавшихся на значительной части территорий, попавших в 4-ю группу (от 7 до 12 исследований). Сотрудниками ИИМК исследовались Новгород (А. В. Арциховский, А. Л. Монгайт), Псков (С. А. Тараканова), Старая Рязань (А. Л. Монгайт), Владимир (Н. Н. Воронин). На территории Белорусской ССР также работали славяно-русские экспедиции П. Н. Третьякова, Ю. В. Кухаренко, включавшие в свои маршруты в том числе и Смоленскую область.

Ежегодные работы в Вологодской области, а также на территории Карельской АССР проводил А. Я. Брюсов, занимавшийся изучением неолитических стоянок. В этом регионе также активно работал А. В. Никитин, изучавший историю заселения Русского Севера, материальную культуру и ремесло его жителей. Данная область также попала в 4-ю группу по числу проведенных исследований.

Наименее исследуемыми регионами являлись территории, на которых работали, как правило, один или два исследователя. Это регионы Черноземья: Воронежская, Белгородская, Курская, Тульская и Орловская области (А. В. Никитин, А. Е. Алихова, П. И. Засурцев, Т. Н. Никольская). Северо-Кавказский регион исследовали Е. И. Крупнов (Чечено-Ингушская АССР, Ставрополье) и К. Ф. Смирнов (Дагестан). В эту группу регионов входит также территория Западной Сибири (В. Н. Чернецов), Башкирия (А. В. Збруева), Тува и Хакасия (С. В. Киселев, Л. А. Евтюхова), Киргизия (Л. П. Зяблин), отдельные области Поволжья (Саратовская, Пензенская области, Чувашская АССР), Калужская (Т. Н. Никольская) и Костромская (М. Е. Фосс) области.

В период с 1955 по 1964 г., как отмечалось выше, происходит существенный подъем экспедиционной деятельности ИИМК/ИА. Общее число работавших в этом десятилетии экспедиций и отрядов достигает отметки в 565. Значительно расширяется и область научных интересов, московские археологии из Академии наук работали в 54 регионах РСФСР и в 13 союзных республиках, исключение составляли лишь Армянская и Азербайджанская ССР (рис. 3).

Расширяется число сибирских регионов, в которых работают сотрудники головного археологического института. Помимо раскопок и разведок в Хакасии, Туве и Кемеровской области проводились исследования в Томской области (отряд Западно-Сибирской АЭ под руководством М. Ф. Косарева), Красноярском крае (Н. Л. Членова), Иркутской области (новостроечные работы А. В. Никитина при строительстве Братской ГЭС), Забайкальском крае (С. В. Киселев, Ю. С. Гришин), Приморье (Г. И. Андреев). Западно-сибирская экспедиция под руководством В. Н. Чернецова при этом также продолжала исследования в Омской, Томской и Свердловской областях.

Значительно усилилась в рассматриваемый период экспедиционная активность Института археологии в среднеазиатском регионе. В Туркменской ССР начали работать античный отряд под руководством Г. А. Кошеленко, геоксюрский

Рис. 3. Распределение экспедиций и отрядов Московского отделения ИИМК / ИА по регионам СССР в 1955–1964 гг. (подготовил А. А. Строков)

отряд В. И. Сарианиди, который также исследовал территории Таджикской ССР. В Ферганской долине в Узбекистане активно работает Т. Г. Оболдуева, в Киргизии – Г. А. Брыкина, Л. П. Зяблин. В Северном Казахстане работает Казахстанский отряд М. Г. Мошковой в рамках Южно-Уральской экспедиции. В связи с последней нельзя не сказать об активном изучении Южного Урала и Приуралья, наметившемся в конце 1950–1960-х гг. В Башкирской АССР активно работает А. В. Збруева, в Оренбургской области – упомянутая выше Южно-Уральская экспедиция под руководством К. Ф. Смирнова. Эти два региона по количеству проведенных на их территории экспедиций (от 17 до 20) оказываются в 3-й группе.

В эту же группу входят Смоленская область (там проводили работы Н. Н. Воронин и В. В. Седов), Вологодская и Волгоградская области. На вологодской земле продолжают проводить исследования А. Я. Брюсов и А. В. Никитин, Л. А. Голубева начинает интенсивное изучение древностей Белозерья. В регионе Нижнего Поволжья масштабные разведки и раскопки проводил Г. А. Федоров-Давыдов.

Впрочем, лидирующие позиции по числу активности исследований удерживают, как и в предыдущий период, Украинская ССР (77) и Крым (51). На территории Украины по-прежнему активно работают Т. С. Пассек, Г. Б. Федоров, А. И. Мелюкова (параллельно исследующие и Молдавию), М. Н. Погребова, Б. А. Рыбаков, С. А. Плетнева, в приграничных областях проводят полевые изыскания Ю. В. Кухаренко, П. Н. Третьяков. В эти годы на украинской земле начинают исследования И. П. Русанова, Э. А. Сымонович, В. В. Кропоткин, В. Г. Петренко. Береговую линию Северо-Западного Причерноморья исследуют подводные экспедиции В. Д. Блаватского и Б. Г. Петерса.

В число лидирующих по исследовательской активности регионов во второе послевоенное десятилетие входят также Краснодарский край (46) и Белоруссия (47). На территории Тамани, Анапы и Новороссийска работают многочисленные античные экспедиции (В. Д. Блаватский, Н. И. Сокольский, И. Т. Кругликова, М. М. Кобылина, Б. Г. Петерс, Н. А. Онайко, И. Б. Зеест), средневековую Тмутаракань после Б. А. Рыбакова продолжает исследовать С. А. Плетнева. А. А. Формозов в эти годы занимается интенсивным полевым изучением каменного века Прикубанья. Существенный подъем в количестве полевых исследований наблюдается в Белорусской ССР – ежегодно здесь работали Ю.В. Кухаренко, Л. В. Алексеев, И. И. Артеменко, О. Н. Мельниковская. Широкие исследования памятников Под-непровья приводили в эту республику П. Н. Третьякова, В. В. Седова, Э. А. Сымо-новича, М. Д. Полубояринову, И. П. Русанову, Г. Ф. Соловьеву.

Вторая по количеству проведенных работ группа регионов состоит из Молдавии, Москвы, Московской и Ростовской областей. В столице в эти годы проводятся археологические наблюдения при строительстве Дворца съездов в Кремле, активно исследуются областные территории, там же проводятся охранные работы силами отрядов Московской экспедиции А. Ф. Дубынина, И. Г. и Р. Л. Розенфельд-тов, Т. В. Равдиной, аспирантов К. А. Смирнова, Ю. А. Краснова. В Ростовской области интенсивность полевой деятельности обеспечивалась постоянной работой Нижнедонской экспедиции под руководством Д. Б. Шелова.

Нужно также отметить заметный подъем интереса археологов Академии наук к отдельным регионам. Значительно активнее стали исследоваться некоторые из областей Черноземья – в Воронежской и Белгородской областях работали П. Д. Либеров и А. И. Пузикова, Курское Посеймье изучалось А. Е. Алиховой, Орловская область – Т. Н. Никольской. Широкий размах приобрела полевая деятельность Северо-Кавказской экспедиции под руководством Е. И. Крупнова, под его началом работало до 4 отдельных отрядов (начальники отрядов – Р. М. Мун-чаев, В. И. Козенкова, В. А. Кузнецов, В. И. Марковин). Начинает значительно активнее изучаться верхневолжский регион, что связано с разведками и раскопками экспедиции Д. А. Крайнова с отрядами под руководством М. В. Фехнер, О. С. Гадзяцкой, А. Л. Никитина и Л. В. Кольцова. При этом регион Среднего Поволжья стал исследоваться менее интенсивно, нежели в прошлое десятилетие, такой спад объясняется завершением масштабных новостроечных работ. Научный интерес А. П. Смирнова несколько смещается в сторону изучения древностей Чувашской АССР, где он работает в этом временном промежутке больше, чем в Татарстане.

Анализируя пространственное распределение полевой активности археологов ИИМК / ИА АН СССР в два послевоенных десятилетия в целом, можно сказать, что основной исследовательский план, сформированный на Всесоюзном археологическом совещании, действительно оказался работоспособным, и тенденции, заложенные в послевоенное время, стали основой для последующего восстановления и подъема археологической науки. Выработка норм учета и охраны памятников культурного наследия позволила не только сохранить значительный пласт древностей, которые бы погибли в масштабных стройках 1950–1960-х гг., но и задать положительный импульс научным центрам. Он заключался в привлечении значительного финансирования в учреждения, притоке новых научных кадров, которые оттачивали свои навыки и знания в новостроеч-ных экспедициях, определяли свои области научных интересов. Кроме того, охранные изыскания, осуществлявшиеся поначалу специалистами из Москвы и Ленинграда, постепенно становились базой для развития местных региональных археологических школ.

Нельзя не обратить внимание на то, что декларированные планы на послевоенное время были полностью выполнены. В области славяно-русской археологии Институтом археологии были сделаны серьезные открытия, связанные как с изучением памятников ранних славян на территории Украины, Белоруссии и юга России, так и древнерусских городов. В Поволжье активно обследовались памятники восточных соседей Руси – Волжской Булгарии, Золотой Орды. Здесь же тщательно исследовались памятники эпохи бронзы, многие из них стали к настоящему времени эталонными. Скифские древности степной зоны СССР стали объектом тщательного изучения, причем поиск кочевников раннего железного века переместился и на Южное Приуралье. Перечисляя каждый из пунктов «перспективного плана», можно заметить, что все они были реализованы в полной мере.

При этом, только глядя на карты распределения экспедиций и отрядов по регионам, становится очевидным, что в рассматриваемое время существовали определенные зоны повышенного интереса археологов из Академии наук. В первую очередь – это Северное Причерноморье и сопредельные территории, где была сосредоточена основная масса экспедиций (Крым, Краснодарский край,

Ростовская область, Украина, Молдавия). Кроме того, бросается в глаза значительная активность ИИМК/ИА на территориях союзных республик.

Безусловно, данная работа не претендует на всеобъемлющий обзор тенденций отечественной археологии в послевоенный период. Однако она демонстрирует, что проекты, подобные археологической карте памятников национального масштаба, способны создать целый ряд инструментов для полноценного анализа истории науки.

Список литературы Анализ развития полевой деятельности экспедиций и отрядов Московского отделения ИИМК / ИА АН СССР в 1945-1964 гг

- Итоги и перспективы развития советской археологии (материалы для делегатов Всесоюзного археологического совещания) / Ред. В. П. Потемкин. М.: Изд-во АН СССР, 1945. 197 с.

- Карпова Л. В., Потапова Н. А., Сухман Т. П., 2000. Охрана культурного наследия России: XVIIXX вв. Т. I. М.: Весь мир. 527 с.

- Кудрявцев А. А., 2019. О переименовании Института истории материальной культуры в Институт археологии АН СССР в 1959 г. // КСИА. Вып. 256. С. 446-456.

- Макаров Н. А., Ворошилов А. Н., Зеленцова О. В., Коробов Д. С., Черников А. П., 2015. Первый опыт создания геоинформационной системы национального масштаба "Археологические памятники России" // Археология и геоинформатика: Вторая Междунар. конф.: тез. докл. / Отв. ред. Д. С. Коробов. М.: ИА РАН. С. 22-23.

- Макаров Н. А., Зеленцова О. В., Коробов Д. С., Черников А. П., Ворошилов А. Н., 2015. Первые шаги по созданию национальной географо-информационной системы "Археологические памятники России" // АЭАЕ. Т. 43. № 4. С. 85-93.

- Макаров Н. А., Зеленцова О. В., Коробов Д. С., Черников А. П., Ворошилов А. Н., 2016. Россия как археологическое простРАнство: первые итоги РАботы по созданию национальной ГИС "Археологические памятники России" // РА. № 4. С. 5-15.

- Сорокина И. А., 2008. Полевые археологические исследования в России в 1946-2006 гг. (по архивным материалам и публикациям). Тула: Гриф и К. 244 с.

- Тезисы и проекты резолюций по докладам на Всесоюзном археологическом совещании в Москве 24 февраля - 2 марта 1945 г. М.: Оргкомитет по созыву совещания, 1945. 31 с.