Анализ результатов лечения при артроскопическом выполнении шва сухожилия надостной мышцы плечевого сустава

Автор: Гиниятов А.Р., Егиазарян К.А., Тамазян В.О., Миленин О.Н., Ратьев А.П., Повалий А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Принятие хирургических решений при планировании операции шва сухожилия надостной мышцы плечевого сустава осложняется еще и тем, что многие разрывы не соответствуют итоговой клинической картине.Цель исследования: ретроспективно результаты артроскопической операции шва сухожилия надостной мышцы плечевого сустава с учетом объема повреждения.Материалы и методы: всего было обследовано 83 больных. Пациенты были разделены на 2 группы по типу разрыва: массированный и малый разрыв. Проводилась оценка до операции по шкалам DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand - несостоятельность руки, плеча и кисти), ВАШ (визуальная аналоговая шкала), а затем на сроках 1, 6, 12 месяц после операции и степени дистрофии по классификации Гуталье в МРТ Т1 взвешенном режиме до операции, а затем через 3, 6, 12 месяцев после операции.Результаты: разница между группами, разделёнными по типу разрыва по показателю, классификация по Гуталье как и по оценке ВАШ и анкетированию DASH была обнаружена и прослеживалась по всем контрольным точкам. Доказательств ухудшения результата относительно возраста не было обнаружено.Дискуссия: несмотря на то, что данных относительно фактора возраста не было выявлено следует все-таки обращать на него внимание.

Артроскопия, субакромиальный импиджмент, вращательная манжета, массированый разрыв

Короткий адрес: https://sciup.org/140307033

IDR: 140307033 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_1_40

Текст научной статьи Анализ результатов лечения при артроскопическом выполнении шва сухожилия надостной мышцы плечевого сустава

Учитывая распространенность и стоимость операции восстановления надостной мышцы (НМ) плеча, важно иметь убедительные доказательства для принятия решений хирургами и пациентами относительно тактики, рассматривающими возможность восстановления вращательной манжеты плеча [1; 2]. Однако имеющиеся в настоящее время доказательства неубедительны [3; 4].

Принятие хирургических решений осложняется еще и тем, что многие разрывы вращательной манжеты плеча не соответствуют итоговой клинической картине. Например, массивные разрывы вращательной манжеты плеча могут быть связаны с удовлетворительной функцией плеча и, наоборот [5; 6].

Стоит сказать, что лечение массивных разрывов НМ плеча представляет собой сложную задачу для хирургов-ортопедов. Следует рассматривать объем разрыва, но у каждого пациента, в частности, и принятие решения должно быть персонализировнным [7].

Распространенность массивных разрывов НМ составляет 40% от всех разрывов НМ [8]. Размер разрывов НМ оказывает важное влияние на клинические результаты после операции [9]. По сравнению с разрывами меньшего размера, массивные разрывы НМ часто осложняются структурными нарушениями и плохими

исходами, а также характеризуются более высокой частотой рецидивов разрывов после хирургического вмешательства [3]. Массивные разрывы НМ требуют хирургического лечения, если они возникают остро или после неудачной реабилитации при хронических дегенеративных поражениях.

Мы провели ретроспективный анализ результатов операций восстановления НМ плеча.

Цель исследования

Ретроспективно результаты артроскопической операции шва сухожилия НМ плечевого сустава с учетом объема повреждения.

Материалы и методы

Настоящее исследование является одноцентовым ретроспективным кагортным исследованием. Проводилась оценка до операции DASH, ВАШ в наибольший уровень боли, который отмечался пациентом за ночь и степени жировой дистрофии по классификации Гуталье по МРТ. При пороговым значении разрыва НМ 3 см и более, разрыв считался массивным. Все остальные относились к малым разрывам.

Определение величины разрыва основывалось на классификации, представленной DeOrio J.K. и Cofield R.H. [10]. Измерение проводилось на МРТ в переднезадней проекции. Размер менее 1 см оценивался как малый разрыв, разрывы среднего размера от 1 до 3 см, большие разрывы от 3 до 5 см и массивные разрывы более 5 см. В нашем исследовании малые и средние разрывы трактовались как малые, большие и массивные как массивные.

Общее описание пациентов, вошедших в исследование

Всего было обследовано 83 больных. Средний возраст пациентов по всей выборке составил 50,2±5,21 лет. Минимальный возраст составил 38 лет. Максимальный возраст составил 61 лет. При сравнении групп p-уровень значимости составил 0,97 по возрасту. Массивный разрыв зарегистрирован в 45 случаях, встречался у пациентов более старшего возраста, и малый разрыв зарегистрирован в 37 случаях. Средний DASH до операции у пациентов в группе массивного разрыва составил 50,89±4,09 баллов. Средний DASH до операции у пациентов в группе малого разрыва составил 51,41±3,75 баллов. Разницы между группами не было выявлено (p-уровень = 0,68).

Основные показатели ВАШ и классификация по Гуталье до операции приведены в таблицу 1. Группы по этим показателям были распределены равномерно. Разница между группами ВАШ до операции составила 0,59 и по Гуталье до операции составила 0,18.

Описание оперативного вмешательства

Все операции были выполнены одним и тем же хирургом. Оперативное вмешательство выполняется в положении пациента полусидя («пляжное кресло») без использования тракционных систем для верхней конечности.

Анестезиологическое пособие было комбинированное, а именно, межлестничная блокада под УЗИ навигацией раствором Наропина (ропивакаина), например, 5 мг/мл-15 мл, и эндотрахиальный наркоз. Во время всей операции среднее артериальное давление удерживали на уровне около 70 мм рт. ст.

Оперативное вмешательство состояло из трех основных этапов: внутрисуставной и два внесуставных (субакромиальное пространство). Внутрисуставной этап начинают с резекции интервала ротаторов (оптика 30 градусов задний порт (А), рабочий порт переднелатеральный (Б)), затем выделяют клювовидный отросток лопатки с коракоакромиальной связкой и объединенное сухожилие. После завершения внутрисуставного этапа оперативного вмешательства, осуществляют переход на следующей два внесуставных (субакромиальный) этапа. Артроскоп устанавливают в медиальном порте (В), переднелатеральный порт (А) является рабочим. Первоначально выполняют изолированную субакромиальную декомпрессию в передневерхнем отделе плечевого сустава, поэтапно

Табл. 1. Распределение по ВАШ ночью и степени дистрофии по классификации Гуталье до операции. (ВАШ –визуальная аналоговая шкала)

|

Показатели |

Процентная доля |

95% ДИ |

Процентная доля |

95% ДИ |

|

Группы |

Группа массированного разрывав |

Группа малого разрыва |

||

ВАШ до операции

|

4 балла |

4,444% (2/45 случаев) |

[0,01; 0,16] |

2,703% (1/37 случаев) |

[0; 0,16] |

|

5 баллов |

2,222% (1/45 случаев) |

[0; 0,13] |

0% (0/37 случаев) |

[0; 0,12] |

|

6 баллов |

11,111% (5/45 случаев) |

[0,04; 0,25] |

5,405% (2/37 случаев) |

[0,01; 0,2] |

|

7 баллов |

11,111% (5/45 случаев) |

[0,04; 0,25] |

27,027% (10/37 случаев) |

[0,14; 0,44] |

|

8 баллов |

24,444% (11/45 случаев) |

[0,13; 0,4] |

24,324% (9/37 случаев) |

[0,12; 0,42] |

|

9 баллов |

28,889% (13/45 случаев) |

[0,17; 0,45] |

21,622% (8/37 случаев) |

[0,1; 0,39] |

|

10 баллов |

17,778% (8/45 случаев) |

[0,09; 0,33] |

18,919% (7/37 случаев) |

[0,09; 0,36] |

классификация по Гуталье до операции

|

2 стадия |

6,667% (3/45 случаев) |

[0,02; 0,19] |

0% (0/37 случаев) |

[0; 0,12] |

|

3 стадия |

24,444% (11/45 случаев) |

[0,13; 0,4] |

27,027% (10/37 случаев) |

[0,14; 0,44] |

|

4 стадия |

28,889% (13/45 случаев) |

[0,17; 0,45] |

45,946% (17/37 случаев) |

[0,3; 0,63] |

|

5 стадия |

40% (18/45 случаев) |

[0,26; 0,56] |

27,027% (10/37 случаев) |

[0,14; 0,44] |

выделяют сухожилие НМ, интервал ротаторов, акромиально-ключичный сустав, надостную мышцу, верхний край гленоида и его перехода в клювовидный отросток на уровне клювовидно-ключичной связки (шейвером) и выделение конических связок лопатки.

Описание постоперационного ведения

Всем пациентам было назначено ношение косыночной повязки в положении отведения руки 10° в течение 6 недель. Снятие швов выполнялось на 12–14 сутки после операции. Программа реабилитации, состояла из четырех этапов. Цель первого этапа — это обезопасить шов манжеты в ближайшем послеоперационном периоде [11]. На первом этапе длительностью 4–6 недель были рекомендовано исключение подъема тяжелых предметов, толкательных и резких движений, опоры на локоть и поддержка руки при перемещении в кровать и/или кресло и обратно. Основными упражнениями первой фазы были: пассивное сгибание вперед с доведением объема движений до 110–125°, пассивное наружное и внутреннее вращение с доведением объема движений до 25–45°, пассивное отведение в плечевом суставе с доведением объема движений до 90° [12]. На втором этапе длительностью от 4–6 до 10–12 недель после операции предлагались упражнения с активной помощью, начало активных движений: наружная и внутренняя ротация и сгибание плечевого сустава лежа с помощью противоположной руки. Критериями перехода к третьему этапу являлись: полный активный объем движений по сравнению с контралатеральной рукой и отсутствие признаков лопаточно-грудной дискинезии [13]. Третий этап был направлен на укрепление мышц и был в период от 10–12 до 16–18 недель. Пациент выполнял упражнения на растяжку, упражнения с упругим сопротивлением, а именно наружная ротация, внутренняя ротация, сгибание вперед. Четвертый этап начинался после 16–18 недель, на этом этапе было разрешено выполнять полный спектр упражнений в том числе и силового характера [13].

Контрольные точки исследования

На дооперационном этапе оценивали:

-

1. Результаты анкетирования по шкале DASH.

-

2. Уровень боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) при выполнении тестовых движений, преимущественно тесты на пассивное отведение, оценка уровня ночной боли.

-

3. Жировую дистрофию по МРТ на Т1 взвешенном режиме по классификации Гуталье (5 стадий).

В послеоперационном режиме оценивали:

-

1. Результаты анкетирования по шкале DASH через 1, 6, 12 месяцев после операции.

-

2. Уровень боли по ВАШ при выполнении тестовых движений и уровня ночной боли на 1, 6, 12 месяц.

-

3. Жировую дистрофию по МРТ на Т1 взвешенном режиме по классификации Гуталье (5 стадий) через на 3, 6, 12 месяцев после операции.

Статистические методы оценки

При расчете данных использовали программу Statistica v.12 c применением встроенных пакетов расчетов по критериям. Для определения нормальности распределения выборки применялись критерии Колмогорова и Shapiro-Wilk. Для определения непрерывных величин использовали критерий Манна-Уитни для независимых непараметрических выборок и t-критерий Стюдента для независимых параметрических выборок. Для определения независимых качественных величин Хи-квадрат Пирсона, при недостаточном количестве наблюдений точный критерий Фишера.

Результаты

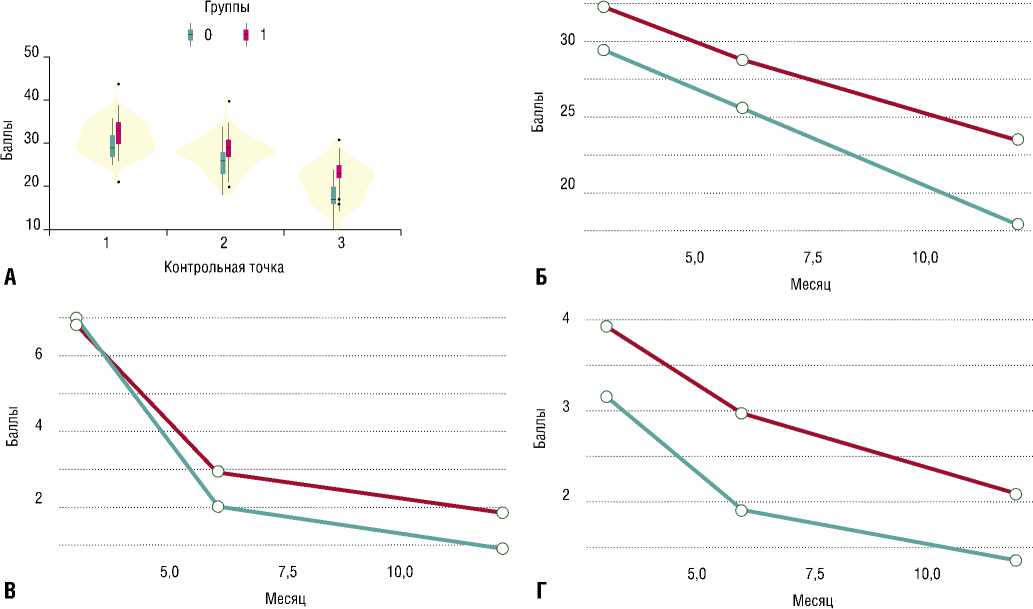

Средний балл анкетирования DASH на первый месяц после операции в группе массивного разрыва составил 32,71±4,11 градусов, а в группе малого разрыва составил 29,68±2,99 градусов.

Обнаружена статистически значимая разница между группами (p<0,01).

VAS на первый месяц после операции

Классификация по Гуталье на 3 месяц после операции

I || 4 балла 7 баллов

I ||5 баллов | 18 баллов

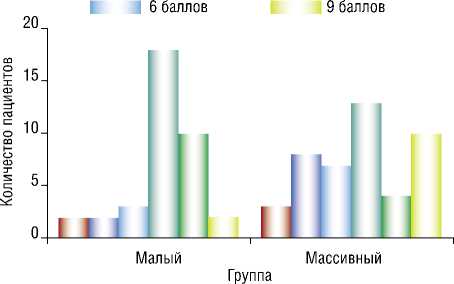

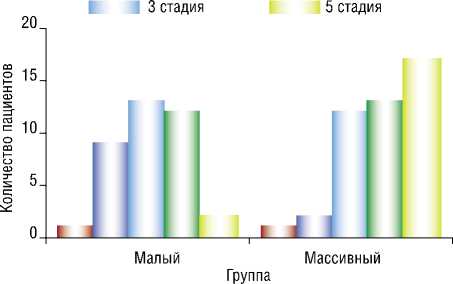

Рис. 1. А — распределение по ВАШ; Б — распределение по степень по Гуталье.

Б

I || 1 стадия

I 11 2 стадия | 14 стадия

Средний балл анкетирование DASH на шестой месяц после операции в группе массивного разрыва 29±3,69 градусов, а в группе малого разрыва 25,59±3,71 градусов. Также обнаружена статистически значимая разница между группами (p<0,01).

Средний балл анкетирование DASH на двенадцатый месяц после операции в группе массивного разрыва 23,42±3,03 градусов, а в группе малого разрыва 17,49±3,09 градусов. Также обнаружена статистически значимая разница между группами (p<0,01) (Рис. 2 А).

Разница между группами по показателю ВАШ на первый месяц после операции составила p = 0,02. Разница между группами по классификации по Гуталье на 3 месяц на первый месяц после операции составила p<0,01. На других контрольных точках статистически значимая разница по показателю ВАШ и классификация по Гу-талье сохраняется и на всех точка по двум показателям p-уровень <0,01.

Показатели первой контрольной точки приведены в таблице 2 и всех контрольных точек на рисунке 2.

Рис. 2. А — динамика показателей анкетирования по DAS; Б — динамика DASH по контрольным точкам; В — динамика ВАШ по контрольным точкам; Г — динамика жировой дистрофии по Гуталье по контрольным точкам.

Табл. 2. Показатели ВАШ на первый месяц после операции и результаты жировой дистрофии по классификации по Гуталье на 3 месяц

|

Показатель |

Процентная доля |

95% ДИ |

Процентная доля |

95% ДИ |

|

Группы |

Группа массированного разрыва |

Группа малого разрыва |

||

ВАШ на первый месяц после операции

|

4 балла |

6,667% (3/45 случаев) |

[0,02; 0,19] |

5,405% (2/37 случаев) |

[0,01; 0,2] |

|

5 баллов |

17,778% (8/45 случаев) |

[0,09; 0,33] |

5,405% (2/37 случаев) |

[0,01; 0,2] |

|

6 баллов |

15,556% (7/45 случаев) |

[0,07; 0,3] |

8,108% (3/37 случаев) |

[0,02; 0,23] |

|

7 баллов |

28,889% (13/45 случаев) |

[0,17; 0,45] |

48,649% (18/37 случаев) |

[0,32; 0,65] |

|

8 баллов |

8,889% (4/45 случаев) |

[0,03; 0,22] |

27,027% (10/37 случаев) |

[0,14; 0,44] |

|

9 баллов |

22,222% (10/45 случаев) |

[0,12; 0,37] |

5,405% (2/37 случаев) |

[0,01; 0,2] |

классификация по Гуталье на 3 месяц

|

1 стадия |

2,222% (1/45 случаев) |

[0; 0,13] |

2,703% (1/37 случаев) |

[0; 0,16] |

|

2 стадия |

4,444% (2/45 случаев) |

[0,01; 0,16] |

24,324% (9/37 случаев) |

[0,12; 0,42] |

|

3 стадия |

26,667% (12/45 случаев) |

[0,15; 0,42] |

35,135% (13/37 случаев) |

[0,21; 0,53] |

|

4 стадия |

28,889% (13/45 случаев) |

[0,17; 0,45] |

32,432% (12/37 случаев) |

[0,19; 0,5] |

|

5 стадия |

37,778% (17/45 случаев) |

[0,24; 0,53] |

5,405% (2/37 случаев) |

[0,01; 0,2] |

Табл. 3. Определение корреляционной зависимости между фактором возраста и фактором уровня разрыва (p-уровень значимости)

|

Группы |

Группа малого разрыва |

Группа массированного разрыва |

|

Возраст |

||

|

DASH на 12 месяц |

0,81 |

0,28 |

|

ВАШ на 12 месяц |

0,84 |

0,21 |

|

Классификация Гуталье на 12 месяц |

0,72 |

0,20 |

Также был проведен анализ зависимости фактора возраста и фактора уровня разрыва, результаты представлены в таблице 3.

По результатам нашего исследования было выявлено, что фактор объема поражения является значимым в восстановлении НМ плеча.

Rashid MS и коллеги в 2017 г. обнаружили, что пациенты с восстановленным дефектом НМ, как правило, моложе. Кроме того, маленькие и средние разрывы восстанавливались с большей вероятностью, чем большие и массивные. На первый взгляд кажется, что возраст и размер повреждения являются одинаково важными факторами риска, однако авторы с поправкой на возраст в модели логистической регрессии только массивные разрывы были независимым предиктором неудачи. В нашем исследовании также фактор объема разрыва является значимым фактором [14].

Park, Ji Soon и соавт. в 2015 г. [15] использовали анализ в своем исследовании «случай-контроль» и пришли к выводу, что возраст и размер повреждения являются прогностическими факторами для восстановления. Они также отметили, что средний возраст пациентов после восстановления НМ составлял 59 против 63 лет у пациентов с неудачными исходами и что разрывы размером более 2 см заживали реже, чем те, которые были размером менее 2 см (66% против 89%).

Lapner P. и соавт. [16] обнаружили, что средний возраст пациентов с рецидивирующим разрывом был на 1,8 года старше, чем у пациентов с восстановленным дефектом (p = 0,5). Средний размер фронтального и сагиттального разрыва статистически значимо различался между зажившими и не заживавшими ремонтами. Rodeo S. и соавт. [17] пришли к выводу, что через 12 недель после операции восстановилось 71% малых разрывов по сравнению с 82% средних разрывов и 56% массивных разрывов. Gumina S. и соавт. [18] сообщили, что средний возраст пациентов с восстановленным дефектом был на 3 года моложе, чем у тех, у кого был рецидив разрыва.

В исследовании случай-контроль Rhee и соавт. [19] сообщили, что скорость выздоровления у пациентов в возрасте от 60 до 69 лет составляет 60%, тогда как у пациентов в возрасте от 70 до 79 лет этот показатель снижается до 50%. Они также сообщили об аналогичном снижении скорости заживления с увеличением размера разрывов (маленькие/средние разрывы 85%, большие разрывы 44% и массивные разрывы 24%). В двух дальнейших исследованиях «случай-контроль» [20; 21] был сделан вывод, что средний возраст пациентов с зажившими ремонтными швами составил 61 и 59 лет по сравнению с 63 и 61 годом, соответственно. Kim и соавт. [20] пришли к выводу, что эта разница незначительна (p = 0,5), тогда как Robertson и соавт. [21] не оценили значимость своих результатов с точки зрения возраста. Четвертое исследование «случай-контроль» пришло к выводу, что средний возраст пациентов с восстановлением НМ составил 59 лет по сравнению с 63,2 годами у тех, которые не зажили (p = 0,001) [15].

Таким образом, увеличение возраста отрицательно влияло на заживление даже после контроля размера разрывов, но только массивные разрывы были независимым фактором риска после контроля возраста.

Стоит сказать, что наше исследование имеет ограничения исследование было ретроспективным и размах возраста не был большим всего лишь 23 года, что не позволяет назвать фактор возраста незначимым фактором с учетом обзора литературы.

При принятии клинических решений следует учитывать первостепенную важность уровня разрыва НМ, а также возраст как фактора риска при рассмотрении объемов операции на вращательной манжете плеча у пациентов. Скорость заживления низка даже при небольших разрывах у молодых пациентов, и есть убедительные аргументы в пользу разработки новых стратегий для улучшения успеха хирургического вмешательства.

Выводы

При принятии клинических решений следует учитывать первостепенную важность уровня разрыва НМ, а также увеличения возраста как фактора риска при рассмотрении вопроса о целесообразности операции на вращательной манжете плеча для пациентов. Эти факторы указывают на то, что требуются новые решения при выполнении шва сухожилия НМ.

Этическая экспертиза. Пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании и дали согласие на обработку и публикацию клинического материала. Исследование одобрено этическим комитетом.

Список литературы Анализ результатов лечения при артроскопическом выполнении шва сухожилия надостной мышцы плечевого сустава

- Егиазарян К.А., Ратьев А.П., Гордиенко Д.И. и др. Среднесрочные результаты лечения переломов проксимального отдела плечевой кости методом внутрикостного остеосинтеза // Травматология и ортопедия России. — 2018. — №24(4). — С.81-88. doi: 10.21823/2311-2905-2018-24-4-81-88

- Черкасов С.Н., Егиазарян К.А., Курносиков М.С, Федяева АВ, Олейникова ВС. Подходы к планированию потребности в специализированной стационарной медицинской помощи // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени НА Семашко. — 2017. — №5. — С.78-86.

- McElvany MD, McGoldrick E, Gee AO, Neradilek MB, Matsen III FA. Rotator cuff repair: Published evidence on factors associated with repair integrity and clinical outcome. The American journal of sports medicine. 2015; 43(2): 491-500.

- Schmidt CC, Morrey BF. Management of full-thickness rotator cuff tears: Appropriate use criteria. Journal of shoulder and Elbow Surgery. 2015; 24(12): 1860-1867.

- Keener JD, Skelley NW, Stobbs-Cucchi G, et al. Shoulder activity level and progression of degenerative cuff disease. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2017; 26(9): 1500-1507.

- Takagishi K, Shitara H, Kobayashi T, et al. Risk factors for shoulder osteoarthritis with rotator cuff tear in the elderly general population. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2022; 31(12): 2562-2569.

- Егиазарян К.А., Лазишвили Г.Д., Ратьев А.П., Данилов М.А., Ответчикова Д.А. Оперативное лечение повреждений вращательной манжеты плечевого сустава. Кафедра травматологии и ортопедии. — 2017. — №2. — С.15-18.

- Bedi A, Dines J, Warren RF, Dines DM. Massive Tears of the Rotator Cuff. Journal of Bone and Joint Surgery. 2010; 92(9): 1894-1908. doi: 10.2106/jbjs.i.01531.

- Spall P, Ribeiro DC, Sole G. Electromyographic activity of shoulder girdle muscles in patients with symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears: A systematic review and meta-analysis. PM&R. 2016; 8(9): 894-906.

- Dang A, Davies M. Rotator Cuff Disease: Treatment Options and Considerations. Sports Medicine and Arthroscopy Review. 2018; 26(3): 129-133. doi: 10.1097/jsa.0000000000000207.

- Huberty DP, Schoolfield JD, Brady PC, Vadala AP, Arrigoni P, Burkhart SS. Incidence and Treatment of Postoperative Stiffness Following Arthroscopic Rotator Cuff Repair. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2009; 25(8): 880-890. doi:10.1016/j.arthro.2009.01.018.

- Vo A, Zhou H, Dumont G, Fogerty S, Rosso C, Li X. Physical therapy and rehabilitation after rotator cuff repair: A review of current concepts. Int J Phys Med Rehabil. 2013; 1(142): 2.

- Nikolaidou O, Migkou S, Karampalis C. Rehabilitation after Rotator Cuff Repair. The Open Orthopaedics Journal. 2017; 11(1): 154-162. doi: 10.2174/1874325001711010154.

- Rashid MS, Cooper C, Cook J, et al. Increasing age and tear size reduce rotator cuff repair healing rate at 1 year. Acta Orthopaedica. 2017; 88(6): 606-611. doi: 10.1080/17453674.2017.1370844.

- Park JS, Park HJ, Kim SH, Oh JH. Prognostic Factors Affecting Rotator Cuff Healing After Arthroscopic Repair in Small to Medium-sized Tears. The American Journal of Sports Medicine. 2015; 43(10): 2386-2392. doi: 10.1177/0363546515594449.

- Lapner PLC, Sabri E, Rakhra K, et al. A Multicenter Randomized Controlled Trial Comparing Single-Row with Double-Row Fixation in Arthroscopic Rotator Cuff Repair. Journal of Bone and Joint Surgery. 2012; 94(14): 1249-1257. doi: 10.2106/jbjs.k.00999.

- Rodeo SA, Delos D, Williams RJ, Adler RS, Pearle A, Warren RF. The Effect of Platelet-Rich Fibrin Matrix on Rotator Cuff Tendon Healing. The American Journal of Sports Medicine. 2012; 40(6): 1234-1241. doi: 10.1177/ 0363546512442924.

- Gumina S, Campagna V, Ferrazza G, et al. Use of Platelet-Leukocyte Membrane in Arthroscopic Repair of Large Rotator Cuff Tears. Journal of Bone and Joint Surgery. 2012; 94(15): 1345-1352. doi: 10.2106/jbjs.k.00394.

- Rhee YG, Cho NS, Yoo JH. Clinical Outcome and Repair Integrity After Rotator Cuff Repair in Patients Older Than 70 Years Versus Patients Younger Than 70 Years. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2014; 30(5): 546-554. doi: 10.1016/j.arthro.2014.02.006.

- Kim JR, Cho YS, Ryu KJ, Kim JH. Clinical and Radiographic Outcomes After Arthroscopic Repair of Massive Rotator Cuff Tears Using a Suture Bridge Technique. The American Journal of Sports Medicine. 2012; 40(4): 786-793. doi: 10.1177/0363546511434546.

- Robertson CM, Chen CT, Shindle MK, Cordasco FA, Rodeo SA, Warren RF. Failed Healing of Rotator Cuff Repair Correlates With Altered Collagenase and Gelatinase in Supraspinatus and Subscapularis Tendons. The American Journal of Sports Medicine. 2012; 40(9): 1993-2001. doi: 10.1177/ 0363546512456519.