Анализ риска здоровью трудоспособного населения, обусловленного контаминацией пищевых продуктов (опыт Самарской области)

Автор: Горбачев Д.О., Сазонова О.В., Бородина Л.М., Гаврюшин М.Ю.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Анализ риска здоровью в гигиене

Статья в выпуске: 3 (27), 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время актуальной проблемой является обеспечение безопасности питания населения посредством проведения мероприятий по снижению риска неблагоприятного воздействия контаминантов на здоровье человека, в том числе через систему государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проанализировано 71 204 пробы пищевых продуктов на содержание тяжелых металлов (кадмия, ртути, свинца, мышьяка), пестицидов (гексахлорцилогексана (ГХЦГ), дихлордифенилтрихлорметилметана (ДДТ)), нитратов, нитритов, афлатоксина В1, бенз(а)пирена, проведена последующая оценка экспозиции и рассчитаны риски канцерогенных и неканцерогенных эффектов. Анализ суммарного индекса опасности, сформированного по медианным значениям содержания контаминантов, показал, что существенный вклад в формирование риска вносит мышьяк - 48 %, второе ранговое место занимает кадмий - 14 %, третье - нитраты - 12 %. Группы продуктов, вносящие вклад в формирование суммарного индекса опасности: овощи и бахчевые (23 %), хлеб и хлебные продукты (22 %), молоко и молочные продукты (12 %), мясо и мясопродукты (11 %), фрукты и ягоды (9 %)...

Контаминация, тяжелые металлы, пестициды, пищевые продукты, неканцерогенные риски, канцерогенные риски, эволюционные модели, продовольственная безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/142223287

IDR: 142223287 | УДК: 613.26; | DOI: 10.21668/health.risk/2019.3.05

Текст научной статьи Анализ риска здоровью трудоспособного населения, обусловленного контаминацией пищевых продуктов (опыт Самарской области)

Питание играет ключевую роль в сохранении и укреплении здоровья человека [1, 2]. Компоненты пищевого рациона обеспечивают организм необходимыми макро- и микроэлементами, пища является источником энергии, нутриентный состав рациона оказывает влияние на рост и развитие организма, обеспечивает его защиту от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды [3–7]. Вместе с тем содержащиеся в продовольственном сырье и продуктах питания чужеродные компоненты способны оказывать неблагоприятное влияние на здоровье человека, снижая адаптационный потенциал организма, приводя к развитию неканцерогенных и канцерогенных эффектов [8–13]. Контаминация пищевых продуктов, в первую очередь, имеет антропогенную природу и связана с хозяйственной деятельностью человека [14–19]. В настоящее время в рамках реализации «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»1, «Основ государственной политики в области здорового питания населе- ния до 2020 года»2, «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года»3 осуществляются мероприятия по снижению риска неблагоприятного воздействия конта-минантов на здоровье человека, в том числе через систему государственного санитарно-эпидемиологического надзора [20]. Одним из эффективных механизмов реализации указанного направления является мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов отечественного и импортного производства, осуществляемый в рамках функционирования Федерального информационного фонда (ФИФ) в системе социально-гигиенического мониторинга. Накапливаемая в ходе мониторинга информация позволяет применять административные меры воздействия по изъятию продукции из обращения, запрету на ввоз импортных продуктов, ограничению области применения. Кроме того, при проведении мониторинга осуществляется оценка рисков здоровью, обусловленных контаминацией продовольственного сырья и пищевых продуктов. Полученные результаты используются для последующего принятия управленческих решений и информирования потребителей [21, 22]. В настоящее время в нашей стране применяются методические подходы, основанные на единых критериях оценки рисков и состоящие из нескольких этапов: идентификация опасности, оценка зависимости «экспозиция – ответ», оценка экспозиции и характеристики риска. Перспективным направлением при оценке рисков является математическое моделирование эволюции рисков во времени. Подход позволяет наиболее точно оценить вероятность воздействия алиментарных контаминантов на различные органы и системы живых объектов [23].

Таким образом, влияние питания на организм человека необходимо рассматривать не только с точки зрения обеспечения физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, но и с позиции потенциальных рисков, обусловленной влиянием антропогенных контаминантов. Следует отметить, что негативное влияние указанной контаминации усугубляется при выполнении человеком профессиональной деятельности во вредных условиях труда и/или при нарушении принципов рационального питания. Указанные проблемы определили цель и методологию исследования, где в качестве объекта исследования была выбрана Самарская область как среднестатистический регион Российской Федерации.

Цель исследования состояла в оценке риска здоровью трудоспособного населения Самарской области, обусловленного контаминацией пищевых продуктов.

Материалы и методы. Содержание примесей в пищевых продуктах оценивалось по данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» за 11-летний период. В ходе исследования были проанализированы 71 204 пробы. Сформированный массив данных лег в основу создания базы данных «База данных по контаминации продуктов питания»4, позволившей вести сбор, хранение, динамическую обработку информации о контаминации пищевых продуктов. Для расчета экспозиции использовали медиану и 90-й процентиль содержания контаминанта в пищевых продуктах. В группу исследуемых пищевых продуктов входили продукты местного производства, ввозимые с других территорий, в том числе продукты импортного происхождения. В основных группах продуктов определяли содержание тяжелых металлов (кадмия, ртути, свинца, мышьяка), пестицидов (гексахлорцилогекса-на (ГХЦГ), ДДТ), нитратов, нитритов, афлатоксина В1, бенз(а)пирена. В автоматическом режиме проводили оценку экспозиции и рассчитывали риски канцерогенных и неканцерогенных эффектов в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду»5. Суммарный индекс опасности ( HI ) рассчитывали при условии одновременного поступления и длительного воздействия нескольких контаминантов как по медианным значениям экспозиции, так и по 90-му процентилю.

Оценку канцерогенного риска проводили на основе рассчитанных значений экспозиции конта-минантов по медиане и по 90-му процентилю с учетом факторов канцерогенного потенциала (факторов наклона). Дополнительно был рассчитан популяционный канцерогенный риск (на 10 тысяч населения).

В исследовании приняли участие работники промышленных предприятий, сферы образования и здравоохранения, агропромышленного комплекса, офисные служащие Самарской области. Выборка составила 1736 человек. В отличие от методики расчета экспозиции, проводимой по данным среднедушевого годового потребления пищевых продуктов (Росстат), нами использованы данные индивидуаль- ного среднегодового потребления, полученные в результате оценки фактического питания трудоспособного населения на основе метода 24-часового воспроизведения рациона с применением программного комплекса «Нутри-проф».

Для проведения оценки риска здоровью, обусловленного контаминацией пищевых продуктов, дополнительно применяли расчетные формы эволюционных моделей. Они основаны на системе рекуррентных соотношений для различных типов ответа, выражающихся в нарушении здоровья [24].

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа распределения выполненных проб показали, что наибольшее число проб приходилось на плодоовощную продукцию – 28 %, на остальные группы продуктов в среднем по 12–14 %. Абсолютное большинство проб приходилось на продукты местного производства, 18,2 % были ввезены на территорию региона извне.

Анализ содержания контаминантов в пищевых продуктах показал, что наибольшие концентрации кадмия по медианным значениям отмечены в молоке и молочных продуктах, сахаре и кондитерских изделиях (в основном в какао-бобах), рыбе и рыбных продуктах, хлебе и хлебных изделиях, наименьшие – в яйце и картофеле (диапазон медианных показателей 0,04–0,0125 мг/кг). Наибольшие значения содержания ртути имели рыба и рыбные продукты, по остальным пищевым продуктам распределение концентрации практически равномерное, диапазон медианных значений 0,0161–0,0013 мг/кг.

Анализ содержания свинца в пищевых продуктах показал, что максимальные медианные концентрации имеют рыба и рыбные продукты, картофель, хлеб и хлебные продукты, диапазон 0,076–0,02 мг/кг.

Ранжирование пищевых продуктов по медианным концентрациям мышьяка показало, что наибольшие концентрации имеют рыба и рыбные продукты, картофель, хлеб и хлебные продукты, диапазон 0,0691–0,0122 мг/кг.

Установлено, что в части содержания ГХЦГ в пищевых продуктах максимальные медианные концентрации имеют яйцо, масло растительное и другие жиры. Наименьшие значения – в продуктах растительного происхождения – овощах, фруктах, картофеле, диапазон 0,0163–0,0032 мг/кг. Наибольшие значения концентрации ДДТ имели мясо и мясные продукты, масло растительное и другие жиры, диапазон концентраций 0,0143–0,0044 мг/кг.

Наибольшие медианные концентрации нитратов были зарегистрированы в картофеле, овощах и бахчевых культурах – 56,48–87,3 мг/кг. Медианная концентрация нитратов в ягодах составила 26,465 мг/кг. Максимальная концентрация нитритов отмечена в мясе и мясных продуктах (колбасные изделия, вареные, копченые изделия).

Ранжирование пищевых продуктов по медианным концентрациям афлотоксина В1 показало, что наибольшие концентрации имели масло растительное и другие жиры, хлеб и хлебные продукты, сахар и кондитерские изделия, диапазон 0,0002–0,00019 мг/кг, наибольшие концентрации бенз(а)пирена по средним значениям отмечены в рыбе и рыбных продуктах, мясе и мясных продуктах, диапазон измерений 0,0002–0,0004 мг/кг.

Полученные данные о содержании примесей в продуктах питания в сопряжении с информацией об индивидуальном среднегодовом потреблении, полученной в результате оценки фактического питания трудоспособного населения, позволили рассчитать экспозиции и коэффициенты опасности развития неканцерогенных эффектов от воздействия антропогенных контаминантов (табл. 1).

Таблица 1

Экспозиция ( EXP , мг/кг/сут) и коэффициенты опасности ( HQ ) развития неканцерогенных эффектов от воздействия антропогенных контаминантов по медиане и 90-му процентилю

|

Контаминант |

EXP ме |

EXP 90 |

HQ ме |

HQ 90 |

|

Кадмий |

0,00013 |

0,00028 |

0,27 |

0,56 |

|

Ртуть |

4,28097E-05 |

0,00014 |

0,14 |

0,48 |

|

Свинец |

0,00061 |

0,0017 |

0,17 |

0,50 |

|

Мышьяк |

0,00027 |

0,00057 |

0,89 |

1,9 |

|

ГХЦГ |

7,55513E-05 |

0,000601 |

0,0075 |

0,0604 |

|

ДДТ |

8,79349E-05 |

0,00022 |

0,175 |

0,45 |

|

Нитраты |

0,3462 |

1,0085 |

0,22 |

0,63 |

|

Нитриты |

2,40469E-05 |

0,028 |

0,00024 |

0,28 |

|

Афлатоксин В1 |

9,23169E-07 |

1,08517E-05 |

0,0185 |

0,217 |

|

Бенз(а)пирен |

2,03296E-07 |

1,50772E-06 |

0,00041 |

0,003 |

Суммарный индекс опасности по медиане составил 1,9; по 90-му процентилю – 5. Установлено, что в суммарный индекс опасности, рассчитанный по медианным значениям содержания контаминантов, существенный вклад вносит мышьяк – 48 %, второе ранговое место занимает кадмий – 14 %, третье – нитраты – 12 %. Распределение вкладов контаминан-тов в формирование суммарного индекса опасности по 90-му процентилю имело следующий вид: первое место – мышьяк (37 %), второе – нитраты (13 %), третье – кадмий (11 %). Основными группами продуктов, вносящих наибольший вклад в формирование суммарного индекса опасности, являлись: овощи и бахчевые (23 %), хлеб и хлебные продукты (22 %), молоко и молочные продукты (12 %), мясо и мясопродукты (11 %), фрукты и ягоды (9 %).

При сценарии одновременного поступления исследуемых контаминантов с учетом максимального неканцерогенного риска наибольшим потенциальным рискам негативного влияния подвергается гормональная система за счет комбинированного воздействия кадмия, ртути, свинца, мышьяка, ДДТ (табл. 2).

Установлено, что максимальные индивидуальные и популяционные канцерогенные риски с учетом медианных значений экспозиции контаминан-тов обусловлены влиянием мышьяка, с учетом значений экспозиции по 90-му процентилю – влиянием ГХЦГ и мышьяка (табл. 3).

Таблица 2

Суммарный индекс ( HI ) опасности при комбинированном воздействии контаминантов на критические органы и системы (90-й процентиль)

|

Критические органы и системы/контаминанты |

HI |

|

Гормональная система (кадмий, ртуть, свинец, мышьяк, ДДТ) |

3,6 |

|

Нервная система (ртуть, свинец, мышьяк) |

2,7 |

|

Иммунная система (ртуть, мышьяк) |

2,2 |

|

Сердечно-сосудистая система (мышьяк, нитраты) |

2,4 |

|

Репродуктивная система (ртуть, свинец) |

0,9 |

|

Кожа (мышьяк) |

1,8 |

|

Почки (кадмий, ртуть) |

0,9 |

|

ЖКТ (мышьяк) |

1,8 |

|

Кровь (свинец, нитраты, нитриты) |

0,9 |

|

Печень (ДДТ) |

0,4 |

Таблица 3

Индивидуальные и популяционные канцерогенные риски, обусловленные влиянием контаминантов (по медиане и 90-му процентилю)

|

Контаминант |

CR ме |

PCR ме |

CR 90 |

PCR 90 |

|

Кадмий |

5,15E-05 |

0,5 |

0,000107 |

1,07 |

|

Свинец |

2,8E-05 |

0,28 |

7,9E-05 |

0,79 |

|

Мышьяк |

0,00040 |

4 |

0,00086 |

8,6 |

|

ДДТ |

2,9E-05 |

0,29 |

7,6E-05 |

0,76 |

|

Бенз(а)пирен |

1,4E-06 |

0,01 |

1,1E-05 |

0,11 |

|

ГХЦГ |

0,000135 |

1,35 |

0,00108 |

10,8 |

|

∑ |

6,45E-04 |

6,43 |

0,00221 |

22,13 |

Оценка канцерогенных рисков, обусловленных комбинированным поступлением контаминантов, с учетом медианных концентраций показала, что уровень риска соответствует третьему диапазону (индивидуальный риск в течение всей жизни в диапазоне от 1Е-04 до 1Е-03) и приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения в целом. Оценка канцерогенных рисков при сценарии комбинированного пожизненного поступления контами- нантов по 90-му процентилю свидетельствует о том, что уровень риска относится к 4-му диапазону и характеризуется как неприемлемый (индивидуальный риск в течение всей жизни, равный или более 0,001) и требующий принятия срочных организационных мероприятий по снижению указанного риска.

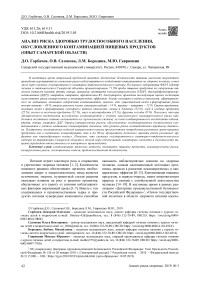

Построение эволюционных моделей при сценарии комбинированного поступления контаминан-тов с учетом индивидуального среднегодового потребления позволило определить группы продуктов, а также органы и системы, наиболее подверженные неблагоприятному влиянию контаминантов. Проведенные расчеты показывают, что наиболее ранний переход с уровня «пренебрежимо малого» на уровень «умеренного риска» при медианных значениях концентрации контаминантов происходит при потреблении хлеба и хлебных продуктов в 58,2 г., переход на уровень «высокого риска» – при потреблении хлеба и хлебных продуктов в 74,8 г., молока и молочных продуктов – в 74,9 г., переход на уровень «очень высокого риска» при потреблении хлеба и хлебных продуктов – в 76 лет (рис. 1).

При сценарии комбинированного поступления контаминантов в концентрациях по 90-му процентилю («пессимистический сценарий потребления») наиболее ранний переход на уровень «умеренного риска» происходит также при потреблении хлеба и хлебных продуктов в 41,2 г., на уровень «высокого риска» в 66,1 г., на уровень «очень высокого риска» в 70,4 г.

При оценке влияния контаминантов на организм показано, что наибольшее неблагоприятное воздействие оказывают кадмий, мышьяк, ГХЦГ, основное воздействие приходится на эндокринную систему (рис. 2).

Неканцерогенные риски влияния контами-нантов на другие органы и системы (сердечнососудистая, мочевыделительная, система кроветворения, иммунная система) в ходе построения эволюционных моделей нами расценены как «пренебрежимо малые».

OS X а.

0,9 0.8 0,7 0,6 0,5

0.4 0.3 0,2

0,1

Период

,трудоспособности

О 5 10 1>5OL2 5 30 35 40 _45-50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Возраст, лет

Очень высокий риск О Высокий риск

Умеренный риск Пренебрежимо малый риск

Рис. 1. Приведенный индекс неканцерогенного риска при расчетном потреблении хлеба и хлебопродуктов

Рис. 2. Приведенный индекс неканцерогенного риска (эндокринная система) при расчетном потреблении хлеба и хлебопродуктов

Построение эволюционных моделей канцерогенного риска при расчетном потреблении хлеба и хлебных продуктов, обусловленного неблагоприятным воздействием кадмия, мышьяка, ГХЦГ, ДДТ в медианных концентрациях и по 90-му процентилю, позволило оценить риски указанных эффектов как «пренебрежимо малые».

Выводы. В настоящем исследовании оценка рисков осуществлялась с использованием данных индивидуального среднегодового потребления, полученных в результате оценки фактического питания трудоспособного населения на основе метода 24-часового воспроизведения питания. Предложенная нами методика наиболее точно отражает степень влияния алиментарных контами-нантов, так как не использует статистические данные среднедушевого годового потребления пищевых продуктов.

В ходе исследования установлено, что максимальный коэффициент опасности неканцерогенных эффектов обусловлен алиментарным поступлением мышьяка. При этом суммарный коэффициент опасности при комбинированном поступлении изучаемых контаминантов в медианных концентрациях и по 90-му процентилю формируется в основном за счет поступления мышьяка, кадмия и нитратов с овощами и бахчевыми, хлебом и хлебными продуктами, молоком и молочными продуктами, мясом и мясопродуктами, фруктами и ягодами. При сцена- рии комбинированного воздействия кадмия, ртути, свинца, мышьяка, ДДТ, в том числе с учетом построения эволюционных моделей, отмечено, что наибольшему неблагоприятному влиянию подвержена эндокринная система. Оценка канцерогенных рисков, обусловленных комбинированным поступлением контаминантов с учетом медианных концентраций, показала, что уровень риска соответствует третьему диапазону, с учетом 90-го процентиля – 4-му диапазону. Построение эволюционных моделей канцерогенного риска при расчетном потреблении различных групп пищевых продуктов как в медианных концентрациях, так и по 90-му процентилю позволило оценить риски указанных эффектов как «пренебрежимо малые».

Таким образом, применение различных методических подходов к оценке рисков, обусловленных контаминацией пищевых продуктов, показало, что система государственного санитарно-эпидемиологического надзора на территории Самарской области в полной мере обеспечивает мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов отечественного и импортного производства и способствует сохранению здоровья населения.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Анализ риска здоровью трудоспособного населения, обусловленного контаминацией пищевых продуктов (опыт Самарской области)

- Алиментарно-зависимые заболевания населения и гигиеническая характеристика факторов риска их развития на территории Республики Татарстан / О.А. Фролова, Е.А. Тафеева, Д.Н. Фролов, Е.П. Бочаров // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 5. - С. 470-473.

- Пастушкова Е.В., Мысаков Д.С., Чугунова О.В. Некоторые аспекты фактора питания и здоровья человека // Здоровье и образование в XXI веке. - 2016. - № 4. - С. 67-72.

- Оценка рациона питания и антиоксидантной активности биологических жидкостей организма студентов / С.Н. Лебедева, С.Д. Жамсаранова, С.А. Чукаев, Л.Д. Дымшеева // Вопросы питания. - 2018. - № 1. - С. 35-43.

- Характеристика питания и пищевого статуса рабочих различных промышленных предприятий Свердловской области / Т.В. Мажаева, С.Э. Дубенко, А.В. Погожева, С.А. Хотимченко // Вопросы питания. - 2018. - № 1. - С. 72-78.

- Евстратова В.С., Раджабкадиев Р.М., Ханферьян Р.А. Структура потребления макронутриентов населением различных регионов Российской Федерации // Вопросы питания. - 2018. - № 2. - С. 34-38.

- Гигиеническое обоснование применения функциональных молочных продуктов в профилактике дефицита макро- и микроэлементов / Л.А. Боярская, Е.А. Вильмс, Д.В. Турчанинов, И.В. Богдашин, Ю.В. Ерофеев // Гигиена и санитария. - 2016. - № 11. - С. 1095-1099.

- Жминченко В.М., Гаппаров М.М.Г. Современные тенденции исследований в нутрициологии и гигиене питания // Вопросы питания. - 2015. - № 1. - С. 4-14.

- Безопасность пищевой продукции: новые проблемы и пути решений / С.А. Хотимченко, В.В. Бессонов, О.В. Багрянцева, И.В. Гмошинский // Медицина труда и экология человека. - 2015. - № 4. - С. 7-14.

- Региональные особенности питания населения и риск для здоровья, связанный с химической контаминацией пищевых продуктов / О.В. Клепиков, Р.О. Хатуаев, А.В. Истомин, Л.А. Румянцева // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 11. - С. 1086-1091.

- Al-Saleh I., Abduljabbar M. Heavy metals (lead, cadmium, methylmercury, arsenic) in commonly imported rice grains (Oryza sativa) sold in Saudi Arabia and their potential health risk // Int. J. Hyg. Environ Health. - 2017. - Vol. 220, № 7. - P. 1168-1178.

- DOI: 10.1016/j.ijheh.2017.07.007

- Concentrations and health risks of lead, cadmium, arsenic, and mercury in rice and edible mushrooms in China / Y. Fang, X. Sun, W. Yang, N. Ma, Z. Xin, J. Fu, X. Liu, M. Liu [et al.] // Food Chem. - 2014. -Vol. 15, № 147. - P. 147-151.

- DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.09.116

- Levels of arsenic pollution in daily foodstuffs and soils and its associated human health risk in a town in Jiangsu Province, China / Y. Jiang, X. Zeng, X. Fan, S. Chao, M. Zhu, H. Cao // Ecotoxicol. Environ. Saf. - 2015. - № 122. - P. 198-204.

- DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.07.018

- Carcinogenic and non-carcinogenic risk assessments of arsenic contamination in drinking water of Ardabil city in the Northwest of Iran / F. Sadeghi, S. Nasseri, M. Yunesian, R. Nabizadeh, M. Mosaferi, A. Mesdaghinia // J. Environ. Sci. Health A Tox. Hazard. Subst. Environ. - 2018. - Vol. 53, № 5. - P. 421-429.

- DOI: 10.1080/10934529.2017.1410421

- О контаминации нитратами продукции растениеводства / Т.В. Ламтева, Л.В. Великая, Е.П. Гайдукова, А.В. Платунин // Прикладные информационные аспекты медицины. - 2018. - № 4. - С. 111-117.

- Тутельян В.А., Никитюк Д.Б., Хотимченко С.А. Нормативная база оценки качества и безопасности пищи // Российский журнал восстановительной медицины. - 2017. - № 2. - С. 74-120.

- Concentrations of heavy metals in six municipal sludges from Guangzhou and their potential ecological risk assessment for agricultural land use / J. Liu, Z. Zhuo, S. Sun, X. Ning, S. Zhao, W. Xie, Y. Wang, L. Zheng [et al.] // Pol. J. Environ. Stud. - 2015. - Vol. 24, № 1. - P. 165-174.

- DOI: 10.15244/pjoes/28348

- Human health risks associated with heavy metals in soil in different areas of San Luis Potosi, Mexico / F.J. Perez-Vazquez, R. Flores-Ramirez, A.C. Ochoa-Martínez, L. Carrizales-Yanez, C.A. Ilizaliturri-Hernandez, J. Moctezuma-Gonzalez, L.G. Pruneda-Alvarez, T. Ruiz-Vera [et al.] // Hum. Ecol. Risk Assess. - 2016. - Vol. 22, № 2. - P. 323-336.

- DOI: 10.1080/10807039.2015.1064760

- Kendir E., Kentel E., Sanin F.D. Evaluation of heavy metals and associated health risks in a metropolitan wastewater treatment plant's sludge for its land application // Hum. Ecol. Risk Assess. Int. J. - 2015. - Vol. 21, № 6. - P. 1631-1643.

- DOI: 10.1080/10807039.2014.966590

- Heavy metal concentrations and their decreasing trends in sewage sludges of China / T.B. Chen, Q.F. Huang, D. Gao [et al.] // Acta Sci. Circumstantiate. - 2003. - № 23. - P. 561-569.

- Попова А.Ю. Анализ риска - стратегическое направление обеспечения безопасности пищевых продуктов // Анализ риска здоровью. - 2018. - № 4. - С. 4-12.

- DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.01

- Опыт обоснования гигиенических нормативов безопасности пищевых продуктов с использованием критериев риска здоровью населения / Н.В. Зайцева, В.А. Тутельян, П.З. Шур, С.А. Хотимченко, С.А. Шевелева // Гигиена и санитария. - 2014. - № 5. - С. 70-74.

- Методы и технологии анализа риска здоровью в системе государственного управления при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения / Н.В. Зайцева, А.Ю. Попова, И.В. Май, П.З. Шур // Гигиена и санитария. - 2015. - № 2. - С. 93-98.

- Зайцева Н.В. Анализ рисков для здоровья населения Российской Федерации, обусловленных загрязнением пищевых продуктов // Анализ риска здоровью. - 2018. - № 4. - С. 13-23.

- DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.02

- Методические подходы к оценке популяционного риска здоровью на основе эволюционных моделей / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, Д.А. Кирьянов, М.Р. Камалтдинов, М.Ю. Цинкер // Здоровье населения и среда обитания. - 2013. - № 1. - С. 4-6.