Анализ семейной отягощенности наследственных нарушений сердечной проводимости

Автор: Чернова А.А., Никулина С.Ю., Малюткина И.И., Зайцев Н.В., Никулин Д.А.

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 7 (40), 2011 года.

Бесплатный доступ

Впервые на клинико-генетическом материале выявлен прирост наследственной отягощенности нарушений сердечной проводимости. В семьях пробандов с различными нарушениями сердечной проводимости отмечен достоверный прирост заболеваемости данной патологией за 10-летний период с 22,65 % (29 больных родственников из 128) до 36,55 % (53 больных родственника из 145 здоровых).

Нарушения сердечной проводимости, наследственность, семейная агрегация

Короткий адрес: https://sciup.org/148176729

IDR: 148176729

Текст научной статьи Анализ семейной отягощенности наследственных нарушений сердечной проводимости

В литературе имеются отдельные сообщения о том, что нарушения внутрисердечной проводимости в ряде случаев могут вызываться передающимися по наследству аномалиями в строении проводящей системы сердца [1; 2]. Первое сообщение о семейной форме нарушений внутрисердечной проводимости было сделано в 1966 г. L. Monaete, описавшим семью, в которой мать и трое ее детей имели нарушения сердечной проводимости [3]. Семейные случаи этой патологии описаны также Y. Truchioka [4] и D. A. Rubin [5]. Однако в доступной нам литературе не встретились описания прироста семейной отягощенности в семьях с патологией проводящей системы.

Цель исследования – изучение прироста наследственной отягощенности у больных с наследственными нарушениями сердечной проводимости.

Материал и методы. Из базы данных кафедры внутренних болезней № 1 КрасГМУ имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого были отобраны семьи с первичными, наследственно обусловленными нарушениями сердечной проводимости (осмотрены с 2000–2001 гг.).

Всем пробандам и их родственникам I, II, III степени родства было проведено клинико-инструментальное исследование: клинический осмотр, электрокардиография, велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиоскопия. Всего было обследовано 53 пробанда и 128 их родственников I–II–III степени родства.

-

1 группа . С АВБ различной степени: 13 пробандов и 9 их родственников I–II–III степени родства. Среди пробандов было 5 мужчин и 8 женщин. Средний воз-

- раст пробандов (лет) 49 ± 6,1 (26–69). Средний возраст больных родственников 37,25 ± 4,29 (6–70).

-

2 группа . С БЛНПГ: 24 пробанда и 12 их родственников I–II–III степени родства. Среди пробандов было 11 мужчин и 13 женщин. Средний возраст про-бандов (лет) 50,8 ± 5,93 (24–74). Средний возраст больных родственников (лет) 33,28 ± 3,29 (3–88).

-

3 группа . С БПНПГ: 10 пробандов и 6 их родственника I–II–III степени родства. Среди пробандов было 6 мужчин и 4 женщины. Средний возраст про-бандов (лет) 40,67 ± 18,99 (16–78). Средний возраст больных родственников (лет) 41,13 ± 3,14 (22–64).

-

4 группа . Сочетание АВБ и БЛНПГ, АВБ и БПНПГ: 6 пробандов и 2 родственника I–II–III степени родства. Среди пробандов было 2 мужчин и 4 женщины. Средний возраст пробандов (лет) 39,33 ± 12,44 (15–56). Средний возраст больных родственников (лет) 32 ± 9,7 (16–60).

Результаты исследования. За 2010–2011 гг. было проведено семейное обследование этих же 53 пробан-дов и 145 их родственников I–II–III степени родства. Все пробанды были разделены на 4 группы в зависимости от варианта нарушения проведения импульса.

-

1 группа . С АВБ различной степени: 10 пробандов и 9 их родственников I–II–III степени родства. Среди пробандов было 6 мужчин и 4 женщины. Средний возраст пробандов (лет) 36,2 ± 7,26 (3–72). Средний возраст больных родственников 37,54 ± 4,97 (1,3–70).

-

2 группа . С БЛНПГ: 29 пробандов и 26 их родственников I–II–III степени родства. Среди пробандов было 14 мужчин и 15 женщин. Средний возраст про-бандов (лет) 59,4 ± 3,54 (28–82). Средний возраст больных родственников 37,48 ± 2,92 (2–85).

-

3 группа . С БПНПГ: 7 пробандов и 9 их родственников I–II–III степени родства. Среди пробандов было 4 мужчин и 3 женщины. Средний возраст пробандов (лет) 58 ± 11,42 (16–79). Средний возраст больных родственников 37,13 ± 3,93 (2–78).

-

4 группа . Сочетание АВБ и БЛНПГ, АВБ и БПНПГ: 7 пробандов и 9 родственников I–II–III степени родства. Среди пробандов было 4 мужчин и 3 женщины. Средний возраст пробандов (лет) 40 ± 9,78 (14–62). Средний возраст больных родственников 36,25 ± 5,4 (2–77).

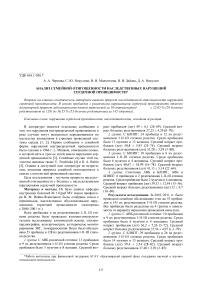

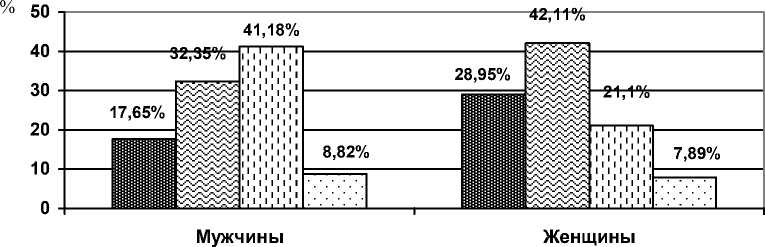

Распространенность нарушений сердечной проводимости в первой группе в 2000 г. составила 31,58 %, через 10 лет – 16,98 %. Распространённость нарушений сердечной проводимости во второй группе в 2000 г. составила 42,11 %, через 10 лет – 49,06 %. Распространённость нарушений сердечной проводимости в третей группе в 2000 г. составила 21,1 %, через 10 лет – 16,98 %. Распространенность нарушений сердечной проводимости в четвёртой группе в 2000 г. составила 5,26 %, через 10 лет – 16,98 %.

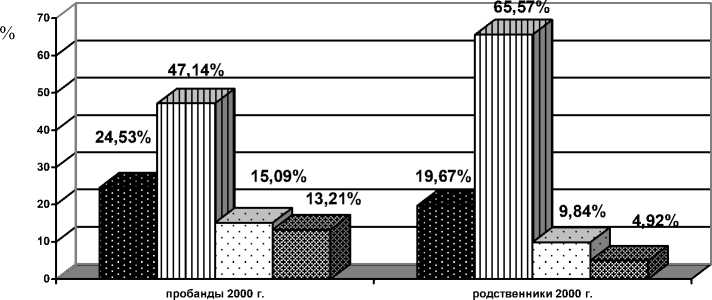

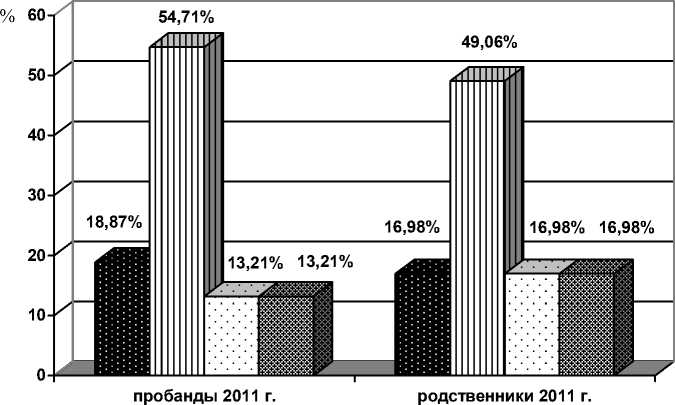

Влияние пола на заболеваемость не подтверждено. В 2000 г. выявлено мужчин с с различными нарушениями сердечной проводимости 44,44 %, женщин – 55,56 %, через 10 лет – мужчин 36,84 %, женщин – 64,16 %.

Для оценки возможных генетических эффектов воздействия различных антропогенных факторов необходимо знать спонтанный уровень мутаций. Сегодня невозможно провести четкую грань между индуцированными и спонтанными мутациями. Поэтому любое увеличение груза наследственной патологии должно рассматриваться как неблагоприятное явление. Для целей генетического мониторинга в этих условиях важно отслеживать динамику единиц на- следственности со значимым вкладом мутационной компоненты в каждой конкретной популяции относительно базового уровня.

Прирост нарушений сердечной проводимости в семьях за 10 лет составил 14,2 % (в основном за счёт мужчин: 36,84 % больных мужчин в 2000 г., 66,04 % больных мужчин через 10 лет). Средний возраст в группах за 10 лет мало изменился (табл. 1).

Обнаружены достоверные различия между мужчинами и женщинами в возрасте наступления заболевания. Женщины болеют в более старшем возрасте, чем мужчины. Средний возраст женщин с различными нарушениями проводимости в 2011 г. 49,86 ± 3,79 лет, средний возраст мужчин – 35,32 ± 3,56 лет (табл. 2). Самым часто встречаемым нарушением проводимости являются блокады левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ): 37,5 % – в 2000 г. и 45,37 % – через 10 лет (рис. 1–4).

В семьях пробандов с различными нарушениями сердечной проводимости отмечен достоверный прирост заболеваемости данной патологией за 10-летний период с 22,65 % (29 больных родственников из 128) до 36,55 % (53 больных родственника из 145 здоровых).

Как видно из данных табл. 3, в семьях пробандов с различными нарушениями сердечной проводимости отмечен достоверный прирост заболевания данной патологией среди отцов пробандов с 33,33 до 76,2 %, братьев с 20 до 62,5 %, сыновей с 16,67 до 41,67 % к 2011 г., внуков с 8,33 до 26,7 %, бабушек с 16,67 до 25 %,. К 2011 г. в семьях пробандов выявлено 28,57 % больных племянников, 50 % больных племянниц, 50 % больных правнучек с отсутствием заболевания в 2000 г.

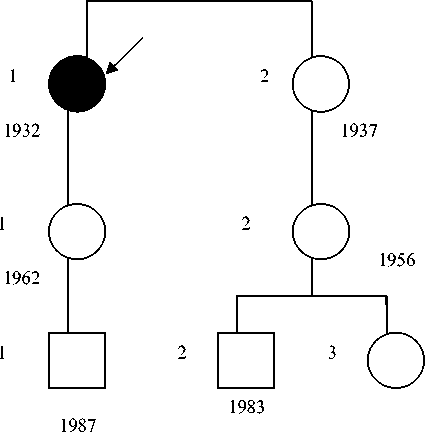

В качестве примера наследственной отягощен-ности приведем пример семьи, представленный на рис. 5, 6.

Таблица 1

Половозрастная характеристика больных с нарушениями сердечной проводимости и их здоровых родственников I, II, III степени родства, обследованных в 1999–2000 г.

|

Диагноз |

Пробанды ( n = 53) |

Родственники I, II и III степени родства ( n = 124) |

||

|

Средний возраст, лет |

Мин./макс. возраст, лет |

Средний возраст, лет |

Мин./макс. возраст, лет |

|

|

АВБ |

49 ± 6,1 |

26–69 |

37,25 ± 4,29 |

6–70 |

|

БЛНПГ |

50,8 ± 5,93 |

24–74 |

33,28 ± 3,29 |

3–88 |

|

БПНПГ |

40,67 ± 18,99 |

16–79 |

41,13 ± 3,14 |

22–64 |

|

Сочетание АВБ и БЛНПГ, АВБ и БПНПГ |

39,33 ± 12,44 |

15–56 |

32 ± 9,7 |

16–60 |

Таблица 2

Половозрастная характеристика больных с нарушениями сердечной проводимости и их здоровых родственников I, II, III степени родства, обследованных в 2010–2011 г.

|

Диагноз |

Пробанды ( n = 53) |

Родственники I, II и III степени родства ( n = 145) |

||

|

Средний возраст, лет |

Мин./макс. возраст, лет |

Средний возраст, лет |

Мин./макс. возраст, лет |

|

|

АВБ |

36,2 ± 7,26 |

3–72 |

37,54 ± 4,97 |

1,3–-70 |

|

БЛНПГ |

59,4 ± 3,54 |

28–82 |

37,48 ± 2,92 |

2–85 |

|

БПНПГ |

58 ± 11,42 |

16–79 |

37,13 ± 3,93 |

2–78 |

|

Сочетание АВБ и БПНПГ, АВБ и БЛНПГ |

40 ± 9,78 |

14–62 |

36,25 ± 5,4 |

2–77 |

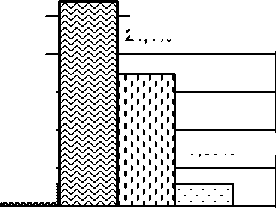

[■ АВБ □ БЛНПГ □ БПНПГ В Сочетание блокад

Рис. 1. Распределение типов блокад у пациентов за 1999–2000 гг.

IS АВБ 0 БЛНПГ □ БПНПГ □ Сочетание АВБ и БЛНПГ,АВБ и БПНПГ

Рис. 2. Распределение типов блокад у мужчин и женщин за 1999–2000 гг.

■ АВБ □ БЛНПГ □ БПНПГ 0 Сочетание АВБ и БЛНПГ, АВБ и БПНПГ

Рис. 3. Распределение типов блокад у пациентов за 2010–2011 гг.

% 60

32,35% 41,18%

|

17,65% |

8,82% |

|||

|

28,95% |

||||

42,11%

21,1%

7,89%

Мужчины

Женщины

в АВБ и БЛНПГ а БПНПГ □ Сочетание АВБ и БЛНПГ, АВБ и БПНПГ

Рис. 4. Распределение типов блокад у мужчин и женщин за 2010–2011 гг.

Семейная агрегация нарушений сердечной проводимости за 10-летний период

I

II

III

Рис. 5. Родословная семьи, 2000 г.

Таблица 3

|

Степень родства |

Родственники |

Всего (2000/2011) |

Больных (2000/2011) |

% (2000/2011) |

|||

|

I степень родства |

Мать |

25 |

27 |

6 |

7 |

24 |

25,93 |

|

Отец |

12 |

13 |

4 |

10 |

33,33 |

76,92 |

|

|

Сестра |

15 |

16 |

4 |

4 |

26,67 |

25 |

|

|

Брат |

5 |

8 |

1 |

5 |

20 |

62,5 |

|

|

Дочь |

16 |

16 |

5 |

5 |

31,25 |

31,25 |

|

|

Сын |

12 |

12 |

2 |

5 |

16,67 |

41,67 |

|

|

II степень родства |

Внук |

12 |

15 |

1 |

4 |

8,33 |

26,67 |

|

Внучка |

5 |

8 |

2 |

3 |

40 |

37,5 |

|

|

Дед |

8 |

7 |

1 |

1 |

12,5 |

14,29 |

|

|

Бабушка |

6 |

4 |

1 |

1 |

16,67 |

25 |

|

|

Племянник |

5 |

7 |

– |

2 |

– |

28,57 |

|

|

Племянница |

2 |

4 |

1 |

1 |

50 |

25 |

|

|

Дядя |

2 |

2 |

– |

2 |

– |

50 |

|

|

Тётя |

2 |

2 |

– |

1 |

– |

50 |

|

|

III степень родства |

Правнук |

1 |

2 |

1 |

2 |

100 |

100 |

|

Правнучка |

- |

2 |

– |

1 |

– |

50 |

|

|

Всего за 2000/2011 гг. |

128 |

145 |

29 |

53 |

22,65 % |

36,55 % |

|

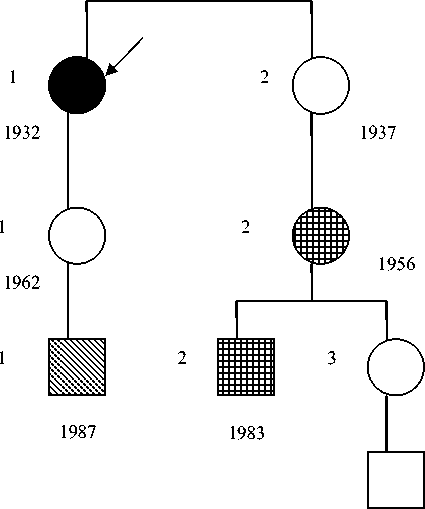

I

II

III

Рис. 6. Родословная семьи, 2010 г.:

Q – пробанд; Q – здоровая; □ – здоровый; © – больная с НБПНПГ; в – больной с НБПНПГ; – больной с ПБПНПГ; • – больная с ПБЛНПГ

Таким образом, в данной семье четко прослеживается наследование БНПГ. К 2010–2011 г. происходит семейное накопление заболевания – появляются новые случаи заболевания в семье – у внука пробанда, ее племянницы и сына племянницы.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В семьях пробандов с различными нарушениями сердечной проводимости отмечен достоверный прирост заболеваемости данной патологией за 10-летний период с 22,65 % (29 больных родственников из 128) до 36,55 % (53 больных родственника из 145 здоровых).

В семьях пробандов с различными нарушениями сердечной проводимости отмечен достоверный прирост заболевания данной патологией среди отцов пробандов с 33,33 до 76,2 %, братьев с 20 до 62,5 %, сыновей с 16,67 до 41,67 % к 2011 г., внуков с 8,33 до 26,7 %, бабушек с 16,67 до 25 %,. К 2011 г. в семьях пробандов выявлено 28,57 % больных племянников, 50 % больных племянниц, 50 % больных правнучек с отсутствием заболевания в 2000 г.

Наследственные нарушения ритма и проводимости также изучались иностранными учеными, но в рамках отдельно взятых семей или описания единичного клинического случая. Так, R. E. DeForest (1956) изучал семью, в которой неполная блокада левой ножки пучка Гиса (НБЛНПГ) развилась у 4 членов семьи в 2 поколениях [6]. H. N. Segall (1961) описал семью, в которой у отца, сына и дочери были выявлены признаки БЛНПГ, предсердные аритмии и желудочковая экстрасистолия на ЭКГ и повторяющиеся приступы Морганьи–Адамс–Стокса (МАС). Отец умер в 74 г.

спустя 14 лет после первого синкопального эпизода. У двух его братьев без жалоб со стороны сердечнососудистой системы на ЭКГ были выявлены признаки синдрома Вольфа–Паркинсона–Вайта [7].

J. M. Combrink et al. (1962) описал южноафриканскую семью, в которой мать имела БПНПГ и умерла в возрасте 35 лет при первом эпизоде МАС. Трое из ее четверых детей также имели БПНПГ. Оба родителя матери умерли в возрасте 30 лет, ранее не предъявляя никаких жалоб. У одного из ее братьев было нарушение сердечной проводимости (неизвестно какое), у другого – декстракардия, остальные родственники были здоровы [8]. Дальнейшая генеалогия этой семьи была описана D. P. Myburgh et al. (1980). У одного из 7 внуков наблюдалась БПНПГ [9]. Таким образом, рядом исследований подтверждается наследственная предрасположенность к нарушениям сердечной проводимости, что, безусловно, делает актуальным ее дальнейшее изучение с целью более ранней диагностики у лиц, предрасположенных к этому заболеванию.