Анализ содержания основных компонентов эфирного масла в хвое различных климатипов и подвидов сосны обыкновенной

Автор: Ребко Сергей Владимирович, Мельник Птр Григорьевич, Ламоткин Сергей Александрович, Тупик Павел Валерьевич, Поплавская Лилия Францевна, Носников Вадим Валерьевич

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Полная статья

Статья в выпуске: 3 т.18, 2021 года.

Бесплатный доступ

В хвое различных климатипов и подвидов сосны обыкновенной, произрастающих на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза (Республика Беларусь), определено содержание основных компонентов эфирного масла. Установлен различный уровень содержания эфирного масла у исследуемых климатипов сосны обыкновенной по группам монотерпенов, сесквитерпенов и кислородсодержащей составляющей, а также выявлены существенные различия по содержанию ряда компонентов внутри каждой из исследуемых групп. Полученные данные по составу эфирного масла и соотношению в нем ряда компонентов внутри различных групп среди климатипов, подвидов и разновидностей сосны обыкновенной (подвиды лапландская, сибирская, лесостепная, европейская, разновидности европейской западная и восточная) позволят в дальнейшем проводить отбор наиболее перспективных климатических экотипов для селекции на устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды с учетом показателей продуктивности древостоев, качества стволов, жизненного состояния деревьев в насаждении, их сохранности, роста и развития. Полученные сведения по содержанию компонентов эфирного масла в хвое климатипов и подвидов сосны обыкновенной позволяют расширить знания в области экологической устойчивости растений, особенно в условиях наметившегося изменения климата.

Компонентный состав, экстрактивные вещества, монотерпены, сесквитерпены, дитерпены, географические лесные культуры, климатический экотип

Короткий адрес: https://sciup.org/147236113

IDR: 147236113 | УДК: 547*913 | DOI: 10.15393/j2.art.2021.5783

Текст научной статьи Анализ содержания основных компонентов эфирного масла в хвое различных климатипов и подвидов сосны обыкновенной

Комплексное и рациональное использование растительных ресурсов предполагает включение в процесс производства всей биомассы растения. В частности, одним из основных направлений химической переработки растительного сырья является получение экстрактивных веществ. Среди экстрактивных веществ принято выделять соединения, которые непосредственно принимают участие в росте растений, и соединения, не участвующие в росте и развитии [1]. Первичными метаболитами являются углеводы, аминокислоты, жирные кислоты, хлорофиллы, цитохромы, нуклеотиды, а также соединения, выступающие интермедиатами различных метаболических реакций. Кроме этого, растения содержат огромное количество веществ, которые не участвуют в основном обмене. Такие вещества принято называть вторичными метаболитами, или веществами вторичного происхождения. В отличие от первичных метаболитов, присутствующих во всех растительных клетках, вторичные метаболиты могут быть специфичны для одного или нескольких видов растений [2], [3]. К вторичным метаболитам относят преимущественно низкомолекулярные вещества, не входящие в состав растительной клетки, содержащиеся в межклеточном пространстве. Это чрезвычайно разнообразная по химическому составу группа веществ. По химической природе эти вещества представлены терпенами и их производными, смоляными кислотами, липидами, жирными кислотами, фитостеринами, полифенолами и танинами. Несмотря на отнесение данных соединений к вторичным метаболитам, это весьма условно, поскольку многие из этих веществ являются важнейшими физиологически активными соединениями, играющими первостепенную роль в процессах дыхания и фотосинтеза. К настоящему времени на предмет присутствия вторичных метаболитов исследовано около 20—30 тыс. видов растений, которые составляют всего лишь немногим более 10 % от всей флоры Земли [4].

Многообразие вторичных метаболитов обусловливает и многообразие выполняемых ими функций. Но обобщая, можно сказать, что вторичные метаболиты выполняют в растениях прежде всего экологические функции. Они защищают растения от различных вредителей и патогенов, участвуют в размножении растения (обусловливая окраску и запах цветков, плодов), обеспечивают взаимодействие растений между собой и другими организмами в экосистеме. Кроме того, данный класс веществ способствует формированию устойчивости растений к неблагоприятным факторам [5], [6]. Практически все эти вещества также обладают биологической активностью, что делает их незаменимыми источниками сырья при производстве фармацевтической, пищевой, парфюмерной продукции [7—9]. Растительные вторичные соединения могут быть разделены на три группы на основе различных биосинтетических путей их происхождения: алкалоиды, фенольные соединения и терпеноиды [10—12].

Терпены являются углеводородами, образующимися из различного количества изопрена (C5Н8). Без участия изопреноидов невозможны такие процессы, как рост и развитие растений и животных, поскольку многие гормоны растений (гиббереллины, абсцизовая кислота, брассиностероиды) относятся к этому классу соединений. Однако бóльшая часть известных к настоящему времени изопреноидов относится к веществам специализированного (вторичного) обмена растений, которые участвуют в процессах сигнализации, защиты от фитопатогенов. Очевидно, основная роль изопреноидов, специфичных для определённых семейств, родов и видов растений (это, главным образом, моно-, сескви-, ди-, сестер-и тритерпеноиды), сводится к защите растений от различных неблагоприятных воздействий окружающей среды, в т. ч. от макро- и микровредителей. Например, смолистые вещества, каучук и гутта затягивают раны в коре и древесине растений, защищая их от вредителей. Смолы препятствуют поеданию растений животными. Эфирные масла способствуют также привлечению насекомых-опылителей. Многие компоненты эфирных масел и другие изопреноиды выполняют роль аллелопатических агентов. Следует отметить, что до сих пор остаётся загадкой причина образования у растений огромного количества разнообразных изопреноидов, функции многих из них остаются непонятными. Процесс осуществляется за счёт поглощения энергии солнечного света, которая преобразуется в энергию химических связей и сопровождается выделением свободного кислорода. Образовавшиеся при этом моносахариды превращаются в растениях в целлюлозу, гемицеллюлозу, крахмал, лигнин, жирные спирты, кислоты, их эфиры, жиры, аминокислоты, воски, витамины, эфирные масла, алкалоиды.

Также в литературных источниках приводятся сведения (о чём ниже будет подробно указано), что в зависимости от содержания компонентов эфирного масла обуславливается устойчивость растений к абиотическим и биотическим факторам среды.

В этой связи актуальным является определение содержания эфирных масел в хвое различных климатических экотипов сосны обыкновенной, произрастающих в географических лесных культурах.

Определению содержания компонентов эфирного масла сосны обыкновенной посвящены многочисленные статьи. В некоторых из работ [13] изучен состав монотерпеновой фракции эфирного масла, выделенного из хвои различных подвидов сосны обыкновенной в ареале их произрастания.

По данным российских учёных из Института леса им. В. Н. Сукачева [14], наиболее устойчивыми климатипами сосны обыкновенной являются те, у которых отмечается более высокое соотношение содержания α -пинена к 3-карену.

В работе финских исследователей [15] установлено, что у северных климатипов наблюдается более высокое содержание α-пинена в сравнении с 3-кареном и эти климатипы являются более устойчивыми на территории Финляндии. Различные специализированные терпеноидогенные структуры обнаружены не только в хвое, но и в первичной коре, во вторичной флоэме и древесине стебля, корнях и репродуктивных органах [16].

Определение содержания доли эфирного масла в различных частях дерева указывает на неодинаковую концентрацию в охвоенных побегах и стволе [17].

Исследование сезонной динамики выхода эфирного масла ели [18], сосны [19], [20] и пихты

[21] показывает, что отмечается два максимума в содержании масла в хвое: весенний — в мае и осенний — в сентябре.

2. Материалы и методы2.1. Методика отбора древесной зелени

2.2. Методика отбора среднего образца

При переходе к состоянию покоя деревьев в насаждении эфирное масло обогащается кислородсодержащими соединениями и сесквитерпенами и достигает максимума в декабре. Также специфика была отмечена в работе по исследованию сосновых лесов Украины [22].

Объектом исследования являются 17 климатипов сосны обыкновенной, произрастающих в географических культурах на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза Минской области Беларуси. Географические культуры сосны обыкновенной заложены в 1959 г. В. Г. Мишневым и Е. Д. Манцевичем в содружестве с Центральной контрольной станцией лесных семян и Белорусской контрольной станцией лесных семян на площади 8,7 га. Семена были получены из 200 пунктов бывшего Советского Союза. Однако бóльшая их часть была исключена из-за типологической неоднородности. В результате было отобрано 65 образцов семян из насаждений группы типов леса боры-зеленомошники, посев которых осуществлен в апреле 1958 г. в питомнике Негорельского УОЛХ. По механическому составу почва в питомнике представляет собой песок связный. Для получения одинаковой густоты стояния сеянцев в одной строке высевалось одинаковое количество жизнеспособных семян на 1 п. м. После посева гряды покрывались мхом. До середины июля всходы отенялись драночными щитами. За сеянцами проводился уход, заключающийся в трёхкратной прополке и рыхлении почвы.

Участок под географические культуры был отведён в квартале № 15, лесокультурная площадь представляла собой вырубку 1958 г., имеющую правильную конфигурацию, вытянутую с севера на юг. Осенью лесосека была раскорчёвана и выровнена бульдозером, затем вспахана на глубину 25 см. В апреле 1959 г. площадь повторно выравнивалась бульдозером и бороновалась дисковыми боронами в два следа.

Перед посадкой культур производилась окончательная планировка площади вручную с выборкой и сжиганием корней. Пространственное размещение культур произведено по принципу выделения крупных климатических районов. Эти районы располагаются на участке в направлении с севера на юг, а с запада на восток они группируются по признаку наибольшего географического различия. Каждая административная область представлена участком культур площадью 0,1 га. Эти участки ограничены со всех сторон 2-метровой дорогой и остолблены. С западной стороны к участку примыкает 4-метровая дорога. В работе [23] приведены сведения, что данный объект — географические лесные культуры — явился исходным материалом для получения впервые в Беларуси сорта сосны обыкновенной «Негорельская», отличающегося интенсивным ростом в высоту и устойчивостью к фузариозу.

Для более удобного анализа содержания компонентов эфирного масла в хвое все исследуемые климатипы сосны обыкновенной в географических культурах распределены на подвиды (расы, разновидности) в соответствии с классификацией [24] (подвиды лапландская, европейская, сибирская, степная, крючковатая) с некоторой модификацией. В нашем опыте не представлен подвид сосны крючковатой, произрастающей в Крыму и на Кавказе. Так как подвид сосна степная в географических культурах полностью выпал в 5-летнем возрасте (Кустанайский, Кокчетавский, Акмолинский, Павлодарский климатипы Казахстана), нами дополнительно введена лесостепная группа климатипов (Белгородский, Курский, Волгоградский, Хмельницкий, Полтавский, Ростовский климатипы). Также подвид сосна европейская подразделён нами на две разновидности — европейская западная (Вологодский, Эстонский, Латвийский, Витебский, Минский и Гродненский климатипы) и европейская восточная (Ульяновский и Башкирский климатипы).

Древесную зелень деревьев климатипов сосны обыкновенной в географических культурах отбирали на 17 участках с 20—25 деревьев в каждом из них, выбранных методом рандомизации, в кроне которых срезали ветки равномерно с четырёх сторон. Древесную зелень отбирали в феврале. По литературным данным, в зимние месяцы выход эфирного масла достигает максимального значения и его состав стабилизируется [18].

От срезанных веток древесной зелени отделяли хвою без разделения её по возрасту и получали исходный образец изучаемого материала. Образование среднего образца из исходного осуществляли путём квартования. Исходный образец высыпали на гладкую поверхность и разравнивали в виде квадрата, а затем одновременно с двух противоположных сторон ссыпали на середину таким образом, чтобы получился валик. После этого захватывали хвою с концов валика и также ссыпали на середину. Снова разравнивали хвою по площади квадрата и снова ссыпали в середину. Перемешивание повторяли описанным образом три раза. После перемешивания исходный образец опять разравнивали тонким слоем и делили на четыре треугольника. Два противоположных треугольника хвои удаляли, а два оставшихся соединяли, перемешивали и вновь делили указанным способом до тех пор, пока масса одного треугольника не составит примерно пятикратную массу навески. Из одного треугольника брали навеску для химического анализа (выделение эфирного масла), а из противоположного — навески для определения влажности образца [25].

-

2.3. Методика выделения эфирного масла из хвои

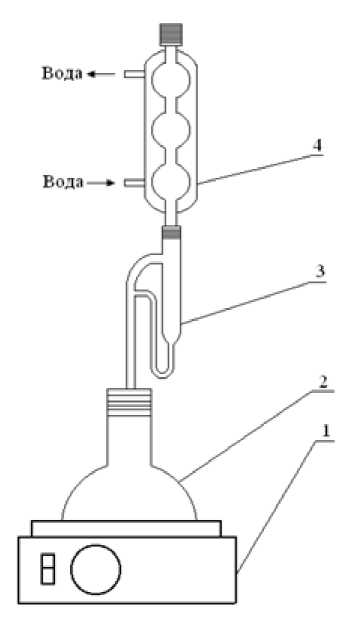

Большинство компонентов эфирных масел имеют температуру кипения от 150 до 300 °С и выше, однако все вещества, входящие в их состав, перегоняются с водяным паром. Метод гидродистилляции основан на способности масел перегоняться с водяным паром и определении количества масла, которое выделилось из растительного образца [26]. В колбу

ёмкостью 500 см3 помещали 150—250 г измельчённого до размеров 4—7 мм сырья с известной влажностью и заливали его дистиллированной водой так, чтобы поверхность воды закрыла растительный материал. Колбу помещали в колбонагреватель, далее присоединяли насадку для сбора эфирных масел и обратный холодильник. После начала закипания образующийся пар, увлекая с собой эфирное масло, поступал в холодильник, где конденсировался в жидкость, состоящую из воды и мелких капель эфирного масла. Сконденсированная смесь попадала в приёмник для сбора эфирного масла. Интенсивность кипения была подобрана таким образом, что из холодильника стекало 2—3 капли в секунду. В противном случае могло наступить «захлёбывание» холодильника и выброс. Вода как более тяжёлая жидкость оседала на дно приёмника и сливалась назад в колбу, а эфирное масло всплывало на поверхность, где медленно накапливалось. Процесс гидродистилляции в стадии кипения продолжался не менее 4 ч. За это время отгонялось около 80 % содержащегося в растении эфирного масла. После окончания процесса отгонки колбу охлаждали и разбирали прибор (рисунок).

Рисунок. Установка для выделения эфирного масла: 1 — колбонагреватель,

-

2 — колба, 3 — ловушка-разделитель, 4 — холодильник

Figure. Installation for the extraction of essential oil: 1 — bulb heater, 2 — bulb,

-

3 — separator trap, 4 — condenser

Эфирное масло располагалось в сборнике в виде тонкого слоя (желтоватого цвета) над поверхностью воды. Отбор эфирного масла осуществляли с использованием шприца с длинной иголкой.

Эфирное масло аккуратно с помощью шприца переливали в заранее взвешенную, маленькую, плотно закрывающуюся бутылочку, подписывали название эфирного масла и дату извлечения.

Расчёт содержания эфирного масла в хвое производили на абсолютно сухую массу растительного материала. Вычисление результатов в массовых процентах проводили по формуле

„ т

C = — . 100%

G где С — содержание эфирного масла, % (масс.);

m — масса эфирного масла после отгонки, г;

G — масса абсолютно сухой навески хвои, г.

Полученное эфирное масло сушили безводным сульфатом натрия и далее использовали для определения его физических, физико-химических показателей, а также для химического исследования.

Качественный и количественный анализ эфирного масла хвои сосны обыкновенной осуществляли методом газо-жидкостной хроматографии без предварительного фракционирования на хроматографе «Кристалл 5000.1». Для разделения компонентов использовали капиллярную колонку диаметром 0,25 мм и длиной 60 м с нанесённой фазой — 100 %-м диметилсилоксаном. В качестве газа-носителя использовался азот. Соотношение расходов воздух : азот : водород составляло 10 : 1 : 1. Расход азота через колонку составлял 20 мл/мин.

Условия хроматографического анализа следующие: изотермический режим при 70 °С в течение 20 мин, затем программированный подъём температуры со скоростью 2 °С/мин до 150 °С с выдержкой при конечной температуре 40 мин. Температура испарителя 250 °С. Анализируемая проба объёмом 0,2 мкл вводилась микрошприцем в дозатор-испаритель.

Идентификацию отдельных компонентов проводили с использованием эталонных соединений, а также на основании известных литературных данных по индексам удерживания отдельных соединений [27]. Количественное содержание компонентов рассчитывали методом внутренней нормализации по площадям пиков. Статистический анализ проводили в соответствии с методиками, изложенными в [28—30]. Для определения необходимого объёма выборки при выполнении исследований принимали допустимую величину погрешности ∆х , равной 5 % от среднего значения показателя при доверительной вероятности α = 95 %. После проведения опыта рассчитывали дисперсию S2 и среднеквадратичное отклонение S . Далее находили отношение ∆х/S и по соответствующей таблице [31] определяли объём выборки. Результаты каждой серии параллельных опытов подвергали статистической обработке с целью нахождения грубых ошибок («промахов») с использованием критерия

Стьюдента [28]. В этом случае сомнительный результат исключали из выборки, а по оставшимся данным рассчитывали среднее арифметическое и оценку дисперсии воспроизводимости.

3. Результаты

Полученные данные физико-химических показателей эфирного масла сосны обыкновенной различного географического происхождения свидетельствуют о том, что среди исследуемых климатипов, сгруппированных в подвиды, наблюдаются различия по массовой доле эфирного масла в пересчёте на абсолютно сухую массу, относительной плотности и показателю преломления при t = 20 °С (таблица 1).

Наибольший выход эфирного масла наблюдается у подвида сосна обыкновенная разновидности европейская западная — 1,9 %, несколько ниже данный показатель у подвида сосна лесостепная (1,7 %). Существенно ниже данный показатель оказался у сосны обыкновенной разновидности европейская восточная — 1,1 % и подвида сибирская — 1,0 %. Отмечается, что содержание эфирного масла на уровне 1 % характерно для сосен, произрастающих в экстремальных условиях урбанизированной среды [32].

Относительная плотность эфирного масла исследуемых подвидов сосны обыкновенной колеблется в незначительных пределах — от 0,8634 до 0,8639 г/см3 (минимум у Гродненского и Волгоградского климатипов — по 0,8628 г/см3 и максимум у Ленинградского, Вологодского, Латвийского, Хмельницкого, Башкирского и Томского климатипов — по 0,8639 г/см3). По показателю преломления варьирование находится в пределах от 1,4838 (подвиды лапландская и сибирская) до 1,4847 (сосна обыкновенная разновидность европейская западная).

Результаты определения содержания основных компонентов эфирного масла в хвое различных климатипов сосны обыкновенной представлены в таблице 2, групповой состав монотерпенов — в таблице 3, групповой состав сесквитерпенов — в таблице 4.

Следует отметить, что наименьшее содержание среди группы монотерпенов, сесквитерпенов и кислородсодержащей группы отмечено у последней, при этом доля борнилацетата в эфирном масле не превышает 3 % (от 0,9 % у разновидности европейской восточной до 2,9 % у лапландской сосны).

Установлено, что наибольшая доля идентифицированных компонентов эфирного масла оказалась в варианте сосны обыкновенной подвида лапландская — 77,1 %. У разновидности сосны обыкновенной европейской западной доля распознанных компонентов оказалась несколько ниже и составила 74,3 %, у лесостепного подвида — 69,3 %. Существенно ниже данный показатель оказался в вариантах сибирского подвида и разновидности европейской восточной — соответственно 61,5 % и 60,2 %.

Таблица 1. Изменение физико-химических показателей эфирного масла сосны обыкновенной различного географического происхождения

Table 1. Changes in the physicochemical parameters of Scots pine essential oil of various geographical origin

|

Наименование климатипа (подвида, разновидности) сосны обыкновенной |

Физико-химические показатели эфирного масла климатипов сосны обыкновенной |

||

|

массовая доля эфирного масла, в пересчёте на абсолютно сухую массу, % |

относительная плотность, г/см3 |

показатель преломления при t = 20 °С |

|

|

Сосна обыкновенная подвид лапландская |

|||

|

Ленинградский |

1,7 ± 0,1 |

0,8639 ± 0,005 |

1,4841 ± 0,001 |

|

Архангельский |

1,9 ± 0,1 |

0,8632 ± 0,005 |

1,4836 ± 0,001 |

|

По подвиду лапландская |

1,8 ± 0,1 |

0,8635 ± 0,005 |

1,4838 ± 0,001 |

|

Сосна обыкновенная разновидность европейская западная |

|||

|

Вологодский |

1,4 ± 0,1 |

0,8639 ± 0,005 |

1,4840 ± 0,001 |

|

Эстонский |

1,8 ± 0,1 |

0,8638 ± 0,005 |

1,4844 ± 0,001 |

|

Латвийский |

1,9 ± 0,1 |

0,8639 ± 0,005 |

1,4850 ± 0,001 |

|

Витебский |

2,0 ± 0,1 |

0,8632 ± 0,005 |

1,4849 ± 0,001 |

|

Минский |

2,0 ± 0,1 |

0,8633 ± 0,005 |

1,4850 ± 0,001 |

|

Гродненский |

2,1 ± 0,1 |

0,8628 ± 0,005 |

1,4849 ± 0,001 |

|

По разновидности европейская западная |

1,9 ± 0,1 |

0,8635 ± 0,005 |

1,4847 ± 0,001 |

|

Сосна обыкновенная разновидность европейская восточная |

|||

|

Ульяновский |

1,0 ± 0,1 |

0,8638 ± 0,005 |

1,4840 ± 0,001 |

|

Башкирский |

1,1 ± 0,1 |

0,8639 ± 0,005 |

1,4842 ± 0,001 |

|

По разновидности европейская восточная |

1,1 ± 0,1 |

0,8639 ± 0,005 |

1,4841 ± 0,001 |

|

По подвиду европейская |

1,7 ± 0,1 |

0,8636 ± 0,005 |

1,4846 ± 0,001 |

|

Сосна обыкновенная подвид лесостепная |

|||

|

Белгородский |

1,6 ± 0,1 |

0,8634 ± 0,005 |

1,4838 ± 0,001 |

|

Курский |

1,8 ± 0,1 |

0,8633 ± 0,005 |

1,4840 ± 0,001 |

|

Волгоградский |

1,6 ± 0,1 |

0,8628 ± 0,005 |

1,4846 ± 0,001 |

|

Хмельницкий |

1,7 ± 0,1 |

0,8639 ± 0,005 |

1,4846 ± 0,001 |

|

Полтавский |

1,8 ± 0,1 |

0,8635 ± 0,005 |

1,4840 ± 0,001 |

|

Ростовский |

1,7 ± 0,1 |

0,8633 ± 0,005 |

1,4840 ± 0,001 |

|

По подвиду лесостепная |

1,7 ± 0,1 |

0,8634 ± 0,005 |

1,4842 ± 0,001 |

|

Сосна обыкновенная подвид сибирская |

|||

|

Томский |

1,0 ± 0,1 |

0,8639 ± 0,005 |

1,4838 ± 0,001 |

|

По подвиду сибирская |

1,0 ± 0,1 |

0,8639 ± 0,005 |

1,4838 ± 0,001 |

Таблица 2. Содержание основных компонентов в эфирном масле различных климатипов сосны обыкновенной в 61-летних географических лесных культурах

Table 2. The content of the main components in the essential oil of various climatypes of Scots pine growing in 61-year-old provenances

|

Наименование климатипа (подвида, разновидности) сосны обыкновенной |

Основные компоненты эфирного масла, % |

||||||||||

|

к о И к i |

к о cd |

И (D §ч ¥ |

к о О |

к о О н |

о |

S ¥ |

cd ¥ |

Н cd Н cd 1=5 ю |

о о н S |

||

|

Сосна обыкновенная подвид лапландская |

|||||||||||

|

Ленинградский |

30,2 |

3,6 |

17,2 |

2,4 |

3,0 |

1,8 |

4,6 |

2,4 |

6,4 |

2,2 |

74,0 |

|

Архангельский |

43,3 |

3,2 |

5,9 |

0,9 |

0,6 |

5,0 |

4,5 |

5,1 |

8,1 |

3,7 |

80,2 |

|

По подвиду лапландская |

36,8 |

3,4 |

11,6 |

1,7 |

1,8 |

3,4 |

4,5 |

3,8 |

7,2 |

2,9 |

77,1 |

|

Сосна обыкновенная разновидность европейская западная |

|||||||||||

|

Вологодский |

39,0 |

5,1 |

13,7 |

2,0 |

1,5 |

6,0 |

3,0 |

1,3 |

3,1 |

0,8 |

75,6 |

|

Эстонский |

31,2 |

2,8 |

13,5 |

1,5 |

1,6 |

3,0 |

4,1 |

4,6 |

7,9 |

1,5 |

71,6 |

|

Латвийский |

17,1 |

2,8 |

24,2 |

1,1 |

2,6 |

6,2 |

6,5 |

3,2 |

7,3 |

1,9 |

72,8 |

|

Витебский |

18,0 |

2,6 |

23,2 |

2,1 |

2,1 |

6,7 |

5,5 |

4,7 |

8,2 |

1,8 |

75,0 |

|

Минский |

20,6 |

3,2 |

24,0 |

2,1 |

2,6 |

7,3 |

4,3 |

4,2 |

6,9 |

1,2 |

76,4 |

|

Гродненский |

17,9 |

3,5 |

24,1 |

2,4 |

4,0 |

5,2 |

4,4 |

3,6 |

7,4 |

2,0 |

74,5 |

|

По разновидности европейская западная |

24,0 |

3,3 |

20,5 |

1,9 |

2,4 |

5,7 |

4,6 |

3,6 |

6,8 |

1,5 |

74,3 |

|

Сосна обыкновенная разновидность европейская восточная |

|||||||||||

|

Ульяновский |

20,3 |

1,9 |

8,8 |

2,5 |

1,5 |

3,7 |

8,2 |

5,7 |

5,9 |

0,8 |

59,3 |

|

Башкирский |

16,8 |

2,2 |

9,3 |

3,0 |

1,1 |

6,8 |

5,4 |

4,8 |

10,7 |

1,0 |

61,1 |

|

По разновидности европейская восточная |

18,6 |

2,1 |

9,1 |

2,8 |

1,3 |

5,3 |

6,8 |

5,3 |

8,3 |

0,9 |

60,2 |

|

По подвиду европейская |

22,6 |

3,0 |

17,6 |

2,1 |

2,1 |

5,6 |

5,2 |

4,0 |

7,2 |

1,4 |

70,8 |

|

Сосна обыкновенная подвид лесостепная |

|||||||||||

|

Белгородский |

21,9 |

1,8 |

8,2 |

1,1 |

1,3 |

5,3 |

5,1 |

7,0 |

12,6 |

1,3 |

65,7 |

|

Курский |

21,2 |

1,9 |

9,3 |

1,4 |

1,3 |

4,5 |

3,1 |

7,1 |

13,1 |

0,8 |

63,8 |

|

Волгоградский |

25,5 |

3,8 |

16,9 |

1,2 |

2,5 |

13,4 |

2,0 |

1,9 |

5,0 |

2,3 |

74,4 |

|

Хмельницкий |

15,2 |

2,3 |

13,7 |

1,7 |

1,9 |

8,8 |

9,7 |

6,9 |

10,9 |

1,7 |

72,7 |

|

Полтавский |

16,9 |

1,5 |

4,8 |

1,1 |

0,7 |

6,6 |

7,6 |

8,1 |

17,4 |

1,5 |

66,1 |

|

Ростовский |

27,0 |

2,4 |

14,5 |

2,4 |

2,1 |

5,7 |

3,7 |

4,9 |

9,1 |

1,6 |

73,2 |

|

По подвиду лесостепная |

21,3 |

2,3 |

11,2 |

1,5 |

1,6 |

7,4 |

5,2 |

6,0 |

11,4 |

1,5 |

69,3 |

|

Сосна обыкновенная подвид сибирская |

|||||||||||

|

Томский |

21,0 |

2,5 |

8,7 |

2,2 |

1,5 |

3,6 |

5,0 |

5,9 |

9,6 |

1,5 |

61,5 |

|

По подвиду сибирская |

21,0 |

2,5 |

8,7 |

2,2 |

1,5 |

3,6 |

5,0 |

5,9 |

9,6 |

1,5 |

61,5 |

Таблица 3. Состав монотерпенов эфирного масла у различных подвидов сосны обыкновенной в 61-летних географических лесных культурах

Table 3. Composition of essential oil monoterpenes in various subspecies of Scots pine in 61-year-old provenances

|

Наименование климатипа (подвида, разновидности) сосны обыкновенной |

Географические координаты |

Группа эфирного масла — монотерпены, % |

||||||

|

О & m 5 о |

5 cd cd К H у о о fa н 5 о о о ч m |

cd |

¥ |

О |

О Оч н |

о о Ё |

||

|

Сосна обыкновенная подвид лапландская |

||||||||

|

Ленинградский |

61 |

34 |

45,8 |

5,5 |

26,1 |

3,7 |

4,5 |

66,0 |

|

Архангельский |

62 |

43 |

74,0 |

5,4 |

10,1 |

1,5 |

1,0 |

58,5 |

|

По подвиду лапландская |

61—62 |

34—43 |

59,9 |

5,5 |

18,1 |

2,6 |

2,8 |

62,3 |

|

Сосна обыкновенная разновидность европейская западная |

||||||||

|

Вологодский |

59 |

40 |

53,4 |

7,0 |

18,8 |

2,7 |

2,1 |

73,1 |

|

Эстонский |

58 |

27 |

51,6 |

4,6 |

22,3 |

2,5 |

2,7 |

60,4 |

|

Латвийский |

57 |

22 |

30,9 |

5,1 |

43,6 |

1,9 |

4,6 |

55,5 |

|

Витебский |

55 |

29 |

31,1 |

4,5 |

40,0 |

3,6 |

3,6 |

58,0 |

|

Минский |

54 |

27 |

33,0 |

5,1 |

38,4 |

3,3 |

4,2 |

62,5 |

|

Гродненский |

53 |

24 |

29,5 |

5,7 |

39,7 |

4,0 |

6,5 |

60,8 |

|

По разновидности европейская западная |

53—59 |

22—40 |

38,3 |

5,3 |

33,8 |

3,0 |

4,0 |

61,7 |

|

Сосна обыкновенная разновидность европейская восточная |

||||||||

|

Ульяновский |

54 |

48 |

46,3 |

4,4 |

20,1 |

5,6 |

3,4 |

43,8 |

|

Башкирский |

54 |

58 |

37,7 |

5,0 |

21,0 |

6,7 |

2,4 |

44,5 |

|

По разновидности европейская восточная |

54 |

48–58 |

42,0 |

4,7 |

20,6 |

6,2 |

2,9 |

44,2 |

|

По подвиду европейская |

53—59 |

22—58 |

39,2 |

5,2 |

30,5 |

3,8 |

3,7 |

57,3 |

|

Сосна обыкновенная подвид лесостепная |

||||||||

|

Белгородский |

51 |

38 |

57,4 |

4,8 |

21,6 |

2,8 |

3,3 |

38,1 |

|

Курский |

51 |

34 |

52,3 |

4,7 |

22,9 |

3,5 |

3,1 |

40,6 |

|

Волгоградский |

51 |

42 |

42,5 |

6,3 |

28,1 |

2,0 |

4,2 |

60,0 |

|

Хмельницкий |

50 |

27 |

36,1 |

5,4 |

32,4 |

4,0 |

4,4 |

42,2 |

|

Полтавский |

49 |

33 |

60,4 |

5,2 |

17,1 |

3,9 |

2,5 |

27,9 |

|

Ростовский |

47 |

40 |

48,5 |

4,4 |

26,0 |

4,3 |

3,8 |

55,6 |

|

По подвиду лесостепная |

47—51 |

27—40 |

49,5 |

5,1 |

24,7 |

3,4 |

3,6 |

44,1 |

|

Сосна обыкновенная подвид сибирская |

||||||||

|

Томский |

57 |

85 |

47,6 |

5,7 |

19,7 |

4,9 |

3,3 |

44,1 |

|

По подвиду сибирская |

57 |

85 |

47,6 |

5,7 |

19,7 |

4,9 |

3,3 |

44,1 |

Таблица 4. Состав сесквитерпенов эфирного масла у различных подвидов сосны обыкновенной в 61-летних географических лесных культурах

Table 4. Composition of essential oil sesquiterpenes in various subspecies of Scots pine in 61-year-old provenances

|

Наименование климатипа (подвида, разновидности) сосны обыкновенной |

Географические координаты |

Группа эфирного масла — сесквитерпены, % |

|||||

|

" g о |

cd cd К H У О О о о ч CQ |

Ч Ч S О cd |

К О |

К cd |

О О н S |

||

|

Сосна обыкновенная подвид лапландская |

|||||||

|

Ленинградский |

61 |

34 |

5,9 |

15,6 |

8,2 |

21,6 |

29,8 |

|

Архангельский |

62 |

43 |

13,6 |

12,3 |

13,9 |

22,1 |

36,6 |

|

По подвиду лапландская |

61—62 |

34—43 |

9,8 |

13,9 |

11,1 |

21,9 |

33,2 |

|

Сосна обыкновенная разновидность европейская западная |

|||||||

|

Вологодский |

59 |

40 |

24,2 |

12,2 |

5,1 |

12,6 |

24,7 |

|

Эстонский |

58 |

27 |

8,5 |

11,8 |

13,3 |

22,6 |

34,8 |

|

Латвийский |

57 |

22 |

15,2 |

15,9 |

7,9 |

18,1 |

40,6 |

|

Витебский |

55 |

29 |

17,7 |

14,5 |

12,5 |

21,6 |

37,9 |

|

Минский |

54 |

27 |

21,5 |

12,7 |

12,3 |

20,1 |

34,1 |

|

Гродненский |

53 |

24 |

14,6 |

12,4 |

10,1 |

20,8 |

35,4 |

|

По разновидности европейская западная |

53—59 |

22—40 |

17,0 |

13,3 |

10,2 |

19,3 |

34,6 |

|

Сосна обыкновенная разновидность европейская восточная |

|||||||

|

Ульяновский |

54 |

48 |

6,9 |

15,2 |

10,6 |

10,8 |

54,2 |

|

Башкирский |

54 |

58 |

12,8 |

10,2 |

9,0 |

20,2 |

53,1 |

|

По разновидности европейская восточная |

54 |

48–58 |

9,9 |

12,7 |

9,8 |

15,5 |

53,7 |

|

По подвиду европейская |

53—59 |

22—58 |

15,2 |

13,1 |

10,1 |

18,4 |

39,4 |

|

Сосна обыкновенная |

подвид лесостепная |

||||||

|

Белгородский |

51 |

38 |

9,0 |

8,6 |

11,9 |

21,4 |

59,1 |

|

Курский |

51 |

34 |

8,0 |

5,5 |

12,5 |

23,1 |

56,8 |

|

Волгоградский |

51 |

42 |

37,4 |

5,6 |

5,3 |

13,9 |

35,8 |

|

Хмельницкий |

50 |

27 |

16,1 |

17,7 |

12,5 |

19,9 |

54,8 |

|

Полтавский |

49 |

33 |

9,5 |

10,9 |

11,7 |

25,1 |

69,4 |

|

Ростовский |

47 |

40 |

13,9 |

9,0 |

12,1 |

22,3 |

40,7 |

|

По подвиду лесостепная |

47—51 |

27—40 |

15,7 |

9,6 |

11,0 |

21,0 |

52,8 |

|

Сосна обыкновенная подвид сибирская |

|||||||

|

Томский |

57 |

85 |

8,4 |

11,6 |

13,7 |

22,1 |

43,4 |

|

По подвиду сибирская |

57 |

85 |

8,4 |

11,6 |

13,7 |

22,1 |

43,4 |

По содержанию α -пинена — компонента монотерпенов — наибольшей долей отличается подвид лапландской сосны — 36,8 %, в остальных вариантах подвидов и разновидностей данный показатель находится на уровне 21,0—24,0 %.

По содержанию 3-карена наблюдается обратная зависимость — меньше всего данного компонента у сибирской, лесостепной и лапландской сосны — соответственно 8,7 %, 11,2 % и 11,6 %, максимум наблюдается у европейской западной разновидности — 20,5 %.

У лапландской сосны соотношение данных компонентов достигает более чем 3 : 1, на уровне 2—3 : 1 данное соотношение достигается у сибирской сосны и европейской восточной разновидности, несколько ниже соотношение 2 : 1 отмечено у лесостепного подвида и европейской западной разновидности.

Более подробный анализ компонентного состава монотерпенов представлен в таблице 3. Долевое участие монотерпенов в общем количестве эфирных масел составляет от 44,1 % (подвиды сибирская и лесостепная) до 62,3 % (подвид лапландская). При этом у лапландского подвида свыше половины (59,9 %) в данной группе занимает α -пинен, а 3-карена в 3 раза меньше (18,1 %). У сибирского подвида данное соотношение составляет 2,4 : 1 (47,6 % против 19,7 %), у лесостепного подвида — 2,0 : 1 (49,5 % против 24,7 %).

Сесквитерпены также широко представлены в составе хвои сосны обыкновенной различного географического происхождения. Следует отметить, что в хвое сосны европейской восточной разновидности их содержание превышает долю монотерпенов (53,7 % против 44,2 %), у лесостепного подвида также отмечено превышение сесквитерпенов (52,8 % против 44,1 %) над монотерпенами. У сибирского подвида сосны обыкновенной данное соотношение практически находится на одном уровне (43,4 % против 44,1 %). В остальных вариантах наблюдается заметное превышение монотерпенов над сесквитерпенами (62,3 % против 33,2 % у лапландской сосны, 61,7 % против 34,6 % у разновидности европейской западной). В целом по европейскому подвиду содержание монотерпенов превышает аналогичный показатель сесквитерпенов (57,3 % против 39,4 %).

Важным также является отмеченный факт того, что у различных подвидов и разновидностей сосны обыкновенной в групповом составе сесквитерпенов наблюдается превышение одного компонента в составе — δ -кадинена (от 15,5 % у разновидности сосны обыкновенной европейской восточной до 22,1 % у сибирского подвида).

4. Заключение

В результате проделанной работы выявлен неоднородный по содержанию состав основных компонентов эфирного масла из группы монотерпенов, сесвкитерпенов и кислородсодержащей группы среди различных подвидов и климатипов сосны обыкновенной, произрастающих в географических лесных культурах на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза (Минская область, Республика Беларусь). Полученные данные по составу эфирного масла и соотношению в нём ряда компонентов внутри или из различных групп позволят в дальнейшем произвести отбор наиболее перспективных климатических экотипов для селекции на устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды с учётом показателей продуктивности древостоев климатипа, качества стволов деревьев, оценки жизненного состояния насаждений, их сохранности и экологической устойчивости.

Исследование выполнено в рамках задания 1.36 «Реакция различных климатипов сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) на изменение климатических условий и отбор наиболее перспективных для селекции на устойчивость» ГПНИ «Природопользование и экология», подпрограмма «Природные ресурсы и экологическая безопасность» (ГБ 19–079, 2019—2020 гг.).

Список литературы Анализ содержания основных компонентов эфирного масла в хвое различных климатипов и подвидов сосны обыкновенной

- Биохимия растений / Л. А. Красильникова, О. А. Авксентьева, В. В. Жмурко, Ю. А. Садовниченко. Ростов н/Д.: Феникс; Харьков: Торсинг, 2004. 224 с.

- Кретович В. Л. Биохимия растений. М.: Высш. шк., 1986. 503 с.

- Crozier A., CliffordM., AshiharaH. Plant secondary metabolites: occurrence, structure and role in the human diet. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006. 372 p.

- Хелдт Г. В. Биохимия растений: пер. с англ. М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2011. 471 с.

- Бабкин В. А. Экстрактивные вещества древесины лиственницы: химический состав, биологическая активность, перспективы практического использования // Инноватика и экспертиза. 2017. № 2 (2о). С. 210—223.

- Induced chemical defenses in conifers: biochemical and molecular approaches to studying their function / A. Schmidt, G. Zeneli, A. M. Hietala, C. G. Fossdal, P. Krokene, E. Christiansen, J. Gershenzon // In: Romeo JT (ed.) Chemical ecology and phytochemistry of forest ecosystems, Recent advances in phytochemistry. Amsterdam: Elsevier, 2005. Vol. 39. P. 1—28.

- Бабкин В. А. Биомасса лиственницы: от химического состава до инновационных продуктов. Новосибирск: СО РАН, 2011. 236 с.

- Племенков В. В., Тевс О. А. Медико-биологические свойства и перспективы терпеноидов (изопреноидов) // Химия растительного сырья. 2014. № 4. С. 5—20.

- Пономарева Е. И., Молохова Е. И., Холов А. К. Применение эфирных масел в фармации // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 37—45.

- Племенков В. В. Введение в химию природных соединений. Казань, 2001. 376 с.

- Ловкова М. Я. Биосинтез и метаболизм алкалоидов в растениях. М.: Наука, 1981. 169 с.

- Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. М.: Мир, 1986. 422 с.

- Максимов В. М.Популяционная структура Pinus sylvestris (Pinaceae) по составу монотерпенов в Среднерусской лесостепи: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.03.01. Воронеж, 2004. 48 с.

- Кузьмин С. Р. Хвоя и древесина у сосны обыкновенной с разной степенью устойчивости к грибным патогенам // Сохранение лесных генетических ресурсов: Материалы 6-й Междунар. конференции-совещания. Кокшетау: Мир печати, 2019. С. 131—132.

- Comparing the Variation of Needle and Wood Terpenoids in Scots Pine Provenances / A.-M. Manninen, S. Tarhanen, M. Vuorinen, P. Kainulainen // Journal of Chemical Ecology. 2002. Vol. 28. P. 211—228. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1013579222600.

- Васильев А. Е. Функциональная морфология секреторных клеток растений. Л., 1977. 208 с.

- Степень Р. А. Экологическая и ресурсная значимость летучих терпеноидов сосняков Средней Сибири // Химия растительного сырья. 1999. № 2. С. 125—129.

- Есякова О. А., Степень Р. А. Индикация загрязнения атмосферы Красноярска по морфометрическим и химическим показателям хвои ели сибирской // Химия растительного сырья. 2008. № 1. С. 143—148.

- Степень Р. А. Состав эфирного масла и летучих терпеноидов побегов Pinus silvestris L. в Средней Сибири // Растительные ресурсы. 1995. Вып. 4. С. 63—70.

- Петренко Е. С. Изменчивость числа смоляных каналов в хвое сосны обыкновенной // Лесоведение. 1967. № 6. С. 76—83.

- Лобанов В. В., Степень Р. А. Влияние биоценотических факторов на содержание и состав пихтового масла // Хвойные бореальные зоны. 2004. Вып. 2. С. 148—156.

- Полтавченко Ю. А., Рудаков Г. А. Эволюция биосинтеза монотерпеновых в семействе сосновых // Растительные ресурсы. 1973. Т. 9, вып. 4. С. 481—493.

- Крук Н. К., Носников В. В., Ребко С. В. Современное состояние, проблемы и перспективы воспроизводства лесов в Беларуси // Вщтворення лiсiв та люова мелюращя в Укршш: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену. Кшв: Кондор, 2019. С. 417—446.

- Правдин Л. Ф. Сосна обыкновенная: Изменчивость, внутривидовая систематика и селекция. М.: Наука, 1964. 192 с.

- Дерума В. Я. Основные принципы отбора и подготовки образцов древесной зелени для изучения её химического состава // Изучение химического состава древесной зелени. Методические основы. Рига: Зинатне, 1983. С. 22—26.

- ПлешковБ. П. Практикум по биохимии растений. М.: Агропромиздат, 1985. 255 с.

- Хроматография. Практическое приложение метода. Ч. 1: Пер. с англ. / Под ред. Э. Хефтман. М.: Мир, 1986. 336 с.

- Остакин А. И. Применение методов в ЭВМ. Планирование и обработка результатов эксперимента. Минск: Выш. шк., 1989. 218 с.

- Пен Р. З. Статистические методы моделирования и оптимизации процессов целлюлозно-бумажного производства. Красноярск: Красноярский гос. ун-т, 1982. 192 с.

- Колесников В. Л. Математические основы компьютерного моделирования химико-технологических систем: Учебное пособие для студентов вузов. Минск: БГТУ, 2003. 312 с.

- Пен Р. З., Менчер Э. М. Статистические методы в целлюлозно-бумажном производстве. М.: Лесная пром-сть, 1973. 120 с.

- Сезонная динамика терпеноидов эфирного масла Picea glauca в городских условиях / С. А. Ламоткин, Е. В. Гиль, Л. И. Романюк, Е. Д. Скаковский // Растительные ресурсы. 2019. Т. 55, № 2. С. 259—267.