Анализ состава каменной индустрии начальных этапов верхнего палеолита стоянки Ушбулак на основе экспериментального моделирования

Автор: Харевич В.М., Анойкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения процесса производства пластин в каменной индустрии слоев 6 и 7 верхнепалеолитической стоянки Ушбулак (Восточный Казахстан) на основе анализа продуктов отдельных этапов первичного расщепления. Согласно имеющимся датировкам (~ 45-36 тыс. л.н.) и индустриальному облику, археологический комплекс слоев 6, 7 относится к начальным этапам верхнего палеолита. Состав каменной индустрии позволил определить функциональное назначение стоянки как мастерской по производству пластин. В основу исследования был положен сравнительный анализ археологических и экспериментальных продуктов расщепления, полученных при моделировании технологии производства пластин в каменной индустрии слоев 6, 7. Применялись атрибутивный подход и методы непараметрической статистики (U-критерий Манна-Уитни и Хи-квадрат Пирсона). Анализ коллекции экспериментальных изделий позволил выявить сколы, маркирующие стадию оформления преформ нуклеусов из блоков сырья. Для этих сколов характерны крупные размеры, сохранение галечной или желвачной корки на дорсальной поверхности и зачастую отсутствие подготовленной ударной площадки. Сопоставление экспериментальной коллекции, отражающей полный цикл производства пластин, с археологической коллекцией демонстрирует значительные различия между ними. В то же время экспериментальная выборка, из которой были исключены сколы первичного оформления пренуклеусов, практически идентична коллекции отщепов из каменной индустрии слоев 6, 7 стоянки. Можно утверждать, что первичная подготовка пренуклеусов производилась за пределами вскрытого раскопами участка, видимо, непосредственно на выходах сырья, а подготовленные преформы приносились на территорию стоянки в уже готовом виде.

Восточный казахстан, начальный верхний палеолит, каменная индустрия, первичное расщепление, полный цикл расщепления, пренуклеус, методы непараметрической статистики

Короткий адрес: https://sciup.org/145145564

IDR: 145145564 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.261-268

Текст научной статьи Анализ состава каменной индустрии начальных этапов верхнего палеолита стоянки Ушбулак на основе экспериментального моделирования

Стоянка Ушбулак расположена в Восточном Казахстане на северо-востоке Шиликтинской долины. Памятник был открыт в результате разведочных работ российско-казахстанской экспедиции в 2016 г. [Шуньков и др., 2016]. По итогам раскопок 2016–2019 гг., проводившихся на нескольких участках, общая изученная площадь стоянки составила 40 м2. В ходе исследовательских работ на памятнике было выделено три культурно-хронологических комплекса, два из которых относятся к разным этапам верхнего палеолита. Средняя пачка культуросодержащих отложений (слои 2–5.1) была отнесена к финальному верхнему палеолиту, нижняя пачка (слои 6, 7) – к начальным этапам верхнего палеолита, и именно с ней связан массовый и выразительный археологический материал [Shunkov et al., 2017; Анойкин и др., 2017, 2018]. Для этих отложений мощностью ~ 1,5 м было получено две радиоуглеродные даты: 42 100–39 364 кал. л.н. (AA-111921) и 45 249–44 012 кал. л.н. (NSKА-01811), определяющие возраст средней и нижней части слоя 6 [Анойкин и др., 2017, с. 25].

Первичное расщепление в каменной индустрии слоев 6, 7 характеризуется производством пластин в рамках субпараллельного объемного бипродоль-ного расщепления. Большинство нуклеусов представлены двуплощадочными однофронтальными ядрищами встречного скалывания (2/3 от общего числа типологически выраженных нуклевидных форм). Одноплощадочные однофронтальные нуклеусы менее распространены и, видимо, представляют собой финальную стадию расщепления двуплощадочных форм. Торцовые нуклеусы единичны [Харевич и др., 2018, с. 7–8].

В орудийном наборе неформальные орудия (пластины и отщепы с ретушью) составляют около половины, при этом большая их часть имеет нерегулярную ретушь. Большинство типологически выраженных орудий составляют одинарные и двойные концевые скребки на пластинах. Много интенсивно ретушированных пластин, а также тронкированных и тронкированно-фасетированные изделий.

В значительном количестве есть выемчатые орудия с ретушированными анкошами. Резцы относительно редки, относятся к поперечным и угловым. 262

Стоит отметить и наличие в коллекции ретушированных острий на пластинах и проколок. Скребла единичны и невыразительны. В единственном экземпляре представлено долотовидное орудие.

Важным элементом орудийного набора является серия изделий-маркеров, характерных для индустрий начального верхнего палеолита южной Сибири и Северной Монголии: пластина с перехватом, изделия с вентральной подтеской дистального края, скошенное острие, пластинка с притупленным краем, остроконечники и скребки с черешком или подтеской основания, нуклеусы-резцы, листовидный бифас [Анойкин и др., 2017, с. 24–25, Аной-кин и др., 2018, с. 23; Шалагина и др., 2019].

В коллекции преобладают категории первичного расщепления и имеется относительно небольшая доля орудий. Это позволило предположить, что по функциональному назначению вскрытый участок представляет собой стоянку-мастерскую по производству пластин [Шуньков и др., 2016, с. 213].

При проведении полевых работ 2019 г. на стоянке Ушбулак была предпринята серия экспериментов по моделированию технологии производства пластин. Одной из целей экспериментального моделирования стала реконструкция различных вариантов подготовки преформ нуклеусов. В ходе экспериментов было опробовано три операционных цепочки подготовки пренуклеусов. Первая цепочка включала в себя оформление пренуклеусов на брусковидных отдельностях сырья. Вторая – на блоках с подготовкой одного инициального ребра. Третья цепочка включала активное использование приемов формообразования, под которым понимается придание желваку подпрямоугольной формы за счет создания нескольких, как правило двух-трех, ребер на латералях и плоскости будущего фронта. Судя по типологии остаточных форм нуклеусов и параметрам пластин, именно последняя цепочка наиболее активно использовалась в каменных индустриях слоев 6, 7 стоянки. Побочным продуктом подготовки преформ было большое число крупных первичных и вторичных сколов, практически отсутствующих в археологической коллекции.

В рамках данной работы был проведен анализ соотношения продуктов расщепления, получаемых на разных этапах производства пластин в ин- дустрии слоев 6, 7 стоянки Ушбулак, на основе сравнения археологической и экспериментальной коллекций.

Материалы и методы

Сырьевая база индустрий слоев 6, 7 однообразна, ок. 95 % изделий выполнено из местных высококачественных силицитов (по классификации В.Т. Фролова 1992 г.), очень редко использовались окремненные алевролиты и туфы [Shunkov et al., 2019, p. 440]. Обилие крупных нуклеусов и сколов без следов обработки прямо указывает на отсутствие дефицита качественного сырья. На части артефактов сохранилась желвачная либо галечная корка, что первоначально рассматривалось как свидетельство использования древними обитателями стоянки не скольких источников сырья – слабоо-катанного мелковалунника из руслового аллювия и блоков из скальных осыпей. Однако, как показали исследования сырья в русле р. Карагайлы, на одном и том же блоке горной породы могут встречаться участки как с желвачной, так и галечной поверхностью.

Сырьем для экспериментов послужили блоки силицитов найденные в русле р. Карагайлы и в осыпи в одном из ущелий, расположенных в 6 км к юго-востоку от стоянки. Для раскалывания отбирались разнообразные по форме блоки, размерами до 45 × 35 × 30 см. Именно разнообразие морфологии желваков диктовало необходимость интенсивной подготовки преформ ядрищ.

В рамках сравнительного анализа были изучены выборки экспериментальных и археологических продуктов расщепления. Экспериментальная коллекция составила 144 отщепа, представляющих собой побочные продукты производства пластин с трех нуклеусов. Их можно разделить на две группы. Первая, насчитывающая 68 экз., представлена сколами первичного оформления пренуклеусов. Это крупные отщепы, которыми производилось оформление ударных площадок, а также создание инициальных формообразующих ребер на лате-ралях и поверхностях скалывания. Вторая группа (76 экз.) включает сколы подправки ударных площадок, сколы оформления вторичных ребер, неудачные снятия с фронта и другие сколы, получаемые в ходе производства пластин с уже подготовленных преформ.

Для сопоставления экспериментальных изделий с материалами археологической коллекции слоев 6, 7 была сделана соответствующая выборка. Поскольку одним из важных критериев, характеризующих сколы первичного оформления нуклеусов, является размер, то для анализа привлечены толь- ко целые отщепы. Также за рамками исследования остались мелкие отщепы (менее 3 см), т.к. они не характерны для стадии подготовки преформ. Всего полученная выборка насчитывают 415 экз. из слоя 6 и 461 экз. из слоя 7.

При сопоставлении экспериментальных и археологических сколов использовался атрибутивный подход. Основное внимание уделялось признакам, свидетельствующим о наличии на стоянке полного цикла расщепления, включающего подготовку пренуклеусов. К таковым принято относить: высокую долю кортикальных снятий, присутствие в коллекции крупных первичных и вторичных сколов, наличие желваков со следами апробации, а также выбракованных преформ [Technology…, 1999, p. 26–27; Grace, 2012, p. 12–15; Uthmeier, 2006, p. 185–186]. Соответственно, как основные атрибуты были использованы следующие признаки: площадь дорсальной поверхности, покрытой желвачной либо галечной коркой; характер подготовки ударной площадки; линейные размеры сколов.

По такому признаку, как площадь дорсальной поверхности, покрытой галечной коркой, отщепы экспериментальной и археологической коллекций были разделены на шесть групп. В первую группу вошли сколы без желвачной корки (площадь кортикальной поверхности 0 %), далее – от 0 до 25 %, 26–50 %, 51–75 %, 76–99 % и 100 % (полностью покрытые коркой). По способу подготовки ударной площадки сколы были разделены на отщепы с естественными и подготовленными площадками. Фиксация линейных размеров производилась исходя из наиболее протяженной оси изделия, вне зависимости от того, совпадает ли она с направлением снятия скола.

При сопоставлении значений этих параметров использовались методы статистического анализа – U-критерий Манна–Уитни и Хи квадрат Пирсона [Полякова, Шаброва, 2015, с. 89–95; Mann, Whitney, 1947].

Сравнительный анализ экспериментальной и археологической коллекции

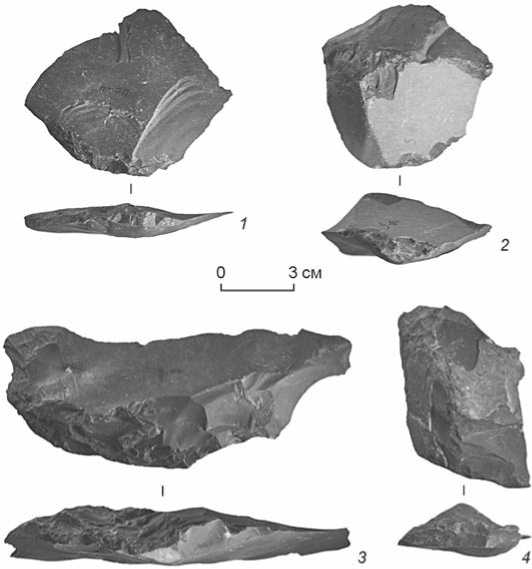

Отщепы экспериментальной коллекции разделяются на две категории. К первой относятся сколы первичного оформления, служившие для подготовки пренуклеусов, а именно оформления двух противолежащих ударных площадок и инициальных ребер, которые создавались путем снятия крупных отщепов поперек длинной оси нуклеуса. Такие сколы обладают рядом особенностей (рис. 1). В основном это первичные и вторичные отщепы. Среди сколов первичного оформления доля сня-

Рис. 1. Экспериментальная коллекция. Сколы первичного оформления нуклеусов.

тий, дорсальная поверхность которых полностью или частично покрыта естественной коркой, составляет 86,8 %. При этом также велик процент неподготовленных ударных площадок (до 44 %). Дистальные окончания подобных сколов перьевид-ные или петлевидные, профиль преимущественно прямой. Еще одной особенностью выступают, как правило, крупные размеры снятий, достигающие 135 × 91 × 38 мм.

Ко второй категории отнесены остальные отщепы, представляющие собой побочные снятия, получаемые в ходе скалывания пластин. Это различные сколы подправок, в т.ч. ударных площадок; сколы оформления вторичных латеральных ребер, необходимых для исправления ошибок расщепления и коррекции выпуклости фронта скалывания в плане и профиле; неудачные снятия с фронта. Морфология этих отщепов более разнообразна, чем у сколов первичного оформления. Доля снятий, сохраняющих желвачную корку на дорсальной поверхности, существенно ниже и со ставляет 30 %. Преобладающий тип ударных площадок – гладкие (46 %). Естественные площадки малочисленны – 7,9 %. Среди дистальных окончаний преобладают перьевидные и петлевидные, представленные примерно в равных долях. Профиль сколов преимущественно прямой.

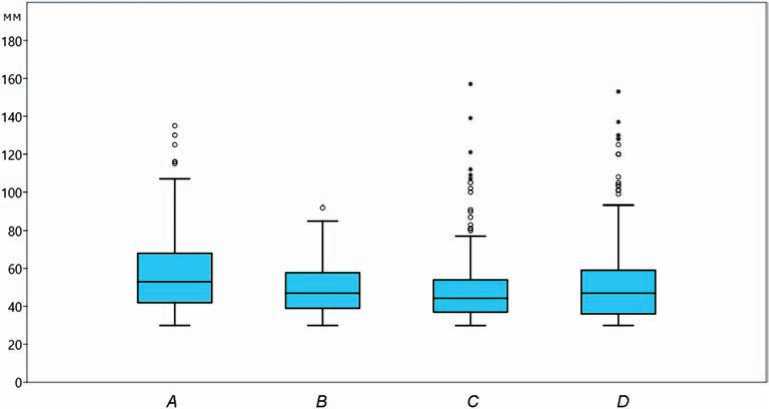

На рис. 2 представлены ящичные диа- граммы распределения размеров длинных осей отщепов в археологической и экспериментальной коллекциях. Как видно из диаграммы, отщепы экспериментальной коллекции (А) в целом крупнее, чем в слоях 6, 7 (C и D). Для сравнения данных выборок был применен статистический тест – U-критерий Манна–Уитни. Сопоставление отщепов по размерам длинных осей показывает, что разница между данными выборками существенна (при сравнении экспериментальной коллекции с материалами слоя 6 р = 1,205 × 10-7, слоя 7 – р = 5,689 × 10-5). Следовательно, отщепы из выборки, отражающей полный цикл получения

Рис. 2. Средние размеры протяженных осей отщепов археологической и экспериментальной коллекций.

А – все экспериментальные отщепы; В – экспериментальные отщепы без сколов первичного оформления нуклеусов; С – отщепы из слоя 6 стоянки Ушбулак; D – отщепы из слоя 7 стоянки Ушбулак.

пластин, действительно в среднем крупнее, чем из археологической коллекции.

Графа В отражает выборку экспериментальных отщепов, в которую не вошли сколы первичного оформления нуклеусов (рис. 2). Распределение значений длинных осей сколов в данной выборке суще ственно ближе к материалам слоев 6, 7. Значения U-критерия Манна–Уитни при сравнении экспериментальной выборки B с материалами слоев 6, 7 ( C и D ) указывают на то, что разницы по длинам сколов между данными выборками нет (при сравнении экспериментальной выборки с материалами слоя 6 р = 0,13471, слоя 7 – р = 0,65238). Таким образом, метрические параметры сравниваемых выборок указывают на отсутствие в археологической коллекции сколов первичного оформления нуклеусов.

Вместе с тем не вполне правомерно опираться только на размеры сколов, т.к. есть вероятность того, что при экспериментальном расщеплении брались более крупные желваки, с которых закономерно получались более крупные сколы оформления.

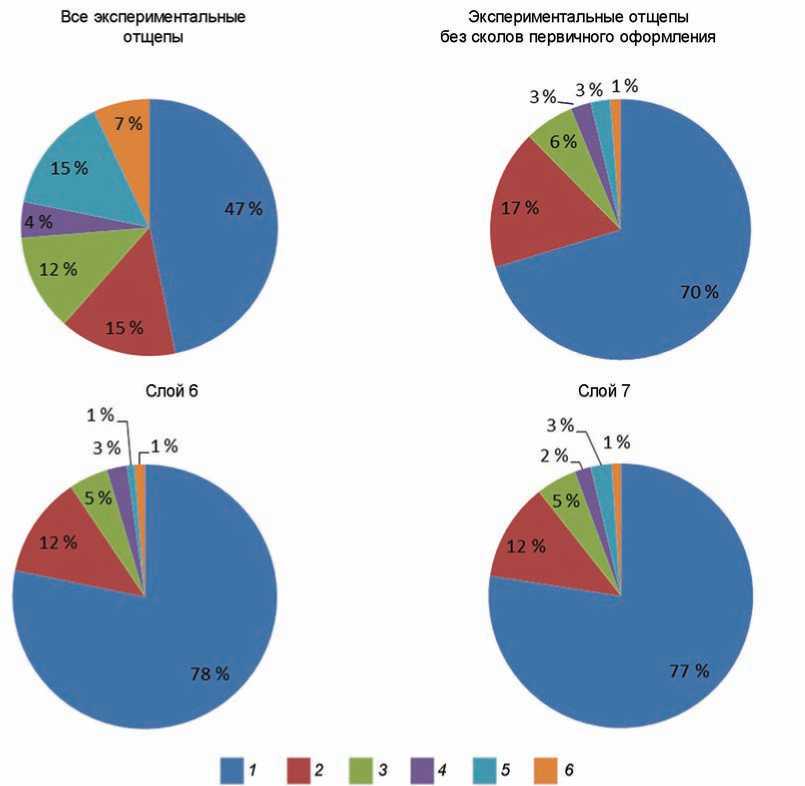

На рис. 3 представлено распределение в коллекциях отщепов с естественной коркой. В полной экспериментальной коллекции доля снятий без корки составляет 47 %, в то время как в слоях 6 и 7 их 78 и 77 % соответственно. В экспериментальной выборке без сколов первичного оформления соотношение существенно меняется, и доля снятий без корки увеличивается до 70 %. При сопоставлении такой выборки с материалами археологических коллекцией по Хи-квадрату Пирсона были получены значения р > 0,05 (при сравнении экспериментальной выборки с материалами слоя 6 р = 0,12014, слоя 7 – р = 0,16707), что указывает на отсутствие различий по составу между экспериментальной выборкой (без сколов первичного оформления) и археологической коллекцией. При этом доля отщепов, частично или полностью сохраняющих желвачную поверхность в экспериментальной коллекции, отра-

Рис. 3. Сколы с желвачной или галечной коркой на дорсальной поверхности в археологической и экспериментальной коллекциях.

Группы сколов с площадью желвачной корки: 1 – 0 %; 2 – 0–25 %; 3 – 26–50 %; 4 – 51–75 %; 5 – 76–99 %; 6 – 100 %.

■ естественные ударные площадки

■ подготовленные ударные площадки

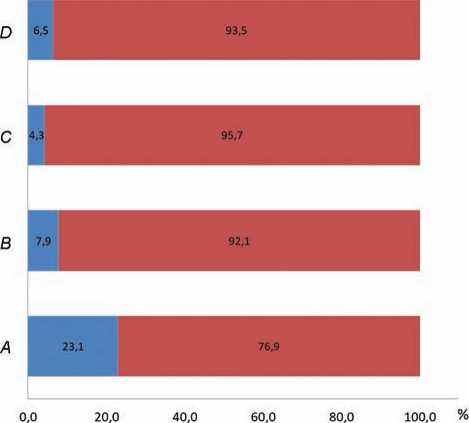

Рис. 4. Сколы с подготовленными и естественными ударными площадками в археологической и экспериментальной коллекциях.

А – все экспериментальные отщепы; В – экспериментальные отще-пы без сколов первичного оформления нуклеусов; С – отщепы из слоя 6 стоянки Ушбулак; D – отщепы из слоя 7 стоянки Ушбулак.

жающей полный цикл подготовки и расщепления нуклеусов, значительно больше, чем в археологической (при сравнении по этим показателям экспериментальной коллекции с материалами слоя 6 р = 2,8134 × 10-13, слоя 7 – р = 6,0696 × 10-13).

В ажным признаком, свидетельствующим об оформлении нуклеусов на стоянке, является доля вспомогательных сколов с естественными ударными площадками. В полной экспериментальной коллекции доля таких снятий составляет 23 %, в археологической коллекции – 4,3 % (слой 6) и 6,5 % (слой 7) (рис. 4). В экспериментальной выборке доля сколов с естественными площадками уменьшается до 7,9 %. Ее сравнение с материалами археологической коллекции слоев 6 и 7 по Хи-квадрату дает значение р > 0,05 (при сравнении экспериментальной выборки с материалами слоя 6 р = 0,186, слоя 7 – р = 0,65414), т.е. разница между ними отсутствует.

Дискуссия и выводы

Сравнение результатов экспериментов с материалами культурных слоев 6, 7 стоянки Ушбулак, показывает, что экспериментальная коллекция от-щепов, отражающая весь цикл получения сколов-заготовок, существенно отличается от состава от-щепов в археологической коллекции. Основными признаками, по которым выявляются отличия, 266

являются размеры заготовок, доля сколов с естественными ударными площадками и число отщепов с сохранившейся на дорсальной поверхности естественной коркой. В то же время экспериментальная выборка, не содержащая сколы первичного оформления, т.е. не отражающая стадию подготовки пренуклеусов, по указанным параметрам идентична материалам из слоев 6, 7 Ушбулака.

Сопоставление измерений длинной оси отще-пов экспериментальной выборки без сколов подготовки пренуклеусов с археологической коллекцией по U-критерию Манна–Уитни указывает на их сходство. Сравнение долей сколов с желвачной коркой и естественными ударными площадками по Хи-квадрату Пирсона также свидетельствует об идентичности неполной экспериментальной выборки и коллекции отщепов из археологических слоев. Следовательно, в археологических материалах отсутствуют снятия, относящиеся к этапу оформления пренуклеусов. Подготовка преформ, по всей видимости, производилась за пределами вскрытого раскопами участка или они приносились на стоянку уже в готовом виде.

Наиболее вероятно, что подготовка пренуклеусов происходила непосредственно на выходах сырья. Такой подход имеет ряд существенных преимуществ и является более рациональным. Прежде всего происходит снижение объема и веса транспортируемых изделий. Как показал эксперимент, при подготовке преформы размер изначального блока уменьшается примерно на треть. Кроме того, при предварительной подготовке убираются все потенциально «проблемные» участки – зоны трещин и включений. Таким образом, отсутствие статистически выраженных свидетельств подготовки пренуклеусов на изученном участке стоянки представляется закономерным.

Вопрос о конкретном расположении выходов сырья, используемых обитателями стоянки, пока еще не решен. Обнаруженные к настоящему времени источники удалены от памятника на 6–8 км. Скорее всего, выходы силицитов во время функционирования стоянки располагались в непосредственной близости, а сейчас они либо разрушены, либо скрыты чехлом рыхлых отложений. На раскопанной площади найдено лишь несколько выбракованных преформ и блоков со сколами апробации. Всех их отличает наличие дефектов сырья и небольшие размеры, не соответствующие размерности основной массы пластин. Сходные по параметрам отдельности сырья были найдены при вскрытии слоя 8, представляющего собой коллювиальный шлейф, на котором залегают культуросодержащие отложения слоя 7.

Подводя итог, можно реконструировать следующую стратегию утилизации каменного сырья в индустриях слоев 6, 7 стоянки Ушбулак. Подготовка пренуклеусов производилась за пределами изученной площади памятника, скорее всего, непосредственно на выходах сырья, местонахождение которых в настоящий момент точно не установлено. Далее готовые преформы приносились на стоянку, где осуществлялось серийное производство пластин и связанные с ним подправка и/ или переоформление нуклеусов. При этом небольшие блоки сырья могли подбираться непосредственно на памятнике или в ближайших окрестностях, однако доля такого материала в системе первичного расщепления незначительна. Обитатели стоянки предпочитали ему крупные отдельности более качественного сырья, пусть и из отдаленных источников.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00198 «Формирование культуры начального этапа верхнего палеолита восточной части Центральной Азии и Южной Сибири: полицентризм или перенос культурных традиций вдоль северного пути распространения Homo sapiens в Азии».

Список литературы Анализ состава каменной индустрии начальных этапов верхнего палеолита стоянки Ушбулак на основе экспериментального моделирования

- Анойкин А.А., Таймагамбетов Ж.К., Павленок Г.Д., Шалагина А.В., Бочарова Е.Н., Марковский Г.И., Гладышев С.А., Ульянов В.А., Чеха А.М., Козликин М.Б., Искаков Г.Т., Васильев С.К., Шуньков М.В. Исследование индустрий начального верхнего палеолита на стоянке Ушбулак (Восточный Казахстан) в 2018 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – C. 18–24.

- Анойкин А.А., Таймагамбетов Ж.К., Ульянов В.А., Харевич В.М., Шалагина А.В., Павленок Г.Д., Марковский Г.И., Гладышев С.А., Чеха А.М., Искаков Г.Т., Васильев С.К. Исследование индустрий начальных этапов верхнего палеолита на стоянке Ушбулак-1 (Восточный Казахстан) в 2017 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – C. 19–25.

- Полякова В.В., Шаброва Н.В. Основы теории статистики: [учеб. пособие]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 148 с.

- Харевич В.М., Анойкин А.А., Шалагина А.В., Павленок Г.Д., Таймагамбетов Ж.К. Первичное расщепление в индустрии начальных этапов верхнего палеолита на стоянке Ушбулак (Восточный Казахстан) // Изв. Иркут. гос. ун-та. – 2018. – Т. 23. – С. 3–23.

- Шалагина А.В., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Кулик Н.А. Листовидные бифасы в комплексах начального верхнего палеолита Южной Сибири и севера Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 2 (26). – С. 47–60.

- Шуньков М.В., Таймагамбетов Ж.К., Анойкин А.А., Павленок К.К., Харевич В.М., Козликин М.Б., Павленок Г.Д. Новая многослойная верхнепалеолитическая стоянка Ушбулак-1 в Восточном Казахстане // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 208–213.

- Grace R. Chaîne Opératoire. – [s. l.]: Ikarus book, 2012. – 180 p. – URL: http://www.rogergrace.webmate.me/ikarusbooks/styled-3/chain.html (дата обращения: 29.09.2019).

- Mann H.B., Whitney D.R. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other // Annals of Mathematical Statistics. – 1947. – N 18. – P. 50–60.

- Shunkov M.V., Anoikin A.A., Pavlenok G.D., Kharevich V.M., Shalagina A.V., Zotkina L.V., Taimagambetov Z.K. Nouveau site Paléolithique supérieur ancient au nord de l’Asie Centrale // L’anthropologie. – 2019. – Vol. 123. – P. 438–451.

- Shunkov M., Anoikin A., Taimagambetov Z., Pavlenok K., Kharevich V., Kozlikin M., Pavlenok G. Ushbulak-1 site: new Initial Upper Paleolithic evidence from Central Asia // Antiquity. – December, 2017. – Vol. 91, iss. 360: Project Gallery. – P. 1–7.

- Technology and Terminology of Knapped Stone / M.-L. Inizan, M. Reduron-Ballinger, H. Roche, J. Tixier. – Nanterre: C.R.E.P., 1999. – 191 p.

- Uthmeier Th. Kabazi II, Unit II, Level 8C: Transformation of raw material at a Middle Paleolithic kill and butchering site in Crimea, Ukraine // Kabazi II: 70 kyr after the last Interglacial. – Simferopol: Shlyakh, 2006. – P. 169–195.