Анализ состояния среднеширотной внешней ионосферы по данным измерений на Иркутском радаре НР

Автор: Шпынев Б.Г., Жеребцов Г.А., Тащилин А.В., Хабитуев Д.С., Щербаков А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 16, 2010 года.

Бесплатный доступ

Для исследования характеристик внешней ионосферы по данным, полученным методом некогерентного рассеяния (НР), использован подход, учитывающий отклонение состояния плазмы от диффузионного равновесия вследствие ее движения вдоль геомагнитного поля. Данный подход основан на том, что эффективная шкала высот распределения электронной концентрации во внешней ионосфере, получаемая из НР-данных, определяется не только плазменной шкалой высот, но также зависит от диффузионного потока плазмы и составляющей скорости нейтрального ветра вдоль геомагнитных силовых линий.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103418

IDR: 142103418 | УДК: 550.510.535

Текст научной статьи Анализ состояния среднеширотной внешней ионосферы по данным измерений на Иркутском радаре НР

Необходимость решения актуальных задач современной геофизики и практической космонавтики требует наличия данных о составе и динамике ионосферы выше максимума F2-слоя, т. е. во внешней ионосфере. В результате многолетних экспериментальных и теоретических исследований, выполненных с целью получения таких данных, в настоящее время имеется значительный объем фрагментарных сведений о поведении характеристик внешней ионосферы в довольно широком диапазоне гелиогеофи-зических условий. До запуска спутников, оборудованных плазменными зондами, бортовыми ионосферными станциями, и до создания радаров некогерентного рассеяния (НР) экспериментальная информация о параметрах внешней ионосферы была недоступна. Первые результаты измерений параметров внешней ионосферы по данным искусственных спутников Земли (ИСЗ) относятся к 1958 г. [Альперт и др., 1958]. Более подробные данные о структуре и динамике внешней ионосферы были получены в 1962–1969 гг. с помощью ионозонда на спутнике «Алуэт-1», что позволило непосредственно обнаружить и исследовать такие крупномасштабные структуры, как главный ионосферный провал, авроральные гребни ионизации, а также свойства экваториальной аномалии выше F2-слоя [Джексон, Уоррен, 1969]. Последующие запуски спутников серий «Алуэт», «Эксплорер», «ОГО» и «ИСИС» стали основой обширных программ исследования внешней ионосферы с участием США, Канады, а позже и стран Западной Европы, Австралии, Китая и Индии. Успешные запуски советских ионозондов на ИСЗ «Интеркосмос-19» и «Космос-1809» внесли существенный вклад в развитие исследований внешней ионосферы.

Значительный прогресс в исследовании внешней ионосферы был связан с развитием мировой сети радаров некогерентного рассеяния (НР) [Эванс, 1969], с помощью которых стало возможным наблюдение вре- менных вариаций ионного состава, температур и потоков плазмы в области высот 100–1000 км. Данные, полученные методом некогерентного рассеяния, использовались также для расчета производных параметров верхней атмосферы, таких как скорость диффузии ионов, скорость термосферного ветра, напряженность поперечного электрического поля в ионосфере, температура нейтральной атмосферы и др.

В последнее десятилетие данные о внешней ионосфере востребованы в прикладных целях в связи с развитием глобальных моделей околоземной среды, позволяющих описывать и прогнозировать состояние «космической погоды». Данные о составе и динамике ионосферы, полученные более чем за 30летнюю историю измерений на радарах НР, подверглись новому анализу с целью выявления глобальных долговременных вариаций характеристик ионосферы выше главного максимума ионизации в [Lei et al., 2004, 2005; Liu et al., 2004, 2007а; Luan et al., 2004, 2006а]. Большинство этих работ основано на представлении вертикального профиля электронной концентрации в виде простого слоя Чепмена [Ришбет, Гарриот, 1975; Rishbeth, 1998]:

n e ( z ) = n m exp { f (1 - z - exp( - z )) } , z = ( h — h m ) / H p , где индекс m относится к величинам, взятым на высоте максимума F2-слоя.

При этом чаще всего предполагается, что плазма находится в состоянии диффузионного равновесия, которое характеризуется одним параметром – шкалой высот электронно-ионного газа H p . Однако при таком подходе не учитываются динамические процессы переноса плазмы по высоте, что не позволяет получить правильное соответствие данных наблюдений НР физическим законам формирования и динамики ионосферы. Это приводит к необходимости описания вертикального профиля электронной концентрации набором параметров, которые связаны с приводящими к отклонению от диффузионного равновесия процессами [Luan et al., 2006а; Liu et al., 2007b].

В настоящей работе для анализа данных, полученных методом некогерентного рассеяния для внешней ионосферы средних широт, используется подход, в котором явно учитывается перенос ионосферной плазмы вдоль геомагнитного поля. На основе такого подхода исследована возможность использования данных НР для исследования динамики ионов и вариаций меридионального нейтрального ветра. Данный подход реализован и опробован на данных Иркутского радара некогерентного рассеяния, полученных в период 1998–2009 гг. при различных уровнях солнечной и геомагнитной активности.

где m +=16 m p – масса иона кислорода, m p – масса

протона; P ei = n e kTei - парциальные давления элек-

тронов и ионов; v m – частота столкновения ионов с нейтралами; U,, g„ = - g 0 sin I - проекции скорости нейтрального ветра и ускорения силы тяжести на силовую линию, g 0 ≈980 cм·с–2; k – постоянная Больцмана.

Полагая, что в переносе плазмы нейтральным ветром участвует только меридиональная компонента нейтрального ветра, т. е. Ull = U cos I, поток плазмы вдоль силовой линии можно представить в виде

Ф = /1 У =

11 n e V ll

Метод анализа данных

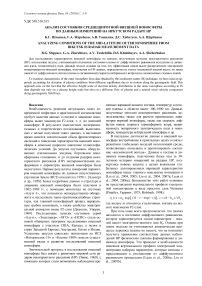

При анализе данных, полученных методом некогерентного рассеяния для внешней ионосферы, обычно рассматривается [Kutiev et al., 1980; Buon-santo et al., 1997] интервал высот h m ≤ h ≤ h t (рис. 1), нижняя граница которого h m соответствует максимуму слоя F2, а верхней границей h t является уровень, вблизи которого выполняется условие [O+]=[H+].

В этой области уравнение непрерывности для электронно-ионного газа можно записать в виде [Ришбет, Гарриот, 1975; Брюнелли, Намгаладзе, 1988]:

^ nt" + 1 ^( An 6 V"^ = q - в n = ' (1) О t A О S

Здесь n e – концентрация электронов; S – расстояние вдоль силовой линии, равное S =( h – h m )/sin I , где I – магнитное наклонение; A ( S ) – сечение силовой трубки, которое для выбранного интервала высот можно считать постоянным; q – скорость фотоионизации; в = Y 1 [ O 2 ] + Y 2 [ N 2 ] — скорость потерь ионов атомарного кислорода в ионно-молекулярных реакциях зарядового обмена с O2 и N2; V || – скорость движения плазмы вдоль силовой линии геомагнитного поля B .

Уравнение движения плазмы вдоль B на высотах внешней ионосферы имеет вид [Ришбет, Гарри-от, 1975; Брюнелли, Намгаладзе, 1988]:

= n e U cos I - sin ID

d ne f 1 d T p I

+p + d h ( Tp d h H p

где D = kT p /( m+ v in) - коэффициент амбиполярной диффузии; H p = kT p[( m+ g H) - шкала высот электронно-ионного газа; T p = T e + T i – плазменная температура. Если ввести обозначения

H

= -1- +^- in T , H p d h p ’

1 V,- U cos I l DsinI

1 11

-----=--+ _, H eff H l

то уравнение (3) примет вид

d n n e- + e- = 0 или dh Heff

d in n e d h

Согласно измерениям, высотный профиль n e ( h ) во внешней ионосфере с достаточной точностью аппроксимируется выражением

in n e = ah + b ,

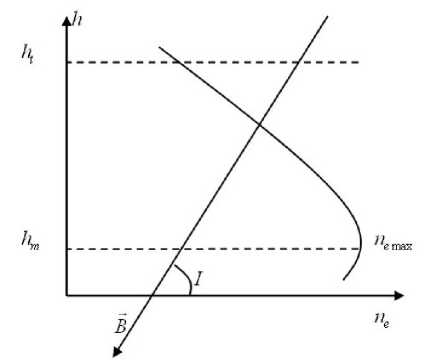

в котором коэффициенты a и b легко вычисляются по линейной регрессии логарифмированного профиля n e . Пример такой аппроксимации представлен на рис. 2. Следовательно, полагая H eff =const, можно записать:

0 = "Л( P e + P ) + n e m+ g ll + n e m + V in ( U ll - V ll ) ’ (2)

Рис . 1. Иллюстрация основных обозначений .

a =

^^^^^^s

H

eff

^^^^^^^^^^^^^S ^^^^^^* ^^^^^f

H l ,

Ь = in( n m ) + hm^-

H eff

(9а)

(9б)

В работах [Luan et al., 2006b; Liu et al., 2007b] эффективная шкала высот H eff, измеряемая по данным, полученным методом НР, имеет обозначение VSH (Vertical Scale Height). Из (9а), (9б) следует, что измеряемая по форме профиля n e эффективная шкала высот не может быть однозначно связана с плазменной температурой T p . В цитируемых работах эту неоднозначность компенсируют введением формфактора f , т. е. переменного коэффициента в показателе экспоненты чепменовской функции. Но из (4)– (6) видно, что пропорциональность H eff и H p практически редко выполняется, так как H eff явно зависит

Рис . 2. Пример аппроксимации логарифмированного профиля ne ( h ) уравнением (8) путем линейной регрессии профиля выше максимума ионизации .

от градиента T p, поэтому попытки описать измеренный профиль n e только с помощью плазменной шкалы высот H p часто оказываются несостоятельными.

Связь эффективной шкалы высот (4)–(6) со скоростью продольного движения плазмы дает возможность по-новому интерпретировать экспериментальные данные, полученные методом некогерентного рассеяния, и улучшить представление профиля n e во внешней ионосфере, используемое, например, в модели IRI [Bilitza, 2001].

1 m + 8» d

Величина — =--1--In T , которую можно

H kTp dh p назвать диффузионной шкалой высот (так как она определяет высотный профиль ne при диффузионном равновесии), может быть независимо оценена по НР-данным с использованием температурных измерений, и, следовательно, формулы (4), (5), (8)– (9a), (9б) дают возможность получения информации о величине V|| - U cos I, соответствующей продольной скорости диффузии ионосферной плазмы. Если в эксперименте измеряется также полная продольная скорость плазмы V|| , то из (5) можно однозначно определить меридиональную компоненту скорости нейтрального ветра U. Таким образом, набор параметров ионосферной плазмы ne, Te, Ti, V׀׀, обычно измеряемых методом НР на средних широтах, позволяет одновременно рассчитать параметры высотного распределения ne во внешней ионосфере и определить профиль меридионального нейтрального ветра. Единственная неизвестная величина, которая должна быть дополнительно получена для этих расчетов, – это частота соударений ионов и нейтралов vin, для которой может быть принято следующее выражение [Кринберг, Тащилин, 1984]:

v i„ = v (O + , O) =

= 6.5 - 10 - 11 ^ ( 1 - 0.15lg( T n ) + 0.006 lg 2 ( T n ) ) [O].

Значения температуры T n и концентрации [O] атомарного кислорода, входящие в (10), можно оценивать с помощью эмпирической модели нейтральной атмосферы NRLMSISE [Picone et al., 2002].

Полученная зависимость H eff от плазменной шкалы высот, плазменной температуры и скорости движения плазмы вдоль магнитного поля позволяет существенно улучшить аналитическое представление n e при моделировании. Запись эффективной шкалы высот в виде

1 _ 1 d V - U cos I

----=--1--In T +--

H ef H p d h p D sin I

дает четкое представление о влиянии разных факторов на равновесное распределение n e( h ). Третье слагаемое в правой части (11) отражает влияние на форму профиля n e ( h ) во внешней ионосфере динамических факторов, определяющих отклонение распределения n e от диффузионного равновесия. Однако и чистое диффузионное равновесие нельзя рассматривать в отрыве от фактического градиента плазменной температуры на высотах ионосферы. Физический механизм, который формирует и поддерживает неравновесность распределения n e , проявляется в процессе обмена тепловой плазмой между ионосферой и вышележащей плазмосферой [Кринберг, Тащилин, 1984]. Интенсивность и временная зависимость ионосферно-плазмосферного взаимодействия связаны с внешними факторами, которые, в конечном итоге, определяются состоянием солнечной и геомагнитной активностей [Крин-берг, Тащилин, 1984; Брюнелли, Намгаладзе, 1988].

В экспериментах, проводимых методом НР, измерения профиля n e и температур электронов и ионов обычно производятся с более высокой точностью, чем измерения скорости V || . По этой причине расчеты параметров нейтральной атмосферы с использованием экспериментальных данных V || , особенно на больших высотах, недостаточно точны. Чтобы улучшить ситуацию, в некоторых случаях (например, ночью или на высотах более 400 км, когда поток является однонаправленным) можно использовать условие постоянства потока Ф „ = n e V || вдоль силовой трубки. Тогда продольная скорость плазмы должна экспоненциально увеличиваться с ростом высоты, т. е.

- h - h o

Фн = const = n e ( h 0)e H =" v ;| ,

,h - h или ^ = V ( h 0)exp(---—).

H eff

Здесь h 0 – высота, начиная с которой n e удовлетворяет уравнению (7). В этом случае при оценке скорости дрейфа V || по экспериментальным данным целесообразно определять величину V ( h 0 ) путем регрессии логарифмированного профиля V || по всему набору высот внешней ионосферы, что значительно повышает точность расчета.

Полученные выражения задают форму профиля n e во внешней ионосфере как функцию параметров n e( h ), T p, V || ( h 0 ) и скорости меридионального нейтрального ветра. На средних широтах, где конфигурация магнитного поля является постоянной и слабо изменяется во времени, измерения, проводимые методом НР, позволяют однозначно определить указанные величины и исследовать их динамику.

Эксперимент

Приведенный выше подход к описанию параметров внешней ионосферы был реализован при анализе данных Иркутского радара НР [Жеребцов и др., 2002]. Технические особенности радара позволяют проводить абсолютные измерения профиля n e( h ) на основе эффекта Фарадея [Shpynev, 2004], не требующие внешней калибровки с помощью ионозонда. Высотный интервал измерений составляет 180–800 км, причем верхняя граница измерений зависит от абсолютных значений n e( h ) и уменьшается при низких значениях электронной плотности. В регулярных экспериментах спектральным методом [Shpynev, 2004; Шпынев, Воронов, 2010] определялись также температуры электронов, ионов и продольная скорость дрейфа в диапазоне высот 270–650 км. В рассматриваемых экспериментах зондирование проводилось, как правило, вдоль геомагнитного поля, которое на широте Иркутска наклонено на 18° к экватору от вертикали. Такая геометрия эксперимента является оптимальной в рассматриваемом подходе. Каждый эксперимент на радаре проводился, как правило, непрерывно в течение нескольких суток, в рамках программы ISR World Days; типичное временное разрешение данных составляет 5–10 мин.

Анализ данных

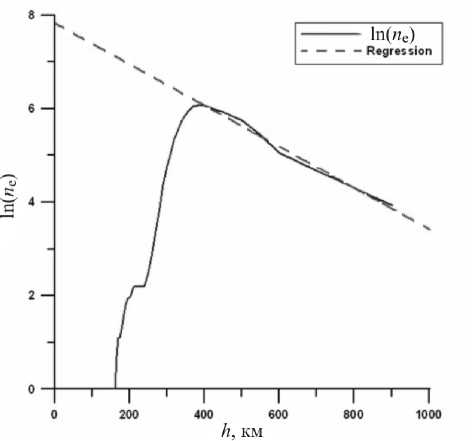

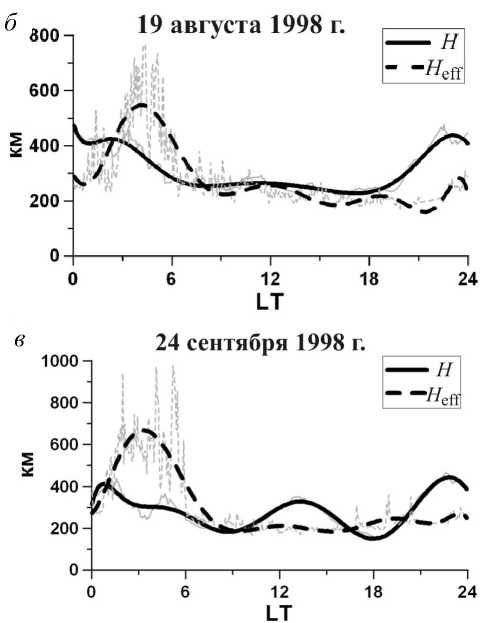

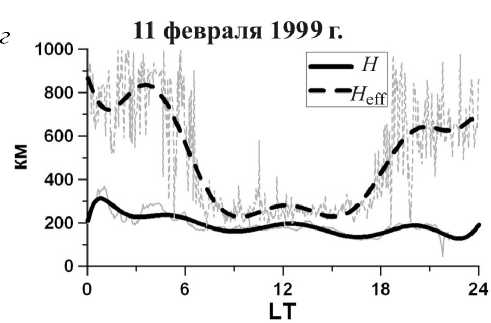

Для тестовых расчетов в работе использованы данные ионосферных измерений на Иркутском радаре НР в 1998 и 1999 гг. На рис. 3 приведены расчеты эффективной H eff и диффузионной H шкал высот для отдельных дней в разные сезоны года.

Из приведенных данных видно, что H eff и H в целом имеют схожую динамику, однако их различия в разное время суток могут быть существенными. Так, 24.09.1998 г. в дневные часы H испытывает значительные вариации, хотя H eff остается практически постоянной. Постоянство H eff в дневные часы является характерным признаком всех рассмотренных данных.

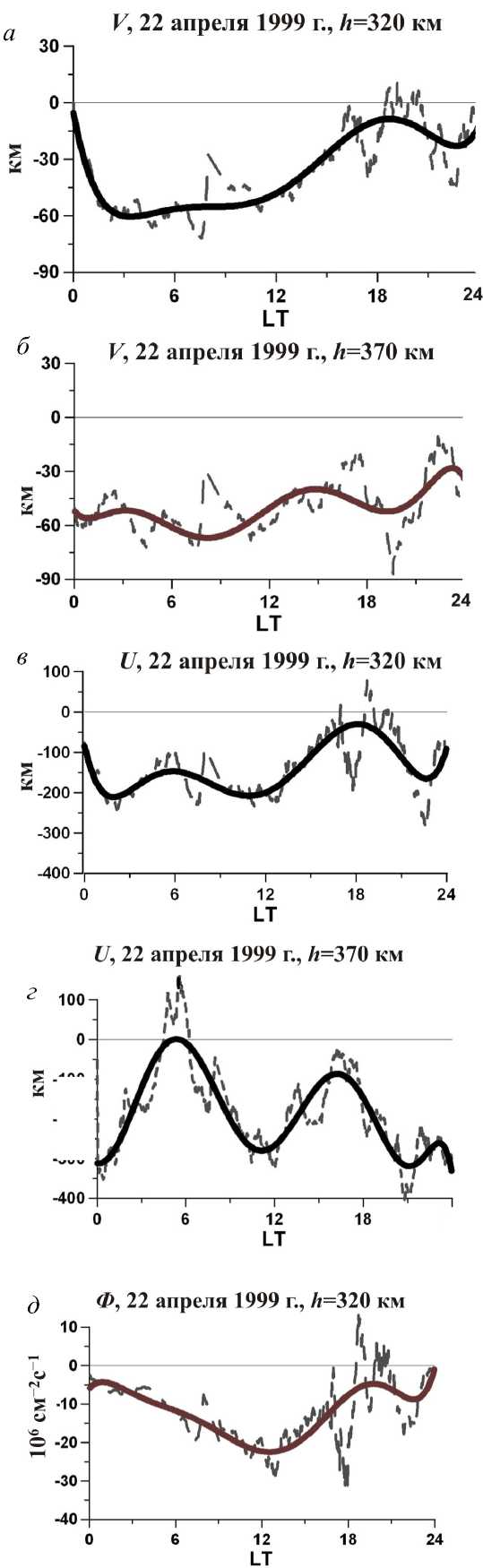

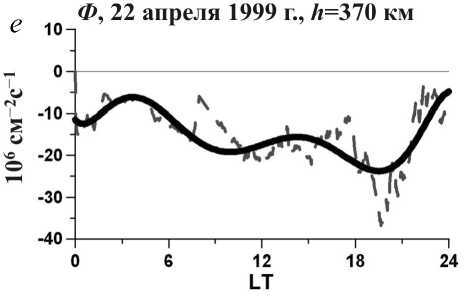

На рис. 4 приведены кривые рассчитанного суточного хода скорости вертикального дрейфа Vh = V || sin I (4, а , б ), меридиональной компоненты ветра U с положительным направлением к экватору (4, в , г ) и диффузионного потока Ф || (4, д , е ) для двух высот: вблизи высоты максимума F2-слоя (320 км) и выше максимума (370 км).

Из сравнения графиков видно, что диффузионный поток на интервале высот 50 км в течение всего времени направлен вниз, что соответствует теории образования F2 области ионосферы [Ришбет, Гар-риот, 1975; Брюнелли, Намгаладзе, 1988]. При этом

Рис . 3. Диффузионная и эффективная шкалы высот по данным Иркутского радара НР . Тонкие линии – результаты расчетов , жирные линии – аппроксимация полиномом .

величина потока зависит от высоты, так как на высотах максимума F2-слоя и ниже существенное влияние оказывают процессы ионообразования и потери ионов в результате химических реакций, и, следовательно, не выполняется условие постоянства потока. Различия вариаций скорости меридионального

-300-

Рис . 4. Скорости дрейфа плазмы ( а , б ), меридиональ ный ветер ( в , г ) и диффузионный поток плазмы ( д , е ) по данным Иркутского радара НР . Штрихом показаны рас четные значения , сплошной кривой – полиномиальное сглаживание .

ветра на этих высотах могут быть вызваны недостаточной точностью определения скорости плазмы на больших высотах по данным измерений на Иркутском радаре НР. Вопрос о точности проводимых оценок требует отдельного рассмотрения на основе анализа всего массива экспериментальных данных НР и сравнения полученных результатов с другими экспериментальными данными и моделями. В рамках данной работы мы ограничились только проверкой работоспособности предложенного метода и демонстрацией непротиворечивости результатов получаемых с его помощью по данным Иркутского радара НР сведений об изменчивости параметров среднеширотной F-области ионосферы.

-100-

-200-

Заключение

Для исследования характеристик внешней ионосферы по экспериментальным данным, полученным методом некогерентного рассеяния, разработан новый подход, учитывающий отклонение состояния плазмы от диффузионного равновесия вследствие ее движения вдоль геомагнитного поля. Показано, что эффективная шкала высот, определяемая по экспериментальным данным НР, зависит не только от плазменной шкалы высот, но также от градиента температуры и от потока плазмы вдоль геомагнитного поля, вызванного нейтральным ветром и ионо-сферно-плазмосферным взаимодействием. Разработанная методика анализа НР-данных измерений параметров плазмы на высотах внешней ионосферы может быть использована для исследования физических процессов, контролирующих распределение тепловой плазмы в системе ионосфера–плазмосфера при различных условиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 08-05-00618-а.