Анализ современного состояния мирового энергетического рынка

Автор: Калинина А.Р., Сухарева Е.В.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 8, 2025 года.

Бесплатный доступ

Современный мировой энергетический рынок переживает масштабные трансформации под воздействием геополитических вызовов, климатической повестки, цифровизации и формирования новых финансовоэнергетических инструментов. В статье проводится комплексный анализ современных тенденций в энергетике, включая изменение структуры спроса и предложения, рост инвестиций в возобновляемые источники энергии, влияние санкционной политики, цифровую трансформацию отрасли и усиление роли ESGстратегий. Особое внимание уделяется процессам международной координации, таким как формирование стратегических альянсов, развитие наднациональных энергетических платформ и участие стран в инициативах БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Также рассматриваются перспективы токенизации поставок сырья и влияние мезоуровневых структур в мировой энергетике. На основе анализа предложены сценарии трансформации отрасли и сделаны выводы о ключевых факторах устойчивости глобального энергетического рынка.

Мировая экономика, энергетический рынок, международные отношения, энергетическая безопасность, цифровизация энергетики, возобновляемая энергия, геополитика, энергопереход, экспорт энергоресурсов, энергоэффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/149148912

IDR: 149148912 | УДК: 339.97 | DOI: 10.24158/pep.2025.8.17

Текст научной статьи Анализ современного состояния мирового энергетического рынка

1,2Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия ,

,

1,2National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, Russia , ,

Особую актуальность исследование приобретает в контексте нестабильности мирового энергетического рынка в 2021–2023 гг., связанной с дисбалансом в глобальных цепочках поставок, санкционными ограничениями в отношении России – одного из крупнейших экспортеров энергоресурсов, а также резкими колебаниями цен на нефть, природный газ и уголь. Эти процессы продемонстрировали высокую чувствительность мировой энергетики к внешнеполитическим и логистическим факторам, а также обозначили необходимость адаптации энергетических стратегий в сторону устойчивости и гибкости.

Кроме того, актуальность исследования усиливается необходимостью понимания баланса между ускоренным внедрением новых технологий, глобальными обязательствами в рамках Парижского соглашения и обеспечением надежного доступа к энергии для всех слоев населения. В этом контексте данное исследование представляет интерес как для стран с высоким уровнем технологической зрелости, так и для развивающихся экономик.

Объектом изучения выступает глобальный энергетический рынок как система международных экономических и политических взаимодействий.

Предметом – экономические, политические и цифровые факторы, определяющие развитие мировой энергетики в постпандемийную и постуглеродную эпоху.

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации и комплексном рассмотрении факторов, влияющих на трансформацию мирового энергетического рынка в условиях современной геополитической и экономической нестабильности. Работа дополняет существующие теоретические подходы к анализу глобальной энергетической системы с учетом цифровизации, роста нестабильности поставок и изменения моделей потребления энергии.

Практическая значимость исследования проявляется в возможности применения полученных выводов и предложенных сценариев развития при формировании стратегий государств и компаний в энергетическом секторе. Результаты могут быть использованы в рамках разработки национальных энергетических стратегий, программ повышения энергоэффективности, а также в международных переговорах, связанных с энергетической безопасностью, устойчивостью поставок и инвестициями в новые технологии.

Результаты и обсуждение . Современный энергетический рынок мира демонстрирует устойчивую тенденцию к трансформации, обусловленную целым рядом факторов: ростом интереса к безуглеродным источникам энергии, международными климатическими обязательствами, технологическим развитием и внедрением ESG-стратегий в практику управления и инвестиций. Эти процессы неразрывно связаны с необходимостью перехода к устойчивой модели потребления и производства энергии, а также с изменением стратегий крупнейших государств и транснациональных корпораций.

Наблюдается значительное смещение в структуре мирового энергопотребления. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2023 г. доля возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе впервые превысила 30 %, тогда как в 2019 г. она составляла около 26 %. Особенно стремительно развивается солнечная генерация: только в 2022 г. было введено более 190 ГВт новых солнечных мощностей, что стало рекордом за всю историю наблюдений1. Однако, несмотря на позитивную динамику, ископаемое топливо продолжает играть ключевую роль, особенно в развивающихся странах – например, Индия и Юго-Восточная Азия все еще активно используют уголь в качестве основного источника энергии.

Региональные различия в энергетической политике и структуре производства также становятся все более выраженными. Европейский союз реализует масштабную стратегию REPowerEU, направленную на отказ от импорта углеводородов, прежде всего из России, и ускоренное развитие возобновляемых источников, в том числе водородных технологий2. В Китае наблюдается двоякая динамика: с одной стороны, страна занимает лидирующие позиции по вводу солнечной и ветровой генерации (более 80 ГВт новых мощностей только в 2023 г.), с другой – продолжает строительство новых угольных электростанций для поддержания стабильного энергоснабжения в условиях растущего промышленного спроса3. США с 2022 г. последовательно внедряют положения Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), предоставляющего масштабные субсидии на развитие чистой энергетики, аккумуляторов и водородной инфраструктуры4.

Наряду с технологическим сдвигом в энергетике, все большее значение приобретают ESG-подходы. Экологическая, социальная и управленческая ответственность становится определяющим фактором для доступа к инвестиционным ресурсам. Более 90 % энергетических компаний с глобальной капитализацией публикуют нефинансовую отчетность в рамках ESG-стратегий. Финансовые институции все чаще исключают углеродоемкие проекты из своих портфелей. Кроме того, компании с высоким ESG-рейтингом получают кредитное финансирование на условиях, более благоприятных по сравнению с конкурентами. Это усиливает давление на традиционные бизнес-мо-дели в энергетике и стимулирует переход к цифровым и экологически устойчивым решениям.

Глобальные энергетические тренды задаются не только технологическими инновациями и региональной политикой, но и изменением этических и управленческих ориентиров в отрасли. ESG становится неотъемлемой частью конкурентоспособности энергетических компаний, а рынок – все более чувствительным к экологическим и социальным рискам.

Современный этап развития мировой энергетики сопровождается глубокой экономической перестройкой. С одной стороны, рынки сталкиваются с высокой ценовой волатильностью, вызванной геополитическими и логистическими потрясениями. С другой – наблюдается масштабное перераспределение инвестиционных потоков в пользу возобновляемых источников энергии и технологий устойчивого развития.

Дополнительно рассмотрение трансформации энергетического сектора необходимо проводить в контексте достижения Целей устойчивого развития ООН (ЦУР)1. В частности, ЦУР № 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» направлена на обеспечение всеобщего доступа к дешевой, надежной, устойчивой и современной энергии2, что особенно актуально для стран Глобального Юга. Согласно отчетам Международного энергетического агентства и UN Energy, по состоянию на 2023 г., более 675 млн человек в мире все еще не имели доступа к электроэнергии3. Реализация ЦУР также затрагивает цель № 134, направленную на борьбу с изменением климата, и требует от стран интеграции климатических рисков в национальные энергетические стратегии. Прогресс в достижении этих целей требует координации усилий на уровне национальных правительств, частного сектора и международных организаций, а цифровые технологии играют ключевую роль в мониторинге, верификации и отчетности по достижению этих задач.

В совокупности эти процессы формируют новую экономическую архитектуру энергетического сектора, оказывающую прямое влияние на глобальную макроэкономическую динамику.

После пандемии 2020 г., которая вызвала обвальное снижение спроса и падение цен на энергоносители, энергетические рынки начали стремительное восстановление. Уже в 2022 г. цена на нефть марки Brent превысила 100 долл. за баррель, что стало максимальным значением с 2014 г. Одновременно на европейском газовом рынке наблюдались беспрецедентные скачки цен: летом 2022 г. стоимость тысячи кубометров превысила 3 000 евро, тогда как в 2019 г. средняя цена была менее 200 евро. Причинами такого положения дел стали санкции против России, сбои в поставках, рост спроса на фоне восстановления экономики и климатические факторы. Несмотря на частичную стабилизацию в 2023–2024 гг., энергетическая инфляция продолжает оказывать давление на экономику, особенно в странах с высокой долей импорта.

На этом фоне происходит существенное перераспределение инвестиционных потоков. По данным Международного энергетического агентства, в 2023 г. мировые инвестиции в чистую энергетику (включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ), водородные технологии, энергоэффективность и инфраструктуру хранения) впервые превысили 1,7 трлн долларов, обогнав вложения в традиционную энергетику, составившие около 1 трлн долларов5.

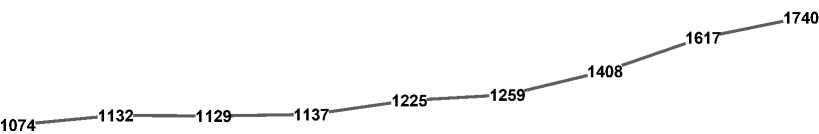

Динамика глобальных инвестиций в возобновляемую энергетику демонстрирует устойчивую тенденцию к росту на фоне усиления изменений климата, технологического прогресса и повышения инвестиционной привлекательности зеленых проектов. Ниже представлены данные за 2019–2023 гг., отражающие масштабные сдвиги в распределении капитала на глобальном энергетическом рынке (рис. 1).

2015 2016

2017 2018 2019 2020 2021

2022 2023

Рисунок 1 – Общие инвестиции стран в развитие ВИЭ, 2015–2023 гг. (млрд $) 1

Figure 1 – Global Investments in Renewable Energy, 2015–2023 (billion USD)

Диаграмма ниже демонстрирует объемы вложений ведущих государств в ВИЭ в 2023 г. и отражает степень их вовлеченности в глобальный энергетический переход (рис. 2).

Россия 0,4

Бразилия □7

Индия19

США123

ЕС154

Китай184

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180200

Рисунок 2 – Инвестиции стран в развитие ВИЭ в 2023 г. (млрд $)

Figure 2 – National Renewable Energy Investments in 2023 (billion USD)

Сравнительный анализ данных позволяет выделить ключевые различия между странами в области энергетического сектора.

Китай является абсолютным лидером по инвестициям в возобновляемые источники энергии в 2023 г. Это подтверждает стратегический приоритет «зелёной» энергетики в структуре долгосрочного экономического роста страны, а также значительные масштабы государственной поддержки и технологической базы.

Европейский союз занимает второе место, что отражает высокий уровень политической вовлеченности и реализацию программы REPowerEU.

США вложили 123 млрд долларов, что демонстрирует активную реализацию положений закона IRA. Эти меры поддерживают как развитие ВИЭ, так и локализацию цепочек поставок.

Индия инвестировала 19 млрд долларов, что, хотя и значительно ниже вложений мировых лидеров, все же отражает ускоряющееся развитие сектора ВИЭ в условиях растущего спроса на электроэнергию и международных обязательств по снижению выбросов.

Бразилия – 7 млрд долларов инвестиций – делает ставку на гидроэнергетику и солнечные установки в условиях богатых природных ресурсов. Однако объемы остаются ограниченными по сравнению с более крупными экономиками.

Россия продемонстрировала в 2023 г. относительно скромный уровень инвестиций в возобновляемую энергетику – около 0,4 млрд долларов. Это связано не столько с отсутствием интереса к зеленому переходу, сколько с объективными структурными и географическими факторами. Особенности климата и территории – значительные расстояния, низкие температуры, наличие стабильных источников ископаемого топлива – формируют особую модель энергоснабжения, где приоритет отдается надежности, стабильности поставок и минимизации капиталоемких рисков. Кроме того, страна традиционно обладает мощным экспортным потенциалом в области нефти, газа и угля, что определяет направленность долгосрочной энергетической стратегии. Тем не менее, Россия активно развивает отдельные направления – в частности, малую гидроэнергетику, ветроэнергетику в регионах с благоприятными условиями и пилотные проекты по водородной энергетике.

Проведенный анализ показывает, что экономическая трансформация энергетического рынка становится все более асимметричной: страны с активной государственной политикой и доступом к капиталу стремительно наращивают инвестиции в устойчивую энергетику, формируя долгосрочные конкурентные преимущества. При этом сохраняется существенное неравенство: в то время как Китай, ЕС и США суммарно вложили более 450 млрд долларов в развитие ВИЭ в 2023 г., развивающиеся страны и экспортоориентированные экономики (Индия, Бразилия, Россия) демонстрируют отставание в абсолютных объемах инвестиций.

Эти различия обуславливают не только будущую структуру глобального энергобаланса, но и перспективы экономического роста, технологического развития и устойчивости к внешним шокам. Важнейшим фактором становится способность интегрировать энергетическую политику с финансовыми и климатическими целями, особенно в условиях растущей конкуренции и давления со стороны международных инвесторов.

Современная система международных энергетических отношений формируется под воздействием сразу нескольких крупных факторов: геополитической напряженности, трансформации глобальных рынков энергоресурсов, климатической повестки и переосмысления концепции безопасности. В результате энергетика все чаще рассматривается не только как отрасль экономики, но и как инструмент внешнеполитического влияния и фактор глобального баланса сил.

Одним из определяющих событий последних лет стало перераспределение энергетических потоков в связи с санкционным противостоянием между странами Запада и Россией (Косов, 2022; Крупнов, Моттаева, 2025; Попов, 2023). Европейский союз, ранее получавший до 40 % природного газа из России, был вынужден в кратчайшие сроки переориентировать поставки, увеличив импорт сжиженного природного газа из США, Катара и Нигерии. Это сопровождалось значительным ростом цен и повышением инфраструктурных издержек. В свою очередь, Россия сместила акцент на азиатские рынки, усилив сотрудничество с Китаем, Индией, Турцией и странами Юго-Восточной Азии. Доля Китая в российском экспорте нефти и газа значительно выросла, а строительство новых трубопроводов, таких как «Сила Сибири», стало элементом стратегического поворота на Восток.

Энергетическая политика США также приобрела выраженное геополитическое измерение. Став крупнейшим производителем нефти и газа в мире, страна активно использует энергетическую дипломатию для усиления своего влияния на международной арене. Экспорт СПГ рассматривается как средство поддержки союзников и снижения зависимости Европы от российских углеводородов. Одновременно с этим США продвигают глобальную климатическую повестку, связывая международное финансирование и инвестиции с выполнением экологических обязательств.

Китай, в свою очередь, строит энергетическую политику на основе принципа устойчивой диверсификации. Страна инвестирует в добычу сырья и инфраструктуру в Азии, Африке и Латинской Америке в рамках инициативы «Один пояс – один путь», формируя систему энергетических партнерств, устойчивых к санкциям и внешнему давлению. При этом Китай активно продвигает внутреннюю декарбонизацию, развивая ВИЭ и электромобили, что также укрепляет его технологическое влияние в мире1.

Показателен и опыт Индии, где энергетическая политика ориентирована на быстрое масштабирование доступа к дешевой энергии при сохранении стратегической автономии. С 2021 г. страна реализует программу «One Sun, One World, One Grid», направленную на создание трансграничных линий электропередачи и цифровых платформ для торговли зелёной энергией. Индийское правительство также акцентирует внимание на национальной локализации производства солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов, что снижает внешнюю зависимость и стимулирует экспортный потенциал.

Особого внимания заслуживает формирование энергетических альянсов и коалиций на мезоуровне, включая транснациональные корпорации, региональные ассоциации и отраслевые консорциумы. Эти альянсы, действующие в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС, координируют стратегические инициативы в области генерации, логистики и цифровых платформ (Дзюба, Семиколе-нов, 2023). Они способствуют согласованию технических стандартов, обмену технологиями, коллективному реагированию на энергетические кризисы и формированию альтернативной архитектуры управления энергетическими потоками вне традиционных западных платформ. Постковид-ный период активизировал создание таких структур как ответ на необходимость устойчивого восстановления и укрепления технологического суверенитета.

В БРИКС доминирующими игроками выступают Китай, Россия, Индия и Бразилия, каждая из которых обладает мощным энергетическим потенциалом: от угля и нефти до ВИЭ (Biswanath et al., 2024; Vikas et al., 2023). В декларации по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге (2023) активно обсуждается развитие единого энергетического пространства с элементами суверенной цифровой инфраструктуры1.

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), объединяющая Китай, Россию, Индию, Казахстан, Иран и другие страны Евразии, в 2025 г. официально проводит Год устойчивого развития, что подчеркивает растущую роль экологической и энергетической повестки в рамках регионального сотрудничества. В рамках этого тематического года акцент сделан на продвижении проектов в сферах устойчивой энергетики, энергоэффективности и низкоуглеродной трансформации. Страны – участницы ШОС рассматривают устойчивую энергетику как ключевой фактор обеспечения долгосрочной экономической стабильности, продовольственной и водной безопасности, а также смягчения климатических рисков. В декларациях последних лет отмечается необходимость углубления кооперации в сфере зелёных технологий, в том числе за счет научных обменов, совместных инвестиций и гармонизации стандартов2.

ЕАЭС – это объединение стран с высоким уровнем экспортной ориентированности на ископаемые ресурсы (Россия, Казахстан) и энергодефицитных стран (Армения, Кыргызстан). Основные направления: гармонизация нормативно-правовой базы, совместные проекты в области цифровой энергетики (в частности, создание единой системы энергетической маркировки и мониторинга выбросов), а также проработка механизмов перехода к низкоуглеродной модели с учетом различий в структуре генерации.

Каждая организация продвигает свою энергетическую специфику. В совокупности это формирует многополярную архитектуру энергетического перехода, где нет единого центра, но есть формирующиеся региональные кластеры.

Таким образом, международные отношения в энергетике становятся все более многослойными и комплексными. С одной стороны, усиливается конкуренция за ресурсы, маршруты и технологии. С другой – формируются новые формы сотрудничества на основе взаимных интересов, устойчивости и долгосрочной политической стабильности. Энергетическая дипломатия становится неотъемлемой частью глобальной политики, а доступ к энергии – стратегическим ресурсом XXI в.

Параллельно с этим энергетический переход сопровождается нарастанием геополитической напряженности. Санкционная политика, торговые пошлины и технологические ограничения все чаще используются как инструменты влияния на цепочки поставок в энергетике. Примером служат ограничения на экспорт оборудования, тарифы на солнечные панели из Китая, а также меры против стран с высокой долей выбросов. В этих условиях усиливается роль региональных энергетических блоков и стратегий энергетического суверенитета (Сухарева, 2025).

Кроме того, реформирование правил Всемирной торговой организации оказывает все большее влияние на энергетику. Современная климатическая повестка требует включения «зеленых» стандартов в торговую систему (Ануфриев и др., 2023). Такие меры, как трансграничная углеродная корректировка (CBAM), инициируемая ЕС, вызывают обеспокоенность среди стран-экспортеров углеродоемкой продукции и могут усиливать глобальную торговую фрагментацию.

Согласно исследованиям ООН, уже к 2030 г. нехватка пресной воды может затронуть до 40 % населения планеты. На этом фоне энергетическая безопасность все чаще переплетается с продовольственной и водной безопасностью, поскольку энергетика лежит в основе сельского хозяйства, логистики и распределения ресурсов1.

При этом одной из ключевых тенденций развития мировой энергетики стала цифровая трансформация. Ее роль выходит за рамки технологической модернизации – цифровизация меняет саму логику производства, распределения, потребления и управления энергией. В условиях текущего развития мировой энергетики цифровые технологии становятся неотъемлемым элементом стратегического планирования (Сухарева, Рукина, 2024; Хитрых, 2021).

Наиболее активно цифровизация внедряется в следующих направлениях (табл. 1).

Таблица 1 – Цифровые технологии, применяемые в энергетике

Table 1 – Digital Solutions Used in the Energy Industry

|

№ |

Технология |

Функции и преимущества |

|

1 |

Интеллектуальные сети (Smart Grids) |

Интеграция распределенных источников, управление нагрузкой, снижение аварийности, устойчивость сети |

|

2 |

Интернет вещей (IoT) и сенсоры |

Сбор и анализ данных в режиме реального времени, прогнозирование потребления, энергомониторинг |

|

3 |

Искусственный интеллект и машинное обучение |

Оптимизация генерации, прогнозирование цен и спроса, предиктивное обслуживание, выявление аномалий |

|

4 |

Цифровые двойники |

Моделирование объектов и систем, снижение рисков проектирования, повышение надежности эксплуатации |

|

5 |

Блокчейн |

Прозрачность сделок, распределенная торговля энергией, снижение транзакционных затрат, защита данных |

|

6 |

Платформенные экосистемы |

Цифровые биржи и облачные решения для мониторинга, диспетчеризации и анализа в реальном времени |

Экономический эффект цифровизации проявляется в повышении энергоэффективности, сокращении потерь в сетях, снижении затрат на обслуживание оборудования, ускорении восстановления после аварий и улучшении прогноза спроса. Кроме того, цифровые инструменты играют ключевую роль в декарбонизации, позволяя точно рассчитывать и верифицировать объемы выбросов, интегрировать распределенную генерацию и управлять гибкими мощностями.

Цифровизация энергетики способствует не только модернизации инфраструктуры, но и формирует новый технологический уклад, где цифровые решения тесно интегрируются с финансовыми механизмами. В ряде стран уже развиваются цифровые энергетические биржи, где торговля электроэнергией осуществляется в реальном времени с использованием блокчейна. Формируются экосистемы, в которых токенизируются объемы энергии, особенно в сегменте распределенной генерации. Платформы P2P-торговли электричеством, применяемые в Германии, Южной Корее и Австралии, позволяют гражданам не только продавать излишки энергии, но и участвовать в гибких механизмах регулирования. Это закладывает основу для гибридной модели энергофинансовых рынков, где энергетика становится частью цифровой экономики.

Заключение . Проведенный анализ современного состояния мирового энергетического рынка показывает, что отрасль переживает масштабную трансформацию под влиянием целого ряда факторов: экономических, политических, климатических и технологических.

С экономической точки зрения, наблюдается явное перераспределение инвестиционных потоков в пользу устойчивой энергетики, прежде всего в страны с активной государственной поддержкой и системной климатической политикой. При этом энергетическая инфляция, ценовые риски и неравномерность доступа к ресурсам усиливают глобальное энергетическое неравенство, особенно в развивающихся странах.

Международные отношения становятся все более определяющим фактором в энергетике. Энергоресурсы используются как инструмент влияния и взаимозависимости, формируются новые маршруты поставок и альянсы, происходит технологическая и финансовая переориентация в сторону Азии. Концепция энергетической безопасности постепенно переходит от фокуса на поставки к комплексному подходу.

Цифровизация энергетического сектора – один из ключевых инструментов перехода к новой модели. Цифровые технологии обеспечивают гибкость, эффективность и прозрачность энергосистем, снижая затраты, повышая управляемость и интегрируя новые источники энергии. Тем самым они становятся связующим звеном между экономической эффективностью, технологической модернизацией и климатической устойчивостью.

Таким образом, будущее энергетики определяется не столько объемами добычи ресурсов, сколько способностью государств адаптироваться к новым условиям: инвестировать в устойчивые и цифровые решения, выстраивать надежные международные партнерства и интегрировать принципы ESG в долгосрочную политику. Глобальный энергетический рынок уже вышел за пределы традиционных рамок – он стал пространством пересечения экономики, технологий, международных отношений и экологии.