Анализ современного состояния правосознания российского общества

Автор: Красильникова Юлия Вячеславовна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 7, 2010 года.

Бесплатный доступ

В данной статье проведен анализ современного состояния правового сознания российского общества. Выделены криминогенные тенденции как результат влияния общего уровня правосознания российских граждан на социально-политическую ситуацию в обществе. Представлены результаты исследования общественного мнения представителей различных социальных групп о том, является ли Россия полностью правовым государством или таковым не является.

Правовая культура, криминогенные тенденции, формирование правосознания граждан, массовое сознание

Короткий адрес: https://sciup.org/170165419

IDR: 170165419

Текст научной статьи Анализ современного состояния правосознания российского общества

С остояние правовой культуры российского общества характеризуется сохранением исторически обусловленных негативных оценок в отношении права и дополняется проблемой деструктивных механизмов в ее современном развитии, результатом действия которых является изменение преступности. Многим гражданам сегодня свойственны противоречивые оценки самых разных правовых институтов, отношений и норм. Б-ольшинство россиян уверено, что жить в Р-оссии, не нарушая законов, невозможно, и вместе с тем имеются позитивные тенденции изменения установок на соблюдение правовых норм. Усложнение условий современной жизни и увеличение криминальных угроз приводит к осознанию необходимости и ценности права как основной регулятивной системы общества. Идеалом многих граждан становится правовое, социально-ориентированное государство, в котором соблюдается закон, права человека, социальная справедливость, а человек защищен от преступного произвола. В ситуациях возникновения криминальных угроз население готово действовать правовым путем, но несовершенство правового поля и кодифицированного права часто приводит людей к поиску неправовых средств разрешения социальных конфликтов. Связь правовой культуры и преступности многогранна и носит характер диалектического взаимодействия, в котором существует встречная зависимость.

А-нализ состояния правосознания российских граждан и его влияния на социально-политическую ситуацию в обществе позволяет определить следующие криминогенные тенденции:

КРАСИЛЬНИКОВА Юлия

– кризис общей культуры Р-оссии (составной частью которой является правовая культура), широко распространенный правовой нигилизм и другие негативные особенности правового менталитета, транслируемые в поколениях;

– слабо контролируемое повсеместное распространение культурных ценностей преступного мира, вызывающее криминологический дискомфорт, проникновение криминальной субкультуры в ткань правовой культуры и, как следствие, углубление деформации правосознания значительной части населения;

– недостатки правовой культуры представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, подрывающие их авторитет у населения, стимулирующие поиски неправовых спосо- бов разрешения конфликтных ситуаций, подталкивающие людей обращаться к услугам криминального мира и тем самым втягивающие его в орбиту «легальной» жизни;

– духовное обнищание большой массы людей, снижение действенности моральных регуляторов, нравственных ценностей, влияющих на формирование правовых установок в процессе социализации личности, а в дальнейшем – на выбор ими альтернативного правомерному способа поведения;

– наличие существенных криминологически важных недоработок в системе правового информирования населения, правового образования и криминологического воспитания как способов распространения и развития правовой культуры, способствующих криминализации общественных отношений;

– разрушение системы предупреждения преступности и традиционных форм социального контроля, отсутствие конкретной правовой идеологии в области правоохранительной деятельности, четкого разграничения полномочий общественных и государственных институтов в сфере предупреждения преступности.

Характеристики правовой культуры общества, преломляясь в сознании индивида, формируют значимые с криминологической точки зрения дефекты нравственно-психологических свойств личности, которые служат одним из ведущих стимулов совершения преступлений. На общесоциальном уровне дефекты правовой культуры обусловливают феномен привыкания к преступности и признание допустимости криминальных способов разрешения социальных противоречий. Право и законодательство выступают как продукт правовой культуры общества, а норма права – ее материальное воплощение. Правовая культура, формируя цели, принципы, основные направления и приоритеты криминологической политики, влияет на качество принимаемых уголовно-правовых норм, устанавливающих круг уголовно наказуемых деяний (криминализация – декриминализация), нормативных актов, определяющих перечень, полномочия и компетенцию правоохранительных органов в сфере предупредительной деятельности, что напрямую сказывается на эффективности предупреждения преступности.

Современное общество отличает высокая степень криминализации социальных отношений, в этих условиях правовое сознание не формируется и не развивается, поэтому не оказывает полноценного влияния на позитивные изменения социальнополитической обстановки в российском обществе. Люди привыкли к преступности и не доверяют правоохранительным органам, коррупция во всех сферах общественной жизни подрывает веру в закон и возможность защитить себя правовыми способами. Низкое качество правовых знаний и недостаток правового воспитания в лучшем случае компенсируются моральными принципами, но и они сегодня не отличаются устойчивостью. В этой ситуации население часто исходит из образцов поведения правовых учреждений и их представителей.

Информация о противозаконных действиях должностных лиц быстро распространяется, переходит в СМИ и становится частью массовой культуры, негативно влияя на правовые настроения в обществе. Осознание неэффективности правоохранительной системы и неизбежности обращения к ней создают неблагоприятный климат для законности, которой россияне зачастую отводят второстепенное место. Жизнь общества имеет незначительное отношение к праву, люди живут по своим правилам, не предъявляя высоких требований к соблюдению законодательства. То, что в соответствии с нормой права определяется как нарушение уголовного закона, не обязательно получает такую же оценку общества; значительная часть граждан оставляет за собой право не соблюдать правовые предписания.

Особенности правовой культуры общества позволяют либо противостоять криминалу, либо способствовать его развитию. Б-езуспешно строить действенную систему предупреждения преступности, когда правосознание граждан и элиты оперирует псевдоправовыми категориями. Стабилизация социально-политической обстановки зависит от того, какое место занимает право в системе ценностных ориентаций граждан, и во многом определяется устойчивостью правовых, нравственных ценностей общества.

Формирование правосознания граждан – основная идеологическая функция современного правового государства, общественно-экономические отношения

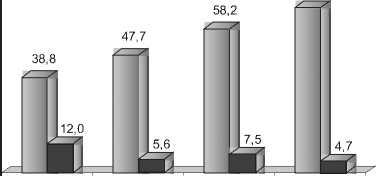

Р-ис. 1 Мнение представителей различных социальных групп о том, является ли Р-оссия полностью правовым государством или таковым не является, %*1

в котором основаны на свободном товарно-денежном обмене. В российском государстве кодифицированное право является основным регулятором взаимоотношений граждан с государственной властью, с государственными и гражданскими институтами, граждан между собой. Поэтому целью формирования правосознания граждан является необходимость дать им прочную мотивационную основу гражданского поведения.

В массовом сознании должно утвердиться понимание того, что конвенция общественных отношений, гарантирующих как стабильность государства, так и экономический прогресс и рост благосостояния граждан, в современной цивилизации может базироваться только на праве. Е-сли такого убеждения нет, то среди российских граждан могут зародиться правовой нигилизм и девиантное поведение, вносящие элемент дестабилизации в общественные отношения. А- тот факт, что Р-оссийская Федерация все еще находится в стадии процесса трансформации распределительных общественно-экономических отношений в подлинно рыноч- ные, наличие эклектики директивного и демократического в функционировании политических и гражданских институтов, незавершенность правотворчества в соответствии с быстро меняющимися принципами и формами общественных отношений, отставание в реформировании правовых институтов способствуют тому, что в массовом сознании граждан образ Р-оссии как однозначно правового государства отсутствует.

Характер и уровень правосознания российских граждан, а также его особенности хорошо прослеживаются в результатах различных социологических исследований. Так, например, среди российской молодежи в возрасте от 13 до 30 лет меньше тех, кто считает Р-оссию правовым (25%) или неправовым (12%) государством, большинство – «полуправовым» (52%), а есть и такие, кто не способен оценить жизнь государства с позиции права (11%). В последнем случае речь не идет о правовом ни-

Таблица 1

|

Как надо относиться к закону |

Федеральные округа |

||||||

|

s a Я |

3 6 a co U |

3 i 2 |

1 a В |

V |

a s s U |

Q О s |

|

|

Всегда и во всем соблюдать букву закона, даже если закон уже устарел или не вполне соответствует сегодняшним реалиям |

20,0 |

24,6 |

20,5 |

26,1 |

28,1 |

23,7 |

34,7 |

|

Законы надо соблюдать, но только если это делают и сами представители органов власти |

53,9 |

54,2 |

52,9 |

52,2 |

33,8 |

46,6 |

40,0 |

|

Не так важно, соответствуют ли поступки людей закону или нет, – главное, чтобы эти поступки были справедливыми |

16,4 |

15,1 |

15,2 |

11,1 |

25,2 |

19,0 |

13,3 |

|

Закон можно соблюдать лишь тогда, когда он не мешает реализовать мои личные интересы |

5,6 |

3,4 |

5,7 |

5,0 |

2,9 |

4,7 |

1,3 |

|

Затруднились ответить |

4,1 |

2,8 |

5,7 |

5,6 |

10,0 |

6,0 |

10,7 |

Мнение молодежи в различных федеральных округах РФ о том, как надо относиться к закону, %

гилизме, а, скорее, о правовой неграмотности (см. рис. 1)1.

Р-аз большинство считает, что Р-оссия пока «не совсем правовое» государство или таковым не является (в совокупности это 64%), то естественно предположить, что у этой части молодежи имеются ожидания в отношении дальнейшего становления Р-оссии как правового государства.

Сообразно эклектическому состоянию правосознания нынешней российской молодежи, неоднозначным является и ее мнение о том, как следует относиться к закону. В основном (49%) ее представители считают, что «законы надо соблюдать, но только если это делают и сами представители органов власти». Придерживаются мнения, что «всегда и во всем соблюдать букву закона, даже если закон уже устарел или не вполне соответствует сегодняшним реальностям» – 24%. Предпочитают следовать не нормам закона, а принципам «справедливости» – 17%. Явно не желают соблюдать закон примерно 5% молодежи. Доля молодежи, имеющей установку на беспрекословное соблюдение закона, по федеральным округам Р-Ф не превышает 35% (см. табл. 1).

На основании результатов исследования в целом можно сделать вывод, что по мнению 82% молодежи их права в Р-оссии в целом защищены. Однако это «в целом» состоит из тех, кто считает свои права полностью защищенными – 7%, кто считает защищенными не во всем – 37% и кто считает их слабо защищенными – 38%. Не защищенными свои права в Р-оссии считают 18% молодежи, т.е. 6,8 млн чел. (см. рис. 2, 3).

Уверенностью в том, что их права защищены не полностью или вообще не защищены, объясняется наличие у молодежи некоторого «скепсиса» относительно способности правозащитных органов и организаций выполнять свои

□ Права защищены слабо или вообще не защищены □ Права защищены полностью

66,9

14-17 лет _______ 12=22 лет ______ 21=24 года ______ 25=22 лет

Р-ис. 2 Мнение представителей различных возрастных групп о защищенности своих прав, %1

функции. Согласно данным исследования, в случае необходимости защитить свои права и интересы в суд готовы обратиться 36% молодежи, 38% обратятся к знакомым или к родственникам и 35% прибегнут к неформальным связям или взяткам.

Даже среди молодежи, считающей, что Р-оссия – это правовое государство, в случае необходимости защитить свои права готовы обратиться в суд 47%, 32% будут опираться на родственников и знакомых, 23% прибегнут к взяткам, а среди той части молодежи, которая не считает Р-оссию правовым государством, эти показатели составляют соответственно: 18%, 43% и 49%.

Формирование эффективной системы контроля над преступностью, реанимация системы предупреждения преступлений, развитие институтов гражданского общества выводят на первый план фактор

□ Права защищены полностью

□ Права защищены слабо или вообще не защищены

Р-ис. 3 Мнение представителей различных социальных групп о защищенности своих прав в Р-оссии, % ценности права и его восприятия в системе социальных отношений. В этом смысле изучение и направленное воздействие правовой культуры на общественное сознание, преодоление в нем разнообразных деформаций правового сознания и противоправной активности является одной из актуальных криминологических проблем, требующих решения в теории и правоохранительной практике.

Сегодня правовая культура становится одним из ключевых факторов, который может обеспечить поддержание необходимого уровня социально-правового контроля над преступностью, организацию эффективной превентивной деятельности. Б-азой для такой деятельности должна стать соответствующая криминологическая информация об уровне правовой культуры населения современной Р-оссии и ее антикрими-ногенном потенциале, отрицательных факторах внешней среды, деформирующих правосознание общества и влия- ющих на преступность и ее предупреждение. Р-ешение этих вопросов призвано в определенной степени способствовать удержанию преступности на социально терпимом уровне.

Таким образом, право существует для личности. Не правосознание порождено «потребностью регламентации», а наоборот, именно правосознание порождает потребность в правовой регламентации; именно общественное правосознание как разновидность общественного сознания создает спрос на права и определяет правовую динамику в обществе. В итоге правосознание предстает в виде явления, порожденного «отношением к действующему праву» и порождающего «потребность в регламентации поведения». А- глубинным источником правосознания, правовой установки, а следом – и правового поведения личности становится право на право, как соглашение о свободе иметь субъективное право, обремененное обязанностью признавать объективное право.