Анализ современных теорий завоевания евреями Ханаана: методология и археологические свидетельства

Автор: Юревич Димитрий

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Библейская археология Ветхого Завета

Статья в выпуске: 5 (40), 2011 года.

Бесплатный доступ

Археология, завоевание ханаана, исход из египта, иерихон, гай, хацор, у. олбрайт, б. вуд, хирбет эль-макатир, бейтин

Короткий адрес: https://sciup.org/140190318

IDR: 140190318

Текст статьи Анализ современных теорий завоевания евреями Ханаана: методология и археологические свидетельства

мощный толчок к изучению классической древней литературы, использование результатов филологических исследований для понимания библейского текста стало важным подспорьем в его экзегезе. Уже к концу XIX в. можно наблюдать яркий пример плодотворного междисциплинарного похода в библеистике, когда филология становится одним из важных инструментариев библеиста, а любая серьезная попытка понимания изначального смысла текста Священного Писания предполагает его чтение и изучение на языке оригинала.

Археология как наука зарождается значительно позже классической филологии — только в XIX в. Всплеск археологических исследований, пришедшийся на первую половину XX в. и вызванный во многом стремлением использовать данные археологии для понимания библейского текста, казалось, должен был привести к тому, чтобы археология стала, наряду с филологией, вторым столпом, или, если угодно, вторым «китом», на котором зиждутся библейские исследования. По крайней мере, на это намекала явная библеистическая окраска деятельности У.Ф. Олбрайта, его многочисленных последователей и учеников, связанных с American School of Oriental Reaseraches.

Несмотря на выдающиеся разультаты, достигнутые на этом пути, во второй половине прошлого века интерес к сопоставлению археологических находок с библейским текстом катастрофически падает. При этом в самой археологии в указанный период намечается методологический кризис, который хорошо описал в начале XXI в. российский археолог Лев Самуилович Клейн1. Клейн указал на то, что в археологии предшествующего периода было отдано предпочтение полевым исследованиям. Считалось, что выступить в качестве аналитика, специалиста, способного синтезировать разнородный объем сведений, получаемых на раскопках в разных местах, может только археолог с богатой полевой практикой — как правило, исчисляющейся несколькими десятилетия- ми2. Однако, по словам Л.С. Клейна, подобные полевые специалисты далеко не всегда были способны к творческой аналитической работе. По этой причине Л.С. Клейн стал одним из тех, кто заговорил о необходимости развития в археологии такого направления, как теоретическая археология. Теоретических археологов нужно готовить со студенческой скамьи, утверждает Лев Самуилович3, и только тогда будет реальная возможность дать полную и адекватную оценку получаемым на разных полевых раскопках сведениям.

Именно в это направление теоретической археологии и вписывается тот междисциплинарный подход, который мы можем назвать современной библейской археологией . Полевые раскопки не входят в число ее приоритетных задач; на первом месте стоит задача осмыслить и свести в непротиворчивую систему результаты деятельности других археологов.

В этом случае есть реальная возможность надеяться на то, что междисциплинарный подход принесет немалые плоды. Для библейского археолога на первом этапе источником является не текст Священного Писания, он движется не от текста к археологии, не «подгоняет археологию под текст», наоборот, — в своем исследовании он идет от данных археологии к библейскому тексту . Для него источниками являются раскопанные объекты , найденные там артефакты и отчеты о раскопках . И только второй этап исследований предполагает соотнесение археологических сведений с библейскими и внебиблейскими письменными источниками.

В то же время, в процессе аналитической работы, при сопоставления данных археологии и текста Св. Писания исследователь вправе руководствоваться принципом, который современный археолог Джеймс Хоффмейер (James Hoffmeier) назвал «презумцией невиновности биб- лейского текста»4. Как реакция на религиозную подоплеку археологических исследований У.Ф. Олбрайта и его коллег, во второй половине XX в. возник излишний и неоправданный антибиблейский скептизизм при анализе археологических фактов в связи с Библией. Новый теоретический подход вполне способен его преодолеть.

Позвольте проиллюстрировать указанный междисциплинарный подход на конкретном примере. Этот пример связан с анализом археологических сведений, относящихся к вхождению евреев в Ханаан. В данном вопросе следует выделить два основных методологических момента: проблему хронологии и проблему корректной идентификации объектов .

Подробное рассмотрение проблемы хронологии выходит за рамки настоящего доклада, скажу лишь, что существуют два основных варианта датировки события вхождения израильского народа в Ханаан на основе библейского текста — 1400 г. (ранняя датировка) и 1200 г. (поздняя датировка). Наличие двух датировок связано с тем, что существуют две группы библейских текстов, которые невозможно одновремено понимать буквально — с одной стороны, 3 Цар 6:1, Суд 11:26, Деян 13:19–20 и Исх 1 (в целом), с другой — Исх 1:11 5 . Поэтому при рассмотрении проблемы хронологии постоянно приходится иметь в виду оба подхода.

При анализе вхождения евреев в Ханаан предлагается рассмотреть и проанализировать следующие объекты: рассмотренные У. Обрайтом города, которые, как он считал, были разрушены евреями, а также го- рода, разрушенные евреями согласно библейскому тексту — Иерихон, Гай, Хацор, и после этого свести все сведения воедино.

Гипотеза У.Ф. Олбрайта

У.Ф. Олбрайт (W.F. Albright) указывал на три археологических объекта, которые, по его мнению, были разрушены евреями при вхождении в Ханаан: Тель Бейт Мирсим (Tell Beit Mirsim), который он идентифицировал как Дебир, Бейтин (Beitin), идентифицированный им как Вефиль, и Лахиш 6 . Раскопки на всех упомянутых теллях производились в 1930-е гг. Везде было обнаружен слой сильного разрушения, датированный концом XIII в. до Р.Х. В первых двух местах раскопок на смену разрушенным процветавшим городам поздней бронзы пришла значительно более бедная культура железного века I, которую У.Ф. Олбрайт идентифицировал как израильскую. В Лахише после разрушения в течение определенного периода город не был заселен. У.Ф. Олбрайт связал иератическую надпись, содержащую указание на некий «4-й год правления», с 4-м годом правления фараона Мернептаха и использовал этот аргумент для датировки завоевания евреями Ханаана в 1230 г. до Р.Х. (в соответствии с принятой в его время египетской хронологией) 7 .

В силу текста стелы Мернептаха вхождение евреев в Ханаан не может быть датировано после 1208 г. до Р.Х. Анализ керамики, связанной со слоями разрушения в Tell Beit Mirsim и Beitin показывает, что разрушение относится к периоду начала XII в. до Р.Х. (примерно 1177 г.) и, вероятно, произведено филистимлянами8. Найденные в Лахише в 1970-е гг. в VI слое иератические надписи на посуде свидетельствуют о том, что город находился в сильной связи с Египтом в период правления Раамсе- са III (1182–1151) и был разрушен позже — примерно в 1160 г. до Р.Х.9 Таким образом, указанные археологические исследования 2-ой пол. XX в. не позволяют связать разрушение городов, рассмотренных У.Ф. Олбрайтом, с вхождением евреев в Ханаан, поскольку это противоречит указанию стелы Мернептаха.

Разрушения указанных городов не могут быть напрямую соотнесены с еврейским завоеванием и с точки зрения библейского текста, который повествует, что после вхождения в Ханаан евреи разрушили только 3 города: Иерихон (Нав 6), Гай (Нав 8:28) и Хацор (Нав 11:11). Поэтому следует рассмотреть, в первую очередь, археологию указанных городов.

Археология Иерихона

В археологии Иерихона имеется свидетельство о том, что поселение на данном месте прерывалось на долгий период — с конца средней бронзы (1550 г.) или поздней бронзы I (1440 г.) вплоть до примерно X в. до Р.Х. Это можно соотнести с библейским свидетельством о разрушении города евреями при вхождении в Ханаан и последующем его восстановлении (3 Цар 16:34) во время царствования Ахава (874–852 гг. до Р.Х.).

Раскопки в Иерихоне проводились в 1907–1909, 1911 гг. немецкой экспедицией Э. Селлина и К. Ватцингера. Датировка по керамике еще не была развита, позже К. Ватцингер заключил, что Иерихон не был заселен в период поздней бронзы (1550–1200) 10 . Д. Гарстанг (J. Garstang) проводил раскопки в 1930–1936 гг. в результате которых датировал 11 разрушение «Города IV» в Иерихоне 1400 г. до Р.Х. 12 К. Кеньон производила раскопки в 1952–1958 гг. и датировала разрушение Иерихона концом сред-

Рис. 1. Раскоп в Иерихоне ней бронзы (примерно 1550 г. до Р.Х.)13. Эта датировка К. Кеньон стала считаться окончательной и стала приводиться как хрестоматийный пример несоответствия библейского повествования научным данным14. Окончательные отчеты раскопок К. Кеньон в Иерихоне были опубликованы только в 1981–1983 гг. (после ее смерти в 1978 г.)15. В начале 1990х гг. Б.Г. Вуд (B.G. Wood) проанализировал эти отчеты, сопоставив их со сведениями Д. Гарстанга, и пришел к выводу, что в своей датировке К. Кеньон проигнорировала найденную Д. Гарстангом кипрскую бихром-ную керамику, производившуюся в период поздней бронзы I (1550–1400 гг. до Р.Х.), а также не учла найденную ею местную палестинскую керамику, характерную для небольшого промежутка времени поздней бронзы I, а именно — 1450–1400 гг. до Р.Х. Это свидетельствует, что Иерихон был заселен в период поздней бронзы I16 и разрушен около 1400 г. до Р.Х.

Подчеркивая, что указанная датировка разрушения Иерихона (1440 г. до Р.Х.) основана на археологических данных, Б.Г. Вуд посчитал возможным на втором этапе своих исследований связать данное разрушение с библейским повествованием о взятии города (Нав 6). Это позволило ему интерпретировать ряд археологических особенностей периода разрушения города в свете бибелейского текста 17 .

Археология Гая

Известно, что библейский Гай располагался к востоку от Вефиля (Быт 12:8; Нав 7:2; 8:9, 12), поэтому местопложение Гая вычисляют, отталкиваясь от идентификации Вефиля. Согласно Евсевию (Onomasticon. 4:27), Вефиль, в свою очередь, располагался в 12 римских милях к северу от Иерусалима. Исходя из этого сообщения Евсевия, известный исследователь Палестины XIX в. Эдвард Робинсон (E. Robinson) отождествил Вефиль с Бейтином (Beitin), принимая во внимание как расстояние от Бейтина до Иерусалима, так и созвучие арабского названия Бейтин еврейскому произношению Вефиля.

Если принимать эту идентификацию, то три теля по периметру современного Deir Dibwan в 3 км к востоку от Beitin могут быть предло-

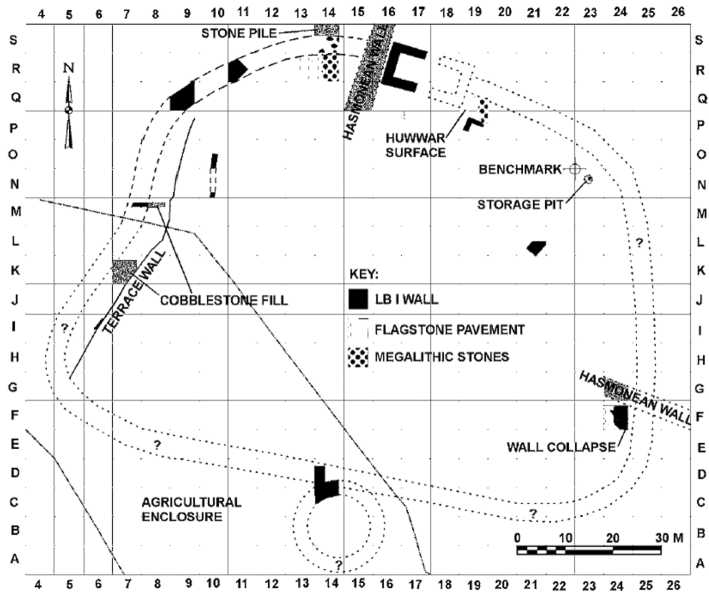

Рис. 2. Бейтин (Beitin)

жены в качестве кандидатов библейского Гая: Khirbet Haiyan (на юг), Khirbet Khudriya (на восток) и et-Tell (на северо-запад) 18 . Наиболее предпочтительным из всех кандидатов стал et-Tell, поскольку этот вариант идентификации поддержал У.Ф. Олбрайт 19 . Однако раскопки показали, что данное место не было заселено в период между 2400 и 1220 гг. до Р.Х. 20 Каменные постройки периода железа I в et-Tell рассматриваются некоторыми исследователями как свидетельство поселения там изра-

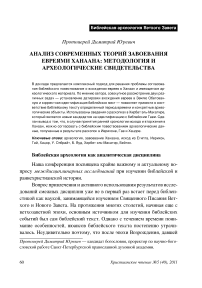

Рис. 3. Схема крепости периода поздней бронзы I в Хирбет эль-Макатире 22

ильтян, но этому поселению не предшествовало разрушение, описанное в Нав 8:28 21 .

Следует констатировать несоответствие в данном случае археологических данных и библейского текста. На двух других теллях вообще не были найдены слои периода поздней бронзы или железа 23 , что дало

Рис. 4. Ворота в Хирбет эль-Макатире 24

возможность исследователям предположить, что идентификация Гая с et-Tell не является корректной 25 .

В конце 1990-х гг. была предложена другая идентификация Гая, исходящая из новой идентификации Вефиля. Дэвид Ливингстон (David P. Livingston) указал, что точное расстояние от Иерусалима до Бейти-на 14, а не 12 римских миль. На расстоянии 12 миль находится другой археологический объект — Эль-Бире (El-Bireh), который и следует рас- сматривать в качестве Вефиля26. Рядом с El-Bireh находится Хирбет эль-Макатир (Khirbet el-Maqatir), где с 1995 г. проводил раскопки Б.Г. Вуд. Вуд пришел к выводу, что Гай располагался в период ранней бронзы на месте et-Tell, и последний, действительно, может быть идентифицирован как Гай — но только времен Авраама (Быт 12:8), в пользу чего говорит и арабское название et-Tell, и библейское העי (всегда с опр. артиклем), означающие «холм на месте развалин». Позже поселение переместилось на 1 км к западу27 и находилось на месте современного Хирбет эль-Макатира. Б.Г. Вуд приводит целый ряд соответствий между библейским текстом и археологией Хирбет эль-Макатира, что дает дополнительные аргументы в пользу того, чтобы рассматривать этот объект в качестве кандидата на идентификацию с библейским Гаем:

-

1) Гай располагался рядом с Беф-Авеном (Нав 7:2), в качестве Беф-Авена при новой идентификации рассматривается Beitin;

-

2) Гай находился на восток от Вефиля (Нав 7:2), который теперь отождествляется с El-Bireh;

-

3) местом для засады между Вефилем и Гаем (Нав 8:9) могла служить глубокая долина Wadi Sheban;

-

4) холмом на север от Гая, ставшим командным центром Иисуса Навина, мог быть Jebel Abu Ammar в 1,5 км на север от Kh. el-Maqatir;

-

5) описанная в Библии плоская долина к северу от Гая (Нав 8:14) может быть отождестлена с Wadi Gayeh;

-

6) крепость времен Иисуса Навина (Нав 7:3, 5; 8:29; 10:2) может быть идентифицирована с крепостью размером 3 акра в Хирбет эль-Макатире (датируется по керамике XV в. до Р.Х.);

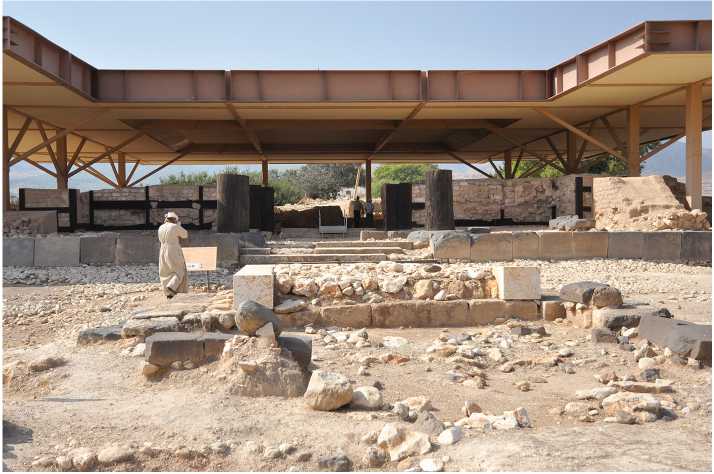

Рис. 5. Стена крепости в Хирбет эль-Макатире в западной части сохранилась высотой до 1,2 м 28

-

7) ворота на севере Гая (Нав 8:11) соответствуют северным воротам указанной крепости;

-

8) разрушение Гая огнем (Нав 8:28) совпадает с ясными свидетельствами разрушения в результате пожара в Хирбет эль-Макатире (пепел, обожженные керамика, камни, основание скалы) 29 .

Если в дальнейшем идентификация Хирбет эль-Макатира в качестве библейского Гая получит признание, то археология данного объекта будет свидетельствовать в пользу ранней датировки вхождения в Ханаан.

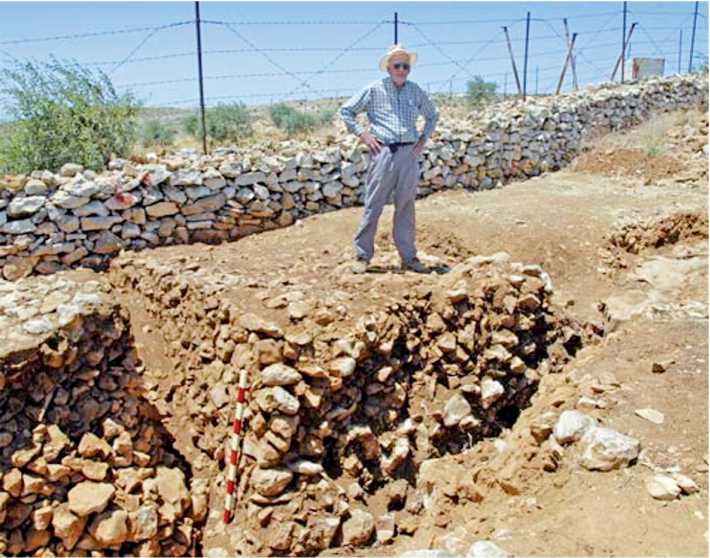

Археология Хацора

Четвертым важным объектом для археологической аргументации поздней датировки стал Хацор, отождествляемый с Tell el-Qedakh (иначе — Tell Waqqas). Библейский текст описывает сожжение Хацора (Нав 11:10–11)

и окрестных поселений (Нав 11:12) Иисусом Навином, с указанием, что другие города возвышенности евреи не сожгли, а только разграбили (Нав 11:13). Раскопки на нем проводили Дж. Гарстанг (J. Garstang) в 1928 г. и Йигэль Ядин (Yigael Yadin) в 1955–1958 и 1968 гг. 30 Особенностью этого археологического объекта является то, что в нем различают верхний и нижний город, у которых была различная история. В течение всего второго тысячелетия до Р.Х. верхний и нижний город существовали бок о бок как единое поселение. В конце периода поздней бронзы (1200 г. до Р.Х.) обе части города были сильно разрушены, после чего вновь был заселен лишь верхний город, существовавший до II в. до Р.Х. 31

Археологические данные говорят об определенном разрушении обоих частей города примерно в конце XIV в. до Р.Х., произведенном Сети I. 32 Сильное разрушение постигло обе части города в конце поздней бронзы (1200 г. до Р.Х.) — повсюду был найден слой разрушенных кирпичей, обломков, сожженной древесины, в некоторых местах достигавший 1 м. Были найдены следы хорошо продуманного разрушения и осквернения культовых объектов 33 . Й. Ядин датировал разрушение по-

Рис. 6. Дворец в Хацоре сл. четвертью XIII в. и связал его с деятельностью Иисуса Навина34, что соответствует поздней датировке вхождения евреев в Ханаан.

Однако после разрушения XIII в. вплоть до X в. до Р.Х. на данном месте было скромное поселение, не являвшееся городским центром35. В Библии можно усмотреть другое (непрямое) указание на разрушение Хацора во время кампании Варака и Деворы в Суд 4:24, где говорится об уничтожении ханаанского царя Иавина36. Если устанавливать связь между библейским текстом и археологическими данными, то логичнее отнести разрушение XIII в. к периоду Варака и Деворы, поскольку, ес- ли бы оно относилось к разрушению Иисусом Навином, то позже уже не существовало бы столь крупного столичного города, в котором правил Иавин37.

Выводы

Изложенные выше сведения удобно свести в таблицу, указав для каждого объекта следующие характеристики: надежность его идентификации с библейским местом и соответствие археологических данных, полученных в результате раскопок, ранней или поздней хронологии вхождения евреев в Ханаан:

|

№ п/п |

Объект |

Соответствует ли ранней библ. хронологии? |

Соответствует ли поздней библ. хронологии? |

Надежность идентификации |

|

1. |

Tell Beit Mirsim как Дебир |

не соответствует |

не соответствует |

надежная |

|

2. |

Beitin как Вефиль |

не соответствует |

не соответствует |

сомнительная |

|

3. |

Лахиш |

не соответствует |

не соответствует |

надежная |

|

4. |

Tel es-Sultan как Иерихон |

соответствует |

не соответствует |

надежная |

|

5. |

et-Tel как Гай |

не соответствует |

не соответствует |

сомнительная |

|

6. |

Khirbet el-Maqatir как Гай |

соответствует |

не соответствует |

сомнительная |

|

7. |

Tel Hazor как Хацор |

соответствует |

соответствует |

надежная |

Из таблицы видно, что, объекты, которые первоначально рассматривались У.Ф. Олбрайтом в вопросе завоевания евреями Ханаана (№ 1–3), должны быть исключены из библейско-археологического анализа, поскольку их археология не соответствует ни ранней, ни поздней датировке вхождения в Ханаан. Их необходимо исключить еще по той причине, что библейский текст указывает другие объекты, которые были разрушены евреями — Иерихон, Гай и Хацор.

При анализе археологии Гая на первый план выходит проблема идентификации этого библейского места. Если предложенная недавно его идентификация с Хирбет эль-Макатиром (№ 6) получит признание, тогда, как видно из таблицы, можно констатировать, что археология объектов, идентифицируемых как Иерихон, Гай и Хацор (№ 4, 6, 7) вполне вписывается в раннюю хронологию вхождения израильского народа в Землю Обетованную (около 1400 г. до Р.Х.) и хорошо соответствует библейскому повествованию об этом событии.

Список литературы Анализ современных теорий завоевания евреями Ханаана: методология и археологические свидетельства

- Клейн Л.С. Введение в теоретическую археологию. Кн. 1. Метаар-хеология/Учеб. пособие. СПб., 2004.

- Ai//The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land/Ed. A. Negev. N. Y., 1986. P. 20-22.

- Albright W.F. Archaeology and the Date of the Hebrew Conquest of Palestine//BASOR. 1935. 58. P. 10-18.

- Albright W.F. Further Light on the History of Israel from Lachish and Megiddo//BASOR. 1937. 68. P. 22-26.

- Albright W.F. The Israelite Conquest of Canaan in the Light of Archaeology//BASOR. 1939. 74. P. 11-23.

- Ben-Tor A. Hazor//The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Vol. 3. P. 1-5.

- Cooley R.E. Ai//The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Vol. 1. Oxford, 1996. P. 32-33.

- Finegan J. Handbook of Biblical Chronology. Rev. ed. 1998.

- Hoffmeier J.K. What Is the Biblical Date for Exodus? A Response to Bryant Wood//Journal of the Evangelical Theological Society. 2007. 50-2. P. 225-247.

- Hawkins R.K. The Date of the Exodus-Conquest Is Still an Open Question: A Response to Roger Young and Bryant Wood//Journal of the Evangelical Theological Society. 2008. 51-2. P. 245-266.

- Livingston D.P. Further Considerations on the Location of Bethel at ElBireh//Palestine Exploration Quarterly. 1994. 126-2. P. 154-159.

- Urgen M. Archeology and the Old Testament. Grand Rapids, Michigan, 1954.

- Ussishkin D. Lachish//The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Vol. 3. Oxford, 1997. P. 317-323.

- Wood B.G. The Search for Joshuas Ai//Critical Issues on Early Israelite History. Winona Lake, Indiana, 2008. P. 205-240.

- Wood B.G. From Ramesses to Shilo. Archaeological Discoveries Bearing on the Exodus-Judges Period//Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Historical Texts. P. 256-282.

- Wood B.G. The Biblical Date for the Exodus Is 1446 BC: A Response to James Hoffmeier//Journal of the Evangelical Theological Society. 2007. June. 50-2. P. 249-258.

- Wood B.G. The Rise and Fall of the 13th-Century Exodus-Conquest Theory//Journal of the Evangelical Theological Society. 2005, September. 48-3. P. 475-489.