Анализ стратегий и практик управления инновационным развитием в образовательном секторе в зависимости от типа образовательного учреждения

Автор: Цуканова О.А., Торосян Е.К., Пантелеев М.В.

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

Статья в выпуске: 2 (48), 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются понятия «стратегия» и «инновационная стратегия», стратегии развития различных высших учебных заведений и существующие системы оценки инновационной деятельности российских высших учебных заведений. Цель исследования – выявление эффективных стратегий инновационного развития для различных образовательных учреждений. Гипотеза исследования предполагает, что необходимо наличие определенной и подходящей стратегии инновационного развития для каждого типа образовательных учреждений. В качестве методологии исследования используется кластерный анализ, который позволяет разделить образовательные учреждения на кластеры или на типы образовательных учреждений по уровню их инновационного развития. Анализ данных осуществляется на основе анализа существующих систем оценки инновационной деятельности российских высших учебных заведений. Результаты исследования показывают, что тип образовательного учреждения оказывает значительное влияние на выбор стратегии инновационного развития. В частности, выявлены типы образовательных учреждений, группы стратегий, а также определены виды стратегий инновационного развития для каждой группы стратегий развития. Теоретическое значение исследования заключается в понимании роли управления инновационным развитием в образовательном секторе, а прикладное значение – в разработке конкретных стратегий инновационного развития в зависимости от типа образовательных учреждений. Область применения результатов охватывает управление инновационным развитием образовательных учреждений и разработку стратегий повышения конкурентоспособности высших учебных заведений на национальном и международном уровнях через внедрение инновационных подходов. Результаты могут быть использованы как научными работниками, так и самими образовательными учреждениями для улучшения их инновационного потенциала.

Образовательные учреждения, стратегия, стратегии инновационного развития, инновационное развитие, кластерный анализ, рейтинги

Короткий адрес: https://sciup.org/140310180

IDR: 140310180 | УДК: 338.2 | DOI: 10.32603/2307-5368-2025-2-84-95

Текст научной статьи Анализ стратегий и практик управления инновационным развитием в образовательном секторе в зависимости от типа образовательного учреждения

Введение, цель

В эпоху глобализации динамика сектора высшего образования становится все более сложной, требуя новых подходов к управлению инновационным развитием образовательного учреждения для решения сложных задач и обеспечения постоянного повышения качества образования. Согласно исследованию А. Л. Воронцова и др., одним из ключевых факторов совершенствования управления инновационным развитием высшего образования является применение инновационных стратегий и практик как подходов, которые могут обеспечить решение сложных задач, стоящих перед высшими учебными заведениями [1]. Задача академических учреждений – не только соответствовать миро- вым академическим стандартам, но и прево сходить их. Это предполагает внедрение дальновидных подходов, направленных на решение многогранных проблем, присущих образовательному сектору. Поскольку учебные заведения стремятся к по стоянному развитию, внедрение инновационных стратегий развития становится необходимым условием для создания динамичной системы высшего образования, способной удовлетворять разнообразные потребности потребителей образовательных услуг. Кроме того, в литературе выделяются различные направления инновационного развития, например Т. Н. Ефремова предлагает применять концепцию «Тройной спирали» для коммерциализации и трансфера технологий [2]. Кейсы успешных стратегий развития, представленные российскими вузами, демонстрируют множество подходов к стратегическому управлению инновационным развитием. С . В . Кортов выделяет три основные стратегии управления инновационным развитием, такие как получение прямого дохода от лицензирования, развитие научно-исследовательских проектов и поддержка регионального развития [3]. Цель статьи – выявление эффективных стратегий инновационного развития для различных образовательных учреждений.

Методы исследования

Методология исследования основана на использовании количественного метода с корреляционным дизайном – кластерного анализа, который позволяет разделить образовательные учреждения на кластеры или на типы образовательных учреждений по уровню их инновационного развития. Начальная выборка состояла из 1197 высших учебных заведений, зарегистрированных в России в 2024 г. [4]. Однако, так как исследование сосредоточено на головных высших учебных заведениях, из выборки были исключены 510 филиалов. Далее были выбраны только те учебные заведения, которые участвовали хотя бы в одном международном или российском рейтинге, что позволило сократить выборку до 651 вуза. На последнем этапе для обеспечения полноты базы данных и минимизации пропущенных значений были отобраны вузы, представленные во всех рассмотренных рейтингах, в связи с этим выборка сократилась до 52 вузов [5–8].

Для проведения кластерного анализа были собраны данные о рангах высших учебных заведений за 2023–2024 гг. из открытых источников, которые основаны на рассчитанных показателях международных и российских рейтингов [9–11]. Всего предложен 51 показатель оценки инновационного развития образовательных учреждений. Процесс категоризации был выполнен автоматически в системе STATISCTICA c использованием метода Уорда и евклидовых расстояний [12].

Ограничение при проведении кластерного анализа заключалось в том, что необходимо было выбрать количество кластеров и некоторые нюансы переменных могли быть упущены. Так- же возможно наличие предвзятости выборки, так как проанализированы только вузы, представленные во всех рассмотренных рейтингах.

Результаты и дискуссия

Образовательная организация отличается динамичным ростом и конкурентоспособностью, что способствует реализации ее миссии и дальнейшему развитию. Стратегическое управление инновационным развитием относится к долгосрочным целям и действиям образовательных учреждений. Формулирование стратегии является важным показателем эффективного управления образовательной организации [13].

Концепция инновационного развития образовательных учреждений должна содержать следующую очередность этапов: оценка рынка образовательных услуг; определение конкурентной позиции образовательного учреждения на рынке образовательных услуг; разработка методического инструментария для оценки инновационного развития образовательного учреждения; разработка стратегии инновационного образовательного учреждения; разработка механизма управления инновационным развитием образовательного учреждения; разработка модели мониторинга инновационного развития образовательного учреждения по его составляющим [14; 15].

Обратимся к понятиям «стратегия» и «инновационная стратегия». Согласно Портеру, стратегия – это наличие комплекса мероприятий, которые позволят фирме выделиться на фоне конкурентов и сохранить свои конкурентные позиции [16]. Понятие «стратегия» также представляет собой комплекс организационно-экономических, финансовых, инвестиционных, научных и инновационных мероприятий, необходимых для достижения средне- и долгосрочных целей [17]. Так, например, действующая стратегия Воронежского государственного университета на 2017–2030 гг. служит основой для составления и установления качественных и количественных параметров средне- и долгосрочных программ развития университета и организационных и инновационных проектов, реализуемых на факультетах, а также для университета в целом [18]. Говоря про НИУ «Высшая школа экономики», которая осуществляет свою деятельность в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, можно отметить, что ее стратегической целью на сегодняшний день является создание на базе университета передового научно-образовательного, аналитического, консультационного и планирующего центра в области социальных и экономических наук, который по своим компетенциям и разработкам будет высоко оцениваться ведущими мировыми исследовательскими институтами и окажет практическое влияние на инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России [19]. Стратегия развития Университета ИТМО до 2030 г. предусматривает переход от университета, входящего в топ-100, к университету, главным приоритетом которого является создание новых продуктов, технологий и изобретений, направленных на улучшение жизни людей [20]. Главная стратегическая цель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на сегодняшний день – модернизация и развитие университета как конкурентоспособного на мировом рынке научно-образовательного центра, объединяющего междисциплинарные исследования и технологии мирового уровня и являющегося одним из ведущих университетов мира [21]. Стратегия развития СПбГУ до 2030 г. также основана на программе трансформации университета, которая действительно учитывает наличие интеллектуального, кадрового, материально-технического и инфраструктурного потенциала, а также традиции, текущее состояние и необходимость инновационных преобразований университета [22].

Инновационная стратегия – это метод проектирования, разработки и внедрения новых решений для достижения определенных целей. Данный метод несет в себе выявление новых возможностей, применение современных технологий, оптимизацию рабочих процессов и внедрение креативных идей с целью повышения эффективности, конкурентоспособности и достижения целей образовательной организации [23]. Инновационная стратегия, ориентированная на обновление и позитивные изменения, отражает способность образовательной организации адаптироваться к динамике окружающей среды, реагировать на меняющиеся потребности или запросы рынка и создавать добавленную стоимость. В мире высшего образования инновационные стратегии могут включать разработку абсолютно новых образовательных программ и новых методов обучения, совершенствование инфраструктуры информационных технологий или даже формирование стратегических партнерств для оптимизации управления ресурсами и обеспечения более качественного образования [24]. В российском высшем образовании не существует официально принятой единой стратегии инновационного развития, по скольку специфика инновационного развития предполагает разнообразие стратегий в зависимости от профиля учебного заведения и других факторов. Однако практика инновационной модернизации высшего образования позволила выявить основные направления. Первое направление связано с инновационной подготовкой преподавателей [1; 25; 26]. Второе направление заключается в создании специальных структур в высших образовательных организациях, которые активизируют взаимодействие системы профессионального образования с рынком труда и обеспечивают механизм обратной связи между потребителями образовательных услуг и системой высшего образования [1]. Третье направление связано с созданием специализированных инновационно-образовательных комплексов, таких как «Сколково» [1]. Четвертное направление – применение концепции «тройной спирали», ключевые элементы которой – это повышение роли университетов в инновационной деятельности наравне с промышленностью и правительством в обществе, основанном на знаниях, а также переход университетов к сотрудничеству с бизнесом и государством, результатом которого становится коммерциализация и трансфер технологий [2; 27]. Пятое направление – патентная стратегия инновационного развития образовательных учреждений [28]. Шестое направление – использование инноваций через применение новых бизнес-моделей, новых форматов предоставления образовательных и иных услуг (например, массовые открытые онлайн-курсы) [2; 29]. Седьмое направление – применение концепции «непре- рывного образования». В эпоху глобализации образования образовательные учреждения стремятся расширить свою деятельность, что способствует развитию конкуренции на образовательном рынке [2; 30]. Для эффективного определения стратегий и практик управления инновационным развитием в образовательном секторе, учитывая специфику различных типов образовательных учреждений, необходимо разработать базу данных показателей. Эта база будет фундаментом для оценки инновационного развития образовательных учреждений, основываясь на ключевых составляющих инновационной деятельности.

Проанализируем структуру существующих систем оценки инновационной деятельности российских высших учебных заведений на разных уровнях. Из проанализированных рейтингов выделим:

– национальный рейтинг классических и исследовательских университетов Интерфакс по критерию «Инновации и предпринимательство» [5];

– рейтинг лучших вузов России RAEX-100 по критерию «Уровень научно-исследовательской деятельности» [6];

– рейтинг мониторинга эффективности вузов Национального фонда поддержки ин- новаций в сфере образования по критерию «Научно-исследовательская деятельность» [7];

– рейтинг издания The TIMES (The Times Higher Education World University Rankings) по критерию «Исследовательская среда» [8];

– московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» [9];

– рейтинг «Индекс изобретательской активности российских университетов» аналитического центра «ЭКСПЕРТ» по дате публикации сведений о выдаче патента [10];

– рейтинг университетов SCImago Institutions Rankings по инновационному показателю [11];

– программа «Приоритет 2030». Высшие образовательные организации, участвующие в программе «Приоритет 2030», могут отслеживать свои достижения в научно-исследовательской работе на основании рейтингов.

На основе анализа существующих систем оценки инновационной деятельности российских высших учебных заведений разработана система показателей признанными российскими и международными экспертами в области оценки инновационной деятельности высших учебных заведений. Всего предложен 51 показатель оценки инновационного развития образовательных учреждений (таблица).

Показатели оценки развития инновационной деятельности

Indicators for assessing the development of innovation activities

|

№ |

Показатель |

|

1 |

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) за год, млн р. |

|

2 |

Объем финансирования по грантам, выделенным вузу Российским научным фондом начиная с 2020 г., млн р. |

|

3 |

Индекс вовлеченности обучающихся в НИОКР (рассчитывается на основе доли занятых в НИОКР обучающихся, а также среднего размера оплаты труда обучающихся по проектам НИОКР за год) |

|

4 |

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации |

|

5 |

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР |

|

6 |

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника (НПР) |

|

7 |

Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР, корректируемые с учетом паритета покупательной способности |

|

8 |

Доля объема НИОКР без привлечения бюджетных средств от бюджета университета за год, нормированная на среднюю численность НПР |

|

9 |

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации |

|

10 |

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР |

|

11 |

Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет в общей численности НПР |

Окончание таблицы End of table

|

№ |

Показатель |

|

12 |

Удельный вес НПР, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период, в общей численности НПР |

|

13 |

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией |

|

14 |

Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР |

|

15 |

Количество защит кандидатских диссертаций в диссертационных советах в отчетном году в расчете на 100 обучающихся программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки |

|

16 |

Отношение численности обучающихся по программам аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки к численности студентов |

|

17 |

Оценка академическим, научным и инновационным сообществами общего уровня научноисследовательской активности вузов |

|

18 |

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР |

|

19 |

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР |

|

20 |

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР |

|

21 |

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР |

|

22 |

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, имеющих отношение к промышленности, инновациям и инфраструктуре |

|

23 |

Доля университета в общем объеме публикаций по стране, % |

|

24 |

Оценка представителями академического, научного и инновационного сообществ популярности научных публикаций сотрудников университета |

|

25 |

Оценка представителями академического, научного и инновационного сообществ успешности коммерциализации разработок университетов |

|

26 |

Оценка представителями научного и инновационного сообществ инфраструктуры для научных исследований |

|

27 |

Количество работающих при вузе лабораторий, конструкторских и проектно-конструкторских подразделений |

|

28 |

Количество инновационных подразделений вуза |

|

29 |

Участие университета в разработке технологических платформ, в ПИР высокотехнологичных компаний |

|

30 |

Число соглашений с компаниями сферы высоких технологий |

|

31 |

Число клинических, доклинических испытаний, испытаний InSilico, проводимых университетом |

|

32 |

Доля НПР университета, занятых в деятельности объектов инновационной инфраструктуры (в т. ч. МИП), от общей численности НПР |

|

33 |

Доля обучающихся в университете, занятых в деятельности объектов инновационной инфраструктуры, от общей численности обучающихся |

|

34 |

Число учрежденных университетом МИП, занятые НПР и студенты |

|

35 |

Юридические клиники: занятые студенты и проведенные консультации |

|

36 |

Доля объема НИОКР без привлечения бюджетных средств от бюджета университета за год, нормированная на среднюю численность НПР |

|

37 |

Доля НПР (в т. ч. внешних совместителей), занятых на БК, от общей численности НПР |

|

38 |

Доля студентов (все программы 1–3-го уровней кроме ОП ДПО), занятых на БК, от общей численности обучающихся по этим программам |

|

39 |

Число организованных университетом базовых кафедр |

|

40 |

Количество массовых открытых онлайн-курсов университета |

|

41 |

Количество побед обучающихся в университете на международных студенческих олимпиадах |

|

42 |

Количество лицензионных соглашений |

|

43 |

Число патентов (национальных и международных), поддерживаемых университетом за год |

|

44 |

Количество национальных патентов, ед. |

|

45 |

Количество зарубежныx патентов, ед. |

|

46 |

Количество проданных патентов, ед. |

|

47 |

Число технологий, запатентованных за рубежом, ед. |

|

48 |

Доля патентов в коллаборации с компаниями, % |

|

49 |

Доля действующих патентов, % |

|

50 |

Доля процитированных патентов, % |

|

51 |

Доля патентов в коллаборации с вузами и академиями, % |

Источник: составлено авторами.

Source: compiled by the authors.

1197 высших учебных заведений в России

687 головных высших учебных заведений (без филиалов)

651 высшее учебное заведение, которое попало минимум в один рейтинг

52 высших учебных заведений страны попали во все рейтинги

Рис. 1. Выборка высших учебных заведений

Fig. 1. A sample of higher education institutions

Сформированные показатели оценки инновационной деятельно сти российских высших учебных заведений помогают разделить образовательные учреждения на кластеры или на типы образовательных учреждений по уровню их инновационного развития. Для классификации образовательных учреждений по различным типам необходимо собрать данные о их рангах, которые отражают и аккумулируют рассчитанные показатели из проанализированных рейтингов, и применить кластерный анализ. Это позволит выявить группы высших учебных заведений с аналогичным уровнем инновационного развития. Процесс создания базы данных представлен далее (рис. 1).

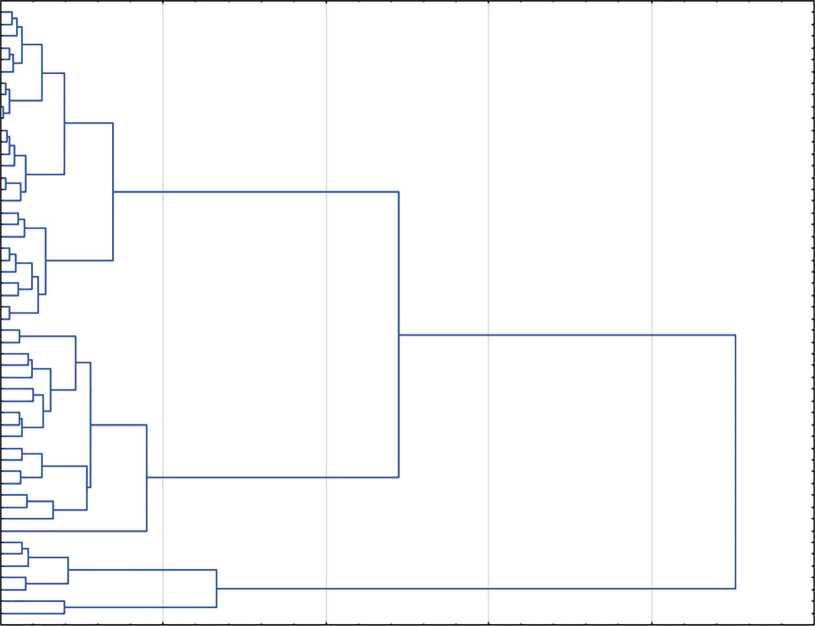

На основании сформированной выборки, необходимо провести кластерный анализ, который поможет классифицировать образовательные учреждения в соответствии с их инновационным развитием. Для проведения этого анализа необходимо использовать программу STATISTICA, в которой существует два метода кластеризации: иерархическая (древовидная) кластеризация и метод K -средних. Иерархическая кластеризация будет проведена с помощью метода Уорда и евклидовых расстояний.

Алгоритм кластеризации, основанный на методе K -средних, включает всебя несколько последовательных этапов. На первом этапе необходимо определить количество кластеров, которое будет использовано для группировки данных, а также выбрать набор данных, который будет служить входными значениями для кластеризации. Затем производится выбор первых k экземпляров из набора данных или осуществляется случайная выборка k элементов.

На следующем этапе вычисляется среднее арифметическое для каждого из сформированных кластеров в заданном наборе данных. После этого каждой записи в наборе данных присваивается принадлежность к одному из исходных кластеров на основании значения K-среднего. В заключительном этапе алгоритма каждой записи в наборе данных назначается наиболее подходящий кластер, после чего повторно вычисляется среднее арифметическое для всех кластеров. Таким образом, процесс кластеризации продолжается до тех пор, пока не будет достигнута сходимость алгоритма, что подразумевает стабильность распределения данных по кластерам [12].

В кластерном анализе использовалась выборка образовательных учреждений, зарегистрированных в России в 2024 г., а также информация о рангах данных учреждений за 2023–2024 гг., основанных на рассчитанных показателях из рассмотренных рейтингов. Процесс категоризации был проведен автоматически после ввода необходимой информации и программирования необходимого количества кластеров. Ограничение при проведении кластерного анализа заключалось в необходимости выбора количе ства кластеров, и некоторые нюансы переменных могут быть упущены. Принимая во внимание этот факт, в данном исследовании можно классифицировать образовательные учреждения по трем типам или уровням инновационного развития. После внесения всей необходимой информации была проведена иерархическая (древовидная) кластеризация в программе STATISTICA, которая помогла определить правильное количество кластеров. Результаты представлены на рис. 2. На рисунке видно, что все образовательные учреждения разделены на несколько кластеров в соответствии с уровнем инновационного развития. Данную выборку высших учебных заведений нужно разделить на три кластера.

Следующим шагом был проведен анализ K -средних значений. Для этого также использовалась программа STATISTICA. В результате этой операции были получены названия образовательных организаций в каждом кластере.

Московский государст Казанский федеральны Первый го сударственн Национальный исследо Новосибирский нанион Российский нацио нал ь Московский физико-те Национальный исследо Национальный исследо Национальный исследо Национальный исследо Московский государст

Санкт-Петербургский Уральский федеральны Национальный исследо

Белгородский государ Московский авиационн Ожный Федеральный ун Дальневосточный феде Национальный исследо Самарский наццональн

Санкт-Петербургский Российский государст Новосибирскийгосуда

Казанский нацио нальн Российский химико-те Национальный исследо

Российский универе иг Сйэирский федеральны Уфимский го сударстве

Волгоградский госуда Южно-Российский госу

Томский государствен МИРЭА - Российский т

Самарский государств У тимский университет

Санкт-Петербургский Балтийский федеральн Самарский государств Приволжский исследов Воронежский государе Северо-Западный госу Северо-Кавказский фе Донской государствен Тюменский ивдустриал

Волгоградский госу Санкт-Петербурге кии

О 500 1000 1500 2000 2500

Рис. 2. Древовидная диаграмма, построенная в результате кластерного анализа с использованием метода Уорда и евклидовых расстояний

Fig. 2. A tree diagram constructed as a result of cluster analysis using the Ward method and Euclidean distances

-

1. В кластер номер 1 входят инновационно-активные вузы, которые характеризуются достаточно высокими позициями в рейтингах, кроме рейтинга мониторинга эффективности вузов «Национального фонда поддержки инноваций в сфере образования» по критерию «Научно-исследовательская деятельность».

-

2. В кластер номер 2 входят вузы, отстающие по двум рейтингам инновационной активности (традиционные вузы): по национальному рейтингу классических и исследовательских университетов «Интерфакс» по критерию «Инновации и предпринимательство» и мониторингу эффективности вузов «Национального фонда поддержки инноваций в сфере образования» по критерию «Научно-исследовательская деятельность».

-

3. В кластер номер 3 входят вузы – лидеры инноваций. Основные отличия от представителей второго кластера заключаются в том, что эти вузы занимают более высокие позиции по всем рейтингам.

На основании проведенного кластерного анализа можно сделать вывод, что образова- тельные учреждения можно разделить на три типа: вузы – лидеры инноваций, инновационноактивные вузы и вузы, отстающие по рейтингам инновационной активности (традиционные вузы). Необходимо определить рациональные инновационные стратегии для каждого типа образовательных учреждений. Предлагается классифицировать изученные стратегии инновационного развития образовательных учреждений по следующему признаку: инновационная позиция образовательного учреждения.

Группа стратегий инновационного развития вузов – лидеров инноваций предусматривает удержание лидерских позиций, создание образовательных центров для подготовки специалистов, создание научно-образовательных корпораций с ведущими предприятиями.

Стратегии инновационного развития инновационно-активных вузов заключаются в реализации научно-исследовательских проектов на основе государственных грантов и прямых соглашений с бизнесом, создании программ для инновационных проектов и разработке стартапов на базе технологий образовательных учреждений, применении инноваций для предоставления новых образовательных и иных услуг.

Стратегии инновационного развития традиционных вузов заключаются в развитии инновационной подготовки профессорско-преподавательского состава, применении концепции «непрерывного образования».

Для каждого типа образовательных учреждений подбираются соответствующие стратегии инновационного развития, которые способствуют росту инновационного потенциала высшего учебного заведения.

Заключение

Модернизация российской системы высшего образования с учетом принципов управления инновационным развитием является единственным способом совершенствования образовательных учреждений, способным сделать ее актуальной современным реалиям научно-технического развития. Однако создание инновационной модели высшего образования в России осложняется целым рядом проблем, которые необходимо преодолеть. Решающее значение для преодоления трудностей имеет успешная реализация инновационных стратегий. Успех этих инновационных стратегий не только повысит конкурентоспособность высших учебных заведений на национальном и международном уровнях, но и внесет существенный вклад в развитие самих образовательных организаций. Таким образом, образовательные учреждения смогут реализовать свой инновационный потенциал.