Анализ стратегий инновационного поведения студенчества

Автор: Дидковская Я.В., Дулина Н.В., Трынов Д.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения влияния субъективных факторов и социокультурных характеристик субъектов деятельности на реализацию их инновационного потенциала в условиях ужесточения санкционной политики в сфере высоких технологий со стороны западных стран. Задача исследования заключалась в поиске связи между типами профессиональных стратегий, формируемых студентами университетов, и их инновационными практиками в рамках университетской активности. Инновационная активность и особенности профессиональных стратегий проанализированы в региональном разрезе на примере трех крупных индустриальных центров - Екатеринбурга, Тюмени и Волгограда, а также двух столичных мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы применяют деятельностный подход, рассматривая инновационную активность как социальное качество субъекта, подразумевающее его внутреннюю готовность к освоению, использованию, распространению и созданию новшеств, и выделяя уровни инновационной активности - инновационную восприимчивость и инновационную готовность. Выводы базируются на результатах эмпирического социологического опроса, проведенного среди студентов 2-3 курсов бакалавриата ведущих вузов в исследуемых мегаполисах (N = 1050, отбор осуществлен по квотно-гнездовой выборке). Согласно полученным результатам, существенная часть регионального студенчества не вовлечена в какие-либо виды инновационных практик. Для студентов университетов, особенно региональных, характерна, во-первых, недостаточная инновационная активность базового уровня (участие в конкурсах на получение грантов, в научных конференциях и семинарах, научноисследовательские практики), во-вторых, низкая степень вовлечения в научно-технологическое творчество и бизнес-проектирование. С помощью процедуры кластеризации разработана типология профессиональных стратегий студентов. Выделено пять типов стратегий: «профессиональной занятости», «академической карьеры», «отложенного самоопределения», «эмиграции и неопределенности» и «независимая предпринимательская». С применением методов корреляционного анализа установлено, что наибольшим инновационным потенциалом обладают две стратегии: «академической карьеры», способствующая активным научно-исследовательским и изобретательским практикам, а также «независимая предпринимательская» стратегия, коррелирующая с активной реализацией инновационных практик бизнес-планирования, разработки творческих и стартап-проектов. Стратегия «эмиграции и неопределенности» в меньшей степени сопряжена с активной инновационной деятельностью и характеризуется несформированностью у студентов профессиональных планов на ближайшее будущее и намерениями искать работу за рубежом. Невысоким инновационным потенциалом обладает и стратегия «профессиональной занятости», не способствующая активным инновационным и творческим практикам. Указывается, что распространение последних стратегий может снижать возможности потенциального вклада студенческой молодежи в инновационную составляющую российской экономики.

Инновационная активность, профессиональные стратегии, студенческая молодежь, количественный опрос, кластерный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147247187

IDR: 147247187 | УДК: 316.35 | DOI: 10.15838/esc.2024.6.96.15

Текст научной статьи Анализ стратегий инновационного поведения студенчества

Статья выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 23-28-00603, project/23-28-00603/.

Внимание к инновационной активности различных социальных групп, в том числе молодежи, возросло в период 2010–2015 гг., а пик интереса научной общественности к данной теме приходится на 2015 и 2016 годы. Рост научного интереса фиксируется количеством научных публикаций в авторитетных российских экономических и социологических журналах. Так, анализ публикаций в наукометрической базе данных РИНЦ показывает, что за период с 2010 по 2019 год число научных статей, так или иначе затрагивающих тематику инноваций в связи с социально-экономическим развитием, составило более 4,5 тысячи публикаций или в среднем около 460 публикаций в год1.

Однако затем наблюдается заметный спад интереса к этой теме (с 2020 по 2024 год опубликовано примерно 1370 статей, то есть только 274 в среднем в год), что представляется нам крайне неоправданным, поскольку в условиях ужесточения санкционной политики в сфере высоких технологий относительно России со стороны Европейского союза и США особенно важно активизировать потенциал экономического развития за счет внедрения и создания собственных инноваций. Поэтому сегодня необходимо не только изучать институциональные возможности инновационного развития экономики страны или регионов (состояния инновационной инфраструктуры и институтов инноваций), на чем преимущественно сосредоточены усилия ученых-экономистов (Гох-берг, 2011; Ерохина, Кузнецова, 2015; Бижоев, 2019; Глазьев, Касакян, 2024 и др.), но и обращать внимание на субъективные факторы – инновативность различных социальных акторов, что в большей мере относится к социологической науке. Ценностно-мотивационные барьеры, особенности социального взаимодействия и поведенческих характеристик субъектов деятельности могут тормозить или блокировать реализацию инновационных установок (Карачаровский, Шкаратан, 2019), однако при правильно выстроенной социальной и экономической политике они подконтрольны корректирующим управленческим решениям. К подобным субъективным факторам стоит отнести выбор и построение профессиональных стратегий студенческой молодежью – социальной группой, наиболее перспективной в плане потенциального вклада в экономическое развитие (Вишневский, Вишневский, 2012).

В исследовании мы попытались выявить типичные характеристики профессиональных стратегий студентов и соотнести их с практиками, связанными с реализацией инновационного потенциала преимущественно в рамках университетской активности.

В качестве пространства исследования были выбраны мегаполисы и города мегаполисного типа, обладающие широкими возможностями для реализации инновационного потенциала молодежи, но различающиеся по своему социокультурному статусу и социально-экономическому значению. Профессиональные стратегии и инновационность студенческой молодежи ана- лизировались нами как в столичных регионах – Москве и Санкт-Петербурге, так и в крупных региональных центрах – на примере волгоградского, екатеринбургского и тюменского студенчества.

Москва и Санкт-Петербург выступают наиболее привлекательными кластерами для аккумуляции перспективного и квалифицированного человеческого капитала, прежде всего молодежи, студенчества. Это во многом результат сложившейся неравномерности культурного и социально-экономического развития российских регионов, в том числе наблюдающегося неравенства между центром и остальными регионами, что выражается в ресурсном обеспечении, развитости инфраструктуры, величине инвестиций и др. (Нефедова и др., 2022). По данным научной экспертизы Института экономики города, вклад валового городского продукта (ВГП) городских агломераций Москвы и Санкт-Петербурга в ВВП существенно превосходит вклад остальных крупнейших 17 российских агломераций: вклад московской агломерации составляет 22,8%, санкт-петербургской – 7,6%, следующей за ними екатеринбургской – 1,9%, а находящейся на 16-м месте волгоградской – 0,8%2.

Тем не менее выбранные нами для исследования региональные центры также имеют существенный демографический и социокультурный потенциал для инновационного развития. Являясь мегаполисами с численностью населения более миллиона человек (на 1 января 2022 г. В Екатеринбурге 1493,6 тыс. чел., в Волгограде 1001,2 тыс. чел.), либо приближающейся к миллиону в случае Тюмени (на 1 января 2022 г. 828,6 тыс. чел.)3, они образуют крупные городские агломерации, имеют определенную научнопроизводственную инфраструктуру4 (Деев и др.,

2022; Дроздова, 2023; Сущая, 2022, с. 118), то есть потенциально могут выступать точками притяжения образованной и квалифицированной молодежи в качестве пространства для ее самореализации, профессионального и личностного роста.

Однако между ними имеются и существенные различия, прежде всего в социальноэкономической ситуации. Хотя Екатеринбург и Тюмень, как и Волгоград, пережили процесс деиндустриализации 1990-х гг., связанный с сокращением доли промышленного производства в ВРП, в том числе наукоемкого, в сравнении с Волгоградом они демонстрируют более успешную стратегию социально-экономического развития за счет привлечения в регион финансовых потоков и развития сферы услуг (в случае Екатеринбурга) и размещения бизнес-подраз-делений и дочерних структур нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний (в случае Тюмени). Это наглядно отражается в основных социально-экономических показателях последних лет и в материалах специальных исследований развития регионов и городских агломераций. В частности, по данным Росстата, в 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Екатеринбурге составила 63818,0 руб., а в Волгограде значительно ниже – 44800,7 руб., также для Екатеринбурга характерен существенно больший объем инвестиций в основной капитал (от 177624,2 млн руб. в 2019 г. до 174942,8 в 2021 г.) в сравнении с Волгоградом (от 67 106,1 до 70732,6 млн руб. за этот же период)5. Кроме того, на основании результатов исследования Н.В. Тонких, А.В. Вербен-ской и Т.А. Комаровой мы можем зафиксировать, что Екатеринбург занимает 3-е место после Санкт-Петербурга и Казани в рейтинге городов-миллионников по уровню развития городской среды по параметрам привлекательности для молодых семей с детьми, тогда как Волгоград лишь 14-е из 15 мегаполисов (Тонких и др., 2023). Тюмень ощутимо уступает по численности населения как Екатеринбургу, так и Волгограду, однако, сфокусировав приорите- ты стратегического развития на IT-кластере, нефтепереработке и нефтехимии (Деев и др., 2022), по ряду социально-экономических показателей превосходит их, в частности по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (в 2021 г. в Тюмени она составляла 71705,6 руб.); по объему инвестиций в основной капитал Тюмень отстает от Екатеринбурга, но в динамике значительно опережает Волгоград (от 68998,8 млн руб. в 2019 г. до 94379,3 в 2021 г.)6. Согласно исследованиям А.С. Деева, Н.В. Красовской и С.И. Черноморченко, среди сильных сторон Тюмени, усиливающих ее потенциальную привлекательность для молодежи, отмечается высокий уровень развития городского благоустройства и инфраструктуры: в течение ряда лет Тюмень остается на третьем месте в рамках Всероссийского конкурса «Лучший благоустроенный город России» (Деев и др., 2022).

Таким образом, контекст формирования молодежью стратегий своего профессионального развития и объективные условия реализации ею инновационного потенциала в исследуемых мегаполисах могут определяться как сходными социокультурными характеристиками в развитии столичных городов и городов-миллионников, так и спецификой их актуального социально-экономического развития.

Методология и методы исследования

Теоретико-методологическая рамка исследования определяется интерпретацией двух концептов, с нашей точки зрения, находящихся во взаимосвязи: инновационная активность молодежи и ее профессиональные стратегии. Прежде чем анализировать эту взаимосвязь на теоретическом и эмпирическом уровнях, остановимся на том, что именно следует понимать под инновационной активностью, в каких формах она может существовать и какие характеристики, доступные социологическому измерению, включает.

Преимущественно «инновация» трактуется как сложный процесс коммерциализации новшеств, который инициируется наличием проблемной ситуации и в конечном итоге способ- ствует экономическому росту (Singh, Aggarval, 2021). Однако экономический рост в современном обществе детерминирован качеством человеческих ресурсов, которое соотносится с такими свойствами, как креативность, интеллектуальность, способности к познанию и обучению, то есть, по сути, акцентируются инновационные характеристики конкретных социальных групп, обладающих наибольшим потенциалом. Это обусловило нашу исследовательскую позицию относительно интерпретации инновационной активности студенчества как деятельности, сопряженной с широким спектром интеллектуальных, креативных и предпринимательских практик.

Обобщение исследовательских концепций, к настоящему времени обозначившихся в научной литературе, позволило выделить два основных подхода, на базе которых возможно изучение инновационной активности: институциональный подход, практикуемый в большей степени учеными-экономистами, и деятельностный, выдвигаемый в рамках социологической науки.

С позиций экономического (институционального) подхода инновационная активность изучается в качестве интегрального показателя, характеризующего степень экономического развития страны, региона, отрасли или организации, и анализируется преимущественно в рамках концепции «тройной спирали» (Ключарев, Чурсина, 2021; Strand et al., 2017; Etzkowitz et al., 2023).

Социологический (деятельностный) подход подразумевает, что в фокусе исследования находится инновационная активность индивидов, социальных групп или общества в целом в качестве определенной разновидности социальной деятельности. Придерживаясь социологического подхода, мы будем рассматривать инновационную активность как социальное качество субъекта (актора социально-экономических процессов), в данном случае студенческой молодежи, подразумевающее его внутреннюю готовность к освоению, использованию, распространению и созданию новшеств.

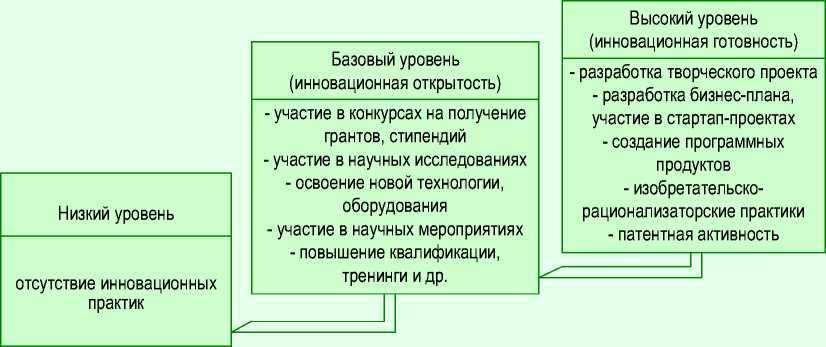

Рассматривая инновационную активность как социальное свойство субъекта деятельности, мы выделяем в его структуре несколько уровней. Конкретные их составляющие мы определили на основании устоявшихся теорий инноваций и креативности, а также используя результаты ряда эмпирических исследований инновационного поведения.

Во-первых, на базисном уровне у молодежи формируется инновационная открытость (или инновационная восприимчивость) – способность агентов осознавать важность и необходимость инноваций, потребность получать информацию о новшествах и умение встраивать их в свою повседневную и профессиональную жизнь (Банникова, Ермаков, 2020). Социологи и экономисты еще со времен теоретиков человеческого капитала указывают на ключевую роль в этом процессе образования и обучения (Mincer, 1958; Becker, 1964). Согласно исследованиям российских социологов И.Г. Дежиной и Г.А. Ключарева, для инновационной экономики особенно важно непрерывное дополнительное образование (Дежина, Ключарев, 2018). Применительно к целям нашего исследования это означает, что инновационная открытость молодежи определяет ее способность к профессиональному совершенствованию, повышению своего образовательного и квалификационного уровней.

Исследования показывают позитивное воздействие научно-исследовательской активности молодежи на развитие наукоемкого производства, т. к. она способствует развитию компетенций, необходимых для инновационной экономики. В частности, грантовая и публикационная активность студентов, участие в исследованиях и научных мероприятиях позитивно влияют на инновативные качества молодежи, поскольку формируют интеллектуальную способность к познанию реальности (Стромов, Сысоев, 2017; Васильева, 2019).

Во-вторых, более высокий уровень инновационной активности – инновационная готовность – обусловлен степенью креативности молодежи, ее готовности к реализации своего творческого потенциала. На повышение роли креативных слоев и групп в современном инновационном обществе обращали внимание еще Р. Флорида и Ч. Ландри (Florida, 2002; Landry, 2000). Отечественные ученые также указывают на наличие связи между инновационным поведением и креативностью (Бузгалин, 2017; Лу-гин, Дидковская, 2022). Творческий потенциал молодежи может реализовываться в различных практиках, в том числе в проектной деятельности. В связи с этим можно выделить еще две формы инновационной активности – участие в молодежных творческих и стартап-проектах и молодежное предпринимательство. Ряд авторов указывают, что научно-технологические стартапы продвигают инновационный сектор экономики и представляют собой генераторы идей и творческих разработок (Лобарева и др., 2018; Милючихина, 2020), другие ученые связывают инновационную активность молодежи с участием в предпринимательских проектах. При этом наблюдается две точки зрения на данный вопрос. Согласно первой, к инновационной активности преимущественно следует относить только участие молодых предпринимателей в малом бизнесе и сугубо в научно-технологических стартапах, которые в отличие от крупного бизнеса позволяют существенно сократить путь от креативной идеи до готовой к реализации инновационной разработки (Фролова, 2015). Мы более солидарны со второй точкой зрения: молодые люди, которые предлагают свои бизнес-идеи и в принципе участвуют в предпринимательстве, уже демонстрируют творческий подход, соответственно, готовность молодежи вовлекаться в предпринимательство, реализовывать свои бизнес-идеи вполне можно отнести к креативной инновационной практике.

Вслед за И.Е. Белогорцевой и коллегами в рамках научно-исследовательского творчества студентов мы особо выделяем изобретательскую активность, которая характеризует уровень результативности творческой интеллектуальной деятельности в сфере инженерии и технологии и может измеряться, например, через патентную активность (Белогорцева и др., 2015).

Таким образом, мы опирались на следующие методологические положения:

– инновационная активность молодежи представляет собой востребованную социальную деятельность, направленную на создание, освоение и использование новшеств и основанную на инновационной открытости и креативности молодежи;

– на базовом уровне инновационная активность реализуется в практиках, связанных с обеспечением инновационной открытости или восприимчивости, и характеризуется способностью молодежи к повышению своего квалификационного уровня, практиками участия в научных исследованиях, научных конференциях и семинарах, грантовой активностью студентов;

– на более высоком уровне инновационная активность студентов сопряжена с креативностью и генерированием собственных идей, предполагает различные виды проектной деятельности (прежде всего участие в творческих проектах), реализацию изобретательских и предпринимательских практик.

Мы полагаем, что успешная реализация инновационных практик, прежде всего в рамках университетской активности студенчества (именно этой сферой мы ограничили набор возможных проявлений инновативности молодежи), безусловно, зависит от институциональных факторов, то есть создания благоприятной инновационной среды (в университете, городе, регионе, обществе в целом). Но не менее важны субъективные мотивирующие факторы, в определенной мере отражающие качество человеческого ресурса инноваций. В данном случае мы имеем в виду непосредственный предмет нашего исследования – способность молодежи проектировать свое профессиональное будущее, то есть выстраивать профессиональные стратегии, которые могут выступать своего рода мотивационным механизмом, способствующим/препят-ствующем реализации инновационных установок молодого поколения.

В социологической науке сложилось достаточно устойчивое понимание профессиональных стратегий как разновидности жизненных, охватывающих сферу труда, профессий и образования, отражающих субъектность молодежи в проектировании собственных индивидуальных социально-профессиональных и образовательных траекторий. Иными словами, профессиональные стратегии и есть жизненные, рассмотренные через призму труда и занятости человека (Омельченко, 2023). Согласно классикам российской социологии личности, в качестве важнейших характеристик стратегического поведения индивидов выступают процессы целеполагания и планирования (Абульханова-Славская, 1991; Резник, Смирнов, 2000). Формирование стратегий (профессиональных, личностных, жизненных) обеспечивает саморегуляцию жизнедеятельности молодых людей: стратегии определяют способы конструирования жизни на основе обусловленных культурой смысложизненных ориентиров (Зубок, Чупров, 2020).

Отметим, что концепт «профессиональные стратегии» далеко не тождествен понятиям «жизненный путь» (Life Course) и «жизненный переход» (Life Transition), используемым в западных исследованиях, посвященных профессиональным, образовательным и жизненным траекториям молодого поколения (Clausen, 1993; Evans, Furlong, 1997; Bovenberg, 2008; Buhl et al., 2018; Barretta, Barbee, 2022; Mortimer, 2022). Акцентируя внимание на стратегическом моменте в профессиональном поведении молодежи, мы фокусируемся не на фактическом перемещении и продвижении молодых людей в пространстве социальных и профессиональных позиций, а на их ориентациях относительно желаемых или возможных статусов и ролей, направленных в ближайшее или отдаленное будущее. С этой точки зрения профессиональную стратегию индивида мы рассматриваем как субъективное планирование событий будущей трудовой жизни, которое может корректироваться по мере своего воплощения. Соответственно, профессиональные стратегии были нами операционализированы через измерение наличия сформированных в той или иной степени профессиональных и образовательных планов молодежи на ближайшее будущее и их содержательную направленность. Концептуальный подход к соотнесению инновационной активности студентов и их профессиональных стратегий, а также операционализация понятий исследования показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Концепция исследования и операционализация понятийного аппарата

Инновационная активность студенчества

Профессиональные стратегии

-

- продолжение образования в магистратуре

-

- работа по специальности в организации / на предприятии

-

- работа не по специальности в организации / на предприятии - организация своего бизнеса, реализация стартап-проектов - фриланс (самозанятость)

-

- научная деятельность, проведение исследований

- преподавание в университете, работа в сфере образования - поиск работы за рубежом и переезд в другую страну - учеба за границей в зарубежном университете - отсутствие планов на будущее

Источник: составлено авторами.

В качестве метода сбора эмпирических данных был определен количественный опрос студентов второго и третьего курсов бакалавриата. Опрошены студенты наиболее крупных и значимых университетов, расположенных в мегаполисах, составивших пространство исследования: МГУ им. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, СпбГУ, ЛЭТИ, ВолГУ и ВолГТУ, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, ТюмГУ, ТИУ.

Для отбора респондентов была использована квотная выборка с элементами гнездовой (N = 1050), квотными признаками выступили место учебы и проживания респондентов (город), а также направление обучения в университете (STEM-направления и социальные/ гуманитарные науки), в качестве гнезд рассматривались студенческие группы соответствующих направлений подготовки, в которых проводился сплошной опрос.

Обработка данных осуществлялась в программе Vortex.10.30. Типологизация профессиональных стратегий студенчества была проведена с помощью процедуры кластерного анализа методом K-means. В качестве типологизирую- щих признаков взяты бинарные переменные, измеряющие наличие и направленность профессиональных и образовательных планов студентов. Далее полученные кластеры были зафиксированы в качестве вторичной переменной, проведен поиск связи переменных, фиксирующих инновационные практики студенческой молодежи, с типами стратегий при помощи процедур корреляционного анализа, использован коэффициент корреляции Крамера как наиболее оптимальный для номинальных шкал.

Результаты исследования

Инновационная активность студентов

Согласно полученным результатам, те или иные виды инновационных практик характерны для большинства студентов (около 80%), наиболее высокий уровень участия в инновационных практиках зафиксирован среди студентов Санкт-Петербурга (90%), наиболее низкий – среди студентов Волгограда (70%). Тем не менее в среднем 20% студентов университетов не вовлечены ни в какие виды деятельности, связанные с реализацией своего инновационного потенциала (табл. 1) .

Таблица 1. Инновационная активность студентов, % от числа ответов*

|

Виды деятельности, которыми занимались за последний год |

Город |

|||||

|

03 QQ 2 |

1______ I— CD □ 1— ^ О |

1______ s CD 1— оз |

CI оз CO |

I— |

||

|

Инновационная готовность (высокий уровень) |

||||||

|

Участвовал в разработке творческого проекта |

39 |

44 |

53 |

28 |

50 |

40 |

|

Создавал или усовершенствовал устройства, технические средства для личного потребления (для себя, семьи, друзей) |

20 |

20 |

12 |

17 |

16 |

16 |

|

Создавал программные продукты |

28 |

36 |

15 |

9 |

20 |

19 |

|

Разрабатывал бизнес-план и предлагал его к рассмотрению в банке, инвесторам и т.д. |

7 |

10 |

12 |

11 |

11 |

11 |

|

Регистрировал свои патенты на изобретения |

1 |

5 |

3 |

2 |

0 |

2 |

|

Инновационная открытость (базовый уровень) |

||||||

|

Осваивал новую технологию, новое оборудование |

43 |

49 |

28 |

27 |

34 |

34 |

|

Проходил курсы повышения квалификации, тренинги и др. |

28 |

40 |

29 |

27 |

43 |

31 |

|

Выступал с докладами на научных конференциях или семинарах |

38 |

28 |

23 |

27 |

34 |

30 |

|

Участвовал в проведении научного исследования |

43 |

44 |

27 |

18 |

42 |

32 |

|

участвовал в конкурсах на получение грантов, стипендий |

29 |

30 |

13 |

8 |

15 |

17 |

|

Отсутствие активности (низкий уровень) |

||||||

|

Ничем из перечисленного |

15 |

10 |

20 |

30 |

15 |

20 |

|

* Респонденты могли отметить несколько вариантов ответа. Источник: результаты опроса. |

||||||

В целом среди студентов инновационная активность базового уровня (инновационная открытость/восприимчивость) более распространена, нежели активность, связанная с креативными установками, особенно незначительное количество студентов практикуют изобретательство, технологическое новаторство, создание программных продуктов. Эти результаты подтверждают более ранние данные, полученные И.Е. Белогорцевой, Н.В. Посоховой и М.Е. Мережко, которые зафиксировали крайне низкую степень изобретательской активности регионального студенчества, при этом одним из барьеров ученые называют слишком высокий для студентов порог вхождения в изобретательскую сферу деятельности – необходимы знания не только в области своей научной деятельности, но и в юриспруденции и экономике (Белогорцева и др., 2015, с. 51).

Кроме того, студенты крайне мало вовлечены и в бизнес-практики. Однако, если регистрация патентов, программирование и в принципе бизнес-планирование являются достаточно специфичными видами деятельности и зачастую связаны с особенностями профессиональной подготовки студентов по конкретным специальностям (понятно, что не стоит ожидать написания программных продуктов от гуманитариев, и этим отчасти объясняется малая распространенность данных видов практик), то участие в научно-исследовательской работе, выступления на научных мероприятиях, участие в конкурсах на получение стипендий и грантов не определяются профилем подготовки студента и должны составлять важную часть университетской подготовки современного специалиста для целей инновационной и конкурентоспособной экономики. Тем не менее из данных опроса следует, что эти виды практик тоже охватывают меньшую часть студентов – не более трети, а в случае с грантовой активностью – лишь 17%. Причем особенно низкий уровень участия в грантах характерен для студенчества региональных вузов: в конкурсах на получение грантов в Тюмени участвуют только 15% студентов, в Екатеринбруге – 13%, в Волгограде – 8%.

Сравнение результатов по городам показывает, что ситуация с реализацией инновационного потенциала студентов как на базовом, так и на более высоком уровне более благопо- лучна в столичных вузах (Москва и Санкт-Петербург), чем в региональных; особенно невысока степень участия студентов Волгограда (значимые различия выделены цветом в таблице 1). Прежде всего различия характерны для исследовательских практик, практики освоения новых технологий и оборудования, создания программных продуктов. Однако по уровню участия в разработке творческих проектов студенты Екатеринбурга и Тюмени существенно превосходят и московских, и петербургских. Видимо, активное внедрение проектного обучения в Уральском федеральном университете7 и в вузах Тюмени в последние годы дает определенный результат. Возможно, здесь в целом наметился позитивный тренд: например, согласно результатам исследований О.А. Милючихиной, в 2020 году опыта проектной деятельности не имели более 90% студентов, а ориентация на занятость в стартап-проектах составляла менее 20% (Милючихина, 2020, с. 288).

Типология профессиональных стратегий

Чтобы иметь возможность сопоставить инновационные практики молодежи в рамках университетской активности с проективными установками на профессиональное будущее, мы первоначально типологизировали профессиональные стратегии студентов. В результате процедуры кластеризации было сформировано пять типов профессиональных стратегий (значения конечных центров кластеров представлены в таблице 2 , наиболее значимые различия отмечены цветом).

Кластер 1. « Стратегия профессиональной занятости» (124 респондента) подразумевает жесткую ориентацию студентов на работу по своей профессии в какой-либо организации или на предприятии: все респонденты, кто попадает в данный кластер, планируют работать по специальности, при этом никто из респондентов данного кластера не планирует обучение в магистратуре после бакалавриата, создание своего бизнеса или стартапа, самозанятость. Эта линейная стратегия достаточно распространена среди студентов всех исследуемых городов, но несколько больше – среди студен-

Таблица 2. Конечные центры кластеров при типологизации профессиональных стратегий студентов

|

Конечные центры кластеров |

Кластер 1 Стратегия профессиональной занятости |

Кластер 2 Стратегия отложенного самоопределения |

Кластер 3 Стратегия академической карьеры |

Кластер 4 Независимая предпринимательская стратегия |

Кластер 5 Стратегия эмиграции и неопределенности |

|

Продолжить образование в магистратуре |

0,000 |

1,000 |

0,414 |

0,067 |

0,306 |

|

Организовать свой бизнес, реализовать старт-ап |

0,000 |

0,220 |

0,157 |

0,704 |

0,141 |

|

Заниматься фрилансом (быть самозанятым) |

0,000 |

0,144 |

0,086 |

0,654 |

0,224 |

|

Работать по специальности в организации/ на предприятии |

1,000 |

0,682 |

0,100 |

0,626 |

0,000 |

|

Нет никаких планов на будущее |

0,012 |

0,016 |

0,014 |

0,006 |

0,318 |

|

Заниматься наукой, проводить исследования |

0,198 |

0,249 |

0,657 |

0,061 |

0,106 |

|

Преподавать в университете, работать в сфере образования |

0,058 |

0,033 |

0,957 |

0,039 |

0,082 |

|

Искать работу за рубежом, уехать жить и работать в другую страну |

0,291 |

0,039 |

0,029 |

0,173 |

0,635 |

|

Работать не по специальности в организации / на предприятии |

0,186 |

0,115 |

0,171 |

0,173 |

0,212 |

|

Уехать учиться за границу в зарубежном университете |

0,151 |

0,092 |

0,171 |

0,034 |

0,188 |

|

Объем кластера |

124 |

439 |

101 |

257 |

122 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||||

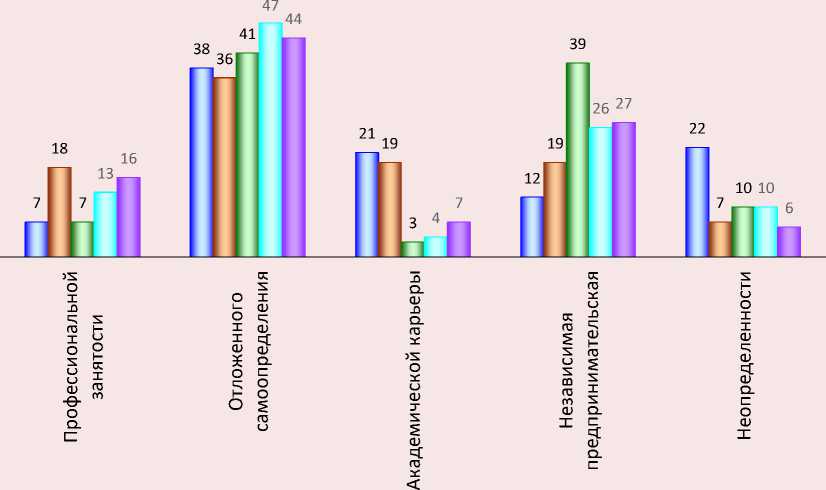

тов Санкт-Петербурга, Волгограда и Тюмени (рис. 2) . На наш взгляд, она отражает принятие весьма распространенных представлений о возможном успешном жизненном пути после университета (Дидковская и др., 2023; Кисиленко, Шаповалова, 2023) и означает встраивание молодежи в привычные социально-экономические отношения «наемный работник – работодатель».

Кластер 2. «Стратегия гибкого отложенного самоопределения» (439 респондентов) выделяется тем, что студенты, которые ее придерживаются, не всегда готовы после получения диплома работать в организации или на предприятии, но планируют продолжение учебы в магистратуре (все респонденты из данного кластера). Очевидно, что их профессиональное самоопределение далеко от стадии завершения, и эта стратегия в сравнении с предыдущей носит более гибкий (нелинейный) характер. Респонденты данного кластера отличаются более широким спектром профессиональных планов, среди их ориентаций кроме продолжения образования – возможная работа по специальности в организации, они не исключают для себя научно-исследовательскую траекторию, организацию своего дела. Это наиболее мно- гочисленный кластер, он практически равно представлен во всех городах и, можно сказать, являет собой «мэйнстрим» профессиональных траекторий студенческой молодежи.

Кластер 3. «Стратегия академической карьеры» (101 респондент) встречается в исследуемой совокупности реже остальных. Для нее характерны две основные ориентации в проектировании профессиональной траектории: заниматься наукой, проводить исследования и/или преподавать в университете, работать в сфере образования. Отметим, что в целом по массиву традиционно для последних десятилетий довольно мало студентов, планирующих в будущем заниматься наукой или преподаванием, но из тех, кто планирует, основная часть попадает в этот кластер. Распространенность данной стратегии имеет выраженную региональную специфику – она в большей степени характерна для студентов столичных вузов, чем региональных (см. рис. 2). Очевидно, что Москва и Санкт-Петербург, располагая более серьезной образовательной и научно-исследовательской инфраструктурой, изначально притягивают молодежь с более высокой академической успеваемостью и исследовательским потенциалом.

Кластер 4. «Независимая предпринимательская стратегия» (257 респондентов). Респонденты, придерживающиеся данной стратегии, имеют наиболее сформированную систему профессиональных планов: в этом кластере практически отсутствуют студенты, у которых нет планов на будущее. «Независимая предпринимательская стратегия» сочетает в себе несколько установок, в целом не сильно распространенных по всей совокупности опрошенных. Во-первых, установку на свободу от организационных рамок и независимый источник дохода – выражена ориентация на фриланс и реализацию собственных бизнес-проектов; во-вторых, практическую направленность – практически отсутствует ориентация на продолжение формального образования и занятие научной деятельностью. Данная стратегия шире распространена сре- ди студентов Екатеринбурга, чем в целом по массиву, и менее всего представлена в Москве (см. рис. 2).

Кластер 5. «Стратегия эмиграции и неопределенности» (122 респондента) характеризуется размытостью или отсутствием профессиональных планов на будущее. Данный кластер в основном составляют респонденты, у которых не сформировалось каких-либо планов: ни занятие бизнесом или фриланс, ни продолжение образования не составляют их проективные установки. Более того, это единственный кластер, где в профессиональных планах полностью отсутствует ориентация на работу по своей специальности. Другая его характерная особенность – желание уехать жить и работать за границу. Эта стратегия значительно шире распространена среди московских студентов в сравнении с университетами других городов (см. рис. 2).

Рис. 2. Распространенность профессиональных стратегий среди студентов исследуемых мегаполисов, % от числа ответивших

□ Москва □ Санкт-Петербург □ Екатеринбург □ Волгоград □ Тюмень

(Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,186, Вероятность ошибки (значимость): 0,000) Источник: составлено авторами.

Инновационный потенциал профессиональных стратегий

Результаты корреляционного анализа демонстрируют наличие определенной зависимости между типами профессиональных стратегий и инновационными практиками студентов (табл. 3).

Очевидно, что «стратегия эмиграции и неопределенности» обладает невысоким инновационным потенциалом и в целом не способствует проявлению инновационной активности. Студенты, придерживающиеся такой стратегии, значительно реже в сравнении со студентами из других кластеров участвуют в разработке творческих проектов, а также бизнес-планов и стартапов. Напротив, среди них выше доля респондентов, ответивших, что вообще не занимаются какой-либо деятельностью, связанной с инновациями (31%, тогда как в среднем по массиву только 21%). Аналогично низкий уровень инновационной активности у студентов, при- держивающихся «стратегии профессиональной занятости»: среди них мало в сравнении с другими типами стратегий распространены практики, связанные с бизнес-планированием и повышением своего уровня квалификации, обучением на курсах и тренингах, а значительная часть респондентов этой группы вообще не занимается какой-либо деятельностью, связанной с инновациями (29%).

«Стратегия академической карьеры» и «независимая предпринимательская стратегия», напротив, предполагают довольно высокий уровень инновационной активности, но несколько различающейся по своему характеру. «Независимая предпринимательская» стратегия связана с реализацией практик креативного спектра, она отличает студентов со сформированной инновационной готовностью – они в большей степени, чем остальные, участвуют в разработке творческих и бизнес-проектов. «Стратегия академической карьеры» способ-

Таблица 3. Инновационный потенциал профессиональных стратегий студентов*, % от числа ответов

|

Виды деятельности, которыми занимались за последний год |

Профессиональные стратегии |

|||||

|

Стратегия профессиональной занятости |

Стратегия отложенного самоопределения |

Стратегия академической карьеры |

Независимая предпринимательская стратегия |

Стратегия эмиграции и неопределенности |

По массиву |

|

|

Инновационная готовность (высокий уровень) |

||||||

|

Участвовал в разработке творческого проекта |

36 |

39 |

39 |

45 |

35 |

40 |

|

Создавал или усовершенствовал устройства, технические средства для личного потребления |

17 |

16 |

26 |

14 |

12 |

16 |

|

Создавал программные продукты |

21 |

17 |

24 |

13 |

26 |

18 |

|

Разрабатывал бизнес-план и предлагал его к Рассмотрению в банке, инвесторам и т.д. |

5 |

11 |

10 |

15 |

4 |

10 |

|

Регистрировал свои патенты на изобретения |

1 |

2 |

7 |

1 |

1 |

2 |

|

Инновационная открытость (базовый уровень) |

||||||

|

Проходил курсы повышения квалификации, тренинги и др. |

15 |

32 |

37 |

33 |

29 |

30 |

|

Осваивал новую технологию, новое оборудование |

30 |

34 |

41 |

27 |

35 |

33 |

|

Выступал с докладами на научных конференциях или семинарах |

20 |

33 |

54 |

22 |

26 |

30 |

|

Участвовал в проведении научного исследования |

26 |

31 |

67 |

23 |

25 |

31 |

|

Участвовал в конкурсах на получение грантов, стипендий |

14 |

17 |

39 |

10 |

20 |

17 |

|

Отсутствие активности (низкий уровень) |

||||||

|

Ничем из перечисленного |

29 1 |

19 |

9 |

20 1 |

31 |

21 |

|

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,151, вероятность ошибки (значимость): 0,001. Источник: результаты опроса. |

||||||

ствует реализации инновационного потенциала скорее в сфере исследований и научно-технологических разработок, демонстрируя на сравнительно высоком уровне как инновационную открытость (инновационную восприимчивость) – студенты участвуют в исследованиях, выступают с научными докладами на конференциях, осваивают новые технологии и оборудование, так и инновационную готовность – занимаются разработкой или совершенствованием устройств и технических средств, создают программные продукты.

«Стратегия отложенного самоопределения» занимает срединное положение между остальными типами стратегий: она, безусловно, не способствует инновационной активности в той мере, как две предыдущие, однако среди студентов, ее придерживающихся, достаточно высока доля реализующих инновационные практики базового уровня: освоение нового оборудования и технологий, выступление на научных мероприятиях, участие в научных исследованиях.

Заключение

Резюмируя полученные результаты теоретического и эмпирического характера, мы можем отметить следующее.

Анализ инновационной активности студенческой молодежи с позиций деятельностного подхода позволил структурировать феномен инновационного поведения молодежи, выделив в нем два взаимосвязанных между собой уровня: во-первых, инновационную восприимчивость, позволяющую студентам успешно и эффективно осваивать и использовать готовые инновационные решения, во-вторых, базирующуюся на ней инновационную готовность, связанную со способностью молодежи к развитию креативности и реализацией своих собственных идей и проектов. Для оптимального инновационного развития необходимо расширять для молодежи возможности реализации инновационных практик обоих уровней.

Текущий анализ показал, что существенная часть (от 10 до 30%) студентов ведущих университетов в исследуемых городах не охвачена какими-либо видами инновационной деятельности. Ситуация в столичных вузах и отчасти в Тюмени несколько благоприятнее, чем в региональных вузах в целом и особенно в Вол- гограде, однако для студентов исследуемых мегаполисов характерен общий тренд: недостаточная распространенность инновационных практик базового уровня (участие в конкурсах на получение грантов, в научных конференциях и семинарах, научно-исследовательская активность) и низкая степень вовлечения в научно-технологическое творчество (рационализаторско-изобретательская активность), программирование и разработку бизнес-проектов.

Профессиональные стратегии, формируемые студентами в процессе учебы в вузе, выступают значимым фактором для инновационной активности регионального студенчества. Установлено, что конкретные стратегии могут способствовать или препятствовать реализации студентами своего инновационного потенциала в рамках университетской активности. Обнаружив типические характеристики профессиональных стратегий студентов, мы связали каждый выделенный тип стратегии с определенным спектром инновационных практик.

Существенным инновационным потенциалом обладает «стратегия академической карьеры», предполагающая ориентацию на научноисследовательскую работу и преподавание в вузе, способствующая реализации различных инновационных практик от участия в исследовательских проектах и грантах, до изобретательства и создания программных продуктов.

Достаточно высокий инновационный потенциал демонстрирует «независимая предпринимательская стратегия», которая нацелена на выход за «организационные рамки» профессиональной самореализации и ориентирована на поиск независимого источника дохода (предпринимательство, фриланс, стартап). Она способствует активной реализации инновационных практик бизнес-планирования, разработке творческих и стартап-проектов.

В определенной степени перспективной для развития инновационного потенциала представляется «стратегия отложенного самоопределения», подразумевающая гибкие ориентации молодежи на продолжение образования, широкий спектр вариантов профессиональных планов, и сопряженная с такими видами инновационной активности, как проведение научных исследований, бизнес-планирование, создание программных продуктов.

Остальные стратегии – «стратегия профессиональной занятости» и «стратегия эмиграции и неопределенности» – носят скорее адаптационный, нежели инновативный характер и в меньшей степени сопряжены с активной инновационной деятельностью студентов. Хотя они не являются широко практикуемыми среди студенчества, тем не менее могут представлять определенную проблему, поскольку данным группам студентов будет сложнее включиться в современный экономический процесс и соответствовать запросу к специалистам новой «экономики знаний». Кроме того, распространение этих стратегий снижает возможности потенциального вклада студенческой молодежи в инновационную составляющую российской экономики.

Анализ стратегий инновационного поведения студенческой молодежи позволяет сформулировать некоторые практические рекомендации по адресному воздействию на них. В первую очередь, необходимо комплексно развивать инновационный потенциал студенческой молодежи регионов, обеспечивая возможности для реализации инновационных практик как на уровне восприимчивости (внедрение готовых решений), так и на уровне креативности и развития собственных проектов. Это позволит оптимизировать инновационное развитие студентов и их вклад в инновационную эко- номику городов. Во-вторых, следует уделить особое внимание повышению вовлеченности студентов в широкий спектр инновационных практик – от участия в научных конференциях и конкурсах до разработки стартапов и биз-нес-проектов. В-третьих, требуется создание условий для развития у студентов профессиональных стратегий, наиболее благоприятных с точки зрения инновационной активности, таких как «независимая предпринимательская стратегия» и «стратегия академической карьеры». Их поддержка позволит в максимальной степени раскрывать инновационный потенциал студенческой молодежи. В-четвертых, необходимы адресные решения в отношении студентов, придерживающихся стратегий со слабым инновационным потенциалом, в частности стратегий «эмиграции и неопределенности» и «профессиональной занятости». Следует оказывать таким студентам помощь в профессиональной ориентации и развитии их инновационной готовности. Активизация мер в рамках названных направлений окажет позитивное воздействие на всестороннее развитие инновационного потенциала студенческой молодежи, повышение вовлеченности молодых людей в различные виды инновационной деятельности, а также на стимулирование наиболее продуктивных профессиональных инновационных стратегий.

Список литературы Анализ стратегий инновационного поведения студенчества

- Абульханова-Славская К.А. (1991). Стратегия жизни. М.: Мысль.

- Банникова Л.Н., Ермаков М.А. (2020). Инновационная восприимчивость студентов региональных технических университетов: социологический анализ // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. № 1. С. 113—125. Б01: 10.15593/2224-9354/2020.1.9

- Белогорцева И.Е., Посохова Н.В., Мережко М.Е. (2015). Развитие изобретательской активности в высшей школе как фактор повышения интеллектуального потенциала региона // Вестник ТГУ. Вып. 3 (3). С. 50—55.

- Бижоев Б.М. (2019). Инновационные формы привлечения инвестиций в цифровой экономике // Вопросы инновационной экономики. Т. 9. № 3. С. 647—656. Б01: 10.18334/утее.9.3.40945

- Бузгалин А.В. (2017). Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. № 7. С. 43—53. Б01: 10.7868/80132162517070054

- Васильева Е.Е. (2019). Роль научного стендапа в исследовательской деятельности учащейся молодежи // Вестник СПбГИК. № 4 (41). С. 23—27. Б01: 10.30725/2619-0303-2019-4-23-27

- Вишневский Ю.Р., Вишневский С.Ю. (2012). Профессиональный выбор студентов и ресурсный подход: от потенциала к реализации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. № 1 (25). С. 22—27.

- Глазьев С.Ю., Косакян Д.Л. (2024). Состояние и перспективы формирования 6-го технологического уклада в российской экономике // Экономика науки. Т. 10. № 2. С. 11—29. Б01: 10.22394/2410-132Х-2024-10-2-11-29

- Гохберг Л.М., Кузнецова Т.Е. (2011). Стратегия-2020: новые контуры российской инновационной политики // Форсайт. Т. 5. № 4.

- Деев А.С., Красовская Н.В., Черноморченко С.И. (2022). Тюмень: опыт постиндустриальной трансформации городского пространства // Вестник Томского государственного университета. История. № 78. С. 26-31. DOI: 10.17223/19988613/78/4

- Дежина И.Г., Ключарев Г.А. (2018). Российское образование для инновационной экономики: «болевые точки» // Социологические исследования. № 9. С. 40-48. DOI: 10.31857/S013216250001957-5

- Дидковская Я.В., Трынов Д.В., Чистяков П.А. (2023). Профессиональные стратегии студентов в контексте образа социального будущего // Социологические исследования. № 9. С. 63-77. DOI: 10.31857/ S013216250027778-8

- Дроздова Ю.А. (2023). Реализация концепции «Умный город» в оценках населения (на примере Волгограда) // Научный результат. Социология и управление. Т. 9. № 1. С. 59-70. DOI: 10.18413/2408-9338- 20239-1-0-6

- Ерохина Е.В. (2015). Инновационная активность региона: проблемы, оценка и возможности стимулирования // Общество: политика, экономика, право. № 2. С. 22-28.

- Зубок Ю.А., Чупров В.И. (2020). Жизненные стратегии молодежи: реализация ожиданий и социальные настроения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 13-41.

- Карачаровский В.В., Шкаратан О.И. (2019). Разные цели одного общества // Социологические исследования. № 1. С. 5-17. DOI: 10.31857/S013216250003743-0

- Кисиленко А.В., Шаповалова И.С. (2023). Проектирование жизненного пути, или каким молодежь видит свое будущее? // Социологические исследования. № 2. С. 83-94. DOI: 10.31857/S013216250024385-6

- Ключарев Г.А., Чурсина А.В. (2021). Наукоемкие производства для инновационной экономики: мнения экспертов // Вестник РУДН. Серия «Социология». Т. 21. № 1. С. 68-83. DOI: 10.22363/2313-2272-202121-1-68-83

- Лугин Д.А., Дидковская Я.В. (2022). Креативность как условие инновационной деятельности молодого поколения: теоретический обзор и анализ современных концепций // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы VIII Международной научно-практической конференции / под ред. А.П. Багировой. Т. 1. Екатеринбург: Издательство Уральского университета. С. 241-246.

- Милючихина О.А. (2020). Анализ мотивации российской молодежи к участию в инновационной деятельности // Российский экономический вестник. Т. 3. № 2. С. 288-291.

- Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И., Шелудков А.В. (2022). Полимасштабный подход к выявлению пространственного неравенства в России как стимула и тормоза развития // Известия Российской академии наук. Серия географическая. Т. 86. № 3. С. 289-309. DOI: 10.31857/S2587556622030128

- Омельченко Е.Л. (2023). Воображаемые горизонты будущего. Жизненные ориентиры и миграционные планы молодежи Северо-Западного региона России // Социологические исследования. № 12. С. 121-135. DOI: 10.31857/S013216250029342-9

- Резник Ю.М., Смирнов Е.А. (2002). Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа. М.: Институт человека РАН. Независимый институт гражданского общества. 260 с.

- Стромов В.Ю., Сысоев П.В. (2017). Основные векторы развития студенческой науки в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина на современном этапе // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки Т. 22. Вып. 5 (169). DOI: 10.20310/1810-0201-2017-22-5(169)-7-17

- Сущая Е.С. (2022). Большие города как эпицентры социально-экономической динамики южного макрорегиона: первая четверть XXI века // Региональная экономика. Юг России. Т. 10. № 4. С. 113— 127. DOI: https:// doi.org/10.15688/re.volsu.2022.4.11

- Тонких Н.В., Вербенская А.В., Камарова Т.А. (2023). Рейтинг городов-миллионников РФ по параметрам родительского благополучия // Вестник евразийской науки. Т. 15. № 6. URL: https://esj.today/ PDF/37ECVN623.pdf

- Фролова И.А. (2015). Инновационная активность молодых предпринимателей как фактор конкурентоспособности МИП в России // Управление устойчивым развитием. № 1 (1). С. 68-71.

- Barrett A.E., Barbee H. (2022). The subjective life course framework: Integrating life course sociology with gerontological perspectives on subjective aging. Adv Life Course Res, 51, 100448. DOI: 10.1016/j.alcr.2021.100448

- Becker G.S. (1964). Human Capital. New York: Columbia University Press.

- Bovenberg A.L. (2008). The life-course perspective and social policies: An overview of the issues. Cesifo EconomicStudies, 54(4), 593-641. D01:10.1093/cesifo/ifn029

- Buhl H.M., Noack P., Kracke B. (2018). The role of parents and peers in the transition from university to work life. Journal of Career Development, 45(6), 523-535. DOI: 10.1177/0894845317720728

- Clausen J.A. (1993). American Lives. New York: Free Press.

- Etzkowitz H., Dzisah J., Albats E., Cai Y, Outamha R. (2023). Entrepreneurship and innovation in the Triple Helix: The perspicacity of intermediate ties. Industry and Higher Education, 37(6), 753-761.

- Evans K., Furlong A. (1997). Metaphors of youth transitions: Neches, pathways, trajectories or navigations. In: Bynner J., Chisholm L., Furlong А. (Eds.). Youth, Citizenship and Social Change in a European Context. Aldershot: Ashgate.

- Florida R. (2002). The Rise of the Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.

- Landry C. (2000). The Creative City. A Toolkit for Urban Innovation. Earthscan Ltd, UK&USA.

- Lobareva N.S., Malinkin S.V., Glukhikh P.L. (2018). Challenges and prospects of youth start-up movement research as a new trend of Russian entrepreneurship development. Vestnik Permskogo universiteta. Seriya "Ekonomika"=Perm University Herald. Economy, 13(4), 602-622. DOI: 10.17072/1994-9960-2018-4-602-622

- Mincer J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 281-302.

- Mortimer J.T. (2022). Agency, linked lives and historical time: Evidence from the longitudinal three-generation Youth Development Study. Longitudinal and Life Course Studies, 13(2), 195-216. DOI: 10.1332/175795921X1639828 3564306

- Singh S., Aggarwal Y. (2021). In search of a consensus definition of innovation: A qualitative synthesis of 208 definitions using grounded theory approach. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 35(2), 177-195. DOI: https://doi.org/10.1080/13511610.2021.1925526

- Strand O., Ivanova I., Leydesdorff L. (2017). Decomposing the Triple-Helix synergy into the regional innovation systems of Norway: Firm data and patent networks. Quality & Quantity, 51(3), 963-988. DOI: 10.1007/s11135-016-0344-z