Анализ структурных изменений и перспектив развития региональных экономических систем

Автор: Иншаков Олег Васильевич, Шаркевич Игорь Вадимович, Шевандрин Андрей Васильевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 10, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970497

IDR: 14970497

Текст статьи Анализ структурных изменений и перспектив развития региональных экономических систем

О.В. Иншаков , И.В. Шаркевич , А.В. Шевандрин

Формирование стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации в условиях глобализации и регионализации должно основываться на мониторинге и прогнозировании структурных изменений, происходящих в экономике страны. В настоящее время в качестве количественной оценки развития используется такая характеристика региона, как его экономический рост, выраженный в темпах увеличения реального ВРП или в расчете этого показателя на душу населения. Среднедушевой ВРП аккумулирует в себе результат взаимодействия многих факторов и зависит от производства товаров, государственных расходов и доходов, производства услуг и т. д. Характеризуя по своей сути количественное расширение масштабов региональной экономики, ВРП является экзогенным макроэкономическим показателем, рост которого может рассматриваться как необходимое условие для социальноэкономического развития.

В рамках эволюционного подхода в российском экономическом пространстве возможно исследовать различные ранее не акцентированные аспекты роста ВРП субъектов Федерации с целью выявления макроэкономических характеристик, позволяющих измерять структурные сдвиги в хозяйственных системах регионов, и определения на этой основе эндогенных индикаторов их развития 1.

Субъекты РФ образуют самоорганизующуюся в определенных пределах холистическую систему, между элементами которой сложился комплекс социально-экономических связей и отношений. Эти связи системно определяются едиными человеческими, технологическими, природными, институциональными, организационными и информационными факторами 2, порожденными соответствующими ресурсами, условиями и целями функционирования экономических систем. Различный характер соединения этих факторов на микроуровне общественного производства будет влиять на его макро- и мезопропорции структуры национальной экономики.

Нелинейный характер зависимости отношения суммарного ВРП к ВВП (см. рис. 1) при их одновременном росте в период 1994– 2003 гг. говорит о том, что для анализа экономических изменений необходимо исследовать не «точечные» интегральные статистические показатели, а их распределение по возможно большому количеству субъектов Федерации. Тогда форма распределения будет индикатором каких-либо сдвигов в национальной экономике в целом, а смена положения отдельного субъекта Федерации в этом распределении будет фиксировать его экономические изменения относительно других регионов. Это возможно определить с помощью их ранжирования по избранному показателю. При та-

□ ВРП/ВВП, %

Рис. 1. Эмпирическое распределение отношения суммарного ВРП субъектов РФ к ВВП страны за 1994–2003 гг. (по данным Госкомстата России)

ком подходе национальная экономика может исследоваться как суперпозиция региональных хозяйств, в итоге определяющих развитие всей страны.

В РФ до настоящего времени все еще наблюдается существенная межрегиональная дифференциация, достигавшая в 1999 г. размаха вариации значений объема ВРП на душу населения для 88 регионов страны около 30 раз 3. Поэтому на начальном этапе исследования для выявления общих закономерностей распределения по различным наборам изучаемых характеристик и их содержательной интерпретации должна быть проведена классификация регионов по соответствующим признакам 4.

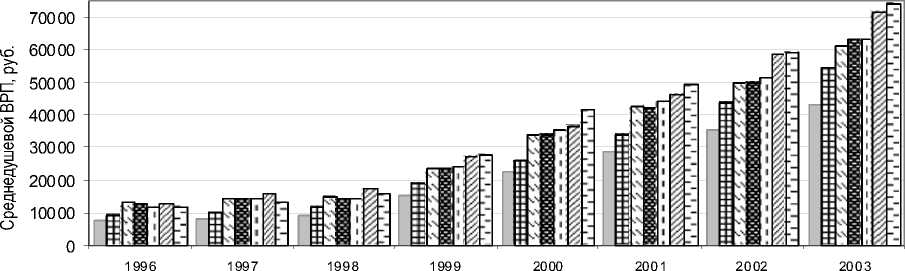

Критерием отбора регионов в группу классификации может быть однородность значений избранных показателей с учетом эволюционного характера их изменения, определяемых способом вовлечения различных факторов производства и структурой общественного разделения труда. Анализ среднего душевого ВРП по официальным данным показал, что этому критерию удовлетворяют около 73 регионов, в число которых не вошли регионы с экономикой с доминантой добычи ресурсов и г. Москва. Распределение величины ВРП на душу населения по федеральным округам (ФО) РФ для этих 73 выбранных субъектов Федерации (регионов) представлено на рисунке 2.

Распределение величины ВРП на душу населения по федеральным округам (ФО) РФ для этих 73 выбранных регионов представлено на рисунке 2. Полученные данные об этом распределении показывают, что на первом этапе социально-рыночной трансформации оно имело приблизительно равномерный характер.

Далее наблюдается эволюционное изменение ранговых распределений измеряемого экзогенного валового показателя (ВРП на душу населения) в сторону большей дифференциации как среди ФО, так и внутри них. Исследованию взаимосвязи таких макроэкономических показателей (ВРП, его распределение и рост) со структурными изменениями в экономике на региональном уровне посвящена большая часть предлагаемой методологии и основанной на ней методики.

Сдвиги в отраслевой структуре ВРП, зависящей от сочетания и вовлечения базовых эндогенных факторов развития общественного производства 5 и их распределения по видам хозяйственной деятельности, могут быть использованы для количественной инди-

Среднедушевой валовой региональный продукт федеральных округов РФ (73 региона)

□ ЮФО и ЦФО 0 УФО в СФО □ ПФО и ДФО □ СЗФО

Рис. 2. Эмпирическое распределение среднедушевого ВРП по ФО РФ, полученного по нересурсодобывающим регионам за 1996–2003 гг.

кации экономической эволюции региональных и макрорегиональных систем 6. В качестве измерения межотраслевых пропорций в структуре ВРП возможно использование параметрической классификации.

Первоначально выбранные для типологического анализа 73 региона разделим на две макроэкономические группы. В первую отнесены регионы, у которых большая часть ВРП приходится на отрасли, производящие товары (экономика, ориентированная на трансформацию), а во вторую – регионы, у которых большая часть ВРП приходится на производство услуг (экономика, ориентированная на трансакцию). Данная классификация, таким образом, проведена на основе значения консолидирующего признака (степень трансакционной или трансформационной ориентации экономики региона).

Так как ядром любой экономической системы, определяющим уровень ее развития, является материальное производство, то дальнейшее применение классификационного анализа было ограничено группой регионов, относящихся к типу экономики трансформационной ориентации.

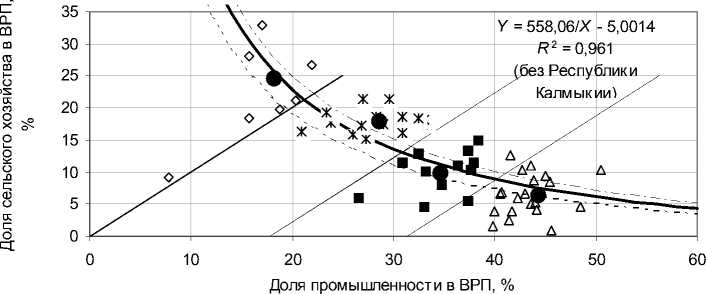

К типу экономики аграрной ориентации (группа I) следует отнести те регионы, в которых доля сельскохозяйственной продукции в ВРП превосходила долю промышленности. Регионы, для которых этот критерий не выполняется, могут быть отнесены к индустриаль- ным регионам. Используя двухмерную классификацию в координатах «доля промышленности – доля сельского хозяйства» и методы кластерного анализа, оставшиеся регионы целесообразно разделить на три типа индустриальных экономик: слабой индустриализации (группа II), средней индустриализации (группа III), высокой индустриализации (группа IV). К группе V следует отнести регионы с трансакционной ориентацией экономики. Результаты классификации регионов РФ по пропорциям макроэкономических сфер производства представлены в таблице 1 и на рисунке 3.

Типичное распределение регионов с экономикой трансформационного типа представлено на рисунке 4. Как видно из этого рисунка, в пространстве «доля сельского хозяйства – доля промышленности» совокупность регионов РФ представляет собой линейно разделимые множества, фактически являющиеся геометрической интерпретацией результирующей классификации. Прямая линия, выходящая из начала координат данного пространства классификации под углом 45°, разделяет исследуемые российские регионы на аграрные и индустриальные, представленные точками отраслевых пропорций.

Черные круги на рисунке 4 показывают центры кластерных скоплений. R 2 – величина достоверности аппроксимации центров кластеров гиперболической зависимостью Y (отражена черной сплошной кривой).

Таблица 1

|

Год |

Трансакционноориентированный (V) |

Трансформационноориентированный (ТФО) |

Типы (ТФО) |

|||

|

Аграрный (I) |

Индустриальный |

|||||

|

Слабоиндустриальный (II) |

Среднеиндустриальный (III) |

Высокоиндустриальный (IV) |

||||

|

1996 |

26 |

74 |

7 |

18 |

24,5 |

24,5 |

|

1997 |

45 |

55 |

6 |

19 |

26,0 |

4,0 |

|

1998 |

51 |

49 |

3 |

16 |

22,0 |

8,0 |

|

1999 |

25 |

75 |

5 |

23 |

32,0 |

15,0 |

|

2000 |

18 |

82 |

8 |

22 |

30,0 |

22,0 |

|

2001 |

21 |

79 |

11 |

23 |

16,0 |

29,0 |

|

2002 |

37 |

63 |

5 |

22 |

25,0 |

11,0 |

|

2003 |

49 |

51 |

3 |

18 |

26,0 |

4,0 |

Относительное распределение регионов по типам региональных экономических систем, %

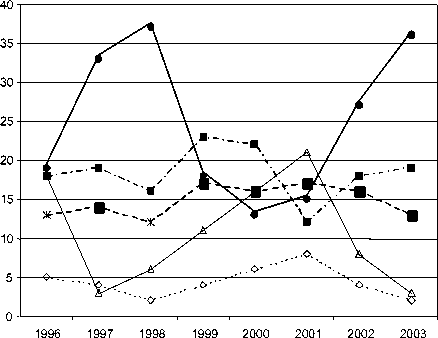

Динамика распределения по типам региональных экономических систем (РЭС), 1996–2003 гг.

--о --аграрный (I)

--ж-- слабоиндустриальный (II)

------ среднеиндустриальный (III)

--А высокоиндустриальный (IV)

трансакционноориентированный (V)

Рис. 3. Эмпирическое распределение численности регионов по типам региональных экономических систем за 1996–2003 гг. по результатам их классификации

△ IV ■ III ж II о I

2001 1999 2003

Рис. 4. Типологическое распределение регионов (типы I–IV) РФ в пространстве «доля сельского хозяйства – доля промышленности» за 2001 г. (пунктирные линии ограничивают область расположения восстановленных гиперболических зависимостей за 1996–2003 гг.)

Точка, соответствующая Республике Калмыкия (в левом нижнем углу распределения для типа I), резко ухудшающая однородность данных и R 2, в аппроксимации не учитывалась. Это связано со значительной специфичностью экономики Калмыкии в составе исследуемой группы регионов.

Остальные прямые линии были проведены под тем же углом через граничные точки, находящиеся посередине, между центрами (черные кружки) трех типов сгущений, полученных с помощью метода кластерного анализа. Как видно на приведенном рисунке, эти прямые линии являются естественными границами между различными группами таких сгущений, представляющих типы региональных экономических систем (РЭС).

Геометрическая интерпретация полученной классификации позволяет идентифицировать типы РЭС по степени относительной вовлеченности природных и технических факторов общественного производства, что находит отражение в сельскохозяйственной и промышленной долях ВРП. Кривая линия, проведенная через центры кластеров, фактически отражает суть проведенной классификации – эволюционное распределение регионов по степени субституции природных и технических факторов, определяемое уровнем развития технологического уклада и социально-экономических отношений на данной территории. Распределение регионов по типам РЭС за период с 1996 по 2003 г. представлено в таблице 1 и на рисунке 4. Как видно из приведенных данных, региональная структура национальной экономики может быть представлена типовым распределением региональных экономик, специфически проявляющим циклический характер их эволюционных изменений (см. рис. 3). Анализ показывает, что наблюдаемая цикличность обусловлена сложными процессами перераспределения количества регионов по пяти типам РЭС, в целом отражающим всю макроэкономическую динамику страны и влияющим на нее. Например, резкое уменьшение в предкризисном 1997 г. численности регионов высокоиндустриального IV типа вызвано в основном переходом десяти из них в индустриальный III тип и связано с ростом «заселенности» V типа за счет всех остальных регионов. Наибольшую относительную устойчивость по количеству входящих в них субъектов Фе- дерации (в среднем 45 %) проявляют популяции таковых, относящиеся ко II и III типам. Однако такая стабильность доли для этих типов достигается за счет мобильности их регионального состава.

При анализе типовой мобильности регионов по годам установлено, что во взаимодействиях между типами РЭС проявляются определенные закономерности. Регионы, входящие в группу II типа, в основном участвуют в обменах с III и IV типами, но слабо с I типом, а регионы из группы III типа легче обмениваются местами со II, IV и V типами. Однако регионы из группы V типа обмениваются местами и взаимодействуют с представителями всех типов (I–IV).

Проведенные исследования позволяют обнаружить в группе каждого типа так называемую «стабильную подгруппу» регионов, находящихся в определенном типе практически постоянно с вероятностью 0,75 и более. Каждая такая подгруппа в целом описывается присущими только ей устойчивыми значениями макроэкономических показателей: объемом ВРП, темпами его роста, количеством населения и т. д. В типы I, II, III, IV и V входят, с указанной выше вероятностью, 3, 9, 8, 4 и 17 регионов соответственно, составляющих 56 % от 73 субъектов РФ. Таким образом, для каждого типа РЭС характерны определенные состояния условий и ресурсов, факторов и продуктов, эволюция которых обобщенно показана на рисунке 4. Этим типам соответствуют регионы со сложившимся высоким уровнем хозяйственной специализации, соответствующим условиям, ресурсам, факторам и капиталам.

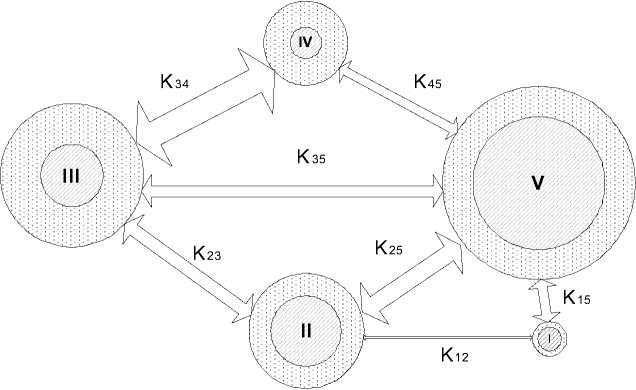

Другие регионы образуют нестабильную составляющую соответствующего типа РЭС, флуктуация которой определяет нерегулярный характер изменения макроэкономических показателей. Как естественно идентифицированная часть экономической системы РФ, каждый тип РЭС может состоять из стабильного, специфицирующего ее «полюса» и окружающей его флуктуирующей оболочки. Сама же национальная экономика может быть представлена как совокупность взаимодействующих «полюсов развития», структурирующих вокруг себя остальное экономическое пространство и достраивающих свои оболочки за счет регионов с неравновесной динамикой (из- меняющимся составом, соотношением и коммуникациями факторов развития), образующих подвижную типовую периферию (рис. 5).

Круги на рисунке 5, заштрихованные наклонными линиями – полюсы развития соответствующего типа, заполненные точками области – их изменчивая оболочка флуктуаций. Коэффициенты Kij обозначают степень взаимодействия между I, II, III, IV и V типами РЭС, выраженную в рамках предложенного подхода через количество обменов между каждыми двумя типами РЭС.

Реально складывающаяся структура экономики притягивает к полюсам развития остальные регионы, что обусловливает процесс их динамического перераспределения между различными типами РЭС. Это свидетельствует о частичной потере управляемости и становлении рыночной самоорганизации экономик переходного периода. Такие инволюционные изменения в региональной структуре экономики иногда сопровождаются ростом ВРП и ВВП.

Однако подобный рост этих валовых показателей не является достаточным условием для индикации устойчивого развития экономики как на уровне региона, так и страны в целом. Рост конкретных значений этих макропоказателей, как индикаторов одной из главных функций экономической системы, может быть осуществлен за счет реализации адекватной внешним условиям одной из многих ее внутренних структур, соответствующих данному уровню развития общества. В данном случае достижение цели (планируемый ВРП или ВВП) происходит за счет адаптационных механизмов, а не стабильных эволюционных изменений. В настоящее время для российской экономики при ее мощной сырьевой базе, по-видимому, характерен такой механизм роста валовых показателей (поэтому в анализ были включены регионы, где не доминирует добыча ресурсов).

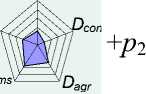

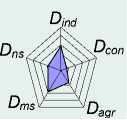

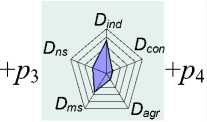

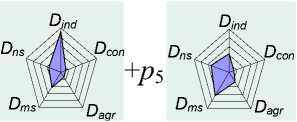

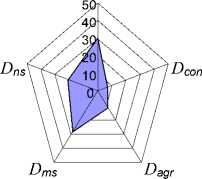

Анализ долевых пропорций ВРП основных отраслей Dind , Dcon , Dagr , Dms и Dns (промышленность, строительство, сельское хозяйство, материальные и нематериальные услуги соответственно), проведенный по семидесяти трем регионам в период 1996–2003 гг., показал, что конфигурации их лепестковых диаграмм практически остаются неизменными для всех типов РЭС, идентифицированных с помощью проведенного кластерного анализа. Предложенная многополюсная модель развития национальной экономики позволяет рассматривать ее как гетерогенную хозяйственную систему, представляемую суперпозицией РЭС различных типов:

i = n

ES rf = Z < P„ Tt > , (1)

i = 1

где n – количество типов РЭС, равно 5 для включенных в исследование регионов РФ;

V

K 23

K 25

K 12

K 35

K 15

K 34

Рис. 5. Модель полюсного развития типов РЭС в системе национальной экономики

T < Dind , Dcon , D . , Dms , D^ > - i-й тип региональной экономики, определяемый структурой межотраслевых пропорций ВРП;

pi – доля регионов РФ, соответствующих типу Ti (см. табл. 1).

Как показал анализ, межотраслевая структура пропорций < Dind , Dcon , Dagr , Dms , Dns > для каждого из идентифицированных типов РЭС I–V (соответственно T 1 , T 2 ,T 3 ,T 4 ,T 5) практически остается неизменной за период 1996– 2003 годы. Тренды изменений долевых значений ВРП отраслей для данного типа РЭС практически отсутствуют, а стандартное относительное отклонение находится в основном в пределах (5–15 %). Отраслевая структура хозяйства РФ ( ESRF ) за истекший год tk , системно представленная соотношением (1), определялась по формуле:

< D j ( t k » = £ p,( 4 ) D , ( t k ) , (2)

i = 1

тически остается неизменной отраслевая структура национальной экономики. Факторным индикатором ее макроструктурной динамики может рассматриваться величина pi ( t ), позволяющая за счет изменения распределения этой величины адаптировать РЭС к изменениям внешней среды. Практически весь прирост суммарного ВРП затрачивается на поддержание имеющегося экономического порядка (институциональной организации) национальной экономики, то есть на адаптационные экономические изменения, реализующиеся через динамику региональной отраслевой структуры.

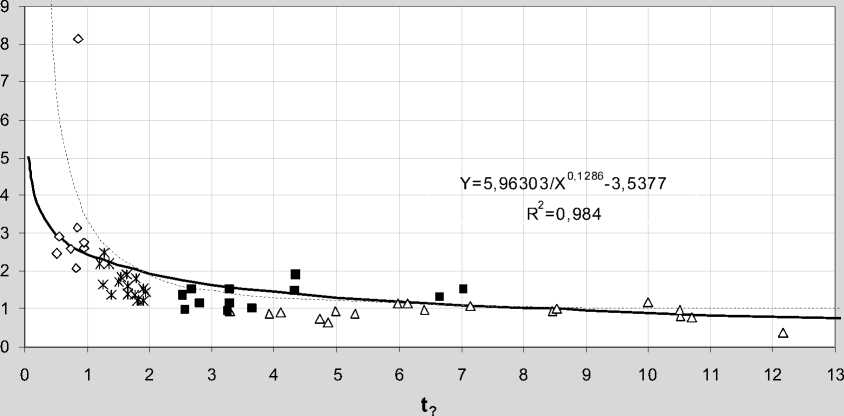

Анализ эмпирических зависимостей, представленных на рисунке 4, и отраслевых лепестковых диаграмм, конфигурации которых соответствуют идентифицированным типам РЭС (рис. 6), показывает, что для индикации структурных сдвигов в региональной экономике можно ввести следующие количественные экзогенные структурные индикаторы:

где pi ( tk ) – вес i -го типа РЭС в году tk ;

j – индекс, обозначающий вид отрасли (например, D j = D ind );

D ij ( t k ) – долевое значение j -й отрасли в tk -м году, полученное усреднением таковых значений для регионов, принадлежащих к типу Ti .

Так как значения величины ( D j ( t k ) ) за период 1996–2003 гг. претерпевают небольшие флуктуации (~ 10 %), то они были усреднены

t = D ind α ;

agr

t. = - D L

β , D ind

где Ds = Dms + Dns .

по времени:

___ i t =2003

Dj=Y, 2

где D t = 8 лет.

Результирующая средневзвешенная структура экономики РФ

< D ind , D con

D agr

, D ms

, D ns

>

представлена на рисунке 6 в форме лепестковой диаграммы. Визуальный анализ показывает, что ее конфигурация есть приблизительно среднее между таковыми для типов T 2 и T 3.

Таким образом, при существенном росте ВРП, а также его суммы по 73 субъектам прак-

Эти индикаторы количественно отража-

ют межотраслевые пропорции, а их содержательная интерпретация заключается в том, что индикатор t a служит относительной оценкой развития первичного сектора относительно вторичного сектора региональной экономики, а индикатор t b – развития вторичного относительного сектора услуг.

Типичное распределение РЭС в пространстве величин t a и t b за 2001 г. представлено на рисунке 7. Данное распределение показывает, что и в пространстве этих индикаторов для регионов с трансформационно-ориентированной экономикой сохраняется классификационная упорядоченность по ранее установленным типам I–IV. Классифицирующим признаком фак-

тически являлась величина отношения то есть индикатор t a (см. рис. 4).

D ind

D agr ,

На рисунке 7 показана величина R 2 = 0,984, подтверждающая высокую достоверность аппроксимации центров кластеров

Аграрный тип

(I)

D ind

ES RF p 1

D

D ns

Слабоиндустриальный тип

(II)

Среднеиндустриальный тип

Высокоиндустриальный тип

Регионы, производящие услуги

(IV) (V)

i = n

eSrf = Я p., T i=1

Средневзвешенная структура экономики РФ

D ind

Рис. 6. Графосистемное представление национальной экономики как суперпозиция типов РЭС: pi – доля регионов, соответствующих типу Ti гиперболической зависимостью Y (отражена черной сплошной кривой, 2001 г). Прерывистая и сплошная кривые в основном ограничивают область расположения восстановленных гиперболических зависимостей за 1996– 2003 годы.

Наблюдаемое распределение позволяет выявить закономерность в изменениях t a и t b для регионов, входящих в эти четыре типа: t b ~ 1/( t a) z. Усредненные по типам, распределения значений величин t α и t β (координаты центров сгущений) достаточно хорошо аппроксимируются степенным законом Y = A /( x z ) – B , представленным на рисунке 7. С увеличением степени индустриализации общественного производства (увеличение t a) уменьшается вклад в экономику результатов функционирования сектора услуг, при этом с увеличением значений t a возрастают значения среднедушевых значений ВРП. Это свидетельствует о значительной диспропорции между этими видами экономической деятельности и ее валовыми результатами на региональном уровне. Для развитых стран переход от индустриального типа экономики к постиндустриальному сопровождался интен-

сивным увеличением доли сектора услуг в валовом общественном продукте.

Далее возникает задача найти величину, которая могла бы в целом характеризовать каждую РЭС в структуре национальной экономики с учетом проведенного типологического анализа. С этой целью целесообразно ввести следующий структурный индикатор:

t αβ

t α t β

D .nd x D .nd

D agr

D s

Как видно из соотношения (6), индикатор t abявляется мультипликативной величиной, представляемой произведением двух сомножителей

Dind Dind и , которые могут служить количествен-

Dagr Ds ными оценками уровня развития вторичного сектора относительно первичного и сектора услуг.

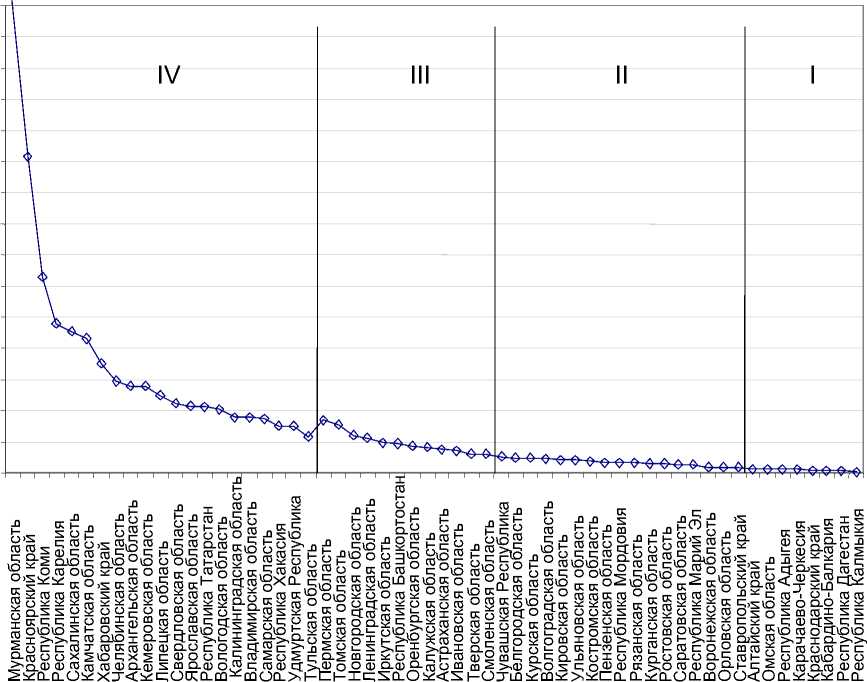

Ранговое распределение индикатора t ab для регионов РФ, соответствующих типам I– IV в 2001 г., представлено на рисунке 8. Анализ этого распределения показал, что ранговое упорядочение не изменило распределение регионов по типам, полученное с помощью кластерного анализа (см. рис. 4), показанное вертикальными линиями на графике. Такая

IV III II I 2001 2003

Рис. 7. Распределение РЭС в пространстве t a и t b в 2001 г.

закономерность наблюдалась практически за весь период 1996–2003 годов.

Как видно из представленной зависимости, величина t ab возрастает с увеличением степени индустриализации региона и поэтому может рассматриваться как интегральный структурный индикатор состояния трансформационной компоненты полюса развития РЭС. По виду рангового распределения t ab за данный год и по его сравнению с распределениями по другим годам можно судить о состоянии и изменениях трансформационного сектора национальной экономики. Анализ эмпирического распределения позволяет отслеживать структурную динамику региона по значению его ранга и t ab. Такое естественное позиционирование субъекта Федерации в системе национальной экономики может служить индикатором результатов реализуемой региональной экономической политики.

Регионы, составляющие полюс соответствующего типа РЭС, также могут изменять свой ранг в пределах данного типа, а в итоге – и значение tab. Например, особый интерес вызывает структурная динамика Астраханской области, которая в 1996–2003 гг., постоянно изменяя tab, перешла из V типа в III через II, причем в 2000 г. она находилась на границе высокоинду- стриального IV типа. В то же время Волгоградская область, находившаяся в 1999 и 2000 годах в III типе, с 2001 г. обратно вернулась в слабоиндустриальный тип РЭС. Структурный индикатор tab позволяет описывать изменения в хозяйственных системах при исследованиях на различных уровнях экономического пространства 7. Отдельные значения tab описывают поведение регионов на мезоуровне 2 (макро-микро), интервал значения tab (фрагмент рангового распределения) для каждого типа регионов описывает поведение группы субъектов РФ на макрорегио-нальном уровне, промежуточном между мезоуровнем 2 (региональный) и макроуровнем (национальный). Полное ранговое распределение позволяет измерять состояние национальной экономики на макроуровне.

Параметризация многополюсной модели развития национальной экономики позволяет представить ее «полюс развития» ( DN ) как кортеж следующих эндогенных величин:

DNi = < t 0, t a, t b, t ab>, (7)

где t 0 – отношение среднедушевого

ВРП для полюса соответствующего типа РЭС к таковому, рассчитанному для всей страны;

i = I, II, III, IV, V – i -й тип РЭС.

d 21

Рис. 8. Ранговое распределение региональных экономических систем по значению параметра t ab за 2001 г. (положения вертикальных линий соответствуют границам типов РЭС)

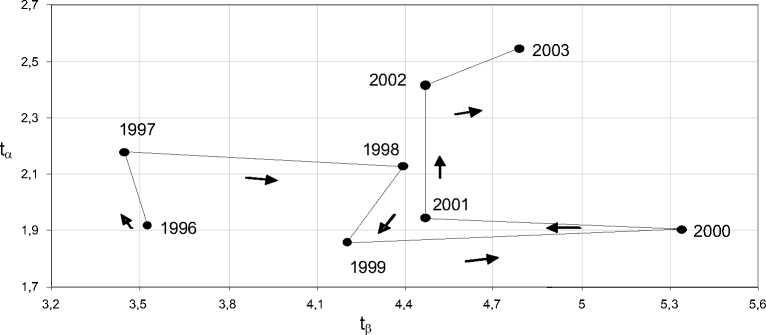

Так как изменения значений индикаторов, входящих в формулу (7), за период 1996–2003 гг. для регионов, составляющих полюс для каждого из типов, имеет циклический характер, то в качестве параметрической оценки полюса развития для различных типов РЭС брались их усредненные по времени значения (см. табл. 2). Как видно из таблицы, «усредненный», или содержательно обобщенный, полюс развития хозяйства России находится приблизительно между II и III типами РЭС. Изменение состояния отечественной экономики (без ресурсоориентированных регионов) может быть реконструировано в пространстве структурных индикаторов ta и tb (см. рис. 9). В целом траектория структурных изменений полюсов развития носит неустойчивый характер, ей свойственны довольно резкая смена направлений движения и остановки, искажения и инво- люционные петли, плохо выраженный циклизм и кризисные бифуркации. Структурные сдвиги в пространстве индикаторов ta и tb оказались чувствительны к реально происходящим изменениям в экономике (например, спад активности в трансакционном секторе после кризиса в 1998 г.). Фрагментарный анализ показывает (рис. 9), что с 2001 г. в экономике России наметились признаки эволюционных изменений. В 2002 г. впервые после 1996 г., как видно из траектории структурных изменений, индикаторы ta и tb демонстрируют заметный одновременный рост своих значений. В целом же динамика изменений структурно чувствительных величин ta и tb не коррелирует с суммарным ростом ВРП по семидесяти трем регионам РФ (см. рис. 9). Однако анализ «трансформационной» и «трансакционной» части суммарного ВРП позволяет выявить ряд закономерностей.

Таблица 2

Распределение усредненных значений структурных индикаторов по типам РЭС за период 1996–2003 гг.

|

DN |

t 0 |

t α |

t β |

t αβ |

|

I |

0,4 |

0,7 |

2,7 |

0,3 |

|

II |

0,7 |

1,7 |

1,7 |

1,0 |

|

III |

1,1 |

4,2 |

1,2 |

3,5 |

|

IV |

1,4 |

7,7 |

0,7 |

11,0 |

|

V |

0,9 |

2,1 |

3,6 |

0,6 |

|

Среднее |

0,9 |

3,3 |

2,0 |

1,7 |

Рис. 9. Реконструкция динамики структурных изменений состояния экономики РФ в пространстве индикаторов t a и t b

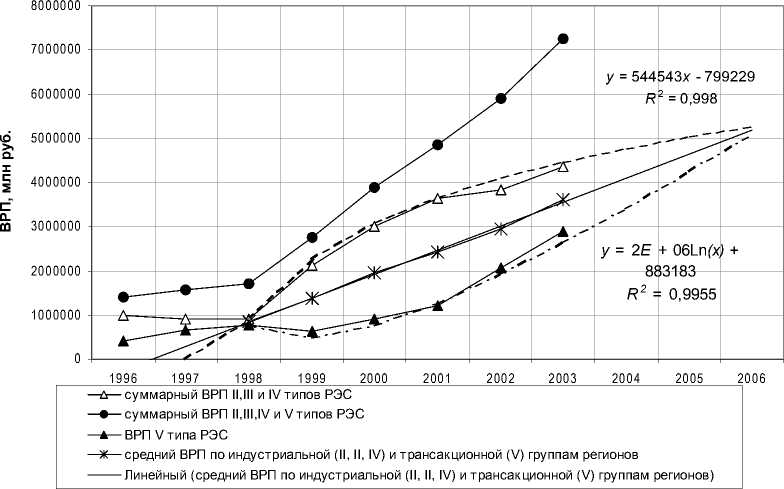

Зависимость ВРП всех индустриальных регионов России от времени достаточно достоверно аппроксимируется логарифмической зависимостью (достоверность R 2 = 0,9955) начиная с 1998 г. (см. рис. 10). Следовательно, наблюдается устойчивая тенденция к замедлению темпов роста ВРП трансформационного сектора экономики. Хотя в 1999 г. и наблюдался его скачкообразный рост по сравнению с 1998 годом.

Прерывистыми линиями на рисунке 10 показана логарифмическая аппроксимация роста ВРП для индустриальных (трансформационно-ориентированных) регионов (типы II, III, IV) и трансакционно-ориентированных (тип V). Сплошная линия соответствует линейной аппроксимации среднего ВРП по вышеуказанным типам РЭС за тот же период.

В свою очередь, ВРП трансакционного сектора (V тип РЭС) меняется таким об- разом, что измеряемое среднеарифметическое этих компонент ВРП с высокой степенью достоверности аппроксимируется линейной зависимостью. Интерполяция временных зависимостей этих видов ВРП показывает, что они могут пересекаться в пределах периода 2006–2007 годов. Аналогичная закономерность наблюдалась восемь лет назад – в 1998 году.

Можно высказать предположение, что особыми точками бифуркации в эволюционной динамике структурных изменений экономики страны могут являться те, в которых будут сходиться значения зависимостей ВРП трансформационного и трансакционного секторов экономики. Это может объясняться тем, что логарифмическая функция, описывающая развитие трасформационных факторов экономических систем при отсутствии сильных

Рис. 10. Изменение ВРП за 1996–2003 гг. для различных типов РЭС

внешних возмущений и технологических изменений, обратна экспоненциальной функции, описывающей развитие трансакционных факторов, поддерживающих такие системы. Пересечение кривых, отражающих реальные тренды изменения значений этих функций, означает или начало нового, или завершение старого цикла взаимодействия трансформационного и трансакционного секторов экономики.

Следовательно, для предотвращения кризиса необходимо, чтобы формирование цикла производства продуктов нового качества начиналось не позднее третьей четверти предыдущего цикла. Это позволит сгладить глубину спада и предотвратить возможные кризисные потери. В 2005 г. Россия вступила в такой период, который требует принятия мер срочной модернизации и структурной перестройки экономики страны и регионов.

Список литературы Анализ структурных изменений и перспектив развития региональных экономических систем

- Стратегическое управление: регион, город, предприятие/Д.С. Львов и др. М.: Экономика, 2005.

- Иншаков О.В. «Ядро развития» в контексте новой теории факторов производства//Экономическая наука современной России. 2003. № 1. С. 11-25.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 286-296.

- Климанов В.В. Региональные системы и региональное развитие России. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 35-49.

- Дедов Л.А., Капустин В.Ф. Методы оценки структурных сдвигов экономической системы (макроподход)//Вестник Санкт-Петербургского университета. 1995. Сер. 5. Вып. 4 (№ 26). С. 94-102.

- Иншаков О.В. О стратегии развития Южного макрорегиона России. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. С. 6-8.