Анализ технологий и сооружений очистки дождевых сточных вод

Бесплатный доступ

Выявлена актуальность очистки дождевых стоков (ДС) от различных загрязнений, поступающих в ливневые системы и затем в водоемы. Систематизированы данные по основным загрязняющим веществам, обязательным механическим процессам очистки ДС и соответствующему оборудованию. Показана необходимость доочистки ДС химическими, физико-химическими или биологическими методами. Проведен анализ преимуществ и недостатков химических, биоинженерных и сорбционно-фильтрационных технологий и охарактеризована схема компактного фильтрующего оборудования.

Дождевой сток, оборудование, методы очистки, химические технологии, биоинженерные технологии, сорбционно-фильтрационные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140283683

IDR: 140283683

Текст научной статьи Анализ технологий и сооружений очистки дождевых сточных вод

Проблемой функционирования урбанизированных территорий является сохранение экологического равновесия городских водоемов, которые выступают природным очистителем ливневых стоков. Дождевые стоки (ДС) являются одной из составляющих поверхностных стоков, формирующихся в период выпадения осадков. С одной стороны, реки городов, как естественные очистные сооружения, способствуют частичному осаждению твердых примесей, разбавлению и очищению ДС за счет природных механизмов. С другой стороны, водные экосистемы испытывают высокую нагрузку от возрастающего объема вредных веществ, вносимых с ДС.

В этой связи актуальными являются исследования по применению специальных технологий и оборудования для очистки ДС и сохранения водных экосистем пригодными к обеспечению питьевого или технического водоснабжения. Целью данной статьи является систематизация и анализ возможных технологических решений и аппаратурного оформления процессов очистки ДС. Для достижения цели решались задачи:

-

- обобщения данных о составе ДС;

-

- систематизации технологических операций и оборудования очистки ДС;

-

- выявления перспективных технологий доочистки ДС.

В современных условиях промышленного развития, увеличения транспортных потоков, роста числа автозаправочных и нефтеналивных станций, ДС характеризуются значительным числом примесей. Соответственно, в ливневую канализацию, кроме механических примесей, попадают химические продукты износа дорожных покрытий, шин, выбросы транспорта, противогололедные и пылеподавляющие реагенты, нефтепродукты.

В ряде исследований проведена оценка состава ДС с территорий бизнес-центров с автостоянками, складских предприятий, промышленных площадок и показано наличие взвешенных веществ, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, фенолов, а также ряда тяжелых металлов, например, меди, цинка, никеля, свинца и пр., в концентрациях выше регламентируемых значений [1]. Отмечено, что на долю поверхностных стоков, приходится до 75% взвешенных примесей, 20% органических продуктов, 68% нефтепродуктов и 65% тяжелых металлов [2].

Разнообразие входящих в состав ДС загрязняющих веществ, особенности их состава и концентраций в зависимости от территорий, ограничивают стандартизацию технологических процессов и оборудования по их очистке. Кроме того, процесс выпадения осадков имеет сложно прогнозируемый характер и, соответственно, объем самого стока и загрязняющих компонентов в нем отличаются нестационарностью во времени, что требует предварительных исследований расхода и усредненного состава ДС до принятия технологических и конструктивных решений по очистке стоков.

В общем виде применяемые на практике системы очистки ДС представляют собой либо проточные, с регулированием расхода стока, либо накопительные системы, с регулированием объема стока. Накопительные системы более соответствуют нормативно-правовым требованиям к качеству очистки, но имеют более высокую стоимость, особенно при необходимости полного аккумулирования ДС в накопительных резервуарах для сильнозагрязненных территорий [3].

Технологии и оборудование, применяемые в очистке ДС, зависят от метода очистки, порядок применения которых охарактеризован на рисунке 1.

Механическая очистка

Удаление нерастворимых крупных примесей, а также загрязнений, находящихся в коллоидном состоянии. К сооружениям механической очистки относятся решетки, сита, песколовки, отстойники, нефтеловушки, фильтры, гидроциклоны, р астит е льн ы е по л ос ы и д р .

;

Химическая очистка

Коагуляция, флокуляция, седиментация, сорбция с применением реагентов -применяют после механической очистки и перед поступлением стоков на биологическую очистку, либо используют как конечный этап доочистки (хлорирование, озонирование).

;

Физико-химическая очистка

Методы флотации, адсорбции, ионного обмена, экстракции и т. д. Использование этих методов позволяет извлечь большинство токсичных химических соединений, находящихся в растворенном виде.

;

Биохимическая очистка

Основана на способности некоторых микроорганизмов перерабатывать растворенные химические соединения. Биологическая очистка может быть аэробной (при активном доступе воздуха), анаэробной (бескислородной) и аноксидной (кислородное голодание).

Рисунок 1 - Порядок использования различных технологий очистки ДС (составлено автором по данным [4])

Регламентирующими документами выделены обязательные технологические подпроцессы очистки ДС, в частности подпроцессы грубой механической очистки, отстаивания, удаления осадка. Так, поступающий ДС проходит стадию процеживания, с применением решеток, сит, контейнеров, транспортеров, с возможностью механизации и автоматизации процесса. Далее процеженные ДС проходят стадию удаления дисперсных механических примесей (песка, грунта, мусора, несвязанных нефтепродуктов) с применением песколовок; насосов для откачки пульпы для обезвоживания; скребкового оборудования и пр.

Подпроцесс аккумулирования может быть организован как отдельно, так и совмещен с отстаиванием ДС, с применением аккумулирующих резервуаров, либо приемных камер с мусоро- и нефтесборными устройствами. Затем реализуется подпроцесс осветления ДС - выделения взвешенных веществ и свободных нефтепродуктов. Данная стадия имеет аппаратурное оформление в виде устройств как безреагентного отстаивания (емкостей-отстойников), так и с использованием реагентов, ускоряющих процесс осаждения, с возможностью применения флотационного оборудования.

Подпроцессы коалесцирующей очистки, биоочистки, сорбционной обработки, обеззараживания и пр. являются необязательными и служат основой для различных научно-технических изысканий, связанных с технологиями и оборудованием их исполнения.

Известно, что химические технологии с применением реагентов, несмотря на высокую эффективность, высокозатратны в части капитальных вложений в оборудование, помещения, энергоснабжение и требуют сложной утилизации отработанных продуктов очистки. Высокоэффективными, но более простыми в аппаратурном оформлении и экономичными, считаются сорбционно-фильтрационные технологии с применением дешевого и легко заменяемого активированного угля или цеолитов для доочистки ДС сложного состава [1].

По технологии безреагентной очистки, включающей камеру грубой очистки, аккумулирующий резервуар, насосную станцию и две линии очистки с удалением песка в отстойнике и нефтепродуктов в сепараторе, а также систему доочистки на угольных, песчаных и торфяных фильтрах получены ДС с содержанием нефтепродуктов ниже 0,05 мг/л и взвешенных веществ до 5 мг/л [5].

Реализация сорбционно-фильтрационных технологий возможна в наземном и подземном исполнении, с автоматизацией технологических процессов и отбором проб. Также существуют экономичные и компактные фильтрующие патроны дождеприемного колодца, работающие в самотечном режиме без подачи электроэнергии, где очистка ДС происходит при протекании через фильтр-патрон, заполненный фильтрующими и сорбирующими материалами [6].

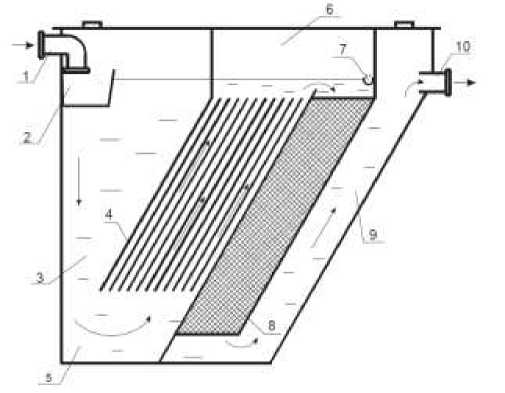

Рядом исследователей предлагаются аналогичные эффективные, компактные и экономичные устройства для удаления конкретного загрязнителя, например, нефтепродуктов. Так, установка для очистки нефтесодержащих ДС показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема компактной фильтрующей установки [4]

Технология очистки с применением данного оборудования предполагает поступление ДС самотеком в трубопровод (1) и далее в блок предварительной очистки песколовкой (2) для удаления взвеси, отводимой вручную. Затем осветленный ДС направляется в блок отстаивания (3) с тонкослойными модулями (4), продвигается вверх по ним, что обеспечивает сползание осадка по поверхности пластин (4) в приемник (5), очищаемый ассенизаторами. Из блока (3) через верхний перелив ДС переходят из коалесцирующего блока (6), где идет очистка от свободных нефтепродуктов и удаление их через трубу (7). Далее ДС поступают в сорбционный блок (8) с измельченным полиуретаном, не смачивающимся водой, но поглощающим нефтепродукты, с фильтрацией сверху вниз, переходом в камеру чистых стоков (9) и к отводящему трубопроводу (10). Данное устройство обеспечивает до 99% очистки от взвешенных частиц и нефтепродуктов и сохраняет сорбционную емкость в течение года [4].

Доочистка ДС также возможна с применением биоинженерных фильтрационных технологий, малозатратных, экологичных и не требующих аппаратурного оформления. Например, за счет сооружения фитофильтров ниже уровня дорог, использования биопрудов и ботанических площадок с высшей водной растительностью. Так, пруды с эйхорнией способствуют очистке ДС от органических веществ до 95%, взвесей - до 80%, сульфатов и тяжелых металлов - до 50%. Однако, биотехнологии требуют проведения мероприятий по организации площадок очистки и поддержанию жизнедеятельности растений и микроорганизмов, что затруднительно при формировании ДС в условиях знакопеременных температур [7].

Таким образом, установлена необходимость очистки ДС, в связи в возрастающим уровнем различного рода загрязнений, поступающих в ливневые системы и далее в водоемы. Рассмотрены обязательные технологические процессы очистки ДС, в основном механического характера, и соответствующее оборудование. Показана необходимость доочистки ДС химическими, физико-химическими или биологическими методами. Проведен анализ преимуществ и недостатков химических, биоинженерных и сорбционно-фильтрационных технологий.

Охарактеризована схема компактного фильтрующего оборудования. Дальнейшие исследования могут быть связаны с развитием современных комплексных, многоступенчатых очистительных систем, например, аналогичных проточным системам очистки ДС, производимым группой компаний «Аква-ТЭК».

Список литературы Анализ технологий и сооружений очистки дождевых сточных вод

- Чечевичкин В.Н., Ватин Н.И. Особенности состава и очистки поверхностного стока крупных городов // Инженерно-строительный журнал. - 2014. - №6. - С. 67-98.

- Алексеев М.И., Курганов А.М. Организация отведения поверхностного стока с урбанизированных территорий. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 350 с.

- ИТС 10-2015. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений. Москва: Бюро НДТ. - 2015. -395 с.

- Эпоян С., Лукашенко С., Гетманец Н. Технология очистки нефтесодержащих поверхностно-ливневых сточных вод // Motrol. commission of motorization and energetics in agriculture. - 2014. - Vol.16. - No. 6. - pp. 61-68.

- Духопельникова Н.Р. Поверхностные сточные воды, система отведения и их очистка в крупных городах // Alfabuild. - 2018. -1 (3). С. 7-14.

- Ватин Н.И., Чечевичкин В.Н. Экономичная очистка поверхностного стока в крупных городах. Фильтрационно-сорбционные технологии // ЕвроСтройПрофи. - 2015. - № 78. - С. 48-52.

- Мелехин А.Г., Щукин И.С. Применение биоинженерных сооружений для очистки ливневых и талых вод с урбанизированных территорий // Вестник ПНИПУ. - 2012. - №1. - С. 122-131.