Анализ теплового потребления жилым зданием в г. Улан-Удэ с автоматизированным тепловым пунктом

Автор: Содномова С.Д., Сурков А.П., Тюменцев А.Г.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся описание и принцип работы автоматизированного теплового пункта жилого здания, анализ результатов мониторинга параметров теплоносителя при осуществлении количественного регулирования в дополнение к центральному качественному регулированию отпуска теплоты. Проведена оценка эффективности работы такого теплового пункта и даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию регулирования теплопотребления в целях энергосбережения.

Мониторинг, блочный тепловой пункт, отопление, горячее водоснабжение, автоматическое регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142142600

IDR: 142142600 | УДК: 697.3:681.5

Текст научной статьи Анализ теплового потребления жилым зданием в г. Улан-Удэ с автоматизированным тепловым пунктом

В современных системах теплоснабжения осуществляется хотя и медленный, но постепенный переход на высокоэффективные технологии. Примером одной из них является переоснащение тепловых пунктов зданий автоматизированными блочными индивидуальными тепловыми пунктами (БИТП), которые предназначены для приема теплоносителя от источника теплоты, учета расхода тепловой энергии и теплоносителя, автоматического управления значениями его параметров и последующей передачи тепловой энергии к системам отопления, горячего водоснабжения и вентиляции потребителя. Представляет интерес определить эффективность работы такого теплового пункта.

Осенью 2009 г. в жилом 80-квартирном доме г. Улан-Удэ (ул. Жердева, 35) был выполнен монтаж БИТП ЗАО «Теплоком-восток». Здание подключено к тепломагистрали №6 от ТЭЦ-2, где осуществляется центральное качественное регулирование по отопительной нагрузке с расчетными параметрами 136-700С и со срезкой 1100С в холодный период.

Общий вид автоматизированного теплового пункта представлен на рисунке 1.

Система отопления присоединяется к тепловым сетям по зависимой схеме со смесительным насосом, установленным на перемычке между подающим и обратным трубопроводом. Система горячего водоснабжения (ГВ) присоединяется к тепловым сетям по схеме с открытым водоразбо-ром.

Системой автоматического управления теплоснабжением на базе вычислителя количества теплоты ВКТ - 5 обеспечивается:

-

– регулирование подачи теплоты в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и поддержание нормативной температуры внутри помещения 200С;

-

– поддержание постоянной температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения;

-

– ограничение максимального расхода воды из тепловой сети;

-

– защита циркуляционных насосов от работы «насухо»;

-

– снижение избыточного давления в системе ГВС и поддержание необходимой температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть, на циркуляционном трубопроводе установлен регулятор температуры прямого действия.

Теплосчетчики на базе ВКТ–5 обеспечивают измерение, индикацию и регистрацию параметров теплоносителя и тепловой энергии по 1-:-8 трубопроводам, их среднечасовых, среднесуточных и итоговых значений, а также времени наработки и времени действия нештатных ситуаций в его работе. Глубина архива – 45 сут.

Рис. 1. Общий вид БИТП в жилом здании (ул. Жердева, 35)

Анализ теплового потребления жилым зданием проводился за период с ноября 2009 по ноябрь 2010 г. Ежемесячно распечатывались среднесуточные показания по следующим данным:

-

– температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

-

– объемный и массовый расходы сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах;

-

– массовый расход на горячее водоснабжение;

-

– давление в подающем и обратном трубопроводах;

-

– тепловое потребление за сутки на отопление и горячее водоснабжение;

-

– время наработки.

Среднесуточные температуры наружного воздуха принимались по данным замеров диспетчерской службой энергетической компании (ОАО УУЭК, филиал ТГК - 14).

Чтобы выявить эффективность работы БИТП по каждому виду теплового потребления, был проведен анализ изменения за отопительный период температур и расхода теплоносителя, тепловой мощности на отопление и горячее водоснабжение.

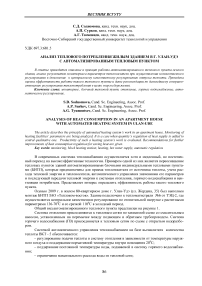

Температурные графики

Расчетный температурный график от ТЭЦ-2 составляет 136-700С, с двумя срезками – в холодный период при температуре теплоносителя 1100С и в переходный период для удовлетворения нагрузки горячего водоснабжения закрытых систем – срезка при температуре 700С (рис. 2). По характеру изменения расчетных температур сетевой воды в подающем трубопроводе для дальнейшего анализа весь отопительный период разделим на 3 диапазона:

первый диапазон – период срезки температуры сетевой воды 1100С, когда температура наружного воздуха изменяется от -37 до -210С;

второй диапазон – при температуре наружного воздуха от -21 до -10С;

третий диапазон – период срезки температуры сетевой воды 700С, когда температура наружного воздуха изменяется от -1 до + 100С (конец отопительного сезона).

Из рисунке 2 видно, что фактические температуры в подающем трубопроводе t 1 ниже расчетных. В первом диапазоне температура сетевой воды составляет 90-800С вместо 1100С, недогрев

–- 30-200С. Во втором диапазоне это расхождение составляет 30-150С. В третьем диапазоне недо-грев уменьшается и составляет 10-150С.

Температура сетевой воды в обратном трубопроводе t 2 при количественном регулировании, которое осуществляется в тепловом пункте, в среднем на 100С ниже расчетных температур, предполагающих только качественное регулирование, что вполне закономерно. Таким образом, тепло-перепад, срабатываемый в тепловом пункте, на 10-200С ниже расчетного.

♦ Т1 ■ Т2

Рис. 2. Сопоставление расчетных и фактических температур теплоносителя

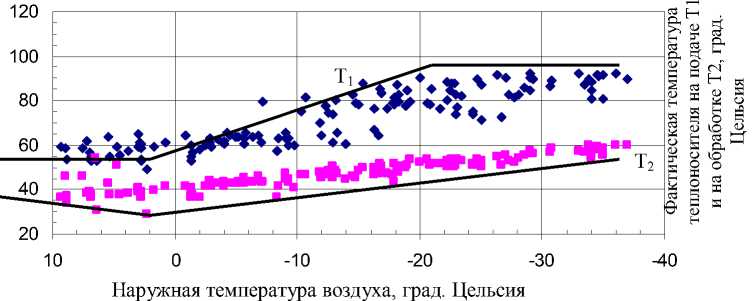

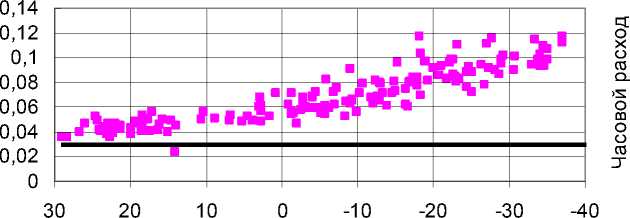

Расходы сетевой воды

Изменение расхода сетевой воды показано на рисунке 3. Расчетный расход на отопление до установки БИТП должен был быть 8,95 т/ч, и в точке излома температурного графика при t н = -10С за счет горячего водоснабжения должен увеличиваться до 10,13 т/ч, при средней нагрузке на ГВ и до 14,8 т/ч при максимальном водоразборе в сутки наибольшего водопотребления.

В автоматизированном тепловом пункте максимальный расход на ввод достигает 11,4 т/ч, и при максимальном водоразборе допускается снижение расхода сетевой воды в систему отопления (1-2 ч).

В целом изменение фактического расхода на тепловой пункт здания происходит с 11,4 т/ч до 0,58 т/ч, когда осуществляется количественное регулирование.

Наружная температура воздуха, град. Цельсия

Рис. 3. Расчетные и фактические расходы сетевой воды на тепловой пункт

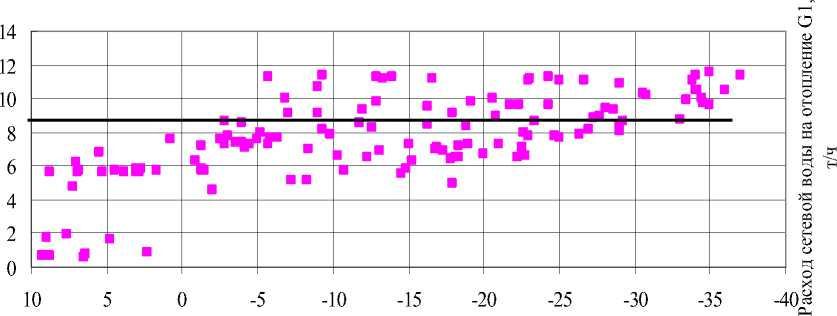

Теплопотребление

Расчетная тепловая мощность на отопление составляет 0,358 Гкал/ч и в зависимости от температуры наружного воздуха меняется по линейному закону без учета внутренних тепловыделе- ний, солнечной радиации, ветровой нагрузки и т.д. (рис. 4). В автоматизированном тепловом пункте поддерживается температура внутри помещений на нормативном уровне 200С. При этом получилось, что в холодный период (первый и второй диапазоны) фактическая тепловая мощность превышает расчетную на 10-20%. Это увеличение тепловой нагрузки на отопление можно объяснить, с одной стороны, влиянием работы системы горячего водоснабжения, с другой – недостаточной теплозащитой торцевой стороны здания, по которой осуществляется блокировка зданий и неработающими стояками отопления на лестничных клетках, и нерасчетным (меньшим) перепадом температур сетевой воды, как было отмечено ранее. При поддержании постоянного напора на систему отопления с помощью регулятора перепада давления, установленного на нагнетательном патрубке смесительного насоса, увеличение водоразбора из обратного трубопровода приводит к увеличению расхода воды на отопление. При водоразборе из подающего трубопровода расход сетевой воды на систему отопления снижается, что мы и наблюдаем в переходный осенне-весенний период.

В осенне-весенний период (третий диапазон) отклонение от расчетных значений в ту или иную сторону составляет +,- 23%. При увеличении расхода воды на горячее водоснабжение в часы максимального водоразбора тепловая мощность на отопление снижается, при снижении расхода воды на ГВ, наоборот, увеличивается. Кроме того, с учетом, что температуры сетевой воды занижены, при той же поверхности нагрева отопительных приборов для поддержания температуры внутри помещения 200С расход воды также требуется завышенный, поэтому тепловая мощность системы отопления возросла.

Температура наружного воздуха, град. Цельсия

Рис. 4. Сопоставление расчетной и фактической тепловой мощности системы отопления по данным прибора учета

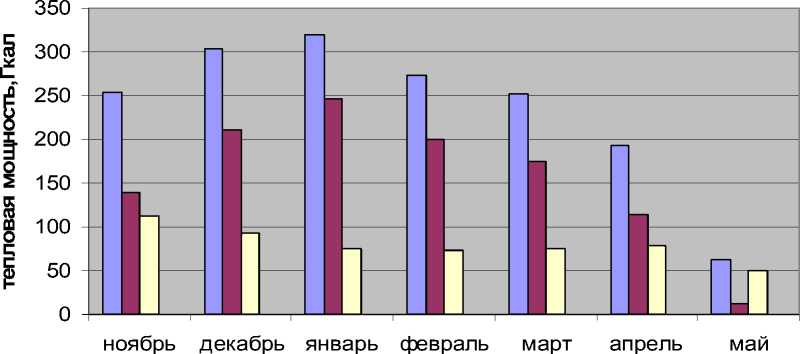

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение имеет неравномерный характер как в течение суток, так и в течение недели. Максимальная расчетная нагрузка на ГВ составляет 0,297 Гкал/ч по проекту. Среднечасовой расход за сутки наибольшего водопотребления соответственно 0,085 Гкал/ч. Фактические расходы теплоты на ГВ в отопительный период представлены на рисунке 5. На схеме видно, что в холодный период нагрузка составляет 0,12 Гкал/ч, затем, с повышением температуры наружного воздуха, нагрузка постепенно снижается до 0,05 Гкал/ч в переходный период и до 0,04 Гкал/ч в летний период, хотя теоретически тепловая нагрузка на горячее водоснабжение не должна зави- сеть от температуры наружного воздуха. Объяснить такой характер изменения нагрузки на ГВ можно только работой автоматики, наличием циркуляции, которая в холодный период восполняет тепловые потери при транспорте теплоносителя.

Общую экономию финансовых средств на суммарное потребление отопления и горячего водоснабжения можно определить как разницу между расчетными затратами (по договорным нагрузкам) и фактическими по теплосчетчику (рис. 6). Сопоставление этих величин показывает, что экономия финансовых средств за отопительный период в среднем составляет 39,4%.

Наибольшая экономия достигается в переходные периоды отопительного сезона 30-44%, в зимний период – 23-26%. Всего за отопительный период экономия финансовых средств составила 556 тыс. руб.

Температура наружного воздуха, в град. Цельсия

Qг, Гкал/ч

Рис. 5. Показания прибора учета тепловой энергии по потреблению тепла на горячее водоснабжение

и расчетная Q u Q по теплосчетчику и экономия, Гкал

Рис. 6. Сопоставление расчетного по договору и фактического теплопотребления на БИТП

Проведенный анализ показал, что применение автоматизированного теплового пункта позволяет не только поддерживать параметры микроклимата на нормативном уровне, но и получать экономию финансовых средств, которая составила за отопительный период 39,4%, или 556 тыс. руб. Кроме того, анализ выявил, что фактическая тепловая нагрузка на отопление выше расчетной на 10-20%, а в переходный период из-за количественного регулирования и влияния открытого во-доразбора может как снижаться, так и резко повышаться на +,- 23%. Очевидно, что экономия финансовых средств имеется в основном за счет уменьшения фактического потребления на горячее водоснабжение. Горячая вода подается с постоянной температурой, оптимальной по санитарногигиеническим условиям, и с более низким давлением. В неавтоматизированных тепловых пунктах температура воды могла достигать 900С и более, а давление поддерживалось на уровне 6-

-

8 кгс/см2. Это приводило к перерасходу теплоты и воды. Чтобы выяснить, как изменился микроклимат в квартирах жилого здания, провели анкетирование жильцов, которое показало, что:

-

- работой системы отопления удовлетворены лишь 68% квартир, не удовлетворены 32%;

-

- в большинстве квартир нет комнатных термометров, и о температуре внутреннего воздуха жильцы судят субъективно, называя 20-22 0 С, хотя на самом деле температура выше, судя по тому, как легко одеты жильцы. Только в одной квартире имелись термометры во всех комнатах, но это как раз тот случай, когда квартира недогревалась;

-

- повышенные потери тепла через наружные ограждения пола и потолка отмечают жильцы первого и последнего этажей, а также квартир, находящихся у стены, по которой проходит блокировка зданий;

-

- кроме того, замена отопительных приборов нерасчетными, отсутствие замыкающих участков на однотрубном стояке и балансировочных клапанов у основания стояков приводит , как правило, к гидравлической разрегулировке системы отопления;

-

- несмотря на автоматическое поддержание температуры горячей воды в тепловом пункте, при транспортировке до квартир происходит снижение температуры воды (не удовлетворены 42% опрошенных квартир). Это свидетельствует о том, что необходима теплоизоляция распределительных трубопроводов и стояков, а также имеет место плохая циркуляция в системе ГВС.

Для повышения качества работы систем теплопотребления кроме установки автоматизированного теплового пункта необходимы как капитальный, так и текущий ремонт ограждающих конструкций, заделка шва между секциями, теплоизоляция трубопроводов, наладка режимов работы по системам теплопотребления. Только тогда можно добиться качественного предоставления услуг по теплоснабжению.