Анализ типичных ошибок при производстве трасологических экспертиз следов подошв обуви

Автор: Корытов Дмитрий Анатольевич, Яковлева Любовь Александровна

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

Статья в выпуске: 2 (22), 2022 года.

Бесплатный доступ

Одним из основных видов судебно-экспертной деятельности является производство судебных экспертиз с последующей дачей заключения экспертом, которое, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, выступает источником доказательств при раскрытии и расследовании преступлений. Как и любое иное доказательство, заключение эксперта подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. При нарушении любого из перечисленных требований, заключение эксперта теряет свое доказательственное значение и переходит в разряд недопустимых доказательств. В статье приведены результаты анализа типичных ошибок, допускаемых экспертами при производстве трасологических экспертиз следов подошвенных частей обуви при решении диагностических и идентификационных задач, а также предложены способы их устранения.

Трасология, трасологическая экспертиза, заключение эксперта, следы обуви, экспертные ошибки

Короткий адрес: https://sciup.org/143178702

IDR: 143178702 | УДК: 343.98 | DOI: 10.55001/2587-9820.2022.78.50.008

Текст научной статьи Анализ типичных ошибок при производстве трасологических экспертиз следов подошв обуви

Несмотря на интенсивное развитие новых родов и видов судебных экспертиз, трасологическая экспертиза как источник установления фактических данных по уголовным делам на сегодняшний день остается актуальной и широко востребованной [1, с. 356]. В экспертной практике изучению трасологических объектов уделяется большое внимание, поскольку на месте происшествия они встречаются наиболее часто, являясь при этом ценным источником криминалистически значимой информации [2, с. 73]. К числу объектов трасологической судебной экспертизы также относятся и следы подошв обуви.

Основная часть

Как и любая другая судебная экспертиза, трасологическая экспертиза следов подошв обуви должна быть выполнена на высоком профессиональном уровне, в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего уголовный процесс и судебноэкспертную деятельность, а также в строгом соответствии с экспертными методиками исследования вещественных доказательств.

Правильно составленное заключение эксперта, полное и всестороннее исследование всех представленных на экспертизу объектов, строгое соблюдение научных и практических подходов, грамотное оформление полученных результатов является основой формирования прочной доказательственной базы и правильной оценки фактических данных всеми участниками уголовного судопроизводства [3,с.8]. ‘

Одним из направлений деятельности ЭКЦ ГУМВД России по Иркутской области является рецензирование заключений экспертов. В процессе рецензирования заключений экспертов, выполненных экспертами ЭКП территориальных органов Иркутской области, по результатам проведенных трасологических экспертиз следов подошв обуви, установлено, что в некоторых случаях заключения содержат недостатки, которые снижают их качество.

По результатам проведенного рецензирования был проведен анализ и обобщение материалов, в результате чего выявлены типичные ошибки при составлении заключений эксперта, могущие повлечь недопустимость заключения эксперта в качестве источника доказательств. Полагаем необходимым рассмотреть подробно некоторые из них. Так, принцип всесторонности и полноты исследования1 в некоторых заключениях экспертов нарушен. Ошибки при исследовании следов обуви допускаются в каждой части заключения экспертов, отмечается небрежность оформления заключений, наличие иллюстративного материала низкого качества. Среди наиболее распространенных можно выделить следующие:

Во вводной части:

-

— при производстве дополнительной экспертизы в заключениях не указано экспертное учреждение, в котором была проведена первичная экспертиза;

-

— при производстве дополнительной или повторной экспертизы, помимо предоставления первичного заключения эксперта, не представлены объекты исследования.

В исследовательской части:

-

— терминология не соответствует стандартизированным понятиям;1

-

— не указаны размерные характеристики элементов рельефного рисунка, отобразившегося в следе, а также расстояния между элементами;

-

— нарушены условия экспертного эксперимента. Основное условие эксперимента — максимальное приближение к условиям образования исследуемых следов. Эксперты получают несопоставимые образцы для сравнительного исследования (исследуемые след объемный, а экспериментальный — поверхностный), что является грубым нарушением методики производства данного вида экспертиз;

-

— проводится сравнение несопоставимых объектов;

-

— нарушения на стадии сравнительного исследования: устанавливаются совпадения только общих признаков, при этом в синтезирующей части заключения, утверждается об их устойчивости и индивидуальности, комплекс которых (при отсутствии частных признаков) позволяет сделать положительный вывод о тождестве;

-

— отсутствует оценка результатов сравнительного исследования, не даётся объяснение различающихся признаков.

В выводах:

-

— противоречивость выводов первичной и дополнительной экспертиз. Так, в выводах первичной экспертизы эксперт дает вывод о возможности решения вопроса об идентификации только при наличии сравнительных образцов, а при производстве дополнительной экспертизы, с предоставлением сравнительных образцов, вопрос об идентификации не решается или в первичной экспертизе эксперт дает вывод о пригодности следа только для определения групповой принадлежности. Кроме того, при производстве дополнительной экспертизы эксперт указывает на наличие множества частных признаков в следе и дает вывод об идентификации обуви.

Приведенные примеры допущенных ошибок при производстве трасологических экспертиз ставят под сомнение профессиональный уровень эксперта и, соответственно, значимость заключения эксперта как доказательства по делу.

Для исключения подобных ошибок рассмотрим особенности методики производства судебной трасологической экспертизы следов подошв обуви.

Производство трасологического исследования по следам обуви состоит, как и производство других видов судебных экспертиз, из четырех стадий: предварительное исследование, детальное исследование, в котором выделяют этап раздельного исследовании и экспертного эксперимента (при необходимости), сравнительного исследования, оценка результатов исследования и формулирование выводов.

В заключении эксперта ход и результаты экспертного исследования должны быть изложены последовательно, логически обусловлены [4, с. 196; 5, с. 3].

Объектами экспертизы следов обуви являются:

-

— следы обуви необработанные, изъятые с предметом-носителем (след обуви на деревянном бруске размером 90x220 мм, упакованный в картонную коробку);

-

— следы обуви, предварительно обработанные, изъятые на копирующие материалы (след обуви на дактилоскопической пленке размером 110x200 мм, упакованной в бумажный пакет);

-

— фотоснимки следов обуви (фотоснимок следа обуви под номером 4, размещенный на странице № 4 фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия от 1 января 2022 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, дом 1. Фототаблица выполнена в МЭКО № 10 специалистом Ивановым И. И. Состоит из девяти листов формата А-4, на которых имеются тридцать две фотографии. На каждой странице фототаблицы в нижней части имеются подписи от имени специалиста и оттиски печати, выполненные красящим веществом синего цвета «Экспертнокриминалистический центр ГУМВД России по Иркутской области № 77» (фото 1). Фототаблица, поступила в неупакованном виде, нарочным);

-

— слепки следов обуви (гипсовый слепок подошвы обуви упакован в картонную коробку);

-

— обувь, обнаруженная на месте происшествия; обувь, изъятая у подозреваемого;

-

— экспериментальные образцы, представляющие собой оттиски подошв обуви подозреваемого;

-

— слепки, полученные с экспериментальных объемных следов подошвы обуви.

На этапе предварительного исследования, после изучения постановления о назначении экспертизы, состояния упаковки и объектов, в необходимых случаях составляется ходатайство на представление дополнительных материалов (протокол осмотра места происшествия для выяснения, например, глубины объемного следа подошвы обуви, особенностям следовоспринимающей поверхности и т. п.; фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия, дополнительные сведения о том, как долго после совершения преступления обувь подозреваемого находилась в эксплуатации). После направления ходатайства производство экспертизы приостанавливается, но не более чем на двадцать суток1. Для сокращения сроков производства судебной трасологической экспертизы следов обуви рекомендуется запрашивать от инициатора производства экспертизы, вносить в постановление о назначении судебной трасологической экспертизы исходные данные, включающие информацию о следе обуви из протокола осмотра места происшествия [6, с. 176;

-

7, с. 170]. Исходные данные следа обуви, которые стали известны эксперту из постановления о назначении судебной трасологической экспертизы, рекомендуется указать во водной части заключения эксперта.

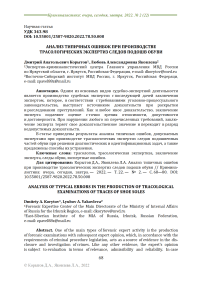

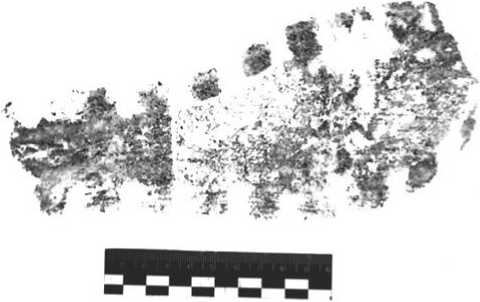

На этапе раздельного исследования, при поступлении на экспертизу фотоснимков следов обуви, необходимо начинать с определения качества фотоснимка (фото 1). Например, «фотоснимок 1 выполнен в контрастности, изображение нерезкое, имеются переэкспонированные участки в нижней левой части и в верхней правой части фотоснимка, по диагонали слева направо вниз участок фотоснимка недоэкспонированный, угол масштабной линейки соответствует 90 градусов, линейка расположена в пределах кадра».

Фото 1. След обуви

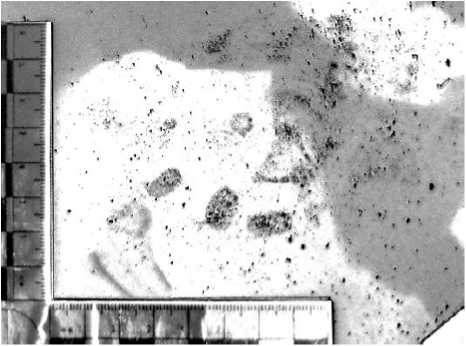

При описании элементов рельефного рисунка следа обуви рекомендуется их сравнение с общепринятыми геометрическими фи гурами и формами (фото 2). Необходимо исключить употребление выражения: «неопределенной геометрической формы».

Фото 2. Геометрические фигуры и формы

После исследования общих признаков следа решается задача отнесения данного следа к определенной группе обуви (кроссовки, ботинки и т. п.). В зависимости от качества следа и полноты отображения группа обуви может быть определена в категорической или в вероятной форме, либо решить вопрос возможно при наличии сравнительного материала. Для дифференциации подошв обуви рекомендуются каталоги обуви фирм, производящих обувь, которые размещены на официальных сайтах предприятий-изготовителей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Факт использования справочной информации в обязательном порядке должен быть отражен в заключении эксперта. (Подошвы, оставляющие след с рельефным рисунком, сходным с рельефным рисунком следа, представленного на исследование, имеют сандалии, сланцы и кроссовки (наименование интернет-ресурса — URL: . Следовательно, след, представленный на исследование, мог быть оставлен сандалиями, сланцами и кроссовками). Более того, информация об использовании интернет-ресурса обязательно должна быть отражена в виде ссылки. При невозможности определить вид обуви, оставившей след, необходимо сузить группу, используя общие признаки, до обуви, имеющей определенную форму носочной части и каблука. Не допускается признание следа пригодным для установления групповой принадлежности без определения группы.

При анализе частных признаков необходимо просто указывать на их наличие, но и давать подробное описание их формы, размерных характеристик и расположение в следе. Возможно использование геометрических построений.

Только после тщательного изучения следа обуви оценивается индивидуальная совокупность общих и частных признаков, после чего формулируется один из выводов:

-

1) вывод о пригодности (непригодности) следа для идентификации;

-

2) вывод о том, что решить вопрос об идентификации можно только после сравнительного исследования с образцами;

-

3) вывод о пригодности следа для установления только групповой (родовой) принадлежности.

Сравнительное исследование может осуществляться следующими способами (методами) сравнения: сопоставления, в том числе принцип построения геометрических фигур, совмещения (для динамических следов обуви) и наложения, которые обязательно указываются в заключении.

Во всех способах сравнения экспериментальный след обуви должен быть получен в условиях, близких по механизму образования и следовоспринимающей поверхности к исследуемому следу. Условия проведения экспертного эксперимента также должны быть отражены в заключении эксперта.

При оценке результатов сравнительного исследования необходимо объяснять выявленные различающие признаки. Например, «наряду с совпадающими признаками выявлены некоторые различающиеся, выразившиеся в конфигурации отображения признаков, которые объяснимы незначительной разницей в механизме и условиях следообразования. Установленные различия не являются существенными и на формирование вывода не влияют».

Процесс исследования заканчивается составлением заключения эксперта.

Приведем примеры установления групповой принадлежности и признания следа обуви пригодным для идентификации.

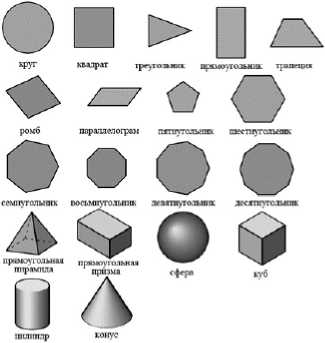

Вариант 1. По следу обуви можно определить групповую принадлеж ность обуви и признать его пригодным для идентификации обуви, его оставившей (след обуви оставлен подошвой ботинка на правую ногу и для идентификации обуви пригоден, фото 3).

Фото 3. След обуви

При поступлении на исследование обуви проводится сравнительное исследование с целью идентификации обуви (фото 4, 5, 6, 7).

Фото 4. Мужской ботинок на правую ногу, изъятый у гр. А.

Фото 5. Подошва ботинка на правую ногу, изъятого у гр. А.

Фото 6. След обуви

Фото 7. Оттиск подошвы ботинка

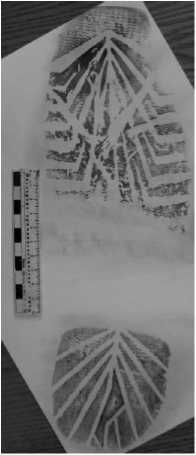

Вариант 2. Когда по следу обуви можно определить групповую принадлежность обуви, его оставившей, и решить вопрос о пригодности следа для идентификации обуви при наличии сравнительных образцов (след обуви пригоден для установления групповой принадлежности обуви и мог быть оставлен подошвой сандалии, сланца, кроссовка на правую ногу. Решить вопрос о пригодности следа обуви для идентификации возможно после сравнительного исследования при наличии сравнительных образцов, фото 8).

Фото 8. След обуви

В данном случае затруднительно отграничить частные признаки, отобразившиеся в данном следе обуви от условий следообразования.

Однако при выполнении дополнительной экспертизы, при условии предоставления на экспертизу обуви, неоднозначность может быть разрешена (фото 9,10).

Фото 9. Сандалия на правую ногу, изъятая у гр. П.

■—————————

Фото 10. Подошва сандалии на правую ногу, изъятой у гр. П.

При отождествлении обуви необходимо помнить о том, что в первичной экспертизе вопрос о пригодности следа обуви для идентификации не решился (решить вопрос о пригодности следа обуви для идентификации возможно при наличии образцов для сравнительного исследования). Поэтому при проведении дополнительной экспертизы, в рассматриваемом случае, необходимо решить вопрос о пригодности следа для идентификации и только после этого переходить к идентификации. Например, «При сравнительном исследовании признаков в следе обуви, изъятом на дактилоскопическую пленку размером 110x220 мм, с признаками в экспериментальных следах подошвы сандалии на правую ногу установлено, что признаки, отобразившиеся в исследуемом следе обуви, являются общими и частными признаками по дошвы обуви, отображающиеся в экспериментальных оттисках подошвы обуви. Установленные общие и частные признаки по форме, размерам и взаимному расположению являются основанием для признания следа обуви пригодным для идентификации обуви, его оставившей».

При сравнительном исследовании следа обуви с экспериментальными следами обуви, с целью определения пригодности следа для идентификации, проводится анализ общих и частных признаков, их наличие и зависимость от механизма сле-дообразования (следы-наслоения, следы-отслоения и т. п.), от временного отрезка (период с момента изъятия следа до предоставления обуви, изменилась ли подошва в зависимости от ее качества и эксплуатации и т. п.).

Только после признания следа обуви пригодным для идентификации обуви эксперт переходит к срав нительному исследованию с целью установления тождества (фото 11, 12).

Фото 11. След обуви

Фото 12. Экспериментальный оттиск подошвы сандалии на правую ногу, изъятой у гр. П.

Если бы по результатам первичной экспертизы эксперт пришел к выводу о том, что след обуви пригоден только для установления групповой принадлежности, то об идентификации обуви не могло быть и речи.

Вариант 3. По следу обуви можно установить групповую принадлежность, но невозможно признать его пригодным для идентификации (след обуви пригоден для определения групповой принадлежности и мог быть оставлен подошвой кроссовок. След обуви для идентификации обуви его оставившей не пригоден).

Иначе говоря, при исследовании следа обуви обнаружены только общие признаки, их качество и количе- ство достаточно для установления группы обуви.

Фото 13. След обуви

При сравнении признаков в следе обуви с признаками в экспериментальных следах подошв обуви на официальном сайте производителя установлено совпадение общих признаков с общими признаками подошвы кроссовок (фото 14,15).

Фото 14. Кроссовок

Таким образом, эксперт устанавливает группу для дальнейшего сужения поиска обуви (исключает подошву обуви сандалий, сапог, туфель и т. п.).

Кроме того, необходимо учитывать, что производители обуви ис-

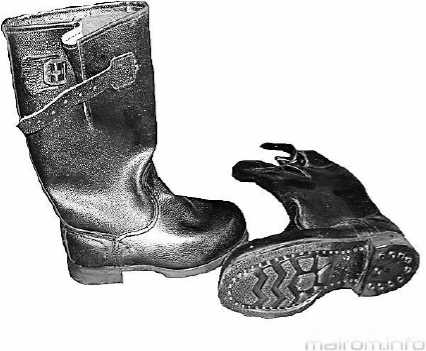

Фото 15. Подошва кроссовок пользуют одинаковую подошву для создания нескольких видов обуви и поэтому при исследовании следов обуви допускается вероятный вывод при установлении группы. Например, «След обуви мог быть оставлен подошвой ботинок, сапог» (фото 17,18).

Фото 17. Ботинки.

Фото 18. Сапоги.

Выводы и заключение

Таким образом, заключение эксперта представляет собой процессуальный документ, который должен быть составлен в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства, других ведомственные нормативные актов и документов, регламентирующих деятельность экспертно- криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, а также государственных стандартов (ГОСТ), регламентирую щих требования, предъявляемые к объектам трасологических экспертиз.

Список литературы Анализ типичных ошибок при производстве трасологических экспертиз следов подошв обуви

- Судебная экспертиза в цивилистических процессах: науч.-практ. пособ. / под ред. Е. Р. Россинской. - М.: Проспект, 2018. - 704 с.

- Яковлева Л. А. Трасология как базовая наука формирования самостоятельных учений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - № 2 (10). - С. 73-80.

- Судебная экспертиза: сборник нормативных актов: учеб. пособ. / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, 2-е изд. перераб. доп. - М: Проспект, 2019. - 336 с.

- Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / отв. ред. И. В. Кантор, А. В. Ярмак, Н. Ю. Жигалов, П. П. Смольяков. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. - 376 с.

- Беляев М. В. К вопросу об идентификационной трасологической экспертизе следов обуви // Эксперт-криминалист. - № 20. - С. 3-6.

- Юматов С. В. особенности производства экспертиз по следам подошв обуви, изъятым с помощью цифровых средств фотофиксации // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. - 2020. - № 4. - С. 175-179.

- Чернышёв С. А. Использование следов обуви сотрудниками УМВД России по Белгородской области в ходе раскрытия и расследования преступлений / С. А. Чернышёв, И. Н. Озеров, О. Н. Скоморохов // Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. тр. - Белгород: Белгородский институт МВД России им. Д. И. Путилина. - 2020. - С. 175-179.