Анализ упругих характеристик карбонатных коллекторов

Автор: Хазиева М.А., Трапезникова А.Б., Ярмошкаева М.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью данного исследования является анализ упругих характеристик карбонатных коллекторов башкирского и московского ярусов среднего отдела каменноугольной системы нефтяного месторождения N. В рамках исследования в интервалах отсутствия акустического и плотностного каротажей выполнено восстановление кривых. Проведена петрофизическая интерпретация данных, выделение коллекторов и оценка фильтрационно-емкостных свойств. Выполнен анализ упругих свойств пород и дана оценка возможности выделения коллекторов в упругом поле. По результатам анализа упругих характеристик пород установлена возможность разделения пород коллекторов от вмещающих пород посредством акустического и сдвигового импеданса, а также уверенной зависимости между акустическим импедансом и пористостью пород.

Геофизические методы исследования скважин, упругие характеристики, фес, карбонатные коллекторы

Короткий адрес: https://sciup.org/147245105

IDR: 147245105 | УДК: 550.3 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.3.227

Текст научной статьи Анализ упругих характеристик карбонатных коллекторов

В последнее время большую популярность в рамках прогноза и изучения упругих свойств пород набирают методы Rock Physics (Mavko at ol, 2009). Полнота и качество геофизических исследований скважин (ГИС) являются основными критериями для решения различных задач, возникающих в процессе совместной интерпретации скважинных и сейсмических данных: одномерное сейсмоакустическое моделирование, сейсмостратиграфическая привязка, оценка формы сигнала, прогноз физикомеханических свойств разреза, выбор типа сейсмической инверсии.

Геофизические методы исследования скважин применяются для изучения геологического строения Земли, выявления и оценки запасов углеводородов, использования информации при проектировании, разработке месторождений нефти и газа и тех- нического состояния скважин. Поэтому они актуальны при бурении и эксплуатации, при разведке и освоении нефтегазовых месторождений.

Актуальность работы связана с необходимостью сейсмического моделирования месторождений с целью уточнения геологических разрезов и структур продуктивных отложений. Для качественной привязки сейсмических данных к геологическому разрезу, а также для их последующей интерпретации необходимо наличие акустического (АК) и плотностного (ГГКп) каротажей во всех скважинах исследуемого участка. Наличие данных методов в комплексе геофизических исследований скважин и их качество имеют особое значение при решении задач сейсмических инверсий. Но в некоторых скважинах данные, полученные с помощью этих методов, часто отсутствуют (полностью или частично) или имеют низкое качество.

Целью данного исследования является восстановление диаграмм акустического и плотностного каротажей с использованием других методов ГИС, определение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) продуктивных пластов А2, А3 верейского горизонта и А4 башкирского яруса месторождения N. На основании полученных кривых и петрофизической интерпретации выполнен анализ возможности разделения потенциальных пород коллекторов и оценка их ФЕС в упругом поле, в том числе в сейсмическом масштабе.

Общая информация о месторождении

Район расположения месторождения N Самарской области в региональнотектоническом плане развития палеозойских отложений приурочен к юго-восточному борту Мелекесской впадины, располагаясь в зоне сочленения ее с Сокской седловиной, примыкающей с юга и Южно-Татарским сводом - на востоке.

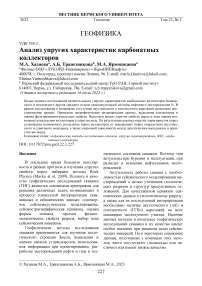

Объектом изучения являются отложения башкирского и московского яруса среднего отдела каменноугольной системы. В пределах месторождения N башкирский ярус представлен карбонатными породами - известняками светло-серыми и серыми, часто перекристаллизованными, прослоями органогенными и органогенно-обломочными (рис. 1). В составе московского яруса выделяется терригенно-карбонатный верейский горизонт. К отложениям башкирского яруса приурочены залежи нефти пласта А4, а к верейскому горизонту - пласты А2, А3. Тип коллектора преимущественно поровый, трещинно-поровый.

Рис. 1. Петротипы известняков (грейнстоунов) из продуктивного интервала скважины 0 месторождения N: а) сгустковый водорослевый с органогенным детритом; б) и в) фораминиферово-водрослевый; г) криноидный; д) и е) фораминиферово-водорослевый

Подготовка кривых

Предварительным этапом любых петрофизических интерпретаций является оценка качества исходного материала и обработка материалов ГИС.

Качество материалов ГИС оценивалось согласно «Технической инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах» (Техническая ..., 1985), а также временных методических руководств и указаний по проведению и интерпретации методов ГИС (Практическое ..., 1991; Техническая ., 2001).

Кривые плотностного и акустического каротажей при расчетах были отнормированы по результатам сопоставления показаний методов в плотных опорных пластах в соответствии с типичными величинами плотности скелета основных породообразующих мине- ралов. Вводимый аддитивный сдвиг в кривые подбирался для каждой скважины экспертно.

Все скважины, участвующие в исследовании, расположены в пределах одной региональной обстановки, что исключает значимую изменчивость литолого-петрофизических свойств пород.

В кривых акустического и плотностного каротажей наблюдаются искажающие факторы технологического или геологогеофизического характера. Снижение качества кривых в основном связано с влиянием каверн в интервалах размытых глинистых пород, наличием выбросов и «Z-эффектов». В интервалах искажения кривых, а также в интервалах их отсутствия выполнялись процедуры восстановления кривых на основании одномерных и многомерных зависимостей с другими кривыми.

Восстановление кривых

В данной работе восстановление кривых акустического каротажа выполнялось по методике Заляева Н.З. с использованием данных нейтронного каротажа (НКТ).

Методика Заляева Н.З. основывается на зависимости времен пробега продольной волны от показания нейтронного каротажа (Заляев, 1990):

dT = / (aNGK2 - bNGK + с), где dT - интервальное время пробега продольной волны; NGK - показания нейтронного каротажа, a , b и c нормировочные коэффициенты уравнения.

Ранее проведенные исследования и накопленный практический опыт показывают, что наилучшей корреляцией с АК обладают показания НКТ (нейтронный каротаж по тепловым нейтронам).

В рассматриваемой методике восстановление кривых АК (ΔT) в интервалах отсутствия их регистрации проводится на основе эмпирической зависимости вида ΔT = f (Jn, Н), где Jn - показания нейтронного метода, Н - глубина. Для построения зависимости выбирается скважина с хорошим качеством записи методов АК и НКТ.

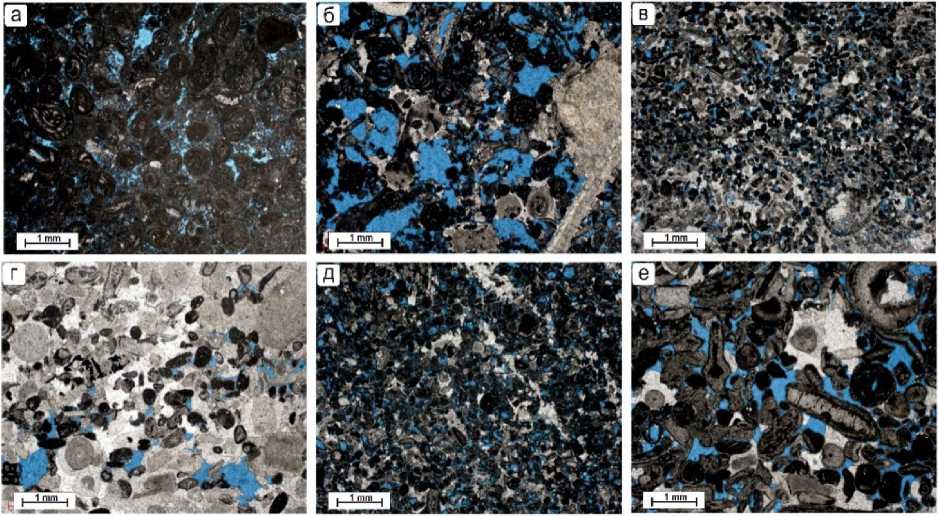

Рис. 2. Пример планшетов с восстановленными кривыми в интервалах пропуска записи исходных кривых

Как правило, это эталонная скважина с наличием исследований керна (Туренко, Черепанов, 2016). На месторождении N такой служила скважина № 0. Для получения корректной зависимости предварительно данные АК и НГК корректируют и нормализуют (Gardner, 1974).

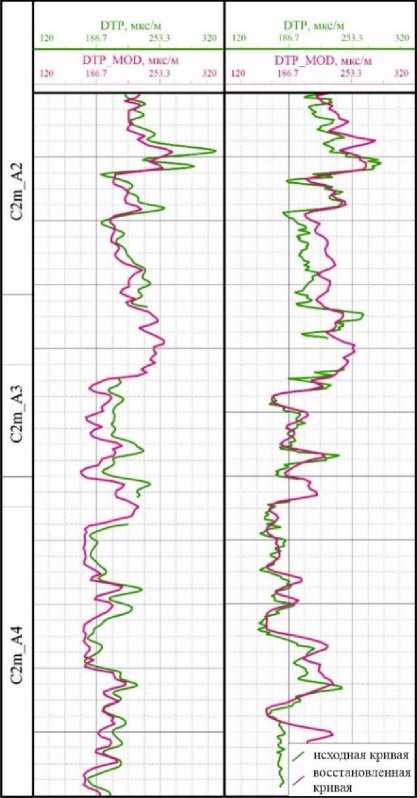

Зависимость АК от НКТ месторождения N для продуктивных пластов А2 и А3 верейского горизонта и пласта А4 башкирского яруса приведена на рис. 3.

Связь между параметрами АК и НКТ довольно тесная и имеет высокий коэффициент корреляции. Так, теснота связи параметров для продуктивных пластов А2 составляет 0,85, для пласта А3 - 0,71, а также для пласта А4 - 0,75.

Рис. 3. График зависимости АК(НКТ) эталонной скважины №0 для пласта: а) А2 и б) А3 верейского горизонта; в) А4 башкирского яруса

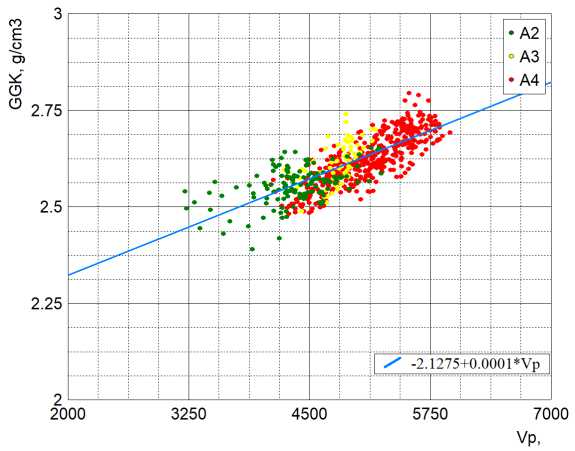

Кривая плотностного каротажа изначально присутствовала только в скважине 0, которая является опорной, в остальных скважинах данный метод записан не был. Информация о плотности породы необходима для расчета акустического импеданса и анализа упругих свойств пород, в связи с этим выполнено восстановление кривой плотностного каротажа. Для восстановления использовалось уравнение Гарднера-Канстаньи (Gardner, 1974; Хилтерман, 2010), в общем виде представлено на рис. 4:

p = -2.1275 + 0.0001 *Vp, где p – плотность породы в г/см3, Vp – скорость продольной волны в породе в км/с.

Для полного анализа упругих свойств требуется дополнительная эмпирическая информация, в частности о скорости поперечных волн. Исследуемые породы обладают сложным пустотным пространством. Как правило, при наличии трещинной составляющей восстановление DTS некорректно. Но ввиду отсутствия методов оценки трещинного пустотного пространства петрофизическое обоснование инверсии проводилось исключительно для коллекторов с седиментационным типом пустотного пространства. Восстановление скоростей поперечной волны выполнялось через преобразование по Кастаньи (Хилтерман, 2010):

V = a*Vp-b, где Vs – скорость поперечной волны в породе в км/с; a и b – нормировочные коэффициенты.

Нормировочные коэффициенты для расчета упругих параметров подбирались для каждого продуктивного пласта отдельно. Для нормализации кривых вводилась аддитивная поправка.

Рис. 4. Пример общей зависимости плотности от скорости

Петрофизическая интерпретация

На следующем этапе выполнена петрофизическая интерпретация данных ГИС, включающая в себя выделение коллекторов с последующей оценкой их пористости, нефтенасыщенности.

Перед расчётом коэффициентов с планшетов сняты значения абсолютных отметок, глубин и эффективных толщин коллекторов, а также значения УЭС для каждого изучаемого коллектора. Затем коллекторы разделялись по характеру насыщения с использованием значений УЭС пластов подсчетных объектов месторождения. Далее рассчитывались значения Кп, Кн и Кпр для коллекторов, а также рассчитывались средневзвешенные значения этих коэффициентов для пластов А2-3 и А4.

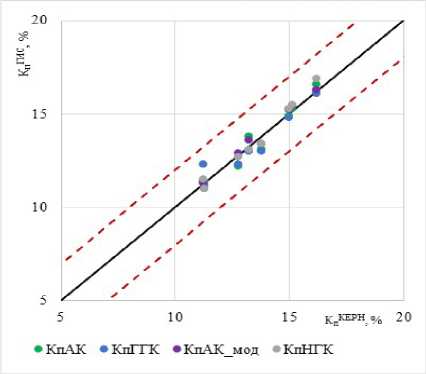

Для динамической оценки качества получаемых синтезированных кривых акустического каротажа производился анализ и сопоставление результатов расчетных коэффициентов пористости по синтезированным данным АК и методу НГК (рис. 5).

Рис. 5. Сопоставление коэффициентов пористости, рассчитанных по разным методам ГИС, с коэффициентом пористости по керну для скважины 0

На рис. 5 видно, что расчетные кривые Кп по всем методам ГИС хорошо сходятся с данными керна скважины № 0, попадая в доверительный коридор 2%.

Перед расчетами коэффициента пористости выполнено нормирование полученных кривых на опорные пласты, в качестве которых выступали интервалы плотных карбонатных пород со средним интервальным временем пробега продольной волны в 155 мкс/м. Нормировочный коэффициент составил от 7 до 10 мкс/м для разных скважин.

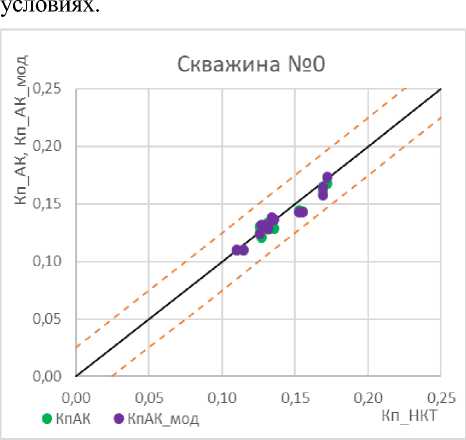

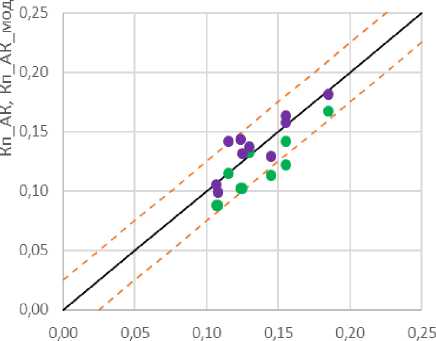

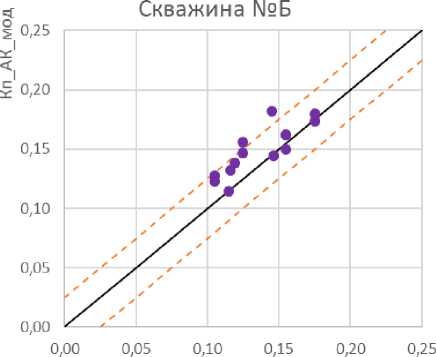

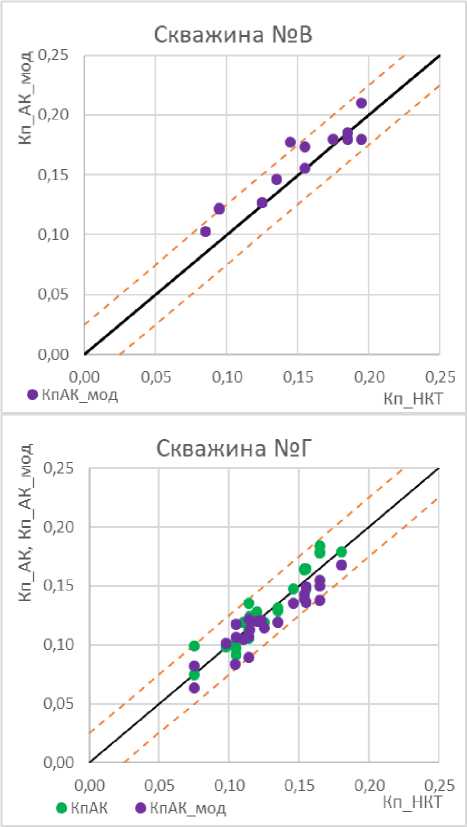

Сопоставление результатов расчетных коэффициентов пористости по синтезированным АК с данными по НГК приведено на рис. 6.

На графиках видно, что рассчитанные кривые Кп по методам НКТ и АК хорошо корреспондируются между собой. Следовательно, можно сделать вывод о возможности применения уравнения Заляева для расчета акустического каротажа для карбонатных коллекторов на месторождении N. Получаемые кривые при расчете по данному уравнению удовлетворительны и могут быть использованы при расчете фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и последующей работе по связи данных ГИС и сейсморазведочных данных.

Для расчета насыщения использовалось уравнение Арчи-Дахнова (Петерсилье, 2003), коэффициенты m и n приняты по данным исследованиям керна. Удельное электрическое сопротивление пластовой воды при температуре пласта принято на основании анализа минерализации отобранных проб в лабораторных

Скважина №А

• КпАК • КпАКмод Кп НКТ

• КпАКмод КпНКТ

Рис. 6. Сопоставление коэффициентов пористости, рассчитанных по разным методам ГИС для скважин

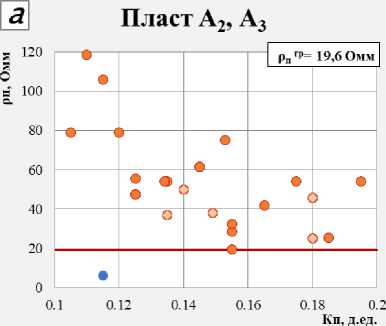

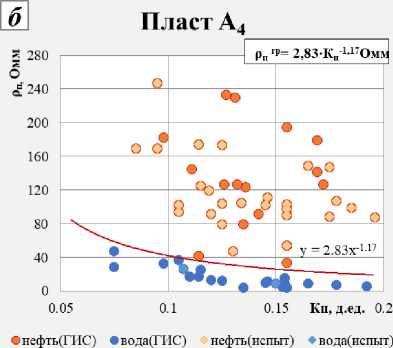

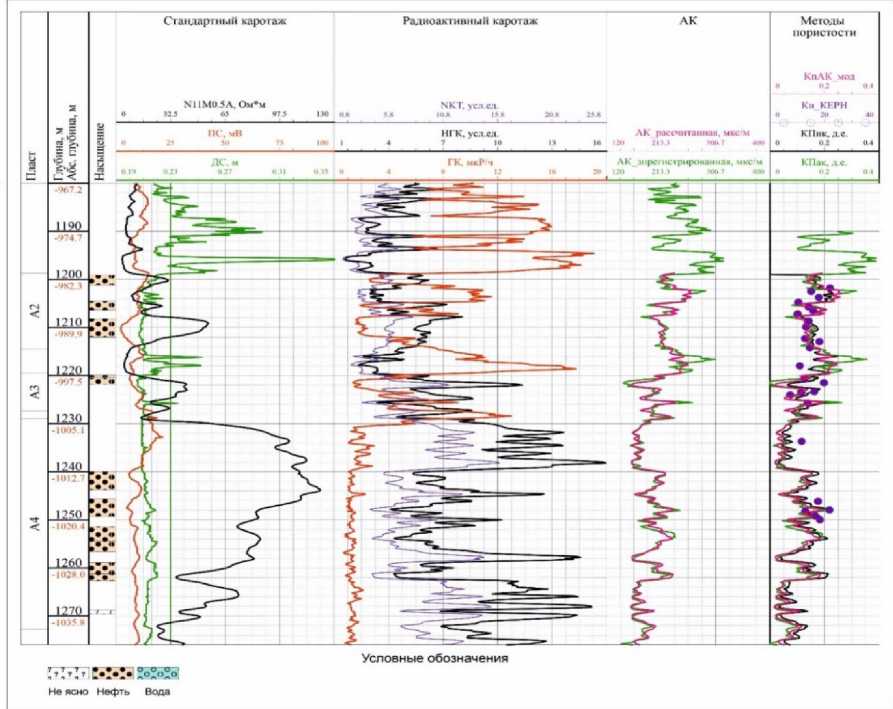

По насыщению продуктивные пласты от водоносных различаются повышенными показаниями электрических методов (рис. 7). Показания бокового каротажа в водонасыщенных пластах несколько завышены, что привело и к завышению Кн, рассчитанных по БК, поэтому для расчета Кн по водоносным пластам использовался индукционный каротаж, который не зависит от состава промывочной жидкости и обладает большим радиусом исследования.

Из графиков видно, что в карбонатных отложениях башкирского яруса присутствует зона неоднозначности, которая, как правило, характерна для высокоомных карбонатных разрезов, представленных чередованием плотных мощных вмещающих пластов и менее мощных проницаемых прослоев, где ρ п ГР может описываться уравнением зависимости сопротивления от пористости УЭСп=f(Кп).

•нефть(ГИС) О вода(П IC) • вода(ГИС)

Рис. 7. Величины УЭС в продуктивных и водонасыщенных пропластках а) верейского горизонта; б) башкирского яруса

В случае неоднозначной интерпретации материалов ГИС, характер насыщения карбонатных коллекторов уточнялся на этапе площадного обобщения данных по положению скважины на структуре. По верейским отложениям вода в коллекторах не определяется (один пропласток по скв. № Б), поэтому ρ п ГР взято по нефтенасыщенному пропластку с самым низким значением сопротивления (ρ п ГР = 19.6 Омм для пластов А2-А3 и ρ п ГР = 2.83*К п -1.17 Омм).

По результатам комплексной интерпретации данных ГИС, в разрезе исследуемых скважин месторождения N коллекторы пласта А2 верейского горизонта характеризуются следующими порядками ФЕС: пористость от 8.8 до 19.5%, нефтенасыщенность изменяется от 67,7 до 85,6%, проницаемость – 66.2 мД. В целом интервал пласта А2 представлен нефтенасыщенными пропластками, за исключением одного водонасыщенного пропластка в сква- жине А с коэффициентом пористости ниже медианных значений пласта порядка 11%.

В пласте А3 в исследуемых скважинах вскрыты маломощные коллекторы с коэффициентом пористости порядка 11.5–19% и нефтенасыщенностью 76.5–90.5%.

Коллекторы в нефтенасыщенной части пласта А4 характеризуются пористостью, изменяющейся в диапазоне от 8.5 до 19.6%, нефтенасыщенностью – от 73.5 до 92.6%, проницаемостью – 37.5 мД. В водонасыщенных коллекторах коэффициент пористости варьирует от 9 до 15%.

Скважина № Г расположена на другом куполе относительно других скважин и, как следствие, ввиду латеральной изменчивости разреза имеет определенные отличия в ФЕС пород-коллекторов. Таким образом, породы коллекторы в пластах А2, А3, А4 характеризуются коэффициентами пористости равными порядка 10.4–18.5%, коэффициентами нефте-насыщенности – 71.4–91.5%. В пласте А4 определяются водонасыщенные коллекторы с пористостью от 7.5 до 16.5%.

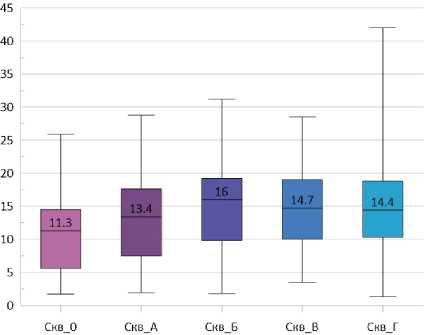

Согласно результатам построения распределения коэффициента пористости (рис. 8), все скважины, за исключением скважины 0, характеризуются относительно одинаковым уровнем медианного значения. Сдвиг медианного значения пористости в скважине 0 связан с наличием в ее разрезе менее пористых разностей, обусловленных сложным структурным строением и наличием количества трещин. Наличие трещинного и каверно-трещинного типа пустотного пространства не всегда коррелируется с высокой пористостью породы, но тем не менее характеризует данные породы как высококачественные коллекторы.

Анализ литологии в поле упругих свойств

Итоговым этапом исследования является анализ упругих параметров карбонатных коллекторов месторождения и оценка возможности выделения коллекторов и характера насыщения в упругом поле.

Петроупругое моделирование – это анализ связи между петрофизическими свойствами и упругими свойствами, которая требуется для успешной сейсмической инверсии. Rock Physics описывает породы посредством петроупругих характеристик; свойств, которые влияют на физическое прохождение сейсмической волны через породу (Итен-берг, 1982).

Рис. 8. Распределение коэффициента пористости продуктивных отложений

Сопоставление расчетных кривых по методике Заляева Н.З. и первичных данных приведено на рис. 9. Из результирующего планшета видно, что зарегистрированные и рассчитанные кривые АК хорошо согласуются друг с другом. Согласно результатам анализа, использование данного уравнения для восстановления акустической кривой АК в данной непосредственной задаче является оптимальным решением при отсутствии в скважине метода АК. Восстановленные кривые могут быть использованы для определения фильтрационно-емкостных свойств породы, а также для дальнейшего формирования связи ГИС с сейсмическими данными и при сейсмоакустическом моделировании.

Карбонатные коллекторы являются сложнопостроенными и обладают специфическими литолого-структурными особенностями. Ввиду особенностей строения карбонатных коллекторов зависимости пористости от упругих параметров часто носят нелинейный характер или линейный, но осложнённый облаком точек, не входящих в строгую линейную зависимость.

Это обусловлено сложным строением пустотного пространства карбонатных пород, у которых чаще всего высокую долю пустотного пространства составляют трещины, которые зачастую определяют высокую проницаемость и, как следствие, качества коллектора.

Рис. 9. Пример планшета с модельными кривыми АК и петрофизической интерпретацией в скважине 0

Ввиду скелета породы, обладающего высокой жесткостью, тип заполняющего флюида оказывает незначительное влияние на скоростную картину.

Наличие более сложного строения карбонатов приводит к отличиям в подходе к анализу упругих характеристик карбонатных пород от более понятных терригенных пород. Использование стандартных методик через соотношение Vp/Vs, коэффициента Пуассона и совместный анализ скоростей продольных и поперечных волн не всегда эффективно, поскольку они нелинейны в случае с карбонатными породами.

В рамках данной работы авторами выполнен анализ упругих параметров карбонатных отложений месторождения N нефти на основании имеющихся данных керновых и скважинных исследований для оценки возможности регистрации дифференциации пород коллектор/неколлектор и по типу насыщения в поле упругих свойств, в том числе в сейсмическом отклике. В целях определения возможности разделения в упругом поле на коллектор/неколлектор или по типу насыщения построены кросс-плоты и гистограммы распределения.

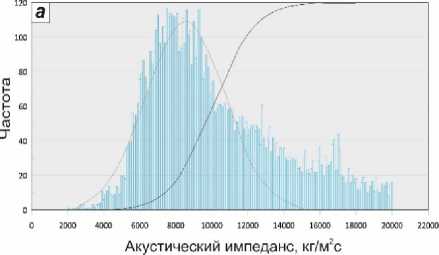

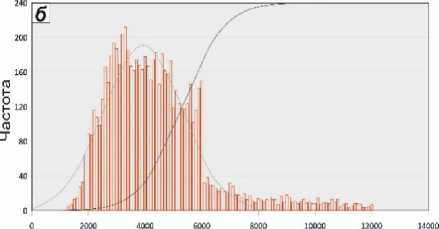

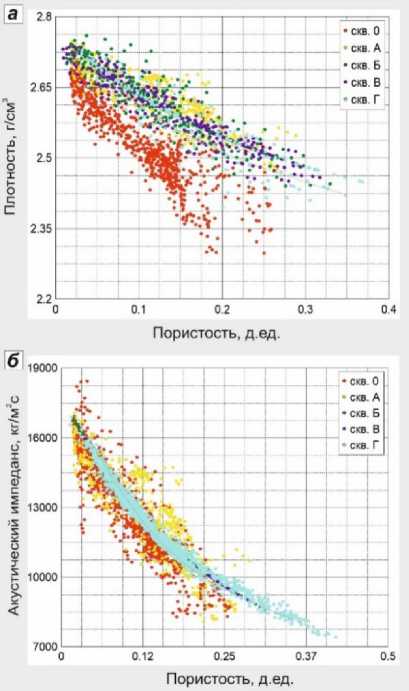

В результате проведенного анализа подтверждено разделение на коллек-тор/неколлектор по акустическому и сдвиговому импедансу в петрофизическом масштабе (рис. 10 а-б). Установлена линейная зависимость между акустическим и сдвиговым импедансами с пористостью (рис. 11).

Разделение в упругом поле по типу насыщения весьма незначительно, что приводит к невозможности разделения коллекторов по типу насыщения на сейсмическом отклике.

Согласно данным анализа, изменение типа насыщения с воды на нефть приводит к закономерному уменьшению объемной плотности и скорости пробега продольной волны при фактически неизменяющимся скоростям поперечной волны.

Как видно на кросс-плоте (рис. 11 а) плотности от пористости, рассчитанной по данным восстановленных кривых АК, зависимость носит линейный характер, но наблюдается расширенное облако точек, что объясняется сложностью пустотного пространства карбонатных коллекторов, которое чаще выраженно кавернозно-трещинными типами пустотами, чем межформенной пористостью.

Сдвиговый импеданс, кг/мгс

Рис. 10. Разделение на коллектор/неколлектор а) по акустическому импедансу; б) по сдвиговому импедансу

Для карбонатных коллекторов месторождения N, как и в целом для карбонатных коллекторов, характерен тренд уменьшения акустического импеданса с увеличением пористости (рис. 11 б). Высокая чувствительность акустического импеданса от пористости пород создает благоприятные условия для прогноза потенциальных пород-коллекторов в полу упругих свойствах не только в петрофизическом, но и в сейсмическом масштабе.

Выводы

Результаты анализа упругих характеристик карбонатных коллекторов месторождения N позволили оценить и спрогнозировать характер выраженности изменений коллекторских и литологических свойств пород в упругом поле.

С помощью методики петроупругого моделирования для скважин, в которых отсут- ствуют записи данных АК и ГГКп, были восстановлены кривые интервальных времен пробега продольной волны и поперечных волн, а также кривые плотности.

Рис. 11. Кросс-плоты зависимостей для исследуемых скважин (а) пористость-плотность; (б) пористость – акустический импеданс

Расчет кривых по данным методикам принес удовлетворительный результат. Фактическая кривая и расчетные кривые совпали между собой и легли в общий скоростной тренд. Выполнена петрофизическая интерпретация данных ГИС. На основании полученных кривых выполнен расчет коэффициента пористости и анализ сходимости с коэффициентом пористости по данным нейтронного каротажа.

В рамках анализа упругих параметров выявлена возможность разделения на кол-лектор/неколлектор по акустическому и сдвиговому импедансу, а также выявлена устойчивая зависимость между акустическим импедансом и пористостью породы.

Разделение коллекторов по типу насыщения в упругом поле в масштабе сейсмики не представляется корректным ввиду незначительного расхождения в упругих параметрах.

Полученные результаты являются исходной информацией для оценки и прогноза потенциальных коллекторов на месторождении N в упругом поле.

Список литературы Анализ упругих характеристик карбонатных коллекторов

- Mavko G., Mukerji T., Dvorkin J. The rock physics handbook. Cambridge University Press, 2009. 525 с.

- Техническая инструкция по проведению геофизических исследований в скважинах // М.: Недра. 1985.

- Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических исследований скважин / М.Г. Латышова. М.: Недра, 1991. 219 с.

- Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах // М.: Недра. 2001. 272 с.

- Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретации геофизических исследований скважин. Минск.: Университетское. 1990. 144 с.

- Туренко С.К., Черепанов Е.А. Использование данных нейтронного каротажа при построении сейсмогеологических моделей нефтегазовых объектов Западной Сибири. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2016. № 2. С. 27-32. EDN: VVADFT

- Gardner G.H.F. (1974). Formation velocity and density - The diagnostic basics for stratigraphic traps. Geophysics, 39, pp. 770-780. DOI: 10.1190/1.1440465

- Хилтерман Ф.Дж. Интерпретация амплитуд в сейсморазведке. Тверь: ООО "Изд-во ГЕРС". 2010. 256 с. EDN: QKJKIV

- Петерсилье В.И. (2003). Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом. Москва-Тверь, 259 с.

- Итенберг С.С. Геофизические исследования в скважинах: Учеб. для вузов / С.С. Итенберг, Т.Д. Дахкильгов. М.: Недра, 1982. 351 с.