Анализ урожайности сортов твердой пшеницы питомника Касиб-22 в условиях Западной Сибири

Автор: Шпигель А.Л., Потоцкая И.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2 (50), 2023 года.

Бесплатный доступ

Твердая пшеница ( Triticum durum Desf .) - второй по значимости вид пшеницы: около 10% мирового производства. По Международной программе КАСИБ эффективно решаются вопросы селекции, направленные на повышение урожайности, качества и экологической пластичности сортов твердой пшеницы. Целью данного исследования было проведение анализа компонентов продуктивности и урожайности сортов твердой пшеницы питомника КАСИБ-22 в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Селекционный материал проанализирован по основным компонентам продуктивности и урожайности. По результатам оценки сортов и линий яровой твердой пшеницы (КАСИБ-22) в 2021-2022 гг. определены группы материала различного происхождения с высоким проявлением отдельных признаков: урожайности - Актюбинской СХОС и Самарского НИИСХ (32,4 и 37,0 ц/га); озерненности колоса - Самарского НИИСХ (32,1 шт.); массы зерна главного колоса и массы 1000 зерен - ФАНЦА и Самарского НИИСХ (1,3-1,4 г и 41,5-44,9 г). Урожайность сортообразцов имела тесную связь с продуктивностью колоса и массой 1000 зерен. В меньшей степени она зависела от количества колосков и зерен в колосе. Выделены ценные образцы, сочетающие урожайность 31,8-40,4 ц/га с высокими показателями продуктивности (массой зерна колоса и крупностью зерна - 1,12-1,55 г и 37,6-47,7 г): Линия 242/243-2020 (Актюбинская СХОС), АТП Прима (ФАНЦА), Линия 2217д-4, Линия 1927д-27, Линия 2285д-3, Линия 1693д-71 (Самарский НИИСХ), рекомендуемые в качестве исходного материала в селекции на высокую продуктивность.

Твердая пшеница, урожайность, компоненты продуктивности, анализ главных компонентов

Короткий адрес: https://sciup.org/142238693

IDR: 142238693 | УДК: 631.11«321»:631.527

Текст научной статьи Анализ урожайности сортов твердой пшеницы питомника Касиб-22 в условиях Западной Сибири

Ввeдeниe

Твердая пшеница ( Triticum durum Desf .) – важная зерновая культура, на которую приходится около 10% производства зерна в мире. В нашей стране основные посевные площади, занятые под твердой пшеницей, сосредоточены в Западной Сибири, Алтайском крае, Южном Урале и Поволжье. Почвенно-климатические условия этих регионов отвечают требованиям, позволяющим выращивать зерно яровой твердой пшеницы с содержанием белка 16–17% и стекловидностью в отдельные годы до 90–95%. Зерно, обладающее такими показателями, способно конкурировать на мировом рынке. В связи с этим основное направление селекции в Западно-Сибирском регионе – создание высокоурожайных, засухоустойчивых сортов разных типов спелости и с благоприятным сочетанием межфазных периодов, устойчивых к болезням и вредителям, а также обладающих высокой технологичностью. Качество зерна выращиваемых сортов твердой пшеницы и производимых из него макарон должно соответствовать требованиям ГОСТ [1; 2].

Показатели урожайности в значительной степени определяются адаптивным потенциалом возделываемых сортов, способствующим повышению стабильности урожайности при изменении факторов внешней среды. Для эффективной селекционной работы на высокий и стабильный урожай селекционеру необходимо знать, из каких отдельных структурных компонентов складывается комплексный показатель урожайности. К ним относят продуктивные органы и признаки растения, программирующие и определяющие степень урожайности зерна: густоту продуктивного стеблестоя, озер-ненность и продуктивность колоса и растения. В результате сложного взаимодействия генотипа и условий внешней среды формируется продуктивность растений, обусловленная различными сочетаниями количественных признаков [3; 4].

Международная программа КАСИБ ставит перед собой цель – повысить эффективность селекции яровой пшеницы за счет обмена сортами, селекционным материалом, оценки материала и обмена данными. В программе КАСИБ эффективно решаются вопросы селекции, направленные на увеличение уровня урожайности и качества зерна, экологической пластичности и расширение генетического разнообразия сортов твердой пшеницы [5; 6].

Цель исследования – анализ урожайности и основных компонентов продуктивности сортов и линий международного питомника твердой пшеницы КАСИБ-22.

Oбъeкты и мeтoды

На опытном поле Омского АНЦ в 2021–2022 гг. проведено изучение 20 образцов яровой твердой пшеницы питомника КАСИБ-22 пяти селекционных учреждений Казахстана и России: Актюбинской СХОС, Карабалыкской СХОС, ФГБНУ Омский АНЦ, ФГБНУ ФАНЦА (г. Барнаул), Самарского НИИСХ филиала СамНЦ РАН (табл. 1). Посев образцов твердой пшеницы проводили сеялкой ССФК-7 с глубиной заделки семян – 5 см, в 2-кратной повторности, площадь делянки составила 3 м2. Способ посева – рядовой, с нормой высева – 450 зерен на 1 м2. В качестве стандартов использовали: стандарт Госкомиссии – Жемчужина Сибири (среднеспелый), оригинатор – Омский АНЦ, региональный стандарт – Безенчукская 139 (среднеранний), оригинатор – Самарский НИИСХ.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

Тaблицa 1

Сортообразцы твердой пшеницы питомника КАСИБ-22, 2021–2022 г.

|

№ п/п |

Сорт, линия |

Оригинатор |

№ п/п |

Сорт, линия |

Оригинатор |

|

1 |

Янтарная 150 |

Актюбинская СХОС |

11 |

Леукурум 1005 |

« |

|

2 |

Линия 242/243-2020 |

« |

12 |

Гордеиформе 1019 |

« |

|

3 |

Линия 248/255-2020 |

« |

13 |

G.13–62-2 |

Омский АНЦ |

|

4 |

Гордеиформе 2441 |

Карабалыкская СХОС |

14 |

Омский лазурит |

« |

|

5 |

Гордеиформе 2246 |

« |

15 |

G.11–77-3 |

« |

|

6 |

Омская янтарная |

Омский АНЦ |

16 |

Линия 2217д-4 |

Самарский НИИСХ |

|

7 |

Омский корунд |

« |

17 |

Линия 1927д-27 |

« |

|

8 |

Омский изумруд |

« |

18 |

Линия 2285д-3 |

« |

|

9 |

Безенчукская 139 |

Региональный стандарт |

19 |

Линия 1693д-71 |

« |

|

10 |

АТП Прима |

ФГБНУ ФАНЦА |

20 |

Жемчужина Сибири |

Стандарт Госкомиссии |

Оценивали следующие элементы структуры урожая: число колосков главного колоса, число зерен главного колоса, массу зерна главного колоса и массу 1000 зерен. Существенность различий между образцами по выраженности изучаемых признаков определяли с помощью дисперсионного анализа [7]. Анaлиз глaвных компонент (Prinсipal соmpоnent analysis – PСA) выполнен с помощью пакета R version 4.0.3.

Погодные условия в годы проведения исследований складывались по-разному: острозасушливые в 2021 г. и контрастные по влагообеспеченности в 2022 г. оказали влияние на урожайность изучаемых сортов и привели к снижению данного показателя. В 2021 г. наблюдались более высокая среднесуточная температура воздуха (20,7°С) и засуха с количеством осадков около 70% от среднемноголетних (157 мм). По метеорологическим условиям 2022 год охарактеризован более низкой среднесуточной температурой воздуха (16,1°С) и контрастной влагообеспеченностью (ГТК май – август = 1,00) как по декадам (от отсутствия осадков до избытка увлажнения), так и по месяцам (от сильной засухи в мае – ГТК = 0,45 до избыточного увлажнения в июле – ГТК = 1,90).

Peзультaты и их обсуждение

По урожайности выделен материал из селекционных программ Актюбинской СХОС и Самарского НИИСХ – 32,4 и 37,0 ц/га (табл. 2). Селекционный материал ФАНЦА и Омского АНЦ показал среднюю урожайность – 30,4–31,8 ц/га, урожайность регионального стандарта Безенчукская 139 составила 26,3 ц/га. Более низкая средняя урожайность отмечена у сортов из Карабалыкской СХОС – 28,5 ц/га, уступивших стандартам по признакам продуктивности растений.

Тaблицa 2

Средние показатели урожайности и ее компонентов у образцов твердой пшеницы из пяти учреждений России и Казахстана, 2021–2022 гг.

|

Оригинатор |

Число образцов, шт. |

Число колосков колоса, шт. |

Число зерен колоса, шт. |

Масса зерна колоса, г |

Масса 1000 зерен, г |

Урожайность, г/м2 |

|

Безенчукская 139 |

стандарт |

14,4 |

28,2 |

1,1 |

37,6 |

26,3 |

|

Жемчужина Сибири |

стандарт |

14,6 |

33,7 |

1,3 |

39,4 |

31,0 |

|

Актюбинская СХОС |

3 |

13,4 |

31,0 |

1,1 |

38,2 |

32,4 |

|

Карабалыкская СХОС |

2 |

13,6 |

28,1 |

1,0 |

36,3 |

28,5 |

|

Омский АНЦ |

6 |

14,7 |

30,1 |

1,1 |

37,7 |

30,4 |

|

ФАНЦА |

3 |

15,3 |

31,5 |

1,3 |

41,5 |

31,8 |

|

Самарский НИИСХ |

4 |

14,2 |

32,1 |

1,4 |

44,9 |

37,0 |

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

Высокую озерненность колоса продемонстрировала группа сортообразцов Самарского НИИСХ – 32,1 шт., однако большинство сортов уступали по этому признаку местному стандарту Жемчужине Сибири (33,7 шт.). По массе зерна главного колоса и массе 1000 зерен выделены сортообразцы самарской и алтайской селекции (1,3–1,4 г и 41,5–44,9 г соответственно). Средние показатели изученных признаков имели сорта и линии Актюбинской СХОС и Омского АНЦ: озерненность колоса – 30,1–31,0 шт.; продуктивность колоса – 1,1 г; масса 1000 зерен – 37,7–38,2 г.

По результатам оценки в 2021–2022 гг. выделены ценные образцы, сочетающие урожайность с высокими показателями продуктивности (табл. 3).

Тaблицa 3

Лучшие образцы питомника КАСИБ-22, выделенные по результатам оценки урожайности и ее компонентов, 2021-2022 гг.

|

Образец |

Вегетационный период, сут |

Число колосков, шт. |

Число зерен колоса, шт. |

Масса зерна колоса, г |

Масса 1000 зерен, г |

Урожайность, ц/га |

|||||

|

Х ср. |

р, анг |

Х ср. |

анг |

Х ср. |

р, анг |

Х ср. |

р, анг |

Х ср. |

анг |

||

|

Среднеранние |

|||||||||||

|

Безенчукская 139, стандарт |

78 |

14,4 |

9 |

28,2 |

18 |

1,06 |

15 |

37,6 |

13 |

26,3 |

18 |

|

Линия 242/243-2020 |

78 |

13,5 |

18 |

30,9 |

10 |

1,12 |

13 |

37,6 |

14 |

39,0 |

2 |

|

Линия 248/255-2020 |

75 |

13,6 |

17 |

29,1 |

13 |

1,14 |

12 |

39,4 |

9 |

32,2 |

9 |

|

Линия 2217 д-4 |

78 |

14,4 |

14 |

33,4 |

3 |

1,55 |

1 |

46,0 |

2 |

37,4 |

3 |

|

Линия 1693д-71 |

79 |

14,2 |

12 |

33,9 |

1 |

1,40 |

3 |

41,2 |

5 |

37,2 |

4 |

|

Среднеспелые |

|||||||||||

|

Жемчужина Сибири, стандарт |

85 |

14,6 |

8 |

33,7 |

2 |

1,32 |

6 |

39,4 |

10 |

31,0 |

11 |

|

Омский корунд |

85 |

14,2 |

13 |

28,9 |

15 |

0,99 |

20 |

34,3 |

20 |

32,5 |

8 |

|

Гордеиформе 1019 |

85 |

16,2 |

1 |

32,9 |

4 |

1,32 |

6 |

40,7 |

7 |

33,3 |

6 |

|

Линия 1927 д-27 |

86 |

13,9 |

15 |

29,1 |

14 |

1,27 |

8 |

44,7 |

4 |

40,4 |

1 |

|

Линия 2285 д-3 |

83 |

14,7 |

6 |

31,9 |

8 |

1,52 |

2 |

47,7 |

1 |

33,1 |

7 |

|

Среднепоздние |

|||||||||||

|

G.11–77-3 |

91 |

14,8 |

5 |

32,7 |

7 |

1,33 |

5 |

41,1 |

6 |

35,1 |

5 |

|

НСР 05 |

2,13 |

0,19 |

1,02 |

0,35 |

1,22 |

1,11 |

|||||

Характерно, что самыми урожайными, по результатам 2021–2022 гг., были сорто-образцы: среднеранние Линия 242/243-2020 (Актюбинская СХОС), Линия 2217 д-4 и среднеспелая Линия 1927 д-27 (Самарский НИИСХ) – 37,4–40,4 ц/га с высокими признаками продуктивности. В острозасушливых условиях 2021 г. данные линии не снижали урожайность (35,0–45,0 ц/га) в сравнении с низкоурожайными формами, что свидетельствует о высокой стрессоустойчивости данных генотипов. Материал, представленный в табл. 3, может использоваться для проведения скрещиваний с целью комбинации ключевых показателей продуктивности в селекции на высокую урожайность. Выделены сортообразцы с большим количеством зерна главного колоса – 32,7–33,9 шт.: G.11–77-3 (Омский АНЦ), Гордеиформе 1019 (ФАНЦА), Линия 2217 д-4, Линия 1693д-71 (Самарский НИИСХ); высокой продуктивностью колоса и крупностью зерна – 1,27–1,55 г и 44,7–47,7 г: Линия 2217 д-4, Линия 1927 д-27 и Линия 2285 д-3 (Самарский НИИСХ).

Урожайность – интегральный показатель, это затрудняет отбор по данному признаку, поэтому изучение линейных корреляций между урожайностью и ее отдельными компонентами – важная селекционная задача. Во многих отечественных и зарубежных

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

исследованиях отмечена высокая положительная связь урожайности с озерненностью колоса, массой зерна колоса и массой 1000 зерен [8–10].

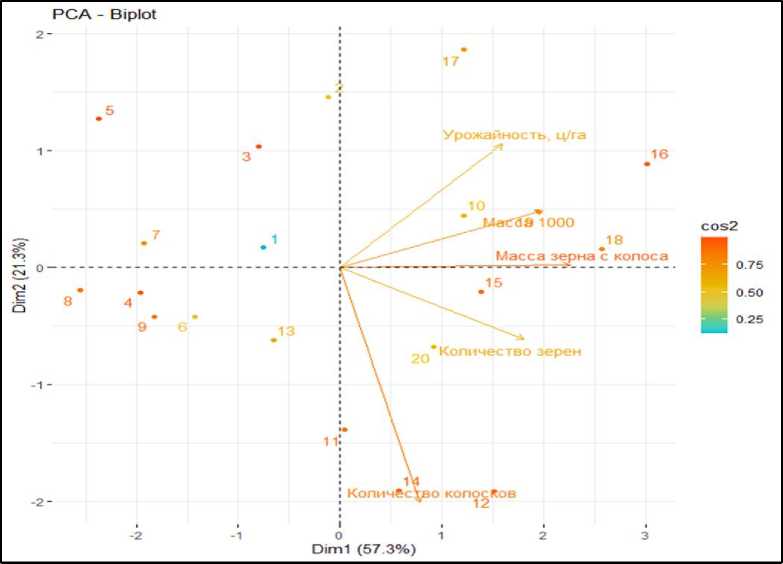

Зависимость урожайности зерна от основных компонентов продуктивности за годы изучения сортов и линий питомника КАСИБ-22 представлены в виде анализа главных компонентов (рисунок).Урожайность сортообразцов имела тесную связь с продуктивностью колоса и массой 1000 зерен. В меньшей степени зависела от количества колосков и зерен в колосе. Масса зерна главного колоса и масса 1000 зерен оказались тесно и положительно взаимосвязаны (рисунок), таким образом, отбор по одному признаку приведет к повышению другого.

Анализ главных компонентов урожайности и ее элементов, 2021–2022 гг. (порядковые номера сортообразцов приведены в табл. 1)

Генотипические различия между сортами и линиями, относящимися к разным эколого-географическим группам, влияли на выраженность отдельных компонентов продуктивности и их вклад в формирование урожайности, что согласуется с литературными данными [11; 12].

Изученные сортообразцы были сгруппированы в четыре кластера: в первый вошли низкоурожайные сортообразцы (№ ∗ 4, 6, 8, 9, 13 – Гордеиформе 2441, Омская янтарная, Омский изумруд, Безенчукская 139 и G.13–62-2) с урожайностью 24,2–30,9 ц/га; во второй (№* 1, 3, 5, 7 – Янтарная 150, Линия 248/255-2020, Гордеиформе 2246, Омский корунд) с более высокой урожайностью 25,9–32,5 ц/га. К третьему кластеру отнесены сорта и линии со средним уровнем урожайности (30,5–35,1 ц/га) и повышенной озерненностью колоса (30,9–33,7 шт.), вносящей основной вклад в ее формирование: №* 11, 12, 14, 15, 20 – Леукурум 1005, Гордеиформе 1019, Омский лазурит, G.11–77-3 и Жемчужина Сибири. В топ высокоурожайных вошли шесть сортообразцов: №* 2, 10,

∗ №* – № п/п в табл. 1

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

16–19 – Линия 242/243-2020, АТП Прима, Линия 2217д-4, Линия 1927д-27, Линия 2285д-3, Линия 1693д-71) с повышенными продуктивностью колоса и массой 1000 зерен (1,12–1,55 г и 37,6–47,7 г соответственно) и урожайностью 31,8–40,4 ц/га.

Зaключeниe

По результатам оценки сортов и линий яровой твердой пшеницы Международного питомника КАСИБ-22 в 2021–2022 гг. определены группы материала различного происхождения с высоким проявлением отдельных признаков: урожайности – Актюбинская СХОС и Самарский НИИСХ (32,4 и 37,0 ц/га); озерненности колоса – Самарский НИИСХ (32,1 шт.); массы зерна главного колоса и массы 1000 зерен – ФАНЦА и Самарский НИИСХ (1,3–1,4 г и 41,5–44,9 г соответственно). В каждой группе выделен перспективный селекционный материал с сочетанием урожайности и высоких показателей продуктивности растения: Линия 242/243-2020 (Актюбинская СХОС), G.11–77-3 (Омский АНЦ), Гордеиформе 1019 (ФАНЦА), Линия 2217д-4, Линия 1927д-27, Линия 1693д-71, Линия 2285д-3 (Самарский НИИСХ). Необходимо учитывать выраженность компонентов урожайности при выборе исходного материала из разных селекционных учреждений для проведения скрещиваний в селекции на высокую продуктивность.

Взаимосвязь урожайности с компонентами продуктивности позволяет вести отбор генотипов с комплексом полезных признаков. Урожайность сортообразцов имела тесную связь с продуктивностью колоса и массой 1000 зерен, которые оказались тесно взаимосвязаны друг с другом, что повышает эффективность отбора селекционного материала на оба этих признака одновременно. В меньшей степени урожайность зависела от количества колосков и зерен в колосе.

Высокоурожайные сорта и линии твердой пшеницы (31,8–40,4 ц/га) в основном имели большие массу зерна колоса и крупность зерна (1,12–1,55 г и 37,6–47,7 г): Линия 242/243-2020 (Актюбинская СХОС), АТП Прима (ФАНЦА), Линия 2217д-4, Линия 1927д-27, Линия 2285д-3, Линия 1693д-71 (Самарский НИИСХ). Сорта со средним уровнем урожайности (30,5–35,1 ц/га) отличались повышенной озерненностью колоса (30,9–33,7 шт.), вносящей основной вклад в ее формирование: Леукурум 1005, Гордеи-форме 1019 (ФАНЦА); Омский лазурит, G.11–77-3 и Жемчужина Сибири (Омский АНЦ). Данные сортообразцы рекомендуются в качестве исходного материала в селекции на высокую продуктивность.

Список литературы Анализ урожайности сортов твердой пшеницы питомника Касиб-22 в условиях Западной Сибири

- Поползухина Н.А., Паршуткин Ю.Ю., Поползухин П.В., Василевский В.Д., Гайдар А.А. Адаптивный потенциал сортов твердой пшеницы по урожайности зерна в зависимости от предшественника в южной лесостепи Западной Сибири // Вестник Омского ГАУ. 2019. № 4 (36). С. 40–52.

- Юсов В.С., Евдокимов М.Г., Пахотина И.В., Кирьякова М.Н. Улучшение качества клейковины сортов яровой твердой пшеницы в Омском АНЦ // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36. № 9. С. 55–59. DOI 10.53859/02352451_2022_36_9_55.

- Ковтун В.И., Ковтун Л.Н. Озерненность, масса зерна колоса и масса 1000 зерен в повышении урожайности озимой мягкой пшеницы // Известия Оренбургского ГАУ. 2015. № 3 (53). С. 27–29.

- Малокостова Е.И. Результаты изучения экологической адаптивности и стабильности сортов яровой твердой пшеницы в условиях Юго-Востока ЦЧЗ // Вестник Ульяновской ГСХА. 2019. № 4(48). С. 66–69. DOI 10.18286/1816-4501-2019-4-66-69.

- Мальчиков П.Н., Розова М.А., Моргунов А.И., Мясникова М.Г., Зеленский Ю.И. Величина и стабильность урожайности современного селекционного материала яровой твердой пшеницы (Triticum durum Desf.) из России и Казахстана // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2018. № 22(8). С. 939–950. DOI 10.18699/VJ18.436.

- Пoтoцкaя И.В., Кузьмин О.Г., Кошкин М.Н., Шаманин В.П. Идентификация локусов, контролирующих качество зерна, сортов мягкой пшеницы питомника КАСИБ // Вестник Омского ГАУ. 2021. № 4(44). С. 45–52. DOI 10.48136/2222-0364_2021_4_45.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., 1983. 338 с.

- Евдокимов М.Г., Юсов В.С. Уборочный индекс зерновой и незерновой части колоса у сортов твердой пшеницы в условиях Западной Сибири // Зерновое хозяйство России. 2018. № 2(56). С. 29–34.

- Маркова И.Н., Гузенко А.Ю., Солонкин А.В. Перспективы создания сортов твердой пшеницы для Волгоградской области // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2021. № 3(63). С. 142–151.

- Wolde T., Eticha F., Alamerew S., Assefa E., Dutamo D. Genetic variability, heritability and genetic advance for yield and yield related traits in Durum wheat (Triticum durum L.) accessions. Sky Journal of Agricultural Research. 2016;5(3):042-047.

- Мальчиков П.Н., Мясникова М.Г. Относительное развитие признаков продуктивности твердой пшеницы в процессе селекции // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. № 16(4/2). С. 987–997.

- Розова М.А., Зиборов А.И., Егиазарян Е.Е. Реализация потенциала продуктивности западноевропейских сортов твердой пшеницы в условиях Алтая // Вестник Алтайского ГАУ. 2020. № 10(192). С. 5–13.